Il 4 luglio si celebra l’Alice Day, ricorrenza che rievoca il pomeriggio del 1862 in cui Charles Lutwidge Dodgson, destinato a diventare noto con lo pseudonimo Lewis Carroll (Daresbury, 1832 – Guildford, 1898), raccontò per la prima volta la storia di una bambina di nome Alice, durante una gita in barca sul Tamigi con le sorelle Liddell. Fra le ascoltatrici c’era Alice Liddell, alla quale la storia venne dedicata. Il racconto improvvisato sarebbe diventato, tre anni dopo, Alice’s Adventures in Wonderland, uno dei romanzi più influenti dell’Ottocento, destinato, quasi un secolo più tardi, a ispirare anche la versione animata della Disney che nel 1951 avrebbe reso ancora più visibile, e straniante, il mondo immaginato da Carroll.

Ma qual è la storia dietro le illustrazioni del romanzo? Inizialmente, l’autore provò a illustrare da sé il manoscritto di Alice (qui il link per le sue illustrazioni), ma si rese presto conto che per la pubblicazione occorreva ben altro. Serviva un tratto più sicuro, capace di reggere l’ambizione del testo. La scelta ricadde su John Tenniel (Londra, 1820 – 1914), artista di punta del Punch (rivista satirica britannica) e figura già affermata nella satira illustrata vittoriana.

Tenniel mosse i primi passi nel mondo dell’arte formandosi alla Royal Academy of Arts di Londra, dove si esercitò copiando sculture classiche, illustrazioni tratte da libri di araldica e costumi, nonché scene tratte da spettacoli dal vivo. Figlio di un maestro di danza e scherma, sviluppò una naturale predisposizione a rappresentare il movimento, ma la sua vera forza risiedeva nella memoria visiva prodigiosa, che gli permetteva di riprodurre volti noti e deformarli con precisione satirica. Amava disegnare osservando direttamente la realtà e traeva particolare ispirazione dai gesti teatrali degli attori, elemento che traspare in molte sue opere. Il suo interesse per la scena si manifesta ad esempio in un disegno che ritrae una rappresentazione dell’opera Maritana, andata in scena al Theatre Royal Drury Lane nel novembre del 1845.

Il suo disegno preciso, pungente e intriso di ironia sembrava dunque perfetto per illustrare il manoscritto di Carroll, eppure l’invito non venne accolto con entusiasmo immediato. Tenniel esitava. Ma perché? Certo, il mondo di Alice lo incuriosiva, ma proprio l’assenza di una struttura narrativa tradizionale lo metteva in allarme. La storia dell’autore ribaltava ogni principio logico e sfuggiva a qualunque rappresentazione stabile.

Ciononostante, la collaborazione tra Carroll e Tenniel prese forma, e non fu priva di scrupoli e revisioni minuziose. L’autore e l’illustratore condividevano un’attenzione ossessiva per i dettagli. Una delle prove disegnate per Attraverso lo specchio, oggi conservata nella collezione del Victoria and Albert Museum di Londra, riporta alcune osservazioni autografe di Tenniel “Leggermente disallineate le sopracciglia. Alleggerire il tratto su sopracciglio e palpebra. Le ciglia risultano eccessivamente lunghe. Eliminare una linea tra naso e guancia. Aggiungere un accenno di luce sulla punta del naso”. Le proporzioni, luci, micro-espressioni, i tratti dovevano infatti restituire l’ambiguità e la stranezza del testo. È difficile immaginare dunque l’efficacia di Alice, sia in forma scritta che nell’adattamento Disney, senza l’intervento di Tenniel. La sua interpretazione grafica, tra il grottesco e il realismo, ha fissato volti e gesti che ancora oggi sono rimasti impressi nella memoria delle generazioni. E proprio quei tratti, raffinati e paradossali allo stesso tempo, sono serviti da riferimento per gli artisti Disney, che hanno tradotto le tavole ottocentesche in immagini animate, saturandole di colore e proiettandole in paesaggi surreali.

Ad ogni modo, il risultato delle illustrazioni fu sorprendente. Tenniel creò l’aspetto visivo, elaborando una galleria di figure che sarebbero diventate parte integrante della cultura figurativa anglosassone. Qualche esempio? Il Bianconiglio con panciotto e orologio, il Cappellaio con la tuba contrassegnata dal cartellino “10/6”, o ancora la Regina di Cuori dal ghigno minaccioso, tutti personaggi che ancora oggi popolano il bagaglio simbolico di milioni di lettori.

Le tavole di Tenniel, rigorosamente in bianco e nero, furono incise su blocchi di legno da abili artigiani, secondo la prassi editoriale dell’epoca. Ma la tecnica artigianale non limitò l’invenzione: al contrario, la forzò verso soluzioni sintetiche, essenziali, che ancora oggi colpiscono per la loro forza espressiva. Tenniel disegnava personaggi con proporzioni esagerate, pose teatrali, ma mai caricaturali. L’effetto era perturbante: una bambina reale si muoveva in un mondo dove ogni regola era capovolta, ma il disegno non cedeva mai al disordine.

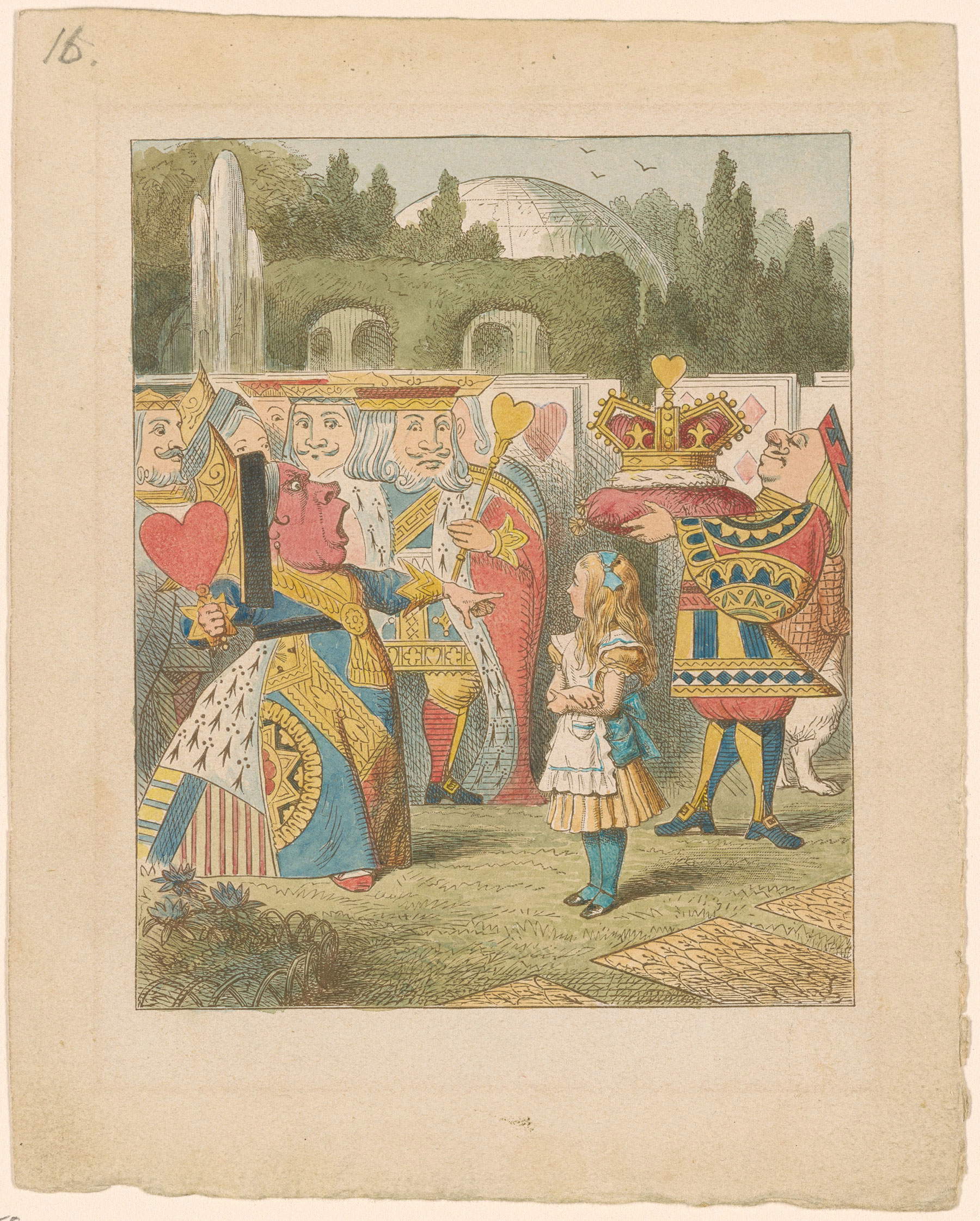

Un secolo dopo, nel 1951, la Disney affrontò la sfida di adattare il romanzo al linguaggio dell’animazione. Il segno di Tenniel venne metabolizzato, trasformato. L’Alice disneyana, bionda e dal volto rotondo, perdeva la severità della protagonista vittoriana, ma conservava lo stupore e la fermezza. Il vero cambio avvenne nel paesaggio.

Gli alberi, i fiori parlanti, le siepi tagliate con forme paradossali si fondono in una composizione decorativa che non puntava al realismo. Le fronde curvilinee, i tronchi spiraliformi, i colori saturi e irreali evocano una rilettura post-modernista dello stile Arts and Crafts, in cui la natura diventa motivo ornamentale, citazione, pretesto per giocare con la forma. Il mondo vegetale cresce secondo principi grafici e volutamente ambigui. Il trattamento si avvicina anche alla pittura Naif, e in particolare alle atmosfere dense e ipnotiche di Henri Rousseau. Come nelle sue giungle, anche qui la vegetazione è fitta, apparentemente lussureggiante, ma costruita su un artificio compositivo che ne rivela la natura mentale. Non c’è intento naturalistico e nemmeno pura astrazione. Esiste piuttosto un equilibrio strano, dove ogni foglia decora più che ombreggiare.

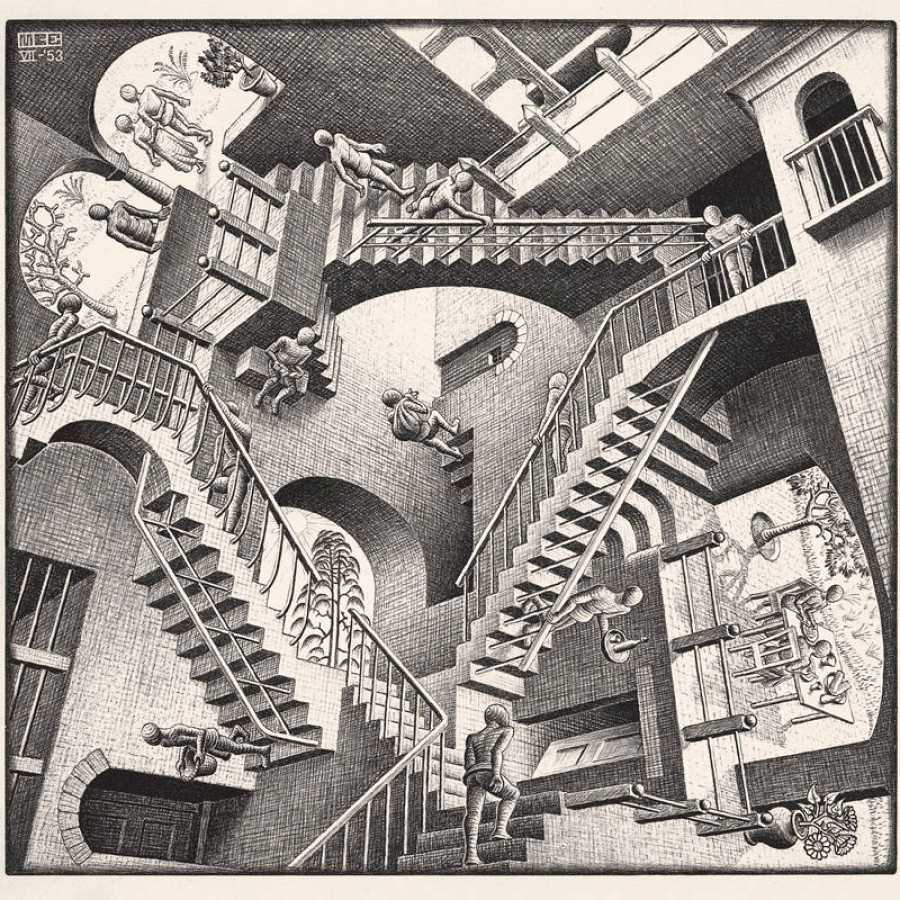

Un altro elemento sorprendente della versione Disney è il labirinto. In questo caso la regia sembra prendere in prestito idee da Maurits Cornelis Escher: scale che si rincorrono senza sbocco con passaggi che si aprono su se stessi e geometrie impossibili. Il labirinto è la rappresentazione grafica dell’assurdità, il simbolo concreto di un ordine che si è fatto illusione.

Le suggestioni che popolano il mondo Dinsey, da Rousseau a Escher, dimostrano quanto il romanzo sia stato fertile anche sul piano artistico, oltre che letterario. E tutto parte, ancora una volta, da Tenniel. La sua capacità di costruire uno spazio grafico coerente, all’interno di un universo incoerente, ha creato un modello a cui ogni successiva rilettura deve confrontarsi. Non a caso molte edizioni moderne di Alice riprendono, aggiornano o citano apertamente le sue illustrazioni.

Non sono pochi, inoltre, gli artisti contemporanei che hanno reinterpretato il personaggio di Alice e le sue visioni: da Yayoi Kusama, che ha trasformato i protagonisti in forme psichedeliche e ossessivamente puntiniste, a Dorothea Tanning, che con le sue figure oniriche sospese tra infanzia e perturbazione ha evocato atmosfere affini a quelle del Paese delle Meraviglie. Il legame dell’artista con il Surrealismo fu folgorante: nel 1936 visitò la mostra Fantastic Art, Dada, Surrealism al Museum of Modern Art di New York, descrivendola come “epocale”. Fu lì che, come racconterà in seguito, pensò “Accidenti! Posso andare avanti e fare quello che ho sempre fatto”. Tre anni dopo salpò per Parigi con l’intenzione di incontrare i surrealisti, ma lo scoppio della seconda guerra mondiale la costrinse a tornare a New York. Fu proprio il conflitto a portare nella città molti scrittori e artisti europei in esilio, permettendo a Tanning di avvicinarsi direttamente a quel gruppo che aveva tanto influenzato la sua visione. Anche in lei si ritrovano risonanze carrolliane: metamorfosi del corpo, spazi fluidi, passaggi tra razionalità e sogno.

Un caso esemplare è quello di Salvador Dalí, che nel 1969 illustrò una speciale edizione di Alice’s Adventures in Wonderland, pubblicata dalla Press-Random House di New York. Il volume comprende un’acquaforte come frontespizio e dodici eliografie, una per ciascun capitolo, in cui l’universo visionario di Carroll si intreccia con la cifra stilistica inconfondibile del pittore catalano: colori fluidi, forme distorte e una teatralità sospesa tra sogno e simbolismo. Dalì si lasciò affascinare al punto da realizzare anche una scultura in bronzo dedicata alla protagonista, a conferma del suo coinvolgimento affettivo con il personaggio. Non sorprende quindi che l’edizione sia oggi uno dei lavori più ricercati dai collezionisti, tanto che una delle poche copie in circolazione raggiunge i tredicimila dollari.

Alice continua a fare parte del mondo contemporaneo, proprio perché ogni epoca può proiettarla nel proprio universo diverso. Tenniel le ha dato una forma, la Disney un ritmo, altri artisti hanno continuato a reinventarla in chiave pop, gotica, psichedelica. Ma nessuna di queste visioni ha cancellato le precedenti: si sono semplicemente sovrapposte. In fondo, sappiamo che nel Paese delle Meraviglie tutto si trasforma continuamente, senza mai ripetersi.

L'autrice di questo articolo: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.