Un palazzotto di tre piani affacciato sul Canal Grande, di fronte alle Fabbriche Nuove del Sansovino. Si chiama Palazzo Bolani Erizzo e dalle sue finestre, se si guarda verso sinistra, si vede il Ponte di Rialto. Nel Cinquecento ci abita Pietro Aretino, che un giorno, è maggio del 1544, è fermo al davanzale della sua finestra, a contemplare il tramonto su Venezia. Guarda le barche che solcano il Canal Grande. Due gondole che sembrano fare a gara nel vogare. La folla che assiste a questa regata. Si gira verso il Ponte di Rialto. Lo stupore, la meraviglia dell’essere umano davanti al sole che cala attraversano i secoli, e quel giorno lo stupore attraversa la mente e gli occhi dell’Aretino, che dopo aver ammirato quello spettacolo decide di scrivere a Tiziano, suo amico, per dirgli che quella vista gli aveva ricordato i suoi quadri: “Rivolgo gli occhi al cielo; il quale da che Iddio lo creò non fu mai abbellito da così vaga pittura di ombre e di lumi. Onde l’aria era tale quale vorrebbono esprimerla coloro che hanno invidia a voi per non poter esser voi, che vedete nel raccontarlo io. […] Considerate anco la maraviglia ch’io ebbi dei nuvoli composti d’umidità condensa, i quali in la principal veduta mezzi si stavano, vicini ai tetti de gli edificii, e mezzi ne la penultima, però che la diritta era tutta d’uno sfumato pendente in bigio nero. Mi stupii certo del color vario di cui essi si dimostravano; i più vicini ardevano con le fiamme del foco solare; e i più lontani rosseggiavano d’uno ardore di minio non così bene acceso. Oh con che belle tratteggiature i pennelli naturali spingevano l’aria in là, discostandola dai palazzi con il modo che la discosta il Vecellio nel far dei paesi! […] O Tiziano, dove siete mo’? Per mia fe’ che se voi aveste ritratto ciò ch’io vi conto, indurreste gli uomini ne lo stupore che confuse me; che nel contemplare quel che v’ho contato ne nutrii l’animo che più non durò la maraviglia di sì fatta pittura”.

La meraviglia dell’Aretino è identica a quella che in molti provano ancora adesso al cospetto d’un tramonto, d’una natura, d’un panorama. L’unica differenza è che all’Aretino son serviti alcuni fogli per esprimere quelle sensazioni a vedere l’ultimo sole tingere l’acqua e il cielo di Venezia. Noi, invece, ci riusciamo in tre parole. Accade quando ci fermiamo a guardare un paesaggio, un paesaggio gradevole, un paesaggio che ci trasmette una qualche emozione. E diciamo che “sembra un quadro”. O, al più, che “è bello come un quadro”. E ci sembra una reazione automatica. Ma, in realtà, lo è molto meno di quel che sembra. Perché quando vediamo un paesaggio per cui sentiamo di provare qualcosa diciamo che “sembra un quadro”? Francesco Bonami ha persino usato questa esclamazione come titolo d’un suo recente libro divulgativo. Dice che una volta avremmo detto che un paesaggio “sembra una cartolina” (lo diciamo ancora, e lo diremo fino a che ci sarà qualcuno abbastanza vecchio da serbare la memoria di quando si mandavano le cartoline agli amici dai luoghi delle vacanze), e che oggi diciamo che “sembra un quadro” perché siamo travolti da un profluvio d’immagini artificiali e quindi, davanti a qualcosa che non riusciamo a domare, finiamo per cercare rifugio in una realtà ch’è parimenti artificiale, ma più familiare: quella del quadro, appunto. In realtà l’idea di voler ricondurre la natura alla cultura non è nuova, né il termine di paragone col prodotto del lavoro d’un artista dipende dal grado di familiarità che abbiamo con quell’oggetto. Nel 1901, Federico De Roberto, in un suo libro sull’arte, anche piuttosto ambizioso, per domandarsi quali siano le cose che riteniamo belle partiva dal nostro stesso esempio: “In campagna, dinanzi a un grazioso o grandioso paesaggio, noi diciamo che sembra un quadro; e se cogliamo fiori o frutti stupendi ripetiamo che sembrano dipinti”.

C’è, intanto, un elemento interessante da cui cominciare: per riferirci a uno scorcio di natura, o anche a uno scorcio di città (definiamo per adesso così, in maniera estremamente rozza e brutale, il concetto di “paesaggio”), utilizziamo un termine, “paesaggio”, che in origine identificava un’opera d’arte in cui l’artista aveva raffigurato... un paesaggio. Ha origini cinquecentesche: pare sia nato a Fontainebleau dove, negli anni Trenta del Cinquecento, il re di Francia, Francesco I, aveva chiamato alcuni artisti italiani (Rosso Fiorentino, Francesco Primaticcio, Luca Penni e altri meno famosi) a decorare gli ambienti monumentali del Castello reale, e che lo avrebbero usato tra loro, assieme ai loro colleghi francesi. Il lemma paysage viene poi registrato nel 1549, per la prima volta, nel Dictionnaire di Robert Estienne, che lo include nel suo vocabolario definendolo “parola comune tra i pittori”: con tutta probabilità deriva dall’italiano, dacché era all’epoca usuale chiamare “paese” un dipinto che raffigurava un lacerto di territorio, genere che peraltro era nato da poco. Ad ogni modo è curioso notare come già prima della comparsa del termine “paesaggio” esistesse una parola che si riferiva sia all’elemento reale che all’elemento artificiale. Ed è solo in un secondo momento che la parola che s’adoperava per indicare un dipinto conosce un arricchimento del suo significato e diventa infine il termine che definisce l’aspetto d’un territorio, tipicamente quel brano di territorio che s’estende fin dove l’occhio può arrivare. “Parte di un territorio che si abbraccia con lo sguardo da un punto determinato”, dice oggi il dizionario Treccani. Di nuovo: l’essere umano come misura della natura. Superfluo, comunque, ribadire che per “paesaggio” non s’intende solo quello naturale, ma anche quello urbano, dacché cambiano gli elementi costitutivi (quindi palazzi, strade e architetture in luogo di montagne, fiumi, alberi e mare), ma non cambia il modo in cui si vede l’ambiente.

Si torna, pertanto, all’epoca in cui con “paese” s’identificava sia la dimensione geografica, sia la dimensione artistica. Ed è così in tutte le lingue latine e anglosassoni, malgrado le differenze etimologiche: paesaggio, paysage, paisaje, landscape, Landschaft, landschap. Che all’origine si riferiscano all’elemento umano o all’elemento naturale, finiscono tutte per sommare le due dimensioni. In tutte si riscontra questa doppiezza, quest’ambiguità, questa sovrapposizione. Peraltro in Italia, uno dei primi a “introdurre”, per così dire, il nuovo termine, è proprio Tiziano, in una lettera inviata l’11 ottobre del 1552 a Filippo II di Spagna, in cui l’artista dice al sovrano d’avergli mandato alcuni suoi lavori: “il paesaggio et il ritratto di Santa Margarita, mandatovi per avanti per il Signor Ambassador Vargas”. Il dipinto citato da Tiziano è il primo nella storia della pittura ad esser chiamato “paesaggio”. Il problema è che non sappiamo quale sia: non ci sono giunti dipinti di Tiziano di solo paesaggio. Quello che importa, tuttavia, è sapere che quest’ambivalenza, questa origine artistica del termine con cui ancora adesso identifichiamo un pezzo del territorio ha in un certo modo condizionato il modo in cui osserviamo quello che ci circonda.

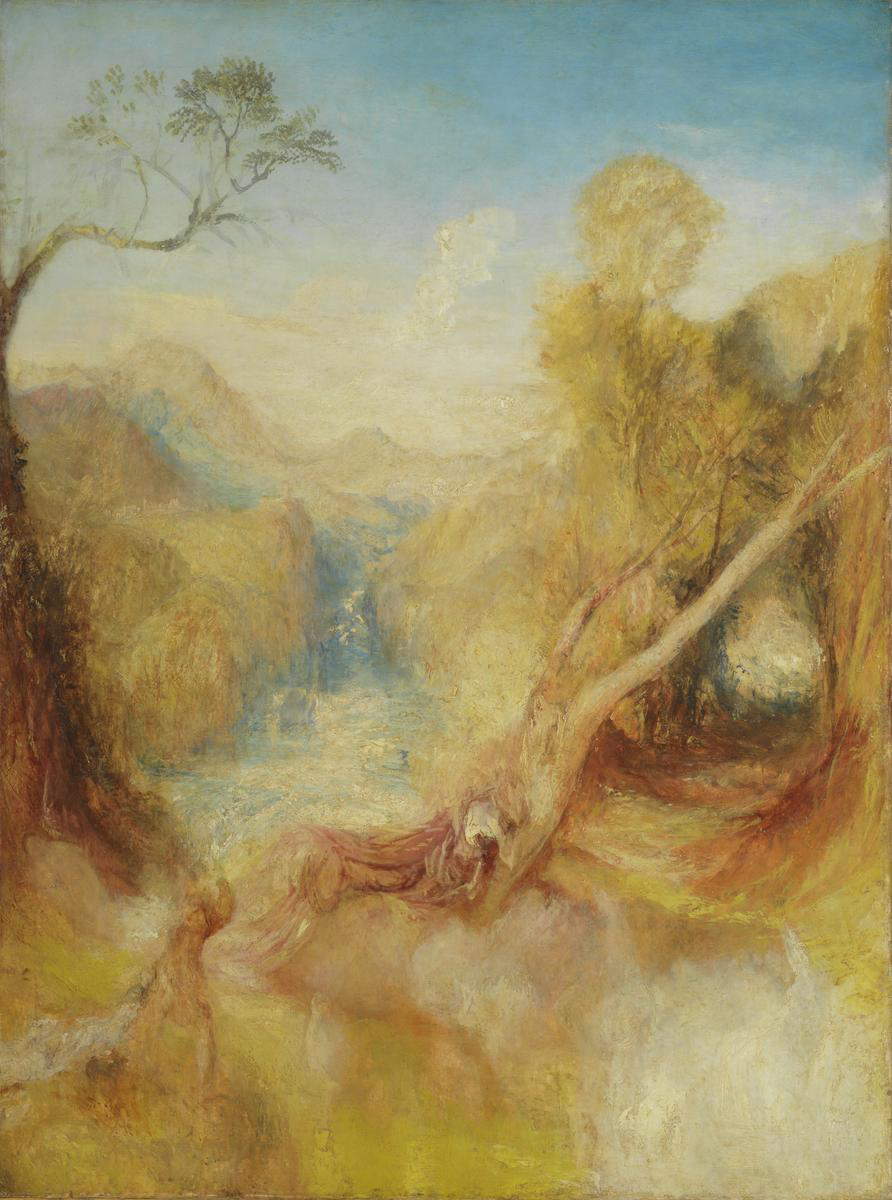

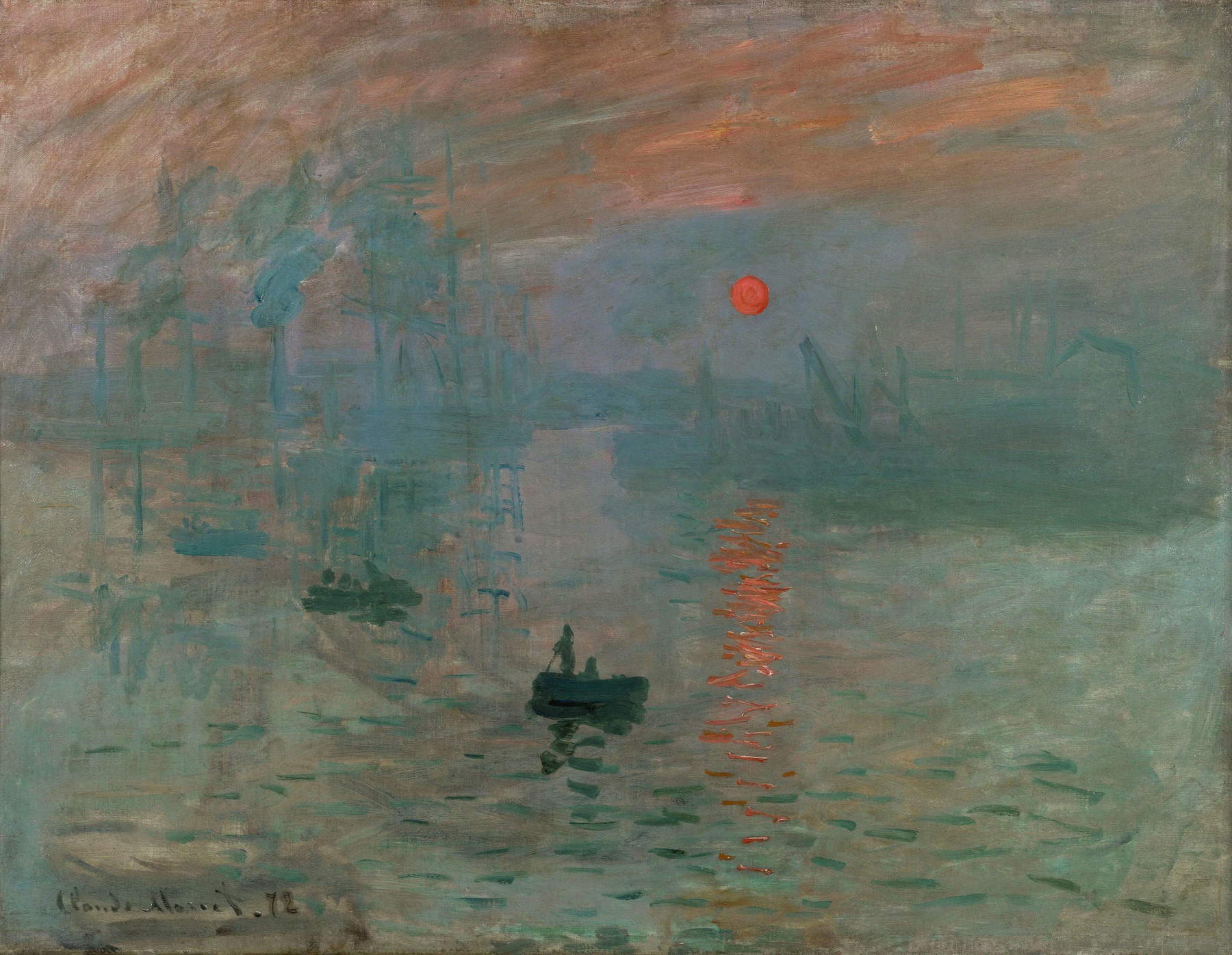

Per secoli, il paesaggio reale è stato “percepito e concettualizzato come la proiezione sulla natura di quello che la pittura ci ha insegnato a vedere”, scrive Paolo D’Angelo, studioso d’estetica. Apprezziamo allora la campagna romana perché conosciamo i dipinti di Lorrain. Associamo la campagna toscana a certi elementi ricorrenti perché abbiamo visto i paesaggi di Piero della Francesca, di Botticelli, di Leonardo da Vinci prima e poi dei macchiaioli. Abbiamo un’idea dei dintorni di Parigi perché ricordiamo i dipinti della Scuola di Barbizon e degl’impressionisti. Sentiamo il fascino della nebbia perché abbiamo visto i dipinti di Turner, quello della montagna perché abbiamo visto i dipinti di Segantini, quello del mare perché abbiamo visto i dipinti di Fattori e Nomellini. Ed è interessante perché l’assunto vale anche per chi in vita sua non ha mai visto un dipinto di Lorrain, di Piero della Francesca, di Théodore Rousseau, di Monet, di chiunque: non è questione di conoscenza dell’arte. Il punto, probabilmente, è che gli artisti hanno modellato un gusto ch’è diventato poi un tratto comune del nostro approccio al paesaggio. S’interiorizza un modo di vedere la natura che s’è nato e s’è diffuso attraverso l’arte. A dare un’icastica forma scritta a quest’idea, con l’ironia che l’ha sempre contraddistinto, è stato Oscar Wilde, che in un suo dialogo, The decay of lying (“La decadenza della menzogna”, del 1889), mette in bocca a uno dei personaggi, Vivian, la tesi dello sguardo educato a veder la natura per mezzo dell’arte: “Da dove, se non dagli impressionisti, provengono quelle meravigliose nebbie marroni che s’insinuano nelle nostre strade, offuscando i lampioni a gas e trasformando le case in ombre mostruose? A chi, se non a loro e al loro maestro, dobbiamo le incantevoli nebbie argentee che incombono sul nostro fiume e si trasformano in tenui forme di grazia sbiadita, ponti curvi e chiatte ondeggianti? Lo straordinario cambiamento avvenuto nel clima di Londra negli ultimi dieci anni è interamente dovuto a questa particolare scuola d’arte. Sorridete. Considerate la questione da un punto di vista scientifico o metafisico e scoprirete che ho ragione. Perché, cos’è la Natura? La Natura non è una grande madre che ci ha generato. È una nostra creazione. È nel nostro cervello che prende vita. Le cose esistono perché le vediamo, e ciò che vediamo, e come lo vediamo, dipende dalle Arti che ci hanno influenzato. Guardare una cosa è molto diverso dal vederla. Non si vede nulla finché non se ne vede la bellezza. Allora, e solo allora, nasce. Oggigiorno, la gente vede le nebbie, non perché ci siano, ma perché poeti e pittori hanno insegnato loro la misteriosa bellezza di tali effetti. Forse a Londra ci sono state nebbie per secoli. Oserei dire che c’erano. Ma nessuno le ha viste, e quindi non ne sappiamo nulla. Non esistevano finché l’Arte non le ha inventate”. Wilde, in sostanza, dava una forma teorica, per quanto apparentemente paradossale, alle sensazioni che l’Aretino confessava nella sua lettera a Tiziano.

È incontestabile che, nei secoli, la pittura ci abbia fornito gli occhi per guardare i paesaggi, pur con tutti i cambiamenti di gusto e d’orientamenti che la storia ha attraversato. Questo tipo di conoscenza s’è poi sedimentato ed è divenuto una sorta di patrimonio collettivo, che ha segnato le epoche (è impossibile immaginare l’Europa del Grand Tour, l’Europa delle classi dirigenti che si sono formate inseguendo il mito dell’antichità classica, senza ricorrere alla pittura di paesaggio del tempo: per i più, forse addirittura per tutti coloro che si mettevano in viaggio per l’Italia e per la Grecia, la prima scintilla era scoccata da un’opera d’arte) e ha financo orientato le scelte politiche: ancora nel 2004, il Codice dei Beni Culturali identificava come “beni paesaggistici” di “notevole interesse pubblico”, all’articolo 136, quelle “bellezze panoramiche considerate come quadri”, formulazione che derivava dalla Legge Bottai del 1939, la prima disciplina italiana in fatto di tutela, dove l’enunciato era identico (l’unica differenza era l’uso dell’espressione “quadri naturali” anziché “quadri”). L’aggiornamento del 2009 ha poi eliminato le parole “considerate come quadri”, ma non ha fatto venir meno l’idea che la tutela agisca sul valore estetico del territorio: sul tema s’è espresso in questi termini anche il Consiglio di Stato, sancendo che l’eliminazione del riferimento alle bellezze “considerate come quadri” non fa decadere l’equivalenza tra la visione delle “bellezze panoramiche” e quella dei “quadri naturali”.

L’esempio del Codice dei Beni Culturali è utile perché l’aggiornamento del 2009 intendeva probabilmente adeguare anche lo strumento legislativo al superamento di quella che potremmo chiamare “teoria artistica del paesaggio”, (sebbene, di fatto, la giurisprudenza dimostri che quanto meno l’interesse d’un lacerto di territorio si valuta ancora sulla base di presupposti estetici), dati i suoi evidenti limiti concettuali, e dato che, almeno a partire dagli anni Settanta, l’idea di paesaggio ha progressivamente perso importanza in favore dell’idea di “ambiente”, concetto radicalmente diverso, dacché pertinente alla dimensione scientifica di quello che ci circonda, e non a quella contemplativa o a quella culturale. Paesaggio contro ambiente, dunque. Estetica contro scienza. Ma sarebbe riduttivo ragionare in questi termini, dato che negli ultimi quarant’anni lo stesso concetto di “paesaggio”, come si vedrà poco più avanti, s’è allargato. E soprattutto, questo non significa che si sia smesso di parlare di paesaggio in termini contemplativi. S’è visto: la legge italiana tutela espressamente i beni paesaggistici, intendendo il paesaggio secondo una visione aggiornata rispetto a quella che tiene conto soltanto della dimensione contemplativa di quel che vediamo, ovvero come “il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”. Questa nuova idea di paesaggio, che s’è affermata dagli anni Settanta in poi, è figlia della riconsiderazione della teoria artistica del paesaggio, ch’era apparsa riduttiva. Ci si è domandati, per esempio, in che modo il primo artista possa aver visto la natura, non avendo egli il gusto allenato su quello d’altri che avevano filtrato l’ambiente prima di lui. Oppure, ci si è chiesti in che modo possa darsi l’esistenza d’una percezione dell’ambiente circostante che non sia condizionata dall’arte, dalla pittura. La risposta che ci si è dati, detta in maniera un poco grossolana ma forse efficace, è che il paesaggio non è solo spazio da contemplare, ma è spazio da vivere, è spazio in cui l’essere umano è vissuto e in cui continuerà a vivere. Ed essendo spazio da vivere, il paesaggio non può prescindere dall’azione dell’essere umano: il paesaggio è, in sostanza, luogo in cui si leggono i valori delle società e delle comunità, la loro storia, il modo in cui le comunità si sono rapportate con la natura, persino il loro futuro. È spazio vissuto, carico, denso, storico, stratificato. Rosario Assunto, per esempio, nel suo libro Il paesaggio e l’estetica del 1973 ha cercato di superare l’idea del paesaggio-quadro cercando, intanto, di distinguere tra la contemplazione della natura e quella dell’arte e arrivando all’ipotesi per cui il piacere della natura è piacere fisico e quello dell’arte è piacere del bello (un piacere del bello che si riflette poi nella natura in quanto si autocontempla, “e quindi nella contemplazione di sé si fa disinteressato, acquistando così l’incondizionatezza e l’universalità del bello”), e poi elaborando un concetto di paesaggio come “luogo della memoria e del tempo”: “epoche ed eventi, istituzioni e credenze, costumi e culture […] diventano simultanee nell’immagine spaziale […], nella capacità che esse hanno di restituire nel cuore del presente, e senza modificare il presente, tutto il passato”. A conclusioni non così dissimili sarebbe arrivato, negli anni Ottanta, Alexandre Chemetoff, per il quale il paesaggio è “la traccia mobile delle civiltà, che si rivela all’improvviso allo sguardo in un unico luogo, dove s’intreccia ciò che è accaduto, ciò che sta accadendo e ciò che accadrà”. L’idea d’un paesaggio come somma delle relazioni tra gli esseri umani ha poi informato l’idea di paesaggio così com’è formulata nella convenzione UNESCO, che definisce il paesaggio come “l’espressione formale delle molteplici relazioni esistenti in un determinato periodo tra un individuo o una società ed uno spazio topograficamente definito, il cui aspetto è il risultato dell’azione, nel tempo, di fattori naturali ed umani e della loro interrelazione”.

Ovviamente sarebbe impossibile postulare, almeno per quel che riguarda l’esperienza di noi occidentali, l’esistenza d’una natura che non sia toccata da mano umana, o quanto meno che non sia filtrata da una qualunque sensibilità di carattere culturale. Non esiste più una comunione totale tra uomo e natura: s’è ormai consumato da secoli quella “lacerazione” di cui Georg Simmel parlava già nell’Ottocento, lacerazione che ha comportato una presa di coscienza da parte dell’essere umano, divenuto consapevole d’essere un’unità separata dalla totalità infinita della natura. Ed è fondamentalmente la ragione per cui, quando usciamo di casa e ci guardiamo attorno, il paesaggio che osserviamo può apparirci come un quadro. Anche se non abbiamo mai visto un quadro in vita nostra, e anche se un paesaggio ha una sua dimensione specifica e presenta caratteri che sono sconosciuti all’opera d’arte. Intanto, perché uno scorcio di natura e uno scorcio di città sono sempre oggetti di contemplazione. Possiamo non aver mai visto un quadro, e tirar fuori, forse quasi in automatico, uno smartphone per inquadrare un tramonto al mare con la fotocamera, e magari postarlo su Instagram: stiamo cercando nient’altro che un quadro (e, si potrebbe dire, siamo ancora figli di Oscar Wilde). E poi, perché viviamo in una civiltà in cui son sempre, immancabilmente, inevitabilmente esistite relazioni tra natura e cultura: lo spazio in cui ci muoviamo, gli elementi che incontriamo quando esploriamo un territorio, che sia la nostra città o che sia uno spazio che non ci è conosciuto, i rapporti tra le proporzioni, i colori, la luce e l’ombra che dànno forma alle nostre città sono sempre l’ineludibile prodotto d’una mano umana, ed è pertanto sensato, comprensibile, logico che lungo l’arco della nostra esistenza si formi, in maniera più o meno consapevole, uno sguardo abituato alla misura umana. La cultura è determinata anche dall’alternanza di sensibilità che si sono formate col contributo degli artisti e che han finito per condizionare la nostra relazione con la natura. Senza neppure voler entrare nel merito del concetto di “bellezza” e di com’è cambiato nel corso dei secoli, si può dire che anche chi non ha mai messo piede in un museo possieda uno sguardo culturale. La nostra relazione con la natura non è più naturale: è mediata da questa eredità culturale collettiva. Ed è il motivo per cui, quando contempliamo un paesaggio, l’associazione d’idee più spontanea ci porta a immaginare un quadro.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.