Une nouvelle page s’ouvre dans l’histoire de l’art rupestre australien avec l’identification d’un style figuratif sans précédent, appelé Linear Naturalistic Figures (LNF), documenté sur 22 sites dans le nord-est de la région de Kimberley, en Australie occidentale. Cette découverte, publiée dans la revue scientifique Australian Archaeology, est le résultat de six années de recherches sur le terrain dans le cadre du projet Kimberley Visions, et a permis de mettre en évidence près d’une centaine d’images rupestres représentant exclusivement des animaux, délimités par une ligne linéaire continue, souvent dépourvue de remplissage interne ou d’éléments anthropomorphes. Cette découverte marque donc un tournant dans notre compréhension des séquences stylistiques et des dynamiques sociales et environnementales qui ont traversé la région au cours de l’Holocène moyen et tardif. La recherche non autochtone sur l’art rupestre du Kimberley a des racines anciennes. La plus ancienne documentation connue remonte à 1838 et a été réalisée par l’explorateur George Grey. Au cours des 19e et 20e siècles, des membres du clergé et des ethnographes, ainsi que des anthropologues et des archéologues, ont commencé à observer la riche diversité stylistique de la région. L’une des premières propositions de classification systématique a été faite par Leslie Maynard qui, en 1977, a suggéré un schéma tripartite : les gravures panaramites, les figures simples (Simple Figurative) et les figures complexes (Complex Figurative), y compris les peintures du Kimberley. Plus tard, l’intérêt pour l’ancienneté des expressions graphiques a conduit à la définition de deux séquences stylistiques relatives importantes, élaborées par Grahame Walsh en 1994 et David Welch en 1990. Toutes deux sont basées sur des critères tels que le chevauchement des peintures, le degré d’érosion, l’utilisation de la couleur et d’autres attributs iconographiques.

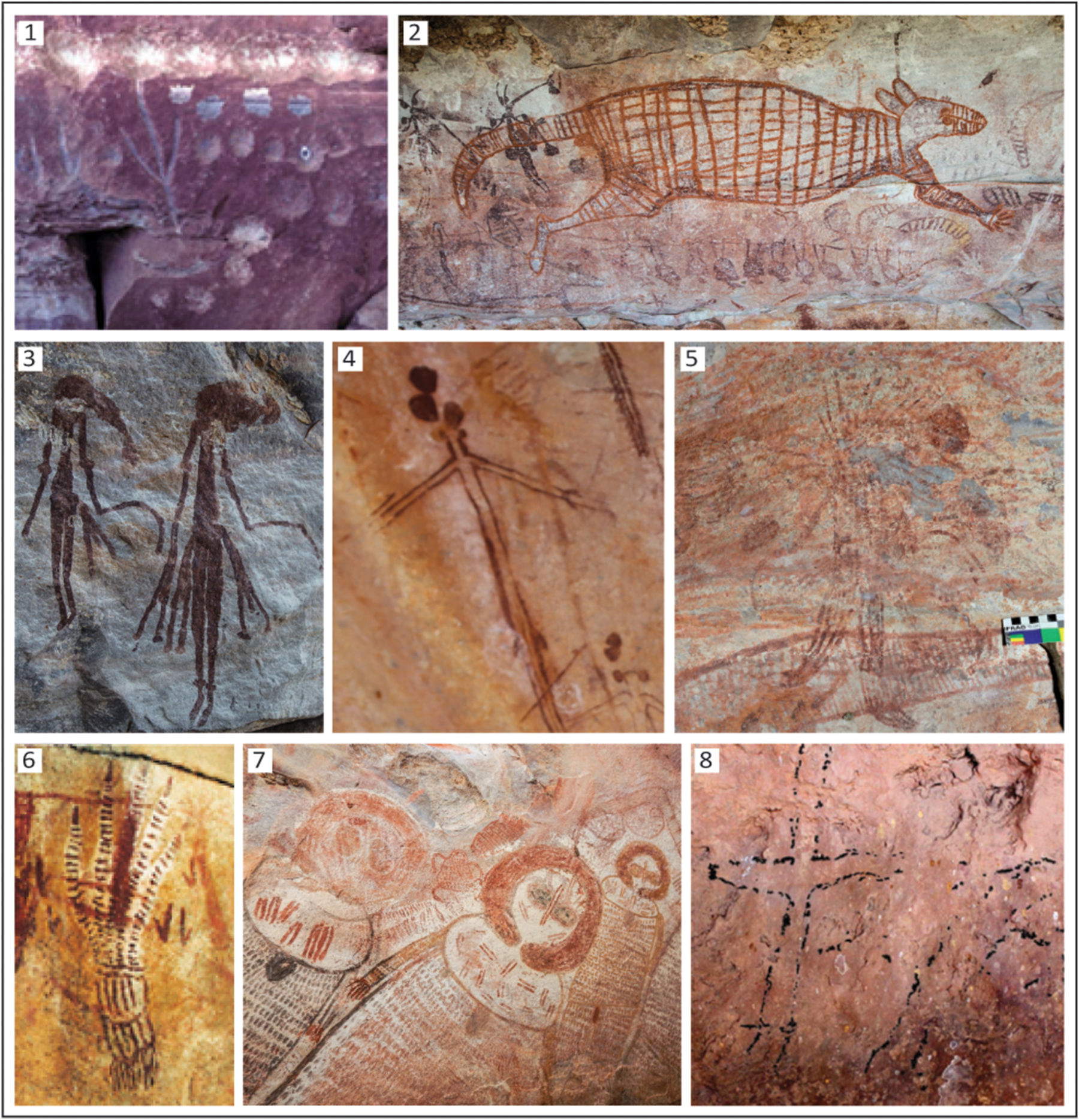

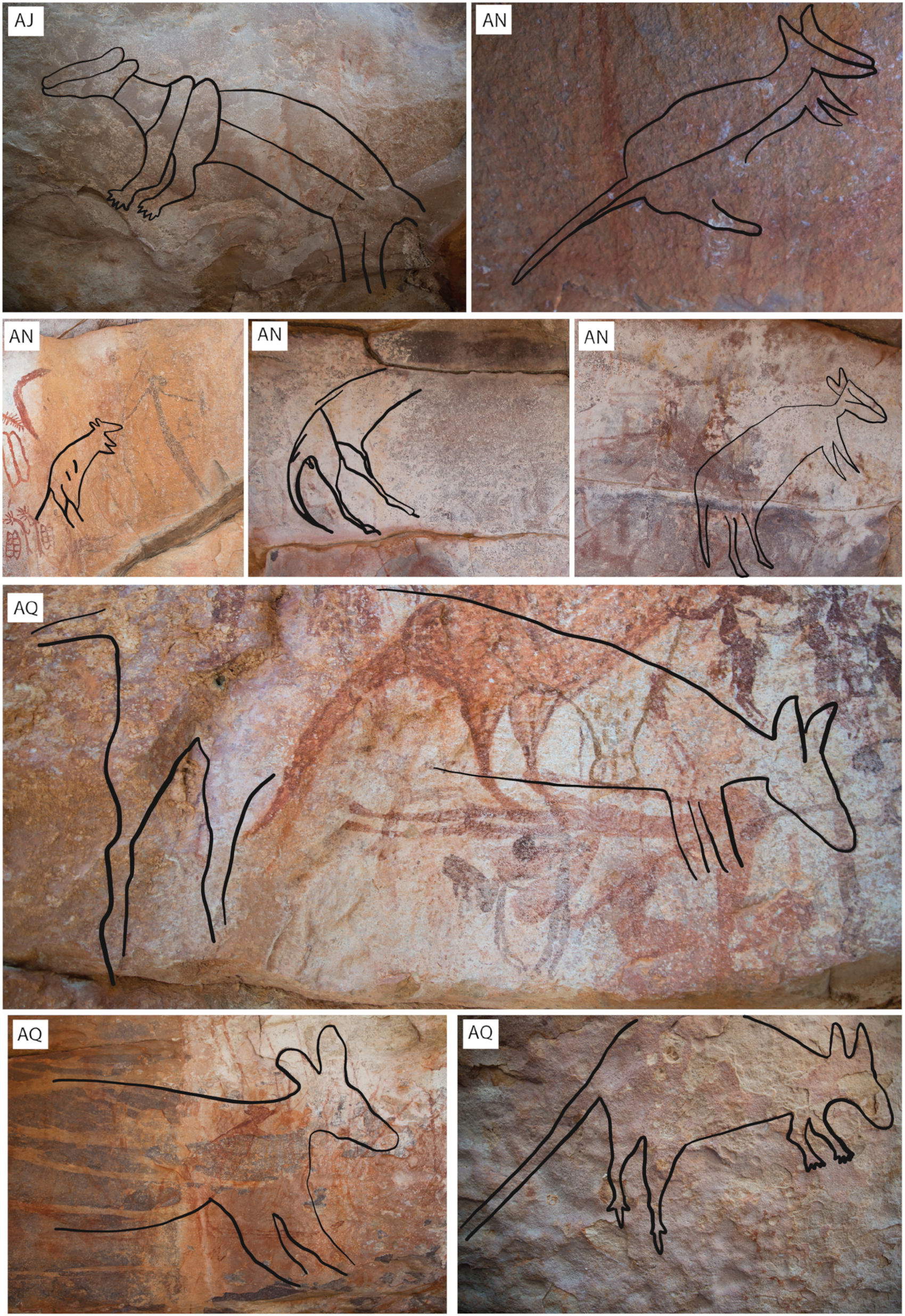

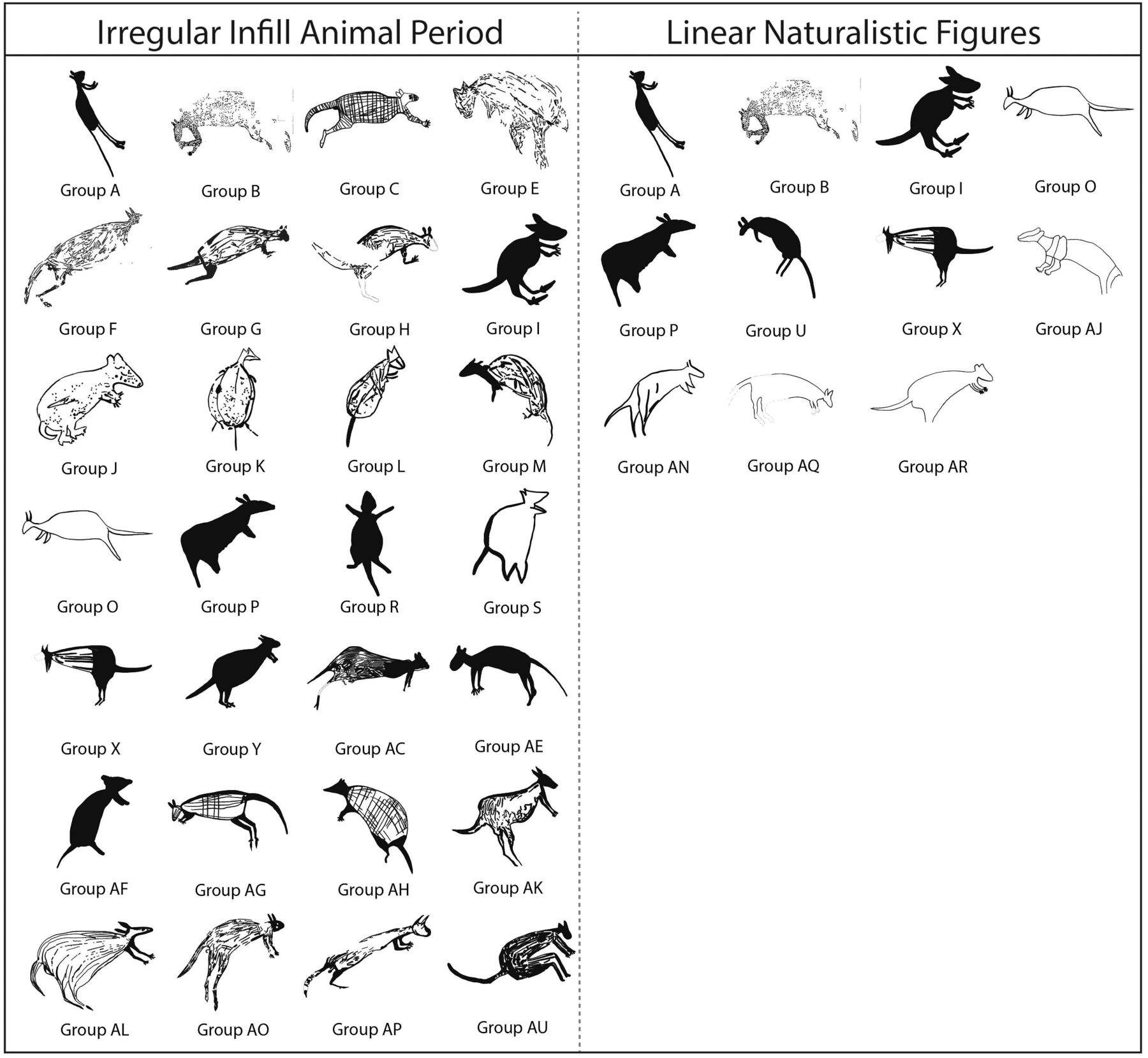

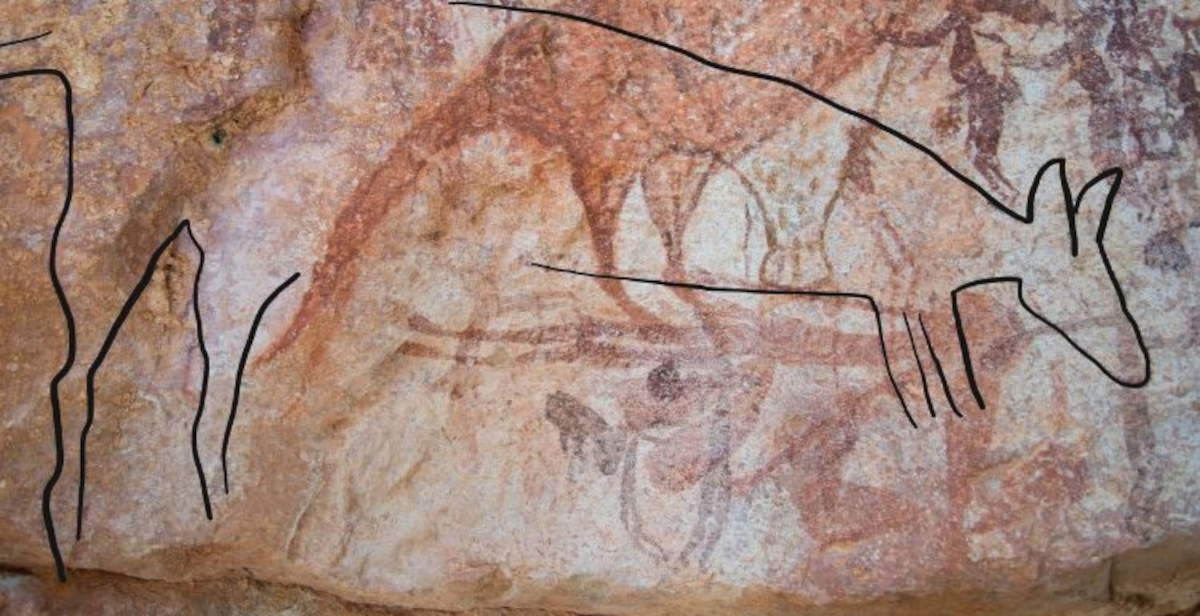

Le nouveau style, développé par les chercheurs Ana Paula Motta, Sven Ouzman, Peter Veth et la Balanggarra Aboriginal Corporation, se distingue par un certain nombre de caractéristiques formelles : des animaux représentés de profil ou en perspective déformée, dépourvus de décorations complexes, avec un contour clair et uniforme. Les figures, qui mesurent parfois jusqu’à deux mètres de long, sont concentrées dans les bassins des rivières Drysdale et King George, sur les parois verticales d’abris rocheux facilement visibles. Les spécialistes soulignent que l’absence de représentations humaines et la prédominance d’une faune naturaliste distinguent profondément ce style des styles antérieurs et postérieurs. Une comparaison avec le style Irregular Infill Animal Period (IIAP), qui remonte au Pléistocène terminal et se caractérise également par des sujets fauniques, a montré que les LNF présentent un rendu plus simplifié, une utilisation réduite des couleurs (tons monochromes rouges ou orangés) et une moindre variété de postures corporelles. Les macropodes, kangourous, wallabies et espèces apparentées, dominent la scène et sont souvent représentés dans des positions statiques, avec des traits essentiels et des proportions réalistes. L’analyse morphologique a permis d’identifier onze types de corps, dont cinq semblent propres au LNF et ne se retrouvent pas dans les motifs de l’IIAP.

Les séquences de chevauchement, un élément clé pour établir la chronologie relative des peintures, ont montré que les figures de LNF se situent toujours au-dessus des motifs Gwion (également connu sous le nom de Bradshaw), Static Polychrome et IIAP, mais en dessous des figures Wanjina, qui sont attribuées à des périodes plus récentes et qui sont toujours actives dans les pratiques rituelles aborigènes. La position intermédiaire des LNF suggère une datation à l’Holocène moyen et supérieur, dans une période de grandes transformations environnementales : la stabilisation du niveau de la mer, l’introduction du dingo et l’augmentation de la diversité linguistique sont quelques-uns des facteurs qui auraient contribué à redéfinir les relations symboliques entre la communauté, le territoire et la faune.

La centralité du sujet animal dans ce style, après des siècles de prévalence anthropomorphique dans le Gwion et le Static Polychrome, est interprétée par les chercheurs comme un retour conceptuel à la figure animale comme moyen d’expression identitaire et relationnel. Selon les chercheurs, les LNF peuvent refléter un attachement renouvelé au système totémique, dans lequel les humains et les non-humains partagent des origines communes et des liens spirituels. Alors que dans le passé, le style IIAP a souvent fonctionné comme un vague contenant pour toutes les représentations naturalistes avec remplissage partiel, aujourd’hui, grâce à l’identification des caractéristiques distinctives des LNF, il est possible de reconnaître une phase autonome, cohérente et reproductible. L’utilisation sélective des lignes, la limitation délibérée des remplissages et la disparition des éléments anthropomorphiques signalent ainsi une intention esthétique et symbolique précise qui ne peut être attribuée à des variantes incomplètes de styles préexistants.

Parallèlement, des comparaisons avec l’art rupestre de la Terre d’Arnhem et de l’est de l’Indonésie, où les motifs figuratifs ont été datés jusqu’à 51 000 ans, ont montré que malgré les similitudes formelles, chaque contexte culturel développe ses propres codes. Les spécialistes avertissent qu’en l’absence de critères stylistiques clairs et reproductibles, le risque de projections trompeuses ou de généralisations excessives reste élevé. En ce sens, les LNF constituent un exemple utile pour comprendre comment des styles apparemment similaires peuvent en fait répondre à des besoins sociaux et rituels radicalement différents. Le nouveau style vient s’ajouter à une séquence déjà articulée d’au moins huit macro-styles documentés dans le Kimberley : des premières cupules aux figures Gwion en passant par l’art de contact post-colonial. Le LNF s’inscrit dans ce paysage comme une phase autonome, située entre les représentations anthropomorphes richement décorées et l’iconographie spirituelle des Wanjina. Son émergence confirme l’hypothèse selon laquelle les systèmes graphiques aborigènes répondent à une évolution dynamique récursive et située, dans laquelle tradition et innovation coexistent en équilibre. Selon les auteurs, les peintures du LNF peuvent être interprétées comme une forme de communication visant à renforcer les liens sociaux, à transmettre des connaissances écologiques et à réaffirmer l’appartenance à un territoire en mutation. Dans cette clé, l’art rupestre serait un dispositif actif de renégociation du présent.

|

| Nouveau style de roche aborigène découvert dans le Kimberley, en Australie occidentale |

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.