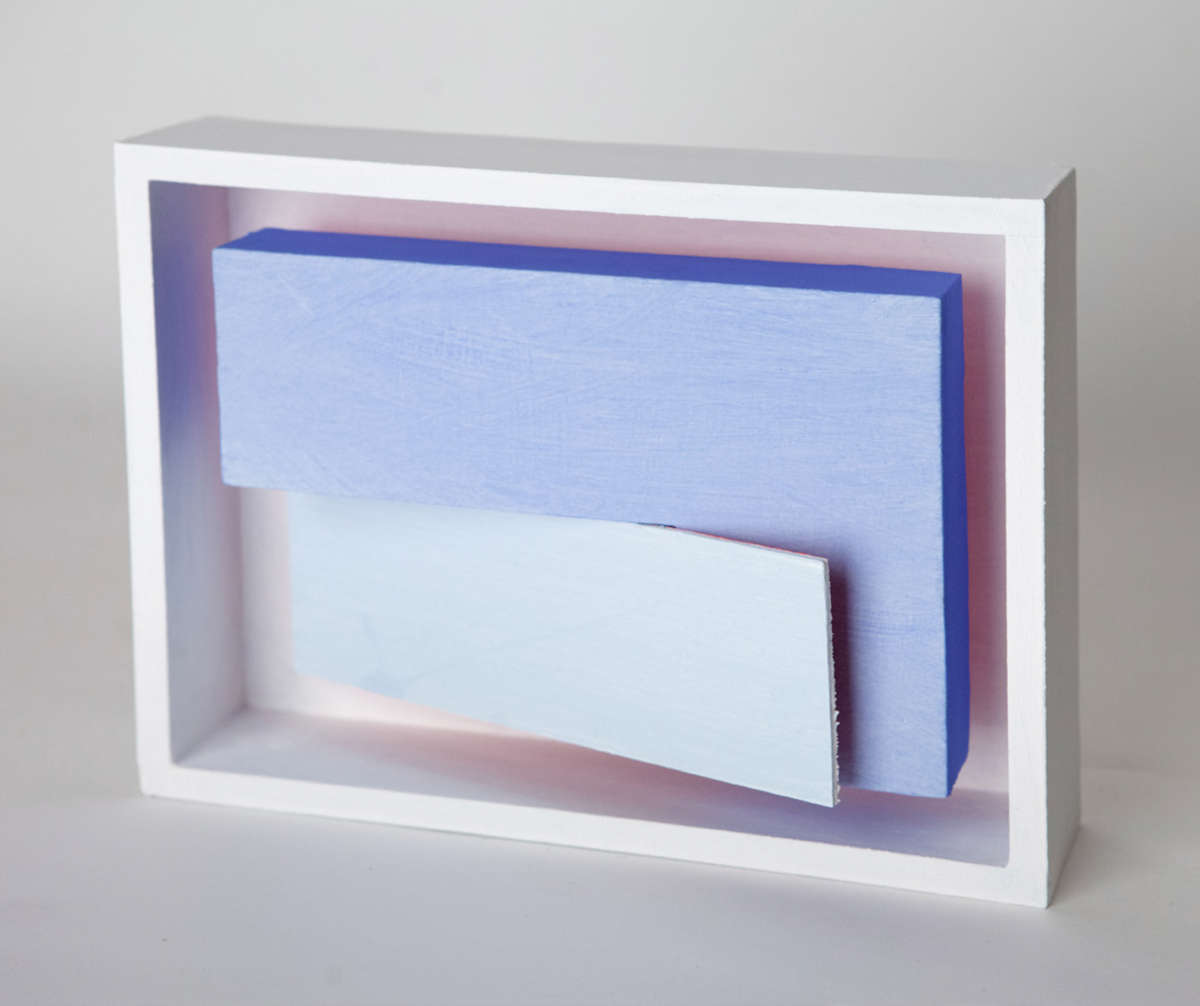

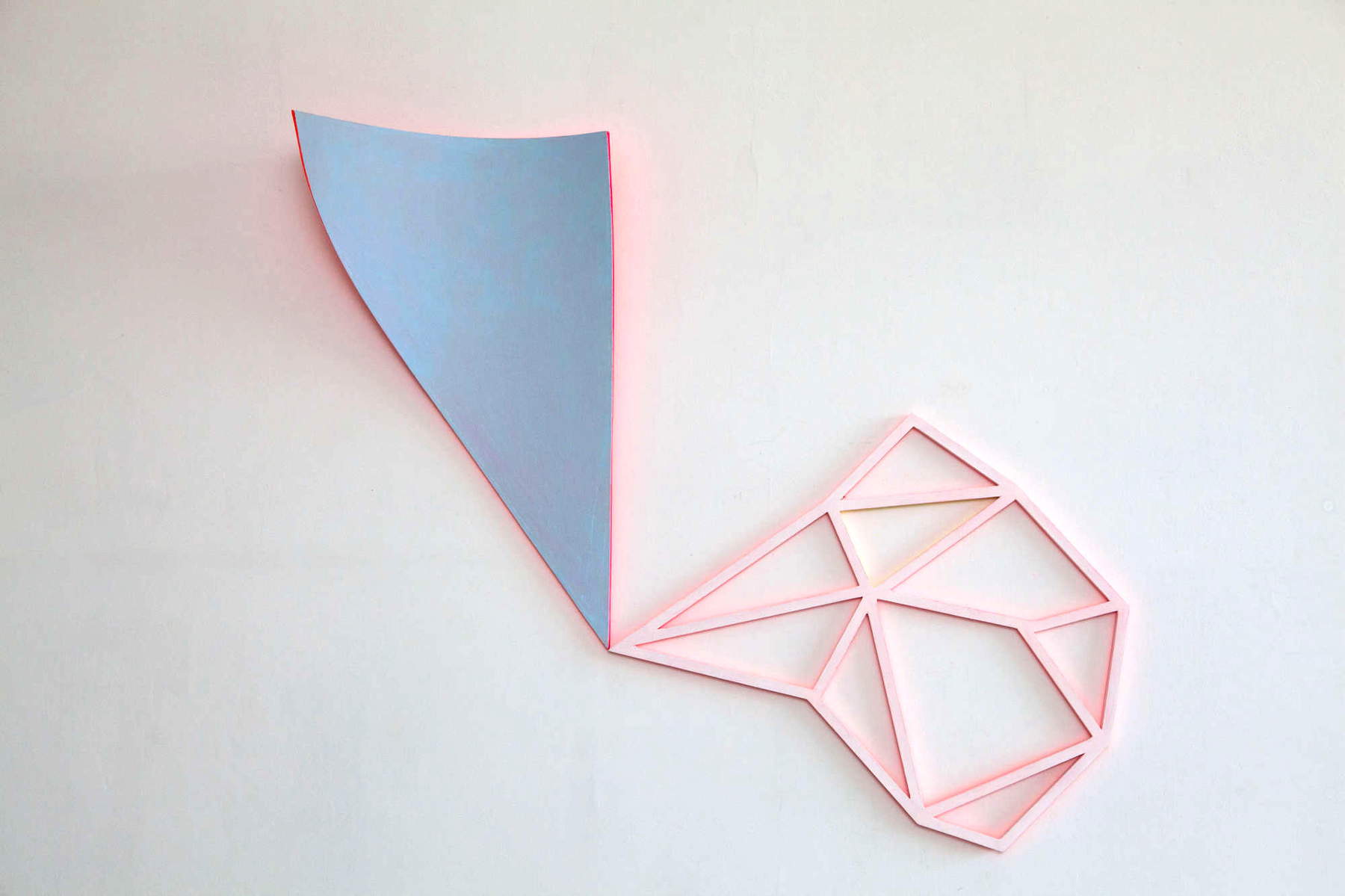

一段时间以来,加布里埃尔-兰迪(Gabriele Landi)一直在制作纸板或铝制雕塑,这些雕塑总是从薄而轻的简单板材开始。这些作品开创了他研究的新领域,即不断探索几何抽象的界限。这些雕塑没有集体名称。然而,作者更愿意称它们为 “雕塑品”,因为赋予这些作品生命的过程与传统规范相去甚远:这些作品的形式首先来自兰迪对薄片的切割,然后来自薄片在他手下的折叠、演变和变形。形式并非来自艺术家的思考:它是不断扭曲的结果,是艺术家与材料相遇的结果,不可避免地成为一种冲突、一种较量,然后再次成为一种对话、一种合作。乍一看,加布里埃莱-兰迪的雕塑作品可能会让人联想到布鲁诺-穆纳里的 “可穿戴雕塑”,这些作品与穆纳里的 “可穿戴雕塑 ”首先在外观和形式上有相似之处,但至少在某种程度上,它们与穆纳里的 “可穿戴雕塑 ”也有相同之处,都是 “具有审美功能 ”的物品。“雕塑被折叠在一个信封里。打开信封,取出雕塑。将雕塑放在水平面上(在倾斜面上会滑动),在关灯之前,观察灯光如何照亮各个突出或凹陷的部分、饱满的部分和空洞的部分。把它转到另一面,它就会改变外观,你的想法就会从实用慢慢变成审美(速度取决于你自己),你就不会再怀疑 ”cusa l’è chel rob ki",你就会愉快地入睡。在某种程度上,正如前文所述,由于兰迪的雕塑对象摆脱了他的意图,它们是对艺术家的要求充耳不闻的物质的反应(然而,艺术家并不因无法驯服物质而感到沮丧,远非如此:他最终与物质一起工作),但不仅如此:他认为自己的作品隐喻了自然与文化之间的二元对立,隐喻了人类与周围万物之间的关系,是每个时代人类向自然发起挑战的理想参照物,最终凸显了人类的脆弱处境。此外,加布里埃莱-兰迪雕塑作品的轻盈感唤起了这种争夺感,同时也唤起了脆弱感和不安全感(Solide incertezze 只是展览的名称,这位利古里亚艺术家在展览中首次展出了他的 “雕塑品”)。

不过,也许谈论 “轻盈 ”并不恰当,因为它是一个模棱两可的名词。当然:那些将穆纳里的作品比作轻盈、细腻和讽刺的评论家和学者已经不计其数了。穆纳里的轻盈与蝴蝶的飞翔、山顶的白雪、夏末岸边的微风一样,都是轻盈。不过,这个名词确实被滥用得过分了:1996 年,它已经让贝尼亚米诺-普拉奇多疲惫不堪。看在上帝的份上,让它停下来吧,“他在 1996 年的一篇文章中写道。”我们再也不能忍受这种对’轻盈’、对’轻盈’的狂热了"。他将所有责任归咎于伊塔洛-卡尔维诺的《美国讲演录》 ,正是这本书为奢谈 “轻盈”、在任何场合都追求 “轻盈 ”扫清了道路。卡尔维诺(你不会不知道吧!)谈到了 “深思熟虑的轻盈”。而他所有的轻浮追随者都认为他是在照本宣科,以至于废除了规格补语。然而,这总是卡尔维诺的错:“深思熟虑 ”指的是一个与 “轻盈 ”完全相反的词义。而反义词是最沉重的修辞格。当 “轻盈 ”掩盖了深思熟虑的缺失,当 “轻盈 ”干预了任何深入思考的尝试,当 “轻盈 ”削弱了严肃性,当 “轻盈 ”成为遮蔽复杂性的毯子时,“轻盈 ”就成了一种谴责。一言以蔽之:肤浅。对于加布里埃尔-兰迪的作品,我们的确可以称之为 “轻松”。这是一个不那么含糊的名词。轻盈与重量有关,轻快则与力度有关。轻盈是披着优雅外衣的触感:在正午阳光下倾斜的麦穗是 “优雅的轻盈”,邓南遮这样写道。优雅是不失连贯性的细腻:安德烈亚-埃米利亚尼(Andrea Emiliani)写道,费德里科-巴罗奇(Federico Barocci)笔下的圣母玛利亚 (Madonna delle Nuvole )的色彩既轻盈又严谨。引力是以细腻装扮自己的思想。

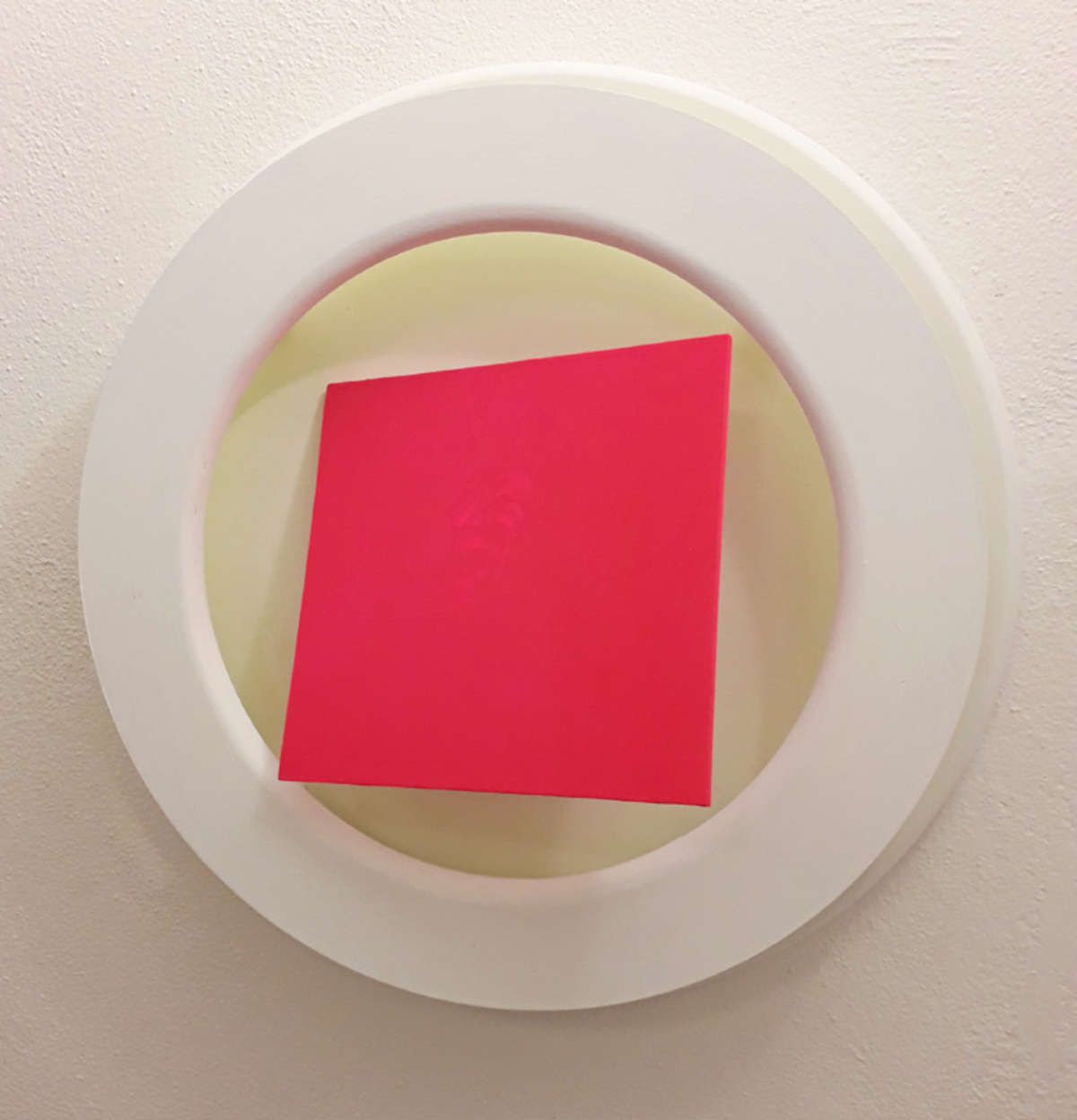

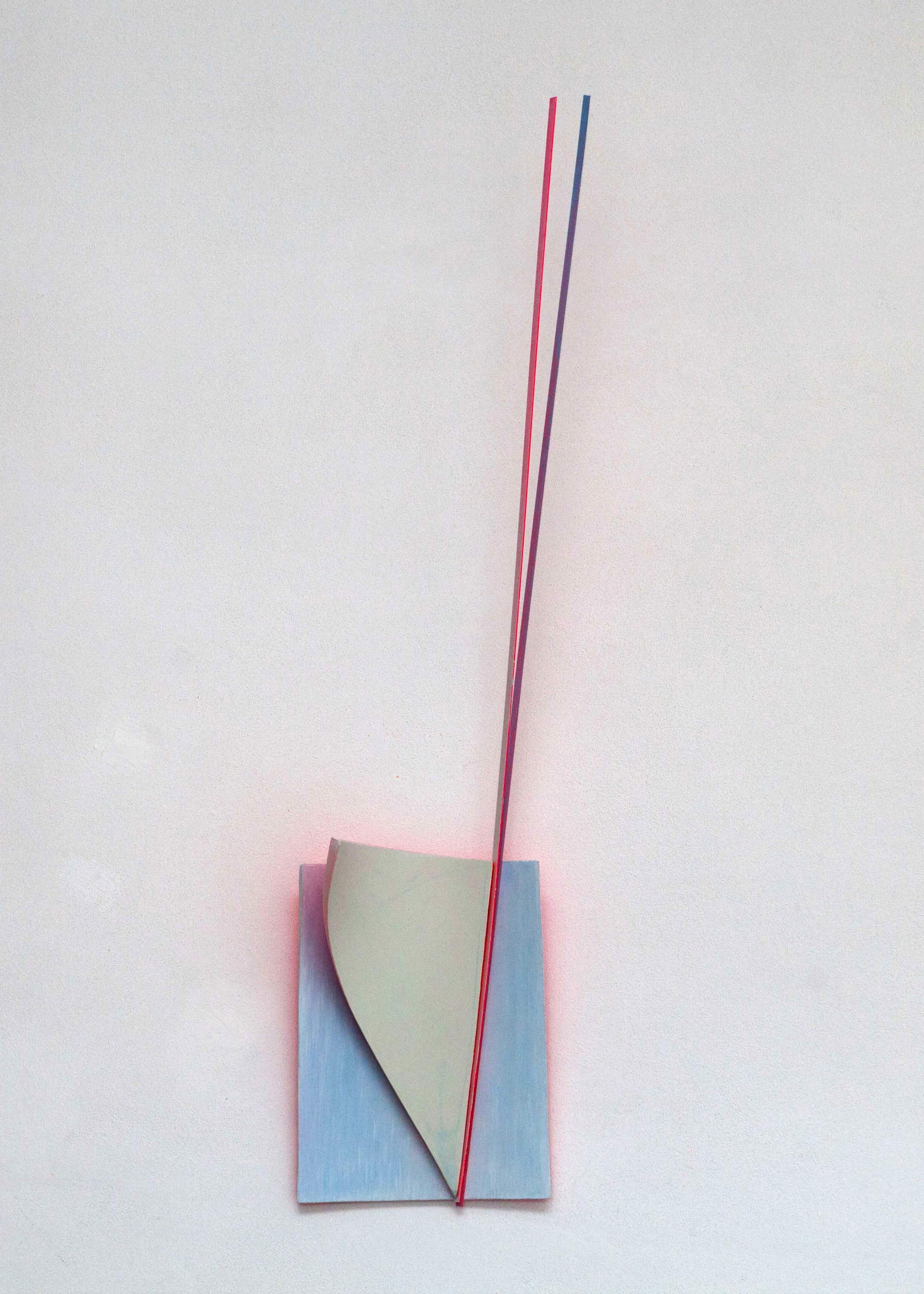

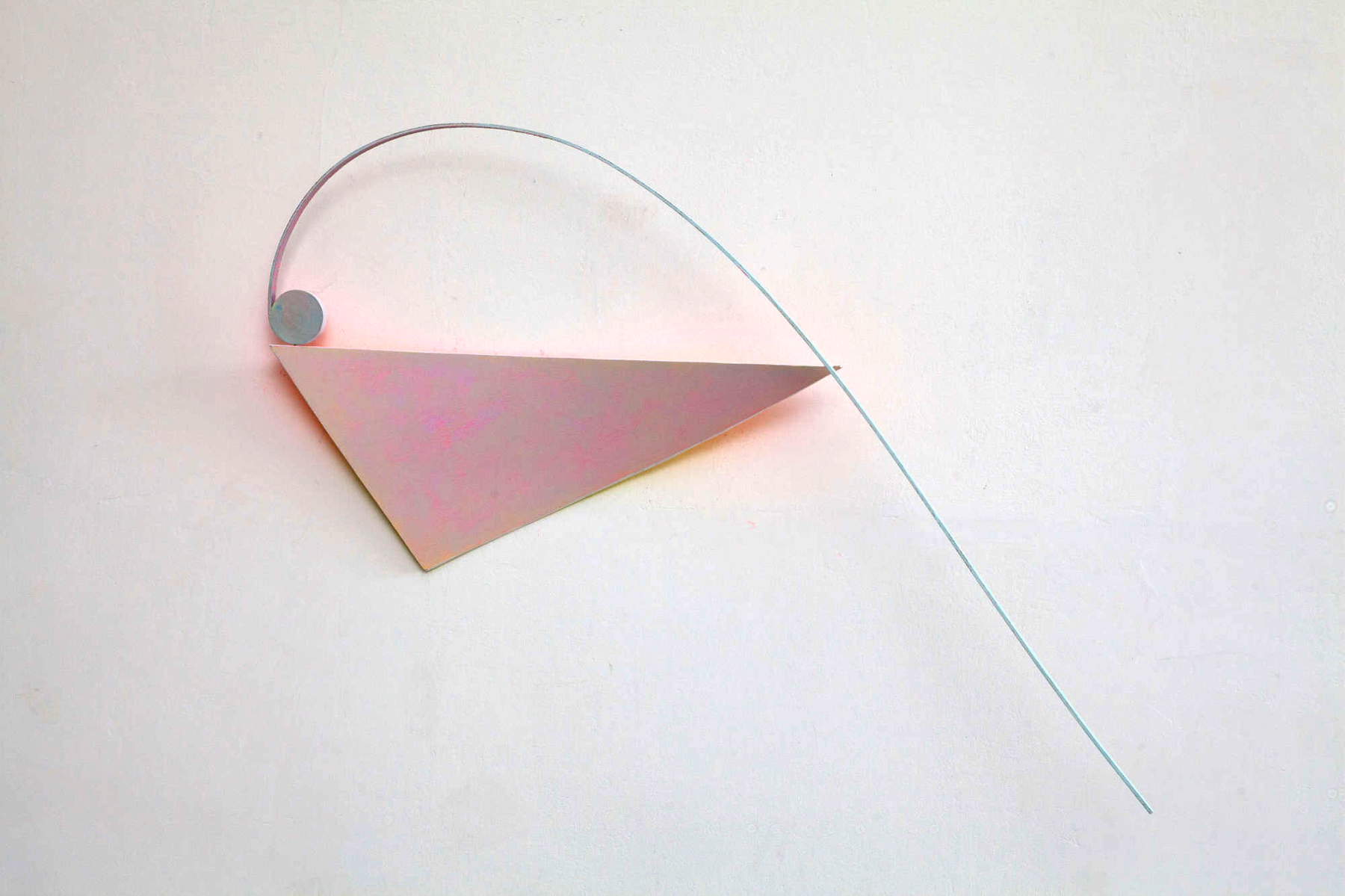

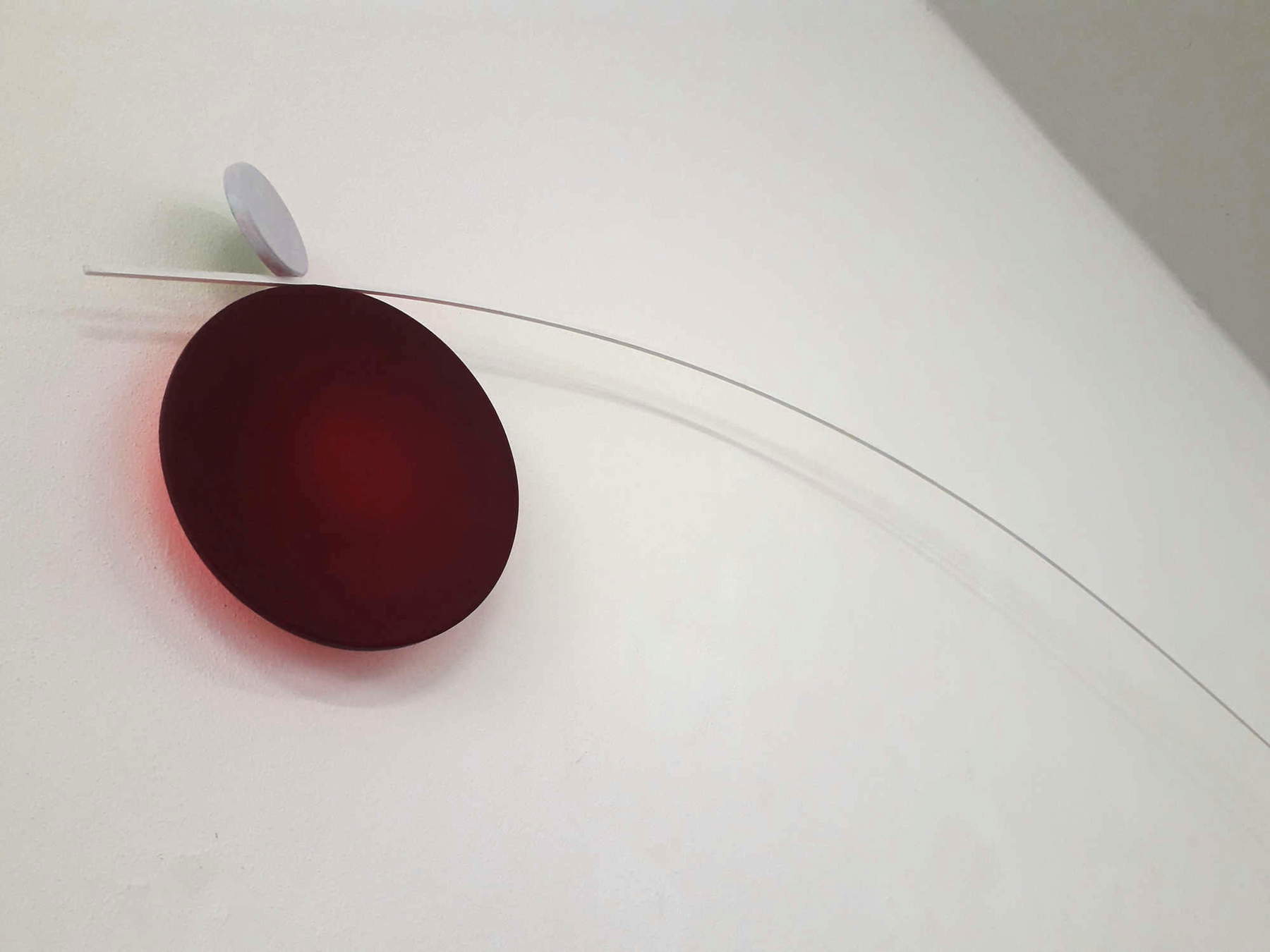

加布里埃莱-兰迪作品中的诗意无需费力寻找合适的词语来描述,因为他自己就来了。2021 年,在卡拉拉 Vôtre 18 世纪的房间里,他举办了一场选集展,并将其命名为 "Lieve svanire“,将玛琳-昆茨(Marlene Kuntz)一首歌的诗句改动了一个元音(对他们来说,这是 ”轻微昏厥")。在歌曲的视频中,有玉米穗,有云,有雾,有肥皂泡,还有克里斯蒂亚诺-戈达诺在空中撒羽毛。在 Vôtre 十八世纪的房间里,摆放着加布里埃尔-兰迪(Gabriele Landi)的研究成果,这些成果延续了二十世纪下半叶意大利几何抽象主义的传统,例如达达马伊诺(Dadamaino)的传统(这里指的是没有光学或动力学含义的作品:此外,兰迪本人也将这位艺术家作为自己的参考对象之一)、南格罗尼(Nangeroni)、马里奥-尼格罗(Mario Nigro)、皮诺-皮涅利(Pino Pinelli),然后继续创作后几代艺术家的作品,他们将这些经验开放,接受来自外部的跨越国界的建议(我首先想到的是朱利亚诺-达尔-莫林(Giuliano Dal Molin)和阿尔弗雷多-皮里(Alfredo Pirri)的某些作品)。兰迪的彩绘木雕,纯粹的几何形式,在意大利几何抽象主义和 20 世纪初俄罗斯前卫艺术之间建立了对话(作品《带着爱去俄罗斯 》从标题上就清楚地表明了其至上主义和构成主义的渊源),或在纯粹形式、圆形和三角形上嫁接线和条纹,增加线和条纹的数量以创造新形式的相遇中诞生的新形式。在圆形和三角形上嫁接线和条纹,增加了二维多边形的雕塑维度,始终使用纯色,并在背面涂上强烈的色调,使作品熠熠生辉,发出只有用色彩媒介才能照亮的光芒,使形状漂浮在粉色和橙色的光晕之上,如此强烈的光晕让一些参观者怀疑作品是背光的。没有人工照明,真的:这就是色彩的力量,这就是 “绘画的回响”,这是为阿尔弗雷多-皮里(Alfredo Pirri)写的,他曾尝试过类似的方法,绘画的愿望是离开作品的束缚,向物质之外扩展。加布里埃莱-兰迪作品的标题令人回味,呼应了形式表象之外需要把握的情境和维度:In bilico、Pittura non eloquente、Un giorno greve、Trappola、Colpevole、Dove sei?、Soliloquio、Sintomo scialbo、Stratagemma della rottura。阅读建议:当然,解读这些建议、超越表面的责任在于相对人。不过,我们稍后会回到这一点。

我们可以说,标题中的 “轻微消失 ”旨在将加布里埃莱-兰迪 “最纯粹 ”研究中的所有共同点汇集在一起:他在那次展览上说:“某些情况下的轻盈感”,“主要由色调决定,与接受色调的形式密切相关;另一方面是逐渐消失,同样是通过色彩,但这次不是通过色彩:而是通过色彩的一致性,通过一系列在我的画作中持续存在的神秘存在”。这种色彩一如既往地受到天空色彩的启发(当时以蓝色和粉色为主),轻盈得近乎飘渺。那么,渗透在加布里埃尔-兰迪所有作品(包括他最近的作品)中的这种轻盈感是什么呢?与此同时,这也是物体的特征,它从不完全展现自己,从不一下子展现自己,也从不张扬地强加给观察者。相反,它是一种优雅、谨慎、细腻、大气的存在。它是作品的一种条件,避免了侵入性,避免了过度的压抑,避免了意义的牢笼,至少在很大一部分公众的典型意义上是如此,他们往往倾向于将意义等同于叙述(今天,太多人认为他们在寻找意义,其实他们只是想听别人讲故事)。相反,加布里埃尔-兰迪的轻盈是作品包涵意义的能力,这种意义永远不会是明确的,它具有细腻、纯净和神秘的特点。这是一种游戏,是一种微妙的挑衅,是一件作品的魅力所在,它并不想直接打动观察者,而是力图成为:首先,一个像 穆纳里(Munari)那样的审美对象,一个其意义在于其形式、外观和外观所暗示的内涵的对象;其次,一个开启完全意想不到的意义的对象。它是一种坚实思想的优雅面孔,是一种更新传统的艺术。人们可能会认为,这也是一种缺乏条理性的表现,尽管其严谨的形式可能会让人觉得并非如此。

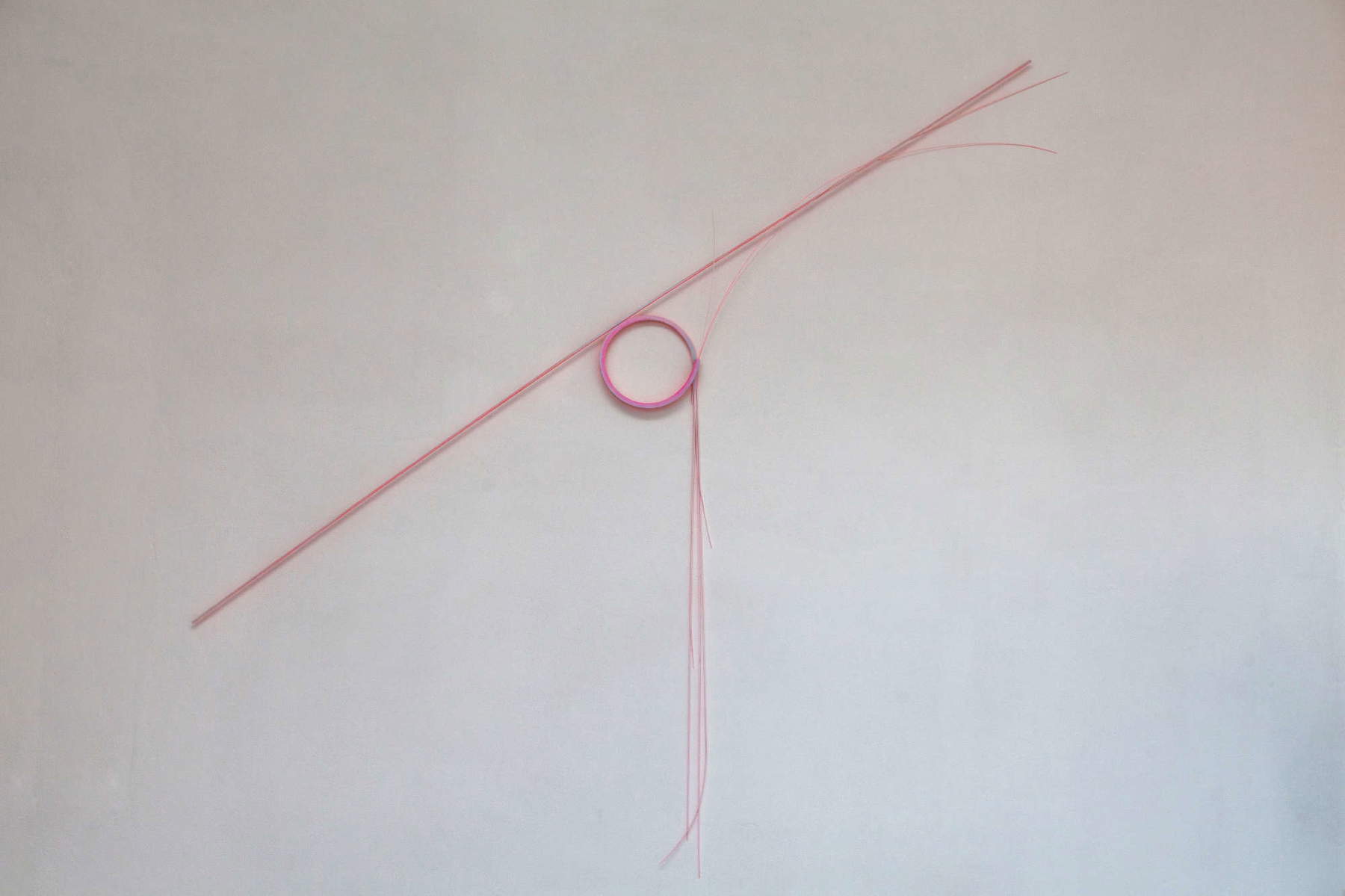

加布里埃尔-兰迪的工作室位于萨尔扎纳和拉斯佩齐亚之间繁忙的商业城镇雷索拉,参观工作室的一间大房间有助于了解他的作品是如何诞生的:兰迪几乎不同时关注一个项目,他的许多作品都是同时诞生和成长的,暂停后又重新开始,看似沉睡的线条突然苏醒,并以某种恒定性回归。这些作品是一位致力于不断探索的艺术家的好奇心的结晶,而作品诞生的空间则是这种持续不断的实验渴望的最具体形象。这是一个真正的艺术家的工作室 ,他生活在严谨无序的构思之中。在这里,兰迪堆放着他的铝板和纸卷,堆放着他将用来制作雕塑的木板,人们还可以看到兰迪自己制作的奇特工具,以方便他的工作:例如,这里有一些他用来雕刻纸张的不同比例的尺子(两米左右高)。这是一个广义上的工作室,因为几年前这里曾是Aurelia Sud 项目的所在地,兰迪曾邀请几位同事一起面对底层标志(现在的工作室一度是一家企业):应邀参加的人创作了一件艺术品,在几个月的时间里占据了招牌的位置,让工作室旁川流不息的 Aurelia 车流看到了一件不断推陈出新的作品。这个项目在某种程度上可以说是兰迪一直以来通过他的Parola d’artista(艺术家的话) 项目所开展的批评活动的产物,通过这个项目,他继续开展着一项珍贵的、原创的和持续的传播工作,让公众更接近兰迪多年来通过他的网页所采访的艺术家。工作室也是展览的试验场,因为墙壁的大小可以让加布里埃尔-兰迪想象他的作品挂在画廊或博物馆里的样子。因此,当他准备举办一次展览时,参观者就能看到公众在正式展览上看到的作品的预览。例如,在过去的几个月里,工作室的墙上挂满了刻纸。

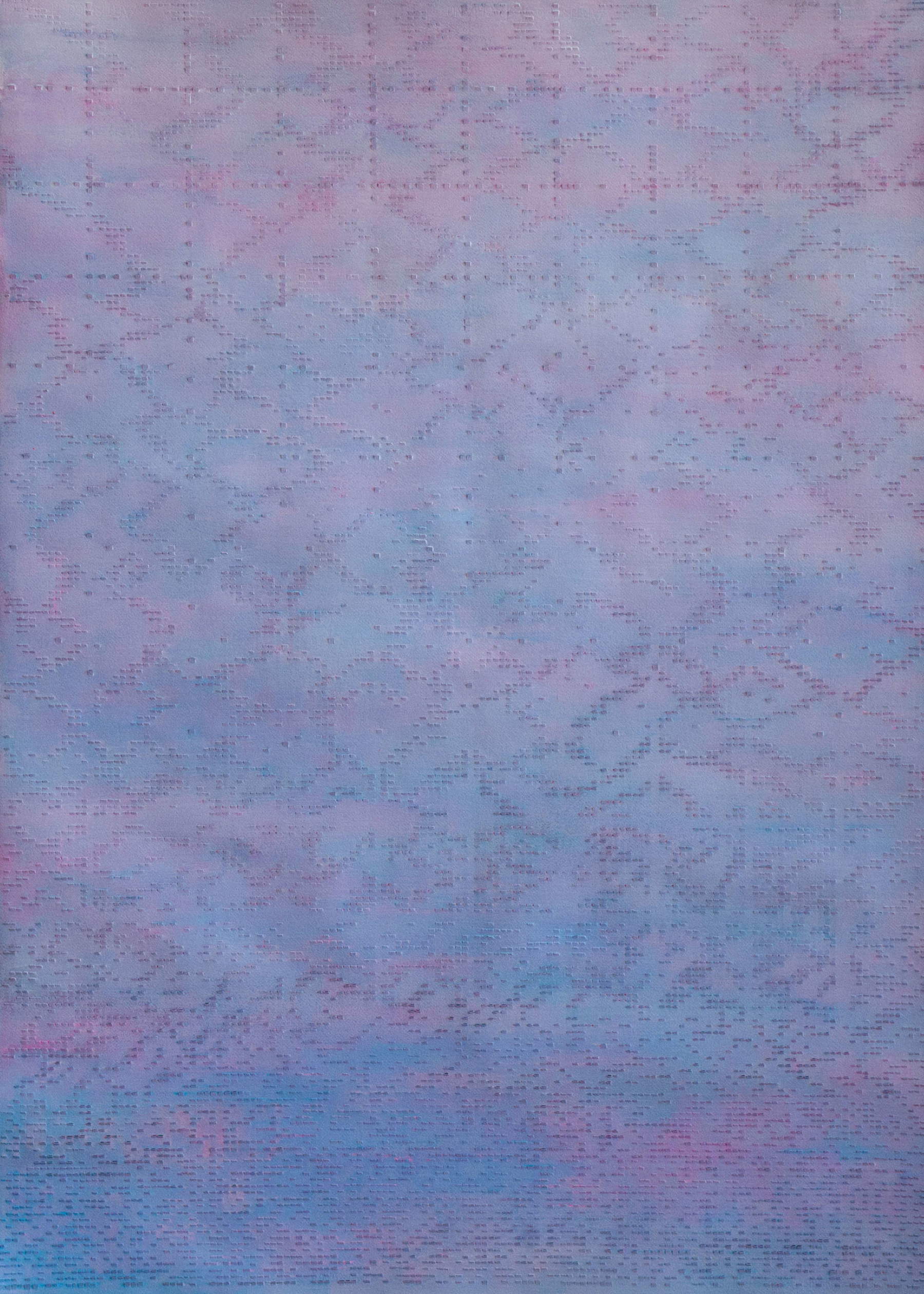

正是这些纸张为他最近的创作提供了实质内容。2024 年夏天,加布里埃尔-兰迪在卡拉拉的 MudaC 举办个展Alle montagne(《致群山》),展览的核心是三张巨型画纸,每张都有五米多高,标题唤起了著名的阿尔卑斯山士兵之歌Il testamento del capitano(《上尉的遗嘱》),以此向卡拉拉的群山致敬。三张不朽的纸张是他迄今为止创作的最大的三件作品,占据了阿普安博物馆的一面大墙,兰迪在纸张表面进行了长达七个月的耐心雕刻,以前所未有的方式表达了他的研究成果,通过这件极具挑战性的作品,加布里埃尔-兰迪探索了绘画与雕塑之间的新领域,自他的艺术生涯伊始,加布里埃尔-兰迪就一直在这一领域中前行。雕刻的过程看似简单而有规律:雕刻都是正方形的(在这件作品中是一厘米乘以一厘米,但切割的尺寸会根据纸张的大小而变化),它们遵循的路线并不是预先确定的。这是一种连续的流动,是一种书写,是一种缓慢、耐心、细致的符号编织,这要归功于达达马伊诺的研究(这次是那些接近动感艺术的研究),归功于恩里科-卡斯特拉尼(Enrico Castellani)的无限作品,归功于伊尔玛-布兰克(Irma Blank)的非语言图形。开合的结构能够让人联想到阿普安阿尔卑斯山的地貌,其图案由增殖、累积、变薄、渐变、空隙和固体、陡峭的上升和急促的下降、规则的延伸和无序的块状、稀少的存在和具有强烈、活力和体积一致性的块状组成。其结果是一个迷人的、清晰的三维景观,尽管它被牢牢地固定在二维空间,一个充满想象力的制图,其标志和开口可以变成山谷、山峰、采石场、峡谷,地图的潜力被推到了使其具有山的一致性而不唤起其物理的具体性的地步。当兰迪脑海中浮现出他所熟悉的风景时,就会出现这种情况,但当画纸必须重新构建艺术家从未去过的地方的地图时,也会出现这种情况:例如,南极洲,位于一张大纸的中心,旨在再现一种想象中的景观,这是冰冻大陆的内部地图,艺术家只能凭借想象力来穿越,这种非凡的媒介,让我们再次想起穆纳里,可以想象一些已经存在但目前无法触及的东西。这也是一种轻松:与其说是再现风景,无论是阿普安阿尔卑斯山的风景还是南极洲的风景,也许甚至不是捕捉其本质,不如说是触摸风景所能唤起的东西,呼应格奥尔格-西美尔(Georg Simmel)的《风景论文》(“风景包含[......]”)。景观[......]在其直接的现实中已经包含了一种类似于艺术的元素,一种自足和无形的特质,它使我们向内释放,释放我们的紧张,使我们超越瞬间命运的限制")。这就是:加布里埃尔-兰迪的艺术,当他打算用一张刻纸(也可以是天空、星座,甚至是笔记本的纸张)来唤起人们对风景的回忆时,他成功地捕捉到了不可言喻的东西,仅仅通过抽象就捕捉到了风景的不可捉摸性。

在这一切中,色彩呈现出一种力量的轮廓,它将一切凝聚在一起,并将每一次喘息、每一种情感、每一种感觉都带回到纯粹的抽象之中。正如我们所说,蓝色和粉色是主色调:这种选择源于对詹巴蒂斯塔-蒂埃波罗(Giambattista Tiepolo)天空的迷恋。这是一种甜蜜的痴迷,他试图捕捉天空的细微差别,唤起天空的眩晕感,忆起一片云彩、一抹宁静和天使的飞翔。在他的眼前是一张待画的画纸,在他的脑海中是威尼斯 Ca’ Rezzonico 的天花板:“我立刻被这一奇迹所吸引,”Landi 回忆起 Tiepolo 的天空时说道。“在我头顶几米高的地方,可以看到四匹骏马横冲直撞,拉着一辆由阿波罗驾驭的战车,这真是一个奇观。太阳神的战车上坐着一位出身高贵的少女,她的周围是长着翅膀的小天使和无数其他人物,他们被虚无缥缈的云朵推向天空:整个画面在粉色、蓝色和黄色交织的天空中轮廓分明。人物的身体包裹在五彩缤纷的布料中,其中一些还挥舞着旗帜和横幅。这些断断续续的线条构成了这台令人惊叹的舞台机器的骨架。我几乎感觉到自己可以触摸到云朵和织物:我再往上爬,就会看到战车和傀儡,它们在一个令人振奋的高潮中,然后再往上爬,被笔触的强迫性和快速节奏所陶醉,在光的闪烁中跳动”。

在加布里埃莱-兰迪的作品中,色彩是作品与空间对话的媒介。沃尔夫拉姆-乌尔里希(Wolfram Ullrich)是德国几何抽象主义的先驱之一,他会说,无论色彩多么自由,它仍然需要物质支撑来容纳:正是从这一观点出发,乌尔里希开始追求纯粹的色彩,但他的作品通过钢制边框使色彩的扩展超出了支撑物的限制,因为对比鲜明的边框可以让色彩根据观赏者的视角移动。而兰迪则利用其他手段通过色彩实现绘画与空间之间的对话:木雕中的折射、雕塑物品中的光影游戏、雕刻纸张中的开口。在某种程度上,色彩是保护作品的一种手段,尽管它并不是兰迪为达到这一 “保守 ”目的而采用的唯一工具。

他的想法是,公众不应该仅仅从视觉角度参与其中:他解释说,他的邀请是 “仔细观察你面前的作品,也许还会发现一些东西,这些东西在第一眼,甚至在第二眼,对于那些更容易分心的人来说,在第三眼,有时会被你遗忘。总有一些东西是你第一眼没有注意到的:有时它们会出现偏差的情况,也就是说,它们能够凸显出与创作该特定作品所使用的语言类型不同的东西”。对于加布里埃莱-兰迪来说,隐藏不仅仅是一种美学上的权宜之计:它是一种通过减法和隐藏过程来保护图像免受当代视觉过度影响的方法。正是通过这种方式,图像可以重新获得价值:通过它对观察者产生的疏远效果。总是轻描淡写

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。