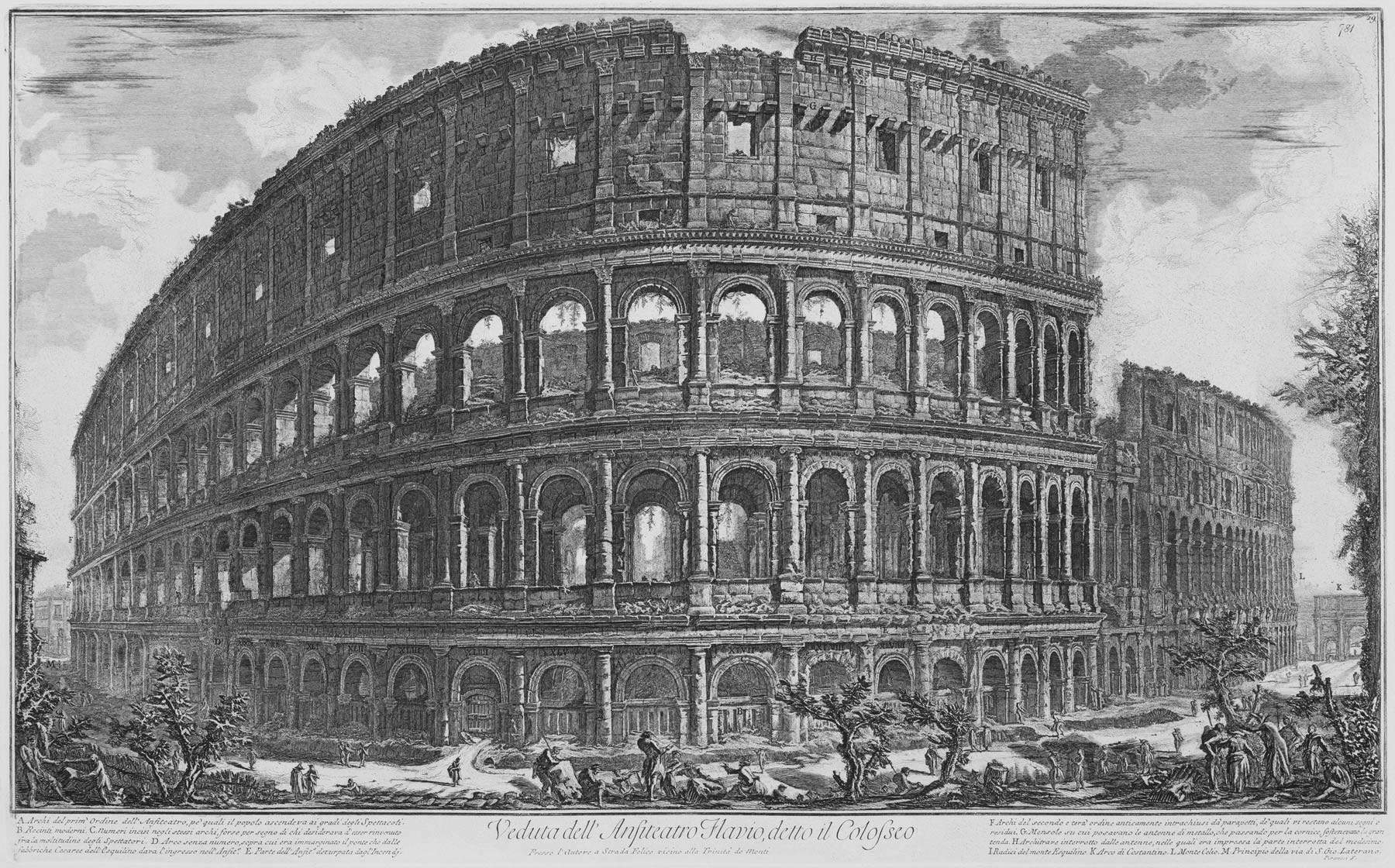

他们来自欧洲各地。他们来自英国、德国、法国、佛兰德斯和荷兰。走过莱茵平原,穿过纠缠不清的黑森林,越过汝拉山脉,阿尔卑斯山巍峨壮观、气势汹汹的景象展现在旅行者眼前。他们的心中充满了对意大利的向往,他们的脑海中则充满了到达永恒的乌尔贝的焦虑。有人读过歌德的作品,他几年前完成了那次旅行,并讲述了自己的经历。几乎每个人的脑海中都浮现出詹巴蒂斯塔-皮拉内西(Giambattista Piranesi)的画像,这位艺术家或许比其他任何艺术家都更能激发十八世纪旅行者的想象力,让他们对废墟着迷,让那些踏上大旅行 ,走向南欧,走向佛罗伦萨的辉煌,走向罗马、帕斯图姆、阿格里琴托的废墟,走向希腊的神庙。皮拉内西(Piranesi)的《罗马风光》(Vedute di Roma )是威尼斯艺术家在 1747 年左右创作的成功蚀刻版画系列,以单幅或分册的形式出售。皮拉内西笔下的罗马是一座既怀念古代宏伟建筑,又感到现代性势不可挡、吞噬一切的城市。在神庙、大浴场和权力中心的废墟中,熙熙攘攘的人群穿梭其中。懒散而迷人的罗马,娼妓和圣母,在衰落中壮丽,被讲故事的人的崇高感放大,他为旅行者提供了一个宏伟而可怕的城市形象。当歌德面对现实,在《意大利旅行记》中尽情宣泄自己的挫败感时,他最终对这一形象感到失望:“皮拉内西用相当梦幻的效果再现了安东尼和卡拉卡拉的浴场废墟,从近处看,根本无法满足习惯了这些再现的眼睛”。

皮拉内西无疑是一位情人,他对心爱之人的形象如此着迷,以至于对其进行了不忠实的解读(毕竟所有情人都会这样做),但这种 “如此美丽的不忠实 ”让他 “无限喜欢”,正如乔瓦尼-皮拉内西(Giovannesi Piranesi)所说的那样正如乔瓦尼-卢多维科-比安科尼(Giovanni Ludovico Bianconi)所说,他在 19 世纪初就提出了皮拉内西的 “温情 ”是否符合事实的问题。然而,恰恰是这种不忠实影响了 “大旅行 ”旅行者的想象力。当然,艺术家们也是如此:古罗马(以及整个古意大利)的废墟充斥着 18 世纪大师们的画作。卡纳莱托将真实景色与废墟融为一体的奇思妙想、乔瓦尼-保罗-帕尼尼的理想景色、于贝尔-罗伯特如诗如画的风景、约瑟夫-赖特-德比阴郁的那不勒斯风景,还有贝尔纳多-贝洛托、安东尼奥-约利、亚伯拉罕-路易-罗多尔夫-杜克罗斯、约翰-罗伯特-科曾斯、费迪南德-乔治-瓦尔德米勒。更不用说那些被要求在画布上留下旅途记忆的画家了,而这种记忆几乎总是以废墟寺庙的景色为形式。这样的画家不胜枚举。还有人在废墟前为自己画像:庞培奥-巴托尼(Pompeo Batoni)是这方面的专家,他长期为年轻贵族画肖像纪念品,这些贵族希望把对废墟的记忆带回自己的国家。然而,如果我们认为废墟的诱惑只是一个世纪的特征,那就大错特错了。

18 世纪是 “大旅行 ”和 “崇高 ”的时代,也是我们最容易、最常见地联想到废墟魅力的世纪,因为这种情感是那个时代美学中最具特色的元素之一,因为在那个时代,第一次有规律的、有组织的、有计划的废墟旅游活动开始了。因为在这个时代,第一次定期、系统的考古发掘开始了,而且是以我们称之为科学的态度进行的;因为在此之前,对过去遗迹的热情从未如此普遍地渗透到艺术家的作品中;因为在此之前,废墟本身从未成为艺术作品的主题。如果我们想到福斯利的杰作《艺术家在过去的伟大面前的绝望》,我们还可以补充说,从来没有任何艺术家试图以如此令人信服的情感来表达这种情绪。然而,对废墟的迷恋是贯穿西方文明史的一种激情。

在《书信集 》(Epistulae ad familiares )中有一封塞尔维乌斯-苏尔皮丘斯写给西塞罗的信,信中这位伟大演说家的朋友为了安慰他女儿图莉娅的去世,向他讲述了自己前往埃吉纳、梅加拉和科林斯废墟的旅程,“这些城市曾经生机盎然,如今却在我们眼前被摧毁,摇摇欲坠”。苏尔皮丘斯告诉西塞罗,在他绝望的时候,这些废墟的景象让他感到欣慰:“我们这些卑微的人,如果有谁死了或被杀了,而在一个地方,这么多城市的尸体倒在那里,我们就会感到绝望”。看到废墟中的城市,苏尔皮丘斯不禁停下脚步,思考和推理生命的短暂。几个世纪后,诞生于 13 世纪之前的《罗马古迹》(Mirabilia Urbis Romae)为前往 “永恒之城 ”的朝圣者提供了一份古罗马古迹指南,该书在结尾处指出:“正如我们在古代年鉴中读到的,正如我们亲眼所见的,正如我们从古人那里听到的,在异教徒时代,这座城市里有许多皇帝、执政官、元老和省长的宫殿庙宇。为了后人的记忆,我们尽最大努力用文字记录了这里有多少美景、多少金银、多少象牙和宝石”。后来,在文艺复兴时期,看待废墟的方式或多或少反映了波焦-布拉乔里尼(Poggio Bracciolini)在 1430 年抵达罗马时所表达的感受,他被迫目睹这座 “向世界展示奇观 ”的城市是多么的衰败、变化和面目全非,植物遮蔽了曾经的特里奥尼翁大街。曾经的 Trionfale 大街,牧群的粪便覆盖了元老院的长椅,论坛变成了一片泥泞,农民们把猪和水牛牵到这里,在一片废墟中,“在时间和命运的摧残下幸存下来的巨大遗迹更加明显”。然而,“过去 ”在 “现在 ”的打击下陨落的想法起到了鞭策作用,决定了人们对古代的一种新态度,古代成为人们发现、观察和探索的领域:带着这种想法,1402年,两位年轻的艺术家菲利波-布鲁内莱斯基和多纳泰罗一起前往罗马,近距离观察、调查和研究渴望已久的古代。

当代艺术家也普遍对废墟着迷。在安塞姆-基弗(Anselm Kiefer)的艺术中,废墟,无论是乡村风景的废墟(Ausbrennen des Landkreises Buchen,1974 年),还是阿尔伯特-施佩尔(Albert Speer)为纳粹政权设计的建筑的废墟(Innenraum,1981 年),抑或是一千年来一直是独立共和国的威尼斯的废墟(这些著作,在被焚毁后,终将带来些许光亮,2020-2021 年),都是对古代原生性的模糊底层的最富表现力的隐喻,是对古代原生性的模糊底层的最富表现力的隐喻,是对古代原生性的模糊底层的最富表现力的隐喻,是对古代原生性的模糊底层的最富表现力的隐喻。它们暗指文明的黎明与日落,死亡与重生的永恒交替,创造、毁灭然后再创造,它们是不断确定新开端的历史和不断制定新标准的历史的褪色和幽灵般的迹象。历史不断创造新的开端,但又回过头来吞噬一切,因为基弗会说,太阳底下没有永恒的东西。

同样,皮埃尔-赫伊热(Pierre Huyghe)将他的杰作《人的面具》(Human Mask)置于福岛的废墟之中,这是他最令人不安的作品之一。迈克-尼尔森(Mike Nelson)的装置作品充斥着破旧的车间、被沙子吞没的建筑、摇摇欲坠的墙壁和废弃的房屋(当然,他的同类作品也不在少数:吉安-玛丽亚-托萨蒂(Gian Maria Tosatti)的意大利馆在 2022 年威尼斯双年展上将我们带进了一家 20 世纪 60 年代工厂的尸体中,至今仍让人记忆犹新)。托马斯-赫希霍恩(Thomas Hirschhorn)的不朽装置作品已经让我们习以为常,这些作品迫使参观者徘徊在我们社会的废墟之中,既有物质上的,也有象征意义上的。在意大利,最擅长表现这一主题的艺术家可能是安德烈亚-基耶西(Andrea Chiesi):在他的画作中,到处都是现代废墟,废弃的建筑以文艺复兴时期的严谨透视法绘制,干净、光洁、极致清晰,这些建筑曾经充满生机,如今却坍塌成碎片,被藤蔓缠绕,成为带有政治色彩的批判的隐喻,但这并不是一种政治批判。然而,这种带有政治色彩的批判却留下了一种希望,一种新生的可能性,一种期待的理念,因为基耶西的每一片废墟都仿佛被一种形而上的光芒穿越,而这种光芒是摄影媒介无法复制的。

这里指的是摄影:废墟摄影如今已自成一派。从约瑟夫-考德尔卡(Josef Koudelka)到卡米洛-何塞-贝尔加拉(Camilo José Vergara),从宫本龙二(Ryuuji Miyamoto)到乔瓦尼-基亚拉蒙特(Giovanni Chiaramonte),这些大师们的身后都有一群虔诚的信徒、追随者和模仿者,他们在世界各地投身于废墟摄影,其中一些人将对相机的热情与对探索的热情结合在一起:这催生了一种非常特殊的爱好--城市探索,即经常带着相机潜入废弃的地方,通过社交媒体披露一切,而不必担心违反财产法或危及自己的安全。为了窥探五十年前匆忙废弃的房屋、几十年前倒闭的工厂、杂草丛生的乡村教堂,不惜违反财产法或危及自己的人身安全。

人们很容易将对废墟的迷恋视为人类最强烈的怀旧情绪在视觉上的最直接体现,或者视为人类忧郁气质的反映。这种忧郁的气质以沉思过去的碎片为乐,或者说,它是倾泻某种形式的焦躁不安、难以名状的焦虑、对我们的不稳定性和脆弱性的认识的领地。我们不能通过谈论恐惧、好奇、渴望、崇高来证明这种迷恋的合理性,因为这样做就会进入个人反应的层面。有些人认为废墟是过去的文献,这没错,但这还不够:我们在博物馆里看到的一根柱子,与我们在两千年前看到的一根柱子的地方看到的柱子,对我们的诱惑力是不同的。对废墟的迷恋具有更强大的力量:它是我们文明的一个特征,它跨越时间和地域,它是我们集体记忆的一个特征,但它往往与我们每个人的个人历史有关。夏多布里昂和西塞罗的朋友苏尔皮丘斯一样,都认为废墟具有安慰人的力量:看到废墟中的过去,反思自身渺小的人类会感到欣慰,因为衰败是曾经的强者、曾经的繁荣王国、曾经的主导文明陷入的黑暗,没有人能够逃脱这一命运。然而,即使是这种想法也不足以解释我们为何对废墟如此着迷,尽管夏多布里昂是最早试图提供答案的人之一。如果说有什么原因的话,那就必须从废墟本身,从其独特的条件中寻找原因,那就是废墟是人与自然相遇和冲突的产物。

废墟是唯一可以观察到这种二元论成果的人造作品。诚然,在各种作品中,人类都或多或少地设想了对自然的干预,但唯独废墟没有任何形式的计算,没有任何形式的驯化。废墟中没有艺术作品、建筑和公园中的平衡。格奥尔格-西美尔(Georg Simmel)最先意识到废墟的这一特质:1911 年,他发表了自己对废墟魅力的独创性解释。“人类的整个历史进程”,他写道,“构成了精神对自然的统治的渐进式主张,它在自身之外遇到自然,但在某种意义上也在自身之内。[...... ”然而,当建筑的腐朽破坏了整体的和谐时,各个部分又重新分离开来,显示出它们最初的普遍敌意,就好像艺术的形成只不过是精神的暴力行动,石头不情愿地服从了这种暴力行动,而现在石头逐渐摆脱了这种枷锁,回到了自身力量的自主合法性之中。废墟是大自然的证据,它以自身的力量生存并塑造了一个 “新的整体”。废墟对我们的吸引力在于这样一种观念,即人类的作品在我们看来被大自然彻底改变了,被赋予山川、河流和风景形态的同样力量改变了,但它也在于废墟对我们的文明所强加的等级制度造成的动荡,因为 “精神所创造的东西”,西美尔再次写道,“变成了那些形成山峰轮廓和河岸的同样力量的对象”。我们已经提到过废墟是冲突的产物,但也是相遇的产物,因为它与景观形成了一个统一体,这个统一体象征性地隐喻了不同对立面之间的调和:意图与偶然、自然与精神、过去与现在,以及近处与远处、可见与不可见。

最后,我们应该考虑一下废墟作为过去在现在的体现这一主题,西美尔本人早在 19 世纪就已经提出了这一主题,并具有很强的现代性,马克-奥热(Marc Augé)在近代又对其进行了发展。废墟逃避了时间,因为它们是不同时代的总和,是一个没有年龄的地方,是具体的缺失的表现,同时也是活生生的存在。“马克-奥热写道:”废墟就像艺术:是感受时间的邀请函。它们是现在与过去相遇的地方,是梦想与命运碰撞的地方。它们可能会被抹去,但永远不会与某个确切的时代联系在一起,不会被束缚,不会被索取。废墟是如此难以捉摸,而这一想法往往无意识地存在于任何观察废墟的人的灵魂深处。废墟之所以让我们着迷,还因为它们与所处的时代不符,因为它们无法讲述一个完整的故事,所以保留了它们的神秘性,它们开启了我们的想象力,或多或少有意识地向我们传达了一种强烈的、令人兴奋的自由感这种自由感恰恰来自于我们的现在与它们的现在之间的距离,来自于建造这些建筑的人与看着它们被拆毁的我们之间的距离,来自于人类行动与大自然之间的距离,在这种距离中,故事、希望和可能性都是无限的。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。