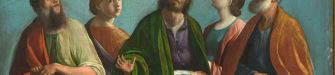

Beato Lorenzo Giustiniani tra due canonici e santi

Autore: Pordenone

1528-1530Venezia, Gallerie dell'Accademia

Immagine

Questo dipinto di Giovanni Antonio de' Sacchis, meglio noto come il Pordenone (Pordenone, 1483 - Ferrara, 1539), raffigura il Beato Lorenzo Giustiniani tra due canonici e santi e fu dipinto dall'artista friulano per l'altare Renier nella chiesa della Madonna dell'Orto a Venezia. Lorenzo Giustiniani fu il primo patriarca di Venezia della storia, e sarebbe stato canonizzato nel 1690 da Alessandro VIII (all'epoca in cui il dipinto fu eseguito, aveva ancora il titolo di beato). Nel dipinto lo vediamo in piedi, con la tonaca candida, assieme a san Ludovico da Tolosa (a sinistra, con il pastorale e i paramenti), san Francesco (inginocchiato a terra), san Bernardino (in piedi in secondo piano col volto in ombra) e san Giovanni Battista sulla destra. I due canonici compaiono invece ai suoi fianchi.

Il culto di Lorenzo Giustiniani fu sancito nel 1524 da papa Clemente VII e dobbiamo immaginare che, da quella data in poi, i canonici di San Giorgio in Alga (la congregazione fondata dal santo, a cui appartengono ovviamente i due canonici che compaiono nel dipinto: erano detti anche "fratelli turchini" dal colore dei loro abiti) cominciarono a promuoverlo. E l'idea d'includere la figura del beato nel dipinto maturò fin da subito nelle intenzioni del committente, Federico Renier, dal momento che suo padre Alvise fece parte della congregazione di San Giorgio in Alga. Il Pordenone lo ha dunque inserito in posizione preminente, nell'atto di benedire, mentre viene osservato dai santi che si dispongono attorno a lui. Da notare come il gusto manierista del pittore, che nel corso della sua carriera si arricchì di vari spunti dal momento che il Pordenone fu un artista che viaggiò molto, qui si evinca dall'idea d'impostare l'opera secondo una visuale che non è frontale, come era tipico di dipinti di questo genere: rispetto all'abside della chiesa in cui la scena è collocata, il punto di vista è considerevolmente spostato verso destra, col risultato che la composizione risulta fortemente asimmetrica e più dinamica. Inoltre, i contrasti chiaroscurali e gli effetti luministici accentuano la tensione dei gesti e l'espressività dei personaggi.

L'opera fu realizzata presumibilmente tra il 1528, anno in cui risulta il documento che prova l'affidamento dell'incarico al Pordenone, e il 1530, anno in cui l'artista lasciò Venezia per recarsi a Piacenza. Il dipinto fu rimosso dalla sua sede durante l'epoca napoleonica, come conseguenza della soppressione degli ordini monastici, e nel 1815 entrò nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia, dove tuttora si trova.

29 marzo 2018

Aspetta, non chiudere la pagina subito! Ti chiediamo solo trenta secondi del tuo tempo: se quello che hai appena letto ti è piaciuto, clicca qui per iscriverti alla nostra newsletter! Niente spam (promesso!), e una sola uscita settimanale per aggiornarti su tutte le nostre novità!

Torna all'elenco dei capolavori della rubrica "L'opera del giorno"