A Caprarola, piccolo borgo della Tuscia in provincia di Viterbo, attorniato dai monti Cimini, si trova Palazzo Farnese, una delle residenze più straordinarie costruite in Italia nel Cinquecento. Si tratta senza dubbio di uno dei gioielli più brillanti del tardo Manierismo, dove collaborarono alcuni dei più importanti artisti e architetti, dando vita a un edificio di dimensioni gigantesche, felice connubio tra innovative soluzioni architettoniche e una decorazione pittorica sbalorditiva, per qualità e dimensioni. Il complesso monumentale che domina Caprarola dalla sommità dello sperone di tufo su cui è costruito l’insediamento ancora oggi lega il suo nome alla famiglia di committenti che lo realizzò, e che ne mantenne il possesso lungamente.

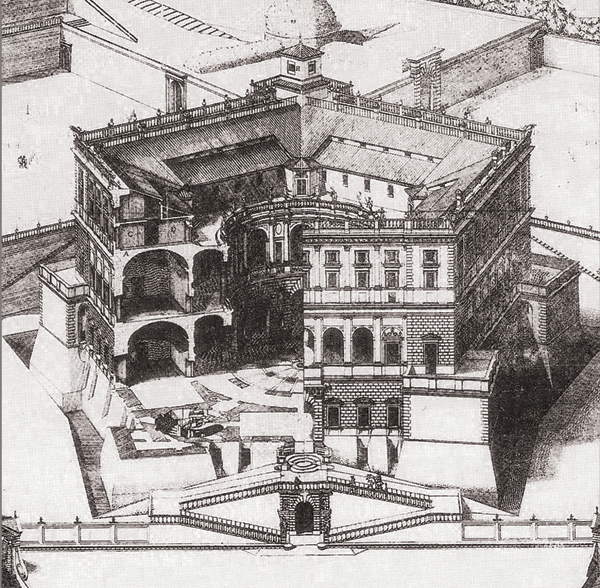

I Farnese furono una dinastia che in un tempo relativamente breve seppe imporsi nel panorama europeo con pervicacia, tanto da influire sugli equilibri mondiali. Nel palazzo di Caprarola si può leggere il culmine dell’ascesa economica e sociale dell’antica famiglia, che vide in Alessandro Farnese (Canino, 1468 – Roma, 1549) una figura nodale che segnò l’apice del potere della casata, vestendo prima la porpora cardinalizia e in seguito salendo al soglio pontificio con il nome di Paolo III nel 1534. Fu proprio Alessandro Farnese a decidere di commissionare al celebre Antonio da Sangallo i lavori di una possente fortezza in un borgo di pastori, che iniziarono intorno al 1521. L’impegno del Sangallo, celebre per le sue architetture militari e ricordato anche da Vasari, lo spinse a scegliere una fortezza a pianta pentagonale, una soluzione adottata anche per la quasi contemporanea Fortezza da Basso di Firenze. I lavori a questo monumentale forte, dove fu coinvolto anche Baldassarre Peruzzi, si protrassero fino al 1534, e nello stesso anno Paolo III nominò cardinale il nipote quattordicenne, anch’egli chiamato Alessandro, noto anche come Alessandro il Giovane (Valentano, 1520 – Roma, 1589) o come il “Gran Cardinale”, per la sua intraprendenza politica e per il vasto contributo che dette alle arti.

Fu proprio quest’ultimo a riprendere i lavori del cantiere di Caprarola dopo un lungo periodo di interruzione. Sebbene le vicende e le date costruttive non siano del tutto chiare, si ritiene che intorno al 1557 egli si rivolse a Jacopo Barozzi detto il Vignola per completare l’edificio, anche se assunse l’incarico solo nel 1559. I tempi però erano mutati e il progetto non prevedeva più una mastodontica fortezza quanto un sontuoso palazzo residenziale.

Ancora oggi non è così semplice decretare con certezza quale trovata architettonica sia da ascrivere al disegno del Sangallo o del Vignola: con evidenza vanno ricondotte al primo la pianta pentagonale, il fossato scavato nel tufo e i bastioni angolari, mentre sono del Vignola il sistema di scale e la risistemazione dell’urbanistica circostante, realizzando una lunga arteria rettilinea che funge da asse prospettico e da percorso cerimoniale, e il piazzale che circonda scenograficamente il palazzo. Il Vignola intervenne massicciamente anche sulla struttura preesistente, ingentilendola nell’aspetto per assecondare la nuova destinazione d’uso, aprendo la cortina muraria all’altezza del piano nobile per far posto a una luminosa loggia e troncando i bastioni per ricavarne delle terrazze, e ridisegnò il cortile interno.

Nel 1573, alla morte dell’architetto, il palazzo doveva quasi essere ultimato, anche se alcuni interventi, tra cui quelli pittorici, si protrassero fino alla morte di Alessandro, avvenuta nel 1589. Comunque, intorno al 1580 l’impianto generale doveva presentarsi già quasi completo, se un visitatore illustre come il filosofo e politico Michel de Montaigne, durante il suo viaggio, poté riportarne un’impressione entusiastica: “Di là seguendo la dritta strada incappassimo a Caprarola Palazzo del Cardinal Farnese: il quale è di grandissimo grido in Italia. Non ne ho visto in Italia nissuno che li stia a petto”. E davvero il Palazzo Farnese di Caprarola ha pochi uguali nel mondo: un gigantesco edificio dove ogni intervento, sia esso architettonico o pittorico, è pensato per esaltare la dinastia e il suo committente. Questo rende impresa assai ardua qualsiasi tentativo di raccontare tanta magnificenza, qui dove più strabiliante della stessa architettura è il programma decorativo che vi si dispiega all’interno, in un horror vacui di pitture che corrono sulle pareti e sulle volte della maggior parte degli ambienti.

Appena entrati nella struttura si incontra un arioso vestibolo, noto come Sala delle Guardie, poiché destinato al servizio di guardia della villa. Le pitture di questo primo ambiente, realizzate da Federico Zuccari e da aiuti, fungono come una sorta di presentazione del padrone di casa; sulla volta campeggiano infatti gli stemmi dei Farnese, insieme a delle vedute del palazzo stesso e del borgo di Caprarola in via di ristrutturazione, magnificando il contributo di Alessandro, vero artefice di queste operazioni. Così le due vedute con scene navali sulle pareti sottolineano il ruolo del Gran Cardinale come difensore della Cristianità, coinvolto nella commissione voluta da Pio IV per fronteggiare la minaccia turca. Gli spazi di questo piano detto dei Prelati e destinato agli ospiti illustri si articolano intorno al cortile, fulcro del palazzo. Il cortile si presenta con una forma di un cerchio perfettamente inscritto dentro un pentagono, in una soluzione architettonica rara nelle abitazioni rinascimentali, ma così voluto dal committente per le sue implicazioni simboliche, forse rimandando al palazzo dell’imperatore Carlo V a Granada e alla Villa Madama di Roma, costruita per volontà di papa Leone X.

Anche nel primigenio progetto del Sangallo il cortile assumeva la medesima forma, ma è probabile che l’impegno del Vignola si concentrò soprattutto nell’ingentilire lo spazio e nel garantire la massima simmetria. Questo, infatti, è circoscritto e scandito da un doppio ordine, il portico inferiore composto di archi e pilastri decorati con un motivo a bugnato in peperino, una roccia di origine vulcanica molto usata nelle costruzioni della Tuscia, mentre al di sopra si sviluppa un portico composto da semicolonne ioniche. Per preservare la simmetria la misura del diametro del cortile, di circa 21 metri, corrisponde alla sua altezza e, per tale motivo, i due piani destinati alla famiglia sono arretrati, risultando così nascosti alla vista. Il portico che corona il cortile presenta una fitta decorazione pittorica realizzata tra il 1579 e il 1581 sotto la direzione di Antonio Tempesta, e rappresenta sulla volta finti graticci con trame sempre diverse, ricolmi di frutta e fiori e animati da uccelli di diverse specie, mentre sulle pareti troneggiano oltre quaranta stemmi delle famiglie imparentate con i Farnese.

Dal portico si accede agli appartamenti per gli ospiti, divisi tra estivi e invernali, anche questi impreziositi da sontuosi saloni interamente decorati. Forse la più sontuosa è la Sala di Giove: qui gli ospiti, tra le aperture prospettiche e una ricca tessitura di grottesche, potevano ammirare le scene dipinte da Taddeo Zuccari che raccontano la storia del dio ancora bambino, salvato dalla madre Rea dalle fauci del feroce padre Saturno, per poi darlo in balia alle ninfe che lo svezzarono a Creta, sul monte Ida, dove fu allattato dalla capra Amaltea, che infine ottenne come premio l’assunzione in cielo per diventare una costellazione. Il ciclo trae legittimazione da un commento di Servio al Libro VII di Virgilio, secondo cui la ninfa Melissa e Amaltea si sarebbero stabilite sul Monte Cimino, e pertanto la capra diverrebbe un’allusione a Caprarola, mentre Giove sarebbe da identificare con il cardinal Farnese.

Altra meraviglia del Palazzo è la sontuosa scala regia che si sviluppa dal piano seminterrato, dove accoglieva gli ospiti che arrivavano in carrozza, per collegare il piano dei Prelati e il piano nobile. La scala elicoidale progettata dal Vignola e ampiamente celebrata dai contemporanei fu di modello a numerose altre scale, tra cui si ricorda quella realizzata da Borromini per Palazzo Barberini. L’architetto dei Farnese si ispirò a sua volta alla grande “lumaca” di Bramante in Vaticano, ma ne dette un respiro più monumentale, corredandola di possenti colonne doriche e paraste in peperino. Queste nel loro colore grigio contrastano contro le suadenti cromie delle pitture che aprono l’ambiente verso l’esterno evocando paesaggi fantastici e grottesche inneggianti le imprese della famiglia Farnese. Nella cupola che domina la scala, il centro è occupato dal blasone dei Farnese con i sei gigli azzurri su fondo oro, incoronato da due putti con il copricapo da Cardinale, mentre intorno a raggiera si diffonde un motivo a grottesche e di varie allegorie femminili che si sporgono da nicchie. Tradizionalmente attribuite ad Antonio Tempesta sono le scene paesaggistiche, mentre ancora anonimo resta l’autore della cupola. E se al piano dei Prelati il programma decorativo che magnifica la dinastia Farnese è ermetico, nel piano nobile si fa scoperto e intellegibile.

Nella Loggia di Ercole, oggi uno spazio chiuso da vetrate che si affaccia sul paese di Caprarola, sulla volta e nelle lunette si dispiega un ciclo dove il nerboruto eroe mitico diventa la personificazione di Alessandro Farnese. Ancora una volta, il mito viene utilizzato per esaltare il Genius loci. Secondo il commento di Servio, Ercole, trovandosi sui monti Cimini, fu coinvolto in una prova di forza durante la quale conficcò una lancia nel terreno; nessuno riuscì a rimuoverla, finché lo stesso semidio non la estrasse, facendo sgorgare un’abbondante fonte d’acqua che diede origine al vicino lago di Vico. Il cardinale doveva sentire questa impresa particolarmente affine a sé, avendo promosso opere di bonifica e interventi per la regolazione delle acque del lago. Inoltre, nella scena dove gli abitanti in segno di gratitudine costruiscono un tempio per Ercole, nella figura dell’architetto è raffigurato il Vignola. Le scene furono iniziate da Federico Zuccari, ma completate da Jacopo Zanguidi detto il Bertoja, che adattò il suo stile al lavoro. Lo Zuccari fu infatti allontanato dal cardinale, con il quale erano nati dissapori, essenzialmente per ragioni economiche e per la sua discontinua presenza nel cantiere. Il ciclo è poi completato da dieci vedute che effigiano i principali territori farnesiani come Castro, Ronciglione, Parma e Piacenza, integrandosi con il panorama che si apre dalla loggia. Come suggeriscono le vedute, l’ambiente originario giocava sull’ambiguità di uno spazio semiaperto, attraverso anche il pavimento smaltato e la monumentale fontana.

Al centro della vasca marmorea si ergono tre putti, due dei quali cavalcano un delfino e un unicorno; sopra di loro si innalza una grotta calcarea, sormontata a sua volta da un paesaggio di gusto anticheggiante. La fontana, così come il ricorrere dell’acqua nelle scene dipinte, probabilmente assumeva anche un significato religioso, volto a moralizzare le rappresentazioni pagane. In particolare, essa potrebbe alludere al battesimo, sacramento rifiutato dagli eretici luterani e al centro del dibattito teologico del Concilio di Trento, indetto da papa Farnese.

Di grande impatto è anche l’attigua cappella, realizzata da Taddeo e Federico Zuccari, dove sulla cupola sono istoriati episodi del Vecchio Testamento, mentre sulle pareti gli apostoli, tra cui Giuda Taddeo riporta le sembianze di Taddeo Zuccari, e Giacomo maggiore quelle del Vignola. Sull’altare domina una Pietà, pittura parietale che replica la celebre tavola realizzata da Taddeo, ma che il fratello Federico volle tenere per sé.

Se nella cappella il programma propagandistico a favore della casata Farnese si interrompe, esso riprende ancor con maggior forza nella Sala dei Fasti farnesiani. Nella vasta stanza con grande chiarezza sono restituiti alcuni degli episodi più alti di casa Farnese, che coincidono con il periodo di pontificato di Paolo III, che senza troppi scrupoli distribuì ruoli di grande importanza ai famigliari. L’apice della potenza della famiglia viene raggiunto anche con una lungimirante politica matrimoniale, in particolari i due matrimoni sui lati corti della sala vedono i nipoti del papa legarsi con le due superpotenze del periodo, la Francia guidata da Enrico II e la Spagna di Carlo V. Questi Stati erano in guerra tra loro, e i Farnese rivendicavano il proprio ruolo di mediatori, capaci di mantenere l’equilibrio del mondo. Sui lati corti, all’interno di ovali, sono raffigurati i ritratti dei sovrani di Francia e Spagna, che diventano così simbolici protettori della famiglia Farnese.

Sui lati lunghi è invece il cardinale Alessandro ad essere magnificato, coinvolto in alcune azioni militari e diplomatiche, o a favore dei possedimenti della famiglia. Le scene sono narrate con estrema chiarezza e con una meticolosa attenzione ai costumi e ai segni distintivi. Le fisionomie e gli abiti dei personaggi ricorrono sempre uguali, permettendo di identificare immediatamente i protagonisti, un obiettivo rafforzato anche dall’uso di didascalie inserite in cartigli dipinti.

Anche nell’Anticamera del Concilio la narrazione non perde di tenacia nell’obbiettivo esaltatorio dei Farnese, e in particolare del vero capostipite, Paolo III, a cui tutte le scene dipinte sono dedicate. Il nome della sala prende le mosse dalla scena illustrata con l’apertura del Concilio di Trento (1545-63) che fu indetto dal Farnese in risposta al diffondersi delle dottrine protestanti. Gli altri episodi istoriati sulle pareti e sulle mura rivendicano ulteriormente la grande attività del risoluto pontefice, la cui lungimiranza viene evidenziata nella scena in cui nomina dei cardinali, di cui quattro divenuti suoi successori al soglio pontificio, Giulio III, Marcello, Paolo IV, Pio IV. In questo modo Alessandro attribuiva ai Farnese altresì il ruolo avuto come arbitri del mondo.

Nelle numerose stanze private degli appartamenti la decorazione si fa più intima e lascia il registro esaltatorio, per proporre figurazioni che accompagnano la funzione delle sale, come la Camera dell’Aurora, un tempo stanza da letto corredata da allegorie, personificazioni e miti legati alla notte e il sonno, mentre nella stanza adibita alla vestizione tutte le scene riguardano il tema del vestiario e del tessile, o nella Stanza della solitudine, studiolo del cardinale, si svolge un elogio a pensatori, filosofi e politici. Tra i brani più interessanti va menzionata la raffigurazione dell’Ermatena, dipinta da Federico Zuccari. Si tratta di una figura androgina frutto della fusione di Mercurio e Minerva, allegoria dell’eloquenza e della sapienza, e riferimento probabile al ruolo di mecenate che Alessandro vantava sulla bolognese Accademia Bocchiana, la quale aveva eletto proprio queste due divinità a suoi simboli. In altre due sfarzose sale, l’Anticamera degli Angeli e la Sala del Mappamondo, il tono pittorico torna declamatorio e pubblico. Nella prima si rinforza il successo nell’operato dottrinale e spirituale del Concilio tridentino, le scene illustrate sulle pareti mostrano il ruolo degli angeli come strumento divino, portatori di misericordia e premi per i giusti e capaci invece di tremenda spietatezza verso chi ha tradito la volontà del Signore. Sulla volta si dispiega la cruenta battaglia della Cacciata degli Angeli Ribelli, dove i corpi nudi si intrecciano, tra le angeliche schiere e maligni demoni che sembrano quasi traboccare dalla cornice, rischiando di cascare nello spazio del visitatore. Il ciclo fu iniziato dal Bertoja, e alla sua morte completato da Giovanni de’ Vecchi e Raffaellino da Reggio.

La Sala del Mappamondo diviene invece un perfetto compendio del ruolo di supremo osservatore e giudice dei destini del mondo che il Gran Cardinale rivendicava per sé. Le sorti del globo sono osservate attraverso le carte geografiche dipinte dal Vanosino, che illustrano i quattro continenti allora conosciuti, il planisfero e la Giudea e l’Italia, ovvero le terre d’origine del cristianesimo e della Chiesa. Quelle celesti, invece, si manifestano nella volta, dove le costellazioni sono affiancate dai segni zodiacali. A sovrastare le mappe, all’interno di ovali, si trovano i ritratti di grandi esploratori che hanno strappato terre all’ignoto grazie alle loro scoperte, come Magellano, Colombo, Cortés e Marco Polo. Questa sala di rappresentanza fu anche testimone di un banchetto in onore di papa Gregorio XIII, che dopo averla visitata volle commissionare la galleria delle carte geografiche in Vaticano.

Il complesso è dotato anche di due giardini segreti, isolati dall’esterno con alte mura e impreziositi da scenografici ninfei, e da un sistema prospettico inciso su una porzione di collina, organizzata come una passeggiata nel verde per raggiungere la Casina del Piacere, nata per la caccia ma divenuta anche rifugio per il cardinale Farnese. Questa è una squisita villetta che domina scenograficamente il paesaggio con un vasto sistema di terrazze, fontane e cariatidi.

Nel Palazzo Farnese a Caprarola si possono ancora leggere gli aneliti e gli appetiti egemonici di una famiglia che in un breve lasso di tempo seppe imporsi con forza sulla scena politica mondiale.

L'autore di questo articolo: Jacopo Suggi

Nato a Livorno nel 1989, dopo gli studi in storia dell'arte prima a Pisa e poi a Bologna ho avuto svariate esperienze in musei e mostre, dall'arte contemporanea alle grandi tele di Fattori, passando per le stampe giapponesi e toccando fossili e minerali, cercando sempre la maniera migliore di comunicare il nostro straordinario patrimonio. Cresciuto giornalisticamente dentro Finestre sull'Arte, nel 2025 ha vinto il Premio Margutta54 come miglior giornalista d'arte under 40 in Italia.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.