埃马努埃莱-佩莱格里尼(Emanuele Pellegrini)的这篇文章密度大、范围广,但篇幅适中,他将笔记本的多种现实形式作为一系列研究的中心,笔记本是以各种形式固定现场观察、想法和记忆的重要场所:无数双手为了不同的需要而使用过的实物,随着时间的推移,它的一系列名称具有不同的含义。

佩莱格里尼在对物品的人类学价值及其在文化和日常生活中的持续存在进行历史研究之后,沿着一条随着时间推移和在各种情况下逐渐形成的道路,慢慢走向形象化的语言,走向模型/旅行/素描本,并在此基础上,走向图像符号和书写符号之间不断变化的关系。

通过对不同时代的作品进行仔细研究,对这一主题进行了多方面的探讨,但其出发点是对欧洲和地中海盆地的相关词汇进行精选,并对结构(格式)、材料(图画的支撑)、工具和使用方法进行了详尽的审查。该书为深入研究作为 "思想收集者"的笔记本的最早证明做了准备,尤其是从最著名和最有研究价值的《Villard de Honnecourt 手记》开始。

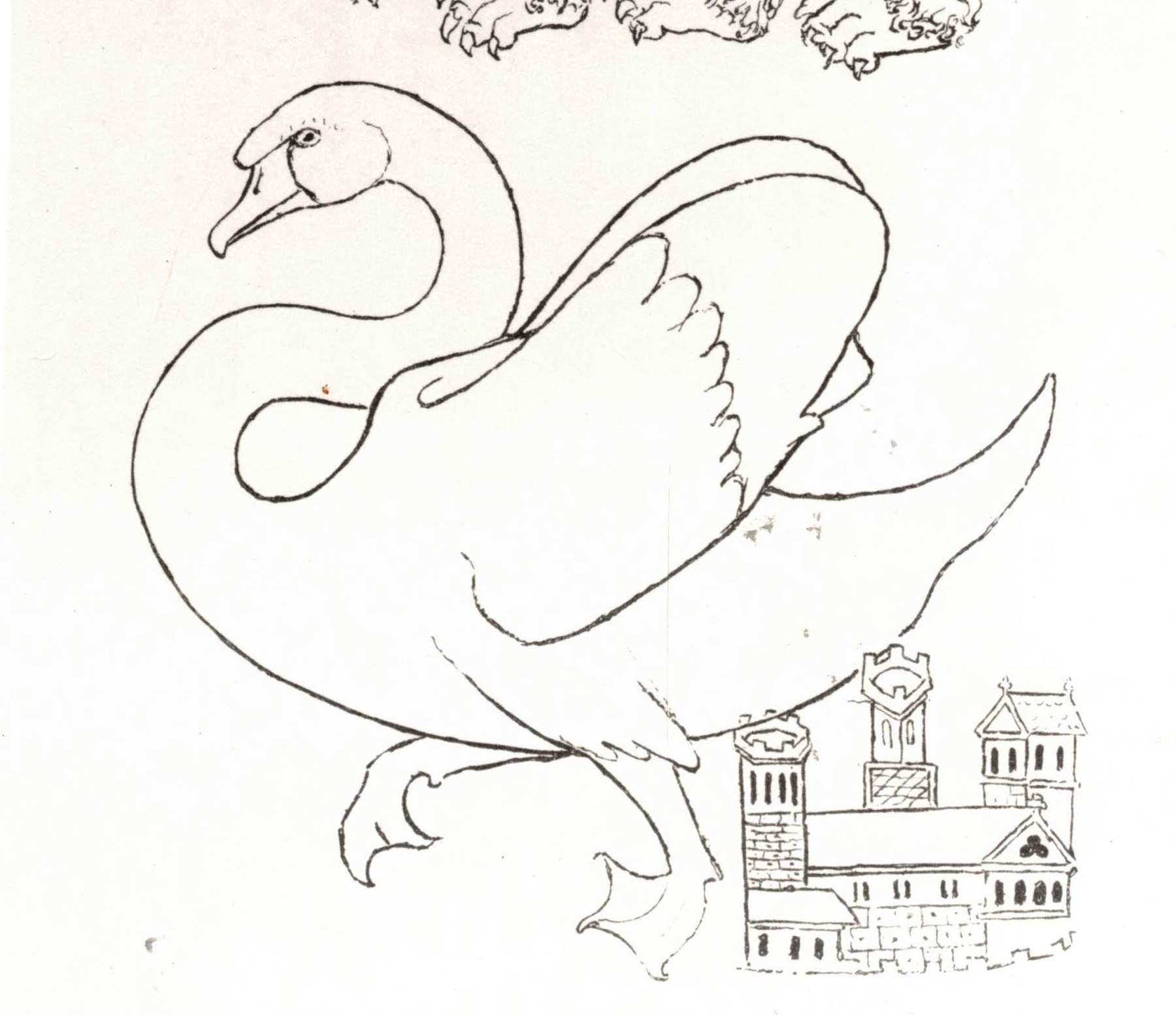

佩莱格里尼对维拉德的多幅图画进行了研究,这些图画在布局的衔接、视角的多样性、文化的确定等方面,揭示了不同的观察、接受和珍藏方式,甚至预示了 “以观促知 ”这一非凡的方法(已被实践,但未被理论化),而莱昂纳多正是这种方法最坚定、最固执、最不被认可的支持者。在艺术家中,一些主角会抓住机会展现他们亲密的创作动力,而另一些主角,如乔治-瓦萨里(Giorgio Vasari),则倾向于压缩创作冲动,并将其制度化,使其成为一门以操作活动为目标的学科。散见于全书各个部分的说明有助于解开隐藏在看似简单的设计中的难题:例如,从维拉德的《天鹅》尖锐的轮廓中,我们开始看到的不是这只大鸟的自然轮廓,而是它在大地、水域和天空之间游刃有余的综合能力;又如,从霍尔拜因从贝里公爵夫人让娜-德-布洛涅的雕塑中提取的肖像中,我们领悟到的与其说是一幅肖像画,不如说是被囚禁在石头中的无形之美的暗示。

如果说《肖像画集》属于孤独创作,是我们只能窥见蛛丝马迹和动机的 "漫游 "的支持,那么其他人物和其他笔记本则揭示了艺术家在社会中的存在,以及对分享的承诺的偶发浮现,因此其目的不是为了满足实践、管理和教学的需要,而是为了记录和自由研究,始终着眼于理想公众的存在。佩莱格里尼敏锐地捕捉到了 14 世纪末至 15 世纪上半叶这一时刻:“复制与创造,一枚硬币的两面,开始共存,并在纸张上混合,形成一个不断发展的混合过程”。

皮萨奈罗是这一观点的主要代表人物,在他的大量绘画作品中,对传统的遵守和创新是不可分割的:从《被绞死的人》的严谨视觉效果到《雕刻鼻孔的马头》,一丝不苟的观察并不排斥笔触的精细和前所未有的杂技表演。作为一位大师,他的作品在作者清晰地选择的某些范例之间起到了铰链的作用:素描的特殊性,这是一种转瞬即逝的、精辟的干预,必须与根据范本逐步实施的绘画区分开来;文法风格的巩固,其中某些模块,如 “交叉划痕的脸”,得到了充分的认可;然后是对古董的更深入的研究领域:在最初阶段,西里亚科-德-安科纳(Ciriaco d’Ancona)的名字和他的Commentaria 是这一现象的标志性概括。

在艺术家中,佩莱格里尼指出了弗朗切斯科-迪-乔治和朱利亚诺-达-桑加洛的典范,他们都是建筑师,同时也是 “大师 ”和全能的文化人。艺术家、文学家和哲学家之间的关系日趋密切,同时也促进了一种特殊的语言,佩莱格里尼仔细研究了这种语言,敏锐地注意到批判性干预趋势的出现;与主要面向作坊和艺术活动的素描和速写收藏相比,16 世纪的笔记本面向的是历史、语言学研究和文学爱好者,他们越来越意识到保护和恢复的必要性;这是一条促进创新收藏形式的道路:这也是一条促进创新收藏形式的道路:不再仅仅是收藏宝石、钱币和其他珍品,而是收藏那些能激发人们去寻找一个人物、一个故事或一件物品及其意义的碎片。

作者完全掌握了历史批判的故事,将他的研究推向了那些通过语言媒介解决视觉语言问题的人,并在吉贝尔蒂身上发现了只用文字描述和分析图像的方法中最具代表性的声音。对评论集的关注揭示了视觉语言和口头语言之间等同甚至相互支持的特征:无论是 Taccuino 证明了敏锐的实验研究(莱昂纳多的 “小书”),还是日记的印记占了上风(杜鲁尔的旅行日记或雅各布-蓬托莫的 “我的书 ”中带有不安情绪的亲密故事)。

在第一部分中,佩莱格里尼以时间为线索,在第二部分中,他将研究重点转向了现代,以一系列短文的形式聚焦主题。其中一个例子是笔记本,它恢复了古代教学的印记,并伴随着学院的实例,从教学的角度研究视觉语言:“从工作室到技术规范论文......再到与之相关的理论论文的绽放”,或者从 Taccuino 的肋骨上,《Libro di modelli》诞生了,这个公式褪去了其著名前辈的个人印记,获得了明显的机构特征,同时也利用了雕刻的决定性支持。从斯卡摩齐到伊尼戈-琼斯,再到皮罗-利戈里奥,该书面向有文化、有要求的公众(现在包括专家),标志着该书在规模和系统布局上日益扩大。

然而,这并没有压倒艺术家笔记的传统,即手稿(后来印刷成书),在开放教学的同时,确立了与个人风格相关的合理方法。一些著名的遗物就属于这种情况,如鲁本斯的笔记本,虽然毁于大火,但幸运的是,它通过碎片和副本得以保存;还有两本笔记本与鲁本斯的学生安东-凡-戴克(Anton van Dyck)等大师的作品有关:这两本笔记本(其中一本的作者身份可疑)将讨论带回到笔记本的原始结构,也就是笔记本的便携性层面,佩莱格里尼的精炼分析深入到符号的分层和墨水的浓淡中,重建了作者不连贯的起草、似是而非的原始轮廓,以及从记忆中恢复,与吸引了艺术家的注意力并引导其离题的作品保持一定距离。

最后,佩莱格里尼介绍了约书亚-雷诺兹的多面性,他既是画家,也是艺术理论家,是 18 世纪欧洲文化最具代表性的见证人之一。雷诺兹的众多素描本都是经过复杂的保存过程才得以流传下来的,其中的新颖之处在于《艺术论述》的作者大量使用的图形解释:再现的绘画越是综合和解释性越强,雷诺兹从中得出的图解就越是有效和前所未有,这也证明了他作为评论家和论文作者的承诺。佩莱格里尼(Pellegrini)从这种将文字与图像结合在一起的实验性延伸中得出了一些最有趣的结论(空白页有时证明了文字的明确缺失):“这是艺术批评史和视觉史的一个重要时刻......”。事实上,正是视觉语言和文字语言的共存使 19 世纪鉴赏家的笔记本成为一种无与伦比的工作工具"。

佩莱格里尼在书中用大量篇幅介绍了各种类型的笔记本,在这些笔记本中,艺术家们记录了他们的经验和工作成果,与此形成鲜明对比的是,佩莱格里尼在书中还介绍了那些缺乏天赋和图像分析教育,但却通过使用具象来说明他们的文字的人:无论解决方案多么简单(潘维尼奥在 17 世纪下半叶描述的早期基督教罗马的例子值得一提),图像的支持仍被证明是有价值的,有时甚至是不可或缺的。因此,作者在阐释一个也包括科学说明的案例时,重申了 “系统地诉诸双重语言二元 ”的有效性。

18 世纪至 19 世纪期间,两位伟大的知识分子狄德罗和歌德都参与了对艺术的研究和思考,证实了当代艺术批评中所反映的二元论。前者在沙龙中的贡献主要是通过文字表达出来的,而后者则利用绘画的技巧和生动的参与:虽然歌德的绘画练习是在未装订的纸张上进行的,但佩莱格里尼敏锐地注意到了一种程序,这种程序与文字(见《意大利之旅》)相结合,反映了艺术家笔记本的原始结构,即手边的物品,其中倾注了主人的动作、停顿、思考和获取。

从《塔奎诺》到艺术史:促使佩莱格里尼在艺术创作最私密的方面(封面上的 “作坊男孩 ”坐在地上画画,单膝跪在小册子上)进行创作的真正庞大的阅读和研究综合体,其处理方式着眼于现代艺术史的开端:罗斯金精炼的视觉研究、乔瓦尼-莫雷利对绘画的实用性运用、克罗-卡瓦尔卡塞勒的 “工作室 ”中素描与文字的混合,其清晰度和有效性至今仍令人印象深刻,这些只是佩莱格里尼所探究的其中一些例子,它们往往透露出 “绘画的必然性”。最重要的是摄影和照相机的介入:这些瞬间引发了启示性的反应,只是暂时结束了《塔斯卡的记忆》所描绘的清晰路径。

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。