在翁布里亚大区,在过去的三十年里,各机构推动了一系列修复活动、恢复工作和各种方法的倡议,各种力量都参与其中,旨在研究和保护历史艺术遗产。在 15 世纪和 16 世纪之间的过渡时期,人们首先关注的是在一位杰出艺术家的个性中找到决定性答案的雕像文化的方方面面。 事实上,两个大型展览,即Perugino il divin pittore(2004 年)和Il meglio maestro d’Italia。佩鲁吉诺的时代 》(2023 年);这两个研究机会与佛罗伦萨的《韦罗基奥,莱昂纳多的大师 》(2019 年)展览相辅相成,在展览中,有一个重要部分对韦罗基奥的学生和合作者进行了简要回顾,范努奇无疑是其中之一。

2004年展览目录的介绍性文章中提到的计划强调了对一些知名或不太知名的艺术家名字的深入研究,其重构以佩鲁吉诺的新角色为中心,突出了艺术与社会之间的关系、作坊采用的工作方法与视觉语言的表达之间的关系,在这种关系中,权力的野心与信仰的要求交织在一起。这一框架以对视觉结构进行不同形式的验证和重新诠释为导向,在重建佩鲁贾的一些不朽多联画方面取得了最辉煌、最创新的成果,这些多联画是基于历史学和语言学相结合的艺术史研究的杰出典范。

今年开幕和闭幕的展览在其标题中就已经透露出将审查范围扩大到一系列开放渠道的意图,这些渠道部分出现在之前的《目录》中,并建议按时间顺序进行扩展,以取得更多成果。如此巨大的努力造就了这本气势恢宏的书卷,毫无疑问,其中蕴含着丰富的内容,但对于那些希望了解整体情况的人来说,查阅起来并不容易,而且由于书卷本身的可管理性有限以及字数较少,阅读起来也很困难。尽管如此,我认为还是有必要对这部作品进行一些不带偏见的思考,这是艰苦但积极的阅读成果,即使其中的赞同与存在问题的段落交替出现。我将只作部分论述,具体涉及我的研究领域。

对十四世纪至十五世纪期间意大利主要权力中心之间的敌对和联盟交织的事件进行了总结,并对范努奇的传记及其历史批评概况进行了仔细探讨。其中,对佩鲁吉诺及其同类作品中的彩绘建筑进行了分析,特别是对圣贝尔纳迪诺壁龛中的壁板进行了分析,通过一套详尽的插图完成了这一分析,并摆脱了我认为在过去一直是作者空谈的问题;此外,这一问题在卡片中再次出现,但收效甚微。

对范努奇职业生涯的重构,在分析中恰当地将其在翁布里亚的活动与在佛罗伦萨和罗马的活动区分开来,并提出了多方面的见解:工作坊的组织和工作方法(通过珍贵的修复记录、材料信息和展品的变化进行调查);通过佩鲁吉诺可能的协调,了解在西斯廷舞台上活跃的不同壁画团队的共存情况;某些稳定的形象结构的特殊性,例如佩鲁吉诺作品中的重要组成部分《风景》,或范努奇在不同版本中提出的被稀有箭矢刺穿的圣塞巴斯蒂安的类型。我对《风景》作为一种倾向性心理过程的结果存有疑虑,因为在我看来,其基本公式源于与高度专业的选择相关的强烈视觉体验;因此,对于这位殉教的圣人,我在阅读中发现了某些冗余:包裹着佩鲁贾迈尔斯 臀部的腰布的细腻程度与其说是精心制作的结果,不如说是对中世纪十字架及其珍贵布料的缅怀;这些图像在翁布里亚非常常见,也是虔诚的对象。

展览随后向其他方向扩展:范努奇绘画的成功,或者说是广泛而多样的 “佩鲁金主义”,对其进行了精致的历史文化综合;这一现象在艾米利亚和伦巴第、锡耶纳和那不勒斯的扩展;以及翁布里亚地区两种形象取向之间的微妙差距,即乔瓦尼-桑蒂明显保守的取向和范努奇更加稳健和原创的取向。这些延伸最终导致了对画家晚期活动的思考,尤其是他在历史层面和艺术文献领域失去共识的情况。

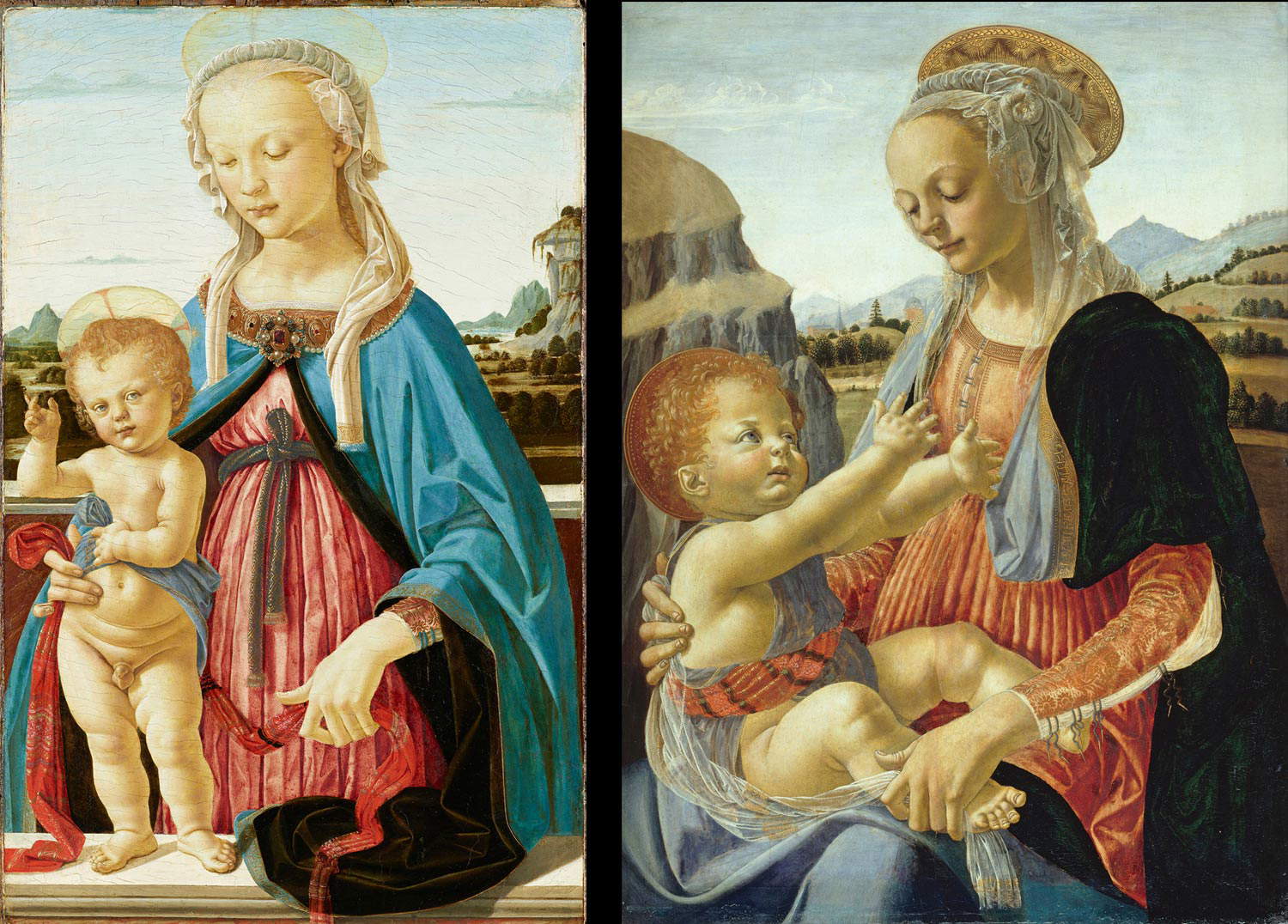

因此,这是一个广泛的计划,其结果呈现出一定的不连续性。这一点恰恰体现在所探讨问题的核心方面,即献给故事绝对主角皮耶罗-佩鲁吉诺(Pietro Perugino)的文本中,在这些文本中,暧昧的归属游戏得到了肯定。在 2004 年的展览中,在年轻的佩鲁吉诺活动的边缘,一条道路已经启动,倾向于将许多人已经勾勒出的韦罗基奥大师-管理者-企业家的轮廓形象化;在专门为安德烈亚举办的展览(2019 年)中,这条道路又被填补了一些空白,而在最近的情况下,这条道路又被抵触了。在这些可能的例子中,我想指出具有象征意义的两幅饱受折磨的柏林圣母像,这两幅画在最后一次重新命名时意外地重新组合在一起,并追溯到韦罗基奥的一幅作品(图1,2)。尽管这两幅画属于大师合作者的共同风格领域,他们在面部和手部的细节上使用了相同的图形和造型模型,但其中一幅的釉面静态(与佩鲁吉诺有关)与另一幅的鲜活生命力相比显得格外突出,后者是李普斯式的后裔,与安德烈亚工作室的另一位重要人物,即波提切利有关。换句话说,通过佩鲁吉诺,我们又回到了一个装备精良、无所不能的韦罗基奥,他习惯于熔炉的高温和金属的熔合,熟练地在他的高台上为泥土和灰泥造型,同时也在画架前长时间工作,在调色板、手绘板和画笔之间穿梭。

在韦罗基奥的学徒生涯结束后,其他归属的变化也随之出现,佩鲁吉诺及其圈子的画作经常以 “结晶光 ”的效果为参照点:尽管在同一目录中,其他文章分析了与明智且可能有利可图的合作相关的工作坊实践:一种意味着不同 “手 ”共同参与的工作方法,并建议在确定风格和归属时谨慎行事。

我再来谈谈主人公范努奇,他的另一幅作品涉及漫长而复杂的书目问题,是双重杂技的主题,即绘画作者和人物身份的变异。乌菲齐美术馆中著名的《男性肖像》就是这种情况,我们重建了它的历史(有一些空白),并仔细研究了它的绘画技巧(图 3)。不幸的是,这些数据往往是双面的,既适用于一种选择,也适用于其他选择:皮肤上 “光泽 ”的存在,这个被认为是佛兰德斯风格的组成部分,被凸显出来,而这是属于佛兰德斯绘画的一个普遍程序,但不仅仅属于佛兰德斯绘画,也属于素描,这是所有致力于白铅笔画研究的大师、佩鲁吉诺、波提切利、菲利皮诺、洛伦佐-迪-克雷迪和其他许多大师所共有的。因此,在洛伦佐-迪-克雷迪到拉斐尔这样冠冕堂皇的段落上如此轻描淡写是令人不安的,因为桑齐奥的专家们保持沉默,与贝洛西提出的从拉斐尔到佩鲁吉诺的归属转折也有距离,这显然让洛伦佐-迪-克雷迪这个名字沉默了,而且从画作的狭长中可以窥见他的风格。此外,从画作的狭长空间和小窗户,以及紧握的双手这一有力条款中,我们可以窥见洛伦佐-迪-克雷迪的风格。这是一个棘手的问题,一方面,在凡努奇的两幅确定的自画像(嘴角下垂的皱纹、稀疏而几乎没有波浪的头发、干枯的体态)之间只能看到令人满意的相貌匹配,即约 1475 年《玛吉的崇拜 》中的年轻肖像, ,以及 1496-1500 年《坎皮奥学院》中的成熟肖像(图 4-5 );另一方面,在凡努奇的一幅自画像(约 1475 年《玛吉的崇拜 》中的年轻肖像, ,以及 1496-1500 年《坎皮奥学院》中的成熟肖像(图 4-5 )之间只能看到令人满意的相貌匹配。而《西斯廷钥匙交付 图》(1482 年)中的一个旁观者的形象,其特征是明显的豚鼻和黑色卷发,只能部分地与乌菲兹肖像进行比较,因此,尽管松散的椭圆形和双下巴是不变的,但它并没有为与凡努奇的鉴定假说提供第三个决定性因素(图 6-7)。这些作品的年代,有的是确定的,有的是推定的,与不同肖像的相对年代并不一致,导致了多个疑点,因此这一系列图像有可能不是同质的,而是涉及两个不同的人;这显然存在很大的疑点。

无论如何,将《男子肖像》归属于佩鲁吉诺会带来另一个值得商榷的归属变化,即华盛顿国家美术馆收藏的《洛伦佐-迪-克雷迪自画像》的归属变化。幸运的是,目录 2023 中的卡片上印有从画板到画布运输过程中丢失的 16 世纪题词(?),该题词明确指出这幅画是 “最出色的画家 ”洛伦佐-迪-克雷迪的肖像,作于 1488 年,当时画家 32 岁零 8 个月。洛伦佐的出生日期是 1456 年,这一点在最近的档案研究中得到了无可辩驳的证实,因此,在引用题词的同时却忽视其见证是不正确的。鉴赏家的眼光能否压倒这幅光秃秃、可怜兮兮的《自画像》所附带的数据,它与我们所了解的克雷迪卑微的个性是否完全一致?乔治-瓦萨里(Giorgio Vasari)在关于洛伦佐的报道中从未出错(至少是那些可以查证的报道),他说画家本人 “画过很多肖像......他年轻时画过自己的肖像”,还描绘过佩鲁吉诺和韦罗基奥。......另一方面,洛伦佐的绘画纹理虽然精致,但仍停留在传统的学徒阶段,而最好的佩鲁吉诺(见作品中的《弗朗切斯科肖像》)的绘画纹理则唤起了 “不可捉摸 ”的形式,具有彻底的创新性。

我列举的这些作品以及其他个别作品,代表了研究中的部分缺陷,但无论如何,这些研究拓宽了 15 世纪至 16 世纪翁布里亚绘画的视野,从邦菲格利到卡波拉利,从平图里奇奥到皮尔马特奥-达梅利亚,超越了翁布里亚和 15 世纪的边界,提升了 15 世纪翁布里亚绘画的价值。在《翁布里亚与 15 世纪》一书中,我们还看到了一些鲜为人知的故事,例如佩鲁吉诺的一位设计师,他负责设计了一个用于装饰餐桌的华丽食品架,这是为佩鲁吉诺修道院长制作的银器,遗憾的是只留下了口头描述。我认为有必要指出的可疑之处,恐怕与过分相信形态匹配有关,这在《目录》中通过对细节的剪裁得到了明显的体现,采用的方法是剖开丁字裤或珠光宝气的领口,以及挤满眼眶;这是一种合理的措施,有时是有用的,甚至是必要的,但前提是不要给平面艺术家的创作天赋留下太多的余地,也不要像切法棍一样把一幅画切开,甚至切片。

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。