by Federico Giannini (Instagram: @federicogiannini1), 发布于 20/12/2016

分类:

展览回顾

/ 免责声明

发现与屠杀 "展览评论。阿尔登戈-索菲奇与佛罗伦萨的前卫艺术 "展将在乌菲齐美术馆举办,展期至2017年1月8日。

塞尚、雷诺阿、毕沙罗、图卢兹-劳特累克、卢梭、毕加索、布拉克。当然还有他,伟大的主角阿尔登戈-索菲奇(Rignano sull’Arno,1879 - Vittoria Apuana,1964)。将有史以来第一次关于 Soffici 的专题展览转变为 “从雷诺阿到毕加索:Ardengo Soffici 的岁月 ”的名称和前提条件一应俱全。但多年来经常光顾乌菲齐美术馆的人都知道,尽管如此,它仍然是科学和大众严肃性的坚实堡垒,这也是为什么策展人文森佐-法里内拉(Vincenzo Farinella)和纳迪娅-马尔乔尼(Nadia Marchioni)为展览选择了 "Scoperte e massacri "这一重要标题的原因。Ardengo Soffici e le avanguardie a Firenze(阿登戈-索菲奇与佛罗伦萨的先锋派)暗指索菲奇的主要作品之一(Scoperte e massacriappunto,1919 年出版的文章集),但结果却是一部值得称赞的小杰作。

不过,有一点必须立即明确:对施密特管理能力的真正考验还在后面,因为就今年的展览而言,我们所讨论的仍然是现任馆长可能还在为 2015 年的竞赛编写提交给文化部的教学大纲时所构思的行动。然而,现任馆长的直觉告诉他,“艺术年 ”这一古老的概念不会有太大的改变,它将乌菲齐美术馆和相关博物馆(现代艺术馆、帕拉蒂纳美术馆)的各种展览置于一个共同的背景下。就目前而言,这样的选择是有价值的:当然,老管理者的手依然存在,即使只是在 "发现 “和 ”屠杀 "展厅里徘徊,也能感受到这一点。展览创作者之一安东尼奥-纳塔利(Antonio Natali)的印记非常明显(从展板描述的词汇选择上就可以看出来):因此,我们必须拭目以待,看看 “100%施密特 ”展览会是什么样子,也要考虑到前任馆长已经退休的事实,但愿他的遗产不会有太大的改变。在此期间,我们可以欣赏这场关于阿尔登戈-索菲奇(Ardengo Soffici)的精彩展览,它展示了文森佐-法里内拉(Vincenzo Farinella)展览(如 2011 年在曼图亚(Mantua)举办的维尔吉利奥(Virgilio)展览或 2014 年在特伦托(Trento)举办的多索-多西(Dosso Dossi)展览)典型的线性切割,在传播方面异常有效。关于阿尔登戈-索菲奇的展览既被冷落和低估,又很完整,甚至很有趣,当然也很令人惊讶,充满了意想不到的珍珠,在科学上无可挑剔。

|

| 展览的介绍展板 |

|

| 展厅之一 |

|

| 莱昂纳多-比斯托尔菲,《死亡新娘》(1895 年;石膏,275 x 100 厘米;蒙费拉托卡萨莱,吉普索特克市立博物馆) |

本次展览所展示的阿尔登戈-索菲奇并不是那个

深信不疑的法西斯政权支持者,从 20 世纪 20 年代起,他就严格限制自己的活动范围,对最前沿的艺术闭门造车,其余下的 40 年生活至今仍被大多数人所忽视。他是年轻的阿登戈-索菲奇(Ardengo Soffici),20 世纪初在巴黎为时尚杂志画插图的

波希米亚人,对

印象派、纳比派和塞尚着迷;他是组织

意大利首次印象派展览的 评论家;他是让意大利人发现毕加索和立体派的细心观察者、他是一位

论战家,能够无条件地赞美

卢梭,也能用暴力粉碎

弗朗茨-冯-斯图克、泰勒马科-西格诺里尼、朱利奥-阿里斯蒂德-萨尔托利奥和其他许多艺术家的作品,这些作品被

无情地摧毁,而他的批评往往近乎侮辱。发现与屠杀,的确如此。前卫艺术被发现并带到了意大利,而艺术家们却被鄙视、惨遭屠杀,几乎被诋毁,这往往是因为阿登戈-索菲奇认为他们是

虚假的、建构的、没有感情的。

展览的开场是一个十几岁的阿尔登戈-索菲奇,他还不到十八岁,却在 1896 年参观了佛罗伦萨的 "艺术和园艺展览"(Esposizione dell’Arte e dei Fiori),这是一个盛大的国际艺术(和园艺:是的,在当时有时也会这样)展览,年轻的索菲奇第一次有机会接触到意大利和法国的最新艺术。他被莱昂-博纳特(Léon Bonnat)的一幅肖像所震撼,这幅肖像的主人公是作家欧内斯特-勒南(Ernest Renan)(胖乎乎的,丑陋的,一双被忽视的手粗鲁地放在大腿上,但却抓拍得非常自然),他被莱昂纳多-比斯托尔菲(Leonardo Bistolfi)的雕塑所吸引,在展览中,他看到了《死亡新娘》和一位作家,在索菲奇的职业生涯中,这样的情况并不少见,这位作家先是被 “发现”,然后又被 “屠杀”(在索菲奇的职业生涯中,这样的情况并不少见)。但最让他如雷贯耳的是乔瓦尼-塞甘蒂尼的作品(展出了《生命天使》等令人回味的作品),他的画作让他想起了 “法国人米勒的风格和诗意的地理学方式”,米勒是他最喜欢的画家。

|

| 莱昂-博纳特,《欧内斯特-勒南肖像》(1892 年;布面油画,110 x 95 厘米;特雷吉耶,欧内斯特-勒南的出生之家) |

|

| 乔瓦尼-塞甘蒂尼,《生命天使》(1894-1895 年;纸面油画和水粉画,59.5 x 48 厘米;布达佩斯,Szépmuvészeti Múzeum) |

阿登戈-索菲奇在 1900 年至 1907 年间曾在巴黎逗留过一段时间。在巴黎,索菲奇发现了保罗-塞尚、莫里斯-丹尼斯和皮埃尔-普维斯-德-沙万内,他们成为他艺术创作的第一批参照物:展览的第三个展厅展出了两幅作品,如 Puvis de Chavannes 的Les jeunes filles et la mort、索菲奇认为他是 “一位强大的天才,填补了我们时代令人作呕的空白,并与塞甘蒂尼和伯克林组成了地中海绘画艺术最伟大牧师的光辉三人组,为高雅的精神带来了如此丰富的完美享受”,以及莫里斯-德尼的《以马忤斯的朝圣者》,这两幅作品显然与前一个展厅中阿尔登戈-索菲奇的作品(展览中的主要作品之一)《1905 年的浴室》有关:这幅大画布是为龙采格诺大饭店(Grand Hotel delle Terme diRoncegno)创作的系列作品中唯一现存的画板,是普维斯-德-沙凡内斯(Puvis de Chavannes)对形式的严格简化和丹尼斯本人在 1890 年提出的 “平面上覆盖着按特定顺序排列的色彩,给人以视觉享受 ”的美学的有力综合,这种美学催生了一种简洁的线性绘画,其丰富的形式和纯净的色彩为随后几年的法国艺术研究铺平了道路。索菲奇 “三人组 ”的第三位成员阿诺德-伯克林(Arnold Böcklin)也出现在展览中,尽管他的作品比塞甘提尼、丹尼斯和普维斯-德-沙万内(Puvis de Chavannes)的作品要低调得多,但他的自画像与阿尔登戈-索菲奇(Ardengo Soffici)的同类作品形成了对话。此外,值得注意的是,在 “非常年轻的索菲奇 ”这个圈子的最后,还有一幅他母亲的朴素肖像、艺术家为了在巴黎谋生而为法国杂志创作的插图,以及放在佩莱格里尼-迪-丹尼斯对面墙上的一些研究风景、动物和各种主题的水彩画。

|

| 皮埃尔-普维斯-德-沙万内,《少女与死亡》(1872 年;布面油画,146.4 x 117.2 厘米;马萨诸塞州威廉斯敦,斯特林和弗朗辛-克拉克艺术学院) |

|

| 莫里斯-丹尼斯,《以马忤斯的朝圣者》(1895 年;布面油画,177 x 278 厘米;圣日耳曼昂莱,莫里斯-丹尼斯省立博物馆) |

|

| 阿尔登戈-索菲奇,《浴池》(1905 年;布面油画,199 x 400 厘米;私人收藏) |

|

| Ardengo Soffici 的自画像(1907 年;纸面水彩画,41.5 x 30.5 厘米;佛罗伦萨,Adriana Galletti Soffici 美术馆)与 Arnold Böcklin 的自画像(约 1893-1895 年;布面油画,40 x 54 厘米;佛罗伦萨,乌菲兹美术馆)的对比图 |

|

| 挂有阿尔登戈-索菲奇研究作品的墙壁 |

|

| Ardengo Soffici,《浴池》(1905 年;布面油画,199 x 400 厘米;私人收藏) |

在展览的第一部分和接下来的部分之间有一个明显的断裂,甚至是物理上的断裂,因为在 Soffici 发现塞尚的那一刻,他的艺术就发生了翻天覆地的变化。然而,索菲奇对知识分子塞尚并不感兴趣,他是 20 世纪所有艺术的奠基人,几乎为所有前卫艺术奠定了不可或缺的基础。这位年轻的佛罗伦萨评论家和画家感兴趣的是亲切的塞尚,他能够抓住主题的本质,他的作品令人钦佩地综合了索菲奇以原始主义为基调重新解读的深刻感性:“今天的原始主义本身就积累了许多世纪的经验,对于那些懂得如何把握这种特性的人来说,不难从他(即塞尚)身上看到现代的最高表现形式”。塞尚是现代的,因为他能够在自己的艺术中吸收延续了几个世纪甚至上千年的传统。索菲奇是意大利第一位谈论这位法国艺术家的人,而展览的一个重要环节正是将塞尚的一些作品(一幅普罗旺斯风景画、一组大浴盆、一个杯子和一盘樱桃的静物画)与阿登戈-索菲奇的一系列画作(包括一幅萨维尼翁风景画)进行比较、这幅画在形式上接近塞尚,在主题选择上也接近塞尚,因为塞尚的作品中也有 "纸牌游戏 者"(如果能在展览中展出这幅画的样本,那将是一场真正的创举)。索菲奇的目标是在偶然的日常场景中(如一群老人围在桌边打牌)进行艺术创作,从而激发他创作出真正的、发自内心的作品:这一点与塞尚如出一辙,这也是为什么二者之间有如此强烈的亲和力。

|

| 保罗-塞尚,《普罗旺斯风景》(1900-1904 年;白纸铅笔和水彩画,45 x 60.3 厘米;特拉韦塞托洛,马格尼-罗卡基金会) |

|

| 保罗-塞尚,《樱桃静物》(1900-1904 年;白纸上的铅笔和水彩画,38 x 49 厘米;Traversetolo,马格尼-罗卡基金会) |

|

| Ardengo Soffici,《玩牌者》(1909 年;纸板油画,49.5 x 70 厘米;维亚雷焦,美丽艺术协会) |

寻找真诚的艺术不可避免地要经过索菲奇最大胆的发现之一,那就是所谓的天真艺术家,特别是亨利-卢梭,这位著名的多加尼埃人与索菲奇也有过友好关系,他向卢梭索要一些艺术作品,不仅是因为这些作品,从各方面来看,都是有趣的对象,而且也是为了抓住它们的本质:如果说卢梭在展览中的表现略显贫乏(两幅小画,一幅是侍者,一幅是剧院里的女人),那么索菲奇的《卢梭静物画》则意义非凡。索菲奇在 1910 年 9 月的《声音》(La Voce)杂志上发表了一篇著名的文章,他写道:“那些聪明人都说愚蠢的绘画[......]”,或者说,“......................”。......]“,更确切地说,是 ”天真、坦率、纯洁 “的绘画,”纯朴的人、精神贫乏的人、从未见过教授胡子的人 “的绘画。这些画家是 ”画家、砖瓦匠、男孩、清漆匠、半疯癫的牧羊人和流浪者",比如"Fuffa",一个来自 Poggio a Caiano 的身份不明的牧羊人,他一边看羊一边画画(展览中有几幅他的素描),或者像Arturo Pezzella、他是一位工匠,专门制作非常简单的商店招牌,例如为西瓜制造商绘制的招牌,索菲奇很乐意为之献上 “安德烈亚-德尔-萨尔托的《哈皮斯圣母》、穆里略的《圣母升天》,以及弗拉-巴托洛梅奥的所有作品”:简而言之,对于这位托斯卡纳画家兼评论家来说,一幅平庸但真实的画作,一幅灵魂的独有结晶,比一幅著名但古典主义到近乎虔诚的祭坛画更有价值。

|

| 阿尔登戈-索菲奇,《卢梭之后的自然》(1939 年;布面油画,38 x 46 厘米;私人收藏) |

|

| 阿图罗-佩泽拉,西瓜种植者的标志,细节(1908 年;布面油画,109 x 78.5 厘米;佛罗伦萨,私人收藏) |

这么多的发现必须以某种方式传播给意大利公众:1910年春天,索菲奇竭尽全力在佛罗伦萨举办了意大利第一次印象派画展。纪念这次展览的两个小房间值得称赞:在这两个房间里,一边是绘画,一边是雕塑。第一个展厅里有塞尚的风景画、图卢兹-劳特累克的《海滨漫步》、卡米耶-毕沙罗的《走近暴风雨》这颗明珠,这是impressionismo-francese-prima-volta-in-italia-1878.php' target='_blank'>在意大利看到的第一幅印象派作品,在 1878 年的当时几乎受到了一致的蔑视,还有雷诺阿的一幅精彩的《儿童肖像》(他的儿子皮埃尔的肖像),这幅画充分证明了为什么他可能是索菲奇最喜欢的印象派画家:因为尽管他的画本质上是一个 “谦逊的大理石装饰工匠 ”的作品,但在他 “青春和春天般的 ”意象中,我们可以发现 “同样的快乐,那就是给最真实的细节以巨大而宽广的印记,这就是艺术作品的最终原创性,它不是短暂的,而是在时间中不可改变的”。

第二展厅则展出了梅达尔多-罗索(Medardo Rosso)的部分作品:这位都灵艺术家的17件雕塑作品于1910年在佛罗伦萨展出。这位来自都灵的艺术家虽然在巴黎取得了一定的成功,但在意大利却几乎默默无闻,索菲奇的这一系列作品首次将他完整地介绍给了意大利公众,其中的《Ecce puer》(实际上是英国儿童阿尔弗雷德-蒙德的肖像)“以其宏伟的特点无限超越了肖像画的条件、这幅作品 ”以其宏伟的特点无限超越了肖像画所受的条件,成为人类的象征性代表,而不考虑种族、性别和年龄的偶然性")和《波尔蒂尼亚》(Portinaia)代表了印象派雕塑的最高峰之一,是罗索艺术(以及整个印象派雕塑)中人物形象开始与环境融合的首例作品之一。

|

| 保罗-塞尚,Campagnes de Bellevue(风景)(1885-1887 年;布面油画,36.2 x 50.2 厘米;华盛顿特区,菲利普斯收藏馆) |

|

| 卡米耶-毕沙罗,《风景-暴风雨将至》(1878 年;佛罗伦萨,皮蒂宫现代艺术馆) |

|

| 皮埃尔-奥古斯特-雷诺阿,《儿童肖像》(1885 年;布面油画,42 x 35 厘米;都灵,GAM) |

|

| 梅达尔多-罗索,Ecce Puer(约 1908 年,根据 1906 年的模型制作;青铜,45 x 34 x 24 厘米;威尼斯,Ca’ Pesaro 国际现代艺术馆) |

除了 “发现”,“屠杀 ”显然还在继续,甚至可能变得更加激烈,尤其是在 1910 年威尼斯双年展上,索菲奇无情地碾压了朱利奥-阿里斯蒂德-萨托里奥(Giulio Aristide Sartorio)等艺术家(根据评论家的说法,他提出了一个 “贫民窟的房间”,里面有 “裸体或蒙面的躯体,同样的癫狂姿态,同样的面无表情,同样缺乏绘画、风格、诗意和生命”):我们在展览中的一幅《卡里阿蒂德》中看到了这样的例子)和弗朗茨-冯-斯图克(他的画是 “偷来的”,欺骗性极强,“极其危险和有害”),而是选择了古斯塔夫-库尔贝,双年展在那一年专门为他举办了一次回顾展:库尔贝的优点在于,他的艺术剔除了古典主义的残余,明白了 “只要带着情感去看,用想象力去描绘,碰巧出现的第一片大地或天空就是好的”。因此,毗邻的房间与这一论述有关:莫里斯-巴雷(Maurice Barrès)在此期间出版了一本专门介绍埃尔-格列柯(El Greco)的专著,这是对这位伟大的希腊艺术家的诗学进行反思的机会,在佛罗伦萨的展览中,埃尔-格列柯被放在拉斐尔著名的《以西结的幻象》旁边。索菲奇敌视一切理想主义,他认为埃尔-格列柯是艺术史上最伟大的艺术家之一,因为他没有被 “已经令意大利窒息的章鱼”(即文艺复兴时期和古典古代伟大艺术家的崇拜)所征服,因此,他能够避免 “失去自己原始而真实的气质,加入米开朗基罗的《西庇阿》[......]和拉斐尔的《以西结的幻象》[......]的大批崇拜者行列”。......]以及拉斐尔光荣而侮辱性的古典主义和天主教"。

|

| Franz von Stuck,《美杜莎》(1908 年;油画,72 x 83 厘米;威尼斯,Ca’ Pesaro 国际现代艺术画廊) |

|

| 古斯塔夫-库尔贝,《Le Grand Pont》(1864 年;布面油画,97 x 130;康涅狄格州纽黑文,耶鲁大学艺术画廊) |

|

| 埃尔-格列柯,《圣徒福音书作者约翰和弗朗西斯》(约 1600 年;布面油画,110 x 86 厘米;佛罗伦萨,乌菲兹美术馆) |

|

| 拉斐尔,《以西结的异象》(约 1518 年;青铜,40.7 x 29.5 厘米;佛罗伦萨,皮蒂宫,帕拉丁画廊) |

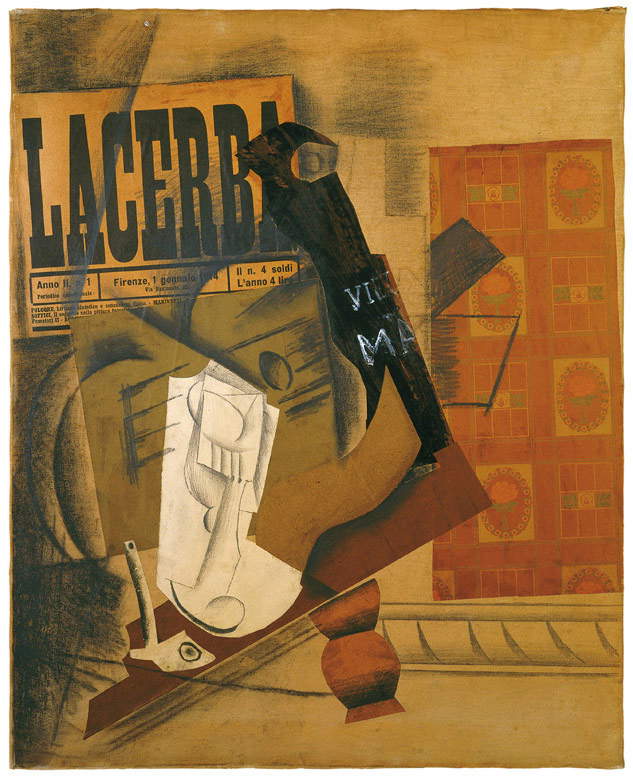

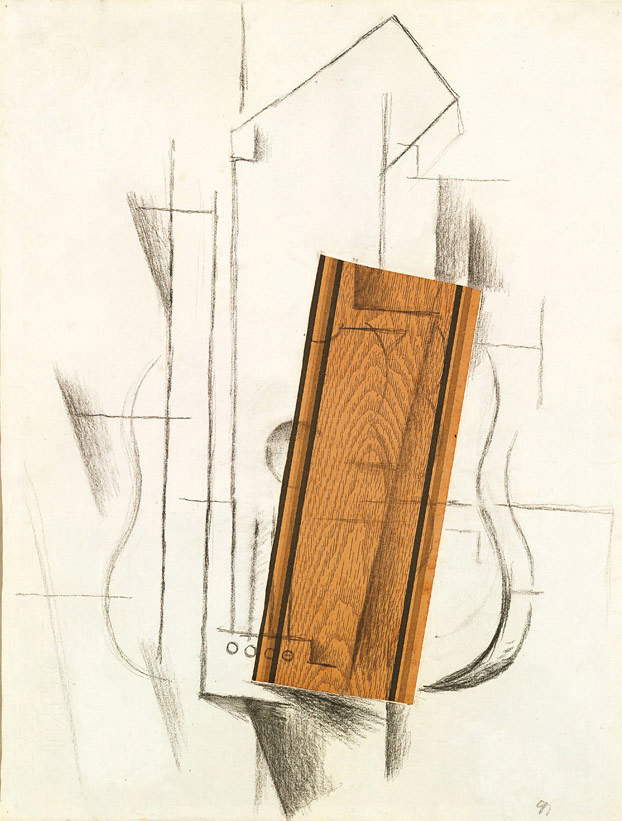

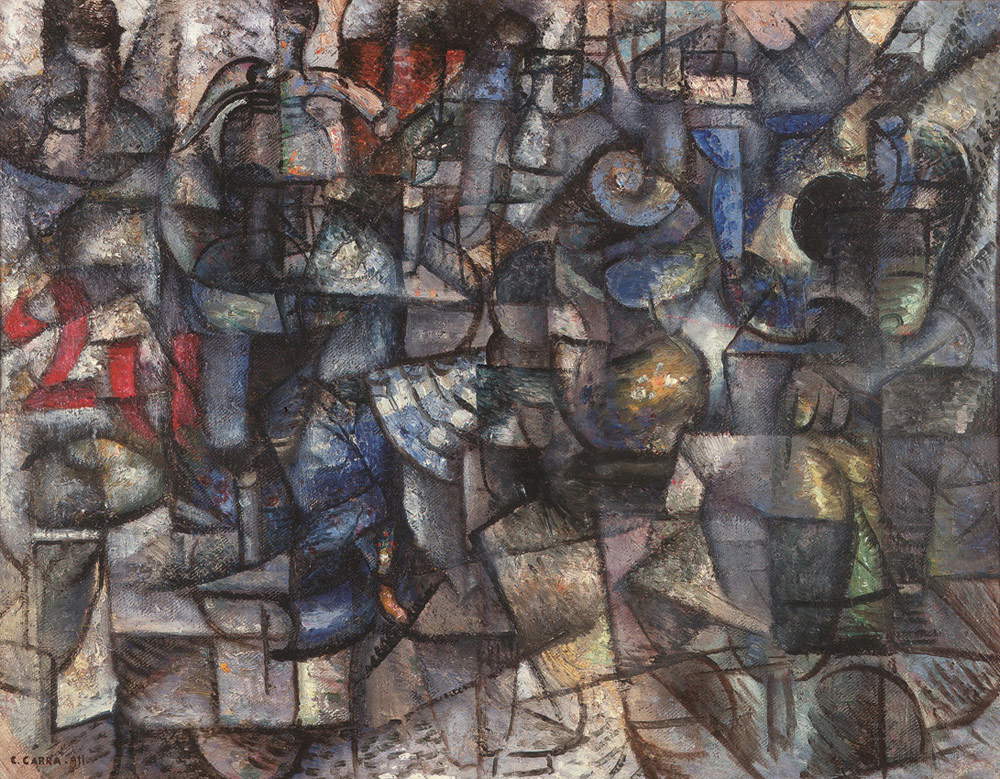

紧随其后的是索菲奇的新发现,也是他最后的重大发现:立体主义,展览中展出了布拉克和毕加索的多幅作品。索菲奇尤其成为西班牙画家的好朋友,而毕加索为了报答他的敬意,在他的一幅属于合成立体主义阶段的作品中,插入了索菲奇于 1913 年与毕生好友乔瓦尼-帕皮尼(Giovanni Papini)共同创办的杂志《Lacerba》的标题(该作品在展览中展出)。如果说他对毕加索及其同事的钦佩是明确而平和的,那么他与未来派的关系则更为艰难,起初索菲奇在他最著名的评论文章--为博乔尼展览撰写的评论文章--中对未来派大加挞伐、卡尔拉和鲁索罗 1911 年在米兰举办的展览(“无良的捣乱分子愚蠢而懒惰地胡言乱语,他们用美国最畸形的猪一样的眼睛,浑浑噩噩、毫无诗意地看待世界,想让人相信他们看到了世界的绽放和燃烧、他们相信,美术学院的管理员们在一幅画上疯狂地涂抹色彩,或者从广场上撤下分裂主义的棉絮,这种死气沉沉的塞冈提尼式错误,都能让他们的游戏在蠢蠢欲动的人群眼中获得成功”),这也吸引了三位艺术家在佛罗伦萨组织的一次惩罚性考察,在Caffè delle Giubbe Rosse引发了一场斗殴,随后他开始与他们交往,并将未来主义元素融入到自己的艺术中。因此,索菲奇成为了一位立体未来主义画家,在他的画作中(例如展览中的《秋景合成》,可与卡洛-卡拉(Carlo Carrà)的《物体的节奏》相媲美),分析性的立体主义知性从未被典型的未来主义运动感完全淹没。展览的另一个(可能是最后一个)亮点是对这些经验的令人钦佩的综合:完美再现了 马尼奇尼厅(Sala dei Manichini)的装饰,马尼奇尼厅是乔瓦尼-帕皮尼(Giovanni Papini)在布尔奇亚诺(Bulciano,托斯卡纳与罗马涅交界处的一个村庄)的房子里的一个房间,索菲奇(Soffici)曾用狂热的裸体舞蹈对其进行装饰,将原始主义、分解主义和未来主义的活力融为一体。这是这位评论家所有经历的总结,也是他 “发现 ”并向公众介绍的所有艺术家的总结。

|

| 巴勃罗-毕加索,烟斗、玻璃杯、Vieux Marc 瓶和 “Lacerba”(1914 年;帆布拼贴纸、木炭、印度墨水、印刷墨水、石墨和水粉,73.2 x 59.4 厘米;威尼斯,佩吉-古根海姆收藏馆) |

|

| 乔治-布拉克,《带吉他的静物》(1912 年;纸上木炭和拼贴画,62.1 x 48.2 厘米;米兰,新月博物馆,贾克收藏馆) |

|

| Carlo Carrà,《物体的节奏》(1911 年;布面油画,53 x 67 厘米;米兰,布瑞拉收藏馆) |

|

| Ardengo Soffici,《秋景合成》(1912-1913 年;布面油画,45.5 x 43 厘米;普拉托,Farsetti Arte) |

|

| Ardengo Soffici,《Bulciano 的 Casa Papini 的 Stanza dei Manichini 系列中的两幅画》(1914 年;墙面蛋彩画,分离后转印到画板上;佛罗伦萨,私人收藏) |

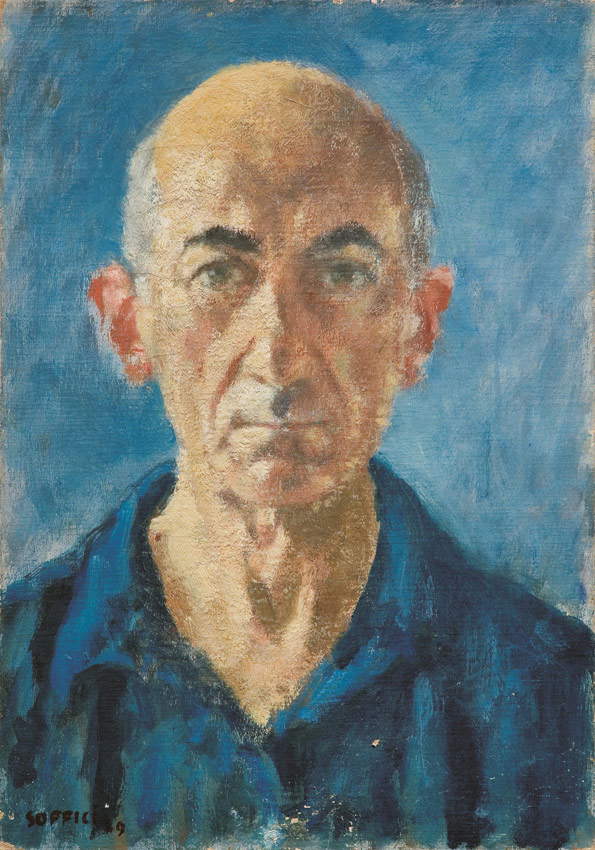

展览的最后两个展厅,也是整个行程中最令人疲惫的两个展厅,在经历了某种重要的虚空跳跃之后(它们与立体主义展厅之间隔着一条狭长的黑色走廊),关闭了最有趣的阿尔登戈-索菲奇展厅的大门。在第一次世界大战前夕,这位画家兼评论家成为了一名热心的干涉主义者,在意大利参战后,他作为志愿者奔赴前线,暂停了所有与艺术有关的活动(除了创办一份讽刺性的战壕报纸《La Ghirba》、La Ghirba》,为此他得到了卡拉和年轻的乔治-德-基里科(Giorgio De Chirico)的合作,这是他最后的 “发现”,如果我们将他职业生涯后期的某些直觉排除在外的话,乌菲兹展览无论如何都没有涵盖这些直觉:在他的绘画中,有些作品完全没有前卫的色彩,这不仅是他的批评,也是他艺术的特点。除了展示继承人捐赠给乌菲齐美术馆的自画像之外,展览的最后一个亮点是将索菲奇在 Poggio a Caiano 创作的风景画与奥托内-罗萨伊(Ottone Rosai)创作的另一幅相同的风景画进行了对比,这不仅向我们展示了索菲奇重新恢复秩序和稳定的愿望,而且还向我们展示了这位艺术家是如何开始被视为典范的。

|

| Ardengo Soffici,《苹果和酒杯》(1919 年;油画,42 x 33 厘米;维亚雷焦,美丽艺术协会) |

|

| Ardengo Soffici,自画像(1949 年;纸板油画,50 x 35 厘米;佛罗伦萨,乌菲齐美术馆,雕像和绘画长廊) |

离开展览时,人们会觉得自己参观了本年度最有趣的活动之一。展览中没有空洞的玩笑:如果我们真的想严谨一些,我们只需指出最后两个展厅,它们的参与度与前面所有展厅的参与度不相上下,对一些缺席的展厅表示遗憾(没有充分提及索菲奇在马奇奥利(Macchiaioli)门下接受的培训,但无论如何这并不重要)、但无论如何,这对展览的基本论述并不重要,而且,如上所述,卢梭的画作也不见了),或许还有一种难以吸引不熟悉此类展览的观众的传播方式(当索菲奇被定义为 “废品 ”时,这种传播方式就变得令人遗憾了:施密特(Schmidt)在开幕式间隙接受采访时使用了这个词,考虑到它近年来的政治含义,这个词本可以避免使用)。展览似乎在努力吸引 “乌菲齐的公众”,但也必须指出,观众一旦被吸引和 “俘虏”,就会全身心地投入其中,这也是因为策展人的巨大功劳,让我们通常认为是专家的主题变得通俗易懂。总之,我们的评价是肯定的:这无疑是一个复杂但同时又清晰的展览,它并不局限于重构阿尔登戈-索菲奇这一单一人物的特征(这是专题展览经常会犯的错误),而是非常精确地重构了参考背景,在某些段落甚至取代了主人公的位置(例如在开头:但也不可能不是这样)。展览的另一个优点是,通过沿着评论家和画家这两条轨道前进,重新构建了阿尔登戈-索菲奇的鲜明个性。将 20 世纪初最重要的人物之一的这两个方面协调起来,是一项远未预料到的工作。最后,关于目录的一点说明:除了(非常丰富的)条目和说明之外,我们只有一篇导言和几篇论文,一篇是关于《发现》的,另一篇是关于《屠杀》的,分别由 Nadia Marchiori 和 Vincenzo Farinella 署名,有点像阿尔登戈-索菲奇批评作品的 “选集”。这两本书更像是 “选集”,面向的是公众而非专业人士:也许这是个好主意。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。

我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。

您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。