今年秋天,想要亲眼目睹贝尔蒂-莫里索作品的人们不得不在相隔几小时车程的两个展馆之间奔波:都灵的 GAM 和热那亚的公爵宫(Palazzo Ducale)将举办两场独立的展览,向公众展示这位印象派画家中最细腻的一位的作品。在意大利,从未为她举办过专门的展览,而在法国,贝尔特-莫里索虽然不如莫奈、德加或雷诺阿那么出名,却经常被放在放大镜下观察。我们能否想象,在阿尔卑斯山的这一边,会有这样一个展览,将所有可以收集到的东西汇集在一起,在借阅者面前占据更有利的位置,将贝尔蒂-莫里索的作品置于其完整的背景之下,或许还能将近年来有关她的所有作品汇集在一起?我们不得而知,但这肯定比举办两个互不关联的展览要好。当然,有人会说,贝尔特-莫里索这位意大利公众知之甚少的艺术家需要一个更受欢迎的场合来介绍给我们:在我们这里,也许我们很少有兴趣探究莫里索与 18 世纪艺术之间的联系,很少有兴趣了解 18 世纪对她的影响在多大程度上延伸到了她身上。在她职业生涯的关键时刻(1874 年与爱德华的弟弟欧仁-马奈结婚后在英国度蜜月),她受英国绘画影响的程度有多大?因此,在两个不同的城市同时举办两个展览,与其说是一个机会,不如说是一个问题:展览中不乏重叠之处,一个展览中很可能出现的作品在另一个展览中缺席,反之亦然,还有一些附录似乎更像是填充物,而不是为了深入探讨而进行的深入探讨,等等。

这两个展览的共同点是,贝 尔特-莫里索是印象派事件中的核心人物,她的同时代人对这一概念有很好的理解,但几十年来,这一概念已被遗忘,这与其说是由于蒙昧主义,不如说是由于无法找到关于她的更清晰的描述。与其说是因为对一位女性的蒙昧主义,不如说是因为她非常个人化的故事,例如,与另一位重要的印象派画家古斯塔夫-凯勒博特(Gustave Caillebotte)的故事非常相似,但与莫奈、德加和雷诺阿相比,凯勒博特并不为大众所熟知。莫里索和凯勒博特既受人仰慕,又隐居山林,这就是他们的境遇。两人都经常参加印象派的画展(在 1874 至 1886 年间举办的八次印象派画展中,莫里索只缺席了一次),尽管与其他印象派画家关系密切,但两人都过着隐居的生活,两人都家境殷实,因此不需要以绘画为生,这也是他们去世后大部分作品留在家中的原因。正因如此,即使在法国,贝 尔特-莫里索的作品在公共博物馆中保存下来的也不多,至少与她的同事们的作品数量相 比是如此:这是她相对较差的评论财富的第一块砖头(当然不是绝对的,而是相对于其他 更著名的印象派画家而言)。她害羞的天性可能对她没有任何帮助:“至于她的个性,众所周知,她是最矜持、最保守的人之一;天性鲜明;容易、危险地沉默寡言;不知不觉地对任何接近她的人施加一种莫名的距离感,而不像当时伟大的艺术家之一”。贝尔特-莫里索的好友保罗-瓦莱里在画家去世后立即写道。

翻阅他和另一位诗人、贝尔特-莫里索的挚友斯特凡-马拉美(Stéphane Mallarmé)的书页,就能领略到这位优雅矜持的女孩作品中洋溢着的所有温柔和细腻,认识她的人可能会觉得她很遥远,但这并不是因为她不在,而是因为她’过度存在而遥远’,瓦雷里写道。在她的眼中,世界闪耀着抽象而明亮的纯净,她试图用画作再现这种纯净。她试图用自己的画作表现一个午后在花园里、在海滩上漫步、一个小女孩玩耍时的轻盈和不可言喻的优雅。要捕捉这种纯粹、这种抽象,就意味着要完全置身于这种抽象之中,意味着要培养一种令人愉悦、细腻、精致的场合迷恋,意味着要因此在人们眼中显得遥远。我每天都在祈祷,希望上帝能让我像个孩子,也就是说,让我像个孩子一样,不带任何成见地去观察和表现大自然",贝尔蒂-莫里索的师父卡米耶-柯罗如是说。她的画作轻盈活泼,这并不是女性特质的问题(如果说贝 尔特-莫里索的女性特质体现在氛围中,而非技术元素中):甚至莫奈也知道如何做到轻盈,有时甚至比莫里索还要轻盈。如果说,轻盈是莫里索对被视为短暂的现实全情投入的表现,那么,正如人们经常指出的那样,轻盈也反映了他对 18 世纪艺术的深入了解:贝尔特-莫里索的细腻与弗拉戈纳尔的细腻相差无几。他是谁?

百无聊赖的资产阶级妇女将绘画作为一种迷人的女性消遣,这种刻板印象与贝尔蒂-莫里索对自己的认识相去甚远。同样远离现实的,还有马奈笔下的模特,不知何时,出于某种原因,她决定换到画架的另一侧。就这样,没有任何明显的原因。如果贝尔蒂-莫里索有能力,她本可以上艺术学校,但直到 1897 年,艺术学校仍只对男性开放:她的姐姐埃德玛开始和她一起学习绘画,但十多年后,埃德玛在 1869 年结婚时完全放弃了绘画(贝尔特看到姐姐的婚姻状况后,在一段时间内一直对婚姻持排斥态度)。而贝尔蒂则在 1855 年上了第一堂私人绘画课(她和妹妹的第一位老师是六十多岁的杰弗里-阿尔方斯-乔卡纳(Geoffroy-Alphonse Chocarne):她母亲让她们在乔卡纳的学校学习绘画,因为她想让她们学会一些基本的绘画技巧,以便在她父亲生日时送给他一些画作),并一直画到生命的最后一刻。她的第二位老师约瑟夫-吉夏尔(Joseph Guichard)最先发现了她的绘画天赋。贝尔蒂-莫里索还未满 18 岁时,就已经能熟练地临摹大师的作品了(在热那亚的展览上展出了一幅她临摹维罗内塞《髑髅地 》的作品,由私人收藏,是贝尔蒂-莫里索存世的为数不多的早期作品之一:是她自己在 20 世纪 60 年代毁掉了她的大部分作品,在总督府的展览中可以看到她的一小部分珍贵作品)。1860 年后,贝 尔特开始跟随柯罗学习风景画(热那亚也展出了一幅柯罗临摹的风景画)。通常,贝尔蒂-莫里索是一位中世纪画家,当她已经是一位训练有素、稳重、成熟、独立的艺术家时,人们才会知道她:在都灵的展览中,公众可以看到这位法国艺术家的两幅杰作《拿扇子的女人 》和《欧仁-马奈在怀特岛》,这两幅作品被放在两个不同的展厅中,相距甚远。这两个展览主要以主题为基础,这种选择有助于活跃参观气氛,但同时也会掩盖与形式研究相关的内容,而这些内容或许本应得到更多重视(稍后我们将了解原因)。此外,贝 尔特-莫里索在当时已经开始销售自己的作品:1873 年,她通过保罗-杜兰德-鲁埃尔的 画廊开始在市场上销售自己的作品。就在这一年的年底,她决定与其他印象派画家一起参加该画派的首次展览,即 1874 年的画展,这次重要的画展现在正值 150 周年纪念(在法国,为了纪念这一周年,奥赛博物馆举办了近年来最有趣的展览之一)。贝 尔特-莫里索在 1874 年画展上展出的十幅画作中没有一幅出现在意大利的两次展览中,但在热那亚可以看到一幅《莫勒库尔的丁香花》,其风格和主题与艺术家在纳达尔工作室展出的作品相似。贝尔蒂-莫里索在这一时期的主要关注点是在日常生活中、在开阔的空间、在自然环境中描绘人物形象,可能是按照她的大师柯罗的教导进行的空中拍摄:事实上,艺术史学家丹尼斯-鲁阿特(Denis Rouart)曾猜测,是贝尔特-莫里索说服了他的朋友爱德华-马奈在户外作画(尽管马奈后来无论如何都更喜欢在舒适的画室中创作,但这并不意味着他不想尝试在户外进行新的绘画:保存在佛蒙特州的马奈 1870 年作品《花园》(Le Jardin)是了解二人艺术关系的第一幅关键画作,但热那亚和都灵的展览只涉及到这一主题)。

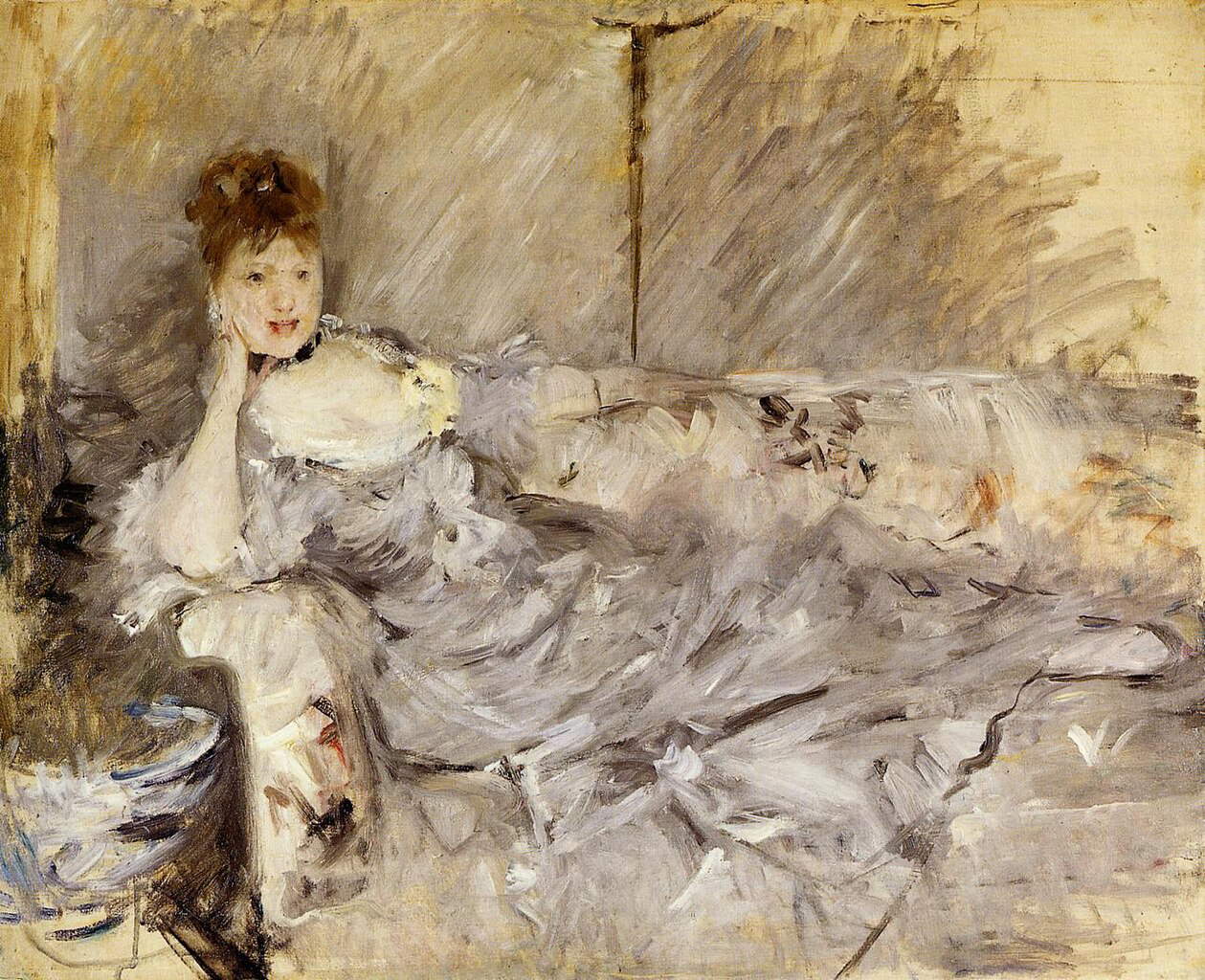

这两个展览的主要缺点是(在各自的介绍之后,展览并行进行:在热那亚,展览的一个部分专门介绍贝尔蒂的女儿朱莉,她的许多肖像画都以朱莉为主角,都灵展览的家庭肖像画 部分就是对朱莉的肖像画的回应;在热那亚,展览的另一个部分是关于肖像画的令人回味的章节,标题为 “印象派的化身”(L’ embodiment of Impressionism)。印象派的化身,GAM 展览中的女性肖像 部分与之相对应,尽管规模较小)在于,由于与其他艺术家的比较已经减少到最低限度(在都灵,最有趣的比较,如我们将看到的,是她的肖像画 。在都灵,最有趣的对比是马奈的作品,而在热那亚,有莫奈的杰作《波迪格拉的别墅》,可以追溯到他在利古里亚逗留的时期),因此,除了主题的选择之外,很难把握与其他印象派画家的共同点,反之,也很难把握与其他印象派画家的不同点(并不是说印象派画家与同一时期的艺术家不一样)。题材的选择(并不是说其他印象派画家不屑于描绘日常生活中的亲密场景,但在贝尔蒂-莫里索的画作中,这些场景却很普遍),这两个展览提供了充分的样本。诚然,继保罗-瓦莱里(Paul Valéry)之后,人们可能会说,"总体而言,她的作品就像一本女人的日记,色彩和素描是其表现媒介 “。贝 尔特-莫里索艺术中最重要的独特元素并不在于她举止的女性化,这种女性化当然是存在的、可感知的、无可辩驳的:她的独特元素也许首先是那种极度自由的表现态度,这种态度使她精心制作的绘画首先是大气的(在热那亚举办的展览更加明确了这一点)。瓦雷里对此也有独到见解:”画布上空无一物,这种空无是由最高艺术的笔触加倍而成的,是雾气的空无、天鹅的影子、勉强掠过表面的鬃毛的奇迹。而这一切都在这笔触之中:时间、地点、季节、知识、直接性本身、还原本质的伟大天赋、淡化物质的伟大天赋,从而将精神行为的印象推向高潮"。换句话说,贝尔特-莫里索可能是这组艺术家中最缥缈虚无的一位,而她是与十八世纪绘画关系最密切的一位,也是对十八世纪绘画研究最多、探索最深的一位,这绝非巧合:她的绘画方法以极其快速流畅的笔触为基础,几乎不接触画布表面,即使在强调人物的地方也是如此。在热那亚艺术博物馆,我们可以在《拿扇子的女人 》中看到这一点,有趣的是,在 1879 年的《花丛中的年轻女子 》中也可以看到这一点,这幅爱德华-马奈的作品与贝尔蒂的画作同时展出,以展示两人的共同兴趣(在热那亚,类似的对比还有马奈的《拿扇子的 朱莉》和《花丛中的年轻女子 》)。1882年的《尼斯海滩 》、1879年的《穿灰色紧身衣的年轻女子 》以及朱莉 展区的所有画作都特别具有启发性。

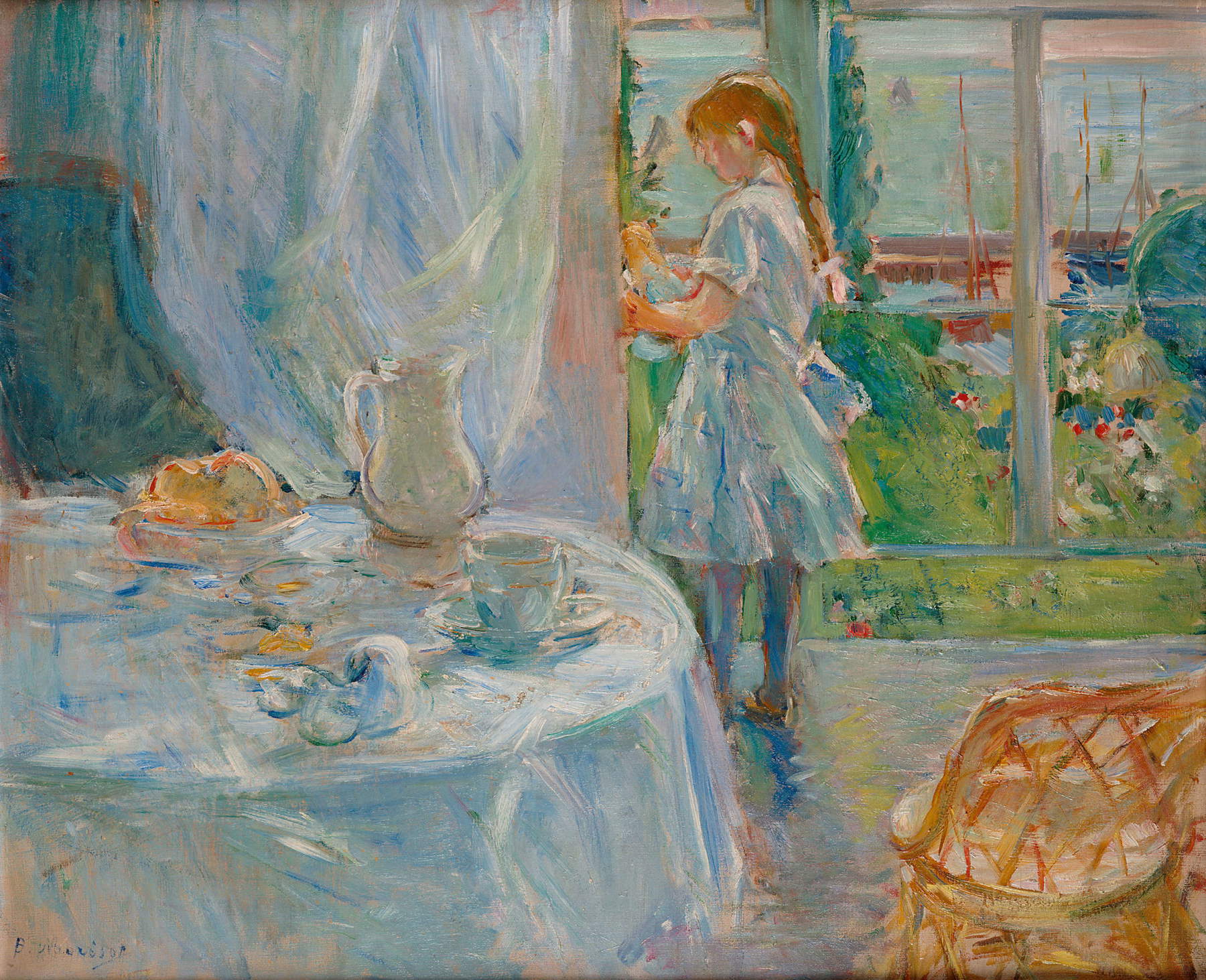

这种态度在 1880 年代中期进一步成熟,此时莫里索的绘画中似乎出现了一个新的问题:如何理解一幅画在多大程度上可以是本质的,同时又不失去其唤起气氛的特质。一幅画在多大程度上可以直接,在多大程度上可以省略细节,换句话说,一幅画在多大程度上可以大胆。热那亚的公众会注意到《带狗的女孩》(Fanciulla con cane) ,并流连于小女孩怀中似乎是一只西高地梗犬的画面:狗的鼻子只不过是一轮快速的笔触,笔触迅速而精确,狗的眼睛和鼻子是两个斑点,耳朵几乎是一笔带过。在都灵,这种直接性在从伊克塞尔博物馆借来的《Bambina con bambola 》中最为明显,但这样的例子还有很多。贝 尔特-莫里索的绘画之所以引人入胜,或许与其说是她的主题选择范围有限,不如说是她的实验精神使然。 从 20 世纪 80 年代后半期开始,直到她去世,她一直试图通过采用未完成的作品来突出这种本质,这一点在两个展览中的一些画作中都可以看到。在热那亚,1890 年的画作《苹果树上》(Sul melo)达到了如此抽象的程度,以至于贝尔蒂-莫里索放弃了两个人物的面部特征(下图中的人物正面特别有趣:她的脸只不过是一个中性的椭圆形),或者是《布洛涅森林湖上的落日 》,在这幅画中,垂直方向的几笔液体笔触就足以让人联想到树干的形状,而印记则留在了画作的下 边缘。这是他唯一的一幅夜画,正如展览所介绍的 那样,这幅夜画出现在他在尼斯逗留期间的展区,展区的布置非常有趣,再现了当时蔚蓝海岸城市港口的照片。还有一幅 1885 年的未完成画作,画家在画中描绘了自己与女儿朱莉的合影,构图的线条清晰可见:贝尔特-莫里索从未停止过绘画实验,她经常让构图在画布上一览无余。在都灵,人们更深入地讨论了贝尔蒂-莫里索对素描的自信(而在热那亚,人们则专注于雕刻,这是画家在其职业生涯后半期开始使用的另一种表现媒介),在这里也可以看到莫里索晚年实验性作品的有趣实例:从《小花》 的未完成之美到《樱桃树 》(展览的压轴杰作)的沉思流畅,再到《带狗的女孩 》的绿色漩涡和《牛奶碗》中人物与风景的完美结合。

贝 尔特-莫里索是一位艺术家,如果将她的作品展示给公众,让他们了解她不断研究的意图,也许就不会让人感到乏味了。或许这对她的形象更有益处,有助于更好地将她展现为马拉美口中真正的 “窈窕淑女”,但这并不完全符合诗人的本意,即她是一位“”,而是指她不满足于画出当时人们对女性的期望,而是作为印象派运动的核心人物脱颖而出:她不断创新和实验的动力也许只有莫奈可与之媲美,她的大胆也许是独一无二的。

如果只能选择一个展览,您应该参观哪一个呢?这基本上取决于您的需求。公爵宫的展览由玛丽安-马蒂厄(Marianne Mathieu)策划,是对尼斯贝尔特-莫里索 展览的重新编辑。 今年夏天在尼斯举办的 "Escales impressionnistes "展览完全围绕这位艺术家在蔚蓝海岸的两次逗留:在热那亚,该展览的布局经过了重新设计,核心部分保持不变,但增加了几个向热那亚公众介绍该艺术家的展厅,以及一个关于朱莉-马奈画作的尾声,朱莉-马奈是该艺术家的女儿,也是一名画家,她也是马尔莫坦-莫奈博物馆在 2021 年至 2022 年期间为她举办的展览的主角。然而,这只是一个尾声,对有关贝 尔特-莫里索作为艺术家的论述没有任何帮助(事实上,甚至可以跳过这个尾声,而不会有 太多遗憾)。就像在都灵的 GAM 一样,与 19 世纪皮埃蒙特的一些艺术家的比较也没有增加任何东西,而这种比较显然是被迫的。都灵的展览是按主题组织的,由玛丽亚-特雷莎-贝内代蒂(Maria Teresa Benedetti)和朱莉娅-佩林(Giulia Perin)策划,她们利用了从马尔莫坦莫奈博物馆借来的大量展品。不过,与公爵宫展览相比,这里重要作品的密度可能更大,而且斯特凡诺-阿连蒂的介入也值得欢迎,他设计了部分布局,以唤起贝尔特-莫里索的绘画氛围以及她常去的地方:阿连蒂的出现非常有趣,因为我们可以清晰地感受到他对贝尔特-莫里索的研究、关注和热情,以及他试图向公众展示的充满爱意的诠释。在热那亚,展览更加线性,时间也更长,以相当明确的时间顺序为基础进行组织,并在此基础上嫁接了非常纵向的见解(例如,有一个非常有趣的重点,即她的沙龙工作室,受尼斯格苏教堂及其光线的启发,进行了完整的重建,还展示了贝尔蒂挂在房间中央的布歇的《维纳斯 》),但在结束时往往会失去力度。总结。那些希望看到更传统、更全面的展览的人应该去热那亚。如果您已经有了一些基础知识,并希望领略贝尔蒂-莫里索的风采,那就去都灵吧。如果有兴趣,可以同时参观这两个展览。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。