在欣赏贝尔尼尼的《阿波罗与达芙妮 》时,我们很难注意到底座,因为我们都沉浸在大理石的奇迹中,阿波罗在奔跑,达芙妮的手指变成了树枝和月桂树叶,达芙妮的双腿变成了树干,仙女的轻盈,贝尔尼尼对材料的敏感。底座通常是最不被考虑的元素,甚至往往懒得拍摄:然而,正是在底座上可以找到整个雕塑的意义,这也是 17 世纪初在红衣主教的别墅中展出一组异教题材雕塑的原因。正是通过观察底座,人们才意识到艺术与诗歌之间的联系在一百多年后被称为 “巴洛克 ”的语言大行其道之时是多么紧密。在《阿波罗与达芙妮 》的底座上,我们可以看到一个奇异的面具,上面刻有一个刻有马菲奥-巴尔贝里尼(Maffeo Barberini)在以乌尔班八世(Urban VIII)的名义登上教皇宝座前不久创作的寓意深刻的对联:“Quisquis amans sequitur fugitivae gaudia formae / fronde manus implet baccas seu carpit amaras”,即 “爱美之人追求短暂之美,用手摘取苦果”。巴贝里尼在 1620 年写下了这些诗句,比博尔赫斯群雕的完成时间早了五年,但这并不妨碍贝尔尼尼用拉丁文雕刻这 14 个单词,作为作品的注释,如果另一侧附有奥维德《变形记 》第一卷的诗句还不够的话,这些诗句让观者了解到年轻雕塑家凿刻的那一刻的文学来源。艺术与诗歌的综合体,艺术作品就像歌词、绘画和雕塑一样,以与押韵诗歌同等的直接性向观者展示自己,这些作品试图唤起观赏绘画或大理石群雕所能释放出的相同感觉:十七世纪的美学几乎没有忽视这一现象,图像与文字之间的持续交流以一种流动、自由、双向的方式重新诠释了贺拉斯的 “ut pictura poësis”。

博尔热兹美术馆(Galleria Borghese)是世界上对这种综合现象把握得最清楚的地方,因此,由埃米利奥-鲁索(Emilio Russo)、帕特里齐亚-托西尼(Patrizia Tosini)和安德烈亚-泽扎(Andrea Zezza)策划的展览 "17 世纪的诗歌与绘画"(Poetry andPainting in the 17th century)将在这里拉开帷幕,展览旨在探索这种交流,研究巴洛克美学基础之一的复杂遗产,追溯巴洛克时期的整个传记和文学史。该书追溯了乔凡-巴蒂斯塔-马里诺的整个传记和文学沧桑史,目的是与广大读者分享这一综合成果中最令人钦佩的部分,并围绕马里诺这一人物缝合事实上的 理论家角色,而这一角色不可避免地远远超出了他的诗歌,他的笔对十七世纪文化的重要性也远远超出了他的诗歌。乔恩-斯奈德(Jon Snyder)是十七世纪早期艺术与文学交织的深刻鉴赏家,他在《巴洛克美学》一书中写道,马里诺对绘画的明确兴趣促进了 “他的诗学和品位的传播,远远超出了文学文化的界限”。尽管在展览中详细介绍了这位诗人多灾多难的生平事迹,尽管教会对《阿多尼斯》进行了审查,尽管在本世纪相当长的时间里,大量反马利诺主义的边缘人物试图贬低他的功绩。乔凡-巴蒂斯塔-马里诺的批评家们对他的反古典主义进行了大量指责,有时是悄悄地,但更多的时候是以某种激烈的方式,甚至导致了暴力事件的发生:1609 年,在都灵,一位敌对诗人加斯帕雷-穆尔托拉(Gaspare Murtola)为了解决他与马里诺之间的争吵,曾想向他开枪:这次企图失败了,穆尔托拉被捕了,据说马里诺从中得到了宣传上的好处。......在宣传方面受益匪浅。马里诺自己也深信,他的写作违反了所有规则,他唯一的规则就是 “打破时间和地点的规则,适应当前的习俗和世纪的品味”,他在 1624 年《阿多尼斯》出版时的一封信中写道。我们谈论的不仅仅是打破文学规则,我们谈论的也不仅仅是马里诺诱人、怪异、奢侈、过度、无穷无尽的诗歌,这种诗歌旨在蓄意摧毁古典诗歌的一切:礼仪、平衡、和谐、比例。不,马里诺的创作已经超越了诗歌领域,进入了视觉艺术领域。

当然,他对绘画和雕塑的兴趣一定引导了诗人的想法,而在马里亚诺-罗西厅开幕的展览一开始就向公众提供了一个建议,即在房子的主人西皮奥内-博尔热塞(Scipione Borghese)和乔凡-巴蒂斯塔-马里诺(Giovan Battista Marino)本人之间建立一种平行关系,他们都是有教养的艺术爱好者,都是有影响力的人物,都是优秀的收藏家,尽管他们之间的关系并不好,恰恰相反:红衣主教不喜欢被视为淫秽诗人的马里诺的作品,1623 年,诗人不得不接受宗教裁判所的羞辱性审判,并以公开弃权告终(当时的教皇是乌尔班八世)。在弗兰斯-普尔布斯(Frans Pourbous)的肖像画中,这位年轻人敏锐而准确地描绘了乔万-巴蒂斯塔-马里诺的形象(在展览中,伊拉里亚-巴拉塔(Ilaria Baratta)提请作家注意的肖像画布局的精妙之处,就在于它与通常在马里亚诺-罗西(Mariano Rossi)沙龙展出的公元 1 世纪的梅莱格(Meleager)相邻):在马里诺时代,这尊雕塑被认定为阿多尼斯(Adonis)),这是一件从底特律借来的优秀作品,创作于 1619-1620 年,我们可以看到马里诺当时是如何看待自己的,在他职业生涯的巅峰时期,在创作《画廊 》(1619 年)的时候,他手里拿着一本书,就像十年前萨沃伊的查尔斯-伊曼纽尔一世授予他的圣徒莫里斯和拉撒路十字勋章一样炫耀:傲慢、近乎轻蔑的神情,反映在他手肘放在椅背上的放松姿势、朴素但精致的衣着、自豪地展示着他成功的象征(右手拉着功勋十字架的链子,只有像马里诺这样的过气诗人才会允许自己这样做)。在普尔布斯绘制这幅肖像的一年前,马里诺在《圣言》(Dicerie sacre)一书中不仅强调了绘画和雕塑的作用(“它们以美感愉悦眼睛,以矫揉造作磨练智慧,以栩栩如生的人物形象重现记忆”),而且还指出:“绘画和雕塑是人类的精神财富。他们以美取悦视觉,以巧妙提高智慧,以过去的历史重现记忆,以现在的实例激发对美德的追求”),他还建立了一个艺术家典范,在他看来,这些艺术家代表了各自 “专长 ”的顶峰:帕尔米吉亚尼诺的 “优雅”、科雷乔的 “温柔”、提香的 “头像”、巴萨诺的 “动物”、波德诺内的 “骄傲”、安德烈亚-德尔-萨尔托的 “甜美”、乔尔乔内的 “阴影”、弗朗切斯科-萨尔维亚蒂的 “帷幔”、维罗内塞的维罗内塞的 “模糊”、丁托列托的 “漂亮”、丢勒的 “勤奋”、坎比亚索的 “实用”、波利多罗-达-卡拉瓦乔的 “战斗”、米开朗基罗的 “变形 ”以及拉斐尔的 “上述许多方面”:他们中的许多人都在展览的第一部分中得到了充分体现。对马里诺来说,绘画和诗歌在概念上是一致的:正如瓦萨里早在几十年前就已确定的那样(“绘画和诗歌使用相同的术语,就像姐妹一样”),弗朗切斯科-富里尼(Francesco Furini)在 1626 年(即马里诺去世后一年)也承认绘画和诗歌是密切相关的艺术,在这幅画中,两种艺术的化身相拥而吻,认可了美学和理论的结合,可谓十七世纪文化的宣言。

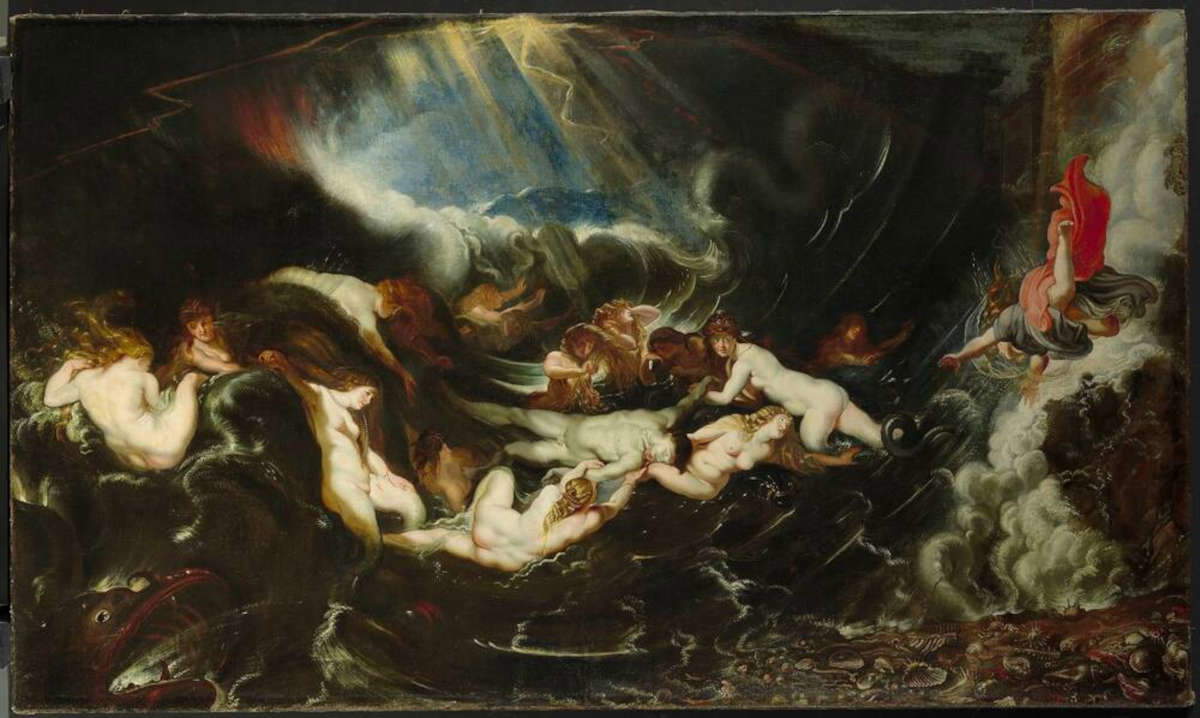

展览在博尔盖塞美术馆底层展厅汇集了大量作品,组成了一个理想的作品集,灵感来自马里诺的Galeria ,该作品集由 624 首歌词(主要是狂歌和十四行诗)组成,最初是为出版而构思的,配有大量插图,颂扬马里诺在他经常光顾的收藏馆中看到的作品。展览的选题虽然与背景略有偏差(例如,Cavalier d’Arpino 的《戴安娜与阿克泰翁 》并不在Galeria 中,而在 Galeria 中,唯一一幅关于这一主题的画作是 Bartolomeo Schedoni 的作品),但却具有强烈的艺术感染力。然而,他却对卡拉瓦乔进行了强烈的攻击,因为卡拉瓦乔与马里诺关系密切,甚至得到了这位诗人的赞美,他对马里诺的画廊 进行了总结,从卡波迪蒙特国家博物馆借出的提香的《忏悔的抹大拉 》("提香是马里诺的追随者 。是先生的追随者和亲爱的女仆,/之前是多么疯狂的流浪世界/之后都是克里斯托心爱的情人")到乔瓦尼-巴蒂斯塔-帕吉的《参孙与大利拉 》(“帕吉,你的那幅《参孙》,画得如此之好[......]/一面镜子,即使是假的,也可以是真的,/人,谁谄媚了谁,谁迷惑了谁......”)。人,被任性的肉体奉承和迷惑,然后被嘲弄/以这样一种方式,他仍然熄灭"),出自尼古拉斯-科迪埃(Nicolas Cordier)的大理石作品《圣彼得 》(“我是石头,我是彼得/崇高的建筑师/在他的天体和圣洁的建筑中/建立了崇高的植物。/ E se ben fragil vetro parvi agli ass assalti, io sono Pietra in effetto, / poi che novo Mosè mi trae da’ lumi / duo vivi fiumi”)到鲁本斯的《利安德尔》(“你把/海中仙女/无情的怜悯/带往何处,那葬礼的棺木/是多情的火和生命的光/在浑浊的泡沫中一起熄灭了/你残忍野蛮的元素?”).

从马里诺的作品中可以明显看出,对他来说,诗歌并不是图像的陪衬,更不是被赋予描述的功能,我们可以这样说:马里诺热衷于用诗歌点燃情感,点燃主体在艺术作品面前体验到的感觉。正如看到绘画或雕塑会立即引起观察者的反应一样,绘画也必须如此。“卡洛-卡鲁索(Carlo Caruso)在展览图录上发表的文章中写道,”尽管方式各不相同,但画廊的作品都能唤起人们与艺术作品相遇时的激动心情[......]。惊奇、不确定、激动的疑问,有时是困惑(甚至是愉悦中夹杂着不适)、幻想和失落、困惑、钦佩、失语,这些都是最常被’记录’下来的反应"。马里诺被一种理论意图所打动,这种意图并没有公开宣布,甚至可能没有被完全感受到,但却充满活力和脉动,这一点也可以从Galeria 的细分中得到证实,事实上,这种细分确立了现代绘画流派的典范:“寓言”(即以亵渎或神话故事为主题的绘画)、“历史”(以神圣为主题的故事)、肖像画(王子、船长和英雄、暴君、海盗和 “schellerati”、教皇和红衣主教、“巫师和异端”演说家和传教士、哲学家和人文学者、历史学家、法学家和医生、数学家和占星家、希腊诗人、拉丁诗人、白话诗人、画家和雕塑家、领主和文学家、滑稽肖像、妇女“美丽、贞洁和宽宏大量 ”的女性、“美丽、无耻和被选中 ”的女性、“好战和贤惠 ”的女性)和 “随想曲”,即幻想题材。

熟悉 16 世纪和 17 世纪艺术的人都知道,从瓦萨里开始,艺术不再自卑于文学:从乔治-瓦萨里开始,视觉艺术与诗歌之间的现代等同性得以确立,在 17 世纪初,没有人会质疑这种等同性。恰恰相反,人们或多或少地意识到了诗歌与视觉艺术之间的差距。马里奥-普拉兹(Mario Praz)在 1970 年写道:“由于我们文艺复兴时期的大师们,绘画获得了声望”,安德烈亚-泽扎(Andrea Zezza)引用了其中的一段话,"确保了[绘画]在与其姊妹诗歌的比较中取得胜利,诗人在感性描写方面与画笔竞争的努力雄辩地证明了这一点。这不仅仅是一场竞争:图像成为诗歌的灵感源泉。文艺复兴时期大师们的文化证明,可以不再将学者视为艺术作品理论项目的唯一保存者,绘画或雕塑图像来源的唯一保管者。诗人不仅参与了与绘画或雕塑的竞争:诗人在继续披着理论家的外衣的同时,开始受艺术作品的启发写作。这是马林革命最具创新性的成就之一。如果没有这一假设,我们不仅无法解释马里诺的一些作品是如何追随艺术作品的(例如狂想曲《Che fai, Guido, che fai?最初献给乔瓦尼-巴蒂斯塔-帕吉(Giovanni Battista Paggi)的《Strage degli Innocenti》,不幸在 20 世纪被撕成碎片,在展览中可以看到其片段,但后来仅仅通过修改主语就改成了圭多-雷尼(Guido Reni)的对应画作),甚至像《阿多尼斯》这样的杰作也可能无法解释。阿多尼斯》这样的杰作也被解读为与马里诺可能见过的图像(如勃鲁盖尔的《五感寓言 》)有关,马里诺可能从《阿多尼斯 》的三个章节中领悟到对五感的赞美和颂扬。埃米利奥-鲁索(Emilio Russo)写道,《阿多尼斯》毕竟是 “一部几乎像诗集一样的作品,是巴洛克诗歌的象征性杰作;这部作品掺杂了具象的内容,追随着马里诺对艺术的巨大热情:并非偶然,在他创作这首诗的那些年里,马里诺向许多当代艺术家发出了许多请求,要求他们创作以这个神话为中心的绘画和素描”。

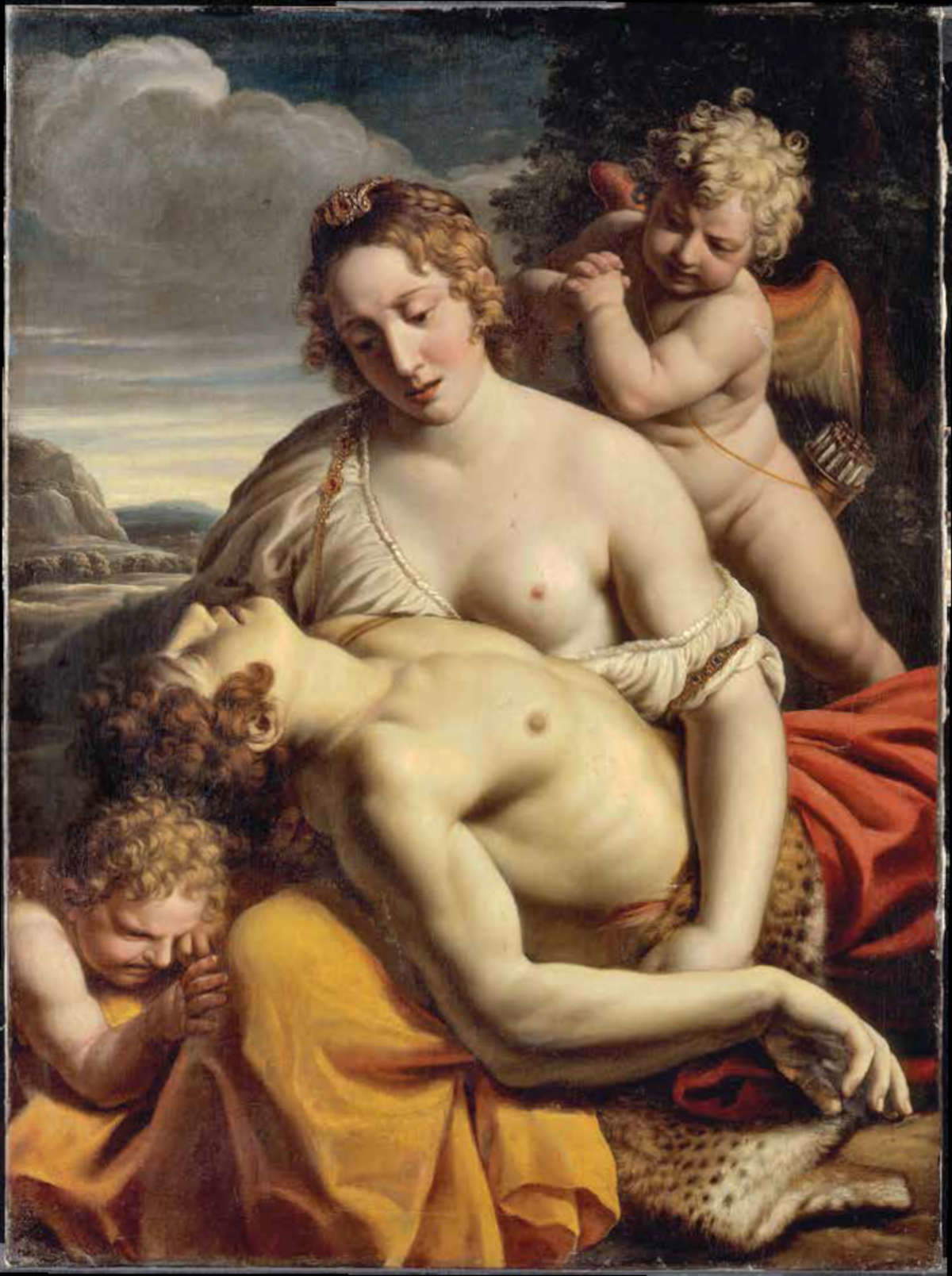

当然,也不乏被马里诺的诗句所吸引的画家:亚历山德罗-图尔奇(Alessandro Turchi)创作的《维纳斯与垂死的阿多尼斯 》就是最好的证明,图尔奇是诗人的朋友,他创作的作品也得益于诗人的诗句,因为维纳斯对阿多尼斯尸体的哀叹是马里诺创作的主题,这个主题在古典神话中并没有出现过,但马里诺却从他的长诗中汲取了一些最感人的诗句:图尔奇的画作是献给阿多尼斯部分的高潮之一,也是最贴近马里诺诗句的画作之一。米卡埃尔-桑托(Mickaël Szanto)写道,几年后,17 世纪最伟大的画家之一尼古拉-普桑(Nicolas Poussin)也开始正式和实质性地遵循马里诺的诗句:马里诺在路易十三的巴黎发现了他的才华,说服他跟随自己来到罗马(1625 年普桑抵达乌尔贝时刚满 30 岁),并引导他学习古今文化知识,这对普桑的诗学起了决定性的作用。Andrea Zezza 说,如果说《基奥内的 死亡》见证了人们对古典文学的共同兴趣,那么《阿多内 的尸体哀歌》则是 “也许比其他任何作品都更好 ”的作品,"它坚持了玛丽亚诗歌中对英雄之死的意义、情感和音调的复杂分层,悲剧事件是英雄身体 死亡的结果。这些诗篇以抒情和感性的笔调描写英雄之死,但也有大量典故涉及更深层次和更隐蔽的主题,例如从维纳斯浇灌的香膏中诞生的海葵就是重生的象征"。其中也不乏基督论的典故,这也是马里诺与宗教裁判所发生冲突的原因之一:慕尼黑绘画陈列馆中的《哀悼逝去的基督 》充满了异教元素,从背景开始,到两个傀儡为耶稣之死哭泣结束(在马里诺的《阿多尼斯 》中,这两个傀儡也为神话中的猎人哭泣)。

对马里诺来说,诗歌和绘画不仅仅是瓦萨里的 “姐妹”。对马里诺来说,诗歌和绘画不仅仅是瓦萨里笔下的 “姐妹”,它们是同生共长的 “亲爱的双胞胎”,在所有方面都是相似的,以至于诗歌可以被称为 “会说话的绘画”,绘画可以被称为 “沉默的诗歌”,诗歌是诗歌的 “沉默的雄辩”,绘画是绘画的 “沉默的雄辩”。诗歌是 “无声的雄辩”,绘画是 “有声的沉默”,两者的目的都是一样的,“那就是愉悦地喂养人类的灵魂,并以最高的愉悦来慰藉它”,它们唯一的区别在于手段不同:它们唯一的区别在于手段:一个用色彩模仿,一个用语言模仿。乔凡-巴蒂斯塔-马里诺在《神圣诗篇 》第二部分中写道,这不仅仅是一种纲领性的写作,也不仅仅是一个理想的宣言:这是他诗歌的精髓,是渗透巴洛克美学的精髓,是塑造一个世纪文化的精髓,是覆盖博尔盖塞美术馆每一个角落的精髓,博尔盖塞美术馆比其他任何地方都更适合举办像 "十七世纪的诗歌与绘画"这样有文化、优雅、复杂的展览。

我们常说,在博尔盖塞美术馆举办展览很困难,因为该馆的构造不适合举办小型展览,也不适合举办与该馆不相称的展览。我们谈论的不仅仅是那些有问题的活动,比如过去那些将 20 世纪或当代艺术家的作品带到这些展厅的活动,以及那些与环境相冲突、理由不充分的展览:我们还在谈论那些更加以博尔盖塞美术馆为中心、但布展繁重且具有冲击力的展览(最著名的例子可能是去年并不令人难忘的圭多-雷尼展览)。今年,尽管出现了一些小插曲(第一部分在马里亚诺-罗西厅(Salone di Mariano Rossi)的布置可能是整个画廊中最困难的,也不会成为最好的回忆),但公众看到的是一个比以往更加细腻的展览,这个展览主要由永久收藏的作品组成,但采用的方法比以往更加细腻。这次展览主要由永久收藏的作品组成,藏品与借展作品之间的对话旨在通过一个真实的收藏--博尔盖塞枢机主教的收藏--唤起人们对马里诺在他的Galeria 中描述的那个既是想象又是真实的收藏的回忆。将两个敌人、两种截然相反的性格、两种各自极端的性格以艺术的形式结合在一起,这是一个奇特的想法:这是展览的潜台词之一,仿佛在说,当时所有的文化辩论都是围绕着视觉艺术展开的。然而,毫无疑问,从长远来看,马里诺才是这场冲突中的胜利者:尽管宗教裁判所穷追不舍,马里诺的诗歌还是开垦出了非常肥沃的土地,注定会结出非常珍贵的果实,从普桑开始,如果不认识乔凡-巴蒂斯塔-马里诺,普桑也许就不是现在的画家了。如果没有乔凡-巴蒂斯塔-马里诺,整个世纪都会不同。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。