文森特-凡高(Vincent van Gogh)很难避免举办一个已经被人看过的展览的风险。也就是说,文森特-凡高是在半个世界的展览中最经常出现的艺术家之一:只需回顾一下就足够了,迄今为止,全世界至少有七个展览计划在 2023 年为他举办(阿尔克马尔市立博物馆举办的梵高、塞尚、勒福康尼耶与卑尔根画派展,阿姆斯特丹梵高博物馆举办的梵高在瓦兹河畔奥维尔展,随后将移师奥尔良美术馆举办的梵高在瓦兹河畔奥维尔展)。梵高与前卫艺术》,之后将在阿姆斯特丹梵高博物馆展出,在纽约大都会博物馆展出梵高的《柏树》,在阿森的德伦茨博物馆展出《德伦茨的梵高》)。如果策展人需要处理的材料与最近一次展览的材料完全相同:从荷兰奥特罗的克勒勒-米勒博物馆(Kröller-Müller Museum)借来的核心作品,那么任务就更加艰巨了。因此,在罗马波拿巴宫举办的梵高画展完全有理由成为利用这位伟大荷兰画家之名的又一个商业产品,而且还是克勒勒-缪勒博物馆的惯常选择。事实上:与 2017 年由马尔科-戈尔丁(Marco Goldin)在维琴察帕拉迪纳大教堂策划的 " 梵高在谷物和天空之间"(Van Gogh tra il grano e il cielo)展览相比,这次展览的展品明显减少了。在威尼托,来自克勒勒-米勒的作品不少于 129 幅,而在首都则只有三分之一:总共 40 幅,此外还有 6 幅与展览完全无关的画作,只用于展示出借博物馆的藏品。

因此,有关展览的消息表明,人们对展览的期望值应该远远低于标准。然而,在波拿巴宫举办的展览最终还是给我们带来了惊喜:展览并没有给我们对梵高天才的理解增添任何新的内容,但它的优点在于它的行程安排尽可能地为参观者提供了更多的东西,不仅从人性的角度(这是显而易见的,也是自然的),而且,也许最重要的是从艺术和文化的角度来展示梵高短暂的一生。玛丽亚-特雷莎-贝内代蒂和弗朗西斯卡-维兰蒂两位策展人的功劳在于,他们充分利用了奥特罗博物馆借出的油画和素描,以详尽的手段举办了一次展览,沿着文森特-凡高的整个抛物线展开,向参观者介绍了这位艺术家的一些细节,而这些细节通常在专门为他举办的展览中被忽略。

当然,罗马展览也没有忽略画家的人性沧桑,这与他的画笔是分不开的。贝内代蒂在他的画册文章(对凡高的一生进行了快速而密集的回顾)中的第一句话就证实了这一点:“文森特-凡高的一生是脆弱的一生,他一直在寻找亲情、友情、赞许和爱情,从他的青年时代起就充满了失望、拒绝和遗弃。[......]悲伤,凡高生命中的伴侣[......],从个人的痛苦变成了人类痛苦的普遍象征。[......]他在世时被评论界忽视,未能进入市场,但他的创作故事,仅持续了十年(1880-1890 年),却以前所未有的强度为标志,引起了一些最敏锐的注释者以及与艺术家有性格和心灵联系的人士的有趣思考”。然而,展览并不局限于对画家痛苦的肤浅描述,而是力求深入。展览深入探讨了画家所做表现选择的优点、支持这些选择的理由(包括形式上的理由)以及形成这些选择的背景。尽管无法观察到对比作品,但他的艺术欠债却得到了充分的解释。通过这种方式,我们对这位艺术家的形象有了更准确、更真实的认识,而不是在集体想象中那个冲动的疯子凡高。每幅作品都附有一个标题,尽可能报道艺术家本人在信中所写的相关内容。它描述了梵高沉浸其中的阅读过程,最终塑造了这样一个人的形象:他不仅是一个古怪的弃儿,一心想着自己的焦虑,同时也是一个优秀的读者和有教养的观察者,关注着他周围的现实。熟悉梵高艺术的人都知道他的这些方面,但他们却很难将自己强加给电影中的梵高或票房惨淡的展览中的梵高这些陈词滥调。因此,我们只能欢迎贝内代蒂(Benedetti)和维兰蒂(Villanti)的计划(两人都是 19 世纪末 20 世纪初的专家),这个计划以极大的敬意对待凡高,可以说是给参观者留下了一些东西,因此参观者可以去波拿巴宫。因此,参观者可以去波拿巴宫,不仅因为他有机会看到那些本来离他很远的作品(这往往是参观凡高展览的唯一理由),而且因为他有机会对凡高的艺术有一个相当全面的了解。

穿过六幅与展览无关,但旨在向意大利公众介绍克勒勒-缪勒博物馆藏品和历史的画室(老卢卡斯-克拉纳赫、雷诺阿、方丹-拉图尔、高更、毕加索和韦斯特的作品),我们终于进入了展览的中心。我们从荷兰时期开始,特别是他艺术生涯的起点--埃顿时期开始:最初的梵高是一位现实主义艺术家,对社会题材感兴趣,热衷于通过画作来描述荷兰最贫困地区的农民生活。这是一个从事狂热的绘画活动的凡高:事实上,正是这些素描反映了他早期的实验和艺术取向。展览以一幅《播种者》拉开序幕,这幅画直接以米勒为榜样,米勒的作品触动了荷兰艺术家的宗教情怀,以至于维兰蒂写道,梵高在《播种者》中看到了 “基督的寓言”。米勒的作品能够触动荷兰艺术家的宗教情怀,以至于维兰蒂写道,梵高在《播种者》中看到了 “基督将自己的话语当作种子撒向人间的比喻,这提醒了他曾经想要成为一名’播种者’的愿望,当时他还以为自己会继承父亲的事业,成为一名传教士”。展览开场的同一幅画充满了寓意,尽管它仍然是一位仍在学习绘画的艺术家的作品:《削土豆的女人》也是如此,尽管这幅画有明显的局限性和不确定性,但它却揭示了一位艺术家的态度,这位艺术家在晚年将深入研究农村日常生活、工作和荷兰农民的状况等主题。与此同时,展览还展示了梵高艺术在形式上的发展:在《削土豆 的女人》之后一两个月创作的《与猫一起缝纫的女人》展示了梵高在铅笔上的明显进步,而《戴草帽的静物》则向公众介绍了梵高在安东-莫夫(Anton Mauve)的指导下进行的首次色彩实验。

1881年末,凡高搬到了海牙:策展人在这里快速地选取了一些主题,献给文森特的 “西恩”--克拉西纳-克里斯蒂安-玛丽亚-霍尔尼克,他在1882年末遇到的妓女,艺术家与她的一段恋情在同年9月突然中断,原因是......可以委婉地说是性格不合(凡高想把这个女人从放荡的生活中拯救出来,但她显然不同意这种观点)。西恩坐在火炉旁的这幅画,详细还原了他心爱的女人的相貌,她在这里是他的模特:这幅画充满活力,西恩的存在感强烈,传递出一种克制而亲切的纪念感。另一方面,在 1882 年的一幅水彩画中,有一种悲壮的英雄主义色彩,让人想起梵高在博里纳吉(比利时一个以煤矿闻名的贫困地区)度过的时光:画家描绘了一些站着的妇女,她们蜷缩在沉重的煤袋下,专注于繁重的工作,甚至否定了她们的人性(我们看不到她们的脸)。同样悲惨的还有《受苦的老人》,这是在同一展厅展出的另一幅画作,我们将看到,这幅画也将在艺术家职业生涯的最后阶段展出。

文森特的父亲西奥多鲁斯是一名新教画家,他搬到纽嫩村的时间可以追溯到1883年。1884年冬,凡高在画布上描绘了纽嫩古塔的轮廓(几年后古塔被拆除),画中充满了对荷兰乡村生活的描绘:他在1885年6月9日给弟弟提奥的信中写道:“我想表达的是”,“那些废墟表明,几个世纪以来,农民被埋葬在他们活着时锄过的田地里,我想表达的是,简单的事情就是死亡和埋葬,就像秋天的落叶一样简单”。梵高希望通过艺术实现的朴素理想,通过献给当地人民的作品得到了表达:这幅《织布机上的织女》描绘了尼恩居民的主要活动这里是一组《种植土豆的农民》(梵高职业生涯中接受的第一份重要委托的预备草图,当时金匠安通-赫尔曼斯(Antoon Hermans)向他索要了一些装饰他家餐厅的画板)、在这里,《戴白色帽子的女人头像》(Head of a Woman with White Bonnet)等浓烈的女性肖像画,是梵高在1884年如何掌握色彩运用的具体例证,也是他如何知道如何画出具有某种心理反省特征的肖像画的具体例证。梵高认为《吃土豆的人》是他荷兰时期最出色的作品,展览中的一幅石版画就取材于这幅画的第一个版本,即在德格鲁特-范鲁伊(De Groot-Van Rooij)家现场创作的版本。维兰蒂写道:"这些人物具有强烈的现实主义内涵,从中可以看出画家想要创造一个充满真实感的场景的意图[......]。构图也非常相似,都是为了创造一个紧凑而极具体积感的整体。梵高珍视德拉克洛瓦的创作方法,更注重体积而非轮廓。画家在相同尺寸的纸巾上创作,使用炭笔和深黑色,并用水和牛奶的溶液固色。

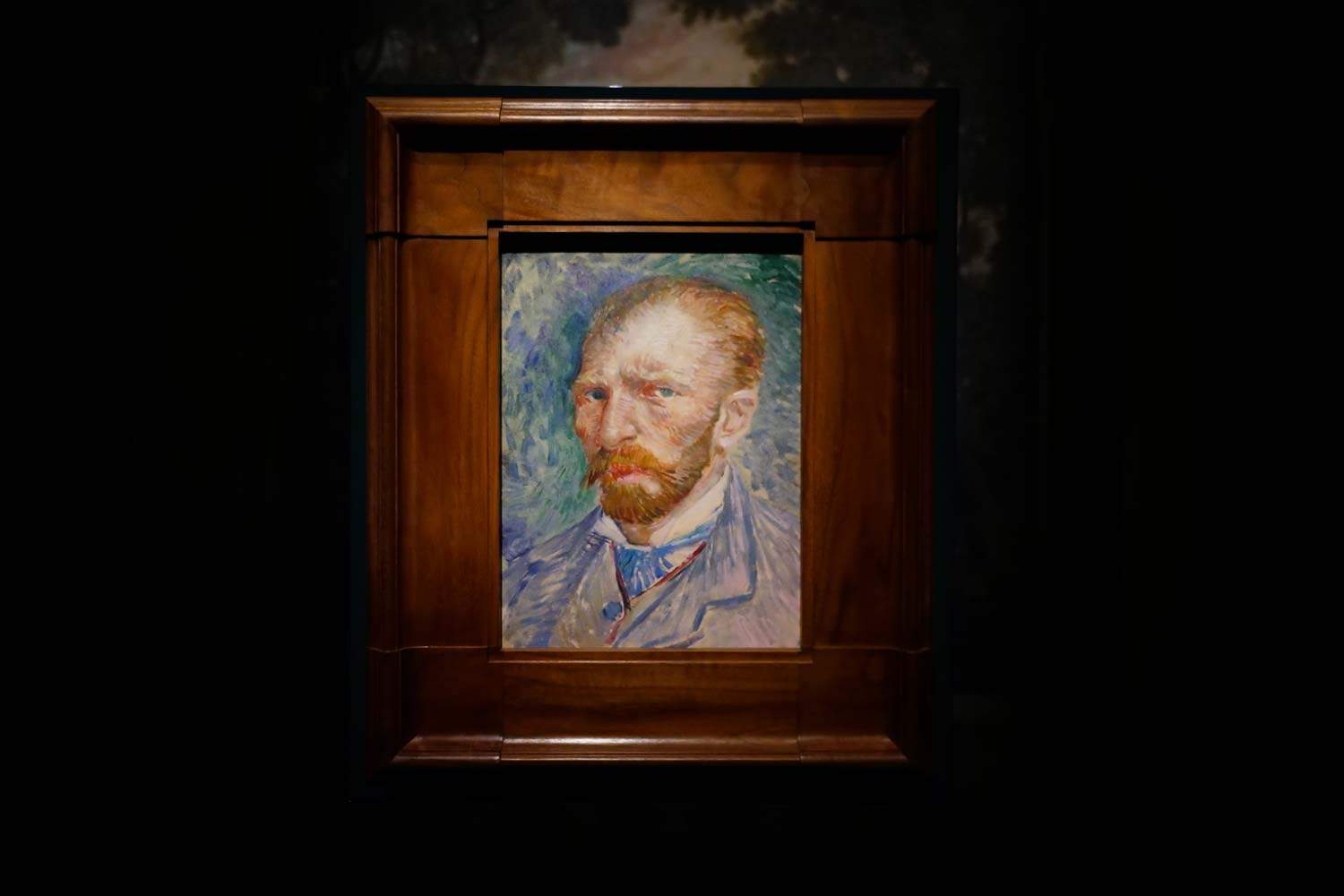

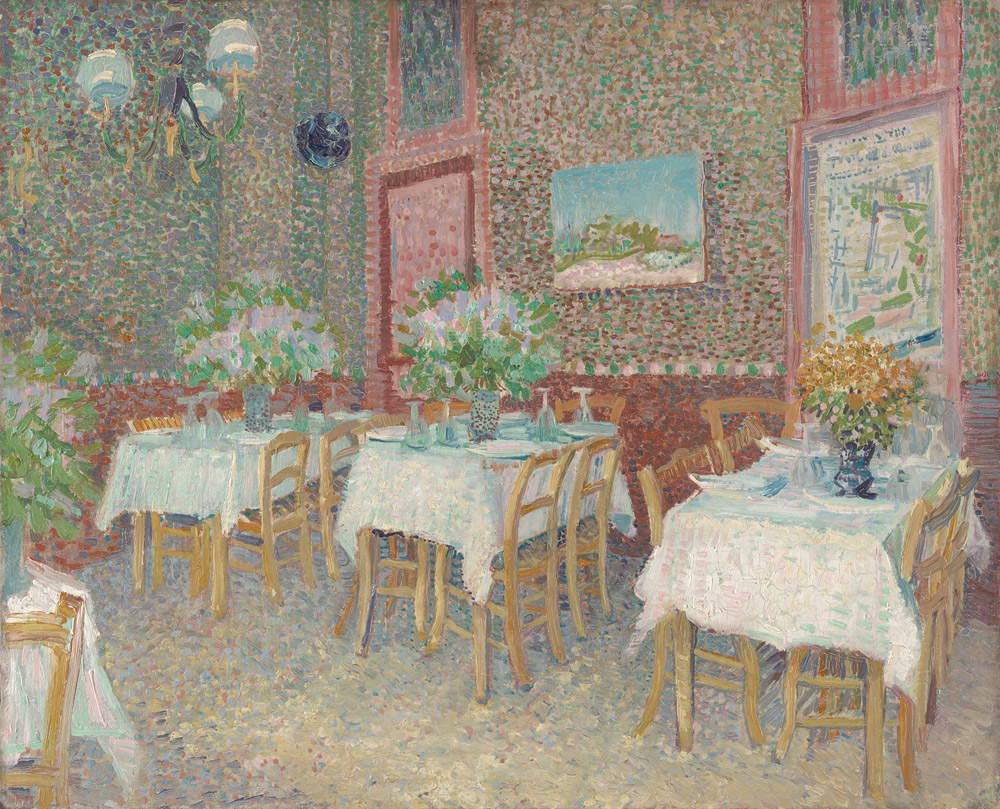

1886 年,艺术家移居巴黎。从《蒙马特山丘》(Colline de Montmartre)开始,这幅画见证了巴黎街区在完全城市化之前的旧貌:这幅画仍然反映了荷兰时期的色调、背景和构图方案,而这些元素后来都让位于面向现代画家的截然不同的方案。草地一角》就是一个例子,它借鉴了乔治-修拉(Georges Seurat)和保罗-西涅克(Paul Signac)的点彩主义(梵高也是后者的好友)。在这幅作品中,荷兰艺术家进一步尝试了点彩画的技法,他寻找强烈的色彩,研究色彩对比带来的可能性,并采用了他前所未有的斜向构图法,以表现现代巴黎生活的概要。早在荷兰时,凡高就通过阅读诗人兼艺术评论家查尔斯-布朗(Charles Blanc)的论文深入研究了色彩理论,他撰写的《绘画艺术指南》(Grammaire des arts du dessin)深受荷兰艺术家的赞赏:他对法国的影响让他有机会加深了对互补色的研究(从书信中可以看出他对这一主题的热情,展览也将这一主题作为重点)。一楼以 1887 年的巴黎自画像结束,展览用了整整一个展厅。梵高在1885年写给提奥的一封信中写道:"绘画的肖像有自己的生命,这种生命源自画家的灵魂。

上层的第一个展厅讲述了梵高从巴黎迁居阿尔的故事,展出了梵高在1887年至1888年间的多幅作品,展示了梵高当时的各种兴趣爱好:蓝色花瓶中的花朵》让策展人有机会强调梵高对阿道夫-蒙蒂切利(Adolphe Monticelli)的亏欠,这位艺术家与这位伟大的荷兰人有许多共同之处(激进的创新、实质上的孤立、缺乏同时代人的理解),而《带石膏像的静物》以其平涂的色彩和斜切的手法,表现了艺术家对日本版画的热情,他也是日本版画的狂热收藏家。我们带着《一篮子柠檬和一个瓶子》来到阿尔:1888年,梵高搬到普罗旺斯,渴望对自己的调色板进行彻底改变。普罗旺斯是凡高的日本。贝内代蒂写道,因此,在这幅《柠檬篮》中,“人们已经感受到了一种新的自由”,这种自由也是在阅读中成熟起来的,阅读让他摆脱了在巴黎开始感受到的悲伤。蒙蒂切利是一位触动梵高心灵的艺术家,因为(这是梵高自己写的),“他梦想着阳光、爱情和欢乐,但总是被贫穷所折磨”,而且 “作为一个色彩画家,他的品味高雅,是一个继承了最优秀的古老传统的稀有品种”。梵高认为,阿尔是 “热爱阳光和色彩的艺术家 ”的理想之地。在1888年的《播种者》中,阿尔的太阳鲜活而灼热,在这幅作品中,画家回到了荷兰时期的主题,但却有了新的认识,他认为色彩可以成为新的和未经尝试的表现力的关键,即使是最普通的题材,画家也倾注了力量和诗意,例如在 “梵高 ”的肖像画中,他将色彩和阳光融为一体。例如,在米勒中尉的肖像画中,梵高释放出了以往肖像画中罕见的能量,维兰蒂认为,这甚至赋予了肖像画一种不同寻常的神圣感,一种可以追溯到原始锡耶纳人的超凡脱俗之感。

然而,阿尔勒的幸福时光注定是短暂的。不到一年半的时间,凡高的精神就出现了极度不安的迹象,并因此住进了普罗旺斯圣雷米附近的圣保罗-德-莫索勒疗养院(Saint-Paul-de-Mausole sanatorium)。有两幅作品充分体现了他住院期间的生活。第一幅是《圣雷米疗养院的花园》,创作于1889年5月,也就是他住院的第一个月:凡高透过房间的窗户看着这个世界,病痛充斥着他的双眼,让他看到了从未见过的现实,一切都变得更强烈、更生动、更暴力。在《疯人院的花园》中,人们感受到了梵高最后的前兆,而第二幅作品《夕阳下的松树》则提供了一个更明显的例子,这幅画作作于同年12月,当时画家可以选择离开医院去郊外游览。梵高的思想引导他的手描绘了一个被改变了的现实,但从信中却能清晰地看到他的清醒:“我起身,”画家在给妹妹维尔米安(Willemien)的关于《松树》的信中写道,“去给我正在画的画布画上几笔--正是那幅在红色、橙色和黄色的天空下画着扭曲的松树的画--昨天看起来很有新意,色调纯净明亮,但在给你写信时,我不知道自己想到了什么,再看我的画时,我告诉自己它不好。于是,我用调色板上的一种颜色--米白色,它是由白色、绿色和一点胭脂红混合而成的。我在天空中加入了这种绿色,从远处看,色调变得柔和了,因为它们被打破了”。

凡高意识到绘画对他有好处,在病痛给他喘息的时间里,他试图获得许可,全身心地投入到他的活动中,从不冲动,而是始终沉思于他的研究:1890年的《播种者》就是证明,这是他最后一次尝试创作他心爱的米勒。1890 年 5 月,他辞职了,这一年他创作了《绝望的老人》,这幅画也是展览的收尾之作,它是对展览开始时展出的埃特恩时期的绘画的重新创作,也是他的苦难表现,公众可以在倒数第二个展厅感知和触摸到他的苦难。这幅画并没有像《有乌鸦的麦田》(梵高博物馆藏画,可能是艺术家职业生涯和生命最后阶段最著名的作品)那样充满了痛苦的煎熬,但却同样能够传达出艺术家在生命最后阶段所感受到的那种惆怅、孤独和悲伤。暴风雨和在田野下飞舞的乌鸦成为不久之后发生的事情的不祥之兆:文森特-凡高于1890年7月27日开枪击中自己的胸部,两天后去世。

在书店出口处,伴随着科斯坦蒂诺-德奥拉齐奥(Costantino D’Orazio)关于梵高最后岁月的一段本可避免的蹩脚旁白:这本来是很容易避免的多余内容,公众可以毫无遗憾地忽略不计,这也是因为按照贝内代蒂和维兰蒂的叙述方式参观展览是一件非常耗费精力的事情(参观结束时,人们会惊讶地发现,在一个只有四十多幅油画的展览中,怎么可能花费几个小时的时间)。这是因为,展览中不断出现的横向启示会让人重新回到作品前,从主路线中走出来,根据两位策展人和教育项目负责人弗朗西斯卡-瓦兰(Francesca Valan)留下的许多蛛丝马迹,对素描和油画进行推理:例如,公众可以如预期般看到关于凡高 “艺术演变 ”的长篇平行叙事(因此是展板),不断探究艺术家的技法、他使用的材料、他的色彩选择,以及他进行正式研究的严谨性(例如,我们会发现,在阿尔,他的色彩是直接从巴黎寄来的)。所有这一切始终遵循他的著作的指导,例如他强调在荷兰和巴黎之间从模仿色彩到唤起色彩的过渡:“我的色彩是否与自然界的色彩完全相同并不重要,只要它们在我的画布上好看,就像它们在生活中一样”。事实上,有些展板要求参观者直接参与其中,邀请他们触摸仪器,以便对荷兰和法国的色彩进行比较,或者通过可以在展出作品上验证的直接实例,了解艺术家是如何使用互补色的。这也是一种值得称赞的说教努力:这也是在与公众对话,以便留下一些东西。

艺术媒体工作室的装置作品《星空》在展览结束前就已呈现在公众面前,这不免让人产生一些疑虑:不过,它可以被视为在前往结束厅之前的一次娱乐性休息(然而,至少在罗马,没有 2017 年维琴察公众不得不忍受的圣保罗-德-矛索勒诊所的模型,此外,它还闯入了路线的中间,这是不可避免的:另一方面,在波拿巴宫,该装置被正确地与路线分开)。最后,画册很不错,特别是为广大观众设计的:除了上面提到的策展人的考察、作品概况介绍(都附有重要的参考书目和精选展览,这在梵高展览的目录中不是理所当然的,就像也不是理所当然地有概况介绍一样),以及弗朗西斯卡-维兰蒂撰写的关于克勒勒-穆勒(Kröller-Müller)的起源的文章外,还有两篇关于梵高的文章。此外,还有两篇文章,一篇由马尔科-迪-卡普亚(Marco Di Capua)撰写,另一篇由玛丽亚拉-古佐尼(Mariella Guzzoni)撰写,分别介绍梵高的书信和他读过的书。另一方面,在波拿巴宫(Palazzo Bonaparte)举办的展览超越了通常的票房展览、通常的 “大片展览 ”的逻辑。梵高仍然是世界上第二大梵高收藏馆,以至于克勒勒-米勒收藏馆即使没有借给波拿巴宫的作品,也不会有代表性不足的问题,但它仍然是一个单一的收藏馆)的限制,但却成功地创造了一个有效的产品,一个值得关注的文化活动。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。