Carlo Bertelli坚信,在恩波利的作品中,马索里诺-达-帕尼卡雷的声音已经开始带有 “完全个人化的音色”。这位学者首先想到的是《怜悯中的基督》,这幅不朽的壁画是当时已经 40 岁的托马索-迪-克里斯托弗罗-菲尼(Tommaso di Cristoforo Fini)为圣乔瓦尼-巴蒂斯塔洗礼堂绘制的,具体时间不详。然而,仔细观察,在这些年里,在托斯卡纳这片土地上,或许还没有哪位艺术家能以如此老练、实验、谨慎、沉着、悬浮、好奇的方式来调节自己的语调,通过不断尝试、接近、疏远、重新考虑,以细腻、缜密、平衡、开放、审慎的方式进行创作。总之,也许马索里诺从来都不是一位态度独特的艺术家。至少就我们对他的了解而言是如此,因为他职业生涯的前四十年是在文献真空中度过的:马索里诺是一位在他已经成为画家、他的名声已经跨越了他的故乡--圣乔凡尼城堡附近的帕尼卡莱的瓦尔达尔诺(此外,马萨乔几年后也将在那里出生)--而不是俯瞰特拉西梅诺湖的帕尼卡莱的翁布里亚--时才出现在记录中的艺术家。马索里诺是 1423 年从历史的迷雾中走出来的艺术家,有关他的第一份文件可以追溯到 1423 年,该文件证明他于 1 月 18 日成为美第奇和特殊艺术协会(Arte dei Medici e degli Speziali)的成员,该协会不仅汇集了医生,还汇集了艺术家,他的第一件有日期的作品--不来梅艺术馆的圣母像 --可以追溯到 1423 年。第二年,马索里诺来到恩波利,在圣斯特凡诺教堂作画。

对于恩波利来说,1424年是奇迹之年,这一年发生了许多令人高兴的事情:比奇-迪-洛伦佐(Bicci di Lorenzo)受聘为圣安德烈亚教区教堂绘制三联画,而马索里诺则被召唤到圣斯特凡诺教堂,先是为圣器室的门绘制装饰画,然后又为克罗齐修道院的小教堂绘制装饰画。马索里诺的故事围绕着当年在恩波利发生的事情展开,因此对他的形象进行批判性重建必须从那里开始。因此,在恩波利,在圣斯蒂芬事迹六百周年之际,举办迄今为止汇集了这位瓦尔达诺艺术家最多作品的展览,是再自然不过的事情了。恩波利 1424 年。Masolino e gli albori del Rinascimento“由 Andrea De Marchi、Silvia De Luca 和 Francesco Suppa 共同策划,并在该市两个最具 ”马索里“风格的场所(即 Museo della Collegiata di Sant’Andrea 和圣斯蒂法诺教堂)展出。恩波利对 ”通往文艺复兴的第三条道路“(德马尔基称之为 ”通往文艺复兴的第三条道路")的贡献,马索里诺实际上开辟了这条道路,并以此为基础指导自己的创作,尤其是在他与马萨乔会面之后,这是对艺术家进行任何考察都不可回避的主题。同时,这也是对马索里诺艺术发展进行总结的机会,并对当时活跃在这座城市的艺术家们所走过的道路提出新的假设。此外,这些道路还与文艺复兴时期的道路相交:正如卡尔-施特拉克(Carl Strehlke)在 2007 年提出的假设,马索里诺之所以能够获得布兰卡奇礼拜堂的委托,是因为圣斯特凡诺圣堂专员兼布兰卡奇的朋友卡洛-费德里吉(Carlo Federighi)向费利斯-布兰卡奇(Felice Brancacci)推荐了他,费德里吉还曾在 1422 年与马索里诺一起出使佛罗伦萨,因此就在佛罗伦萨人委托马索里诺和马萨乔进行著名的装饰前不久。此外,根据西尔维娅-德-卢卡(Silvia De Luca)在展览期间提出的假设,在同样受费德里吉委托的圣斯特凡诺小教堂中,一定有一幅洛伦佐-摩纳哥(Lorenzo Monaco)创作的重要三联画,这幅画也在展览中展出,可以追溯到大约十年前。可以说,马索里诺的艺术之路正是从洛伦佐-摩纳哥开始的。

必须指出的是,举办马索里诺展览并非易事:他的已知作品很少,而且分散在世界各地,因此要想成功举办一次展览,收集到所有可以收集到的作品并非易事。恩波利的展览缺少了几件作品,而这几件作品本来是非常相关的:然而,令人惊讶的是,在同一面墙上,我们看到了一些作品,它们以令人钦佩的综合方式,相当完整地概述了像马索里诺-达-帕尼卡雷这样一位复杂艺术家的发展历程。但我们要一步一步来,因为展览从背景开始,从 Collegiata 博物馆开始,在那里设置了前两个部分(而那些想从圣斯特凡诺教堂开始的人,则会沉浸在一种电影式的倒叙 中)。

第一批作品是尼科洛-迪-皮埃特罗-杰里尼(Niccolò di Pietro Gerini)的一幅多联画的残片,其中有乔瓦尼-皮萨诺(Giovanni Pisano)追随者创作的 14 世纪早期的木质十字架,以及洛伦佐-迪-比奇(Lorenzo di Bicci)创作的束腰圣母 像。圣斯蒂法诺的阿苏塔教堂中的多幅壁画的中心隔间,这些壁画的主要功能是向公众介绍 15 世纪早期恩波利生机勃勃的环境,以及这座城市因贸易和懂得如何明智管理城市的富有资产阶级的良好管理而发展壮大的情况:在某一时期,它成为吸引艺术家,尤其是与佛罗伦萨有联系的艺术家的地方,也是很正常的。当然,正如西尔维亚-德-卢卡(Silvia De Luca)所指出的那样,我们谈论的是省内的一个中心,在这里工作的艺术家通常 “无法在佛罗伦萨的市场上找到空间,因为佛罗伦萨的市场更加与时俱进,竞争也更加激烈”:然而,尽管如此,“就参与其中的艺术家的水平和这些活动所投资的地方的规模而言,并不缺乏重要的活动”。尼科洛-迪-皮埃特罗-杰里尼(Niccolò di Pietro Gerini)和洛伦佐-迪-比奇(Lorenzo di Bicci)的作品(还可以加上其他艺术家,如学院博物馆永久收藏的马里奥托-迪-纳尔多(Mariotto di Nardo):事实上,展览是在展厅中间举办的,行程中所包含的作品都能辨认出来,因为它们都标有不同的标题,虽然并不那么直接)基本上是 14 世纪的情景,与 Giottesque 模式的奥尔卡尼亚和艺术家们有关。1404 年,洛伦佐-摩纳哥(Lorenzo Monaco)来到恩波利,为这座城市带来了国际哥特式的 “微风”,展览策展人称之为 “微风”:洛伦佐-摩纳哥为圣多尼诺教堂创作的三联画是这股 “微风 ”的产物,现在保存在圣安德烈亚学院教堂博物馆中,它也使恩波利成为一个与时俱进的中心,因为洛伦佐-摩纳哥为圣多尼诺教堂创作的作品是托斯卡纳晚期哥特式风格的最早见证之一。

展览的第二部分展示了恩波利地区如何应对洛伦佐-摩纳哥的到来,时间跨度确实相当长,因为我们从斯科拉约-迪-乔瓦尼(Scolaio di Giovanni)的多联画部分(也是 20 世纪 20 年代为学院教堂创作的三联画的残余部分),到雅各布-弗兰基(Jacopo Franchi)的罗塞罗画板(Rossello)。四十多年后,洛伦佐-摩纳哥的这幅三联画仍然充满了书法的华丽、锥形的流露、怀旧的叹息,而作者显然是在怀念某位公爵的模特,他或许对她有某种亲近感(看看卡斯特尔菲奥伦蒂诺的圣维尔迪亚纳博物馆借出的圣母与圣婴就很容易找到对比)。洛伦佐-摩纳哥的三联画则是对杰拉尔多-斯塔尼纳从西班牙带回的精致作品的回应(前文提到的斯科莱奥-迪-乔瓦尼对其表现出了持久的兴趣:他是 Empolese 地区最容易接受斯塔尼纳建议的艺术家之一),以及洛伦佐-吉贝尔蒂(Lorenzo Ghiberti)自 1401 年起在佛罗伦萨洗礼堂北门进行的创新:这也是马索利诺艺术萌芽的背景。

展览的主角在圣斯特凡诺教堂登台亮相,教堂为这次展览进行了革新,采用了一种并不令人兴奋的临时布置(沿着中殿的方向布置,从而封闭了侧廊的视线),而且还有点曲折,因为展览的各个部分交织在一起,常常迫使人们重新走一遍(如果我们想这样看的话,其积极意义在于,这样搭建起来的路径会诱导公众不断进行比较,并以某种坚持的态度质疑自己正在观看的东西)。无论如何,马索里诺几乎是马上就到了:他首先由施特劳斯圣母像的大师和 1419 年的大师进行了适当的介绍,他们作为马索里诺的第一批同事,有意无意地与马索里诺分享了改革晚期哥特式绘画的愿望,即寻求更自然、更有质感的人物渲染,但并没有放弃杰拉尔多-斯塔尼纳首先制定的计划。这一点在从巴杰罗博物馆借来的施特劳斯圣母像大师的《圣母与 圣婴》中表现得尤为明显,在这幅画中,晚期哥特式设计的精炼被大量乔特式的稳健所取代:对于大师在多大程度上意识到了他正在进行的创作,即是否真的想要创造一种新的另类语言,或者大师是否首先是出于调解的目的,将目光转向斯塔尼娜,再转向新吉奥特斯克式,从而将他的画作投射到一种优雅的稳固性上,这一点仍然存在疑问。然而,这种推理似乎并没有触及马索里诺早期的作品,即从乌菲齐美术馆借出的《乌米尔塔圣母》(Madonna dell’Umiltà ),这幅作品因其明显的晚期哥特式风格,可被视为一幅年轻的画作,创作者可能是三十多岁的马索里诺,或者至少比已经标志着实质性变化的恩波利作品要早一些。阿尔弗雷德-沙尔夫早在 1932 年就将这幅作品赠送给了马索里诺,这幅作品显然是作为私人奉献的珍贵画板而创作的,这也许是马索里诺在洛伦佐-吉贝尔蒂的工作室当学徒的最明显证据,瓦萨里在《生命》中也提到了这一情况:事实上,根据这位来自阿雷佐的历史学家的说法,马索里诺曾接受过雕塑家的训练(根据瓦萨里的说法,他是 “洛伦佐手下最好的润饰师”,“他在装饰人物方面非常灵巧和娴熟,在润饰方面也很有风度和智慧;正因为如此,他在凿刻时以最大的灵巧性在人体肢体和衣服上做出了一些柔软的凹痕”)。姿势和帷幔与吉贝尔蒂的《北门》使用了相同的语言:圣母的膝盖在光线照射下的长袍虹彩中突出,帷幔垂落到地板上,使蜿蜒的裙裾在光源的照耀下更加生动,这些几乎都可以在吉贝尔蒂的《圣安布罗斯》中找到。然而,马索里诺并不是大师作品的翻版:这种细腻、朦胧的优雅体现在温柔的肉色、过长的拉伸、某些略显淫荡的元素中,如微微倾斜的头部,使这位圣母看起来像一个非常优雅的幽灵,这是他自己的特权,即使在这种高度上也能使他成为一位独创的艺术家。马索里诺作为一名独创艺术家,已经能够与他的大师以及他的邻居洛伦佐-摩纳哥(Lorenzo Monaco)和杰拉尔多-斯塔尼纳(Gherardo Starnina)拉开距离,前者更倾向于一种抽象主义,而马索里诺却对这种抽象主义不屑一顾,后者则对花卉和珍贵的东西情有独钟,这让年轻的瓦尔达诺艺术家无动于衷。

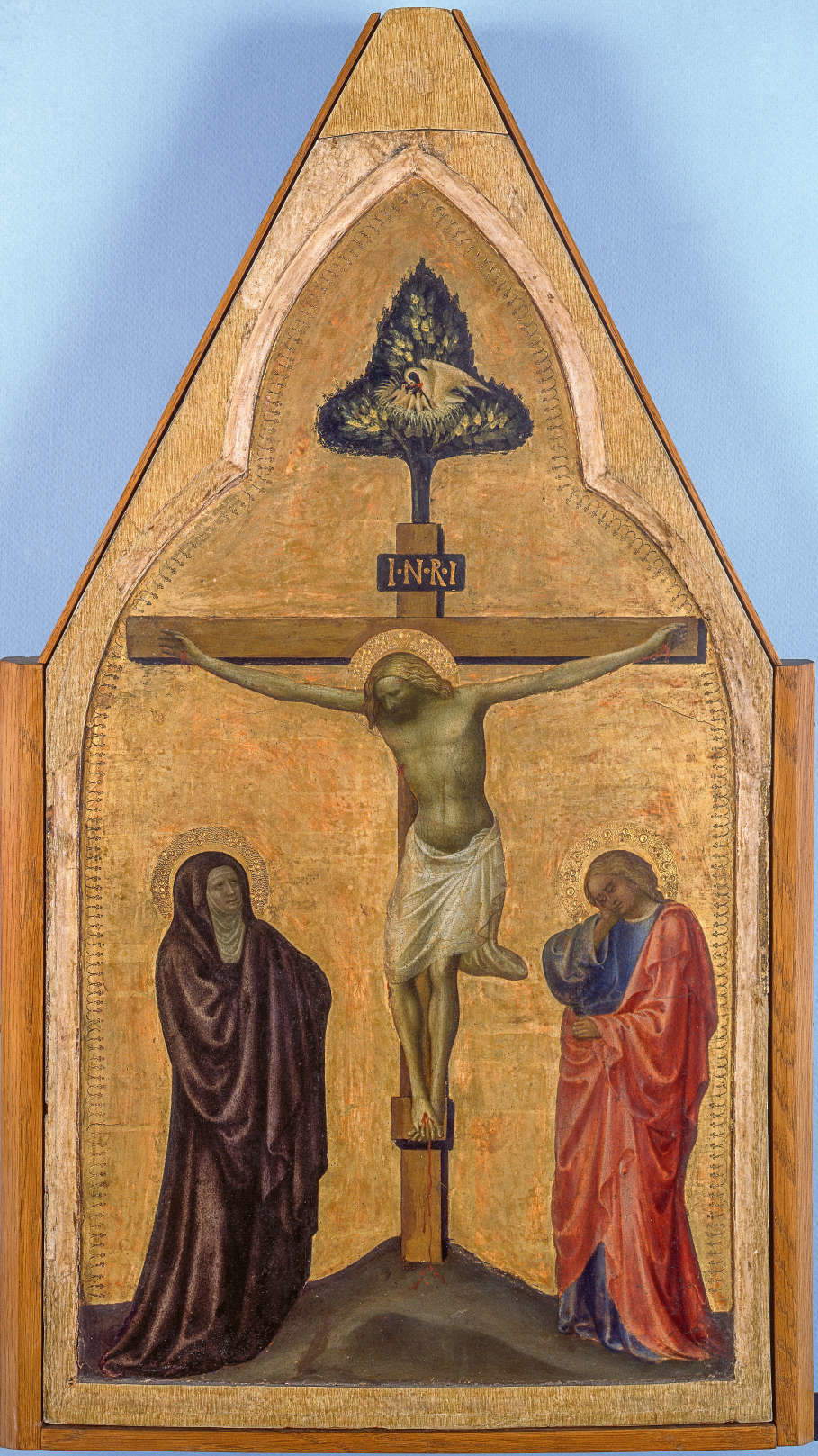

谦逊的圣母 》是此次展览的主要新作之一,这是一幅以前从未见过的私人收藏的《圣弗朗西斯 》,这幅画曾是一幅多联画的一部分,从风格上看,这幅画的创作年代与乌菲齐画的创作年代相近,但画中仍然存在着更明显的自然主义萌芽,这种萌芽在这里是通过对艺术家生活的反思来解决的(对当时的许多人来说也是如此)。De Marchi 认为,这幅《马索里诺》(在当时)是对 14 世纪晚期新吉奥特主义的反思(“左手握书的姿势也很明显,这是一种可塑性,但与此同时,细微的轻盈和脆弱的姿态却完全是马索里诺式的”),它暗示了新的冲动,这种冲动后来导致了恩波利壁画中更加坚实的马索里诺,尤其是马索里诺对他与马萨乔的相遇进行了长时间的思考。马索里诺在那次重要相遇的前夕一定在想些什么呢?答案应该来自佛罗伦萨教区的圣朱利亚诺(San Giuliano )壁画,该壁画与马索里诺 的 “前厅”(predella compartment)一起展出,还有来自蒙托邦英格尔-布尔代尔博物馆(Musée Ingres Bourdelle)的圣朱利安(Saint Julian)杀死父母的 暴力场景:马索里诺可能认为是时候摆脱洛伦佐-吉贝尔蒂(Lorenzo Ghiberti)的节奏了,但他并没有放弃在这位非常活跃的雕塑家的工作室中学到的精妙技巧。他的研究方向是金泰尔-达-法布里亚诺(Gentile da Fabriano)的宫廷世界,但同时也关注多纳太罗,尽管正如西尔维娅-德-卢卡(Silvia De Luca)所观察到的那样,他只是肤浅地关注多纳太罗,甚至可能有点心不在焉,当然他也没有意识到多纳太罗的存在,因为《圣朱利亚诺 》的姿势似乎让人想起《圣乔治》。梵蒂冈梵蒂冈收藏馆中的耶稣受难 像也与詹蒂莱有关,为了表明对这位马尔凯艺术家的艺术的兴趣既不是偶然的,也不是其他伟大艺术家所共有的,策展人将其放在了同一个展区(尽管实际上,在参观的行程中,它是贝托-安杰利科(Beato Angelico)的《塞德里圣母》(Madonna di Cedri)从比萨的圣马特国家博物馆运来,目的是展示马索里诺和贝托-安杰利科在同一年代,即 15 世纪第三个十年初期,是如何分享相同的关注点的。Pasce oves meas 场景的 sinopia 将我们带入了与马萨乔相遇的主题:遗憾的是没能在乌菲齐看到《圣安妮-梅特尔扎 》,这幅画本可以在恩波利的展览中完美呈现,尽管它是艺术史上最著名的图像之一。年轻的马萨乔已经迈向了一个新时代,而年长的画家则对同事带来的新奇感到惊讶和着迷,并试图做出反应,在展览中,我们看到的也许是最著名的杰作,即开头提到的《怜悯中的基督 》,它占据了一面墙。西尔维娅-德-卢卡(Silvia De Luca)写道:“在这幅作品中,画家的晚期哥特式特征被归结为完全装饰性的铜钹和细节的精心渲染,如十字架上的血管或钉子上的血迹”。在这里,马索里尼奥是在展望未来:墓穴在透视上被拉近,基督的身体被放置在试图接近马萨乔的体积中,构图本身试图做到可信、自然,它试图将观众的注意力吸引到圣母和抹大拉的痛苦上。这与邻近的新月形画没有什么关系,在那里,艺术家虽然保持了他与生俱来的优雅,但正如德卢卡所写,“甚至似乎陷入了 20 世纪早期新吉奥特主义的漩涡”。

在任何情况下,马索里诺都是了解新世纪初恩波利发生的事情以及他在这座城市出现的浪潮的参照艺术家,这一事件在与马索里诺同时期或紧随其后活跃在这座城市的一些艺术家的作品中产生了共鸣。这是展览第四部分的主题(实际上是从马索里诺作品对面的墙壁开始的),由来自学院博物馆的洛伦佐-摩纳哥(Lorenzo Monaco)的另一幅三联画拉开帷幕,其年代略晚于圣多尼诺的年代,并对其来自上文提到的圣斯特凡诺教堂的出处进行了假设。我们遇到的第一位艺术家是弗朗切斯科-德-安东尼奥-迪-巴托洛梅奥 (Francesco d’Antonio di Bartolomeo),他曾多次与马索里诺(Masolino)合作,并创作了多幅作品,在这些作品中,马索里诺的语言被诠释得更加诙谐轻松,如《洛皮亚诺的束腰圣母》(Madonna of the Girdle of Loppiano),这幅作品很容易绕过弗朗切斯科-德-安东尼奥接受过的洛伦佐-摩纳哥(Lorenzo Monaco)的教育。比奇-迪-洛伦佐(Bicci di Lorenzo)是当时的主角之一,他也是圣斯特凡诺教堂的壁画画家:他也是圣斯特凡诺教堂的壁画画家:《被封印的圣母子》和《西蒙-吉杜奇-达-斯皮奇奥》是他最出色的作品之一,《被封印的圣母子》和《西蒙-吉杜奇-达-斯皮奇奥》附有一个隔间,是为恩波利学院教堂绘制的多幅壁画的一部分。虽然这幅画还停留在晚期哥特式风格上,但它表明他已经能够从《圣乔维纳尔三联画》中看到马萨乔风格的空间感,他不应该对这幅杰作无动于衷。如果说乔瓦尼-托斯卡尼(Giovanni Toscani)等画家仍以晚期哥特式风格为傲,那么保罗-迪-斯蒂法诺-巴达洛尼(Paolo di Stefano Badaloni,又名保罗-斯基亚沃)和博尔赫斯-迪-皮耶罗(Borghese di Pietro)等画家则相反,他们试图向前推进,尽管他们完全是在自己的本土语汇范围内。然而,保罗-斯基亚沃的作品《十字架》显示出他是一位有能力表现出优雅气质的艺术家,他牢记马索里诺的教诲,而博尔赫斯-迪-皮耶罗的雄辩则更加大胆和粗糙,尽管他对马索里诺,尤其是比萨的《加尔米尼》多幅画的马萨乔非常着迷。

回到展览的主要围绕作品,即马索里诺的《皮耶塔中的基督 》,我们决定将其年代从传统的 1424 年提前一些:但并没有提前那么多,只是提前了几个月,足以将作品的完成时间提前到当年的最后几个月,或者提前到 1425 年,当时马索里诺和马萨乔已经开始在布兰卡奇礼拜堂组织创作。这种转变可能表明马索里诺在布兰卡奇小礼拜堂开工时回到了恩波利,其动机是《怜悯中的基督 》的巨大新颖性(诚然,与马萨乔正在绘制和已经绘制的作品相比,这只是一件小事,但必须将其与马索里诺在此之前的作品进行权衡),尤其是考虑到马索里诺在圣斯特凡诺教堂圣器室绘制的《洗礼堂与圣母》壁画:因此,在同一地点进行比较,可以让人体会到《圣母像》的前瞻性,这或许可以用更延迟的创作来解释。展览的最后两部分专门展出了两幅壁画:杰拉尔多-斯塔尼纳(Gherardo Starnina)早期创作的壁画位于圣母教堂(Annunziata),目前仅存一些残片(入口拱门上的一些圣徒):然而,正是由于这些残片,Gherardo Starnina(又称 “纤弱儿童大师”)才有了自己的名字,这是因为他最初的态度有些奔放,后来从西班牙旅行归来后,他的态度有所缓和),并有了一些可追溯到同一时期的作品。马索里诺在十字架礼拜堂的作品(为了庆祝这一时刻,从学院博物馆归还了洛伦佐-迪-比奇(Lorenzo di Bicci)的《耶稣受难 》祭坛画)。

然而,马索里诺的壁画也所剩无几:这些壁画的大部分都是薄片和一些残片,它们虽然不能让我们想象出作品完成时的样子,但却能让人联想到某些方案的独创性,例如例如,在壁画的一个场景中,艺术家在人物下方布置了一个假廊,而这个假廊的存在今天只能从一些建筑遗迹中猜测。然而,其他细节揭示了马索里诺是如何想象出一个带有一定程度幻觉的建筑群的,这在当时的托斯卡纳是很不寻常的,就像以连续的方式设置场景的想法在这些地方是不寻常的一样。苏帕认为,由于所有这些原因,马索里诺不得不借鉴意大利北部的例子,尤其是帕多瓦(从阿尔蒂基耶罗到朱斯托-德-梅纳布奥伊,途经瓜连托):苏帕写道,"在托斯卡纳和该地区以外的地方,当时的作品具有完全的创造性自由和重新思考的能力;这种自由在卡斯蒂利翁奥洛纳的装饰运动中将会很高兴地回归,而在恩波利,这种自由是如此充满激情,以至于说服了比奇。比奇-迪-洛伦佐(Bicci di Lorenzo)[在圣斯蒂法诺右中厅的壁画中,编者注]如此充满激情,以至于一度忽视了虚假空间和真实空间之间的一致性,发明了像墙纸一样从一面墙延伸到另一面墙的大理石结壳 "。

最后,还有一个消息值得注意:在右中廊有一块壁画碎片,同样出自马索里诺之手,就在圣器室入口处的月形装饰板不远处。这个片段一直被认为是圣伊沃的作品,但在展览期间,苏帕提出了一个不同的假设:布列塔尼的圣伊沃是一位法学家,通常被描绘成坐着,手持卷轴,象征着他为弱者辩护的事业,在他的右侧有一小撮寡妇和穷人,即他的助手。马索里诺描绘的圣人手中拿着的似乎是蜡烛,而不是卷轴,而在他的右边则是一群年轻女孩,她们面带微笑,衣着整洁,双手交叉放在胸前。这位学者认为,这与雅各布-达-瓦拉兹(Jacopo da Varazze)讲述的烛光节奇迹的场景更为吻合:这些女孩是在节日当天目睹基督显灵的献祭者,她们在这里被描绘成在神圣的显现之前等待从中间的人物手中接过蜡烛。苏帕并没有解释为什么教堂里会有一幅描绘烛光节的画作,而烛光节在当时的托斯卡纳却相当流行,但这一假设无疑是有趣的,并为这一场景增添了许多或多或少合适的标识:有人提到过圣人朱利安,也有人提出过圣人西吉斯蒙德的名字,考虑到各种因素,或许还可以想到圣人厄休拉。殉教者通常身披内衬纱布的斗篷,身边有一群女孩,即与她一起殉教的同伴,如果假定女孩们上方拱门上的白色挡板是一面旗帜的残片,那么人们可能会认为她手中的那面旗帜就是她典型的旗帜。

离开圣斯特凡诺教堂,同样值得一看的是托伦蒂诺的圣尼古拉斯保护恩波利免受瘟疫侵袭的板画,这是比奇-迪-洛伦佐(Bicci di Lorenzo)1445 年的现场作品,因此与展览所关注的时期相距甚远,但却说明了马索里诺来到恩波利后,传统模式出现了一定程度的退缩,因此,这幅作品或许不应该被列入参观日程,但或许是一个小小的迹象。

正如预期的那样,虽然有几件作品缺失(有些作品几乎无法修复,如《不来梅圣母像》和《圣安妮-梅特尔扎 》,因为博物馆不愿意借出,而有一件基本作品,即《圣母玛利亚和圣母 升天 的基础》,则是马索里诺从卡波迪蒙尼的同伴那里借来的),但马索里诺的作品还是得到了修复。尽管参观路线因布局的调整而受到影响,但公众仍能参观到一个出色的展览。恩波利 1424 年。马索里诺与文艺复兴的黎明》(Masolino e gli albori del Rinascimento) 是一个高质量的展览,它让马索里诺回到了他的时代背景中,可以说让他摆脱了马萨乔这个累赘的名字。该展览在恩波利举办,这给它带来了非凡的力量,因为恩波利在 15 世纪早期艺术地理学中具有举足轻重的地位,该展览是对马索里诺-达-帕尼卡莱这位艺术家进行深入研究的坚实项目,而这位艺术家在很大程度上被 “展览界”(如果我们愿意这样称呼的话)所忽视。在这位艺术家职业生涯中最重要的一年的周年纪念之际,应该对其进行深入的研究,以全面重现其职业生涯的前半部分(需要说明的是,展览的重点是 Masolino di Empoli:布兰卡奇小礼拜堂之后的所有作品都不是展览的主题)。马索里诺是一位不规则的、神秘的艺术家,他不断变化,总是在移动:然而,恩波利也许是比其他任何城市都更适合对这位15世纪早期的重要人物进行纵向研究的城市,在这一时期,哥特晚期绘画逐渐过渡到文艺复兴时期绘画。因为,除了佛罗伦萨,也许没有其他城市,至少在我们目前的知识水平中,拥有如此多的马索里诺在那关键的几个月中所做思考的痕迹。当然,也没有其他城市的教堂能让人在几步之遥就看到前世今生,看到晚期哥特式甜美的圣母和壁画的循环,尽管只剩下一个影子,但却因全新的冲动而充满活力。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。