by Federico Giannini (Instagram: @federicogiannini1), 发布于 02/05/2018

分类:

展览回顾

/ 免责声明

回顾2018年2月18日至6月28日在米兰普拉达基金会举办的 "后藏屯堡 "展览。

几天前,艺术史学家艾斯特-库恩(Ester Coen)在《Dagospia》上发表了一篇关于 "Post Zang Tumb Tuuum "的文章。艺术生活政治:意大利 1918 - 1943》可能是今年讨论最多的展览。库恩的论点主要围绕着这样一个事实:策展人杰尔曼诺-塞兰特(Germano Celant)“仅限于 ”向公众提供令人眼馋的名作(六百多件,在一条充满历史重构的道路上,配置了具有最高价值的语言学操作),他暂停了 对展览的 评判,这就有可能导致对米兰展览的歪曲解读。用艾斯特-库恩(Ester Coen)的话说:“一个展厅一个展厅地展开的非同步、非批判性的叙述,有可能将一个历史时刻推向高峰,但随后又陷入恐怖和残酷的深渊。然而,这种恐怖是在毫无疑问的杰作的魅力之间徘徊时无法喘息的,因为人们不分青红皂白地坚持一种美和表面自由的理念,这种理念伪装成一个时代和一个民族的艺术政治生产”。简而言之,批评家放弃了自己的评判角色,建立了一个既令人印象深刻又充满风险的行动。

事实上,这个在米兰 普拉达基金会展出至 6 月 28 日的展览并没有向公众提供批判性的解读:它只是严格按照时间顺序,从 1918 年到世界大战期间逐年展开,展厅为参观者提供了当时展览和环境的精确再现,按真人大小摆放,并将作品原封不动 地放置在墙壁上,墙壁上的大幅照片再现了当时的展厅。这是一项庞大而壮观的行动,但从长远来看,却有可能变得重复、枯燥和令人厌烦,这也是因为,如果在一个旨在研究 “两次世界大战之间意大利的艺术和文化体系 ”的展览上采用这种方法(正如导言中宣布的计划目标),必然会带来至少几个问题。第一个问题:它没有就艺术家与政权之间的关系提供充分的答案。只要读一读目录就会知道,根据塞兰特的说法,“艺术家捍卫自己的语言自主性,同时对语言的工具化无动于衷”:换句话说,艺术家们会采取折衷的立场,从字里行间似乎可以看出,对法西斯主义的依附(至少在大多数情况下)仅仅是出于机会主义。然而,这种机会主义并不妨碍艺术家们用自己喜欢的语言表达自己,这与希特勒的德国或斯大林的俄国的情况恰恰相反。在意大利,这种情况并没有发生,因为墨索里尼坚信,语言的现代性对新艺术(法西斯艺术)的诞生具有重要作用。不仅如此,该政权从未对 “法西斯艺术 ”的定义做出限制。卡尔维西写道:“没有什么比艺术更难管理了”,“政权知道这一点”。

除了因机会主义而追随法西斯主义的艺术家外,还有一些艺术家因强烈的信念而追随法西斯主义,相反,也有一些艺术家公开表示反对。因此,就出现了前面提到的第二个问题:为反法西斯艺术家(马里奥-马法伊、卡洛-列维、埃内斯托-特雷卡尼、科拉多-卡格里等人)保留的空间有限,他们只有在最后的酒吧里才成为主角。此外,情况也不可能是这样的:关于边缘化艺术家的文献资料,其分量和规模不可能与那些受到政权青睐的艺术家的文献资料相提并论。这也是艾斯特-库恩所担心的高估风险的另一个方面。在做出上述考虑之后,我们或许有必要问自己一个问题:在一个我们目睹了令人担忧的反思(有些人认为这可能预示着危险的漂移)的时代,在一个我们尚未完全接受我们的过去的时代,在一个似乎仍然不可能以完全平静的方式触及某些主题的时代,我们真的准备好了像塞兰特这样的行动吗?

|

| 米兰普拉达基金会的 "后臧克家"展览大厅。图片来源:Ph.来源:Delfino Sisto Legnani 和 Marco Cappelletti

|

|

| 米兰普拉达基金会的后藏传佛教展览大厅。图片来源:Delfino Sisto Legnani 和 Marco CappellettiDelfino Sisto Legnani 和 Marco Cappelletti 供图

|

|

| 米兰普拉达基金会的后藏传佛教展览大厅。图片来源:Delfino Sisto Legnani 和 Marco Cappelletti资料来源 Finestre sull’Arte

|

|

| 米兰 Fondazione Prada 的Post Zang Tumb Tuuum展览大厅。Ph.图片来源:Delfino Sisto Legnani 和 Marco Cappelletti

|

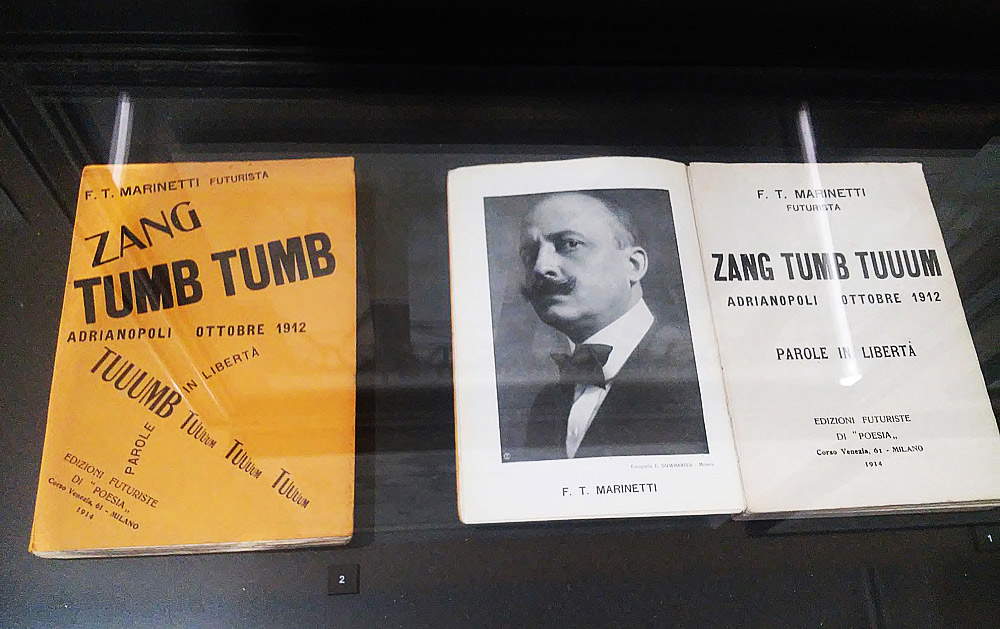

此外,这是一个难以概括的故事,因为参观者会发现自己沉浸在一场暴饮暴食的展览中,几乎没有喘息的机会,而展览所展开的空间,普拉达基金会通常至少为三个展览预留了空间。这种超乎寻常的规模在其他展览场所几乎是无法想象的。因此,我们将在这里简要介绍一下,首先是向公众介绍菲利波-托马索-马里内蒂(Filippo Tommaso Marinetti,1876 年出生于亚历山大港,1944 年出生于贝拉焦)的第一个展厅,他于 1914 年发表了他的视觉诗《Zang Tumb Tuuum》,这是他对自由中的文字研究的综合体:第一次世界大战后,马里内蒂是少数几个坚定不移地推动未来主义运动的人之一,没有屈服于卡洛-卡拉(Carlo Carrà)和吉诺-塞韦里尼(Gino Severini)等人所迷恋的回归秩序的诗学。Fortunato Depero(Fondo,1892 年 - Rovereto,1960 年)在他的《Marinetti temporale patriottico》(1924 年)中描绘了马里内蒂的形象,这位未来主义的创始人身着黑衣,站立着慷慨激昂地发表演说,从他口中吐出的是一条火舌:红色的波浪与击中诗人的白色和绿色闪电交织在一起,彰显了他演说的主题。在集体想象中,人们倾向于将未来主义艺术与法西斯主义艺术相提并论,然而未来主义与法西斯主义之间的关系却摆脱了这种僵化的逻辑:马里内蒂本人创建了未来主义政治党,该党后来并入墨索里尼的 “战斗法西斯”(Fasci di Combattimento),但他早在 1920 年就决定离开 “战斗法西斯”,与未来领袖的抱负展开公开论战(他将墨索里尼描述为 “一个自大狂,一点一点地变得反动”)。三年后,普雷佐里尼再次指出,未来主义的革命性与以纪律和秩序为基础的政治纲领是不相容的。1938 年,即种族法颁布的那一年,马里内蒂毫不犹豫地表达了他对这一政策的反对,因为他已经意识到了这一政策的毁灭性危险。

然而,这些方面并没有在展览中体现出来,因为展览的范式仅仅是一种历史重建,策展人的身影被刻意忽略了。Post Zang Tumb Tuuum 的视角是功能性的,它将参观者置于一个同步的视角中,让他在一面墙上欣赏马里奥-西罗尼(MarioSironi,1885 年出生于萨萨里,1961 年出生于米兰)的城市景观,他渴望见证米兰郊区正在经历的快速变化,而在不远处,则是乔治-莫兰迪(Giorgio Morandi,1890-1964 年出生于博洛尼亚、1921 年在柏林国家美术馆举办的Das Junge Italien画展上,这位当时年仅 30 岁的博洛尼亚画家带着他的水壶和玻璃杯作品亮相,正如当时年仅 19 岁的拉斐尔-弗兰基(Raffaello Franchi)1918 年在《La Raccolta》专栏中写道的那样,这些作品体现了 “以静物的宁静 ”来思考一切的必要性。同样,贾科莫-巴拉(Giacomo Balla,都灵,1871 年 - 罗马,1958 年)的《意大利人民的男人》(Le mani del popolo italiano,1871 年 - 罗马,1958 年)也是一部言辞犀利但语言几乎预示着波普艺术的作品,其公然的宣传性与平静的《梅里吉奥》(Meriggio)的 "秩序"(rappel à l’ordre)相抵消、Carlo Carrà(夸尔格南托,1881 年 - 米兰,1966 年)在同一时期创作的田园诗般的Tramonto al mare(海边日落)和温柔的Cavalli(马匹)与Gerardo Dottori(佩鲁贾,1884 年 - 1977 年)创作的激烈而富有戏剧性的Incendio città(城市之火)相映成趣,在这些作品中,火舌笼罩着建筑物,使其形态支离破碎。

在普拉达基金会的展览中,也有私人故事的空间,例如皮埃蒙特企业家里卡多-瓜利诺(Riccardo Gualino,1879 年出生于比耶拉,1964 年出生于佛罗伦萨)的故事,他是一位高雅的古代和当代艺术收藏家,也是当时最伟大的艺术家之一费利斯-卡索拉蒂(Felice Casorati,1883 年出生于诺瓦拉,1963 年出生于都灵)的支持者、他的肖像画冷峻而疏离(Hena Rigotti 和 Renato Gualino 的肖像画堪称杰作),是 “反对强调隐藏在合理理由中的方案 ”的艺术的明显特征,他反对 “绘画和传统的本能”,正如当时 22 岁的Piero Gobetti(都灵,1901 年 - 塞纳河畔讷伊,1926 年)在 1923 年写的第一本专门介绍卡索拉蒂的专著中所说的那样。卡索拉蒂、瓜里尼奥和戈贝蒂三人都为他们自豪而勇敢的反法西斯主义付出了沉重的代价:戈贝蒂遭受了队友的暴力,这损害了他本已岌岌可危的健康(这位年轻的出版商 25 岁时在巴黎失踪);瓜里尼奥被禁闭并没收了全部财产;而卡索拉蒂则陷入了孤独。

|

| 菲利波-托马索-马里内蒂,《Post Zang Tumb Tuuum》的两个版本

|

|

| Fortunato Depero,《爱国的当代马里内蒂》(1924 年;布面油画,150 x 100 厘米;私人收藏)

|

|

| 1931 年,《未来主义》编辑部与米诺-索门齐、菲利波-托马索-马里内蒂、恩里科-普兰波利尼、布鲁诺-G-桑津在罗马。墙上挂着 Fortunato Depero 的画作

|

|

| 马里奥-西罗尼,《有卡车的城市风景》(1920 年;布面油画,50 x 80 厘米;由皮亚琴察 ED 画廊提供)

|

|

| Das Junge Italien 展览中有关乔治-莫兰迪部分的重建图

|

|

| 贾科莫-巴拉,《意大利人民之手》(约 1925 年;三幅珐琅画布板,每幅 173 x 113.5 厘米;私人收藏)

|

|

| Carlo Carrà,《Il meriggio》(1927 年;布面油画,88 x 69 厘米;乔治-普拉扎收藏集)

|

|

| 卡洛-卡拉,《海边的日落》(1927 年;布面油画,49 x 57 厘米;威尼斯,Musei Civici,Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro 收藏馆)

|

|

| Carlo Carrà,《马》(1927 年;布面油画,140 x 180 厘米;罗马,国家现代和当代艺术画廊)

|

|

| 杰拉尔多-多托里,《城市的燃烧》(1926 年;布面油画,209 x 188.5 厘米;佩鲁贾,佩纳宫市政博物馆)

|

|

| Felice Casorati,《Hena Rigotti 肖像》(1924 年;蛋彩画板,60 x 77 厘米;都灵,现代艺术画廊)

|

|

| 费利斯-卡索拉蒂,雷纳托-瓜利诺肖像(1923-1924 年;胶合板上的油彩,97 x 74.5 厘米;维亚雷焦,马特乌奇学院)

|

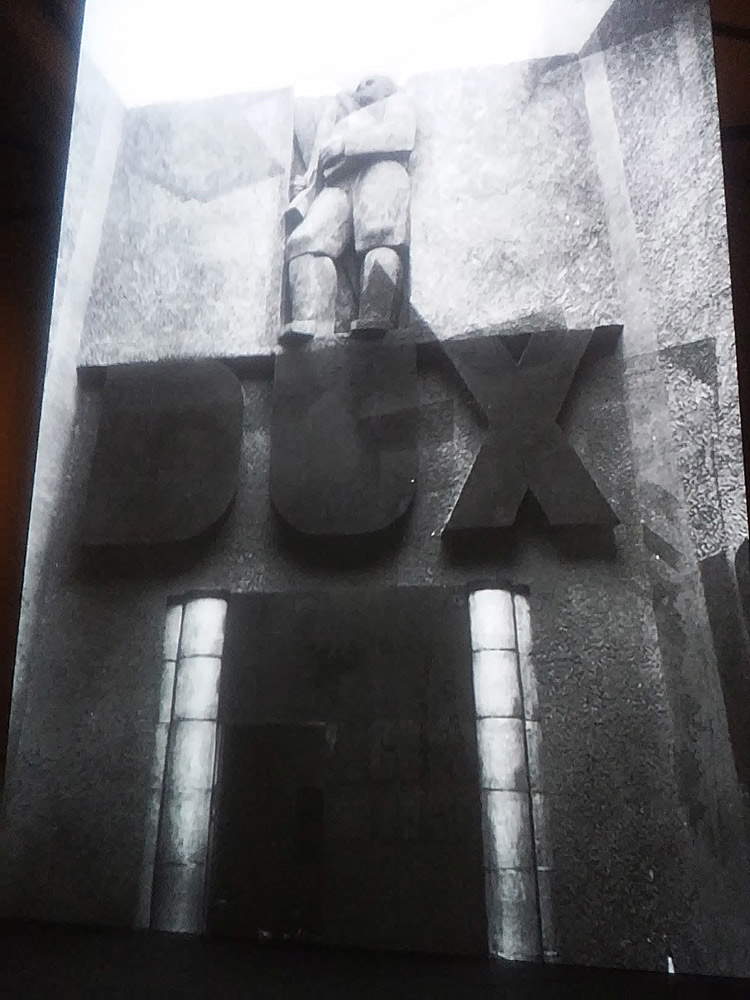

在专门介绍玛格丽塔-萨尔法蒂(Margherita Sarfatti)的部分之后,我们来到了米兰展览的分水岭--基金会的收藏馆,在这里,公众可以看到来自中央国家档案馆的巨幅投影图片,这些图片再现了 1932 年在罗马 Esposizioni 宫举办的法西斯革命展览:该展览是在罗马进军十周年之际举办的,所有 “法西斯主义 ”艺术家,如西罗尼、阿奇勒-富尼、恩里科-普兰波利尼、朱塞佩-特拉格尼和阿达尔贝托-利贝拉都参加了展览,他们在 19 个展厅展出了自己的作品,旨在为公众提供一个弘扬民族及其崇拜、法西斯主义本身和元首形象的路线。革命展览取得了巨大成功,吸引了近 400 万参观者,按目前的汇率计算,展览收入将近 600 万欧元。因此,"后藏屯布图乌姆 "继续沿用法西斯言论:德佩罗(Depero)和巴拉(Balla)回来了,政权推动的展览重现了,塔亚特(Thayaht)的雕塑综合作品来了,西罗尼(Sironi)的庆祝壁画草图出现了,当时主角们的时代照片也一度出现了。展览还不时为持不同政见的艺术家提供展示空间,但他们的作用仅仅是 “陪衬”:卡洛-列维(Carlo Levi)(被判处流放,他在著名的《基督停在埃博利》(Christ Stopped at Eboli)中讲述了这一事件)、阿里吉-萨苏(Aligi Sassu,被捕)、安东涅塔-拉法尔(Antonietta Raphaël,受种族法影响)、马里奥-马法伊(Mario Mafai,安东涅塔-拉法尔的丈夫,因此也参与其中)的作品在这里或那里展出。尤为有趣的是安东涅塔-拉斐尔(Antonietta Raphaël,考纳斯,1895 年 - 罗马,1975 年)创作的《犹太教堂中的赎罪日》和马里奥-马法伊(Mario Mafai,罗马,1902 年 - 1965 年)创作的《花篮》,这两幅作品体现了罗马画派的抒情性,与当时许多艺术作品的修辞性和纪念性古典主义形成了鲜明对比。展览的亮点之一是翁贝托-博乔尼(Umberto Boccioni,1882 年出生于雷焦卡拉布里亚,1916 年出生于维罗纳)非常著名的作品《足球运动员的活力》(Dynamism of a Footballer),该作品与图利奥-达尔比索拉(Tullio d’Albisola,1899 年出生于阿尔比索拉超级市场,1971 年出生于阿尔比索拉玛丽娜)的陶瓷作品一同展出,因为这两件作品都曾于 1934 年出现在罗马马里内蒂故居的照片中。

法西斯政权的垮台和战争的暴行构成了当时大部分文化经历以及普拉达基金会展览的戏剧性尾声。米诺-马卡里(Mino Maccari,锡耶纳,1898 年 - 罗马,1989 年)创作于 1943 年的小型油画《墨索里尼在大议会上》选自DUX 系列,将独裁者描绘成一幅怪诞肮脏的漫画,而在背景中,卡洛-莱维(Carlo Levi,都灵,1902 年 - 罗马,1975 年)在佛罗伦萨创作的《集中营》等画作则再现并见证了世界大战 的 惨剧、这些画作以令人沮丧的直觉预见到了当时大多数人所不了解的现实,而这种现实只有在敌对行动结束后才会以其恐怖的面目出现;还有阿里吉-萨苏(Aligi Sassu,米兰,1912 - 波伦卡,2000 年)的《内战》,画中描绘了一群游击队员被枪杀的场景;以及反法西斯主义者埃内斯托-特雷卡尼(Ernesto Treccani,米兰,1920 - 2009 年)的《Fucilazione》,他于 1938 年创办了《Corrente》杂志,但仅仅两年后就遭到镇压。欧元区的未来主义计划从未按照最初的设计完成,在世界大战结束时仍处于建设状态,在结束论述时成为一个政权野心的苍白、褪色的影子,最终将整个国家拖入最深的深渊。解放后不久,热那亚公爵宫举办了一次展览,期间艺术家们捐赠了自己的作品,为战争受害者募集资金,该展览的最后一幅图片可能是可能重生的最清晰、最醒目的象征。

|

| 法西斯革命投影展

|

|

| 法西斯革命展览放映

|

|

| Thayaht,Dux(1929 年;驼背金属,高 35 厘米)

|

|

| Antonietta Raphaël,《犹太教堂中的赎罪日》(1931 年;布面油画,48.5 x 64 厘米;米兰,Giuseppe Iannaccone 收藏馆)

|

|

| 马里奥-马法伊,《花篮》(1938 年;布面油画,69.5 x 59 厘米;奥古斯托和弗朗西斯卡-乔瓦纳迪收藏集)

|

|

| 翁贝托-博乔尼,《足球运动员的活力》(1913 年;布面油画,93.2 x 201 厘米;纽约,现代艺术博物馆 - MoMA)

|

|

| 图利奥-达尔比索拉的陶瓷壶

|

|

| 卡洛-列维,《集中营或死去的女人》(Il lager presentito)(1942 年;布面油画,50 x 61 厘米;罗马,卡洛-列维基金会)

|

|

| Aligi Sassu,《内战(洛雷托广场的殉难者)》(1944 年;布面油画,116 x 200 厘米;罗马,国家现代和当代艺术画廊)

|

|

| 埃内斯托-特雷卡尼,《Fucilazione》(1943 年;布面油画,马切拉塔,卡里玛基金会 - 里奇宫博物馆)

|

|

| Carles Buïgas,罗马 E42 的 “发光花园 ”项目研究(约 1940 年;木炭上的混合媒介;San Lazzaro di Savena,马西莫和索尼娅-西鲁利基金会)

|

跨过展览的门槛,人们不禁要问,公众在最后一个展厅所看到的一切是否足以抵御道歉的风险,以及不止一位参观者为之惊叹的巨大修辞工具是否会屈服于被杀害的母亲、被枪杀的年轻人以及在啤酒馆中被残忍扼杀的生命等令人心碎的画面。展览所采用的纪录片范式 让每一个答案都具有开放性,参观者的反应往往截然相反。因为人们可以认为,纪录片本身可以仅凭其科学价值的力量来消解夸夸其谈,但也可以认为,粗制滥造的图像恰恰相反,可以为夸大其辞提供依据。因此,我们是否有可能以超然的态度来观察一个今天仍在发生意识形态冲突的主题?为公众提供一系列再现当时场景的艺术作品,是否足以让参观者理解独裁统治下艺术与政治之间的艰难关系?特别是在面向公众的展览中,公众往往对展览的主题缺乏足够的了解,甚至期望展览能使他们受益匪浅,文件真的能说明问题吗?或者说,像 "后藏屯堡"这样的展览是否正是因为可以做出各种解释,甚至是模棱两可的解释,而将自己定位为一种危险的行动?

然而,有趣的是,Germano Celant 说他真正的批评作用是,正如他在画册(这本画册并不实用,而且过于昂贵:110 欧元,展览期间打折至 90 欧元)上的文章中所写的那样,“反对展览的非语境化,其孤立的做法,只对无处不在的商业价值起作用,在这种情况下,艺术被转化为产品和经济”。换句话说,这位评论家公开反对白立方体展览,因此也反对将图像从其语境中抽象出来。应该指出的是,这种影响与我们现在和过去所习惯的展览截然不同。因此,"后藏屯布图姆 "也是一个意在质疑展览组织方式的展览。这或许才是我们应该反思的方面,而不是内容方面,这也是因为普拉达基金会的展览几乎没有增加我们对两次大战之间艺术的了解。从本质上讲,《后藏传佛教》的博物馆学价值将继续引起讨论,它无疑为新的展览可能性指明了道路:在 Celant 提议的模式中,作品之间相互支持,不存在几乎作为片段存在的作品,而是最终组成了一个合唱叙事,旨在让参观者沉浸在那个时代的现实中,而不是对其进行解释或诠释。用电影术语来说,这就是 "身临其境"的胜利,通过对 20 世纪二三十年代的展览、双年展和四年展进行部分翻拍。简而言之,这就是展览的主要优点:提出了一个全新的、与众不同的标准。这也许正是我们在未来的岁月中将记住和讨论的。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。

我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。

您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。