为所有抵达奥斯威辛集中营和灭绝营的囚犯拍照:这是威廉-布拉塞的任务,他被称为 “奥斯威辛摄影师”,至今仍被人们铭记。每个囚犯拍三张照片,在拍照的同时,威廉已经知道了他们的悲惨命运。死亡、痛苦、暴行。男人、妇女、儿童、老人从他的镜头前走过,他们不知道自己会发生什么,不知道自己的生命会被缩短,不知道自己没有未来。惊恐、疲惫的面孔上写满了痛苦和恐惧。

他也被关押在集中营里,但鉴于他 作为摄影师的技能 ,他发现自己成了奥斯威辛集中营纳粹制度的见证人和 “合作者”,被迫拍摄所有囚犯的照片,以方便集中营领导辨认身份。他能拒绝吗?也许他可以拒绝,但他清楚地知道,拒绝将导致他必死无疑;出于求生的本能 ,他接受了任务,但他做出了选择,在集中营解放(今年是解放80 周年)时保存了数以万计的照片。他的作品为奥斯威辛集中营的所有暴行提供了宝贵的文献资料,也为审判纳粹战犯提供了宝贵的帮助。

威廉于 1917 年 12 月 3 日出生于波兰的Żywiec,父亲是奥地利后裔,母亲是波兰人。从十几岁起,威廉就对摄影产生了浓厚的兴趣,他花了很多时间在卡托维兹一位姨妈的照相馆里学习摄影技巧。纳粹入侵波兰后,他的生活发生了巨大变化。由于他父亲一方的奥地利血统,占领当局多次试图说服他加入武装部队,给他不断施加压力,但布拉塞坚决抵制,拒绝与政权合作。紧张局势日益加剧,威廉决定逃离波兰前往法国,但他的计划失败了。他在试图逃跑时在匈牙利边境被捕入狱。在狱中,纳粹继续试图招募他加入纳粹军队,但他坚决拒绝。他不参军的决定 导致他在 1940 年被盖世太保反复审问 ,最后被驱逐到新开放的奥斯威辛集中营和灭绝营。他的登记编号为3444。在奥斯威辛集中营,他起初受到的待遇与其他囚犯无异:强迫劳动和极端的生活条件,但后来照相机将他从死亡线上救了回来。事实上,他是被集中营指挥官鲁道夫-霍斯(Rudolf Höss)招募来为抵达集中营的囚犯拍照的;他被选中在奥斯威辛一号集中营第 26 区由盖世太保管理的摄影实验室 工作。

囚犯通过囚犯行政办公室Häftlingsschreibstube 被传唤到摄影实验室。在拍照之前,他们必须遵守一系列严格的程序:囚犯必须剃光头发,并在监狱的条纹制服 上清楚地缝上囚犯的身份编号和一个三角形,三角形的颜色代表他们被监禁的原因。戴头套也是强制性的。在指定时间,囚犯们在 26 号监区前有秩序地排成一队,按照数字升序排列,以方便摄影师工作。每个囚犯都以三种标准姿势拍照:侧面、赤面和戴头套(男性)或披肩(女性)的正面。每张照片的左下角都标有身份编号、国籍和 “KL 奥斯威辛”(Konzentrationslager Auschwitz 的缩写)字样。这一严格的系统旨在以无情的官僚主义方式记录和编目集中营中的每一名囚犯。

布拉塞在与被称为 “死亡医生 ”的纳粹犯罪医生约瑟夫-门格尔博士(Josef Mengele)接触后,还发现自己的任务之一就是 记录 在被当作人体小白鼠的囚犯身上进行的 医学实验 。对于威廉来说,他知道他的照片中永垂不朽的所有囚犯都必死无疑,这让他的每一次拍摄都变成了一次折磨。每张照片都讲述了一个恐怖的日常片段:他们惨遭殴打,被疾病和虐待吞噬,沦为行尸走肉,脸上写满了恐惧和暴力。他的镜头被迫记录下非人的现实,他是这场噩梦的无声见证者,这场噩梦将困扰他的余生。

威廉-布拉塞与另一名在奥斯维辛照片实验室工作的囚犯布罗尼斯瓦夫-尤雷切克一起,在保存许多这些照片方面发挥了至关重要的作用。1945 年 1 月,随着红军的逼近,两人奉命销毁所有照片资料。这项任务由照片鉴定部门Erkennungsdienst 的负责人伯恩哈德-瓦尔特(Bernhard Walter)监督执行。在执行命令时,布拉塞和尤雷切克将湿相纸以及大量照片和底片放入熔炉中。这些材料可以防止烟雾散逸。他们认为,一旦点燃熔炉,只有几张照片会燃烧起来,然后没有氧气的火就会熄灭。他们假装匆忙,将一些照片散落在实验室的各个房间里:在撤离时,由于匆忙,没有人来得及拿走所有的照片,因此会有一些照片被保存下来。在永远离开大楼之前,两人最后用木板关上了实验室的门,以防有人进入。由于这一举动,38,916 张照片得以保存下来。

盟军解放集中营后,找到的照片资料 被装进袋子里,根据前囚犯约瑟夫-迪尤拉(Józef Dziura)的描述,这些资料被送到霍茹夫的一名摄影师手中。随后,这些材料被送到克拉科夫的波兰红十字会 办事处。1947 年,这些照片最终被转移到 在奥兹维辛新建的奥斯威辛-比克瑙纳粹集中营博物馆的档案中 。

博物馆机械文献部的前集中营囚犯卡罗尔-吕德茨基(Karol Rydecki)负责对这些文献进行描述和编目。在工作中,吕德茨基用铅笔或墨水在照片背面记下了囚犯的姓名、出生日期和地点、抵达集中营的日期以及死亡日期等信息。由于这些注释,这些照片不仅成为奥斯威辛恐怖的视觉记录,也成为宝贵的历史资料。

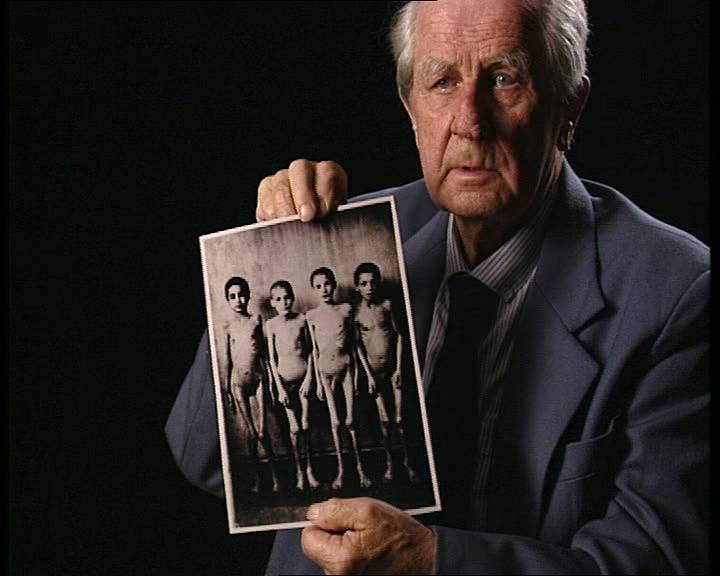

布拉斯呢?解放后,当他回到出生地济维茨时,他再也无法拍摄任何照片了。虽然我有一台柯达相机,但我再也不能拍照了,我对它们感到厌恶。在生命的最后几年,他决定 公开讲述自己的故事,为大屠杀的历史记忆做出贡献。在 2005 年由 伊雷克-多布罗沃尔斯基( Irek Dobrowolski)执导、安娜-多布罗沃尔斯卡(Anna Dobrowolska)制片、2006 年 1 月 1 日在波兰 TVP1 电视台首次播出的波兰纪录片《肖像 艺术家》(Portrecista)中,他不仅讲述了自己在集中营的工作和所承受的精神负担,还讲述了他自己拍摄的一些照片背后的故事 。其中包括 14 岁的切斯瓦娃-库卡(Czesława Kwoka)的故事,她和他一样是波兰人,与母亲一起被驱逐到奥斯威辛集中营,1943 年 3 月被注射苯酚致死,比母亲晚了一个月。在这张著名的三人合影中,切斯瓦娃穿着条纹制服,其中一人头上甚至还披着披肩,上面是她刚刚被迫按照集中营规定剪掉的短发。在她的号码旁边,制服上贴着一个红色三角形,标志着她是一名政治犯。她的嘴唇上也有暴力痕迹:根据布拉塞的证词,就在照片拍摄之前,她遭到了一名监管人员的殴打,因为她对收到的命令和不懂的语言感到困惑,不明白自己该做什么。于是,这名妇女对这个无辜的女孩发泄了她的愤怒。“她哭了,但却无能为力。在拍照之前,女孩擦去了嘴唇上的泪水和血迹。说实话,我感觉自己也被打了,但我不能干涉。这将是致命的。你什么都不能说,”布拉塞在纪录片中讲述道。

由卢卡-克里帕(Luca Crippa)和毛里奇奥-翁尼斯(Maurizio Onnis)撰写的《奥斯维辛摄影师》(Il fotografo di Auschwitz)一书也讲述了威廉-布拉塞的故事,该书于 2013 年由 Piemme 出版。五年的集中营生活,五万多张照片。这些影像见证让人们深入了解奥斯威辛集中营的现实和大屠杀的暴行。通过影像和记忆,我们将永远铭记。

本文作者 : Ilaria Baratta

Giornalista, è co-fondatrice di Finestre sull'Arte con Federico Giannini. È nata a Carrara nel 1987 e si è laureata a Pisa. È responsabile della redazione di Finestre sull'Arte.

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。