关于伟大的扬-凡-艾克(Jan van Eyck,Maaseik,约 1390 年-布鲁日,1441 年),最常被引用的文学段落之一是巴托洛梅奥-法基奥(Bartolomeo Facio,La Spezia,约 1400 年-那不勒斯,1457 年)在《De viris illustribus》一书中献给他的一章的标题:这本由利古里亚人文学者于 1455 年至 1457 年间撰写的论文收集了 63 位当时杰出人物的生平,其独特之处在于书中不仅有君主或文学家的传记,还有艺术家的传记。法基奥对艺术有着强烈的热情,他是第一批研究佛兰德斯艺术家的意大利评论家之一,并完全掌握了凡-艾克艺术惊人的新颖性。因此,我们在献给这位艺术家的传记中读到“Iohannes Gallicus nostri saeculi pictorum princeps iudicatus est, litterarum nonnihil doctus, geometriae praesertim et earum artium quae ad picturae ornamentum accederent, putaturque ob eam rem multa de colorum proprietatibus invenisse, quae ab antiquis tradita ex Plinii et aliorum auctorum lectione didicerat”(“扬-凡-艾克被认为是本世纪画家中的第一人、据说他通过研究普林尼和其他作家,发现了许多关于色彩特性的知识”)。关于普林尼,人们注意到法西乌斯本人在描述凡-艾克时追随了这位伟大的拉丁作家(事实上,他的话与普林尼在《自然历史》(Naturalis historia)中用来赞美伟大的古典画家安提波利斯的潘菲洛的话如出一辙),尤其是他明确指出这位画家具有文学和几何学知识:法齐乌斯认为凡-艾克掌握了技术技能和理论知识,这一点值得详细说明,因为这位佛兰德艺术家引领了一场改变绘画的革命,而这场革命离不开这些非凡的技能。

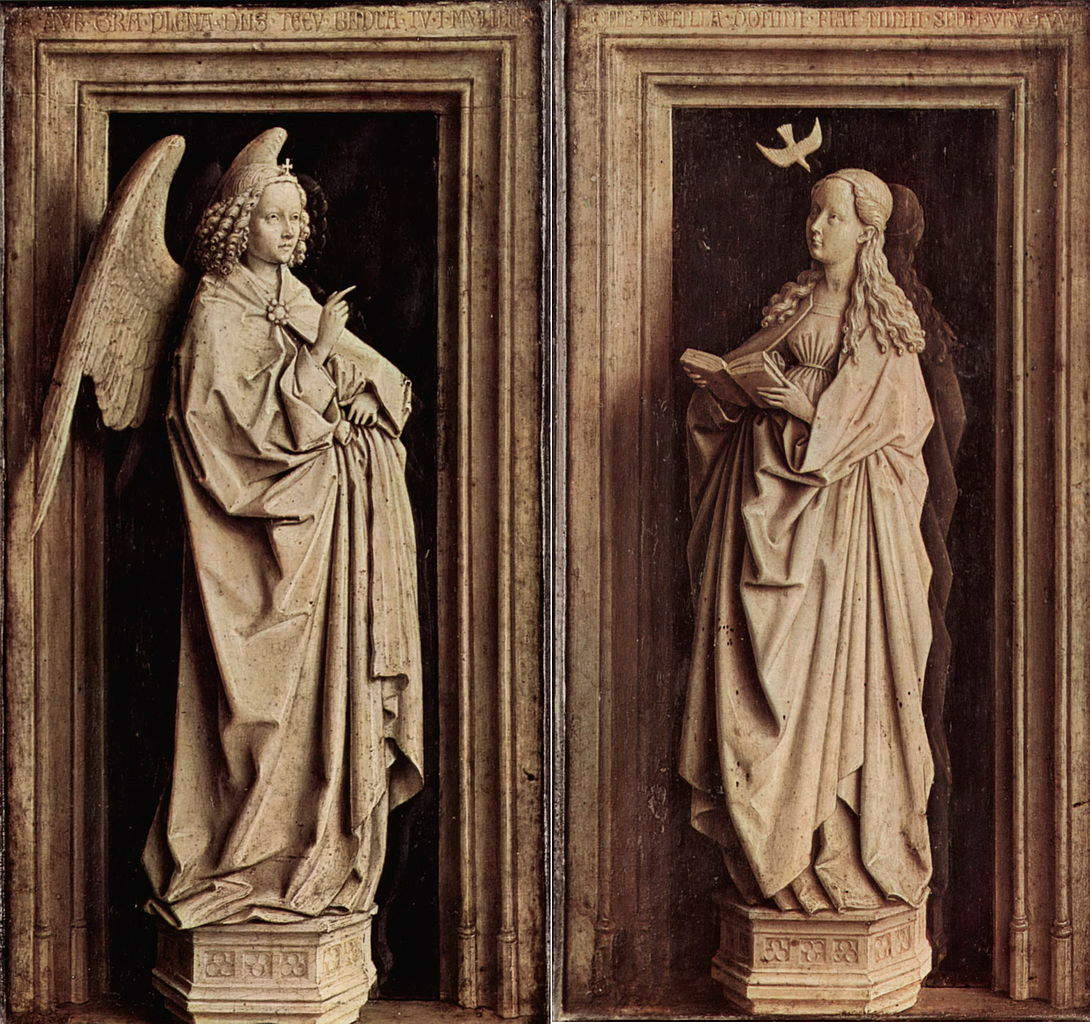

有史以来规模最大的凡-艾克展览(Van Eyck.在展览目录中,艺术史学家马克西米利安-马腾斯(Maximiliaan Martens,与蒂尔-霍尔格-博切特(Till-Holger Borchert)和扬-杜莫林(Jan Dumolyn)共同担任策展人)解释说,通过这一表述,我们可以理解凡-艾克改变了人们对光的感知方式,而这种方式将继续影响数百年的绘画史。起点是法西奥断言扬-凡-艾克读过普林尼的文字:这一断言无法通过文献证据来验证,因此只能根据弗拉芒画家的已知作品来研究。我们可以从现藏于马德里蒂森-博内米萨博物馆的灰彩画《天使报喜》入手:在这幅作品中,天使的翅膀被置于画框上方,几乎是朝着主题的方向移动。凡-艾克的其他作品中也有类似的例子(如《神秘的羔羊》多联画:注意亚当的脚向观众移动)。德国学者鲁道夫-普赖姆斯贝格(Rudolf Preimesberger)坚信凡-艾克确实读过普林尼和法西奥提到的 “其他作者 ”的作品(他在马德里的一篇关于《圣母领报》的文章中谈到了这一点),他认为这一幻觉细节证实凡-艾克已经学会了古代的 “幻觉”(eminentia)概念,即艺术家在绘画中制造幻觉的能力,让支撑物上描绘的物体仿佛离开了艺术作品的空间,进入了现实。普林尼在《自然史》第三十五卷中提到了阿佩莱斯:在这里,我们读到这位希腊艺术家创作了一幅 “亚历山大大帝在戴安娜-埃菲西亚神庙中手持霹雳的肖像,似乎手指突出,霹雳从画中射出”。普林尼用eminere 来表示动词 “突出”,这也是凡-艾克试图通过上述两个细节达到的效果。不过,凡-艾克的作品与普林尼的文本之间的比较还可以继续下去:例如,马腾斯认为,在《神秘的羔羊》多联画的中央隔间中,葡萄串和人物的帷幔指的是传说中宙斯和帕拉西斯之间的争执,据说两位画家在争执中分别描绘了以下内容一串串葡萄如此逼真,以至于骗过了一些前来啄食的鸟儿;一块块窗帘如此真实,以至于宙斯要求帕拉西奥拉开窗帘(宙斯陷入的骗局使他确信自己败下阵来,因为他成功地骗过了一些动物,而帕拉西奥却迷惑了一位艺术家)。

另一个有趣的因素是,扬-凡-艾克是第一个在自己的作品上标注日期和签名的佛兰德斯艺术家,这可以被看作是他坚持独立的一种方式。普林尼曾写道,将绘画提升到文科艺术的高度是潘菲洛的功绩。 他在第 XXXV 章中指出,潘菲洛接受了所有被认为是高尚的学科的教育,尤其是算术和几何,如果没有这些知识,艺术不可能达到完美。因此,在他的怂恿下,首先在西西翁(他工作时间最长的伯罗奔尼撒半岛城市),然后在整个希腊,自由出生的年轻人也开始学习绘画,从而使绘画与文科艺术并驾齐驱。凡-艾克是佛兰德斯第一个想把自己的名字传下去的人,他的目标可能是把自己与文学家相提并论。也许是在阅读了《普林尼》之后。

|

| 扬-凡-艾克,《圣母领报》(1440 年;板上油画,39 x 24 厘米;马德里,蒂森-博尔内米萨博物馆) |

|

| 扬-凡-艾克,《天使报喜》,天使翅膀细节 |

|

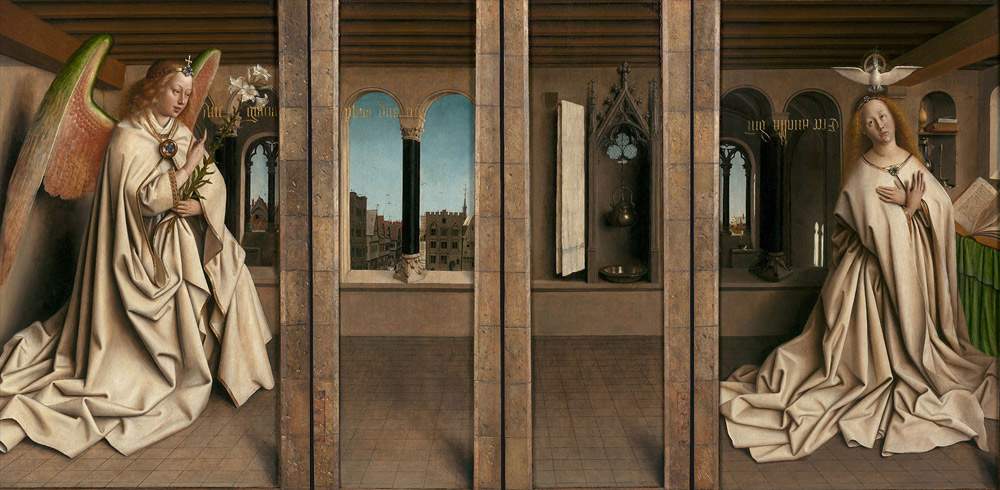

| 扬-凡-艾克和休伯特-凡-艾克,《神秘的羔羊》多幅画(1432 年;板上油画,开幅 350 x 470 厘米,闭幅 350 x 223 厘米;根特,圣巴翁大教堂)。博士资料来源:KIK-IRPA |

|

| 扬-凡-艾克和休伯特-凡-艾克,《神秘的羔羊》多联画,亚当脚部细节 |

|

| 扬-凡-艾克和休伯特-凡-艾克,《神秘的羔羊》多联画,中央画板上葡萄的细节 |

当然,也许这些只是巧合或勉强的解读:然而,无论凡-艾克是否读过《普林尼》,他的技术能力在他那个时代都是非凡的创新,并为归功于他的 “光学革命 ”奠定了基础。法基奥所说的几何确实起到了核心作用:凡-艾克显然不知道当时佛罗伦萨正在发展的科学透视法则,这些法则首先由菲利波-布鲁内 莱斯 基(Filippo Brunelleschi,佛罗伦萨,1377 - 1446 年)提出,然后由莱昂-巴蒂斯塔-阿尔贝蒂(Leon Battista Alberti,热那亚,1404 年 - 罗马,1472 年)于 1435 年在他的《De pictura》中写成文字,当时凡-艾克正处于职业生涯的末期。然而,从他的画作(《阿诺尔菲尼夫妇肖像》就是一个典型的例子)中,我们可以了解凡-艾克是如何对室内空间的深度比例进行阐述的:他仅仅通过观察周围的空间,以经验主义的方式来达到这一目的,这似乎很难让人相信,他更有可能掌握了几何学的知识,而几何学正是中世纪 “学校 ”中的一门学科。马丁斯特别揭示了凡-艾克作品中的某些元素与阿拉伯数学家和科学家阿尔哈岑(Ab?Al-Hasan ibn al-Haytham;巴士拉,约 965 年 - 开罗,1039 年)的理论陈述之间存在相似之处。事实上,有人认为阿尔哈岑也是布鲁内莱斯基和阿尔贝蒂发展科学透视法的幕后推手:艺术史学家汉斯-贝尔廷(Hans Belting)在其 2010 年的文章中写道,“透视 ”一词本身就来源于阿尔哈岑的《光学之书》(Perspectiva)拉丁文译本的标题,而布鲁内莱斯基和阿尔贝蒂出于意识形态的原因会对其来源保持沉默("他们的目的与文艺复兴时期的复兴意识形态是一致的“,Belting 写道,”他们的目的是抹杀阿拉伯人的贡献或将其边缘化,转而支持欧几里得几何学,尽管阿尔哈岑在他的实验和发现中已经超越了希腊的前人:这就解释了为什么阿尔哈岑今天在科学史上备受推崇,而在文化史或艺术史上却没有得到重视")。

凡-艾克的《阿诺尔菲尼夫妇像》反映了阿尔哈岑的理论。这位阿拉伯科学家曾写道,在凸面镜中,物体与反射面之间的距离越大,反射程度就越低,而镜子的曲率半径越大,变形就越大。凡-艾克似乎在《阿诺尔菲尼夫妇肖像》中央的镜子中运用了这一原理:在画面中,我们看到新郎新娘在中央,另外两个人物在更远处,而且更小(其中一个可能是画家本人),最重要的是,我们注意到窗户发生了强烈的变形。同样的道理也适用于光线的折射,马腾斯(Martens)建议以《圣母与圣婴》(Virgin and Child with Canon Joris van der Paele)为例,其中圣乔治的头盔由许多凸形元素连接而成,真实地反射光线(即中心更集中,随着表面的弯曲更稀疏),暗示了金属的弧度:阿尔哈岑(Alhazen)也描述了光线在凸形反射表面上的表现。在《神秘的羔羊》多联画中出现的 "基督战士"(Milites Christi)中也可以找到类似的处理盔甲上光线的方法,这一点很特别,因为在同一幅图中,我们可以看到凡-艾克也是如何处理凹面上的光线的,即两个骑马人物的盾牌上的光线(在《神秘的羔羊》多联画的封闭隔间上的 "圣母领报 "盆中,我们也可以看到类似的折射)。同样,在《神秘的羔羊》多联画中,我们还能在永恒之父的雕像上看到非常强烈的光学效果:马腾斯写道,“装饰他长袍的珍珠,特别是他胸前的带子(珍珠在这里形成了 ”萨博特 “的铭文),会扩散、吸收并部分反射反射光,在它们后面形成柔和的二次折射,同时在珍珠后面的斗篷织物上形成阴影”。父神手持的玻璃权杖也有类似的折射效果。

有人可能会问,凡-艾克对光学的了解程度如何:马腾斯回答说,光学的概念在当时受过教育的阶层中很普遍,这些知识也通过文学作品和科学论文传播开来。“既然凡-艾克经常出入宫廷和其他精英圈子,”马滕斯认为,"他很可能对这一主题有所了解,同样,我们可以假设他熟悉一些古典作家的作品,尽管他没有接受过正规的学术教育。我们还可以想象他与 Jan de Leeuw 或 Jean Peutin 等金匠同行讨论材料的光学特性。如果像法西奥所说的那样,凡-艾克是一位几何专家(以至于这位来自拉斯佩齐亚的人文主义者认为他必须强调这方面的知识),’那么’,马滕斯总结道,’毫无疑问,凡-艾克至少知道光学的基本原理’。此外,需要补充的是,我们可以肯定阿尔哈岑的《光学之书》在佛兰德斯流传了一段时间:我们不知道凡-艾克是否能得到一本副本,但要获得其中的内容并不困难。

|

| 扬-凡-艾克,《阿诺尔菲尼夫妇肖像》(1434 年;油画,818.8 x 59.7 厘米;伦敦,国家美术馆) |

|

| 扬-凡-艾克,《阿诺尔菲尼夫妇肖像》,镜子细节 |

|

| 扬-凡-艾克,Canon van der Paele 的圣母(1436 年;板上油画,122.1 x 157.8 厘米;布鲁日,格罗宁根博物馆) |

|

| 扬-凡-艾克,卡农-凡-德-佩尔的圣母像,圣乔治头盔细节 |

|

| 扬-凡-艾克和休伯特-凡-艾克,《神秘的羔羊》多联画,《基督战士》细节 |

|

| 扬-凡-艾克和于贝尔-凡-艾克,《神秘的羔羊》多联画,《基督战士》细节 |

|

| 扬-凡-艾克和于贝尔-凡-艾克,《神秘的羔羊》多联画,《神曲》,中间是永恒之父 |

|

| 扬-凡-艾克和休伯特-凡-艾克,《神秘的羔羊》多联画,永恒之父像细节 |

|

| 扬-凡-艾克和于贝尔-凡-艾克,《神秘的羔羊》多联画,永恒之父像细节 |

法基奥坚持的另一点是凡-艾克 “发现了许多关于色彩特性的东西”(如果人们还记得迈克尔-巴桑道尔(Michael Baxandall)所指出的 “法基奥坚持凡-艾克对色彩的研究是十五世纪和十六世纪评论家们反复出现的主题的首次证明”,就不会对这一点感到惊讶了)。实际上,在这一点上问题更为棘手。有人认为,法基奥可能暗指传统上凡-戴克(van Dyck)发明油画的说法,不过在这里我们更多的是进入了传说而非历史的领域:菲拉雷特(Filarete)在其 1460 年至 1464 年间创作的《建筑论》中已经写道,北方有很多擅长油画的艺术家(“在马格纳,他们用这种形式创作得很好”),而扬-凡-戴克并没有任何特殊的功绩,尤其是他与罗吉尔-凡-德-魏登(Rogier van der Weyden)一起被提及,并与他的同事处于同一水平线上。摒弃了这一假设后,人们可能会想到颜料,但凡-艾克并没有通过任何特别的创新而脱颖而出,因为他使用的材料是画家们早已掌握的。因此,我们目前无法确定法西奥的说法是什么意思。

最后,在讨论凡-艾克的 “光学革命 ”时,还有一点需要强调,那就是画家将其知识付诸实践所需的照明。这一点在根特的展览中得到了强调:“众所周知,”马腾斯写道,"《神秘的羔羊》多联画中的照明与来自Vijd小教堂(Joos Viijd是这幅多联画的委托人,编者注)南面窗户的自然光一致。在这幅祭坛画中,光线来自右上角,与春末夏初阳光明媚的下午小礼拜堂中的太阳光线方向一致。在这里,你可以看到极高的连贯性"。照明方案的一致性体现在为圣巴翁大教堂设计的整个复杂机器的每一个微小细节中。仅有的两个例外是城市景观(灯光从左侧射入)和圣母领报图,灯光从圣母身后的窗户射入圣母像上方(因此这是象征性照明)。至于其他部分,所有人物,包括中央画板上的困难场景,都采用了迄今为止前所未有的统一照明(所有个人细节也是如此:首饰、服装、头发),这必然会引发一个问题:凡-艾克是如何做到这一点的?他是否为自己创造了一个恒定的光源?还是他在自己的工作室里成功地重现了维耶德教堂的照明条件?抑或这幅多联画只是大量预备研究的组合,尽管没有留下任何痕迹?问题的关键在于,凡-艾克应该具备这样的条件,即他不仅能在同一方向上作画,而且能在整幅画中使用相同强度的光线。然而,这只有在承认扬-凡-艾克的创作完全基于直接观察的基础上才是正确的。在马腾斯看来,在如此庞大和复杂的作品上出现如此极端的一致性,可能的解释是 “凡-艾克不仅依靠他的观察力,还依靠他的知识”。因此,凡-艾克很可能研究了小教堂中光线从表面反射的方式,然后对他在现场研究的内容进行了阐述:马腾斯指出,要做到这一点,“他只需要熟悉光线入射、阴影形成、折射产生、反转和变形的原理,以及焦点和焦距等现象:简而言之,就是’quae ad picturae ornamentum accederent’”。

|

| 扬-凡-艾克和休伯特-凡-艾克,《神秘的羔羊》多联画,《圣母领报 |

|

| 扬-凡-艾克和休伯特-凡-艾克,《神秘的羔羊》多联画,永恒之父像细节 |

总之,凡-艾克的杰作和他的 “光学革命 ”可以用他在佛兰德斯掌握的精湛技艺和一定的科学知识来解释:他显然能够对这些知识进行再加工,使他的绘画达到前所未有的逼真水平。事实上,我们对他的生平知之甚少:我们不知道他进行了哪些研究,也不清楚他的创作灵感来自何处,他的作品不仅要尽可能地模仿现实,还要创造出前所未有的幻觉效果。这位艺术家对古典文学情有独钟,他通过普林尼或其他作家了解古希腊画家的成就,从而自高自大,这有可能,但似乎不太可能,而且与时代精神也很不相符。更有可能的是,凡-艾克生活和工作的文化环境对他的绘画产生了最大的影响:因此,我们不妨回顾一下,在凡-艾克职业生涯的近一半时间里,他都是勃艮第公爵菲利普三世的宫廷画家,此外,他还为菲利普三世担任过外交职务(这表明扬-凡-艾克是一位具有崇高知识地位的人)。很有可能正是由于在勃艮第菲利普宫廷的频繁活动,画家开始以古代艺术(尽管是......在纸上)来衡量自己,最重要的是,他开始渴望创新。

当然,凡-艾克的艺术不应仅从他无可否认的形式上的成就来考量。他的作品还必须被视为与他所处时代相关的重要文献,而且作品的内容往往也决定了风格和形式的选择(例如《神秘的羔羊》多联画中的《圣母领报》)。但是,如果我们考虑到,正如费德里科-泽里(Federico Zeri)所言,“光线之于 15 世纪的佛兰德斯人,就如同三维透视之于同一时代的意大利人”,正是因为他的创新,扬-凡-艾克才被认为是他那个时代最伟大的艺术家之一,他的同时代人也已经这样认为,并立即领会到了他的研究的重要性和独创性。

重要参考书目

本文作者 : Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamo免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。