弗朗西斯科-德-戈雅-伊-卢森特斯(Fuendetodos,1746 年-波尔多,1828 年)所有画册中最丰富、最多的一本画册:这就是Cuaderno C,艺术史学家恩里克-拉富恩特-法拉利(Enrique Lafuente Ferrari)称其为 “最个人化 ”的作品,“在很大程度上反映了戈雅在国王从法国返回后对费尔南专制主义的反应”。众所周知,戈雅经常从事绘画活动,他将自己的画作汇集到多个笔记本中:Cuaderno C 最近由 Skira 与马德里普拉多博物馆合作出版,最初包含 133 张编号纸张,创作于 1814 年至 1823 年之间。在这 133 张纸中,现存 120 张,全部为普拉多博物馆藏品,其余 13 张散落在世界各地的不同藏品中:71 张和 128 张为美国西班牙学会藏品,88 张为大英博物馆藏品,78 张为洛杉矶盖蒂博物馆藏品,11 张为私人藏品。缺失的有 8 本:14、15、29、56、66、72、110 和 132,因此至今仍无人知晓。

与戈雅的其他笔记本一样,《Cuaderno C》也失去了原来的装订。 这位西班牙画家唯一保留了原来装订的笔记本是所谓的《Quaderno italiano》,其中的图画是画家在 1771 年至 1772 年间去意大利旅行时画的。其他的笔记本在戈雅死后都被肢解,用于商业目的:他的继承人卖掉了这些笔记本,然后它们就失踪了。其中包括 A 笔记本(Cuaderno de Sanlúcar)、B 笔记本(Cuaderno de Madrid)、D 笔记本(Cuaderno de viejas y brujas,“老妇人和女巫笔记本”)、E 笔记本(Cuaderno de bordes negros,“黑色边框笔记本”)、F 笔记本以及所谓的 “波尔多笔记本”,即 G 和 H。Cuaderno C 保存得非常完整,因为在 1866 年,为艺术家的侄子马里亚诺-戈雅(Mariano Goya)提供商业利益的中间人拉蒙-加雷塔-伊-韦尔塔(Ramón Garreta y Huerta)向特立尼达博物馆出售了一本画册,里面有 186 幅来自 Sanlúcar 和波尔多笔记本的素描,还有现藏于普拉多博物馆的 120 幅素描:这些画页是在马德里博物馆与特立尼达博物馆合并后送到马德里博物馆的。

Cuaderno C可能是戈雅最重要的作品,一方面是因为它涉及的主题种类繁多,当时日常生活的方方面面都包含在这本画册所收集的素描中,另一方面是因为它能让翻阅者相当准确地了解戈雅对当时现实的看法。有的画描绘的是宗教裁判所的死刑犯,因此主题是监狱中凶残恶劣的生活条件;有的画批评的是僧侣的风俗习惯;有的画描绘的是 1808 年至 1814 年的西班牙独立战争(拿破仑最长的战争)的后果;还有几幅画描绘的是老年人的生活条件。第 17 号画作可以很好地概括戈雅的意图,该画作附有标题(几乎所有画作都是如此),标题写道Así suelen acabar los hombres utiles(“有用的人通常是这样结束的”),画面中一位颤颤巍巍的老人勉强拄着两根拐杖,被迫乞讨,令人动容:这是戈雅对其所处时代的苦难和社会不公的众多谴责之一。艺术家在标题中提到的 “用处 ”可能是指老人在过去战争中的用处,但也可能是指如果不是战争迫使他无法再工作,他本可以为社会提供的保障:冲突将如此之多的西班牙人召集到前线,使他们远离自己的家庭、土地和活动,产生了许多残疾人,他们因无法工作而不再对社会有用,被迫乞讨。在戈雅的时代,这些都是非常现实的问题,也是争论的主题,有人认为战争是必要的,因此牺牲是战争不可避免的后果,也有人质疑战争对民众造成的后果。画册中的第一幅画,即 1 号画,描绘的是一个乞丐,并配有标题 “Por no trabajar”,意大利语可译为 “为什么我不能工作”,因为西班牙语中的 “por ”是对原因的补充。

|

| 弗朗西斯科-戈雅,《Asi suelen acabar los hombres utiles》,选自《Cuaderno C》(1814-1823 年),第 17 张(水彩和木炭,底纸,206 x 142 毫米;马德里,普拉多博物馆) |

|

| 弗朗西斯科-戈雅,《Por no trabajar》,选自Cuaderno C(1814-1823 年),第 1 张(铜版纸上的水彩和木炭,205 x 144 毫米;马德里,普拉多博物馆) |

戈雅在《Cuaderno C》中涉及的另一个主题是战争结束后宗教裁判所行动的后果,当时宗教裁判所开始严厉镇压所谓的afrancesados,即支持法国占领西班牙的西班牙人,因为他们将启蒙运动的理想视为国家可能的救赎之源。戈雅也支持法国一方,在经历了下文将讨论的一些沧桑之后,1824 年,这位艺术家决定流亡法国,并在那里结束了自己的一生。由于有很多画作都是关于宗教裁判所(宗教裁判所在镇压中扮演了重要角色)、监狱以及囚犯在落入宗教裁判所手中时遭受的酷刑的,学者朱丽叶-威尔逊-巴罗(Juliet Wilson-Bareau)最近提议,Cuaderno C也应该像其他几本画册一样被赋予一个独特的名字,叫做 “宗教裁判所笔记本”。在最可怕的图画中,例如 91 号作品《Muchos an acabado así》(“许多人的结局是这样的”),表现的是使用绞刑架执行死刑的场景,绞刑架是 19 世纪 20 年代在西班牙发明并用于执行死刑的一种工具,由一把椅子和一个铁项圈组成,铁项圈紧紧套住死刑犯的脖子,将其勒死。从第 85 幅到第 114 幅的所有绘画都被标注为宗教法庭组的作品,因为它们都描绘了被宗教裁判官折磨或杀害的人。

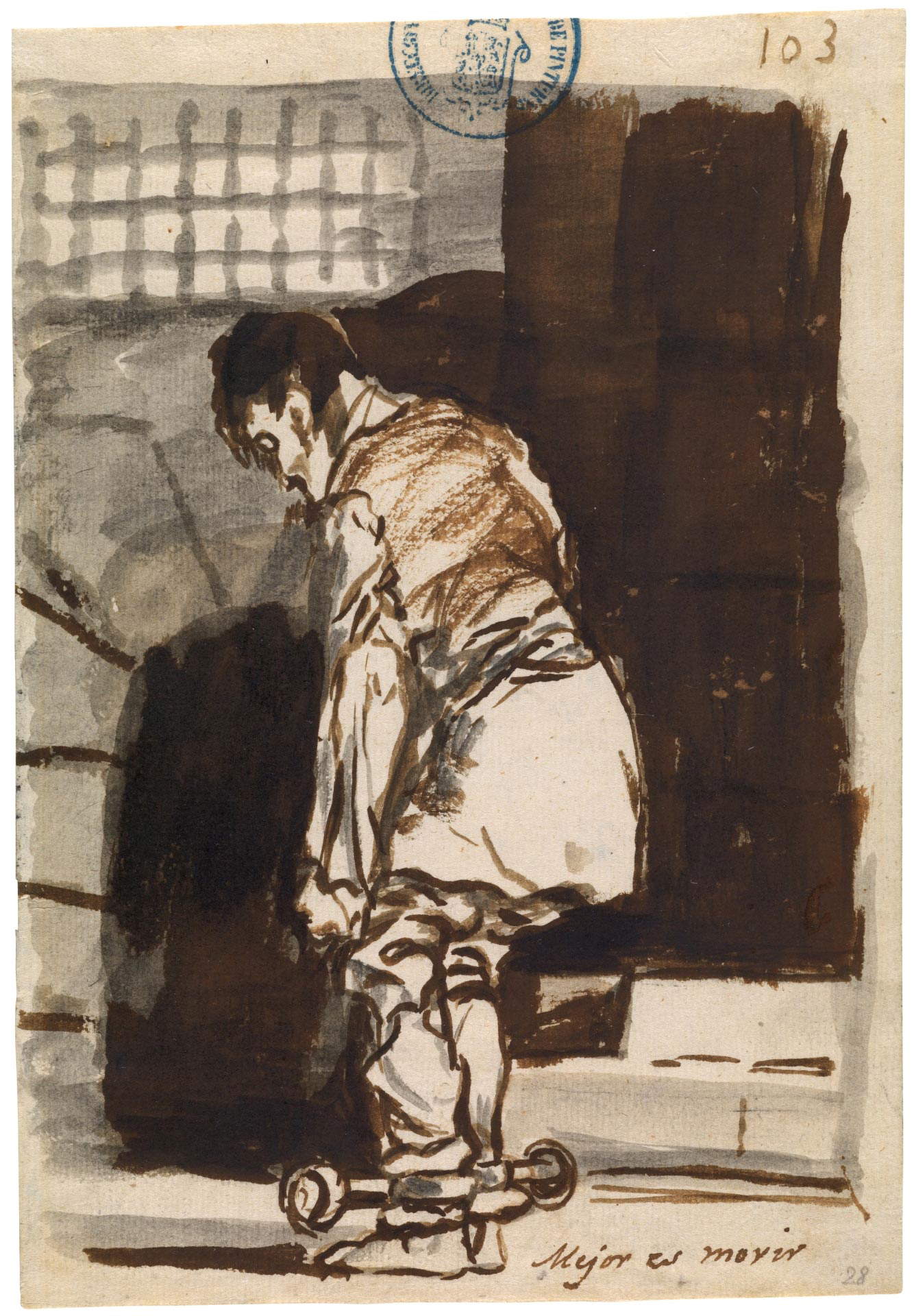

在第 95 幅(No lo saben todos,“并非所有人都知道”)等画作中,死刑犯的非人状况被描述得十分残酷,画中的囚犯被绑在铁链上,标题指的是可能很少有人知道囚犯的状况、101(No se puede mirar,“你看不见”),画的是一个被倒吊着受折磨的老人;或 103(Mejor es morir,“死了更好”),戈雅在这幅雄辩的画作中描绘了一个被镣铐锁住脚踝被迫站立的囚犯、或第 87 号画(《Le pusieron mordaza por que hablaba》,“他们堵住了他的嘴,因为他说话了”),画中的囚犯还穿着宗教裁判所囚犯的典型制服,他们通常被要求戴上corosa(一种长而尖、看起来可笑的头饰,用于羞辱被判刑者)和sanbenito(一种覆盖胸部和部分腿部的外衣,只露出手臂),上面通常写着判刑的原因。还有一幅极具讽刺意味的 114 号画,画中是一个绝望的死刑犯,上面挂着标题Pronto serás libre,即 “你很快就会获得自由”。

艺术史学家何塞-曼努埃尔-马蒂利亚(José Manuel Matilla)是戈雅的专家,他对Cuaderno C 的画页进行了广泛的分析,他认为宗教裁判所小组的绘画显示出对历史学家 胡安-安东尼奥-略伦特(Juan Antonio Llorente,1756 年出生于林孔-德索托,1823 年出生于马德里)思想的某种熟悉:马蒂亚写道:“文学和绘画在意识形态上的巧合”,"使我们认为,戈雅像以前创作《卡普里科斯》一样,以文本中的描述为出发点来处理这些主题,随后发展出一些图像,在这些图像中,他对惩罚的不相称、酷刑的不公正和死刑的残酷塑造了一种批判性的、具有时代性和普遍性的观点。

|

| 弗朗西斯科-戈雅,《Muchos han acabado así》,选自《Cuaderno C》(1814-1823 年),第 91 对开页(水彩和木炭,铺纸,205 x 144 毫米;马德里,普拉多博物馆) |

|

| 弗朗西斯科-戈雅,No lo saben todos,选自《Cuaderno C》(1814-1823 年),第 95 对开页(铜版纸上的水彩和木炭,205 x 143 毫米;马德里,普拉多博物馆) |

|

| 弗朗西斯科-戈雅,No se puede mirar,选自《Cuaderno C》(1814-1823 年),对开页 101(铜版纸上的水彩和木炭,205 x 144 毫米;马德里,普拉多博物馆) |

|

| 弗朗西斯科-戈雅,《Le pusieron mordaza por que hablaba》,选自Cuaderno C(1814-1823 年),第 87 对开页(铜版纸上的水彩和木炭,205 x 144 毫米;马德里,普拉多博物馆) |

|

| 弗朗西斯科-戈雅,《Mejor es morir》,选自《Cuaderno C》(1814-1823 年),第 103 对开页(铜版纸上的水彩和木炭,205 x 143 毫米;马德里,普拉多博物馆) |

|

| 弗朗西斯科-戈雅,《Pronto serás libre》,选自《Cuaderno C》(1814-1823 年),对开页 114(铜版纸上的水彩和木炭,205 x 144 毫米;马德里,普拉多博物馆) |

还有一些画作,据信比宗教裁判所的画作晚几年,艺术家在这些画作中歌颂自由、正义和理性:在这一时期,西班牙经历了拉斐尔 -德尔-里戈(Rafael del Riego)上校起义反对费迪南德七世国王后建立的自由政府,费迪南德七世被迫恢复 1812年法国占领期间颁布的《加的斯宪法》。然而,旨在结束斐迪南七世专制统治时期的改革政策发起人--脆弱的自由主义政府只维持了三年:由于法国人的干预,斐迪南七世在哈恩成功击败了里戈(上校后来被处死),旧政权重新建立,并没有停止新的镇压行动,以至于随后的十年被史学界称为 “罪恶的十年”:如上所述,戈雅本人也是不得不逃往国外的人之一。

因此,在画册的最后一部分,有几幅以积极主题为题材的寓言画。该系列的第一幅作品是 115 号《神圣的自由》,画中一个人跪在地上,被神圣的自由之光所照耀;另一幅是 116 号《欢乐难耐》(Dure la alegría),画中一群人正在喝酒庆祝;还有一幅是 118 号,画中一个人跪在地上,被神圣的自由之光所照耀;还有一幅是 118 号,画中一个人跪在地上,被神圣的自由之光所照耀、No a todos conviene lo justo》(“并非每个人都应该得到正义”),天空中出现了一组天平,被耀眼的光晕笼罩,几乎遮蔽了天平脚下模糊不清的人群。

|

| 弗朗西斯科-戈雅,《神圣的自由》,选自《Cuaderno C》(1814-1823 年),对开 115 页(水彩和炭笔,铺纸,205 x 144 毫米;马德里,普拉多博物馆) |

|

| 弗朗西斯科-戈雅,《Dure la alegría》,选自Cuaderno C(1814-1823),第 116 张(铜版纸上的水彩和木炭,205 x 144 毫米;马德里,普拉多博物馆) |

|

| 弗朗西斯科-戈雅,No a todos conviene lo justo,选自Cuaderno C(1814-1823),第 118 张(铜版纸上的水彩和木炭,205 x 143 毫米;马德里,普拉多博物馆) |

翻阅《Cuaderno C》的对开卷轴,实质上就像进入了画家在 19 世纪初西班牙所经历的动荡时期的灵魂深处:人们可以看到画家痛苦的心情、急躁的情绪、对卑微者和受到费尔南丹政权压迫影响的人们的关注、失望以及对光明未来的希望。“马蒂利亚在斯基拉和普拉多博物馆出版这本画册时随附的文章中写道:”有人推测,《笔记本 C》是戈雅的一本图画日记,他在日记中描绘了他所关注的一切,尤其是那些最悲惨、最边缘化的人的命运、这些人或多或少地遭受着战后经济、社会和政治的影响,他们是环境的受害者,而这位年迈的艺术家由于耳聋、经济和政治状况不稳定,在很大程度上与这些人是一致的。这些纸张上弥漫的痛苦或许是艺术家个人痛苦的一种表达,而画作中闪现的悲观情绪则是一个对周围环境深感厌恶的人的情绪"。

Cuaderno C被誉为戈雅艺术的缩影,因为这组画作几乎囊括了戈雅艺术的所有主题:社会及其问题、宗教裁判所及其酷刑、对美好明天的信念、幻想和自由。我们不知道这些画是画给谁看的,但戈雅很有可能是为个人使用而画的,这也是马蒂亚和另一位分析Cuaderno C 的学者曼努埃拉-梅纳(Manuela Mena)的猜测。个人绘画,因为如果它们落入坏人之手,戈雅就有可能落得和他画的人物一样的下场。这就是为什么这些作品需要用特别的眼光来看待。“马蒂亚解释说,”这些校样需要一个积极的观察者--阅读者,对它们的构图和含义进行深思。作者撰写的说明通常充当各种图像的标题或注释,具有启发性,因为它们所表达的双重含义引人深思其背后的真正意图。从这个意义上说,文字和图像构成了一个不可分割的整体,必须统一感知。此外,文字往往在不同的图画之间建立起一种 "结合“的特质,将作品串联起来,当它们像书页一样被连续 ”阅读 "时,就获得了真正的意义。只有这样,我们才能理解戈雅在创作《笔记 C》时所构思的序列和主题组。

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。