一座著名的图书馆仍然可以成为令人兴奋的新发现之地,尤其是当资料数量如此之多,以至于有可能找到迄今为止尚未发现的信息时更是如此。当您得知佛罗伦萨中央国家图书馆( Biblioteca Nazionale Centrale)的非凡发现时,您可能会这样想。从历史学家吉诺-卡波尼(Gino Capponi,佛罗伦萨,1792 - 1876年)的手稿中,重新发现了一批绘画作品,这些作品可以追溯到16世纪10年代和20世纪20年代,是朱利亚诺-达-桑加洛(Giulianoda Sangallo,佛罗伦萨,1445 - 1516年)和安东尼奥-达-桑加洛(Antonioda Sangallo,佛罗伦萨,1455 - 1534年)兄弟的作品。2022年7月7日至9月30日在图书馆但丁厅举办的展览中首次展出,名为 "Roma ritrovata"。这些图纸来自佛罗伦萨中央国家图书馆桑加洛圈子的未知图纸,由安娜-丽贝卡-萨托雷(Anna Rebecca Sartore)、阿诺德-奈瑟拉特(Arnold Nesselrath)、西蒙娜-马马纳(Simona Mammana)和大卫-斯佩兰齐(David Speranzi)策划,是近期我们了解 16 世纪早期艺术和文化最重要的发现之一。

正如中央国家图书馆展览的策展人所解释的那样,这 27 幅描绘在六大张羊皮纸上、尺寸为 495 x 395 毫米、被命名为“Libro Capponi ”的建筑图纸的重要性在于,在这本书的书页之间就是 “知识分子、建筑师、艺术家和收藏家们所追求、重建和梦想的罗马”,他们在人文主义时代和文艺复兴时代是世界上最重要和最重要的人物。人文主义时代和文艺复兴时代的知识分子、建筑师、艺术家和收藏家,用笔和石头研究、叙述和描绘罗马,为重塑罗马神话做出了贡献"。Nesselrath 称《卡波尼书》是一个’惊人的发现’:这位德国学者认为,’近几十年来,《卡波尼书》可能是对古代研究最重要的未知材料的贡献’。这一发现虽然是今年夏天在展览之际才公布的,但实际上可以追溯到 2018 年底,当时萨托雷(现任图画编辑的策展人)正在从事她自己的研究,研究的是一个完全不同的主题(就像经常发生的那样,相关的发现往往是偶然相遇的结果):这位学者被吉诺-卡波尼手稿目录副本中的一份打字增补内容所吸引,决定打开 “吉诺-卡波尼 386 ”手稿,也就是发现图画的那份手稿。萨托雷后来发现,在此之前没有人研究过这些图画。 因此,他花了三年多的时间来研究卡波尼收藏中发现的图画,了解它们的来源背景,了解它们与当时文化的联系,并尝试对产生这些图画的领域提出假设。

萨托雷(Sartore)和斯佩兰齐(Speranzi)称这些对开页为 “被遗忘的纸张”,在《卡波尼全集》中,这些对开页以 “adespota”(即未标明作者姓名)和 “anepigraphic”(无标题)系列的形式出现。研究始于 1905 年 6 月 3 日的一封匿名信:"Geymüller 男爵告诉我,六张羊皮纸上的建筑图纸属于 Capponi 家(位于 Via S. Sebastiano)。在他看来,这六张羊皮纸上的建筑图纸出自安东尼奥-达-桑加洛(Antonio da Sangallo)之手,他被称为’长者’(the Elder),是在他年轻时绘制的。我们不知道是谁记下了瑞士艺术史学家Heinrich von Geymüller(1839 年,维也纳 - 1909 年,巴登巴登)的这一归属,但可以肯定的是,在 20 世纪初,有人看到了这幅画,但没有在研究报告中留下任何痕迹(或者说到目前为止我们还无法确定)。Sartore 和 Speranzi 试图根据已知信息重建这些对开本的近代历史:直到 1905 年,这些对开本仍在卡波尼家族的资料中,由其曾孙 Folco Gentile Farinola 侯爵持有。后者请 “盖米勒的朋友”(纸条的匿名作者)研究这六张羊皮纸的内容,后者则请艺术史学家提供专家意见。“萨尔托雷和斯佩兰齐推测说:”法里诺拉当时可能就打算出售这些画作,只是推迟了一段时间而已。事实上,在1920年,整个卡波尼宫殿被转让给了法布里家族,十年后,佛罗伦萨国家中央图书馆购买了吉诺-卡波尼和朱塞佩-朱斯蒂的亲笔签名和信件,以及一些重要的手稿。其中还有一卷 “据信是安东尼奥-达-桑加洛(Antonio da Sangallo)绘制的建筑图纸”,即 "卡波尼书"。据说这本书是图书馆在 1930 年购买的。卷轴于 1989 年被立即清点。

这些图画是用金属尖、尺子和圆规绘制的,然后用钢笔和墨水重新绘制。为了将其归属于桑加洛画派,必须将其与《巴贝里尼亚诺手抄本 》 (Barberiniano Codex)进行比较。巴贝里尼亚诺手抄本》是文艺复兴时期最重要的图画集之一:组成该手抄本的纸张是朱利亚诺-达-桑加洛(Giulianoda Sangallo)在其职业生涯中收集整理的。然而,《卡波尼画册》的作者与朱利亚诺-达-桑加洛之间主要存在概念上的差异,尤其是,正如奈瑟拉特所解释的,前者更注重技术和 “建筑”,而后者更注重 “绘画”。同样,"朱利亚诺-达-桑加洛真正的建筑--整体上深思熟虑,细节上精雕细琢--几乎与他对古代的研究中沸沸扬扬的浪漫主义形成了鲜明的对比“,奈瑟拉特解释道,”朱利亚诺-达-桑加洛的建筑是在整体上深思熟虑,细节上精雕细琢。从《卡波尼之书》及其桑加莱斯式的变体中,我们可以看到一些更为理性的意图,以及这种研究在幕后的诠释动力"。

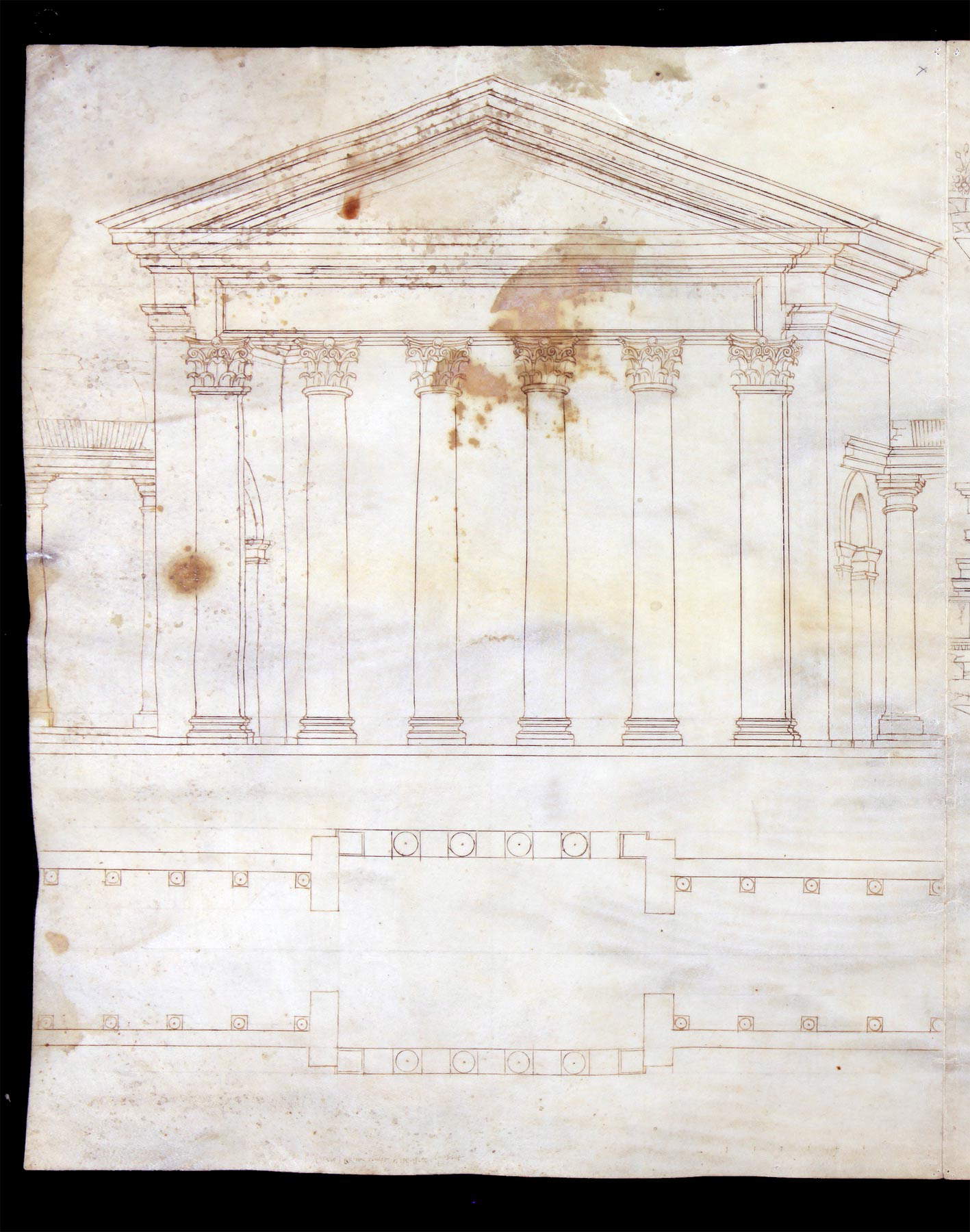

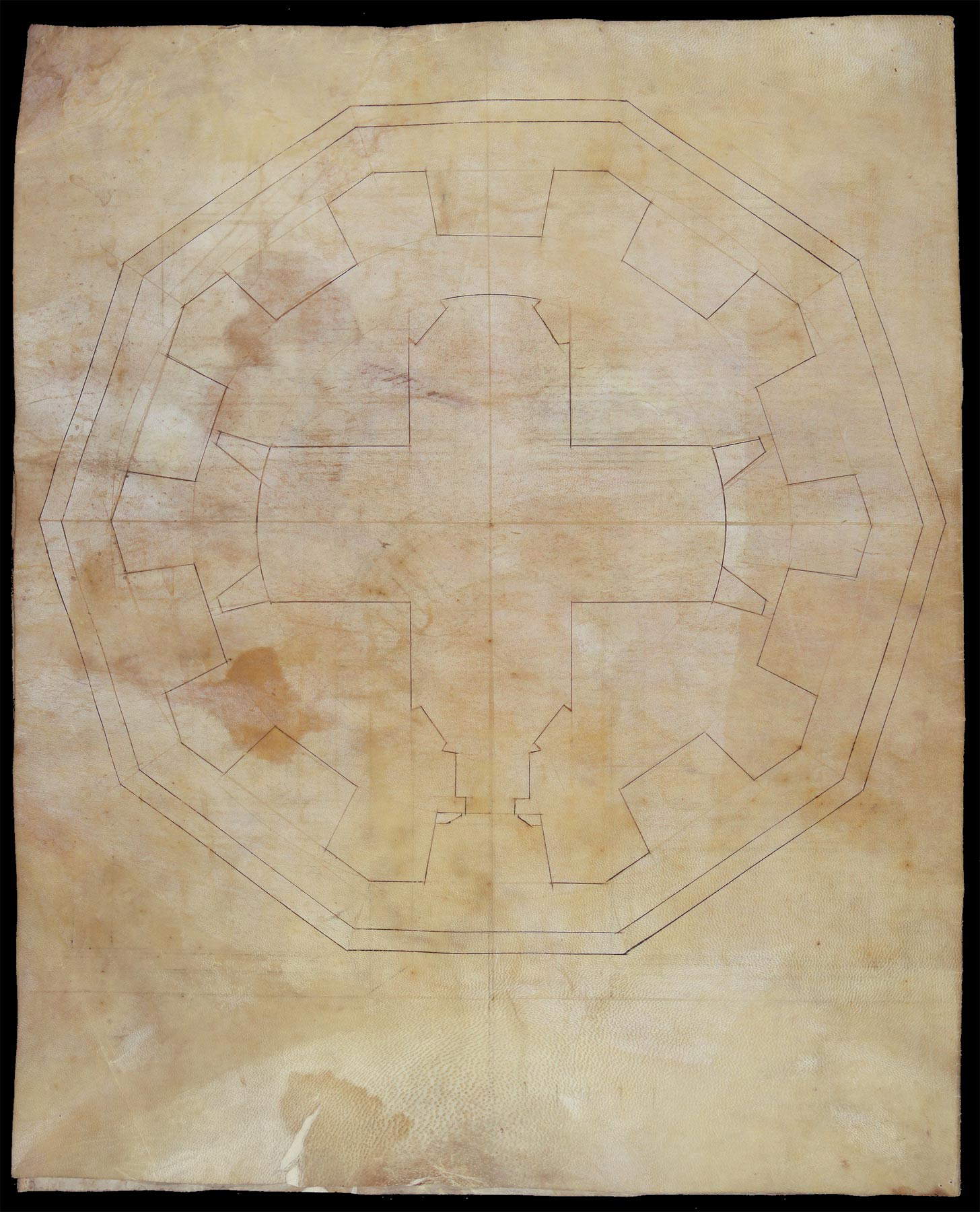

在此,我们不可能对每张图纸都一一详述:因此,我们选择了一些最重要的图纸,首先是万神殿的平面图,所有文艺复兴时期的建筑师都曾用它来衡量自己。卡波尼画册》中的这幅图展示了万神殿的内部和外部,但没有考虑到该建筑被改建为圣玛丽亚殉教者教堂(公元 609 年)时发生的改建。这幅图是与巴贝里尼亚诺手抄本(Barberiniano Codex)中的相应图纸进行比较的众多图纸之一,与巴贝里尼亚诺手抄本中的图纸有一些关联,这表明卡波尼手抄本中的icnography(用于表示建筑物水平剖面的正交投影图)是按照桑加洛工作室中的图纸绘制的。有趣的是,这幅画描绘的是一座八柱式科林斯神庙(即有八根柱子)的正面,迄今为止还没有确定是哪座神庙,也许是受到万神殿前殿的启发:因此,这是一幅发明图。在楣板中央,我们可以看到一个巨大的徽章,设计者在徽章上描绘了一个场景,侧面是大地女神泰勒斯和海洋之神的形象:设计者的灵感可能来自一些表现季节的罗马石棺,因为季节精灵的形象,如出现在泰勒斯和海洋之神形象之间的精灵,经常与这两位神灵相伴。而这块徽章则采用了现代的设计手法,并对其进行了广泛的重新研究:这幅画实际上取材于美第奇里卡尔迪宫庭院中的一个通迪,画的是代达罗斯在帕西法的帮助下,在阿尔忒弥斯的见证下,将翅膀调整到伊卡洛斯的样子,而这幅画的灵感则来自美第奇收藏的一块古代宝石,这块宝石现藏于那不勒斯国家考古博物馆。另一个发明性建筑是四面拱门,其结构让人想起博阿里奥广场的雅努斯拱门,而正面的灵感则来自罗马的提图斯拱门和贝内文托的特拉扬拱门(设计中还出现了野草)。这件作品的另一个显著特点是设计师对细节的丰富处理,浮雕暗含凯旋图,两侧是被捆绑的囚犯,中间是罗马人和野蛮人之间的战斗场景,萨托雷解释说,其灵感来自于 “罗马博物馆中著名的浮雕”。这幅浮雕在 15 世纪末由罗马商人乔瓦尼-奇安波利尼收藏,后来被朱利奥-罗马诺买下,并被送往曼图亚,用作总督府特洛伊厅《帕特洛克罗斯之死》壁画的原型“:绘图师可以在当时的几本绘图书中找到这幅浮雕的复制品。另一个拱门的发明是 ”废墟元素成为展示纪念碑的一种权宜之计"(萨托雷语),其特点是在其中一个壁龛中出现了卡皮托利尼盘,在 16 世纪早期备受艺术家和收藏家的青睐。

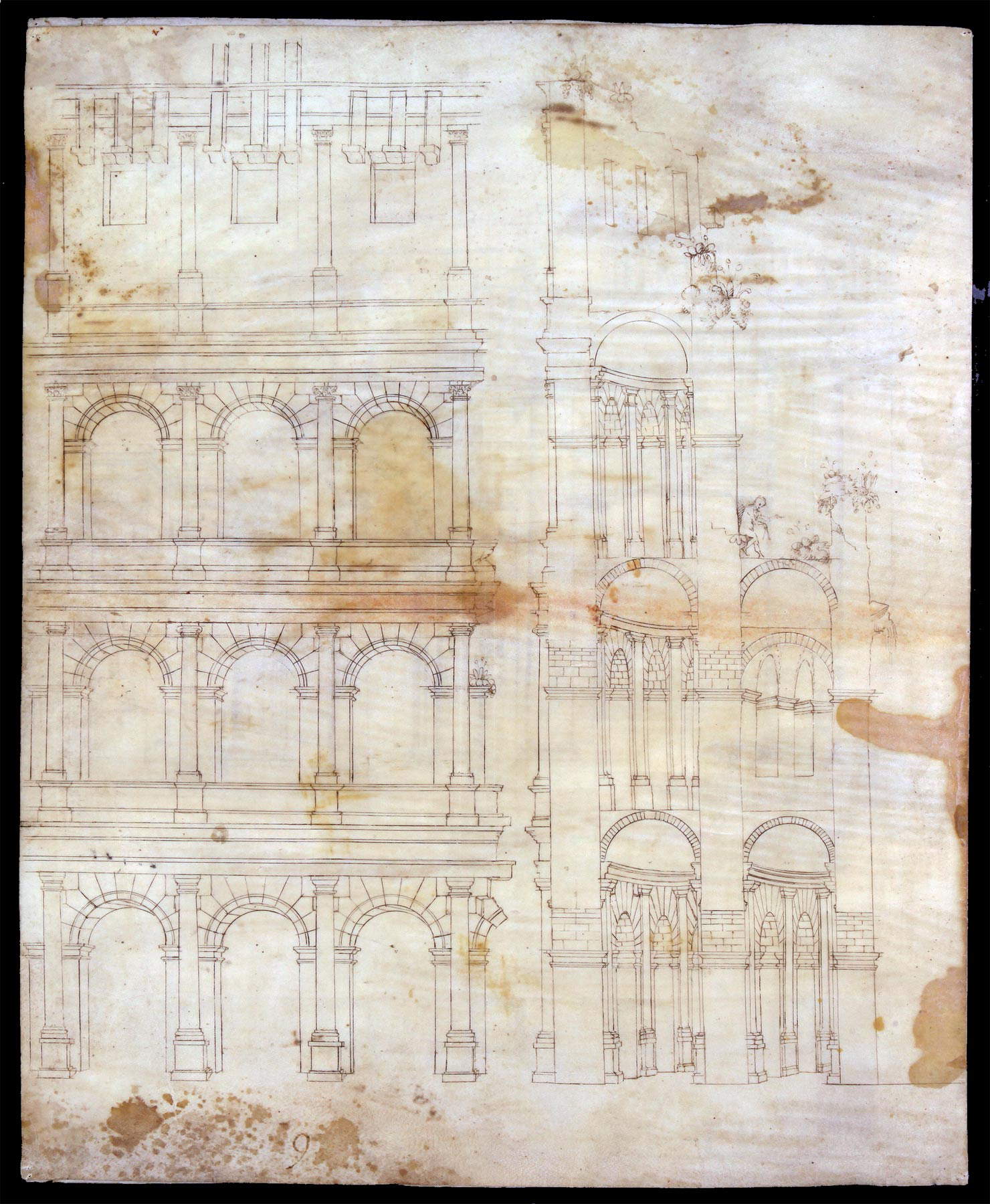

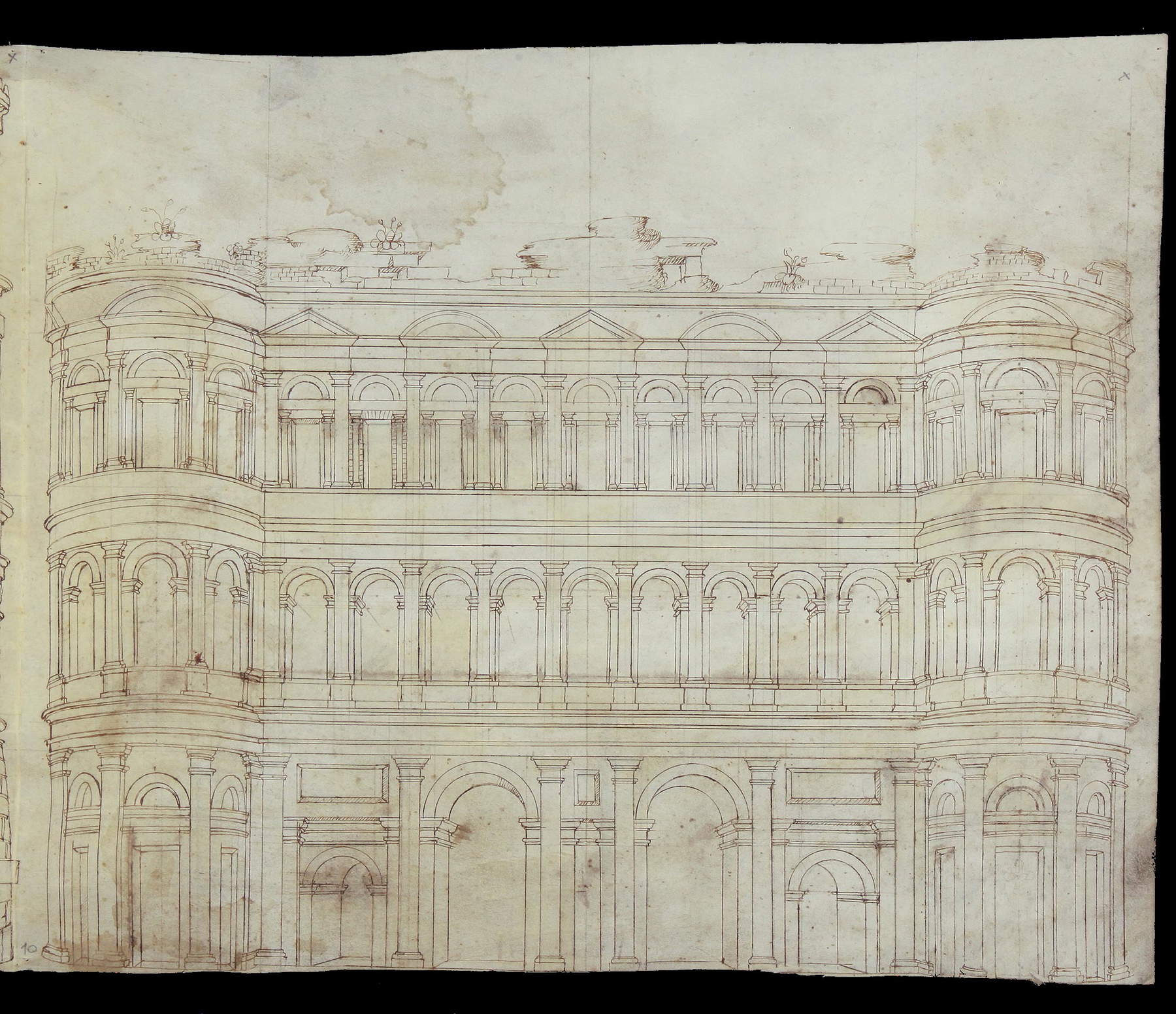

在罗马的皇家建筑中,出现了一幅阿尔金塔里拱门的图画,与卡波尼书卷中常见的情况一样(但同样适用于《巴贝里尼亚诺手抄本》),这幅图画提出了一个完整的重建方案。屋大维娅门廊也提出了重建方案,而绘图者则通过绘制马塞卢斯剧院的立面图来坚持一种更可信的情况,该剧院在 16 世纪初就已成为废墟,其表面的杂草和裂缝也暗示了这种情况。因此,要了解这座古罗马的重要建筑--公元前 13 至 11 年间献给奥古斯都皇帝的侄子马卡斯-克劳狄乌斯-马塞卢斯并被他指定为继承人(但他过早地去世了)的剧院--的情况是一件非常有趣的工作:例如,我们可以在第二层的基石上看到为装饰该建筑而放置的场景面具之一,这些面具现在已经消失,但在文艺复兴时期仍然存在。最后,还有两幅并排的斗兽场立面图和剖面图:朱利亚诺-达-桑加洛(Giuliano da Sangallo)曾对斗兽场进行过深入研究,并为我们留下了大量的斗兽场图纸,而在《卡波尼画册》中,斗兽场的再现则是一幅 “读起来很复杂 ”的图纸,萨托雷解释说,“无法与朱利亚诺手抄本中较早的部分进行直接比较。事实上,第三阶的第二层门廊没有表现出来,就像阁楼没有重建一样,因为没有连贯地使用透视法,只画出了三个长方形的小窗户。另一方面,环形走廊拱廊的纵深效果有所暗示,但内部结构并不清晰,这体现在拱顶突出平面的描绘方式上”。绘图者再次注意强调古代弗拉维亚圆形剧场的破败状况,但同时他也有意通过在第三层的一个窗户中插入一个正在用圆规测量的人物来突出纪念碑的宏伟,插入圆规的原因是为了象征(考虑到斗兽场的重要性),或许也是为了暗示比例。

就其他城市的纪念碑而言,值得一提的是佛罗伦萨 圣乔凡尼洗礼堂的墙壁上有一张立面图,当时人们最初认为这是一座供奉火星的神庙:“这座纪念碑非同寻常的古老,与佛罗伦萨神话中的建城史有关,”萨托雷解释道,"与这座城市早期伟大的意识形态有关。在乔瓦尼-维拉尼(Giovanni Villani)的《新编年史》(Nuova Cronica)中,洗礼堂被认为是一座完全古典的建筑,甚至是由来自罗马的熟练工人建造的,也是唯一一座在哥特人的破坏中幸存下来的建筑,历经岁月的洗礼,依然坚不可摧"。正是这种文化氛围使得佛罗伦萨洗礼堂被纳入古迹图纸的核心。在《卡波尼画册》中,我们看到了一幅内墙的描绘,但这幅画的部分内容与事实不符,因为多纳太罗和米切洛佐的反教皇约翰二十三世的葬礼纪念碑(位于门的对面)和一个战士的坟墓(发明的结果)被放在了右边。此外,还有一张拉文纳 狄奥多里克陵墓的平面图,但由于绘图者对该纪念碑缺乏了解(事实上,存在一些解释错误),还有一张都灵 帕拉蒂纳门的重建图:该图保留了古代城市入口的立面结构,包括侧塔、四个拱门和叠加在上层的命令,但将其自由整合,以想象其完整的外观。朱利亚诺-达-桑加洛(Giuliano da Sangallo)在《巴贝里尼亚诺手抄本》(Barberiniano Codex)中也做过类似的尝试,但这位建筑师却编纂了 “左侧塔楼的废墟式记号,甚至插入了一棵树,树根破坏了上面的三个拱门,从而损害了结构”,萨托雷写道,"而《卡波尼书》的负责人则不然,他保留了塔楼的完整结构,但暗示了阁楼的废墟"。

关于对开页的年代,分析过《卡波尼书》的学者倾向于将其归于 16 世纪第一季度,可能是第二个十年到第三个十年的初期。一些因素似乎具有决定性意义在有凯旋门的那张纸上,有上文提到的 "平底锅"。此外,1519 年 1 月,小安东尼奥-达-桑加洛(Antonio da Sangallo the Younger)和巴尔达萨雷-佩鲁齐(Baldassarre Peruzzi)在佛罗伦萨广场开展了调查活动。小安东尼奥-达-桑加洛(Antonioda SangalloYounger)和巴尔达尔-佩鲁齐(BaldassarrePeruzzi)于 1519 年 1 月在涅尔瓦广场进行了一次勘测活动,而《卡波尼表》的作者在绘制建筑群的平面图时似乎没有考虑到这一点。

我们不知道《卡波尼之书》完成后的去向。我们可以肯定的是,建筑师乔瓦尼-安东尼奥-多西奥(Giovanni Antonio Dosio,圣吉米尼亚诺,1533 年 - 卡塞塔,1611 年)曾看过、研究过这本书,并将其作为参考范本,因为他在《Destailleur A 抄本》中所绘制的一些图纸完全源自《卡波尼 图册》。不过,根据进一步的发现,这些图纸很可能也出现在另一位建筑师萨卢斯提奥-佩鲁齐(Sallustio Peruzzi,罗马,1511-1512 年 - 奥地利,1572 年)的工作台上。然而,关于《卡波尼画册》的流传情况还只是刚刚开始,未来可能还会有新的发现:对这套图纸的研究才刚刚开始。同样,对立面图中的装饰插页进行更深入的研究也会获得更多的知识,因为有些插页看起来质量非常高:《卡波尼画册》的这一方面暂时被刻意忽略了。因此,仍有几个问题有待解决,这将为今后的研究开辟新的领域。而这无疑是最有趣的方面之一,一个真实而重要的发现总是会带来这样的结果。

佛罗伦萨国立中央图书馆的起源可以追溯到文学家和藏书家安东尼奥-马利亚贝奇(Antonio Magliabechi)的私人图书馆。1714年,马利亚贝奇将他收藏的约3万卷藏书作为遗嘱遗赠,“供佛罗伦萨市普遍使用”。1737 年,佛罗伦萨市政府接管了这座图书馆,并将其移交给图书馆馆长:这一举动批准了 “佛罗伦萨公共图书馆 ”的诞生,根据法令,所有在佛罗伦萨印刷的作品,以及从 1743 年起在整个托斯卡纳大公国印刷的作品,都将存放在这里。1747年,公共图书馆(通常也被称为 “Magliabechiana”)向公众开放。1861 年,意大利统一后,该图书馆与帕拉丁图书馆(即洛林家族图书馆)合并。从那时起,它就被命名为 “国家图书馆”,1885 年又被称为 “中央图书馆”。自 1870 年起,佛罗伦萨的中央国家图书馆通过印刷权获得了在意大利出版的所有书籍的副本。中央国家图书馆最初位于乌菲齐美术馆内,自 1935 年起迁至现址,即 1911 年根据建筑师切萨雷-巴扎尼(Cesare Bazzani)的设计专门建造的宫殿,这是一座罕见的图书馆建筑,也是圣克罗齐美术馆纪念区的一部分。

中央国家图书馆拥有非凡的藏书:近 700 万册印刷品、24991 份手稿、3716 份无字天书和 100 万份亲笔签名(截至 2013 年,书架长度达 135 公里)。手稿收藏十分丰富:国家收藏包括 3971 份手稿,其中包括旧骑士部的部分手稿、修道院废除的手稿,以及截至 1905 年购买或捐赠的手稿。帕拉蒂纳收藏馆则包括 3102 份手稿,分为 Autografi Palatini、Baldovinetti、Bandinelli、Vincenzo Capponi、Del Furia、Galilei、Gonnelli、Gräberg、Palatino、Panciatichi、De Sinner 和 Targioni-Tozzetti 等收藏馆。此外,还有几份手稿来自被查封的修道院,其他手稿则收藏在拉里银行(Banco Rari)、吉诺-卡波尼基金(Gino Capponi Fund)、福斯科利亚尼基金(Foscoliani Fund)、吉诺里-孔蒂基金(Ginori Conti Fund)和卡普吉基金(Cappugi Fund)中。

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。