肿胀的乳房、突出的乳头、充满奶油般健康的皮肤:这些都是阿尔巴斯诺在《意大利兄弟会》(Fratelli d’Italia)一书中所描绘的一些形象,这些形象与圭多-卡尼亚奇(Guido Cagnacci)画作中大量出现的撩人、诱人和丰满的女性相关联。阿尔巴西诺想到的是这位罗马涅画家的晚期杰作之一《埃及艳后之死》,这幅画是画家离开意大利前往奥地利终老时所作,1659 年在哈布斯堡的利奥波德-威廉大公的画廊中就已被提及。这幅画是与卡尼亚奇有关的最著名的图像之一,同时展出的还有同一时期创作的另一幅画作《埃及艳后》(现藏于布勒拉皮纳科特克),这幅画采用了重要的色度范围,在埃及艳后开始失去知觉时,让散射光和清澈的光线来烘托她慵懒而柔软的身体。这是画家第一次想象用这种方式来诠释埃及艳后之死:这不是她准备将蛇矛刺向自己胸口使其咬住自己的那一刻(或紧接着她象牙色的皮肤上开始渗出几滴鲜血的瞬间),甚至也不是 17 世纪的戏剧场景,那是保存在热那亚罗索宫的场景,天幕的帘子打开了,就像一个不完美的帷幕、因为她的左臂无法支撑她的体重,所以我们必须想象她向下滑落的样子(尽管肢体的坚实证据让它看起来像柱子一样坚固)。在卡尼亚奇的画作中,埃及艳后的英雄姿态被弱化了,只留下一个真实的女人,我们几乎可以想象触摸和抚摸她,她的肉欲是如此肆无忌惮,是整个世纪最具肉体力量的画作之一。

米兰画作中孤独的戏剧性在维也纳艺术史博物馆的画作中变成了合唱,但真实的程度却完全没有改变:埃及王后坐在一把气派而又不合时宜的高脚椅上(“一把公证人的 16 世纪赝品装饰”,仅限于 “装饰匠新拉的红色皮革上的铆钉”,阿尔巴西诺诙谐地说道)、她已经陷入了致命的昏睡,因为她的手臂上还粘着一颗假扮成珠宝的毒蛇,而她周围的几个半裸的女仆,其中一个从讲台后面走出来,展示着与克里奥帕特拉的乳房完全对角的乳房,混乱地冲了进来。女仆们看到巨蛇后吓得花容失色,其中一人已经开始哭泣,并用手帕擦拭眼睛。但我们都会同意,吸引我们的与其说是对历史情节的渲染,不如说是美丽王后和她的仆人们香艳、悸动和近乎炫耀的裸体,她们的各种姿势都是经过精心研究的,目的是给观众一个"女性的画廊,似乎是对整个女性裸体生涯的经验总结,同时也是对不同典故的重新组合"(亚历山德罗-布罗基语)。

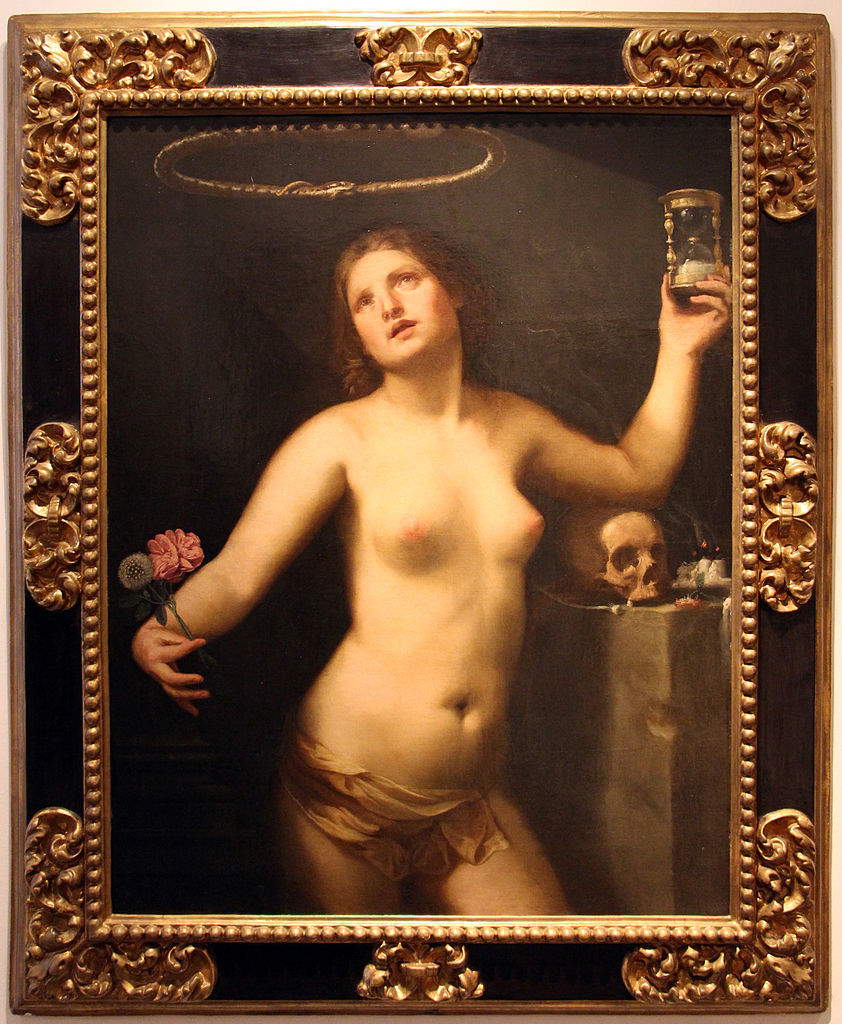

各种情感(惊恐、痛苦、焦虑、关注)杂乱无章地在裸体的单一乐谱上展开。在 17 世纪,没有其他画家敢如此大胆。吉多-卡尼亚奇的绘画经历了不同的季节,但女性身体的性感却始终如一,从他的青年时代到最极端的阶段,这种性感一直伴随着他。参观过巴贝里尼宫国家古代艺术馆 17 世纪画室的人一定会注意到这幅令人印象深刻的《忏悔的抹大拉》,25 岁左右的卡尼亚奇在《埃及艳后之死》之前将近 40 年就已经完成了这幅画。由詹尼-帕皮(Gianni Papi)提出并从未受到质疑的 20 世纪 20 年代中期的日期,将我们带入了一个没有任何文献证据证明卡尼亚奇活动的时期,但这正是该艺术家有据可查地在罗马逗留之后的几年:在当时教皇国的首都,20 岁的圭多在现在的巴布伊诺大街(当时称作 “保利纳大街”)上买了一栋房子,与当时的另一位伟大艺术家圭尔奇诺(比圭多大整整 10 岁)、Cento 画家洛伦佐-根纳里(Lorenzo Gennari)和一位乔瓦尼-巴蒂斯塔-克罗齐(Giovanni Battista Croce)合住,我们对他一无所知,也许他只是个仆人。巴贝里尼宫中的《抹大拉》就是这一时期的产物:统一而对比强烈的背景透露出瓜尔奇诺(Guercino)的影子,天空的蓝色调和帷幔的处理方式则是奥拉齐奥-博尔贾尼(Orazio Borgianni)绘画的回响,忏悔圣人的粗糙写实主义,由于其早熟,不禁让人联想到当年罗马在卡拉瓦乔的破坏性教训之后正在进行的绘画活动(没有理由不联想到罗马所崇拜的卡尼亚奇)、从奥拉齐奥-博尔贾尼(Orazio Borgianni)和乔瓦尼-弗朗切斯科-盖里耶里(Giovanni Francesco Guerrieri)开始,罗马人热切地崇拜、欣赏和研究卡拉瓦乔的画作,尤其是他的追随者的画作。这幅作品是艺术史上最具挑衅性的裸体画之一,丰满而真实的胸部几乎成为整个构图的支点:颈部不自然的扭曲使脸部向后消失(我们无法把握细节),层层叠叠的金发几乎遮住了象牙色的肌肤,这些都增强了作品的具体感。这幅裸体画如此厚颜无耻,甚至连评论家都为之惊讶,找不到任何哲学或宗教理由来解释这幅画:在这里,只有一个女人右手拿着鞭子,忍受着鞭子给自己带来的痛苦,沉思着生命的虚无,她的头骨放在膝盖上。

吉多-卡格纳奇对女性的热爱很容易解释这种对裸体女性身体的持续坚持,这种热爱助长了画家的神话,他身边的模特无一例外地成为了他的情人、18 世纪中叶的里米尼画家乔瓦尼-巴蒂斯塔-科斯塔(Giovanni Battista Costa)解释说,“在我们这些地方,庸俗的嘴仍在流传”,他与尼科洛-加布里(Nicolò Gaburri)和詹皮埃特罗-扎诺蒂(Giampietro Zanotti)的通信是有关卡尼亚奇的主要信息来源之一。不过,扎诺蒂本人也讲述了 “女扮男装 ”的轶事,16 世纪 40 年代初,画家住在博洛尼亚时,总是有一个女孩陪伴着他,后来他流浪到了福尔利,总是有诽谤者跟着他,导致他多次更换住所,直到 1649 年在威尼斯避难(在这座潟湖城市,他有了一个新身份:“Guido Ubaldo Canlassi”):Guido Ubaldo Canlassi da Bologna"),最后于 1660 年移居维也纳,三年后在那里去世。或许可以说,他之所以不断逃亡,是因为他爱上了一个女人,一个比他大两岁的里米尼贵族女伯爵 Teodora Stivivi:这对恋人本打算私奔(他们的私奔是为了说服她的父母将女儿嫁给这位出身卑微的画家,因为他无法与未婚妻相比),但他们的美梦被教皇的警察打破了,警察在他们的愿望实现之前逮捕了这个女孩。告密者是圭多的父亲马泰奥-卡尼亚奇(Matteo Cagnacci),在得知儿子的意图后,他决定告发儿子。狄奥多拉因家庭蒙羞而被关进修道院,在那里呆了两年,直到她答应嫁给一个地位相当的远房亲戚才出来。然而,吉多却被放逐出了里米尼。

圭多和狄奥多拉的 “谈判 ”丑闻使画家(多年来他一直试图在法庭上为自己辩护,但都失败了:事实上,他的父亲最终剥夺了他的继承权,并将所有财产留给了画家的姐妹弗吉尼亚和露西娅)一生麻烦不断,因为他未遂恋情的名声一直伴随着他,无论他走到哪里,都会疏远赞助人的同情。这个坏名声甚至在他死后也一直困扰着他,导致他在几个世纪的艺术史中都被抹去了 "该死的记忆"(damnatio memoriae),直到他在 20 世纪中叶彻底恢复名誉。不过,在画家一生中的不同时期,也有其他女人追随过他:1636 年的一份文件证明,塞拉瓦莱(Serravalle)一位泥瓦匠的女儿乔凡娜(Giovanna)将自己的全部财产捐给了画家,但我们不知道为什么,也许是为了让这段不正常的关系合法化。另外,他的一位情妇 Maddalena Fontanafredda 与他同住在威尼斯,据说还曾陪同他前往维也纳。

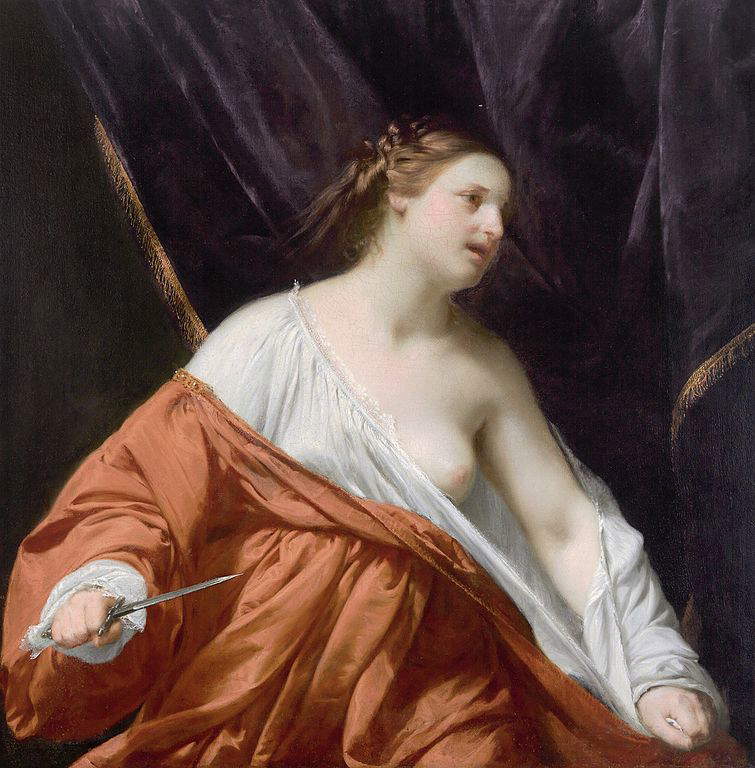

Guido Cagnacci 对女性的熟悉程度可能在一定程度上为他持续关注女性裸体提供了经验上的原因。而旅行,则是他对新形式的兴趣下降的基础。与圭多-雷尼在博洛尼亚的会面,除其他作品外,还创作了鲁福-迪-卡拉布里亚收藏的戏剧性作品《卢克雷齐亚》,该作品可追溯到 20 世纪 30 年代后半期,为卡尼亚克塞克绘画引入了新的古典主义元素,但画家并未放弃其自然主义基调。罗马女主角撕开长袍刺向自己的乳房,将后者暴露在观众的视线中,这一暴力姿态被延续这一姿态的帷幕放大,形成一条贯穿整个画布的对角线,给整幅画增添了强烈的戏剧感。Guido Cagnacci 当时与雷尼有过接触(这一点可以从卢克蕾齐娅的面部特征中看出,即使女主人公因愤怒而狰狞变形,以及从肉色的着色、女性的体量、细腻的着色、更理想化的色彩中也可以看出),但这并不妨碍他放弃绘画的写实基础,为人物披上感性的外衣,使其与众不同。这也体现在情感层面上:如果说吉多-雷尼(Guido Reni)的《卢克雷齐》(Lucrezie)总是充满了不甘和遗憾,那么卡尼亚奇的作品则没有失去力量,所有的力量都是由他的姿态所迸发出来的。他的作品也不失性感。

在同一个世纪之交,这位来自圣塔尔坎杰罗的画家完成了达尼埃莱-贝纳蒂(Daniele Benati)与安东尼奥-保鲁奇(Antonio Paolucci)共同策划的史上最大的圭多-卡尼亚奇展览,即 2008 年在福里圣多梅尼科博物馆举办的专题展览,他称之为 “巨大的飞跃”,这幅画使他绘制了《被带上天堂的抹大拉的玛丽亚》(有两个版本:贝纳蒂写道,他当时正在 “寻求具有非凡力量和传播力的解决方案”。年轻的西蒙尼-坎塔里尼(Simone Cantarini)是形式上的调解人,他在 1640 年前后创作了一幅新颖的《荣耀中的圣雅各福群》(St. James the Greater in Glory),圣人站在两朵阴沉的云彩上,一对天使拥抱着云彩,护送着他走向由小天使组成的金色天空,将他托向天国的荣耀。在弗朗切斯科-阿坎吉利看来,这是 “坎塔里尼触及的雷尼主义最高点的散文,也许是在 1940 年左右:闪亮的页面,薄薄的冷色调,金色的清澈,英俊的天使在半昏暗的天空中盘腿而坐,与雷尼的理想方式相比,圣人就像一个金发的火枪手”。这位来自佩萨罗(Pesaro)的任性而古怪的艺术家并不想偏离其大师的教诲,但同时又渴望找到自己的个人方式,将活力和自然主义嫁接到雷尼的乐谱中,这一点在两位天使的形象中尤为明显,在一定程度上也体现在主角的脸上。很难想象,吉多-卡尼亚奇在创作他的绝世名画《抹大拉》时,没有参考他年轻同事的绘画成就,尤其是这幅杰作。慕尼黑阿尔特绘画陈列馆中的这幅画和佛罗伦萨的这幅画,后者比德国的这幅画稍新,但后者更接近(尤其是在色调上)坎塔里尼的《圣雅各布》,而且明显比托斯卡纳的这幅画更加晶莹剔透(因此在理想状态下更接近吉多-雷尼的画作),应被视为原型,是吉多-卡尼亚奇最幸福、最幸运的发明之一。上文提到的科斯塔在谈到这幅在博洛尼亚 Angelelli 家族家中看到的慕尼黑油画时写道:“卡尼亚奇如果不是因为其他许多杰出的作品而闻名于世,也会因为这幅作品而闻名于世,因为这幅油画在许多方面都非常完美;许多作家都对这幅油画给予了很高的评价”。

相反,另一些人则不会如此赞同:《抹大拉的女人》也有嘈杂的诋毁者。克鲁斯卡的一位学者乔瓦尼-马塞利(Giovanni Masselli)在 1838 年写了一篇关于这幅画的文章,他承认卡尼亚奇的优点是 “以令人钦佩的润色和非常接近真实的色调 ”来描绘人物,以及 “通过在较突出的部分放置一些非常强烈的光线,给这些部分以美丽的浮雕、他指责罗马尼奥罗画中的一些 ”任性的自由“,甚至说 ”天使搀扶抹大拉的马利亚的行为不会受到任何热爱绘画的优雅和庄重的人的赞扬“。某些评论家并不原谅圭多的大胆创作:忏悔的圣人全裸,只有金色的长发遮住了她珍珠般的肌肤(但请注意,画家并没有遮住抹大拉的粉红色乳头:在天使的帮助下,她被带上天堂,天使托住她的双腿,将目光转向她的胴体,她的肉体纠结在一起,散发着尖锐刺鼻的妖娆味道,没有任何先例可以与之相提并论。圣女柔软双腿的位置、脸颊、手指和脚趾上的红晕(这一元素在圭多-卡尼亚奇的许多女性作品中反复出现),以及她明显的真实感,让这幅无与伦比的情色画显得更加真实,比圭多在此之前所画的女性作品更加真实。值得注意的是,在卡尼亚奇的作品中,肉欲与精神张力之间几乎从未有过如此明显的交汇(同时也是如此的冲突)(”肉体与灵魂":贝纳蒂在 2008 年福尔利展览的目录中这样为自己的文章命名)。

在这一点上,我们又回到了一个根本性的问题:是什么驱动力促使圭多-卡格纳西构思出如此世俗、如此肉欲、如此感性、如此真实的人物形象?除了已经提到过的他的个人经历之外,对他的肖像画来源的研究部分地帮助我们消除了一些疑虑:除了迄今为止已经提到过的名字之外,有必要至少再加上另外两个名字:奥拉齐奥-詹蒂莱斯基(Orazio Gentileschi),尤其是法国艺术家西蒙-武埃(Simon Vouet),他是圭多在罗马结识的另一位艺术家(可能也是本人,正如米娜-格雷戈里(Mina Gregori)所假设的那样)。Vouet 是解释 Guido Cagnacci 性感的一把钥匙,尽管不是唯一的钥匙:这位巴黎人的画作开创了一种新的女性类型,一种有意识的、女性化的、大胆的、霸道的女性,就像我们在《圣弗朗西斯的诱惑》中看到的歌妓一样,这是罗马教堂中最奇特的杰作之一(可以在卢西纳圣洛伦佐的 Alaleoni 小教堂中欣赏到)。

但是,即使没有达到《卢西纳的圣洛伦索》画中挑逗性 meretrici 的程度(戈弗雷多-西尔维斯特里以尖锐的讽刺写道,这是一个 “严肃的诱惑者”),同样的推理也可以应用到武埃作品中的许多其他女性身上,卡尼亚奇肯定认识她们。此外,人体在十七世纪艺术中的中心地位也是至关重要的,因为宗教艺术图像对信徒的心理暗示功能要求捕捉圣人的所有身体动作。卡格纳西根据自己的敏锐感知力感知并过滤了这一中心:保卢奇写道,画家 “是一个色情画家”。他是真正意义上的情色画家,因为,保鲁奇肯定地说,“他以一种本世纪少有的强度,感知并表达了在男人和女人的血液中跳动不息、深沉的情欲的驱动力”,这些英雄和女英雄们 “知道并承受着无法逃避的性的支配,它压迫并安慰着我们所有人”。通过对古代艺术的研究,裸体这一体裁在 17 世纪第二个十年末期重新回到了当代艺术中,而卡尼亚奇则是这一世纪上半叶最粗犷、最坚定的诠释者。要想找到类似的裸体画,就必须看看佛罗伦萨人弗朗切斯科-富里尼(Francesco Furini)的作品,但他们的意图却截然相反:罗马尼奥罗人的裸体画是世俗的、肉欲的,而托斯卡纳人的裸体画则是正式的、古典的。研究一下他的客户,尤其是威尼斯时期的客户可能也很有趣,当时圭多-卡格纳西在一个自由的城市工作,这里的风俗习惯比其他地方更为宽松,在那里,客户们渴望将披着历史修辞外衣的性感女性裸体画带入家中是很常见的事情、为了找到一种合理的形式,使主题完全合法化,这些主题如果不是因为叙事性是允许的类型的一部分,就会给画作的主人带来一定的麻烦。

但是,圭多-卡尼亚奇非常善于伪装,并在其一生中证明了这一点,他经常在模棱两可的钢丝绳上行走,在被容忍和被谴责之间徘徊。在里米尼的圣乔瓦尼-巴蒂斯塔教堂中保存着一幅杰作,这幅画是由当时年仅 30 岁的卡格纳西绘制的,除了参加临时展览,他从未离开过这里。这幅祭坛画高三米多,描绘了三位加尔默罗会圣徒安德烈亚-科西尼、特里萨-德阿维拉和玛丽亚-玛德莱娜-德帕齐在圣母和圣婴的脚下,圣母和圣婴在云朵上,左边被玷污,他们正在对安德烈亚-科西尼讲话。这幅作品不仅将肉体与精神之间的分歧推向了极致,同时也是圭多-卡尼亚奇第一阶段创作中最具卡拉瓦格风格的作品,它描绘了三位圣人与神灵相遇的三个不同时刻,令人叹为观止:安德烈亚-科西尼的幻象与玛利亚-玛格达莱纳-德-帕齐的痛苦相辅相成,玛利亚-玛格达莱纳-德-帕齐从长翼天使手中接过荆棘冠冕,阿维拉的特蕾莎被画家放在她身旁的天体生物的火镖击中,她的神情也发生了变化。这位西班牙神秘主义者陷入昏厥的形象无疑是最吸引和震撼观者的,因为她几乎达到了高潮,在这种暧昧的狰狞中,在类似情欲高潮的昏厥咒语中,她被遗弃了。

有人指出,圭多笔下的特蕾莎可能在武埃特那里有过先例,但在这里,这位来自圣塔卡安杰洛的画家却比他的模特走得更远了:观察圣人的表情,她半闭双眼、微微张开嘴的样子,我们可以想象她在面纱褶皱下扭动的脖子,以及她脸颊的动作。人们立刻会想到贝尼尼(Gian Lorenzo Bernini)最著名的圣特蕾莎形象,她是巴洛克雕塑的巅峰之作,装饰在罗马圣玛丽亚德拉维托里亚的科纳罗小教堂,比卡尼亚奇的特蕾莎晚了二十年左右:卡尼亚奇的圣人并没有被贝尼尼的特蕾莎身体的颤动所震撼,但她的表情却不禁让人联想到贝尼尼。拉康明确强调了贝尔尼尼笔下的特蕾莎是如何享受自己的("享受"(jouir)是他的解读中使用的动词):毕竟,许多与贝尔尼尼同时代的人也注意到了他笔下的圣人身上的某种感官冲动(一位与他同时代的匿名评论家称她为 “不仅是匍匐的维纳斯,而且是妓女”)。今天,我们倾向于淡化对《圣母玛丽亚-德拉维托利亚》组画的这些解读,这主要是因为贝尔尼尼完美地遵循了他的创作源泉--《圣特蕾莎自传》,以及他狂热的奉献精神。但是,如果我们换位思考一下吉多-卡尼亚奇(Guido Cagnacci),也许就不会觉得那么奇怪或格格不入了。这位罗马人将再次成为领先于时代的艺术家。

这篇文章最初发表于我们的印刷 杂志 Finestre sull’Arte Magazine第 7 期 。点击此处订阅。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。