1623年8月,马菲奥-巴尔贝里尼(Maffeo Barberini,1568年出生于佛罗伦萨,1644年出生于罗马)以乌尔班八世之名登上教皇宝座,许多知识分子、科学家和艺术家都将希望寄托在这位博学多才、文质彬彬的人身上,希望他能带来罗马文化的复兴,并肯定一个开明的教会最终能够平静地面对时代的挑战。然而,教皇的选择很快就违背了这些期望,至少是部分违背。事实上,在他的统治下,罗马宗教裁判所的活动又恢复了活力,其最杰出的受害者是伽利略-伽利莱(Galileo Galilei,比萨,1564 - 阿凯特里,1642),他于1633年受到审判,并被同一位君主强迫放弃信仰。巴贝里尼家族对伽利略的弃权表示愤慨,在此之前,巴贝里尼一直在维护和鼓励伽利略。此外,1641年,教皇国与法尔内塞家族为争夺位于拉齐奥和托斯卡纳之间的公国的控制权而爆发了第一次卡斯特罗战争,这场冲突导致罗马人的税收负担加重,并导致乌尔班去世时留给教皇国库的约3000万斯库迪的赤字。

但抛开这些事实不谈,毫无疑问,巴尔贝里尼是本世纪最伟大、最精明的赞助人之一。他对罗马的面貌产生了深远的影响,罗马当时是一个国家的首都,在 17 世纪的欧洲政治舞台上处于边缘地位,但同时又是一个教会的所在地,他以推广艺术作为主要的宣传工具,极力坚持塑造一个胜利者的形象,并将其与自己家族同样宏伟的形象双线联系在一起。

还必须记住的是,马菲奥在担任红衣主教时就以其扎实的文化功底和对艺术生动真挚的热爱而与众不同。例如,他是最早发现并鼓励 20 岁的贝尔尼尼(那不勒斯,1598 - 罗马,1680 年)的天赋的人之一,贝尔尼尼多年来一直是他最喜爱的艺术家。巴尔贝里尼还为吉安-洛伦佐最著名的两组雕塑作品《阿波罗与达芙妮》和《强奸普罗塞宾》设计了一些寓意深刻的诗句,这些诗句刻在大理石底座上,至今仍清晰可辨。

当上教皇后,乌尔班八世花费巨资修建了罗马的主要建筑工地,即新的梵蒂冈大教堂。事实上,乌尔班八世一直在监督工程进度,并推动加快工程进度,他规定圣彼得修道院委员会(负责管理重建和各种装饰工程的主教委员会)不再是每年召开三四次会议,而是每十五天召开一次会议。

在整个 17 世纪,大教堂是一个非同寻常的工作室,是主要艺术家和风格的比较场所,也是表达巴尔贝里尼赞助的高效舞台。上文提到的贝尔尼尼是乌尔班教皇时期和罗马巴洛克时期最著名、最雄辩的艺术创作之一:为教堂十字拱顶制作的青铜秃鹰。这座巨大的建筑于 1633 年 6 月落成,被放置在教皇祭坛和忏悔祭坛的顶端,并将圣彼得的墓地围在其中。穹顶与米开朗基罗的穹顶遥相呼应,同时又有力地重申了教皇的至高无上的地位,而教皇的权威就是从穹顶降生的,穹顶还颂扬了作为使徒继承人的乌尔班(在基座上、扭曲的柱子上和上部的帷幔上镶嵌的无数巴贝里尼盾徽蜜蜂就是指乌尔班)。显然,除了贝尔尼尼之外,还有许多其他艺术家参与了梵蒂冈的各项工作;其中包括托斯卡纳人皮埃特罗-贝雷蒂尼(科尔托纳,1597 年-罗马,1669 年),他是画家兼建筑师皮埃特罗-达-科尔托纳,1612 年,他还是个少年时就来到了罗马。

1628 年,圣公会委托贝雷蒂尼绘制一幅以圣三位一体为主题的祭坛画,这幅画将用于圣事礼拜堂(该建筑中最大和最重要的礼拜堂之一),大概在下一个十年初交付。这是艺术家为圣彼得大教堂创作的第一件作品,主要是由于红衣主教弗朗切斯科-巴尔贝里尼(Francesco Barberini,1597 年出生于佛罗伦萨,1679 年出生于罗马)的关心才委托给他的。事实上,吉多-雷尼(Guido Reni,博洛尼亚,1575 - 1642 年)最初曾被选中绘制这幅画,但主教们未能与他达成最终协议,因此不得不另选一位艺术家。在这种情况下,作为教皇侄子的红衣主教显然享有极大的权威,他提议并成功地让皮耶罗接受了这幅画,皮耶罗长期以来一直是红衣主教的门徒之一。

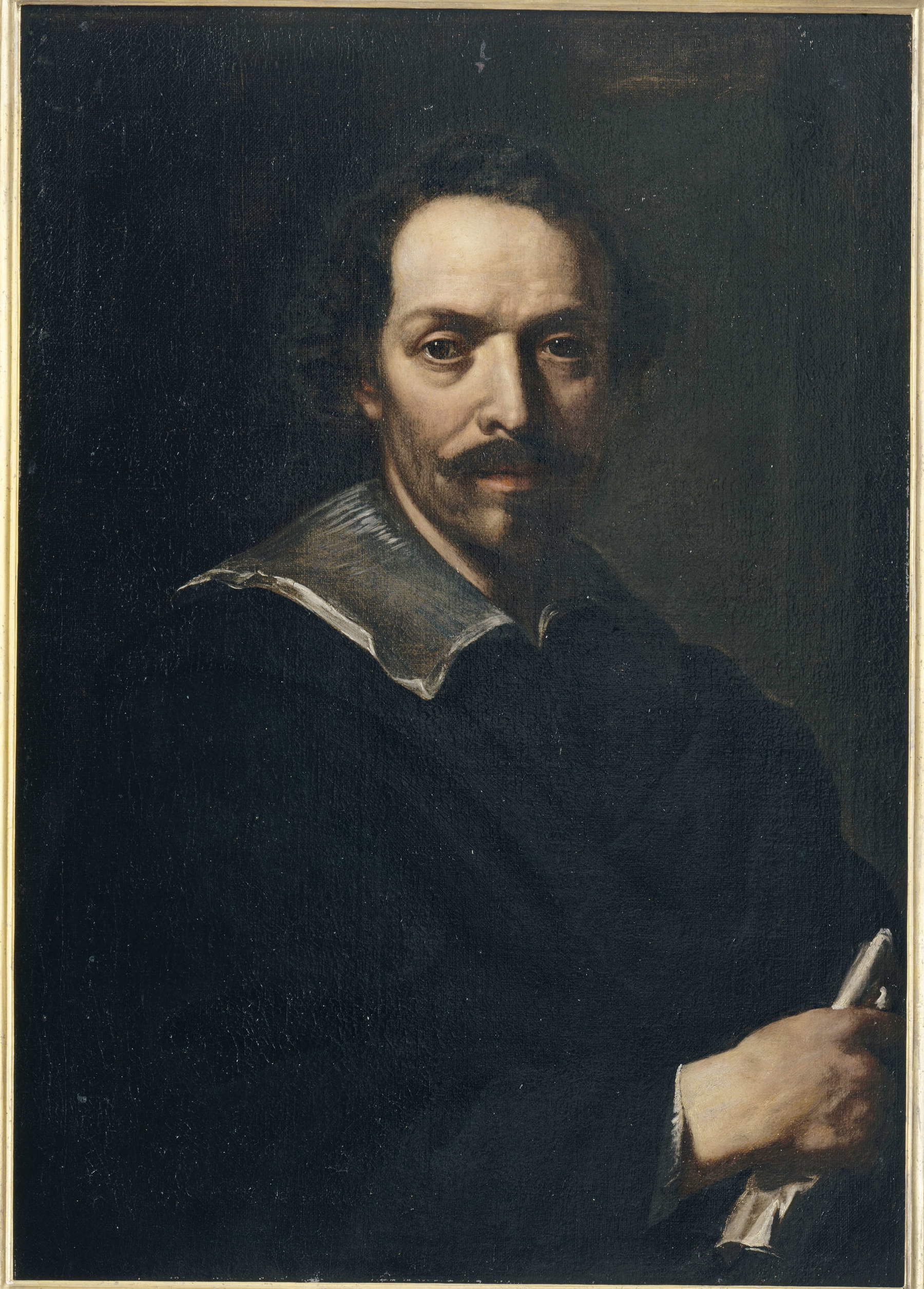

巴尔贝里尼家族在乌尔班当选后不久就通过使徒会议厅的秘密财务主管马尔切洛-萨切蒂(Marcello Sacchetti)接触到了这位年轻的画家,皮耶罗已经为他工作过,现在仍在工作,尤其是他即将为他创作现在博尔盖塞美术馆中的那幅浓重的肖像画。随后,他在重建埃斯基林区的圣比比亚纳早期基督教教堂时进一步证明了自己的才华,该教堂是教皇为1625年大庆而委托重建的。在这里,这位来自科尔托纳的艺术家被要求在中殿的左侧墙壁上绘制圣人生平和殉难的壁画,而右侧墙壁则由更有名望的阿戈斯蒂诺-钱佩利(Agostino Ciampelli,1565 年出生于佛罗伦萨,1630 年卒于罗马)负责绘制。

贝雷蒂尼成功地完成了这一任务,既证明了他对罗马古代遗产的吸收,又证明了他知道如何通过有效而充满激情的表达和姿态将历史与时俱进。然而,正如朱利奥-布里甘蒂(Giulio Briganti)在 20 世纪 60 年代专门为画家撰写的专著中强调的那样,从另一幅作品开始,我们才看到了 “罗马巴洛克绘画方法的首次精彩亮相”,这幅画描绘的是《强奸萨宾妇女》,作于 1629 年左右,现藏于卡皮托利尼博物馆。

就在皮埃特罗装饰巴贝里尼宫沙龙拱顶的回旋壁画几年后,在卡皮托利尼的画布上,构图显然仍被封闭在画框的范围内,显得不对称,人物拥挤在几个纵深的平面上,弥漫着离心和戏剧性的运动。1625 年,红衣主教弗朗切斯科-巴尔贝里尼从斯福尔扎家族手中买下了位于基里纳勒东坡的宫殿,如今这里是罗马两个国家古代艺术画廊之一的总部所在地,但当时是教皇家族的官邸。卡洛-马德诺最初受托改造这座建筑,但开工仅一年后,这位建筑师就去世了,于是工程委托给了贝尔尼尼,弗朗切斯科-博罗米尼和皮特罗-达-科尔托纳本人也参与其中。

与最初的设计方案相比,贝尔尼尼扩大了金钢琴上接待厅的面积,将原计划在正面修建的日廊的预留空间纳入其中(后来被带窗的模拟日廊取代)。房间拱顶的砌筑工程于 1630 年 9 月完成,次年,壁画所需的脚手架也搭建完成。传记作家乔凡-巴蒂斯塔-帕塞里(Giovan Battista Passeri,罗马,1610 - 1679 年)在他的《在罗马工作过的杰出画家、雕刻家和建筑师传记》(Vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architetti che hanno lavorato in Roma)中为画家安德烈亚-卡马西(Andrea Camassei,贝瓦格纳,1602 年 - 罗马,1649 年)写道。罗马,1649 年)写道,起初装饰工作委托给了这位画家,1635 年圣卢卡学院的登记册中也提到他是 "ecc.巴贝里尼(Taddeo Barberini,1603 年出生于罗马,1647 年卒于巴黎)是教皇的侄子,1631 年被任命为罗马总督。塔迪奥是巴贝里尼家族世俗分支的首领,至少在第四个十年中期之前,他与妻子安娜-科隆纳和兄弟红衣主教弗朗切斯科-巴贝里尼和安东尼奥-巴贝里尼一直使用基里纳勒宫。

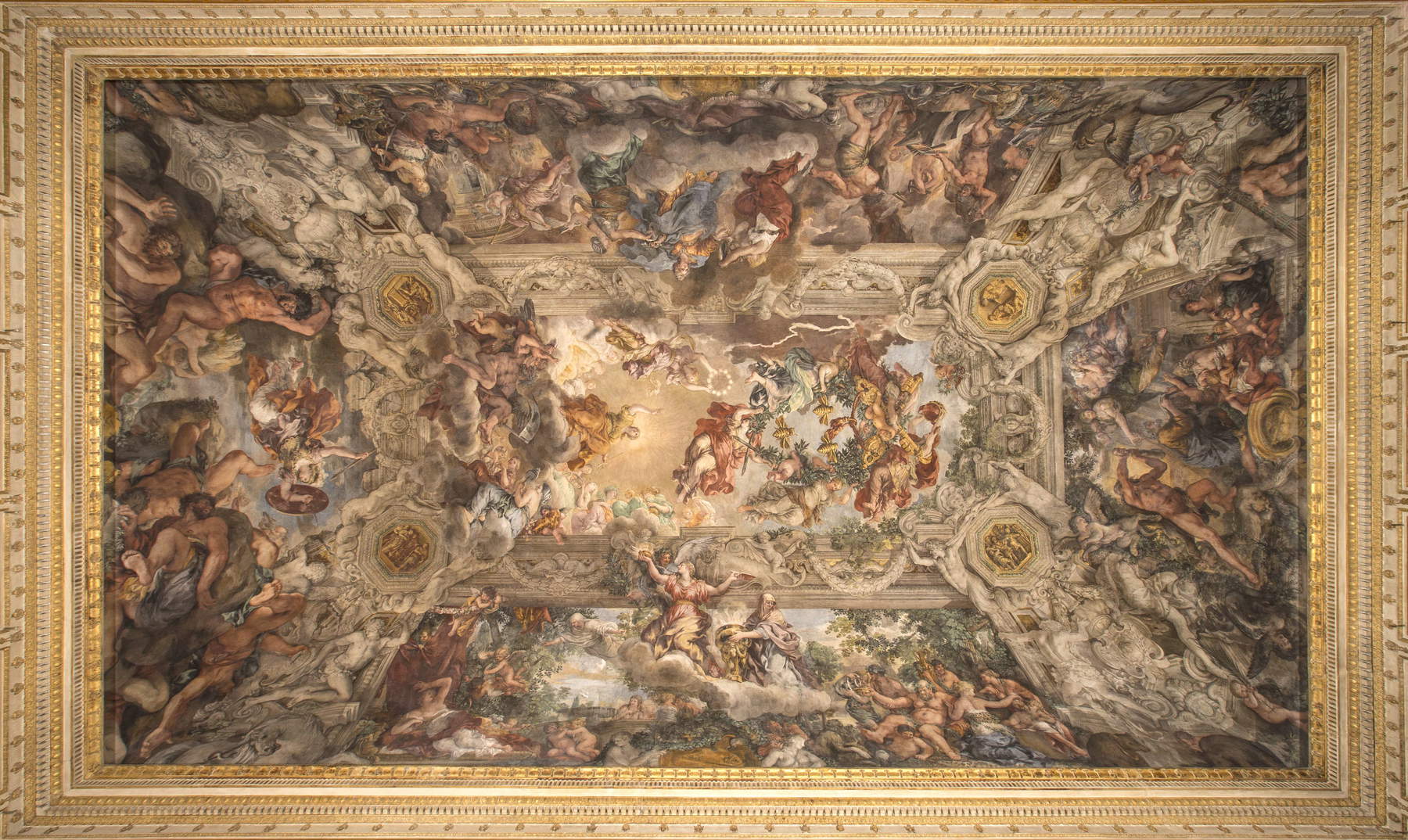

在开始绘制沙龙壁画之前,卡马塞伊就已经为建筑中的其他房间绘制了壁画,安东尼奥红衣主教的门徒安德烈亚-萨基(Andrea Sacchi,1599 年出生于内图诺,1661 年卒于罗马)和贝雷蒂尼本人也是如此。有趣的是,这三位艺术家几年前都曾参与过奥斯蒂亚萨切蒂别墅的壁画装饰。最后,三人中最年长的红衣主教侄子弗朗切斯科胜出,拱顶被委托给这位来自科尔托纳的艺术家,并由他的学生彼得罗-保罗-巴尔迪尼、乔瓦尼-玛丽亚-博塔拉和乔瓦尼-弗朗切斯科-罗曼内利协助完成。然而,根据帕塞里的说法,教皇亲自介入了这场家族纠纷,并做出了最终决定;考虑到这样的画像干预所具有的影响力,许多学者倾向于认为这一信息是可靠的。德国画家和艺术史学家约阿希姆-冯-桑德拉特(Joachim Von Sandrart,1606 年出生于美因河畔法兰克福,1688 年出生于纽伦堡)在其 1675 年出版的著作《德意志学院》(Teutsche Akademie)中写道,教皇在工作期间每天都会去沙龙,这证明了他对该项目(也)寄予了多大的期望。然而,这项工作花费了很长时间:彼得于 1632 年底开始绘制天花板,大约在 1639 年完成。虽然天花板长 24 米,宽 14.5 米,面积非常大,但由于画家要处理的事务很多,时间肯定受到了影响。

1637年6月,红衣主教朱利奥-萨切蒂(Giulio Sacchetti)前往博洛尼亚,贝雷蒂尼也跟随前往,并在佛罗伦萨逗留了数月,应大公斐迪南二世(佛罗伦萨,1610 - 1670年)的要求,绘制了皮蒂宫Sala della Stufa的头两幅壁画;随后他前往威尼斯,直到12月才回到巴贝里尼沙龙继续创作。在这七年中,他还接受了许多其他委托。需要补充的是,当他回到罗马宫殿时,艺术家很可能对旅行前已经完成的作品进行了大量修改,我们无法确定这是因为他有了新的想法,还是因为砂浆粘合性差造成的技术问题。此外,由于我们所能得到的准备图纸很少,而且散落在国内外的各种收藏中,因此很难准确界定构思的各个阶段,这也是我们产生疑问的原因之一。艺术史学家 Lorenza Mochi Onori 在她的文章《Pietro da Cortona per i Barberini》中提到,在她担任美术馆馆长期间,在一些修复工作中,她从漫画中发现了一些雕刻,而且没有抹灰。因此,壁画在很大程度上是直接从预备图稿中用大笔触自由翻译出来的。这种创作方式(在当时的资料中也有提及),以及艺术家高超的技艺(尤其是在处理单幅图画与构图其他部分的比例方面),可以解释我们今天所拥有的带有图画的纸张为何如此稀少。 其中一个可信的假设是,这些纸张没有被收集起来,因为它们直接在建筑工地上使用,可能已经损坏,在同时代人的眼中,保存它们毫无用处。此外,通过观察抹灰工程发现的施工天数很多,其中一些非常有限,其目的只是为了纠正从下方观察时明显不够完美的细节。与此相反,干墙的施工却很少。

无论如何,尽管等待的时间很长,但最终的结果还是让观众非常满意。这幅壁画描绘了乌尔班八世-巴尔贝里尼(Urban VIII Barberini)担任教皇期间天意的胜利及其目的的实现,正如莫奇-奥诺里(Mochi Onori)所指出的那样,这是一幅非常有效的 “对教皇权力的世俗美化”。图画方案是由在位家族的宫廷诗人弗朗切斯科-布拉乔里尼(Francesco Bracciolini)从他自己写的一首献给教皇的诗开始的,这首诗的题目是 "L’elettione di Urbano Papa VIII“。这位文学家还获得了在自己的姓氏上添加 ”Dell’Api "字样的特权,这与巴贝里尼的纹章蜜蜂有关,他向皮埃特罗-达-科尔托纳(Pietro da Cortona)口述了主要题材,画家随后对其进行了改编,并在某些情况下进行了修改。

布拉乔里尼在诗中叙述了从格里高利十五世去世到他被任命为继任者之间的一场旷日持久的战争,这场战争最终以美德战胜邪恶、乌尔班八世的崛起而圆满结束。这首诗的特点是融合了神话叙事、史诗寓言、田园寓言、圣经和历史典范、当代事件编年史以及虚构传记,所有这些历史和文学遗产都被现实化,转移到当代,并在乌尔班的时代实现了普罗维登斯的设计。在这首诗中,上帝亲自许诺并最终赐予了巴贝里尼的选举权,他不是独自一人,而是与他的家族一起被颂扬:权力来自神的旨意,并体现在一个特定的世俗王朝中。因此,从壁画上看,巴贝里尼家族纹章的三只巨蜂出现在拱顶平镜的中央,被一个巨大的月桂花环包围,花环上依次支撑着希望、仁慈和信仰的化身,罗马和宗教分别在花环上安放着教皇头冠和佩特里神钥。一个角落里,一个莆田人俯身献上一个较小的花环,这可能是指乌尔班对诗歌的热情和天赋。再往下走,另一个女性形象,神圣的普罗维登斯(Divine Providence),躺在柔软的云朵上,周围环绕着温暖的光芒,强调了她的主要作用,她左手拿着权杖,命令不朽用星冠装饰由三只不朽昆虫组成的徽章。在它们的下方,克罗诺斯正在吞噬自己的一个孩子,而三位命运之神则在编织和剪断人类的命运之线,暗示着时间的无情流逝。

从最初的描述中就可以看出,除了神话中的人物外,还有许多寓言故事中的人物,以平和或妩媚的少女形象出现,其中一些新造的人物没有明确的肖像特征,可能对许多参观者来说非常陌生。正是为了让人们理解和传播这些珍贵的意义,巴贝里尼家族为沙龙提供了一份指南,即《巴贝里尼厅绘画宣言》,随后又有其他人效仿。

前面提到的人物在天空中盘旋,而实际的墙壁表面则虚幻地敞开着,仿佛被突破了。这个中央空间由仿照大理石绘制的单色拱顶框住,拱顶由四根柱子支撑,在拱顶的内侧有四个横向区域。这些侧面展示了教皇的行为和美德,教皇的行为和美德不仅是理想的,也是实际的,被置于天意安排的神化家庭的基座上。在房间短边的一侧,也就是正对着外墙的一侧,正义和丰饶手持一个装满水果的聚宝盆,飞越一群老人、妇女和儿童,向他们走来;在他们旁边,赫拉克勒斯赶走了一只鹞子,此前他已经杀死了另一只鹞子,而这只鹞子就躺在他的脚下。另一个短边的图画表现的是密涅瓦击溃巨人,使他们倒下(右边的三个人物非常引人注目,他们似乎真的倒在观众面前),智慧战胜了蛮力。在入口前方(从贝尔尼尼设计的楼梯上来),两面长墙中的一面上,教皇对知识的热爱得到了颂扬,因此他一直在追求知识,尽管是在宗教正统的神圣范围内,而这一点在这里似乎得到了明确的重申。

我们看到一位身着金色长袍、沐浴在光芒中的女性形象--智慧,她端坐在云端,一手持火,一手拿着一本打开的书,在神助的陪伴下,她向穹顶中心升起,超越了建筑框架的限制,因为只有在高处,在天堂,才有真正的知识。为了强化这一概念,“宗教 ”和 “纯洁 ”出现在她的左侧,后者头戴面纱,守护着神圣的三脚架。在他们的下方,则是大臣们:西莱纳斯(Silenus),喧闹、肥胖、醉醺醺,身边围绕着仙女和美人鱼;维纳斯(Venus)没有穿衣服,瘫软地躺在红色帷幔上,观看小天使们的战斗,象征着神圣之爱与世俗之爱之间的斗争。

在对面的长边,乌尔班的和平政策得到了颂扬,根据历史事实,他非常善于宣传和平政策,但在执行和平政策方面则稍逊一筹。在中央,我们可以看到身穿蓝色斗篷的和平女神,她同样坐在云朵宝座上,同样被叠加在拱顶上,手持仙人掌和一把钥匙。她的两侧是身穿红色斗篷、手持一面镜子的普鲁登斯,以及另一位身份不明的女性,她手中拿着一条信息,从后面向她右侧的神庙走去。在这里,名神吹响了号角,一位手持橄榄枝的飞天少女正在关闭笼罩在火焰中的雅努斯神庙的大门(在古罗马,和平时期神庙的大门是关闭的),也许是在执行上述信息中的命令。下方,赤身裸体的弗罗尔躺在地上,被面带微笑的曼苏埃图丁锁住;另一边,火神被浓浓的黑烟包围,黑烟似乎在蔓延和侵蚀,几乎要触及上方画框中的蜜蜂,他锻造的不再是武器,而是一把铁锹。

最后,我们来到彩绘的建筑框架,它是画面空间的点睛之笔,上面装饰着丰富的模拟雕塑,描绘了花饰、布卡拉尼娅、海豚、点火器、三趾鱼和莆田鱼。在拱顶的四角,即每根柱子的上方,我们可以看到四个带有镀金仿青铜浮雕的楣板,描绘的是罗马历史上的一些事件,暗指乌尔班八世的美德。因此,我们可以看到法比乌斯-马克西穆斯的 “慎重 ”和熊,两者都是贤明的象征;西庇阿的 "贞洁"和狮子,两者都是纯洁的象征;在象征力量的狮子上方,我们看到了穆奇乌斯-斯切沃拉的 “英雄主义”;最后是执政官曼利乌斯的 "正义"和河马,两者都是敏锐的象征。

壁画上有一百多个人物,他们每个人都专注于完成一个动作,形成一股不间断的旋风,抵消了真实的空间,甚至压倒了虚假的建筑。这种弥漫于整个表面的运动感通过使用点画得到了支持和强调:在绘画表面添加小色点,色调相间,始终保持着壁画的效果,再加上在灰泥中使用的沙子比灰浆多而形成的颗粒状表面,使得绘画材料充满活力,几乎呈现出彩虹色。正如布里甘蒂所强调的那样,壁画的整体构思是 “以一种单一的视角欣赏,并立即表达出其发明和意义的完整统一感”。

如果说一开始纯粹是惊叹于以幻觉方式产生的巨大空间感,惊叹于生动的人物数量,并最终惊叹于所有这一切所预设的技术技巧,那么后来,正如我们所看到的,我们意识到壁画所传达的含义的复杂性,而观众所产生的惊叹则进一步增强了壁画的力度和效果。正是这种让观赏者惊叹并产生情感共鸣的愿望,成为 17 世纪 30 年代以来罗马艺术风格中最明显、最具创新性的特征之一。

事实上,巴贝里尼宫的壁画是巴贝里尼教皇时期开始定义的艺术语言在绘画中的最初时刻和最完美的表达之一,而新古典主义理论家们只是从 18 世纪末开始,怀着贬损的意图,才将这种艺术语言命名为 “巴洛克”。在他们看来,巴洛克风格从 17 世纪第四个十年开始就扭曲了所有艺术,以怪异和过度为主导,倾向于扭曲所有对称和对应的原则,艺术评论家弗朗切斯科-米利兹亚(Francesco Milizia)在 1781年发表的《Dell’arte di vedere nelle belle arti》一文中甚至将这种风格定义为 “品味瘟疫”。然而,正是这些 18 世纪的评论家,尽管是为了谴责巴洛克风格,但他们却是第一个明确指出巴洛克风格的特点、新元素和主要代表人物的人。事实上,正如他们所观察到的那样,贝尔尼尼和贝雷蒂尼以及博罗米尼是这种新感觉的主要诠释者;安娜-洛-比安科(Anna Lo Bianco)在她的《皮埃特罗-达-科尔托纳和巴洛克风格的伟大装饰》(Pietro da Cortona e la grande decorazione barocca)一书中写道,皮埃特罗和吉安-洛伦佐具有 “相同的艺术概念,充满活力和生命力。同样的艺术理念,既充满活力,又不失英雄气概,通过使用一种不计后果的技术,使古典知识的包袱跃然纸上,这种技术强加线条,激怒表达,混淆体积和色彩”。

正如我们所看到的,乌尔班八世在他的政治计划中利用了这两位艺术家的才华和他们个人对巴洛克语言的摒弃所产生的说服力,他的政治计划以梵蒂冈大教堂和家族宫殿为支柱,他旨在通过这一计划成功地重申罗马的文化至高无上地位,使其成为他本人及其家族的霸权工具。

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。