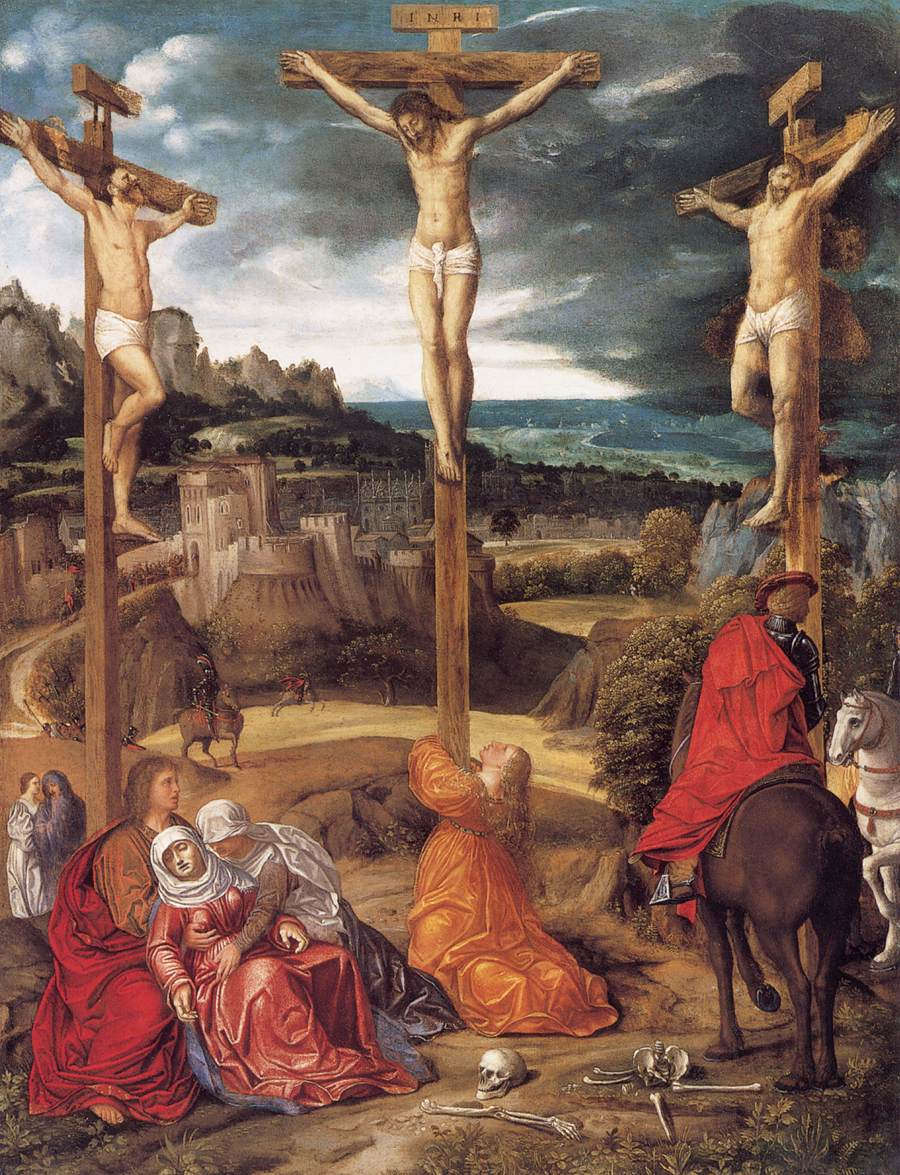

维托里奥-斯加比(Vittorio Sgarbi)和米歇尔-达涅利(Michele Danieli)最近策划的 16 世纪费拉拉展览再次引起了人们的注意,展览展出了《荣耀中的圣母子》、《音乐天使》和《圣徒保罗》、《圣人》、《马太》、《亚历山大的凯瑟琳》和《彼得》(图 1),这些作品出自瓦多圣玛丽亚教堂的达-瓦拉诺小礼拜堂,自 1945 年以来一直保存在费拉拉大主教宫。这幅祭坛画采用垂直两部分式构图:在上部,圣母抱着她的儿子,周围是一群天使,他们在云层上围成一个半圆,让人联想到拉斐尔的《福里尼奥圣母》(Madonna di Foligno)和奥托拉诺的《荣耀与天使中的圣母子 》(Madonna and Child in Glory and Angels )。在下半部分,五位圣人采用了类似的对称布局--前景是保罗、马太和彼得,在他们的肩膀之间出现了两位女性的面孔,这与《圣塞西莉亚的狂喜》(图 2)有明显的相似之处。图 2)--转向神圣的幻影,只有不知名的圣人有意直视他们。

这幅画在展出时被列为 “已归功于乔瓦尼-卢泰利(Giovanni Luteri,又名多索)”的作品,创作于 1515 年至 1519 年之间,但在目录文本中却被保留在大师的作品中1。卡洛-沃尔佩(CarloVolpe)2在 1981 年提出了这一归属,18 世纪晚期切萨雷-西塔德拉(Cesare Cittadella)也指出这幅祭坛画是卢特里最早的作品之一,这一矛盾表明,要对这一归属表明立场是非常困难的。老实说,这一认定后来得到了斯加尔比(Sgarbi)3 的认同,但由于与多克斯(Dox)更确定作者身份的作品在风格上存在差异,这一认定的目标变得曲折,而当地文献已经根据这些差异对这一认定进行了反驳。当地文献已经将这幅画贬低为学校作品,而阿玛利亚-梅泽蒂(Amalia Mezzetti)在她的考察中也将其排除在外4;亚历山德罗-巴拉林(AlessandroBallarin)5 也试图将瓦拉诺祭坛画作为龙希(Longhi)所组织的青年团体与他成熟期作品之间的重要交汇点,但他的行动并不顺利。在费拉拉、纽约和洛杉矶的展览上对卢特里的成长岁月进行了重新审视,一方面将与加罗法洛合作的《科斯塔比里多联画》中央祭坛画的创作时间提前至1513年,另一方面将建筑师的作品从目录中删除。另一方面,由于龙吉的大部分作品被从作品目录中删除,以前对祭坛画的研究遇到了尖锐的问题,这导致毛罗-卢科(MauroLucco)6后来否定了多索的作品,而倾向于 “无名的波河流域”。在这种情况下,最近的展览所提议的与卢特里创作的《圣塞巴斯蒂安圣母》(图 3)的比较最终证实了两者在语言上的巨大差异,这使得将《瓦多的圣玛丽亚》祭坛画归于同一作者的说法站不住脚。

瓦拉诺祭坛画与卢泰利为摩德纳大教堂绘制的祭坛画最显著的区别是几乎完全没有风景画,艺术家在风景画上进行了大胆的光影和气象研究,追随乔尔乔内和提香的脚步,抒发了炽热的抒情。事实上,在《费拉雷萨圣母子与圣徒》中,卢泰利早期小幅作品中人物与自然的主次关系完全颠倒了过来,展览中的《帕尔马的辛 加雷拉》和《贝桑松森林中的旅行者》等重要作品见证了这一点,而在成熟的 《圣塞巴斯蒂安圣母》中,这种主次关系找到了平衡。在《瓦多的圣玛丽亚》这幅画中,圣人拥挤的身躯反而筑起了一道巨大的墙,遮挡住了他们身旁勉强能瞥见的城镇,与拉斐尔的《圣塞西莉亚》的下半部分遥相呼应,其忠实度可谓无与伦比。沃尔佩本人也不禁大吃一惊--即使是在多塞斯式的作品中,也找不到对《福里尼奥的圣母》和《梵蒂冈厅》(如乌菲兹的《圣母子与施洗者约翰和福音传道者的显现 》,出自科迪戈罗)的迷恋。在这方面值得注意的是,与祭坛画相似的两部分布局也为画布背面的圣母加冕草图增添了活力,该草图被委托复制,难以辨认7。上部带子的灵感来自佛罗伦萨模型--贝托-安杰利科、波提切利、吉尔兰达约--而下部带子中央与圣马修相同位置的圣人雕塑姿势则是以布拉曼蒂诺在斯福尔茨科城堡绘制的阿尔戈壁画为蓝本;所有这些参考资料很可能都是年轻的多索无法企及的。

如果说《瓦拉诺祭坛画》和《圣塞巴斯蒂安祭坛画》在人物的布局和体积渲染上似乎因对纪念碑式的相似追求而结合在一起,那么仔细观察后,后者的描述则截然不同:摩登祭坛画中的半裸人物肢体健美,比例匀称,英姿飒爽;而费拉拉祭坛画前景中的三位圣人则显得紧凑朴素得多,沃尔佩已经指出,他们的坚实感似乎首先建立在宽大的帷幔上,而不是裹在帷幔中的躯体的内在力量上,而且与小巧的脸庞相比,躯体显得过于臃肿。另一个决定性的区别因素恰恰与多索最鲜明的个性特征之一,即他的色调方向不谋而合:莫德纳祭坛画中炙热的硫磺色调,在费拉拉祭坛画中却变成了更适合人类居住的色调,尽管其中还夹杂着突如其来的寒霜--请看圣保罗所穿的那件酸绿色的简陋衬衫,上面洒满了光,与露西娅和皮耶罗斗篷上的土橙色形成了鲜明的色调对比。在这方面,《瓦多的圣玛丽亚》祭坛画中,同样的色调在一个人物和下一个人物之间重复出现,与《圣塞巴斯蒂亚诺》祭坛画的华丽相比,《瓦多的圣玛丽亚》祭坛画显得更加吝啬,而《圣塞巴斯蒂亚诺》祭坛画则通过内在的火焰炫耀了威尼斯色彩的潜力。而在费拉拉祭坛画中,作品表现出一种对光亮的敏感,甚至可能比多索已经很敏锐的敏感更加微妙,这一点从马修脸上的阴影中可以看出,阴影毫无理由地干净利落地划过马修的脸,更柔和地蔓延到老年彼得布满皱纹的前额、嘴和脸颊上。在这种对横向光线的探究性使用中,很少有威尼斯风格,却有很多佛兰德斯风格,而在光与影之间的紧迫对话中,同样有很多伦巴第风格,或者更准确地说,米兰风格。

如果《瓦拉诺祭坛画》不能列入 Dosso 的目录,那么展览中提出的与后来的《Apparizione della Madonna col Bambino ai santi Giovanni Evangelista e Giovanni Battista alla presenza di Ludovico Arrivieri edellamogliedel Calzolaretto》(1522 年)(朱利亚诺-弗拉贝蒂认为这幅画归功于他)的比较,只值得将 “色面 ”和 “色面的色面 ”以及 “色面的色面 ”的共性相对化。事实上,在瓦多的圣玛丽亚祭坛画中,"色面"和 “色面 ”的共性得到了更严格的应用,而卡佩里尼更有可能是受到了科迪戈罗祭坛画的启发。

为了研究这幅画的亲缘关系,现在似乎应该回到费拉拉以外的其他方向,这些方向已经被追溯过,但又立即被打断,以确保与年轻的多索(Dosso)所走过的仍然模糊不清的道路相衔接--在时间上也存在缺陷,就好像 20 世纪 20 年代的布雷西亚绘画可以解释前十年的费拉拉绘画一样。事实上,正是沃尔佩本人追随隆吉的脚步,提出了 “费拉拉人与布雷斯基亚人莫雷托之间的精神友谊”,其特点是 "共同的、发自内心的、古老而真诚的虔诚倾向"9,这种倾向包括10;巴拉林根据这些迹象,在 Pala da Varano Luteri 画廊中记录了他与 "不同于环礁湖的波河流域文化的独创性"11 的相遇。相反,这幅画在 1990 年乔瓦尼-杰罗拉莫-萨沃尔多(Giovanni Gerolamo Savoldo)画展上展出,作为布雷斯奇安画家神圣作品的 "激励性先例"12,同时保留了多索的作品。最后,根据卢科的说法,这幅画的匿名帕多瓦作者 "从费拉拉、曼图亚到克雷莫纳都有所涉猎,他的包袱里几乎没有乔治翁内斯库和提香式的东西"13 ,这些特点使他与 “龙希小组 ”的负责人拉开了距离,后者被认定为塞巴斯蒂亚诺-菲利皮(Sebastiano Filippi)。该学者还在一幅《基督升天与十二使徒》 的画板上认出了同一只手,该画板当时由私人收藏,后于 2005 年被 Carife 基金会收购,用于费拉拉的国家绘画收藏馆(图 4)。图 4),表明这幅画与第戎美术馆收藏的萨沃尔多的《一个男人的头》并列在 一起。

事实上,在迪亚曼蒂宫展出的这两幅画是通过分成两条水平线的构图结合在一起的,在这幅画中,天使们围绕着复活的基督的天体稀薄感与门徒们的拥挤形成了鲜明的对比,这与祭坛画的构图相似,但表现得更加生动。这幅画与祭坛画相似,但表现得更生动,直接反应了提香《升天》中围观者激动的神情,在节奏和安排上也接近于 1513 年委托创作的罗索在 Chiostrino dei Voti 画作中的《升天》。但是,画板上的门徒们与他们的礁湖和佛罗伦萨同类作品相比,显得更加质朴,更加扎根于伦巴第人的土地,就像瓦拉诺祭坛画中的五位圣人似乎是在乡村集市上上演拉斐尔的《狂喜》的小丑一样。另一方面,在《耶稣升天》中,大主教宫殿祭坛画中对宏伟气势的追求似乎有所减弱,这是因为画幅缩小了,人物相对于空间的尺寸也变小了--这可能是与圣塞西莉亚的第一次撞击距离更远的迹象,也是受马佐利诺的影响--从而在左侧边缘腾出了足够的光亮,让景观带得以开放。眩目的光线将景物融化,与其说是多索在浓雾中放出的烟花,不如说是阿尔托贝罗以前为切萨雷-博尔哈所画肖像背景中废墟的崩塌。

与其重复已经进行过但毫无结果的研究,或者将多索与萨沃尔多的相遇追溯到瓦拉诺宫的那一刻,不如在迪亚曼蒂宫上演的双重对峙促使我们打破僵局,提出将两幅画明确归于文森佐-法里内拉(Vincenzo Farinella)于 2008 年公布了萨沃尔多在 1515 年 2 月 2 日向阿方索一世出售三幅不详人物画时收到的一笔款项,从而使我们了解到萨沃尔多与埃斯特宫廷的关系14。

在这两幅费拉拉作品中,我们确实可以看到萨沃尔多成熟时期作品的一些重要预兆,甚至比在 1521 年《圣尼古拉祭坛画》之前收集的作品中更为明显。在构图层面上,布雷拉的《圣多梅尼科-迪-佩萨罗祭坛画》(图 5)的 “宏大空间布局 ”15可被理解为对《瓦拉诺祭坛画》的简化,在《瓦拉诺祭坛画》中,去掉了中心人物,对称地安排了四位圣人,为著名的海景画开辟了视野,而这一空白很快就会在《奥尔乔的圣玛丽亚》祭坛画中再次填补。萨沃尔多选择的构图分为人间和天上两个层次,这与多明我会赞助人的指示相反,他们仍然拘泥于圣母被圣人环绕的模式,因此,这可能不仅是对提香 1520 年为安科纳圣弗朗西斯科教堂绘制的《戈齐祭坛画》的反应,而且也是对久经考验的费拉拉模式进行继承和发展的愿望。这似乎可以从申请并获得的许可中看出,即在 “一位演奏独奏小提琴的天使 ”的基础上增加了第二位乐师天使,这或许在圣尼科洛祭坛画中的宝座脚下的合同中已经预见到,将费拉拉画作中右侧天使的轮廓突出四分之三,复制了头部的上翘,在这两种情况下,头部与身体相比都略显不足。这种莫雷利式的特征也使圣尼科洛祭坛画中的同一位天使音乐家与众不同,要知道,这很可能是萨沃尔多在彭萨本准备的构图中唯一的自主创作。此外,在佩萨罗祭坛画的下半部分,彼得和杰罗姆的姿势几乎与瓦拉诺祭坛画中的彼得和保罗的姿势重叠,并且与他们一样都有带有协和色调的溢出帷幔。

除了 Ferrarese 祭坛画本身之外,《耶稣升天》的构图对比还可以在以前的蒙特卡洛《耶稣受难 》中找到,该作品现藏于纽瓦克的 Alana 收藏馆,被米纳-格雷戈里(Mina Gregori)认为是萨沃尔多创作的,创作时间为第二个十年的前半期16(图 6)。图 6),这幅画看起来与画板相似,因为与画面相比,人物的尺寸较小,旁观者发自内心但有分寸地参与事件,以及类似的气象感受力--更多的是伦巴第人而不是费拉里人或威尼斯人--这在右侧风暴聚集的云层中得到了具体体现。与《瓦拉诺祭坛画》相比,拉长的人物模块虽然与同样小巧的头部有关,但另一方面也可能是对第二个十年之初布雷斯基作品的呼应,例如罗曼尼诺在《学院哀歌 》和《基督躯体多联画》之间的处女作。

支持萨沃尔多是这两幅作品作者的另一个有力证据是,这两幅作品中的人物相貌十分相似:祭坛画中的圣彼得与《艺术史》中《哀歌》中的尼科底母十分相似(图 7),与《圣安东尼》中的圣安东尼也十分相似(图 8)。图 7)和阿卡德米亚美术馆(Accademia Galleries)的《隐士圣安东尼》(Saint Anthony the Hermit)非常相似,同样是 “在强烈的光线下 ”雕刻而成,"在表皮和丰富的狗窦的渲染上具有令人钦佩的视觉敏锐度"17;小嘴、长直鼻和梦幻般目光的圣母,就像佩萨罗祭坛画和众多牧羊人颂歌中的玛丽亚;圣马太几乎与哀歌中的基督孪生,并有意用他的右手试探空间,他的右手被缩短为 “佛兰德斯风格”,就像哲学家(图 8)。图 8);《耶稣升天》右侧边缘留着花白胡须的老年门徒,与佩萨罗的圣杰罗姆相似,同样采用了向上缩短的手法;从背后描绘的两位头发浓密、凌乱的年轻使徒,几乎是为同一位维也纳哲学家所作的研究。

同样明确的伦巴第光敏感性 增强了费拉拉圣人和门徒的面容,在大主教区的圣彼得、《耶稣升天》中最右侧逆光描绘的使徒以及右侧使徒缩短的手部,都体现了真正的前卡拉瓦格式--或如特斯托里所说的后卡拉瓦格式--的成就。布拉曼蒂诺的《升天图》和最左侧使徒缩短的手,预示着布雷斯奇亚艺术家在维也纳的《哀歌》、博尔盖塞美术馆的《托比奥洛》、都灵的《牧羊人的崇拜 》和安布罗斯的《变容》中所描绘的笼罩在黑暗中的面孔。除了米兰画作中炽烈燃烧的基督的雪白长袍,或同样超凡脱俗的安布罗西变容,复活者的银光腰带也不可能是其他任何东西的前奏。而祭坛画中保罗衣钵上闪烁的冰冷银光已经暗示了抹大拉的长袍上的蛋白石光泽,这在布拉曼蒂诺的《伦敦崇拜》(1495-1500 年)右侧魔术师的长袍上找到了共同的先例。

与阿卡德米亚美术馆曼夫林收藏的《圣徒保罗和安东尼隐士》(图 9)相比,这幅作品的归属最终更能体现萨沃尔多在费拉拉的频繁活动。事实上,1515 年的付款比《瓦拉诺祭坛画》可能的时间位置要早一些,我们希望它能像沃尔佩在绘制《圣塞西莉亚的狂喜》时所做的那样,在 1516 年之前完成。弗朗切斯科-弗兰基(FrancescoFrangi)18曾断言他与阿方索的关系是偶发性的,但在公爵档案中却找不到任何有关该画家的更多资料,这也不能排除他在埃斯特市的频繁活动,因为我们显然是在处理私人委托。另一方面,米娜-格雷戈里(Mina Gregori)在研究早期的《耶稣受难像》时,发现了前往费拉拉的迹象,这是从帕尔马和佛罗伦萨(萨沃多分别于 1506 年和 1508 年在佛罗伦萨和曼图亚被记录在案)和曼图亚之间的道路上分流出来的,据这位学者称,这幅画是为曼图亚而创作的。画作背面的圣母加冕 草图中出现的佛罗伦萨参考资料可以追溯到 15 世纪末,这可能有助于解释下个世纪初美第奇城市的频繁活动。

在这一背景下,费拉拉祭坛画在大画幅以及拉斐尔和弗拉-巴托洛梅奥范例的刺激下,开始追求纪念性,这已经是成熟期祭坛画的预兆。在《圣安东尼的诱惑 》之后,似乎又出现了带有明显北欧色彩的绝对首创作品--同样是巴黎的画作、贝桑松的《使徒》、华盛顿的《乌鸦喂养的以利亚》、 圣地亚哥的《圣安东尼的诱惑 》和《两位隐士》。为了更新弗拉里祭坛画,《耶稣升天》被置于 1518 年左右,这幅画似乎标志着潟湖的影响开始渗透到波河谷腹地的分水岭,而这位布雷斯奇艺术家正是在波河谷腹地成长起来的。由于 1517 年底作为礼物送给阿方索一世的 那幅漫画,萨沃尔多可能已经熟悉了这幅漫画,并受到了提香主义雏形的影响。

至于这两幅作品在构图上的差异,与格式上的不同有关,这不仅无助于重建萨沃尔多职业生涯中极少显现的线性风格发展,反而让我们领略到灵感和雄心的多样性,这种多样性始终是他的 “远小品 ”与祭坛画中的少数 “远大品 ”的区别所在。同样,小镇在这两幅作品中被置于边缘地位,这也是费拉拉画作与其他早期作品之间存在差异的主要因素。同时也是巴拉林在其成熟时期的作品中察觉到的一种感觉,即人与自然之间根本的不相干,即使在《逃往埃及》中的《休息 》这一表面上令人恐慌的景象中,也仍然是人类无法探究的静默背景19 --到了极限,人们甚至可以不去探究。

最后,从另一个角度看这两幅画与多索的关系,这两幅画似乎可以部分地解开埃斯特画家与萨沃尔多之间的交织关系和切入点的性质。在对年轻的卢泰利的一些作品进行重新鉴定,从而重新确定了这些作品中的波河谷情调之后,我们似乎更应该追溯一下多索后来与这位布雷斯基画家在伦巴第 “现实主义”(verismo)方面进行的一些实验。多索后来进行的伦巴第实验,如《科迪戈罗》中福音书作者圣约翰脸上的伤口和《萨宾蒂》20 中被光线模糊的乡村群众,以及卡尔佐拉雷托进行的实验,如《圣弗朗西斯接受圣痕》中被圣彼得的阴影仔细观察的脸,以及圣彼得、圣雅各布大帝、法国圣路易和一位方济各会士。瓦拉诺祭坛画以及与加罗法洛的合作,可能也增强了路德对罗马革新的兴趣,这种革新在几年后得到了体现。在那里,他可能会想起费拉拉,创作出保罗-皮诺所喜爱的 “带有太阳倒影的极光”。

无论如何,我们正在讨论的这两幅画作证实了萨沃尔多的能力,在他仍然难以捉摸的青年时期,这两幅画作就足以让人惊叹不已。对他与拉斐尔、提香、多索本人的每一次相遇都做出反应,并将它们变成自己的作品,重温它们,从记忆中提取它们,以便不时地改变自己的面貌,然而,正如特斯托里仍然会说的那样,并没有触及材料的深层底蕴。可以肯定的是,即使加上这两件作品,也不足以揭示布雷斯奇人的人性之谜,而非艺术之谜,也不足以更谦虚地追溯他与费拉拉之间的得失关系。我们的希望是激发新的洞察力和新的重新评价,最终使拼图的最后一块--弗留利人的共同朋友--得以拼合。

1MENEGATTI 2024, p.302.

2VOLPE 1982 年。

3SGARBI 1982 年,第 3 页。

4Mezzetti 1965 年。

5BALLARIN 1994-1995, I, p. 31, 299-300。

6LUCCO 1998 年。

7BALLARIN 1994-1995,I,图 170。

8FRABETTI 1972 年,第 36 页。

9VOLPE 1982 年,第 8 页。

10 同上,第 6 页。

11BALLARIN 1994-1995,第 31 页。

12MAZZA 1990 年,第 271 页。

13LUCCO 1998 年,第 279 页。

14Farinella 2008 年。

15FRANGI 1992, 第 58 页。

16gregori 1999 年。

17FRANGI 1992, 第 34 页。

18FRANGI 2022, 第 135 页。

19Ballarin 1990 年。

20Farinella 2008 年。

A.Ballarin,Un profilo di Dosso (1990), inLa “Salomé” del Romanino ed altri studi sulla pittura bresciana del Cinquecento, edited by B. M. Savy, Cittadella, 2006, pp.

A.Ballarin,Dosso Dossi: La pittura a Ferrara negli anni del ducato di Alfonso I, Cittadella, 1994-1995, 2 volumes.

V.Farinella,Un problematico rilievo bronzeo di Antonio Lombardo (e un documento trascurato su Savoldo a Ferrara), inL’industria artistica del bronzo del Rinascimento a Venezia e nell’Italia settentrionale, atti del Convegno, 2007, edited by M. Ceriana and V. Avery, Verona, 2008, pp.Avery 编辑,维罗纳,2008 年,第 97-100 页。

G.Frabetti,I manieristi a Ferrara, Milan, 1972.

F.弗兰吉:《萨沃尔多》。完整目录》,佛罗伦萨,1992 年。

F.Frangi,Giovan Girolamo Savoldo: pittura e cultura religiosa nel primo Cinquecento, Cinisello Balsamo, 2022.

M.Gregori,Savoldo Ante 1521: riflessioni per una inedita “Crocifissione”, in “Paragone.Arte”, 1999, L, 23, pp.

M.Lucco, [Anonimo padano (?) 58.荣耀中的圣母和天使与圣保罗、马太、凯瑟琳、彼得(?Pittore di corte a Ferrara nel Rinascimento,展览目录,费拉拉,1998 年 9 月 26 日至 12 月 14 日;纽约,大都会艺术博物馆,1999 年 1 月 14 日至 3 月 28 日;洛杉矶,J. Paul Getty 博物馆,1999 年 4 月 27 日至 7 月 11 日,由 Peter Humphrey 和 Mauro Lucco 编辑,1998 年,费拉拉,第 276-280 页。

A.马扎,[IV.16 aMadonna con Bambino in gloria e i santi Matteo, Paolo, Caterina d’Alessandria e altri santa] inGiovanni Gerolamo Savoldo: tra Foppa, Giorgione e Caravaggio, exhibition catalogue, Brescia, Monastero di Santa Giulia, 3 March - 31 May 1990 and Frankfurt, Schirn Kunsthalle, 8 June - 3 September 1990, edited by B.Passamani, Milan, Electro, Müller, Müller, Müller, Müller, Müller, Müller, Müller, Müller.Passamani 编辑,米兰,Electa,1990 年,第 270-271 页。

M.Menegatti,Giovanni Luteri detto Dosso, inIl Cinquecento a Ferrara: Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso, exhibition catalogue, Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 12 October 2024 - 16 February 2025, edited by V. Sgarbi and M. Danieli, Ferrara, 2024, pp.

A.Mezzetti,Il Dosso and Battista ferraresi, Milan, 1965.

V.Sgarbi,1518: Cariani in Ferrara and Dosso, in “Paragone.Arte”, 1982, XXIII, 389, pp.

C.Volpe,年轻的 Dosso 创作的祭坛画,见《Paragone.Arte", 1982, XXIII, 383-385, pp.

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。