一方面是米兰圣朱利亚诺的大型建筑,这是 20 世纪 60 年代建筑扩张主义的结果艾米利亚大道曾经是一条领事大道,为西斯帕达纳(Cispadana)沿线军团的交通和行动提供便利,如今则是一条缓慢而自由的替代路线,起点是里米尼博览会(Rimini Trade Fair)附近的一个环形路口,终点是梅塔诺波利(Metanopoli)路标和黄线终点站。在另一侧,是 Sesto Ulteriano-Civesio 的工业区、米兰最南部的郊区、宜家-奥比-法米拉-汉堡王-时尚城-蒙多便利店-Pianeta Casa 图腾下拥挤的仓库、周五下午堵塞在 A1 公路上游的车龙。在这之间,是一片乡村。维博尔多内修道院就矗立在这里,一边是国道,一边是高速公路,被限制、挤压、封闭,守护着曾经的附属物、土地和田野。它与邻近的基亚拉瓦莱(Chiaravalle)、米拉索尔(Mirasole)和莫里蒙多(Morimondo)修道院一起,都是严酷而隐蔽的幸存者,是 1000 年后不久为守护米兰平原而兴起的修道士定居点体系的产物,是控制领土、提高农业产量、带来技术革新、使城市边缘的树林变得肥沃的基本体系。

从圣朱利亚诺米兰收费站、从车水马龙的街道、从周六周日让人窒息的仓库、从物流公司的基地、从进出这座消费堡垒、这座商业要塞、这座焦油和水泥的纠结之地的成群货车,似乎都没有几分钟的车程。为了不打破这种魔力,只要不走出农庄就足够了:走过维博尔多内的最后一栋砖房,就能瞥见乡村之外的地平线上,郊区的轮廓。人们必须停下脚步,才能产生一种错觉,认为自己并不在过去的碎片之中,而由于某种原因,过去的碎片还没有被城市发展吞噬。是的,也许它还被包裹着,但今天的郊区一定与一百多年前的样子没什么不同,那时这些平房里还住着田间的劳动者。城市可能吞噬了农民,但没有吞噬他们的住所,也没有吞噬屹立了八个多世纪的修道院。

该修道院于 1176 年由 Humiliati 家族建立,几十年后,Humiliati 家族也在米拉索莱定居。当时的伦巴第大区遍布修道院。事实上,修道院是伦巴第景观的雏形,它们使这里变得肥沃,开垦了 1000 年左右荒凉的沼泽地,种植庄稼,开辟运河,使巴萨成为全欧洲最繁茂的农业区之一。米兰的长期主管桑德丽娜-班德拉(Sandrina Bandera)说:“维博尔多内修道院也许是最能保持其外观和完整性的修道院:维博尔多内修道院也许是文化与自然、智慧与色彩、光线和水的和谐统一的最完整见证”。

直到 1571 年,教皇庇护五世(Pius V)废除了这一修道会:查尔斯-博罗梅奥(Charles Borromeo)想对其进行改革,但受辱者们坚决反对,其中一人甚至向博罗梅奥开了一枪,博罗梅奥侥幸躲过一劫,他可能认为只有使用强硬手段才能让受辱者们重新接受温和的建议。枪杀他的修士最终被送上了绞刑架,不到半年,这个古老的修会也死了,它宣扬劳动和节制,曾面临异端指控,也是历史上第一个甚至承认平信徒为其成员的修会。就在那时,最守规矩的奥利维坦人来到了这里,他们没有忘记向他们的恩人致敬,因为我们在修道院教堂 17 世纪的祭坛装饰画上看到,已经成为圣人的查尔斯-博罗梅奥正在施展神迹。奥利维尔修道士们一直在这里生活,直到米兰被奥地利人统治,奥地利人也开始了镇压行动,维博尔多内修道院也随之被遗弃。直到 1940 年,修道士们的囚室才重新恢复了生机:红衣主教伊尔德方索-舒斯特将修道院提供给了一个本笃会修女团体,自那以后她们就再也没有离开过。她们继续生活在这里,生活在寂静的修道院中,而在距离她们的隐居地不到五百米的地方,却流淌着大都市咆哮的车流。

当城市的大多数人还在睡梦中时,修女们的一天就开始了。五点后不久开始晨间办公。七点钟赞美。八点举行圣餐礼。中午六点祈祷。六点钟晚祷。每天如此,周日和节日的时间略有变化。在古老的节奏中,四周却一片混乱,在叮当作响的自由卡洛萨(Frecciarossa)列车声中,在购物中心的扩音器声中,在熙熙攘攘的上班族队伍中,在国道和高速公路之间,在市中心和郊区之间,在郊区和市中心之间,在支路和小街上,在通往环城路的路上,在通往第一圈大道的路上,在谁也不知道的地方,在谁也不知道的事情中,进行着祈祷和工作。然而,在维博尔多内,在三方红砖外墙前,在修道院前的庭院里,在献给圣彼得和圣保罗的修道院教堂的过道间,这里却是一片宁静。人们经常能在教堂里看到修女们的身影,这也是游客唯一能自由进入的修道院部分。这也是人们通常参观维波尔多内建筑群的原因:但在这里,没有每个周末对奇亚拉瓦莱修道院的有序围攻,也没有米拉索莱的那种欢快气氛。在维波尔多内,气氛平静,大部分时间都是一个人,除了脚跟踩在陶土地板上的声音,什么也听不到。

人们从一扇木门进入教堂,这扇木门仍然保持着当初修建时的原貌,这在当时是非常罕见的。在进入教堂之前,人们会驻足观看向天空敞开的拱形窗户,这些窗户照亮了正面由两根半圆柱分割成的三个区域。 人们会流连于白色大理石的入口,流连于拱形门楣上的月牙形图案,在这些图案中,圣人安布罗斯和乔瓦尼-达-梅达之间的圣母和圣婴被描绘出来,这些作品的作者还没有找到名字,他仍然被称为 “维博尔多内雕塑大师”。这位至今仍默默无闻的艺术家一定有着伦巴第人的血统,他是一位充满活力、健壮、坚定的雕塑家,但他也懂得如何捕捉细腻的瞬间,任何视力良好的人都能看到并捕捉到圣母抚摸圣婴时温柔的动作,任何使用手机变焦功能的人都能捕捉到庄严的农妇圣母俯视进入教堂的人们时真挚的表情。

教堂内部使用的砖块与正面相同,都是用于分隔大殿布局中三个中殿和支撑十字拱顶的蹲柱的砖块。建造教堂时,柱子和拱门的砖块被染成了红色,尽管它们本来就是红色的:这样做的目的是为了避免砖块的天然色泽可能出现的色差。人们立刻就会注意到装饰内部的壁画:这些壁画至少绘制了三十年,但看起来并非如此。这些装饰保持了和谐与平衡,给人一种整体感。想想看,直到 1938 年,任何进入这里的人都不会看到任何东西:奥利维塔人漂白了所有的装饰,一袭白衣抹去了所有被侮辱的遗产。三个半世纪后,经过初步修复,古老的绘画重见天日。

映入眼帘的是层层叠叠的彩色小花,在白色墙壁的映衬下显得格外醒目,其中还夹杂着由八个红色掌状图案和同样多的深色花蕾交替组成的星形图案,并有八条波浪形的黑色光线从中射出:这种装饰也出现在当时伦巴第的其他建筑中(如洛迪维奇奥的圣巴西亚诺大教堂),修士们用这种方式告诉我们,我们已经来到了天堂,正如汉斯-彼得-奥滕里特所说,这是 “天体挂毯”,标志着我们进入了天国。装饰拱顶中心的分段鸢尾花可能也有类似的功能,给观者一种轻柔的感觉。曾在 2014 至 2015 年间对维波尔多内壁画进行修复的修复师朱塞佩娜-苏阿尔迪(Giuseppina Suardi)指出了绘画与建筑之间非同寻常的统一性:花朵和星星的装饰看似微不足道,但在这里却成为了赋予房间美学统一性的功能性装饰,沿着环形路线与建筑相呼应。因此,这不仅是一种象征性的功能,而且在引导游客进入绘有场景的小教堂方面起着至关重要的作用。

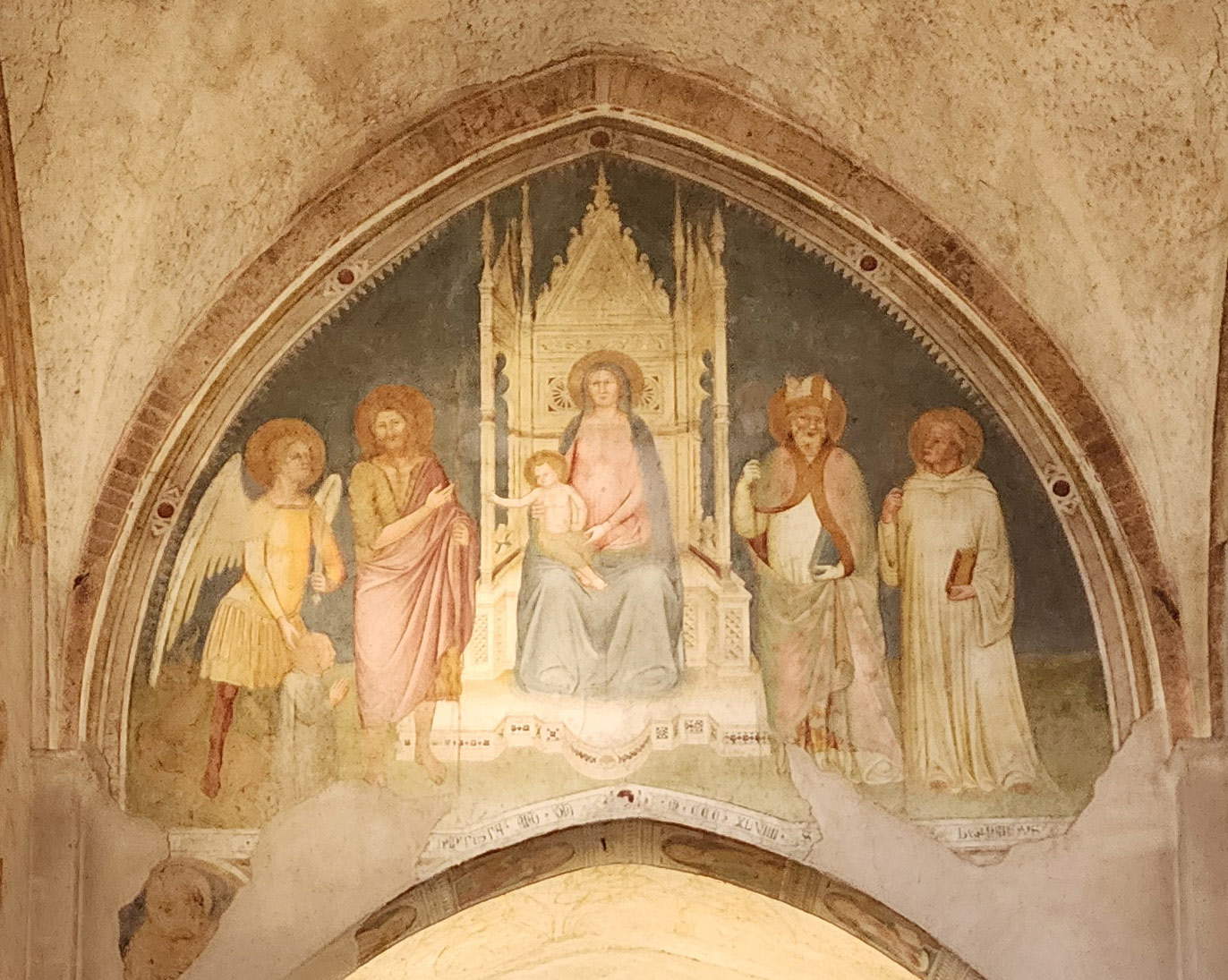

委托绘制壁画的教务长古列尔莫-达-维拉(Guglielmo da Villa)召集了来自托斯卡纳的艺术家,或者至少是那些向托斯卡纳看齐的艺术家,在维波尔多内进行了长达三十年的装饰工作:我们注意到,在背景中,有一幅献祭壁画,即被圣人米迦勒、施洗约翰、安布罗斯和贝尔纳围绕的圣母子,并受到一位捐赠者的敬重,这幅壁画的日期是 1349 年,可能是最早完成的场景,或者至少可以追溯到装饰的第一阶段。我们不知道这幅画是谁画的:这幅作品被小心翼翼地称为 “1349 年的大师”。我们放弃了过去的一些建议,如将他与马索-迪-班科的追随者或其他托斯卡纳人相提并论,但不能排除他是当地的年轻画家,对乔托在伦巴第引入的创新持开放态度,他在 1335 年至 1336 年间曾在米兰逗留。而隆基的看法恰恰相反,他认为这位画家是被召唤到伦巴第的托斯卡纳人,并为米兰绘画中某些柔和的色调和明亮的色彩所吸引:事实上,在维波尔多内,人们所能欣赏到的坐在华丽的哥特式象牙宝座上的坚固、可塑的圣母像与乔托非常接近。

另一方面,整个壁画系列中的杰作,即《最后的审判 》,其正对着献祭壁画的场景是毫无疑问的,评论家们几乎一致认为是朱斯托-德-梅纳布奥伊(Giusto de’ Menabuoi)的杰作。这是中世纪艺术中最具想象力的画面之一,画中的基督是一位审判者,他在一众天使的陪伴下,从他那带有神学美德色彩的曼陀罗上将受祝福者和被诅咒者分开,而死者则打开他们坟墓的盖子。被祝福的人面对着他,他们跪着,就像那个被认出是专员肖像的修士一样,或者他们正双手合十向他祈祷,密集而有序的人群与混乱的被诅咒者人群形成鲜明对比,有些人已经在贪婪的路西法口中了。在贪婪的路西法口中,路西法被描绘成一只长角的熊,身上的蛇忙着咬那些没有被魔鬼打败的罪人,包括一个奇怪地戴着头冠的人,这几乎是对教会腐败的谴责。上面是天使卷起天空的奇特而有味道的细节,这意味着时间的结束和永恒的开始,而永恒的开始就在铺满宝石和贵重宝石的天上耶路撒冷的墙壁后面。在帕多瓦洗礼堂工程之前,我们可以辨认出朱斯托-德-梅纳布奥伊(Giusto de’ Menabuoi)绘画的典型元素:坚固的形式、轻盈的色彩、基督和天使的等级、人物的表现力。在这里,我们可以读到 14 世纪意大利艺术最精彩的一页。

在凯旋门的拱顶上,我们可以看到由另一只不同的手绘制的耶稣受难图,这只手反映了乔特主义在意大利北部的传播,但仍然难以解读,就像在拱顶上绘制基督的故事(圣母领报、玛吉的崇拜、在圣殿中的呈现和洗礼)以及在侧墙上绘制基督的故事一样:右侧是耶稣受难的场景(从上往下分别是最后的晚餐、犹大之吻和在花园中的演说,再往下分别是左侧是耶稣受难的理想延续,是受难之后发生的一切(沉入海底,再往下是升天和圣托马斯的不可思议,再往下是圣灵降临节)。所有这些都在画板中一一呈现,仿佛我们看到的是一个图像故事,一个彩绘手抄本的插图。这个故事仍在寻找它的作者,这个故事仍在等待给画出那些纤细优雅的人物、那些柔和虚幻的色彩、那些 “像风箱一样在拱顶上打开 ”的场景(正如龙吉所观察到的那样)的那只手一个名字。这些场景 “像风箱一样打开”,就像龙吉所观察到的那样,它们避开了重力法则,而是沿着隔板的走向移动,托斯卡纳人很难做到这一点,而这更像是那些习惯于 “孤立和抽象出一种或另一种具象模式[......],并将其推向最伟大和最复杂的表现能力 ”的伦巴第人的作品。

正是在这样的地方,在这样的壁画下,人们才得以了解一个远离官方的教堂。保罗-鲁米兹(Paolo Rumiz)在《无限之线》(Il filo infinito)一书中写道:“在维波尔多内,人们比在其他地方更能感受到,教会不是结构,不是红衣主教,不是权力,也许甚至不是教皇。教堂就是这些壁画,就是这幅风景画。它是迷失在无法表达的事物面前的生灵的孤独祈祷,祈祷变成了歌声,先是孤独的,然后是合唱的”。当然,也许即使在这些壁画之下,人们也很难忘记这些墙壁之外的教堂。但是,我们会有一种 “在救生艇上 ”的感觉,一种在茫茫大海中航行后抵达港口的感觉,在这里,神圣已变得多余。我们意识到了这一点。我们生活在其中。也许每个人都是如此,即使是那些不相信基督徒之神的人。崛起的城市就在我们身后,随时准备抓住你,它迫在眉睫,若隐若现,甚至可能是威胁,它近在咫尺。但它却离我们再遥远不过了。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。