与里卡多-杰玛(Riccardo Gemma,罗马,1963 年)的对话,他是平面设计师和绘图师,与我们畅谈他的艺术。在艺术学校毕业后,他成为了一名平面设计师,主要从事当代艺术出版方面的自由职业。他曾与无数艺术家、画廊、基金会和博物馆合作。目前,他仍与罗马 Esposizioni 宫和 Maxxi 等机构合作。他还为当代艺术活动和其他机构活动设计和制作形象。作为艺术家,他曾于 2008 年在 Ugo Ferranti Gallery(罗马)、2009 年在 Via Portonaccio(罗马)的开放工作室展出,并参加了 2019 年和 2022 年的 FourteenArtTellaro 展览(Tellaro,La Spezia)。

GL:你好,里卡多,对于大多数艺术家来说,艺术这种严重疾病的最初 “症状 ”在童年早期就已显现,在大多数情况下是无意识的,有时会由或多或少的近亲遗传。这种情况也发生在你身上吗?

RG.首先要说明的是,我们家一直有很多书,各种类型的都有,从百科全书到艺术史书籍,从文学到建筑和设计杂志,当然还有漫画。我父亲热衷于建筑和室内设计,可以说是 “现代 ”的东西,而我母亲则受过古典音乐训练,她喜欢交响乐、古老的教堂和英格玛-伯格曼(Ingmar Bergman)。我们小时候随父母出游,参观过很多古老的教堂和博物馆,但在家里也有很多东西值得一看和吸收。我经常花几个小时翻阅书籍和 “看图片”,很多很多的图片(不断的发现),还像所有孩子一样看漫画。我想我对 “数字 ”的热情就是因为我们家有很多书,所以这种热情并不是直接从人们那里产生的。不过,我有一个叔叔和祖父,他们的爱好是画画,所以我想我一定继承了什么。尤其是在爱好方面。说起我的叔叔,我记得他画过一幅小画,我小时候非常喜欢。那是一个表情严肃、严厉、留着胡子、穿着条纹衬衫的绅士的肖像。当时我还不知道那位先生是谁,这种不知道的事实,这种 “谜”,深深地吸引了我。许多年后,我在书中发现,这位先生就是亨利-马蒂斯,是 1906 年自画像的复制品。因此,我也明白了自己为何如此喜欢他。在一本艺术史书籍中,我发现了弗朗西斯-培根的《耶稣受难像》,以及布里、摩尔、贾科梅蒂和沃霍尔的作品。我陶醉了,我喜欢他们所有人。它们是接近幸福的时刻。然而我不知道,也不理解。我什么都不懂。我认为,重要的一点正是在于这种 “不理解”。它让你以一种直接的、本能的、原始的、快乐的方式接近事物。你似乎能看到更远、更大、更非凡的东西,而这些东西可能并不存在。这是一种情感状态,是灵性的最初暗示。不理解是对启示的承诺,是让-科克托(Jean Cocteau)的 “世俗之谜”,是最初的神圣时光。

您是否曾有过这样的愿望:通过绘画来把握这些图像,复制它们,使它们成为您自己的图像?

当然有,但比起通过临摹来把握画面的欲望,更多的是一种与生俱来的模仿冲动。直到今天,当我看到自己喜欢的东西(绘画、雕塑、视频、电影、书籍的平面设计)时,我都会本能地想再做一些类似的东西,做一些符合标准的东西,但要用我自己的方式。当然,这种情况很少发生,我也学会了在没有 “表演焦虑 ”的情况下享受生活,但这种颤动始终存在。小时候,看了很多漫画(主要是超级英雄),我也想画漫画。但我不会临摹它们,而是看着它们,研究它们,然后合上书,开始 “按照 ”自己的方式画人物。这种方法对我来说是自然而然、自发形成的。我认为这是一种很好的练习,可以通过独创的方式将事物变成自己的东西,尝试利用自己的情感资源,当然,也可以通过记忆和激发你的灵感。这是一种技术练习,也是一种精神练习。后来,在高中时,我也开始临摹我在杂志上看到的喜欢的图片。我用铅笔临摹,尽可能地精确和分析(我当时有点迷恋超现实主义)。就这样,我学会了透视法,而这是我通过临摹生活从未学会和理解过的。这就是问题所在:我对周围现实理解的局限性。我在学习理解图像的同时,也在逃避对现实的理解。准确地说,我是通过图像来直觉现实的。于是,我开始用单反相机拍照(这又是一次极好的训练),然后用油彩重新绘制这些照片。这也是一个有趣的挪用过程。

您的教育背景是什么?在求学期间,你是否遇到过对你后来的作品发展很重要的人?

我上过艺术学校,然后从 IED 的图形课程毕业。平面设计后来成了我的工作。我和一些高中同学建立了友谊,这种友谊或多或少一直持续到今天。我必须说我很幸运,可以说我所接受的现代意义上的文化教育(但不仅限于此),都要归功于他们。他们是好奇心强、直觉敏锐的人,走在了我的前面。我们无所不谈,当然是关于艺术、电影、音乐、书籍和新事物。我倾听并学习。总有一些新的发现值得我们讨论和推敲。我们谈论艺术家、人物和女孩。我学到了很多东西,但最重要的是,和他们在一起,我对艺术有了一定的批判性和审美敏感度,在某种程度上,对生活也有了一定的批判性和审美敏感度。那时,他们虽然还很年轻,但已经有了相当明确的想法:他们会成为艺术家或作家,谁知道呢。因此,在高中毕业后的几年里,他们向我介绍了当代艺术的奥秘,我认识了许多其他艺术家、评论家和画廊老板,并因此在罗马的环境中结识了新朋友。与此同时,我继续自己画画、拍照和画一点画。在 IED,我还结识了一些人,他们与我有着共同的绘画爱好,我也开始与他们合作。无论如何,我作为平面设计师的工作越来越多地在当代艺术世界中进行,也越来越多地为当代艺术世界服务。在这里,这个圈子结束了。或者说是一个圆圈,我还不太清楚。

在那段岁月里,你有没有过自己成为艺术家的感觉?

说实话,我当时很迷茫。我知道我喜欢做一些事情,所以我也不介意成为一名艺术家。我知道自己有画画的天赋,但同时我发现自己也有平面设计的天赋(高中时我们做过一些平面设计工作),所以我把自己想象成一个画家、平面设计师、漫画家和喜剧演员。我很懒,因此也很宿命,所以我总是想’不管怎样,让我们看看会发生什么’。事实上,光有天赋是不够的,光把自己想象成一个艺术家也是不够的,你必须真的想成为艺术家,你需要意识。总之,一般来说,事情都是需要追求的,需要决心,需要坚持,否则就意味着它们并不那么重要。越早明白这一点越好。但这些都是事后诸葛亮的说法,可以说我当时并没有什么方向感。

所以,你继续让自己陷入这种犹豫不决的状态?

不不,我决定去美术学院学习绘画(也许没有太多的信念),但我没有通过入学考试。不过,我既没有失望,也没有沮丧,我把它看作是正常事件流程中的一个 “可能的插曲”。我本可以在第二年再试一次,但我选择了图形学。显然,我没有所谓的艺术圣火。此时此刻,我可以引用约翰-列侬的名言,但我没有。不过,我还是经常去拜访艺术界的朋友,去艺术家的工作室,去看展览。当我想画画的时候,我就会以一种非常自由、宁静的方式画画。那也是接近幸福的时刻。原则上,我再也没有停止过。不过,最近几年,我发现自己有了一批有趣的作品,在朋友们的鼓励下,我决定将这些作品公之于众(尽管只是偶尔为之)。总之,到了这个年纪,我大致明白了,一件事并不排斥另一件事,它们是可以共存的。所有的事情。这听起来很老套,很愚蠢,但对我来说却是一个小小的启示。

作为一名艺术家,您的创作与您的图形创作是否总是在各自的轨道上进行,还是有时两者不谋而合?

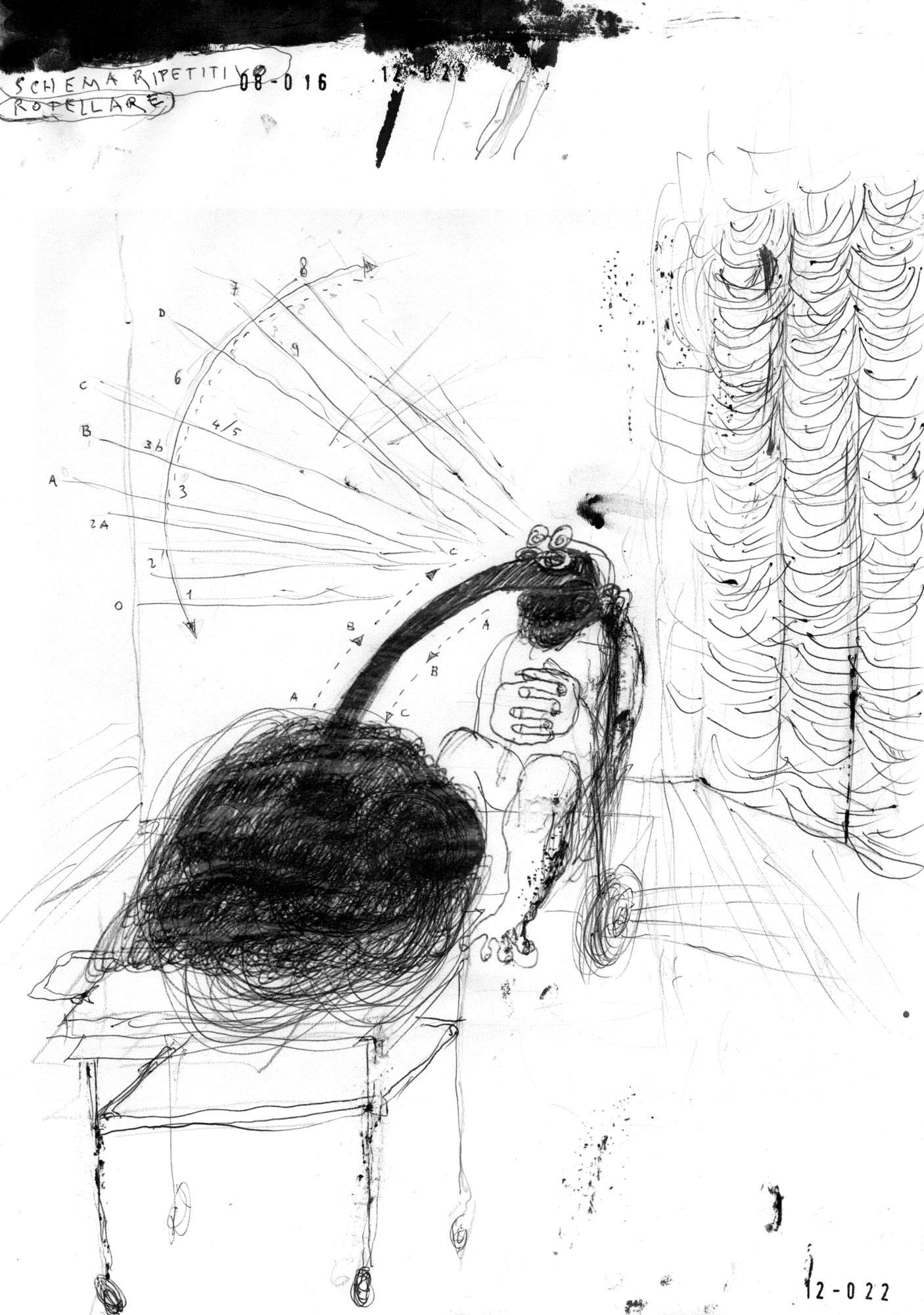

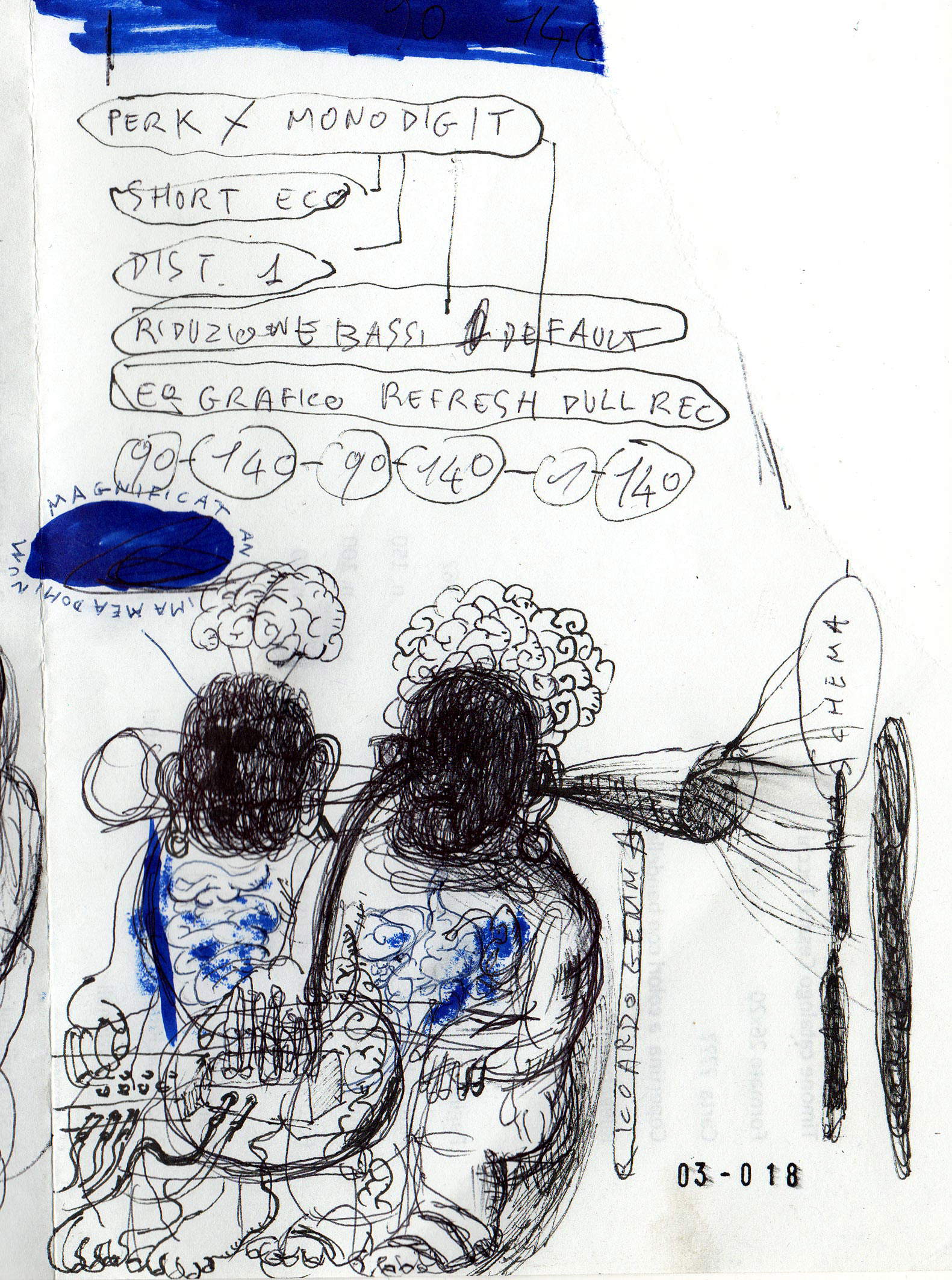

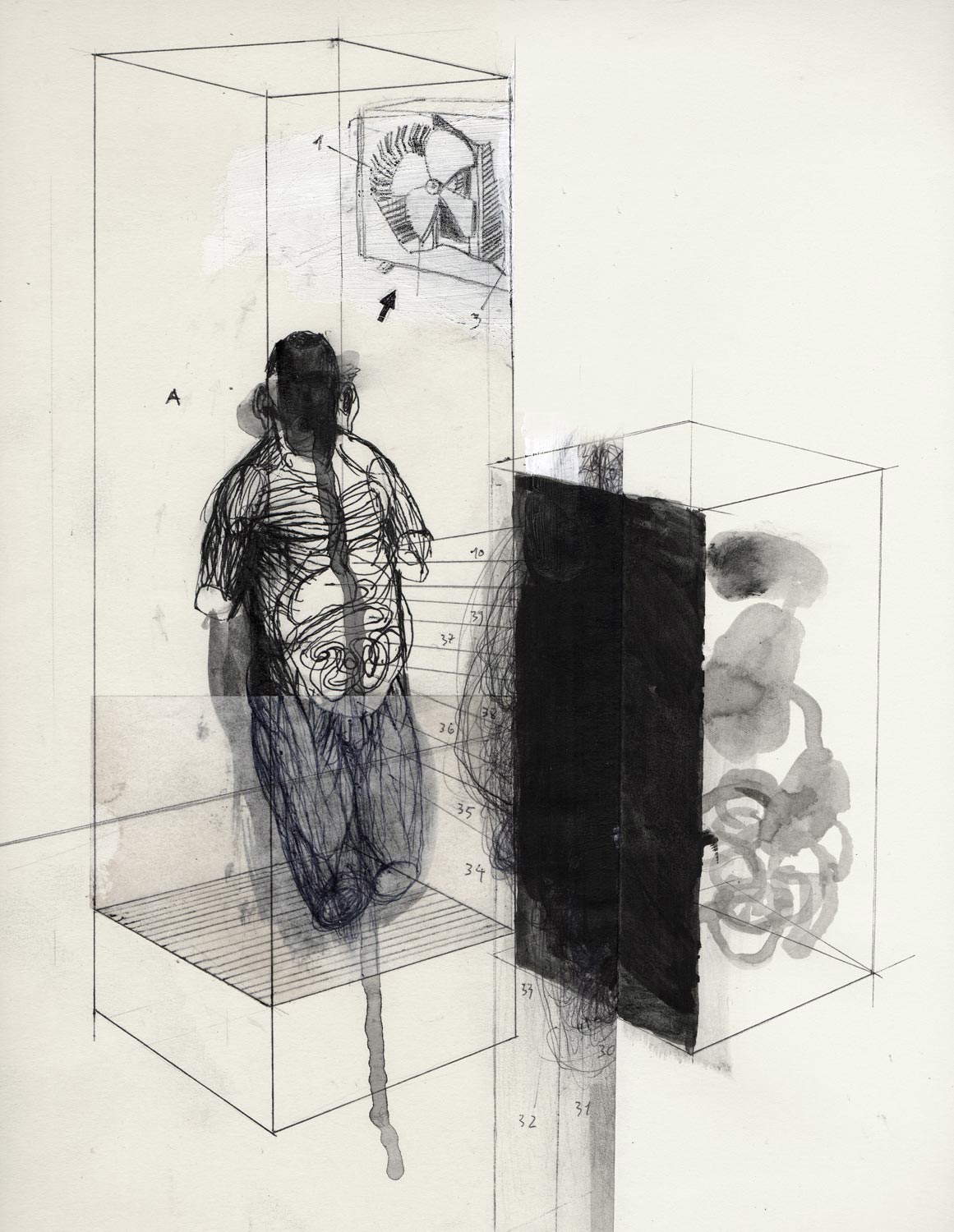

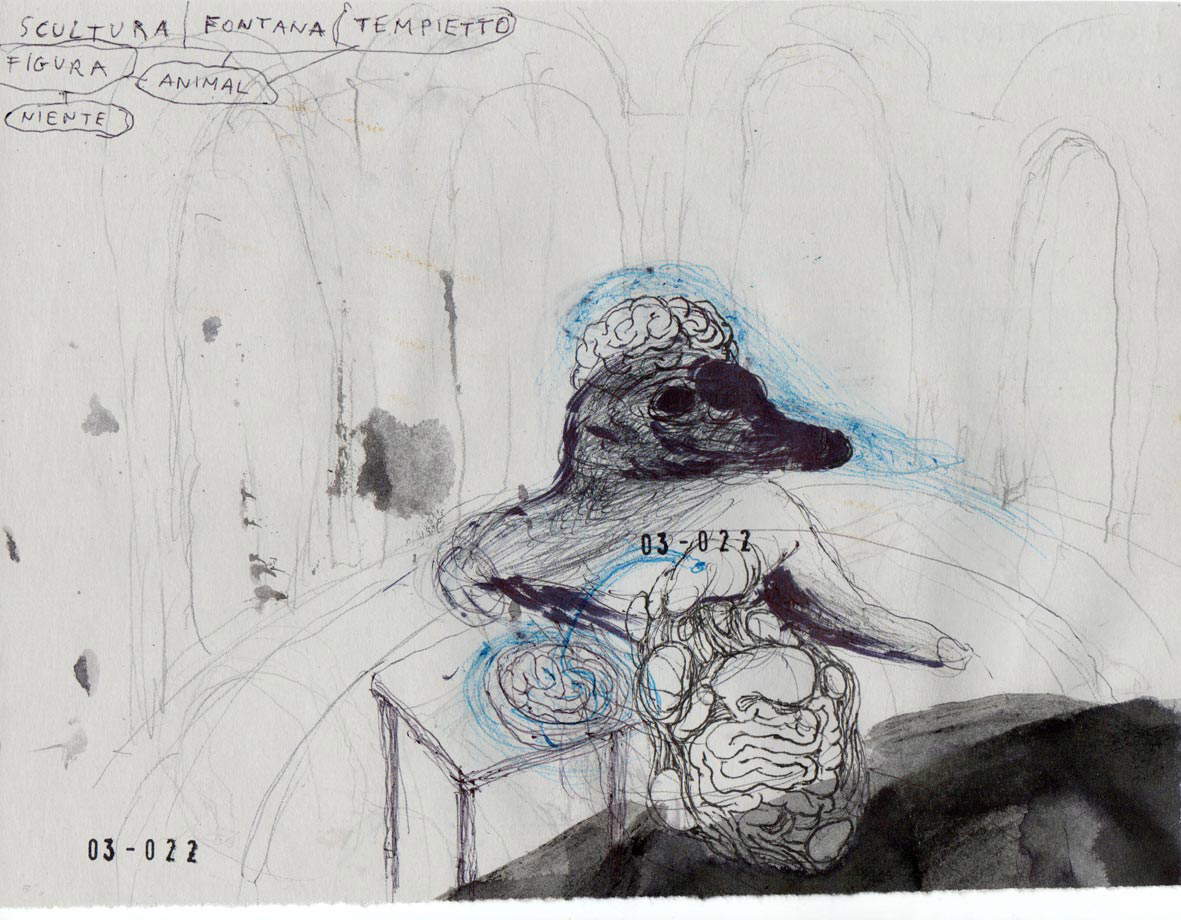

我一直认为绘画是绝对自由的时刻,是自由联想的时刻,甚至是无意义的时刻。纸张是一个空间,在这里什么都可能发生。绘画是一种无政府主义的思想。而图形则有明确的规则,它必须与内容相适应,是一种设计。因此,我想说,不,这两件事从来没有真正重合过,事实上,在我看来,它们是对立的。不过,在我的绘画中,我经常将数字与编号或文字(没有真正的系统)联系在一起,这让整个作品看起来像是一个计划、一个科学表格、一本书的 “图”。这也是为我的画 “降温 ”的一个系统,我的画往往有点残忍、悲惨和滑稽。因此,从这个意义上说,你可以找到绘画和图形之间的联系点。顺便说一句,多年来,我学会了从美学角度、意义角度和综合角度来欣赏图形和图表。它们是一种视觉诗歌。我喜欢的许多艺术家都曾经或正在从事这方面的工作。

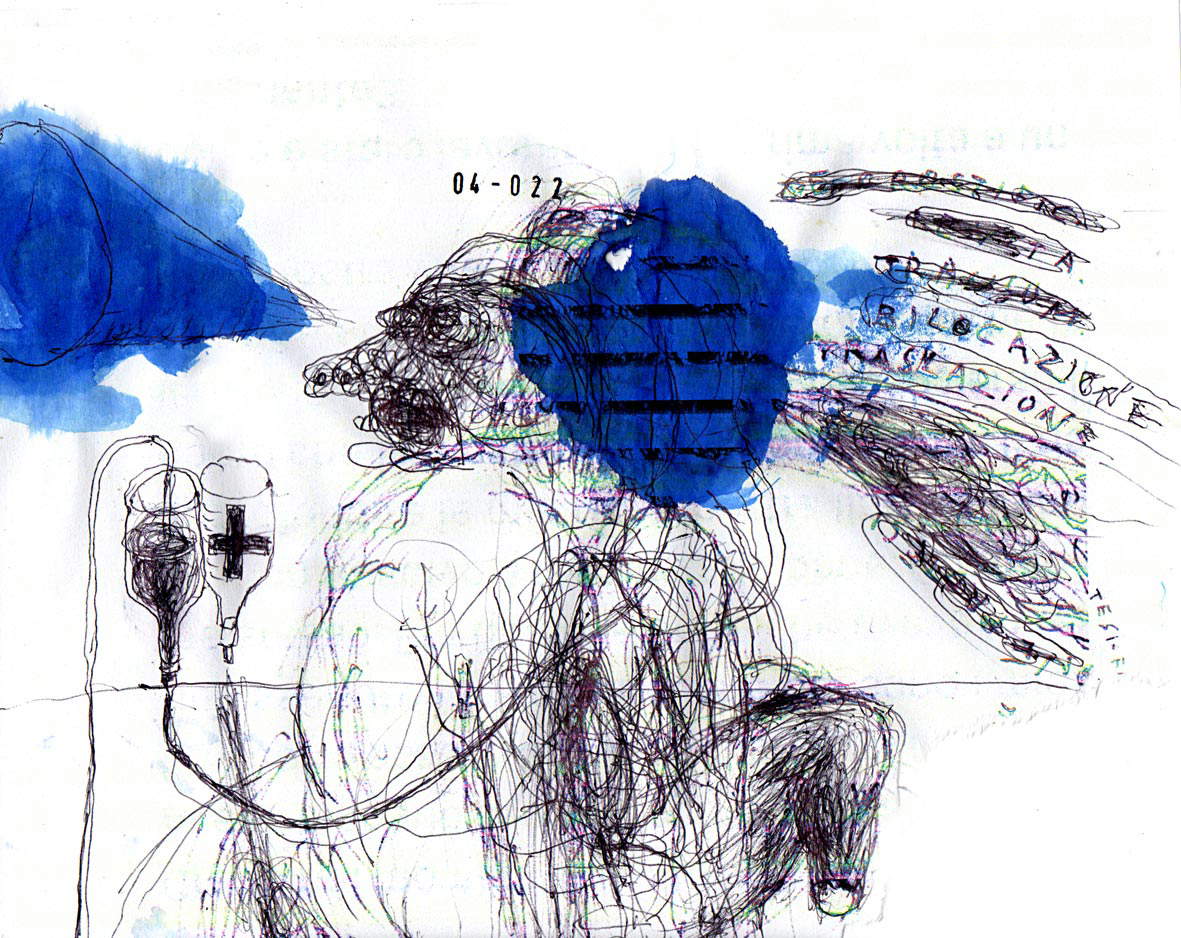

请谈谈您的艺术创作。您一直都是以黑白两色作画吗?

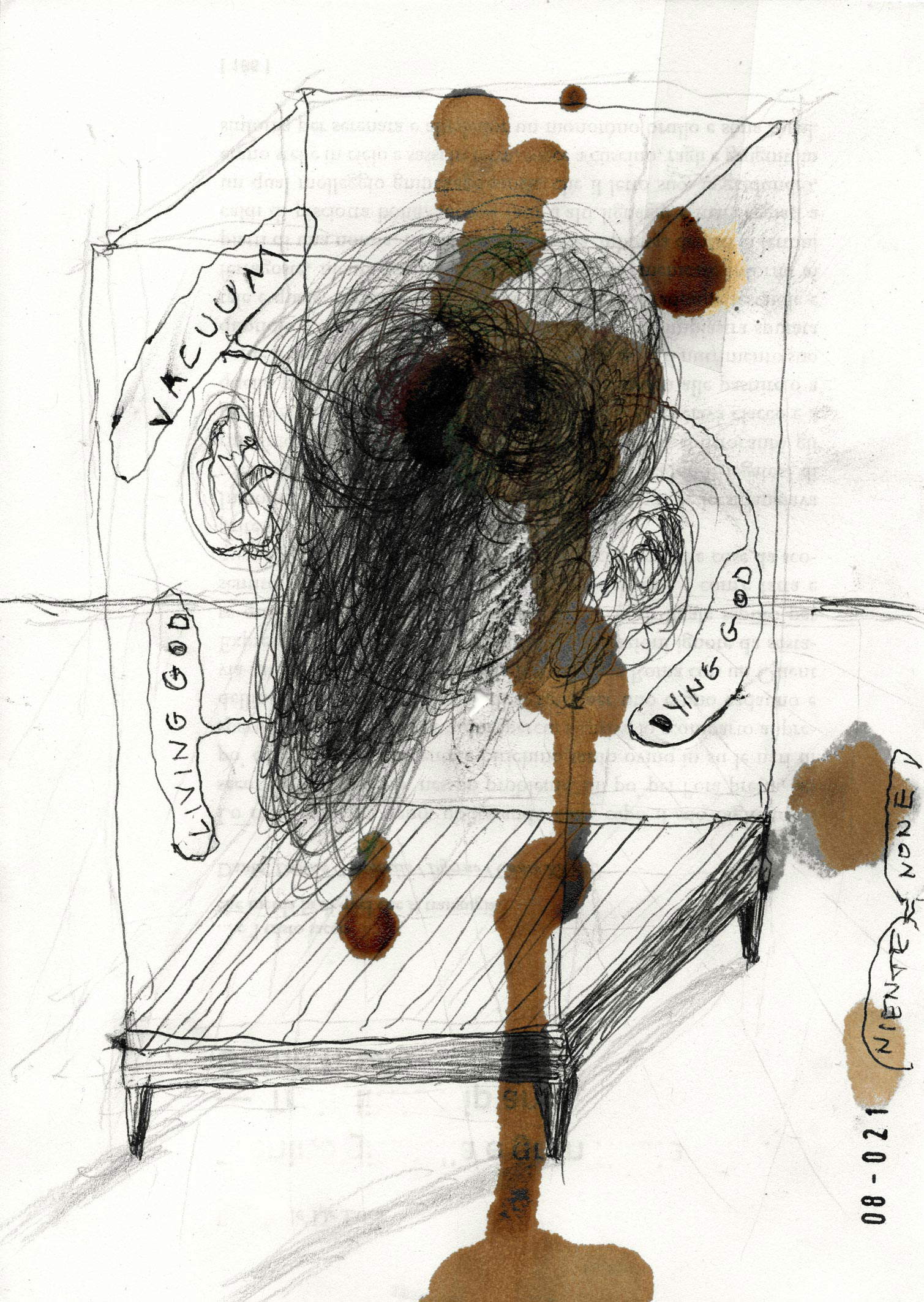

是的,或多或少,除了一些用彩色笔写的字母或元素,它们叠加在支持人物的黑白色上。我感兴趣的是人物的印记、体积和动态。所以我直奔主题,色彩对我来说是一种干扰,我不需要它。我喜欢从绝对的角度思考问题。如果我想到一幅画,我会想到它是黑白的,或者至少是单色的。另外,正如我已经说过的,我经常把绘画看作是赤裸裸的雕塑,因此绘画会自动地、不由自主地呈现出无色。完全自主。是绘画自以为是,我只是媒介。

您为何选择主要使用双面胶进行创作?

生物笔总是随手可得。如果我想到了什么,一个想法,一个涂鸦,我就会拿起笔迅速记下来。然后,我可能会停下来,过一会儿再看看,拿起笔,一些东西就出来了。对我来说,意义在很大程度上与即兴性有关,而双面胶的简洁性让我能够做到这一点。还必须指出的是,我很懒,所以我把事情简单化。我可以用铅笔,但最终还是太 “艺术化 ”了,而双面胶是基本的、直接的、普通的,而且无法擦除。因此,出现的错误依然存在(我们知道艺术中的意外总是令人向往的,你不知道它会把你带向何方,你可以发现一些东西)。不擦除,归根结底,我认为与诚实有关,与努力做到真实有关。当然,除了双面胶,我还会用毛笔和墨水,或者一些蛋彩颜料。我还会用咖啡和酱油,总之,我现在能找到什么就用什么。但这些东西对我来说已经是上层建筑了....。

我很喜欢您说的一句话:“是绘画自己认为自己是,我只是中间人。”我也相信,当作品出现时,它自己就会决定如何实现它,我们的角色就是尽我们所能,关注它的声音,与它同行。当您开始画画时,您是否一开始就有一个确切的想法?

有时我有一个准确的想法,大多数时候没有。当我有一个准确的想法时,画出来的画几乎都不是我想象中的样子。就像我们之前说过的那样,最终它会变成另外一种东西,自生自灭。但这正是它的美妙之处,我永远不知道会发生什么。有时,我对自己所做的一切感到惊讶,这种感觉很好。我想这一点适用于所有艺术家。惊讶是很重要的。不过,更多的时候,我从一个人物开始(对我来说,一切都从人物开始),然后我逐渐想出如何继续下去,或者直接停在那里,我决定这样就可以了。最近,我越来越依赖于偶然性,希望能做出一些与众不同的东西,但大多数情况下,我想出的东西都是没有意义的。我不知道,也许意义就在无稽之谈中,或者在混沌中,在形而上学的虚无中,在这种荒诞的戏剧中自我产生......

您之前说过,您将自己的绘画视为雕塑,您是指它们本身具有雕塑价值,还是指它们是您想制作的可能雕塑的注解?

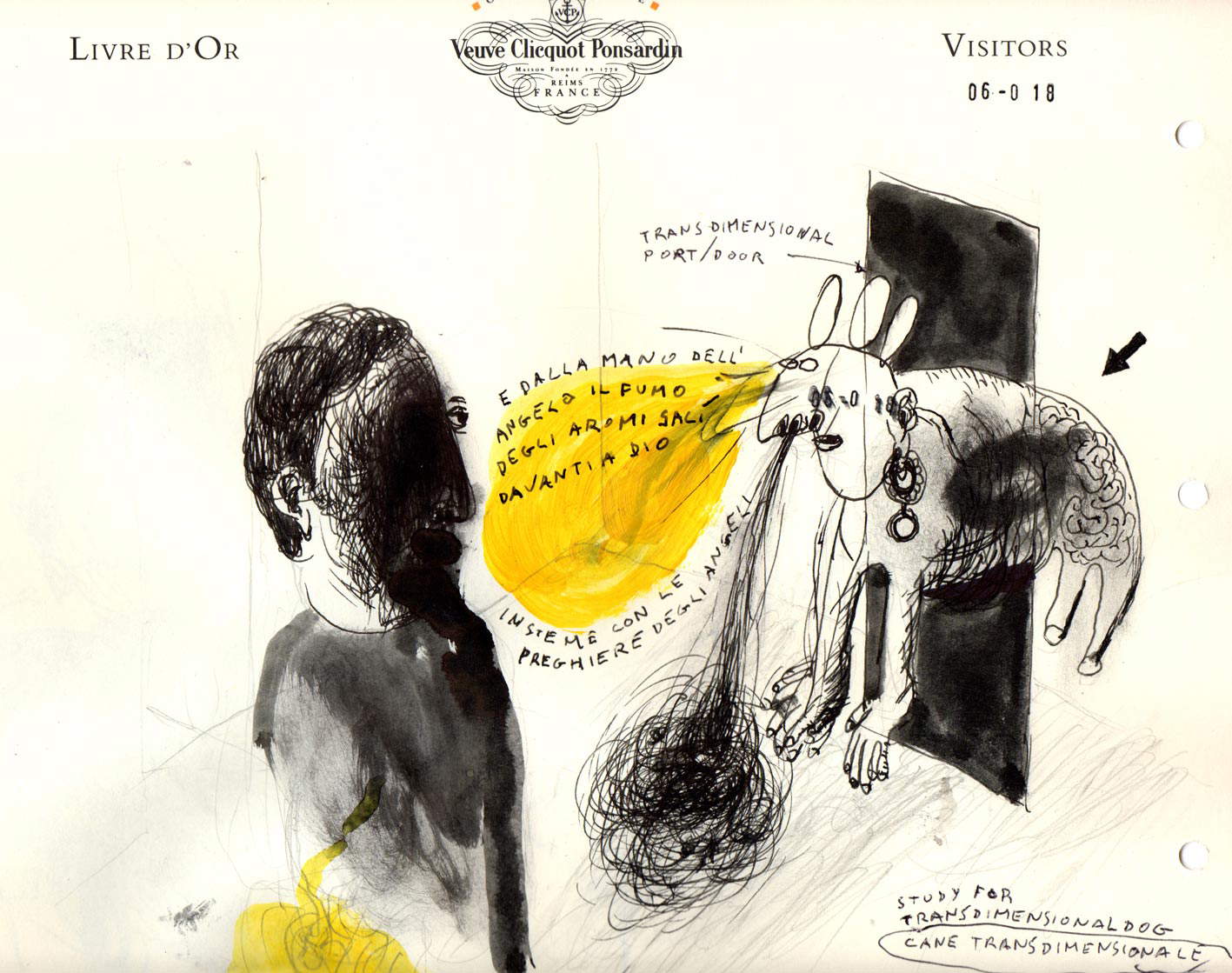

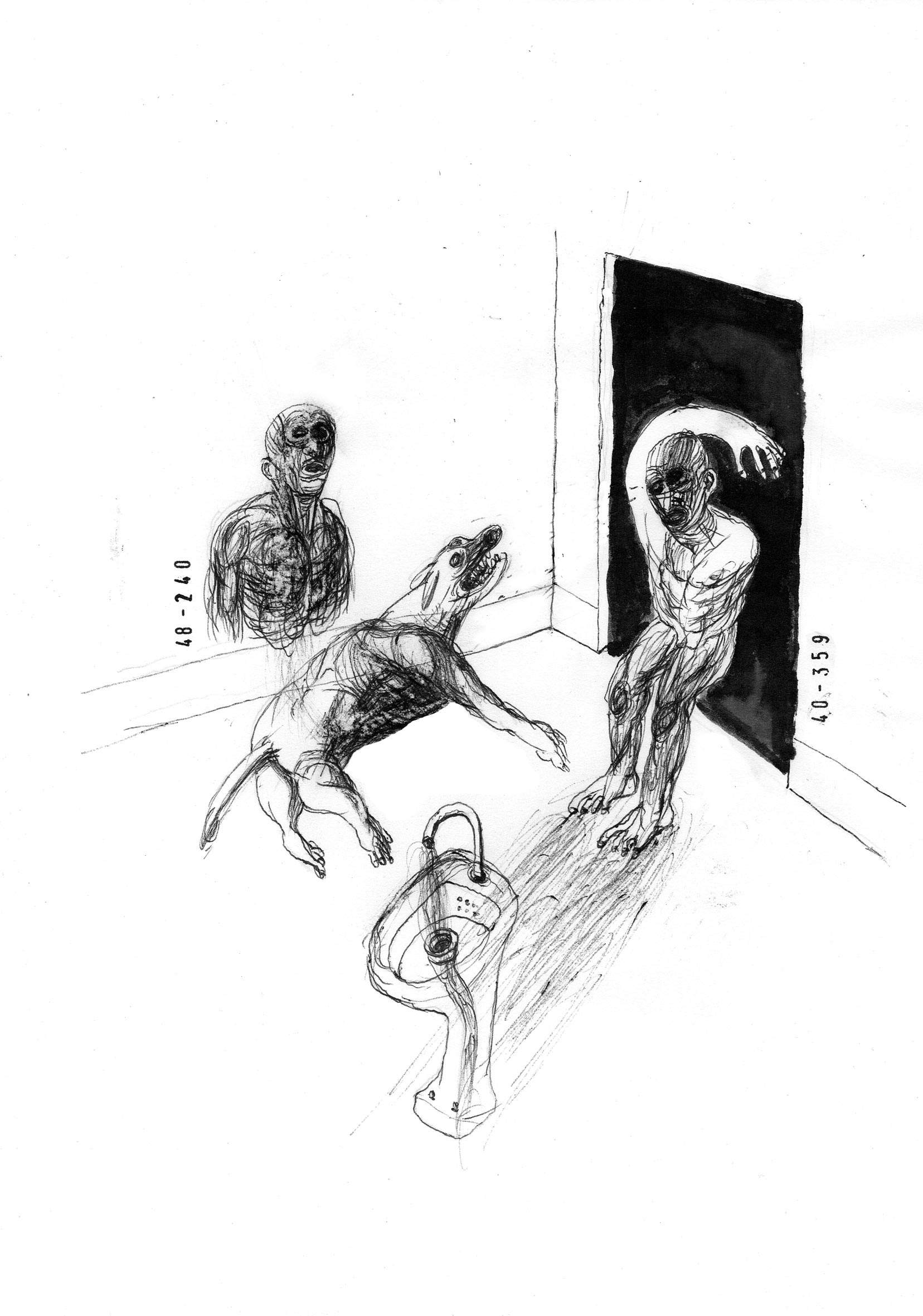

两者都有吧。当我看到我画的人物时,我觉得其中有些就是雕塑。他们孤立地站在那里,在白纸的空隙中,是中性空间中的存在或幽灵。我通常还会在纸上写上 “雕塑研究”。例如,当我看到培根的人物时,我认为他们就是雕塑,或者再举个例子,乔托的作品也是如此。而贾科梅蒂的雕塑则是素描。总之,我想我永远不会尝试雕塑,如果我能画出来就已经很糟糕了。我的时间尺度太长了,至少要花三辈子才能完成正常人一辈子的工作。不过庞戈吸引了我。

说到培根,在我看来,你的作品中总是能看到他的影子:比如笼中人物的概念。

当然,我也没有摆脱培根,不过没关系。比起 “笼子”,我更想说的是,人物被结构所束缚,与其他一切都隔绝开来。就像把它放在一个陈列柜里,在真空中,在零重力下。它就坐在那里,展示着。除其他外,平行六面体是将人物与表面联系起来的一种手段,并赋予其周围空间以三维立体感。

电影图像在您的创作中是否起到了一定的作用?例如,几个世纪以来,艺术家们一直在以各种方式表达运动的概念,这对您来说有多重要?我还想问您,您是否曾有过将自己的绘画制作成动画电影的想法?

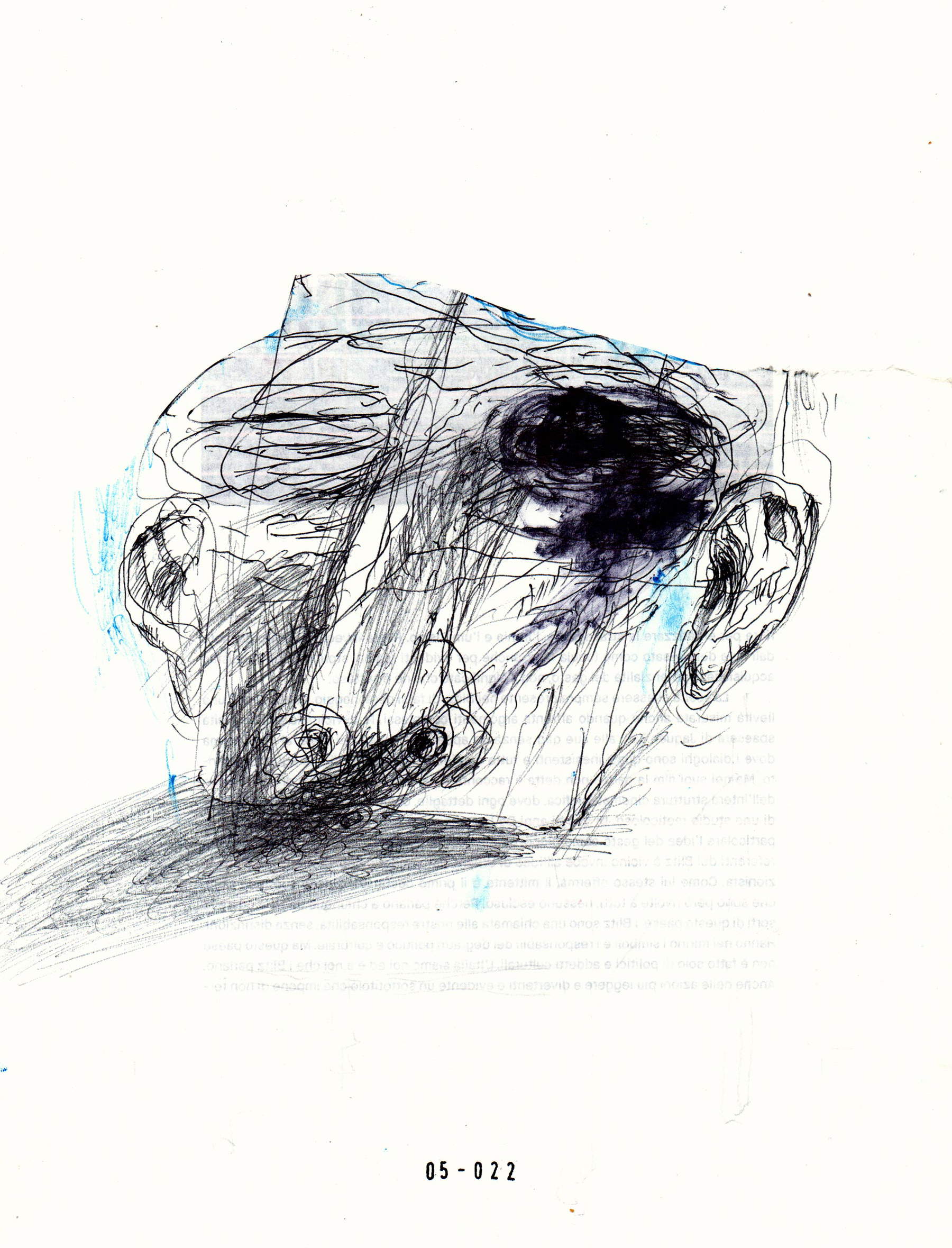

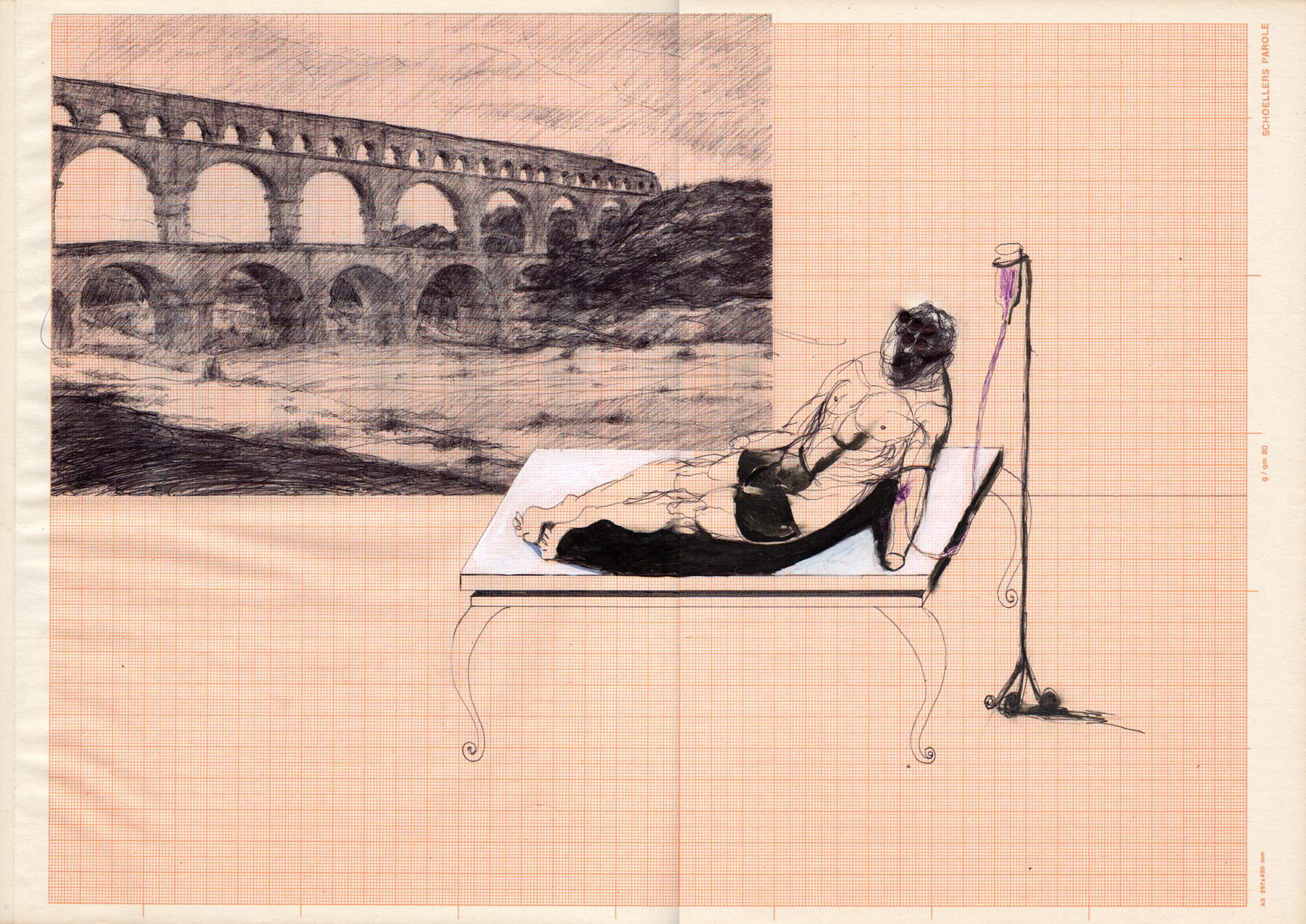

我的作品中可能有一些电影化的暗示,但就我所知,我无法告诉你任何确切的信息。也许我的作品中存在着某种戏剧性的想法。关于动作的表现(您正确地指出了 “表现”),我认为有两个基本的、可能是不同的方面需要考虑。其一是同一表象中各元素的动态性;其二是分为序列的表象。动态性与手势、执行的可见速度、元素的排列有关。还有一种是按图像序列表现,因此有多幅画、各种十字架画和连环画。这里的运动表现显然是叙事性的。有趣的是,在这两个方面,通过运动,我们看到时间凝结在一个单一的维度中。当我画画时,我会用笔寻找人物,不会擦掉。但人物形象往往是从一系列仍然可见的尝试(痕迹)中出现的,或者是从掩盖错误的 “愤怒 ”痕迹的纠结中出现的。有时会多出一些手臂和腿,有时则少一些。可以说,所有这些都使人物形象处于共振状态,姿势是静态的,但人物形象是振动的,它在不断运动,永远处于焦虑状态。它内爆,然后再爆炸。时间因此变得循环或无限。有几次,我很喜欢依次绘制情境,大多是三个人的序列。我曾拍摄过一些长时间曝光的照片,主体在曝光过程中的不同动作都印在同一画面上,可以说是杜尚的风格。因此,无论是在表达、叙事方面,还是在时间流逝和回归本身方面,运动对我来说都很重要。我对这种循环性很感兴趣,这个概念也应该通过动画来探索,为什么不呢?有时我会考虑这个问题。我曾用照片制作过一些很短的定格动画,只是想了解一下。

结果如何?

从我的角度和出发点来看,是令人满意的。绝对不是原创,有点无厘头(这不言而喻),有点表现主义电影,有点大卫-林奇(David Lynch)。

之前我问您与电影的关系时,我想到了林奇,他除了拍电影,还是一位全能艺术家。他的作品对您有多重要?

画家大卫-林奇(David Lynch),我是几年前发现他的,我当然发现他的作品与我的作品有相似之处。我很喜欢他,时不时会看看他的作品。最近,这些作品成了我的灵感来源。他的一些电影充满了黑暗和讽刺的气氛,我在其中找到了自己。也许这对我来说并不重要,但无论如何,它已成为我的参考。

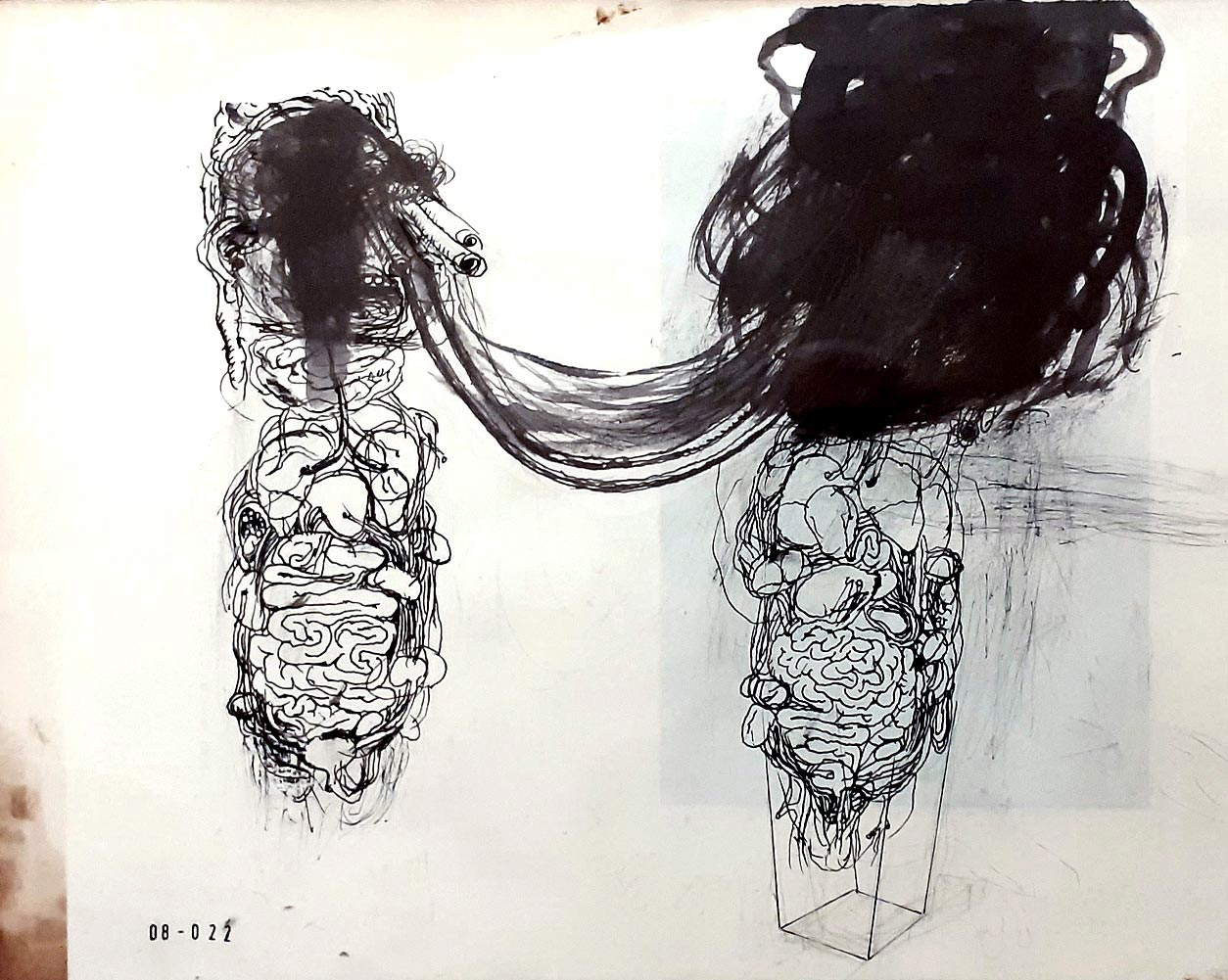

我看到您在绘画中经常使用人体内部器官的解剖图像,通常是消化系统,这与您的标志非常搭配。在您的作品中,身体及其短暂性的表现有多重要?

对我来说,身体是形象,是绝对的形象,是标志,是唯一的表征。身体是无法解脱的;我所画的人物通常被视为囚犯,或者说,被埋葬在自己的身体里,可以说是生死之间的雕像。我对身体的表现,虽然看起来不是这样,但首先是悲剧性的,然后才是喜剧性的。我无法摆脱它,它就是这样。这就是熵。因此,我们在这里展示的是内部器官,最终我们也是由内部器官组成的。器官画起来很美,我发明了它们,我随心所欲,它们可以成为无限的涂鸦。它们将人物装饰得优雅而惊心动魄(对观者和人物本身而言)。有时,器官在身体之外,像幽灵一样向人物展示自己。德勒兹在谈到弗朗西斯-培根(Francis Bacon)时,提到了 “没有器官的身体”,我就不多说了,但这很重要,也很有启发性。

您的作品有叙事性吗?

是的,在很多情况下都有。正如我之前所说的,我一开始会画一个人物,但并不知道该怎么画,然后,例如,我会加上一张桌子,然后是另一个人物,等等。在这一点上,动态不可避免地产生了,因此作品变得具有叙事性。但我感兴趣的是这些动态,它们往往出人意料、令人费解、无稽之谈(这正是我的乐趣所在),有时又是有意为之。我经常把两个人物放在一起,相互映衬,就像一个人出现在另一个人面前。我们不知道这两个人中谁是幻影,我们也不知道发生这一事件的原因,因此这种尝试恰恰是为了给观众制造一种错愕。这当然是有意为之,或者说至少是在寻求,最后却变成了一种挑衅。我感兴趣的是上演形而上学的事件:你知道有些事情正在发生,但你不确定是什么和为什么。这是不可知的。在艺术的世界里,总是到处都有解释和辩解,我无法解释,我不想解释,我也不辩解,我只能告诉你关于幽灵的事。

里卡多,绘画的幽灵是否曾经拜访过你?

是的,这是一个古老的绘画幽灵,它来自远方,谁也不知道它在哪里。但更多的是在我年轻时被 “拜访 ”过。我画过一段时间的画,后来我改画素描,正如我所说,素描是一种更快、要求更低的表达方式。绘画需要时间,而我一个人已经太慢了。因此,我让一切顺其自然。但请注意,我对这种 “不完整 ”并不感到遗憾,我是个宿命论者,每个人最终都是这样。不过,时不时地,这个幽灵还是会以图像幻象的形式回来,但它们依然是幻象,依然存在于脑海中,否则就意味着一切要从头开始。顺便说一句,近年来,“幽灵 ”以雕塑而非绘画的形式出现在我面前。也许雕塑才是真正的幽灵,也许我画的雕塑是我永远不会创作的。回到绘画,还必须指出的是,“绘画 ”始终是一种欺骗,图像被限制在画布和画布支架的范围内。即使我们谈论抽象或介于抽象与具象之间的绘画,它也始终是一种欺骗。于是,我想到了丰塔纳:如果你剪掉一幅画,画就死了,图像就死了,你就会露出马脚。如果你剪掉一幅画,撕碎它,弄脏它,毁掉它,它仍然是画,甚至可能更美。因为归根结底,绘画代表的是它自己,它并不渴望成为别的东西,它是诚实的。但我在这里并不是要为绘画辩护,事实上,我必须坦率地说,我的理想是在墙上画画(甚至可能是绘画),没有限制,没有尽头。从这个意义上说,我对介入空间、改变空间的装置绘画也非常感兴趣。

本文作者 : Gabriele Landi

Gabriele Landi (Schaerbeek, Belgio, 1971), è un artista che lavora da tempo su una raffinata ricerca che indaga le forme dell'astrazione geometrica, sempre però con richiami alla realtà che lo circonda. Si occupa inoltre di didattica dell'arte moderna e contemporanea. Ha creato un format, Parola d'Artista, attraverso il quale approfondisce, con interviste e focus, il lavoro di suoi colleghi artisti e di critici. Diplomato all'Accademia di Belle Arti di Milano, vive e lavora in provincia di La Spezia.免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。