为 "韦罗基奥,莱昂纳多的大师"展览收集的大量珍贵资料为我们提供了反思和提出更多见解的机会,任何高水平的学术活动都是如此。

有关韦罗基奥的个性和作品的文献资料相当丰富,尽管是不连续的,相关的评论辩论也是长期而热烈的。我已经表达了对展览的一些赞赏和困惑,但我还是想更好地澄清我持保留意见的原因:这并不是为了撰写一篇评论,因为这需要考虑展览所涉及的所有问题,而是为了指出一些仍然悬而未决的问题和差距。无论如何,斯特罗兹宫的展览给了我一次独特的体验,为此我只能对策展人和组织者表示感谢。

作品之间的崇高对比、历史批判辩论不同阶段的唤醒、与单件作品和修复成果的变化相关的信息更新,无疑构成了一个值得称道的标题;此外,这一举措的特殊性促使那些在不同时期以不同身份参与研究进展的人进行干预;其他假设和替代方案将使展览在展览结束后继续存在。

佛罗伦萨展览的关键主题为研究一种非常活跃和开放的工作坊提供了机会:其结果导致了各种形式的估价,并提供了一系列澄清和新颖之处,但在某些方面,不能说这一机会得到了充分利用;在一个大体上可以接受的框架内,合作名单过于狭隘和晦涩,对安德烈亚的两极分化过于明显,他本可以绘画、使用金属(在《圣托马斯的不可思议》和佛罗伦萨大教堂穹顶球的纪念碑尺寸中)、雕刻大理石、制作陶土模型、在面板和壁画上作画、修复古代作品。......关于这一切,应该提出几个问题。特别是如果考虑到日期,就会发现自己将如此多的辛勤工作压缩在了相当有限的时间内:安德烈亚活跃于 1460 年代中期,在随后的十年中一直工作,几乎没有超过 1485 年,因为在 1485 年左右,他受雇于威尼斯,以完成科莱奥尼纪念碑的谄媚委托,而正是在创作纪念碑的过程中,他于 1488 年去世,享年刚过 50 岁。无论如何,展览显示了作坊主人的睿智管理,他善于发现最有天赋和最有前途的年轻人,并确保他们的合作,特别是(这一点很重要)在绘画领域:有些人是固定的合作者(莱昂纳多和洛伦佐-迪-克雷迪),有些人则是 “飞来飞去”(波提切利、佩鲁吉诺、吉尔兰达约、巴托洛梅奥-德拉加塔、皮尔马特奥-德-阿梅利亚、弗朗切斯科-迪-西蒙尼-费鲁奇、波提契尼、比亚乔-德-安东尼奥...........),所有这些都是经过深思熟虑的选择。

我想在我的研究课题和专业知识范围内,对展览的某些部分进行重新审视,并在近期提出的保留意见基础上,提出其他看法:以利于艺术史研究和从事此类研究的人。

素描。可以确定是韦罗基奥所画的那些作品可以从技法上加以区分,这取决于它们是用钢笔,还是用炭笔和黑铅笔绘制的,一般是在白纸上绘制的,或者是用浅色画纸绘制的;前者简洁而有效,通常包含一些文字,画册从中汲取了重要的创新;在其他作品中,内侧的浮雕紧凑,在图形标志占主导地位的边缘则被淡化,在黑白渐变的基础上呈现出精致的效果。钢笔画中最突出的是《 一匹马的研究》(大都会博物馆,目录 7.10),其目的是在三角测量的基础上对动物进行度量测量,维罗基奥本人还用清秀的商人笔迹进行了口头说明:这证明了维罗基奥复杂的文化背景和对建筑的熟悉程度;尽管卡门-班巴赫(Carmen Bambach)的资料非常详尽,但似乎还是应该提及这一印记,以支持我稍后的论述。关于钢笔画,我还想补充一点,那就是乌菲齐美术馆(212 F)中的一张画,它也许并不起眼,但质量上乘:一个少年的头像,五官精致,也许戴着桂冠,这为青铜大卫的杰出角色增添了新的元素。

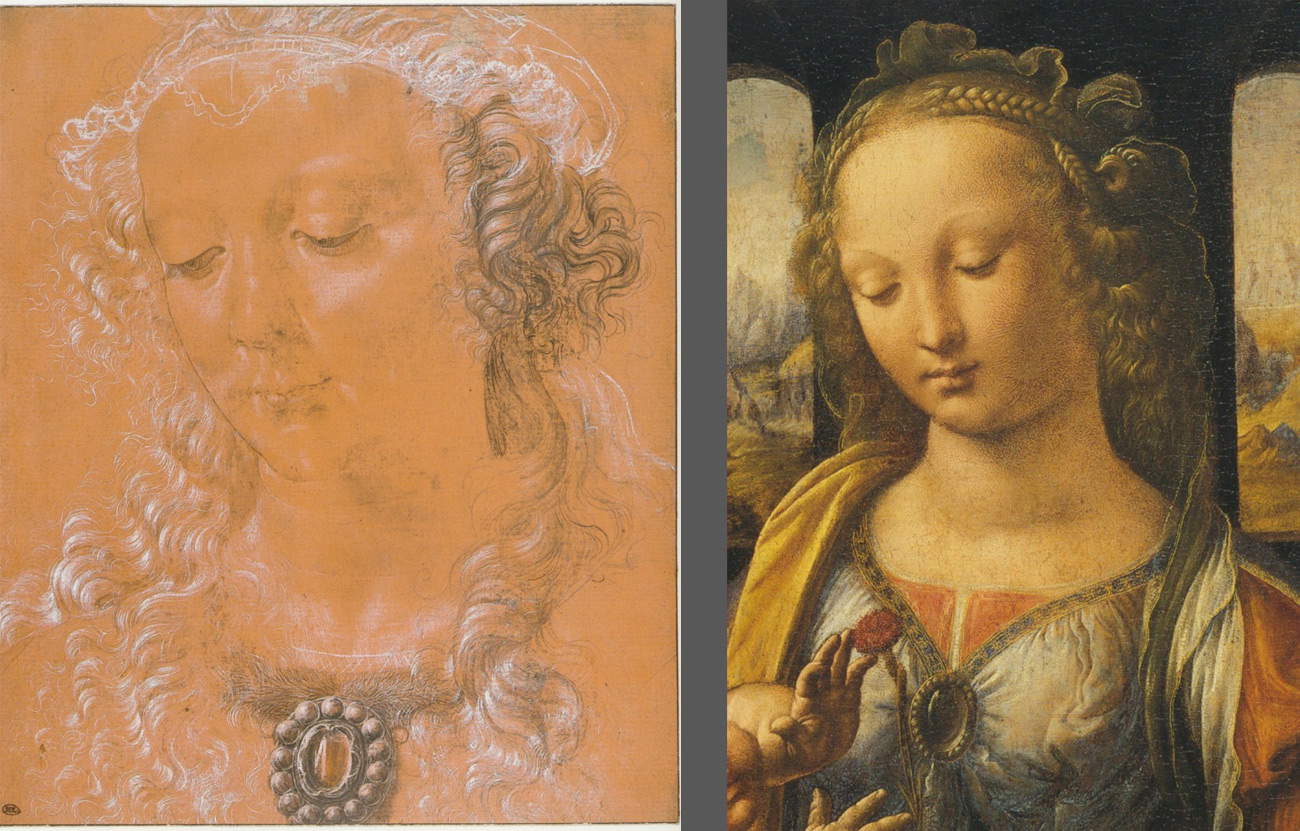

可以很有把握地追溯到安德烈亚的铅笔画群围绕着一个小型的核心,包括大英博物馆(未显示,目录图 2)和菲茨威廉博物馆(未显示,目录图 3)的女性头像。和菲茨威廉博物馆的《柏林天使》以及同样来自菲茨威廉博物馆的《普托头像》(图录图 7.8、9.1、9.2):松弛的手所表现出的草图技巧,自信地赋予造型以躯体,完全符合雕塑家的心态和灵巧。与这一系列作品不一致的是著名的橙红色纸面上的女性头像,大部分用白铅照亮(卢浮宫 18965 年,图录 3.6)),它与慕尼黑绘画陈列馆中的文森特 圣母像在图式上有相似之处,与乌菲齐美术馆中更著名的女性头像 “quasi ch’en profilo”(未展出,莱昂纳多 428 E,图录图 12)在风格上也有相似之处。在卢浮宫的图卡中,卡门-班巴赫(Carmen Bambach)并没有排除对莱昂纳多的参考,我个人曾多次提出这一点,今天我想再次强调。

|

| 左图:韦罗基奥(莱昂纳多?)《女性头像》(巴黎,卢浮宫,绘画艺术部)。右图:莱昂纳多,《圣母与圣婴》,细节(慕尼黑,古美术馆) |

罗马有一张画(国家绘画研究所,130520)一直被忽视,没有在我提到的作品中占有一席之地:这是一幅无头人物的帷幔研究,尺寸相当大,属于科尔西尼基金。 不过,如果红衣主教内里-科尔西尼的收藏(可能来自巴尔迪努奇的收藏)中有大量来自韦罗基奥地区的素描,那就值得反思了。这幅作品中的垂裙造型生动(有时可能因古代的修饰而显得沉重),胸部以下的部分很短,属于女性人物:事实上,这幅画让人联想到一系列与韦罗基奥的活动略有关联的画作,即为商人公会创作的《七 美德》,现藏于乌菲齐美术馆。其中六幅由皮耶罗-波莱罗创作,只有一幅由波提 切利创作,评论家们一致认为波提切利创作于 1470 年,而 25 岁的桑德罗正是在这一年拥有了自己的工作室(Covi 2005, pp.)

通过将古代文献和资料中提供的有关这一主题的数据结合起来,尽管不可避免地有所简化,但仍有可能重构一个重要事件:皮耶罗-波莱罗(Piero Pollaiolo,约 1469 年)受托创作《美德》,但后来改由韦罗基奥创作七幅《美德》中的两幅;安德烈亚(当时已代表同一家 Arte dei Mercanti 画廊创作《圣托马斯的不可思议》)提交了一幅画,画价不高,8 里拉,可与乌菲齐美术馆的一幅画相媲美(204 E,《信仰研究 》,未展出, 目录图 19)。19),也被评论家贬低,并意外地归属于比亚乔-德-安东尼奥(见 Bartoli 1999, 第 30-31 页)。然而,唯一不是由波拉约洛完成的《美德》是由波提切利绘制的,批评家认为其形式与韦罗基奥的风格有关:今天,对这一问题的重新思考似乎表明,在 1465-70 年间,安德烈亚和年轻的桑德罗之间有着密切的联系,皮耶罗-波拉约洛唯一的《美德》委托给了桑德罗。这个插曲让我把话题转移到画家韦罗基奥身上。

|

| 左图:韦罗基奥,《坐像(美德)的帷幔研究》(罗马,国家绘画研究所)。右: 桑德罗-波提切利,《堡垒》(佛罗伦萨,乌菲齐) |

画作。韦罗基奥在绘画领域的责任问题的关键点是乌菲齐美术馆的《基督洗礼 》(未展出,目录图1)。然而,这是一件至关重要的作品,一直是激烈争论的焦点(Natali,1998 年),其中至少有一个事实是确定的:存在基于对称性的原始草图,因此是位于两侧的两块分层岩石之间的对应关系:莱昂纳多对画作左侧进行了修改,从而覆盖了已经描绘好的草图;莱昂纳多干预的积极性可以从著名的《天使》一书中得到证明。瓦萨里引用的著名的《天使》证明了莱昂纳多干预的侵略性,《天使》以不寻常的背面视角展现,他占用了他顺从的同伴的空间,以前所未有的前凸后翘的方式将他的头转向后方;与右边的《天使》相连的是乌菲齐 130 E 厅的《一个小男孩的头》(目录 3.8),这幅作品与波提切利的天使形象有着明确的联系。波提切利在这幅画的创作过程中扮演了重要角色(Ragghianti 1954 年),这种可能性可以接受,也可以拒绝,但它是建立在一个普遍被忽视的数据基础上的。在文采笔记和《绘画论》中,莱昂纳多只提到了一位来自佛罗伦萨地区的艺术家,他与这位艺术家进行了善意的争论:关于透视(“Sandro tu non dici perchè le cose seconde......”)和风景(“就像我们的波提切利说的那样......,一个人不喜欢国家......”)。“).而另一段拒绝轮廓线自主价值的文字的收信人正是桑德罗,尽管没有点名:”不要用另一种颜色来形容......“。”.那么,如果不是在安德烈亚的工作室,两人之间的直接接触会在哪里发生呢?因此,在斯特罗兹宫的展览中,波提切利的存在是最明显的空白(《目录》3.2中的一幅年轻的 圣母玛利亚,分析得很细致,但并不在系列中)。在为数不多的几幅归属于工作室其他合作者(佩鲁吉诺、吉尔兰达约、皮尔马特奥-达梅利亚)的画作中,没有桑德罗的作品,而大都会博物馆的《樱桃圣母》(未展出)和柏林的《圣母104a》(图录3.3)则非常适合桑德罗,这两幅作品充满了莱佩斯式的风格(圣母的发型、圣婴张开双臂向母亲致意)。

爱丁堡国家美术馆的罗斯金圣母像(图录 5.4)也存在着不确定性。虽然丰富的背景(这是散落在欧洲和美国的圣母系列中唯一的一幅)得到了尽职的欣赏,但它与人物群像之间的疏离感却无法把握;在不朽的废墟寺庙和人物之间没有任何中介元素,以至于暗示背景是优先 “准备 ”好的,人物的轮廓是空白的,后来由另一位合作者绘制。透视布局支撑着神庙的结构,其严谨的前缩平面,也是大理石经岁月磨损和杂草侵蚀的珍贵材料,从中可以看出韦罗基奥的图形设计倾向,这一点我在一开始就提到过。特别是如果考虑到修复时进行的摄影记录,当时人物暂时从面板上分离。至于《圣母像》的人物部分,罗斯金衣着简朴,没有首饰,似乎不太适合吉兰达约,他倾向于各种形式的装饰,而适合皮尔马特奥-达梅利亚,他是一位不连续的画家,但在晚年的罕见亲笔作品中(见《奥古斯丁修道院的肢解多联画》),他既吸收了安德烈亚工作室的风格,也吸收了特定的表达方式。

奇怪的是,在费力地为韦罗基奥的干预行为辩护时,却没有考虑到支撑皮斯托亚《神圣对话》的透视框架的严谨构造,而《神圣对话》原本是位于大教堂外的圣坛的主角(Dalli Regoli,1984 年,目录 8.10)。我多年前发表的图形方案在人物周围创造了一个完全可测量的空间,并将观察者的视线投射到更不确定的距离,一直延伸到背景的创新开口之外。洛伦佐-迪-克雷迪(Lorenzo di Credi)不会在他成熟期的祭坛画中重复这一非凡的解决方案,因此,正是在这一衔接的前景中,安德烈亚的具体贡献才得以体现,远远超过了通过反射图描绘人物的素描。洛伦佐-迪-克雷迪(Lorenzo di Credi)对绘画的精雕细琢,而不仅仅是对表面的精雕细琢,这一点早已得到评论家们的认可,在地板网格上的主角们的结构中也很明显:传统的姿态、布料逼真的节奏,甚至是某些稚嫩的笨拙(施洗者约翰的腿长短不一,这在卢浮宫的准备研究中和在画作中一样)。多纳托-德-美第奇(Donato de’Medici )主教头像的素描,在安娜-帕多阿-里佐(Anna Padoa Rizzo)提出意见后,被德马尔奇正确地定义为 “隐者肖像”(图录 8.7)。7)后,德马尔基正确地将其定义为 “隐者肖像”,这显然是根据生活创作的肖像(参见祭坛画中被抹去的疣,颈部的皱纹,头发和乱糟糟的眉毛):而且很可能是安德烈亚最听话的学生洛伦佐被派往皮斯托亚完成这项任务的,他的肖像画技艺显然是众所周知的;流传下来的大量图画(当然是亲笔签名的)都证明了这一点。

韦罗基奥留在皮斯托亚为圣多梅尼科教堂创作要求极高的壁画似乎也不太可能:这可能是一幅《与四位圣人的神圣对话》(Sacra Conversazionecon quattro Santi),其中只留下了圣人和忏悔的圣杰罗姆的残像(目录 4.1)。然而,展览认为巴托洛梅奥-德拉-加塔(Bartolomeo della Gatta)曾在韦罗基奥的工作室工作过,他在科尔托纳(Cortona)的大型祭坛画中记录了巴托洛梅奥-德拉-加塔(Bartolomeo della Gatta)的存在。这位多才多艺的卡马多尔修道士是壁画专家,参与过西斯廷壁画 的绘制工作,还有谁能比他更好地完成这项任务呢?脸部的突出特征、圣人因匮乏而疲惫不堪的身体以及皮埃尔弗朗西斯科风格的建筑框架,都与巴塞洛缪的方向有着密切的联系。

提到巴托洛梅奥-德拉-加塔(Bartolomeo della Gatta),安德烈亚临时合作者的旋风就结束了,同时也结束了画板群(目录,第 3 部分)的循环,画板群中出现了面容姣好的妇女和青年男子,他们身着珍贵的丝绸和锦缎长袍,头戴面纱和珠宝;胸针,无论是真实的还是设计的,一定是工作室陈设的一部分,因为它们以罕见的变化多次出现;在大师和学生们工作的房间里,一定流传着一个灰褐色头发、蓝色眼睛的孩子,他作为耶稣圣婴出现在该系列的许多画作中。在安德烈亚的坚实指导下,这个综合体得到了统一,主要是在 1470 年之前,但其中佩鲁吉诺、波提切利和吉兰达约的贡献要比展览中的大得多,还有隆基、拉吉安蒂和泽里的支持;少年莱昂纳多似乎没有参与这个领域,只是偶尔进行了有限但精彩的润色。自此以后,作坊中的圣母画作归属于文奇和洛伦佐-迪-克雷迪:长袍的华丽感减弱了,尤其是在圣母画中,标志性的结构(窗台上的祝福之子)也是如此,取而代之的是母子之间的专属关系,在温馨的亲情中创新;莱昂纳多的作品有《德雷福斯》、《贝诺瓦》和《康乃馨圣母》,克雷迪的作品则是中小型画板,如德累斯顿的作品。

兵马俑雕塑。在一个通过铸造提供金属工艺品的作坊中,泥土工艺肯定是核心。展览用大量篇幅展示了这类图像,并重点介绍了只有最挑剔的评论家才会关注的作品。其中,重点是柏林 沉积,通过铸件呈现,并与幸运地重见天日的原作进行正面比较(目录 10.4)。关于这幅浮雕,我们不妨回顾一下莱昂纳多离开佛罗伦萨前往米兰时带走的作品清单;现在已经证实莱昂纳多也用右手写字(尽管很少),这也支持了清单的文献价值。在这些图片,尤其是素描作品中,有一幅提到了 “受难故事的形式”,这为莱昂纳多作为雕塑家参与一系列由多人共同完成的浮雕作品的假设提供了依据。正如过去的猜测,《柏林沉睡的年轻人》(目录 6.3)可能是一幅草图,甚至是一个变体,与卡雷吉(巴杰罗博物馆)的《基督复活》细节和前景中沉睡的士兵有关。莱昂纳多曾多次提及《卢内塔》。

我已经提到过,卢浮宫(目录 8.3)中的两幅天使托举浮雕的背景似乎不同,可能是在工作室内部 “竞争 ”完成的。右侧的浮雕具有严格的韦罗基奥风格,可能属于安德烈亚本人,也可能属于费鲁奇(Ferrucci,Pisani 2007 年)。(见手臂的姿势,牢牢地锁住支撑的功能,以及飘动的丝带,这是工作室的真实标志);左边的那只,体型较轻,我想说的是,空中裹着同样轻薄的布,被描绘成明显的对角线前缩,突出了它的势头,与其说是支撑的动作,不如说是飞行的动作:这似乎与青少年时期的莱昂纳多不谋而合。

最后,维多利亚与艾尔伯特博物馆收藏的《圣母像》(目录 9.9)并非真正的独家作品,因为这幅画曾出现在专门用于普及的系列画册中的莱昂纳多的假定作品中,但它仍有资格被认定为莱昂纳多的作品。

|

| 左:韦罗基奥,《带着祝福的圣母子》,细节(佛罗伦萨,巴杰罗博物馆)。右图:归于莱昂纳多,《笑着的圣母和孩子》,细节(伦敦,维多利亚和阿尔伯特博物馆) |

正如我已经解释过的,在我看来,这幅小巧而珍贵的《圣母像》是一位具有深厚功力的雕塑家的作品,但他的作品仍然透露出与 15 世纪雕塑的紧密联系:无论是圣母的服装和发型,还是圣婴坦率的、近乎狄俄尼索式的笑声,这位艺术家在训练、肖像和风格选择方面都与十五世纪保持着密切联系,并明确地向多纳泰罗和德西迪奥看齐。 然而,弗朗切斯科-卡利亚里奥蒂在作品中正确地发现了一位雕塑家的推动力,他也倾向于超越这些相同的经验,开辟新的话语。然而,我仍然认为,将作品归功于莱昂纳多的理由并不充分(手指变细的手、微笑......)。同样令人困惑的是在圣母的头上出现了小天使这样一个奇特的象征性装饰:在我看来,达芬奇的作品中没有带翅膀的头像,而在 15 世纪的雕塑中,带翅膀的头像是非常流行的玛利亚属性,从多纳太罗(Donatello)、德西德里奥(Desiderio)、卢卡-德拉罗比亚(Luca della Robbia)到弗朗切斯科-迪-西蒙尼(Francesco di Simone)这样的保守印记大师,都曾在圣母的颈部使用过(图录 3.13、3.14)。

最后,卡门-班巴赫(Carmen Bambach)对Rappresi 织物进行了仔细而反复的研究(《目录》,第 9 部分)。将这些作品与莱昂纳多在其著作中表达的观点进行比较是合理的,但必须提醒的是,艺术家在作为论文画家时,是以教皇的身份进行干预的,在这一特定情况下,与年轻的德拉佩吉的强烈创作时刻相矛盾。此外,将所谓 " 利尼"的创作划分为韦罗基奥和莱昂纳多,并将其中一些作品与圣母兵马俑并列以加强归属感,这在形态学层面上很难站得住脚;但最重要的是,这混淆了与该系列作品的关系,在我看来,该系列作品有一个独立的实验矩阵,与莱昂纳多密切相关。严格意义上讲,"潘尼 "系列并不是预备图,尽管其中很多都符合常见的类型(坐姿、站姿、跪姿),但将它们作为韦罗基奥工作室异质遗产的一部分,会损害它们的原始价值。可能是多梅尼科-吉兰达约(Domenico Ghirlandaio)有幸保留了这些年轻时的样稿,他在使用它们时没有过多的变化,欣赏它们的质量,但忽略了它们的颠覆性;在他之后,弗拉-巴托洛梅奥(Fra Bartolomeo)从它们中汲取灵感,但给予它们更精辟的诠释;在这两种情况下,都证明了文森特的光环是持久而明确的。为了重申它们的特殊性,请看最重要的一幅作品(目录 9.11),这幅画中的人物体态强健,躯干远远超过重心,而多米尼克却将其轻描淡写地改编成宝座上静态的圣母像。

卡利亚里奥蒂支持莱昂纳多的提议包含了一些有趣的元素,但就像其他由杰出鉴赏家提出的名称和日期更改一样,它必须经受住时间的考验:过去,人们对这些更改进行了无数次的确认、更正和调整,更不用说一些孤立的颠覆性意见,尽管这些意见来自可靠的来源,但却没有得到跟进。

参考书目

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。