如果我们陪同雅各布-布克哈特参观罗马的美术馆,听他停下来描述最能引起他兴趣的作品,我们很可能会得出一些尖锐的形容词,这些形容词适合用来定义在美术馆中发现的大多数艺术家。这也适用于 16 世纪初费拉拉绘画界的四位巨匠:卢多维科-马佐里诺(Ludovico Mazzolino)可谓 “才华横溢”,因为布克哈特写道,“从远处就能看到他的画作在画廊中闪闪发光,就像宝石一样”。多索是 “火热的”,这位画家 “用他的色调和常常是混乱和泛滥的形式压倒了拉斐尔式的古典主义”。加罗法洛是 “优雅的”,他是一位平衡而有分寸的画家,“就像 16 世纪的拿撒勒人”,而奥托拉诺是 “坦率的”,他是一位 “总是被令人兴奋的强烈光芒所触动 ”的重要画家。布克哈特还将吉罗拉莫-达-卡尔皮(Girolamo da Carpi)列入四人之列,但他属于年轻一代,因此没有被列入迪亚曼蒂宫(Palazzo dei Diamanti)为 16 世纪早期费拉拉最耀眼的四颗星举办的展览(Il Cinquecento a Ferrara.Mazzolino、Ortolano、Garofalo、Dosso),这是去年以Ercole de’ Roberti 和 Lorenzo Costa 展览为开端的四部曲的第二章,2007 年 Cosmè图拉和弗朗切斯科-德尔-科萨的展览,并将继续举办吉罗拉莫-达-卡尔皮的专题展览以及巴斯蒂亚尼诺和斯卡斯里诺的后记。两位策展人维托里奥-斯加尔比(Vittorio Sgarbi)和米歇尔-达涅利(Michele Danieli)的视角现在聚焦于 16 世纪的前 30 年,聚焦于这四位非凡的艺术家,他们都出生于 20 世纪 80 年代,是瞬息万变的世界的孩子,向最多样化的经验敞开大门,是费拉拉的继承人,费拉拉在他们还是孩子或更小的时候就失去了三位领袖,即图拉、科萨和罗贝蒂。他们是费拉拉的继承者,而费拉拉在孩提时代或更小的时候就失去了三位大师,即图拉、科萨和罗贝蒂,他们是辉煌而睿智的传统更新者,这一传统在 16 世纪初由忠实的多梅尼科-帕内蒂(Domenico Panetti)和米歇尔-科尔特里尼(Michele Coltellini)发扬光大。人们在迪亚曼蒂宫不会感到乏味,也不会对这个扎实的展览感到失望,它牢牢抓住了其科学项目的支柱,能够完整地保留其前身的国际范围。

然而,四位主角的名字在艺术史上肯定不是最知名的。也许只有多索(Dosso)的魅力 可与三位大师媲美(顺便提一下,展览完全摒弃了多索-多西(Dosso Dossi)的称谓,这种称谓现在已被普遍使用,但却是 18 世纪的一个错误)。而其他三位大师则默默无闻。如果问一位业内人士是否见过马佐利诺的作品(也许不是加罗法洛,因为他是那个时代最多产的画家之一,他的作品在意大利各地的博物馆都能找到),他一定会一脸茫然。在奥托拉诺则更是如此。为什么这四位艺术家尽管让费拉拉焕发出多姿多彩的光彩,却几乎被人遗忘?有人说这是 “大革命 ”的过错:1598 年,当费拉拉归属教皇统治时,他们装饰城市和领地教堂的杰作被带到了教皇国的各个角落。这种蹂躏无法与两个世纪后拿破仑迫使意大利遭受的蹂躏相提并论,但却对费拉拉的艺术结构造成了巨大的破坏。还有一些人像马佐利诺一样,主要为私人赞助人工作:因此,他在公共场合的罕见表现不利于他的知名度。然而,仅凭这些事实并不能解释为何有关费拉拉 16 世纪早期一代艺术家的聚光灯已经熄灭,也不能解释为何那些用大量篇幅介绍这三位大师的手册反而忽略了他们崇高的延续者,更不能解释为何公众对他们的名字知之甚少或一无所知。在费拉拉,图拉、科萨和罗贝蒂的作品也所剩无几。原因是多方面的。

与此同时,其中一些人还背负着偏见的包袱。以本韦努托-蒂西为例,他因出生地的村名而被称为加罗法洛(Garofalo),他可能是与多索(Dosso)一起被研究得最透彻的艺术家,但在很长一段时间里却被认为是一位重复性的艺术家,一个无名的外省人,在他艺术生涯的某一时刻被拉斐尔的作品所震撼,并在他的余生中一直在稳重而愉快的古典主义的荫蔽下作画。实际上,他的经历要丰富得多,而且多才多艺也许是他们四人最共同的特点,但同时这也是决定他们无法取得成功的原因之一,这不仅是因为在过去,任何形式的折衷主义都会受到评论家的怀疑:他们作品的分散使得重建他们的个性变得更加困难,他们语言的突然变化使得学者的工作变得复杂,剩下的就是有关他们的文献的稀缺了。多索之所以被保存下来,部分原因是尽管他的画风古怪,但他是最忠实于自己的人,而加罗法洛则是因为他不仅是一位职业生涯漫长、作品丰富的艺术家,而且他还以一种在16世纪可能是无与伦比的恒定性为自己的作品计时(丹尼埃利回忆说,他有40多件注明日期的作品:当时可能没有任何其他艺术家能如此细致地报告作品的年份)。此外,马佐利诺、奥托拉诺、加罗法洛和多索的费拉拉,至少从批评和艺术史的角度来看,他们的财富也部分地体现了第二次文艺复兴时期多中心主义的终结,即平衡的终结。这种平衡(不仅是政治上的平衡,在某种程度上也是文化上的平衡)被意大利战争打破,罗马和威尼斯在当时的时代高度成为意大利大多数艺术家文化和经济利益的汇集点。包括那些来自费拉拉的艺术家:1512年,阿方索-德-埃斯特(Alfonso d’Este)从教皇尤利乌斯二世(Julius II)的外交使团出访罗马,带来了一些艺术家,他们有机会在米开朗基罗完成作品之前登上西斯廷教堂的脚手架。加罗法洛对此印象深刻。虽然不能直接去罗马,但他还是受到了罗马的影响:拉斐尔在罗马绘制的《圣塞西莉亚的狂喜 》运抵博洛尼亚后,说服了加罗法洛和奥托拉诺,使他们皈依了拉斐尔主义,对他们来说,拉斐尔主义绝不是苍白的模仿,这在展览中不难看出。最后,必须指出的是,费拉拉与罗马被攻陷后艺术家流散的事件完全无关:离开乌尔贝的艺术家没有一个是来把罗马的新奇带到费拉拉的。后来,匿名的十二使徒大师在一定程度上掌握了这些新奇事物,而吉罗拉莫-达-卡尔皮(Girolamo da Carpi)则更有说服力,他被埃尔科勒二世-德-埃斯特(Ercole II d’Este)召到费拉拉,埃尔科勒二世是阿方索的继任者,阿方索在位三十年后于 1534 年去世。1534 年也是展览按时间顺序排列的最后一天。

与去年的姊妹展一样,该项目第二章的构想 是 一次引人注目的时间之旅,从背景出发,因此也从一个失去了杰出人物的费拉拉出发:15 世纪末,费拉拉绘画界没有了科斯梅-图拉(Cosmè Tura)、弗朗切斯科-德尔-科萨(Francesco del Cossa)、埃尔科勒-德-罗贝蒂(Ercole de’ Roberti),也没有了洛伦佐-科斯塔(Lorenzo Costa)。洛伦佐-科斯塔从邻近的博洛尼亚被召回,他只是为了完成大教堂天顶的壁画装饰任务,他再也不能指望三位大师的热情了,于是他选择了多梅尼科-帕内蒂的慈悲之举作为避难所。他的作品是格里马尔迪-法瓦(Grimaldi Fava)收藏的《圣母与圣婴 》,这是他为数不多的展出画作之一(但要欣赏帕内蒂的更多作品,只需上一层楼,参观位于迪亚曼蒂宫(Palazzo dei Diamanti)另一翼的国家绘画收藏馆(Pinacoteca Nazionale)即可)。他是世纪末活跃在费拉拉的艺术家中最具独创性的一位,尤其是他很早就对莱昂纳多的创新产生了浓厚的兴趣,并将自己在家乡学到的知识融入其中。这里展出的是他从卡波迪蒙特国家博物馆借来的《牧羊人的崇拜》,这幅作品具有坚定的罗伯特式布局,从观察小屋就能看出这一点,但他的目光也转向了莱昂纳多的米兰和莱昂纳多式。然而,博卡西诺是一位流浪画家,年轻时曾四处游历,1500 年因谋杀妻子 “ch’el trovò farli le corna et g’el confessò”(朱塞佩-坎波里(Giuseppe Campori)在 19 世纪的一篇编年史中如此记载)而被迫永远离开费拉拉。

最重要的是,在帕内蒂和博卡奇诺之间,卢多维科-马佐里诺(Ludovico Mazzolino)和本维努托-蒂西(Benvenuto Tisi,又名加罗法洛)首次亮相,他们是展览行程中遇到的费拉拉四元制的头两位艺术家,与之相对的是难以捉摸的雷焦艾米利亚艺术家拉扎罗-格里马尔迪(Lazzaro Grimaldi):他的作品是一幅来自私人收藏的梦幻般的 1504 年祭坛画,这是一次难得的机会,可以一睹这位艺术家的风采。在 15 世纪末,这两位年轻人看到了格里马尔迪(与洛伦佐-科斯塔、薄伽丘-薄伽丘、托斯卡纳人尼科洛-皮萨诺一起)在大教堂尖顶建筑工地上的工作,这也是那个时期的主要艺术创作:格里马尔迪是一位艺术家,他将埃尔科勒-德-罗贝蒂(Ercole de’ Roberti)的奢华转变为一种悬浮的、梦幻般的氛围,在他旁边展出的马佐利诺(Mazzolino)年轻时创作的《玛吉的崇拜》(Adoration of the Magi )中或许可以看到这种氛围的一些反映,这幅画是从法国借来的,也是他年轻时(当时他 20 岁)就具有的实验性特点的一个例子。另一方面,加罗法洛的作品则不那么奔放,在他那幅 “极其年轻”(正如达涅利所说)的《圣母与圣婴 》中,他仍然带着对其师帕内蒂的教诲的记忆(瓦萨里已经报道过他曾师从其年长的同胞)。然而,从他对马利亚和婴儿耶稣的凝视中可以看出,他对博卡奇诺绘画的兴趣是他的导师所不了解的,而这种情感的强度也是他的导师所不知道的。另一方面,对洛伦佐-科斯塔的提及似乎将占据房间中心的西尼画廊的《圣母领报 》带入了生活,而乔瓦尼-巴蒂斯塔-本维努蒂也是如此,也许是因为他父亲的职业,他被称为奥托拉诺。他的作品《施洗者圣约翰与孩童的崇拜》(Adoration of the Child with St.在这四位画家中,关于他的资料最为稀少,但根据最新的重建资料,他是一位从一开始就具有工具特征的艺术家,正如特雷维萨尼所写,“他身上有一些布拉曼特崛起时期的塑形者和’伦巴第人’的特征,以至于材料的珐琅和切割渲染唤起了他的品味”。

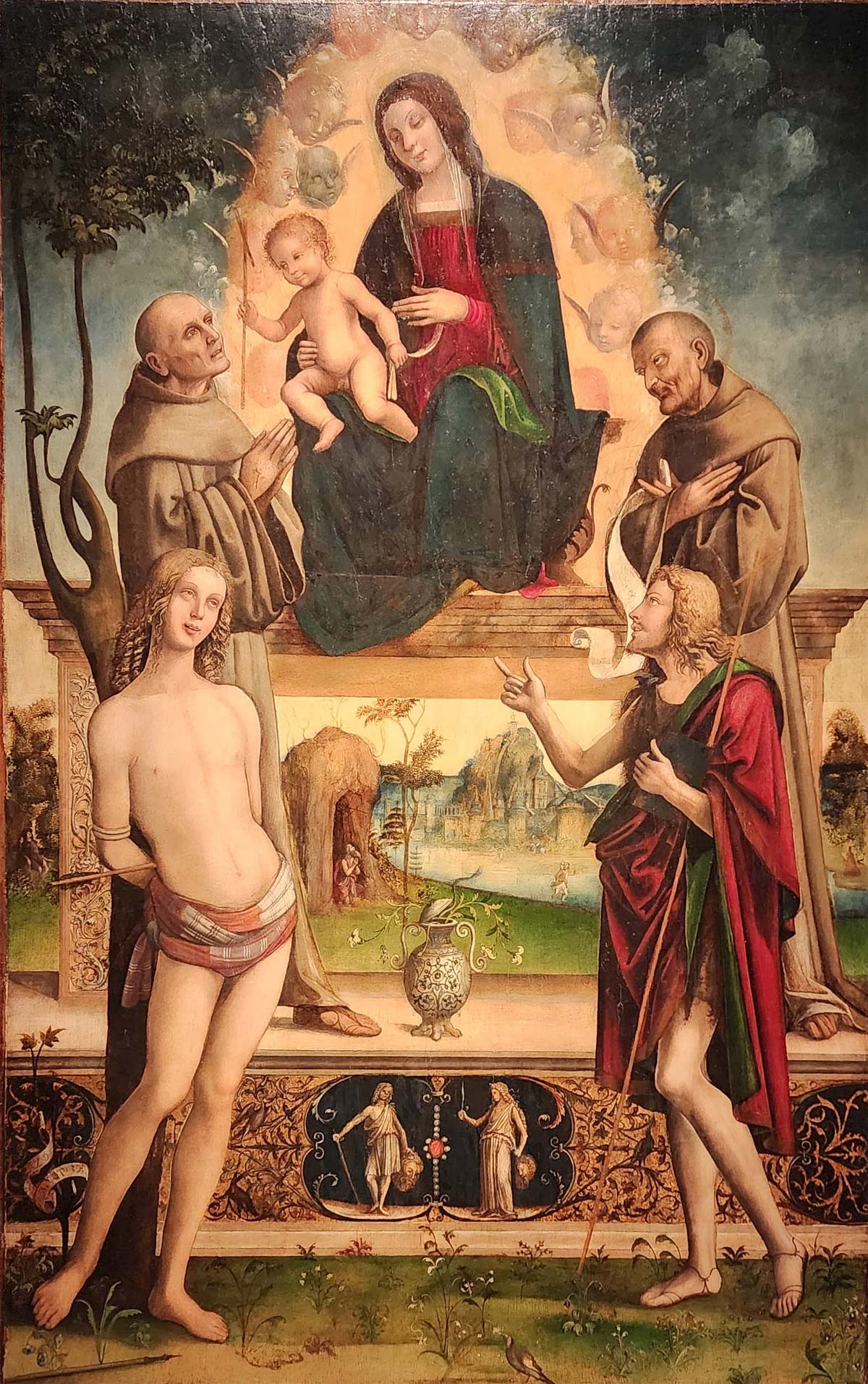

在隔壁房间展示的《割礼 》中,我们并没有感受到这种 “珐琅彩和锐利的渲染”,这幅未发表的画作似乎是奥托兰纳斯在其职业生涯早期可能参考的熔炉。这幅画与加罗法洛(Garofalo)的小巧、精致、珍贵的乔治亚式珍珠(圣路加描绘圣母和圣婴)、卢多维科-马佐利诺(Ludovico Mazzolino)的《耶稣诞生》(Nativity )以及鲍拉(Baura)的《悲叹 》(Lamentation)进行了比较,后者是乔瓦尼-巴蒂斯塔-本维努蒂(Giovanni Battista Benvenuti)的主要杰作之一。在展览中,由于没有其他可比的画作,这幅画可能显得有些突兀 ,但实际上在他的作品中还有其他高峰之作(如博尔赫斯美术馆中的《哀歌 》或伦敦国家美术馆中后来的《圣塞巴斯蒂安 》,遗憾的是这幅画没有在展览中展出,但在画册中有所重现),这种由强烈的明暗对比、金属褶皱和雕塑轮廓构成的古典主义令人惊叹,凝聚了对埃尔科勒-德-罗贝蒂的迷恋。罗贝蒂的魅力,将其植入伟大的博洛尼亚人弗朗切斯科-弗兰西亚(Francesco Francia)的图案和美感之中,并向现代性敞开大门(也许正是鲍拉的《悲叹 》充满了现代性,甚至在展览中缺席的作品中也没有达到这样的高度)。与此同时,展览还向我们展示了加罗法洛(Garofalo)和马佐里诺(Mazzolino),前者继承了乔尔乔内(Giorgione)可爱的变体(《圣母子与圣人塞巴斯蒂安和安提阿的玛格丽特》),后者则更喜欢另辟蹊径。在这一点上,展览对他进行了一次猛烈的攻击,以证明他奇异的自主性(“不安分的古怪天才”,西拉-赞博尼(Silla Zamboni)在有史以来第一本关于画家的专著中这样定义他):对他来说,埃尔科勒-德-罗伯蒂(Ercole de’ Roberti)也是不可避免的参照,但他的作品拒绝将他理想中的大师的遗产框定在冷静的古典主义之中。如果说罗伯蒂的奢侈导致他时而将目光投向文艺复兴时期艾米利亚最奇特的艺术家(阿米科-阿斯佩蒂尼,与圣克里斯托弗一起展出),时而投向北方,投向丢勒。我们无法用其他方式来解释他作品的基石,例如拉斯佩齐亚利亚博物馆的《Sacra Famiglia 》,在这件署名作品中,卢多维科-马佐利诺的叙事能力发挥到了极致,在这件署名作品中,不乏奇特的插入物(猴子,这显然是对丢勒的借鉴,或者是装饰拱形支架上浮雕的战斗:此外,这些元素还出现在他的其他画作中,以至于展览还展出了埃尔科勒-德-罗伯蒂(Ercole de’ Roberti)和阿米科-阿斯佩蒂尼(Amico Aspertini)的战斗场景,以明确马佐利诺心目中的模型)。马格尼-罗卡基金会(Magnani-Rocca Foundation)的《玛吉的崇拜》 是一位幻想家的巅峰之作,他在玛吉带来的物品中还放置了一个当时费拉拉典型的华丽糕点匣(几个月前,迪亚曼蒂宫殿(Palazzo dei Diamanti)专门为这一奇特的作品举办了一个小型的美味展览)。

继续往下看,德累斯顿 Gemäldegalerie 收藏馆收藏了加罗法洛艺术生涯中的里程碑作品《密涅瓦和海神 》,这幅画寓意阿方索一世-德-埃斯特,画中的海神化身为智慧女神,以胜利者的姿态示人:公爵可能想用这种方式庆祝费拉拉在 1509 年波列塞拉海战中的胜利,这是康布雷联盟战争中的一个重要插曲,在这场战争中,费拉拉舰队成功击败了威尼斯舰队,后者几乎全部沉没在波河三角洲。这是加罗法洛已知的第一件有日期的作品,最重要的是,它是加罗法洛对他罗马之行的首次回应,他在那里见到了米开朗基罗和拉斐尔,其中可能引用了西斯廷教堂《创造亚当 》中的手势,尽管是经过修改的:米歇尔-达涅利指出,“但除了这个细节之外,与前一部作品相比,这部作品的转折点是不可否认的,首先是它的背景:加罗法洛从未以如此平静、对称和庄严的节奏,以及如此具有纪念意义的场景来衡量自己,他的成功表明了初学者的不确定性”。在《密涅瓦和海神》旁边展示的《阿尔金塔祭坛画》也是一次突破性的发现,这是本维努托-提西的第一件已知的教会委托作品,也是他与拉斐尔会面后创作的第一件作品。奥托拉诺也经历了一个转折点,一个走向布克哈特所赞赏的本质的转折点,甚至在他的作品中,拉斐尔的作品也给了他灵感(帕拉维西尼画廊中的《神圣家族 》应从这个意义上理解)。但根据米歇尔-达涅利(MicheleDanieli)的观点,像《尼哥底母扶着的基督》这样费拉里塞艺术家的晚期作品,则表明了多索对绘画的某种兴趣,这种兴趣首先体现在奥托拉诺为其人物注入的 “心理深度 ”上。多索是 16 世纪早期费拉拉四位画家中最年轻的一位,他在皮蒂宫的《施洗者约翰》 和前一个展厅展出的有趣的《圣吉罗拉莫 》(有趣的原因是多索署名的方式:画的下边缘有一个 D 和一个骨头) 。

在这四位画家中,多索是最神奇、最超现实、对神话和文学最感兴趣的巫师画家,他最倾向于被乔尔乔内的诗歌所征服,但同时也对曼特尼亚的古代史诗、科雷乔的优雅、洛伦佐-科斯塔的乡村细腻持开放态度。他是一位能自如驾驭最多样体裁的画家:从神话(《仙女与萨提尔》,吉奥吉翁的处女作)到肖像(尼科洛-莱奥尼切诺的肖像或一位身着裘皮大衣的老人的肖像,传统上被认为是安东尼奥-科斯塔比里,多索与加罗法洛共同绘制了这幅奢华的多幅画,可在米兰国家皮纳科特卡欣赏到)。多索与加罗法洛共同绘制了一幅华丽的多幅 壁画,这幅壁画可在米兰国家画院欣赏到,值得重申的是,这幅壁画是展览的现场 延伸),之后是带有寓言色彩的风俗场景(在奇尼宫展出的非常特别的《祖法 》)。同样,这个展厅还展示了多索作为阿方索一世最喜爱的画家之一的风采:朗基基金会收藏的《拿着花篮的年轻人 》就是最好的证明,这幅画以前是埃斯滕城堡公爵公寓一个房间的装饰画。瓦西里-古塞拉(Vasilij Gusella)写道,这幅作品的突出之处在于其 “伟大的现实主义 ”的 “脸部相貌特征”,以及 "静物作品的’前复活主义’特征,这引起了隆基在其《Officina》中的赞赏"。多索在其职业生涯的余下时间里一直保持着这些特质。

接下来的展厅可能是本次展览中最壮观的展厅,因为这里汇集了大量祭坛画,向迪亚曼蒂宫的公众展示了马佐利诺、加罗法洛和多索(名单中缺少奥托拉诺)是如何在这一领域进行尝试的。尤其是加罗法洛,他是这四位画家中接受教会委托最多的一位:克雷斯皮诺祭坛画中拉斐尔式的平静、简洁和直接令人钦佩,尤其是与马佐利诺的克雷莫纳祭坛画相比时更是如此。这幅晚期作品的宝座几乎像是向某种科塞斯式的复兴 敞开大门,但其与多索的亲近(尤其是马佐利诺渲染圣徒长袍的方式)经常被拿来与画家多索相提并论。马佐里尼奥的《圣母像》经常被拿来与特伦托画家相提并论,尽管从脸部的相貌来看,这幅画的真正作者是谁几乎没有疑问。然而,瓦伦蒂娜-拉皮埃尔(Valentina Lapierre)将这幅作品定义为 “神秘的”,因为关于它的信息很少(我们甚至不知道它最初的位置),而 “反常的 ”恰恰是因为它与多索不寻常的接近,多索就在这间房间里,而这间房间里有强大而不朽的圣塞巴斯蒂安祭坛画。奥托拉诺又回到了下一个房间,这也是迪亚曼蒂宫展览向他告别的房间,他是四人中最早于 1525 年去世的一位:最后,乔瓦尼-巴蒂斯塔-本维努蒂是一位深化既有公式的画家,有时会回归过去,但更多时候是以精炼的本维努蒂的画风向拉斐尔看齐,如从剑桥菲茨威廉博物馆借来的《施洗者圣约翰 》,或马格尼-罗卡基金会收藏的《玛吉的崇拜 》,这并不掩盖他对古物的持久迷恋,同时也接受了马佐里诺的一些提示。展览还在一个展厅中向 1528 年去世的马佐里诺致敬,该展厅将马佐里诺与 20 世纪 20 年代的加罗法洛进行了比较,以展示后者的构图顺序(例如,在马佐里诺的作品中,“天使 ”与 “耶稣 ”的组合是如何形成的)。马佐里诺的作品是由拥挤的构图(如暴力的《屠杀无辜者》)和沉思构成的无序状态,这些构图和沉思已经充满了方式主义、虚幻和紧张的气氛(《Noli me tangere》、《基督在彼拉多面前》)。

在接下来的展厅中,多索成为了唯一的主角,所有展品都是他的杰作、20 年代受 “古典主义转向和对罗马风格的逐渐坚持”(玛丽亚露西娅-梅内加蒂,Marialucia Menegatti)影响的作品,以及他手中童话般的作品:不容错过的机会是在完美的光线下近距离欣赏波兰瓦维尔城堡借出的朱庇特蝴蝶画家的 作品,这件作品有着悠久而多舛的历史,其含义至今仍晦涩难懂,可能要通过关注阿方索一世的兴趣才能读懂。展览展示了多索 20 年代最珍贵的作品:来自博尔盖塞美术馆(Galleria Borghese)的不朽、不安和美丽的《阿波罗》(Apollo ),来自博洛尼亚马格尼宫四合院(Quadreria di Palazzo Magnani)的沮丧的《普赛克》(Psyche ),以及来自华盛顿国家美术馆(National Gallery)的令人兴奋的《朱庇特和塞美莱》(Jupiter and Semele)和《乡村寓言》(Circe ),其中还有那些明显的晚期哥特式怀旧动物。展览行程的最后,是阿方索一世公爵时代最后几年费拉拉艺术的沧桑巨变,当时他已经去世,随后移交给了新公爵埃尔科勒二世(此外,多索在巡展行程的最后一幅画作中以巨人的形象出现在侏儒中间):阿方索-隆巴迪(Alfonso Lombardi)的半身陶俑在展览中的出现见证了埃米利文化中弥漫的古典主义更新和不安分的大环境。从卡皮托丽娜美术馆(Pinacoteca Capitolina)中的《圣母与圣子》(Madonna and Child with Saints )可以看出,这幅作品让人想起乌尔比诺的《福里尼奥祭坛画》(Foligno altarpiece),同时也体现了朱利奥-罗马诺(Giulio Romano)从永恒之城带来的创新。圣殿中的耶稣之争 》也许是最能体现这种细微变化的画作:这幅画的背景不禁让人联想到梵蒂冈厅的雅典学派 ,但扭曲的圆柱居于中心的位置,与其说是引用了《医治跛子》中的名言,倒不如说是一种插入,其动机不仅是为了强调耶稣的存在,也是为了打破平衡,尽管是以一种略微克制的方式。然而,这幅新画--赫拉克勒斯二世公国初创时期的费拉拉艺术--更接近于十二使徒大师的作品,他的作品是本次展览的压轴之作:正如皮埃特罗-迪-纳塔莱(Pietro Di Natale)所言,这位多才多艺、难以捉摸的艺术家在二十世纪三十年代中期 "从马佐利诺(Mazzolino)、巴蒂斯塔-多西(Battista Dossi)和吉罗拉莫-达-卡尔皮(Girolamo daCarpi)那里获得了丰富的建议,并在加罗法洛的模型基础上发展成熟"。

可以预见,以 "费拉拉的文艺复兴 "为开端的系列展览的第三章将从这里开始,与去年的展览一样,这个项目将为参观者提供另一个最高级别的重建,一个深刻而引人入胜的费拉拉文艺复兴时期。四位当时的文化领军人物的沧桑巨变,以确凿的证据、新颖的视角和敏锐的重构,重新展现了评论家们久已搁置的注意力(当然,马佐利诺和奥托拉诺的形象也是如此,他们在迪亚曼蒂宫的展览中展现了最新的相貌定义)。 Il Cinquecento a Ferrara 》以其科学结构的稳固性、布局的质量、选材的完整性、贷款的最高价值以及展览路线的智能化和令人兴奋的构建而闻名。 马佐利诺、奥托拉诺、加罗法洛、多索 无疑可以被视为本年度最佳展览之一。因此,对文艺复兴时期的艺术沧桑感兴趣的公众不应错过参观老展览的机会,可以说,从积极的意义上讲,因为以揭示特定时期为目的而举办的展览越来越罕见。我们可以说,这是一次积极的展览,因为越来越少见的展览是为了揭示一个特定的历史时期而举办的,不迎合时髦的趣味,以响亮但毫厘不差的国际借展来组织,不会因此不必要地取代那些对讨论毫无助益的作品,并附有一本有助于研究和产生新意的图录。

在目录中,维托里奥-斯加尔比(Vittorio Sgarbi)的介绍性文章与米歇尔-达涅利(Michele Danieli)按时间顺序重构了费拉拉艺术的变迁,从埃尔科勒-德-罗贝里(Ercole de’ Roberti)(1496 年Roberti 年(1496 年)至阿方索一世年(1534 年)期间费拉拉艺术的沧桑巨变,随后是大卫-卢西迪(David Lucidi)关于展览中仅涉及的主题(即展览期间费拉拉的雕塑)的文章,以及罗伯托-卡拉(Roberto Cara)关于阿方索-德-埃斯特(Alfonso d’Este)周围艺术委托的深入研究。随后是对四位主角的简要回顾,瓦伦蒂娜-拉皮耶尔(Valentina Lapierre)介绍了马佐利诺(Mazzolino),达维德-特雷维萨尼(Davide Trevisani)介绍了奥托拉诺(Ortolano),米歇尔-达涅利(Michele Danieli)介绍了加罗法洛(Garofalo),玛丽亚露西娅-梅内加蒂(Marialucia Menegatti)介绍了多索(Dosso)。最后,有两点值得注意:第一点是关于发现城市遗迹的路线,策展人在出口前建议:用智能手机 拍照,以便在漫步历史中心时随身携带。其次是为参观迪亚曼蒂宫的游客提供的语言学音乐伴奏:由于文艺复兴时期的费拉拉是欧洲主要的音乐中心之一,馆长认为向公众介绍 15 世纪末 16 世纪初埃斯特宫廷创作和演奏的音乐会很有意义:我们有足够的材料来准确地再现阿方索-德-埃斯特和他的艺术家们在节日、宗教庆典和街头遇到流浪音乐家时听到的音乐。因此,在这些房间里,您可以聆听到当时费拉拉音乐的现代表演:这里的展板提供了有关该主题的深入信息,还提供了扬声器播放的音乐列表 。这充分体现了对公众的关注,以及对公众的承诺。手持 Shazam,将难忘展览的音乐记忆带回家。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。