正确评价亨利-德-图卢兹-劳特累克及其作品是一个老问题:为他举办的一系列展览往往几乎只关注其作品的一个部分,即广告图形,公众的注意力几乎总是集中在人而不是艺术家身上。这是一个老问题,如果我们考虑到早在 1951 年,朱利亚-维罗内西(Giulia Veronesi)就在《Emporium》中写道,对图卢兹-劳特累克的评价 “常常被各种事实所否定和误导”,首先是 “他的作品充满了社会内容,充满了自己的时代气息,以至于社会层面的内容常常与艺术家的作品无关”。其次,画家和平面艺术家经常被区分开来,人们几乎将其杰出的、创新的海报艺术视为一个独立的个体,与其创作的其他部分相分离,有时甚至与其创作背景相分离。然而,即使是维罗内西的解读也确立了一个今天看来几乎是限制性的出发点,即根据西奥多-戴布勒的观点开始分析图卢兹-劳特累克的作品,他确信这位来自阿尔比的画家是艺术史上第一位表现主义画家:因此,图卢兹-劳特累克以印象派和象征派的贡献为基础,开创了 “将主观表达转移到对象中,通过赋予对象线性和色彩的表现力使其具有表现力 ”的绘画。实际上,图卢兹-劳特累克的绘画轨迹显然更加微妙:首先,今天很难将他定义为社会画家。他完全脱离了某些主题(例如,他同时代的许多画家都非常关注的工业领域的工作),在他的调查中,这并没有转化为对时事的兴趣(如果有的话,那就是现实),可以说,他更倾向于一种更亲密的方式。图卢兹-劳特累克不是一个谴责的艺术家,也不是一个拿着画笔的记者 。与其说他是揭露和记录,不如说他更倾向于一种参与式的描述,一种来自当事人内心的描述,这种描述因其真诚和多样性,最终具有了象征的特征,成为了我们以 “美好年代 ”为名的那个年代的杰出寓言。

在罗维戈,罗维莱拉宫(Palazzo Roverella)举办了一场展览,专门探讨图卢兹-劳特累克的历史地位问题。展览名为 "亨利-德-图卢兹-劳特累克:1881-1901 年的巴黎"。巴黎 1881-1901》,由 Fanny Girard、Jean-David Jumeau-Lafond 和 Francesco Parisi 策展。展览几乎涵盖了画家的整个艺术生涯,并有意将之前展览广泛探讨过的某些主题(例如马戏团世界或歌舞厅世界,这些主题都很好地呈现了出来,但不仅仅是画家关注的对象。例如,马戏团的世界,或是歌舞厅的世界,后者虽然也有展示,但不仅是画家关注的对象,而且首先是图卢兹-劳特累克(Toulouse-Lautrec)培育其艺术的肥沃土壤,甚至是广告图形,在展览的最后有一个部分专门介绍广告图形),而首先关注的是巴黎的末世背景,即艺术家、文人、咖啡馆和辩论的巴黎。

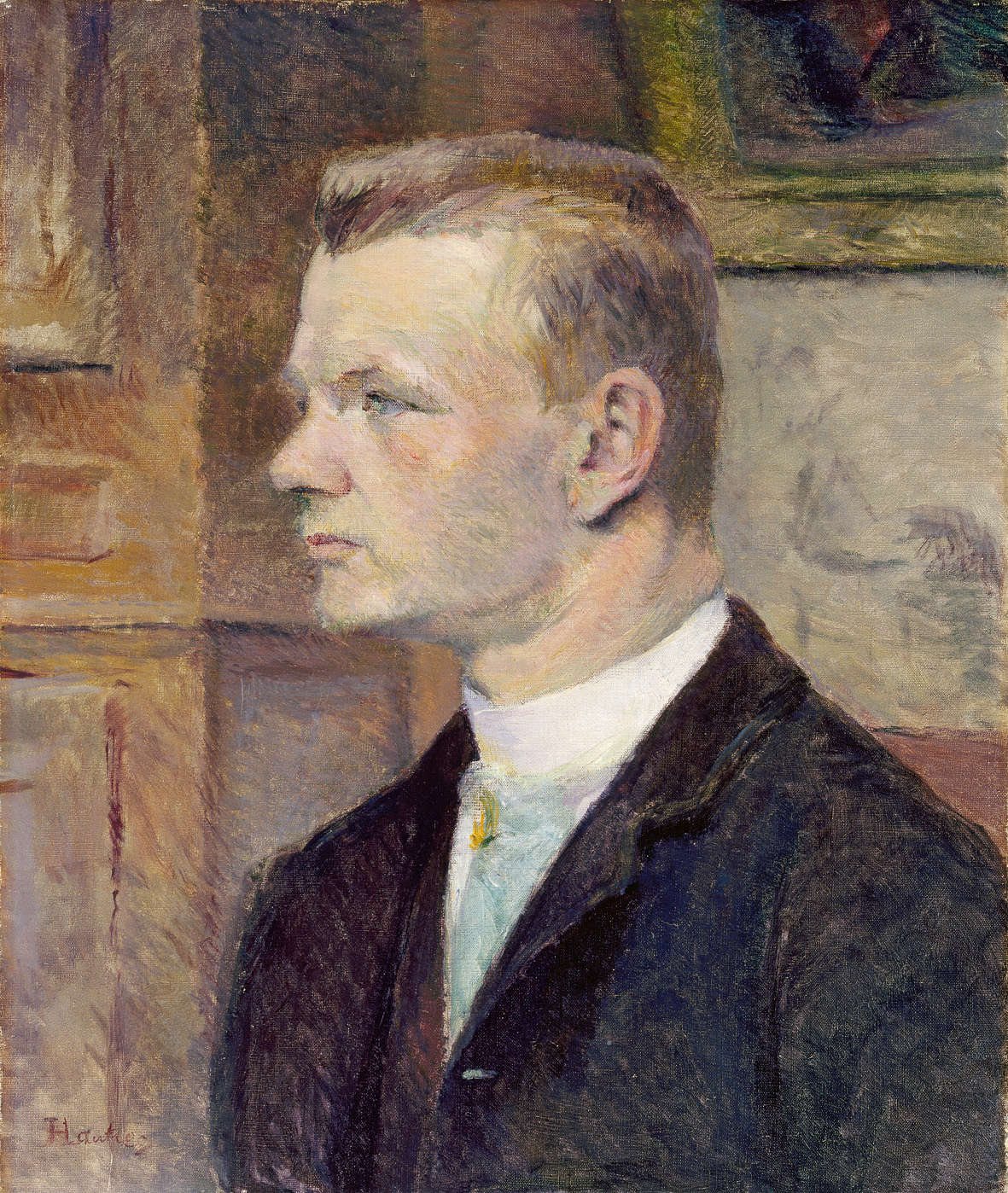

在罗维莱拉宫的大厅里,公众首先看到的是绘画展:需要指出的是,近年来我们已经习惯了以图卢兹-劳特累克为主题的展览,有时甚至完全是绘画展。然而,如果要了解图卢兹-劳特累克,就必须了解他的绘画,因为他的现代性正是源于绘画,公众最熟悉的图卢兹-劳特累克正是诞生于绘画实验。这位出生于奥西塔尼亚丘陵地区的艺术家具有强烈的实验态度,他在很小的时候就来到巴黎,师从巴黎的绘画大师,首先是莱昂-博纳特(Léon Bonnat),罗维戈的展览重新诠释了博纳特对年轻的图卢兹-劳特累克的成长所做出的贡献:弗朗切斯科-帕里西(Francesco Parisi)在画册中写道:“有必要重新思考那些固有的解释”,“在第一位大师门下学习的这段时期更多地被看作是一段无意义的经历,包括无用的灌输,只是为后来进入费尔南-科尔蒙(Fernand Cormon)工作室打下基础”。

图卢兹-劳特累克正是在博纳特的画室里萌发了对现实的最初兴趣,最初是通过一幅暗色调的画作表现出来的,正如展览中唯一一幅可以追溯到他在博纳特门下当学徒初期的作品《Champ de courses 》所展示的那样,画家在这幅画中描绘了一场赛马。图卢兹-劳特累克的《赛马》尽管年代久远,但仍可看出他自由和实验的态度,当时他才二十出头,但已开始倾向于草书绘画和非传统的色彩对比:通过观察后来的两幅作品《Allegorie, le printemps de la vie》 和《Esquisse, peuplade primitive, tribu préhistorique》,可以进一步证实这一点。两幅训练作品,两幅图卢兹-劳特累克常去科尔蒙画室的作品,两幅传统题材的作品,两幅围绕学院派构图的作品,但都充满了科尔蒙(展览中有一幅名为 "Avant la pêche" 的雄伟渔夫肖像)为学生们倡导的自发性。可以说,这两幅作品已经预示了这位艺术家未来的才能,而公众在同一展厅看到的他父亲骑马的肖像则进一步证明了这一点,这也预示了他日后的艺术成果。

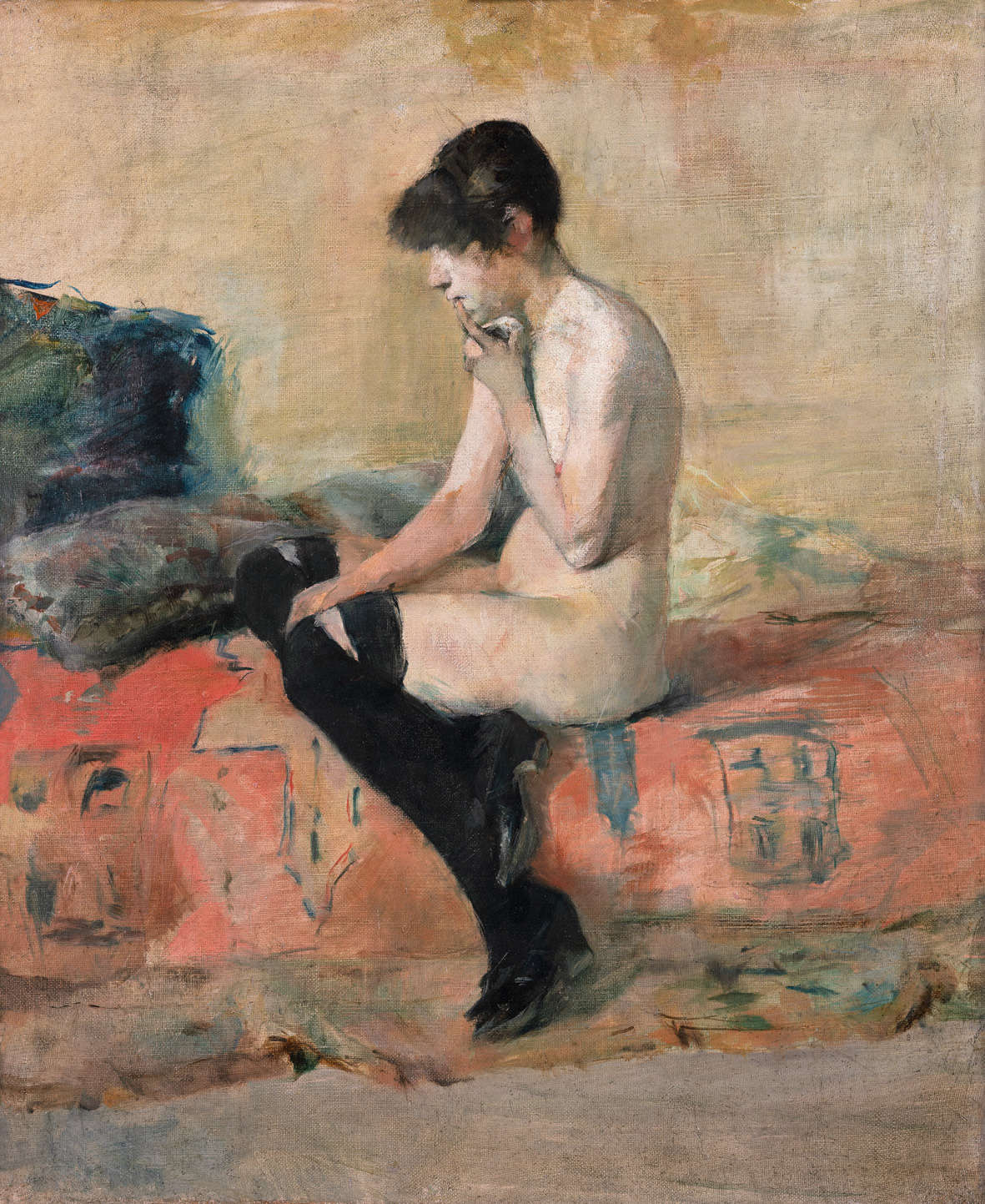

策展人继续带领公众参观 19 世纪晚期的巴黎,首先是咖啡厅、歌舞厅和剧院,然后是 "Sur la scène“展区,这是展览的一个生动篇章,让人们了解到活跃巴黎艺术界的各种场所。展厅的展板告诉我们,当时巴黎繁荣的经济状况使任何人都能经常光顾巴黎的众多场所,因此,这些场所是 ”休闲民主化 "的场所,是活跃法国首都社会和文化生活的聚会场所。亨利-德-图卢兹-劳特累克(Henri de Toulouse-Lautrec)正是被这个世界深深吸引:在路易-阿贝尔-特鲁歇(Louis Abel-Truchet)的《音乐咖啡馆》(Le Café-Concert )或夏尔-莫兰(Charles Maurin)的《加莱特红磨坊》(Le Moulin de la Galette )等画作前,我们可以听到它的回声:展出的是他的一幅粉彩画,描绘的是舞台上的女演员伊薇特-吉尔贝(Yvette Guilbert),她是图卢兹-劳特累克(Toulouse-Lautrec)长期以来的灵感来源),同时还介绍了研究情况,以及经常光顾这个被神话的环境的艺术家们之间流传的想法(在莫林的画作中,左边观察场景的人物形象清晰,而中间跳舞的舞厅顾客则模糊不清,几乎难以辨认)。以讽刺的态度观察蒙马特夜间娱乐活动的人也不乏其人:菲利西安-罗普斯(Félicien Rops)的一幅重要画作《L’entrée au bal》就证明了这一点,这是一位以讽刺态度著称的艺术家的早期作品,他的讽刺态度往往近乎凶残的模仿,他的作品旨在强调进入舞厅的优雅女士与在舞厅外观察她们的衣衫褴褛的男孩之间明显的社会距离。图卢兹-劳特累克虽然与罗普斯关系密切(尤其是在 1990 年代),但他的目光却转向印象派画家,尤其是埃德加-德加:这位前印象派画家的作品《舞者舞曲 》出现在展览的开头,向公众介绍了他最喜欢的主题之一--舞蹈,并与途中遇到的图卢兹-劳特累克的第一幅杰作--1884 年从孟菲斯迪克森画廊借来的《Danseuse assise sur un divan rose 》进行了短距离对话。对图卢兹-劳特累克来说,德加只是他探索的起点。图卢兹-劳特累克想捕捉末世巴黎的生活,但他有自己的态度。他不是一个记录者,心理分析师的角色也不适合他。正如尼古拉斯-兹梅尔蒂(Nicholas Zmelty)在画册中对他的有效定义,他更像是一个内行人, ,不遗余力地满足“’捕捉’的欲望”,“这种欲望通过多种表现手段和风格的发展与他的研究完美地结合在一起[......]。图卢兹-劳特累克利用他所掌握的一切手段,在他的作品中捕捉他所热爱的生活,他既是生活的热心观众,也是生活的热情演员。奇观、夜生活、醉酒、女人:图卢兹-劳特累克并不满足于冷眼旁观,而是生活在其中,直面它们,以便在肉体中更好地感受它们,欣赏它们,并以最真实、最具体的方式将它们反馈给它们”。因此,他需要尽快摆脱德加的束缚,寻求一条更个人化、更综合化的道路,这一点从他的画作《Au bal masqué à l’Élysé 》和《蒙马特尔》中可以看出。和蒙马特》中可以看出,我们可以想象这幅画是直接在现场当着一群人的面写生的,阿涅斯-斯费拉扎(Agnese Sferrazza)假设说,由于乔装打扮的特殊性,我们或许可以认出其中的一些人是 “不朽者协会”(Société des Incohérents)的成员。

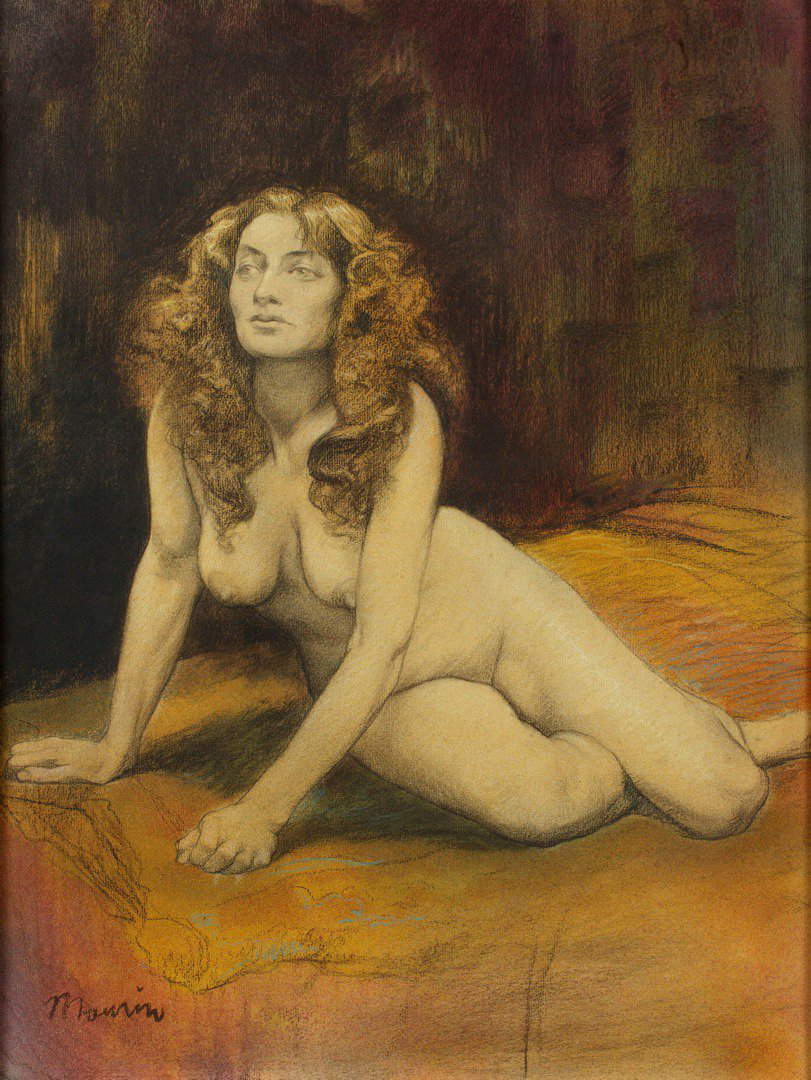

巴黎仍然是以下展区的主角,首先是名为 "巴黎,奇观之城 "的重点展区。从阿尔伯特-杜波依斯-皮莱(Albert Dubois-Pillet)的贝尔西码头(Quai de Bercy)大景图到里窝那阿尔弗雷多-穆勒(Alfredo Müller)的红磨坊前的妇女,从乔治-博蒂尼(George Bottini)的橱窗购物图到查尔斯-莫兰(Charles Maurin)和欧仁-德拉特尔(Eugène Delâtre)的蒙马特风景版画:馆长朱莫-拉丰(Jumeau-Lafond)写道:"巴黎人“是巴黎女性优雅的象征,”是时尚和精神的英雄“),然后是 ”小林荫道上的画家 “一章,这是经常光顾科尔蒙工作室的一群艺术家的名字:除了图卢兹-劳特累克(Toulouse-Lautrec)之外,还有埃米尔-贝尔纳(Émile Bernard)、路易-安凯坦(Louis Anquetin)、弗朗索瓦-高兹(François Gauzi),甚至还有文森特-梵高(Vincent van Gogh)(关于这位荷兰人,展览着重强调了他作为生动活泼的文化推动者所扮演的角色:不熟悉梵高这方面的公众会感到惊讶,只可惜在罗维戈看不到他的作品)。1887年,梵高本人不遗余力地组织了一次 ”小林荫道画家 “展览,从1888年从图卢兹奥古斯丁美术馆运来的弗朗索瓦-高齐的肖像画中,可以看出梵高为图卢兹-劳特累克所提供的建议:梵高对日本版画已经产生了浓厚的兴趣,并将这种兴趣传递给了他的朋友。Peintres du petit boulevard ”培养出的对现代性的渴望在一幅关注城市生活方方面面的画作中得到了体现(房间面板指的是图卢兹-劳特累克(Toulouse-Lautrec)1883年创作的《Étude de nu 》,三间房之后公众就会看到这幅画:在阿尔比图卢兹-劳特累克博物馆的一块画板的背面 ,卡门-拉鲁斯(Carmen la rousse),即 “红头发的卡门 ”的肖像也证明了这一点,在这幅画中,女孩被描绘成一个传统的姿势,但她的目光却低垂着,意在通过肖像表达她的精神状态和内心状况。图卢兹-劳特累克的文化环境 也为接下来的 "文学家和艺术家的朋友“部分注入了活力,该部分列出了当时蒙马特尔的作家、艺术家和名人的肖像,还有他的朋友们为图卢兹-劳特累克画的肖像,以及描绘这些氛围的画作,如 ”我的朋友们“、”我的朋友们“、”我的朋友们“、”我的朋友们“、”我的朋友们 "等。这幅画的灵感来自波德莱尔的《恶之花》(Flowers of Evil ),2017 年至 2018 年期间在威尼斯佩吉-古根海姆收藏馆(Peggy Guggenheim Collection)举办的关于神秘象征主义的玫瑰+克鲁瓦(Rose+Croix)展览结束几年后,公众在威尼托重新发现了这幅画。很难在短时间内介绍展览中规模最大、内容最丰富的部分(共有三十件作品),但可以找到一些子集:例如,有来自巴黎西班牙艺术家殖民地的作品,马里奥-菲纳齐(Mario Finazzi)在画册中专门撰文分析了图卢兹-劳特累克(Toulouse-Lautrec)与蒙马特伊比利亚人的切入点和可能的吸收。例如,有一幅德加为乔瓦尼-波尔迪尼(Giovanni Boldini)绘制的肖像,这幅肖像之所以出现,一方面是因为波尔迪尼和图卢兹-劳特累克一样,都非常崇拜德加,另一方面也是因为德加与巴黎伊比利亚人的关系众所周知。此外,还有一些与象征主义运动有关的作品,如前面提到的夏尔-莫林(Charles Maurin)的画作、菲利西安-罗普斯(Félicien Rops)的杰作《色情狂》(Pornocratès )、卡洛斯-施瓦贝(Carlos Schwabe)的《撒旦的圣约》(Les Litanies de Satan )、狮身人面像和各种嵌合体、埃德蒙-阿曼-让(Edmond Aman-Jean)为保罗-魏尔伦(Paul Verlaine)绘制的肖像,以及费利克斯-瓦洛通(Félix Vallotton)用水墨在纸上为约里斯-卡尔-惠斯曼(Joris-Karl Huysmans)绘制的肖像:即使图卢兹-劳特累克没有象征主义的冲动,他的作品中有时也会出现某些阴暗和压抑的细微差别,让我们能够从一个新颖的角度来解读他的艺术。

要想了解图卢兹-劳特累克的艺术是如何体现这些细微差别的,只需再往前走几步,进入下一个部分 "人造天堂“,该部分围绕苦艾酒成瘾这一主题展开,在 19 世纪末的巴黎,苦艾酒成瘾已成为一种社会祸害:绿色仙子”(laFée verte)是一种因其颜色而被昵称为 “绿色仙子 ”的酒精饮料,它曾是一种普遍的时尚,成为波希米亚 生活的某种象征,并对许多人来说变成了一种毁灭性的疾病(例如,众所周知的魏尔伦的酗酒问题),以至于苦艾酒在 1914 年被宣布为非法。阿尔伯特-麦格南(Albert Maignan)的一幅画作将苦艾酒形象化:"绿色缪斯 "是一位裹着绿色外衣的美丽仙子,她从饮酒者的背后伸出手来,紧紧抓住他的头,使饮酒者陷入迷醉状态,这正是苦艾酒消费者所追求的。苦艾酒是用水和方糖稀释后饮用的,方糖通过放置在酒杯上的特制穿孔勺滴入杯中:在房间中央摆放的桌子周围,人们可以欣赏到以苦艾酒饮用者为主题的作品,这些作品唤起了人们对苦艾酒饮用仪式的回忆。整个展览的高潮之一是图卢兹-劳特累克(Toulouse -Lautrec)( 《在格勒内勒:殷勤》 和《苦艾酒》)和罗普斯( Rops)(《白兰地的四分之三》 和《苦艾酒》)之间的双重对抗,这也是罗维戈展览最有趣的主题之一:“帕里西解释说,”劳特累克创作了多幅以女性酗酒为主题的作品[......]。如果说罗普斯的Buveuse 表现出醉酒的痕迹和撒旦般的神情,那么劳特累克的诠释则更注重女性的’兽性’,而不是’超凡脱俗’和文化颓废的一面。尽管劳特累克非常欣赏罗普斯的才华,从他的一些作品中就能明显看出这一点,但他与这位比利时艺术家对女性的恶魔式描绘相去甚远,即使是在他更喜欢的环境中也是如此。在罗普斯的两幅作品中,艺术家的目光所达到的野性是图卢兹-劳特累克所完全不知道的,而劳特累克则是一位性情更为忧郁的艺术家:À Grenelle》这幅作品的灵感可能来自于香颂歌手 阿里斯蒂德-布鲁昂(Aristide Bruant)的一首同名民谣(这也是该艺术家一些著名版画的主题),它捕捉到了一位酒吧女招待的孤独和萎靡,她将自己的过去淹没在面前的一杯苦艾酒中,甚至将目光移开。此外,还有一些画作以更加现实的方式,让人们了解苦艾酒带来的后果:例如,古斯塔夫-布尔甘(Gustave Bourgain )的《苦艾酒 》(Buveur d’absinthe )是一幅无情的肖像画,画中的饮酒者目光空洞,面对一杯绿色的烈酒,神情邋遢;安德烈-德凡贝兹(André Devambez)1904 年的杰作《不快乐》(Les incompris)也是如此,画中围桌而坐的主人公之一,即右边的那位(也许是保罗-魏尔伦),似乎受到了酒精的影响。这是一幅令人惆怅的画作,因为尽管画中描绘了一些艺术家和知识分子围桌讨论的情景,显然有效地传达了当年的气氛,但画中对这些超前的人物的描绘却显得粗糙,他们还没有适应时间的流逝。我们认识她:她就是画家维克多琳-莫伦特(Victorine Meurent),四十年前爱德华-马奈(Édouard Manet)笔下的奥林匹亚 的原型:那个赤身裸体、芳香四溢、无拘无束的年轻女子变成了德万贝兹笔下闷闷不乐的老妇人。然而,欧仁-格拉塞(Eugène Grasset)的《Vitrioleuse 》则是另一种戏剧效果,画中的女人手捧一碗矾,神情不安,这是对苦艾酒效果的另一种暗示,但并不隐晦。

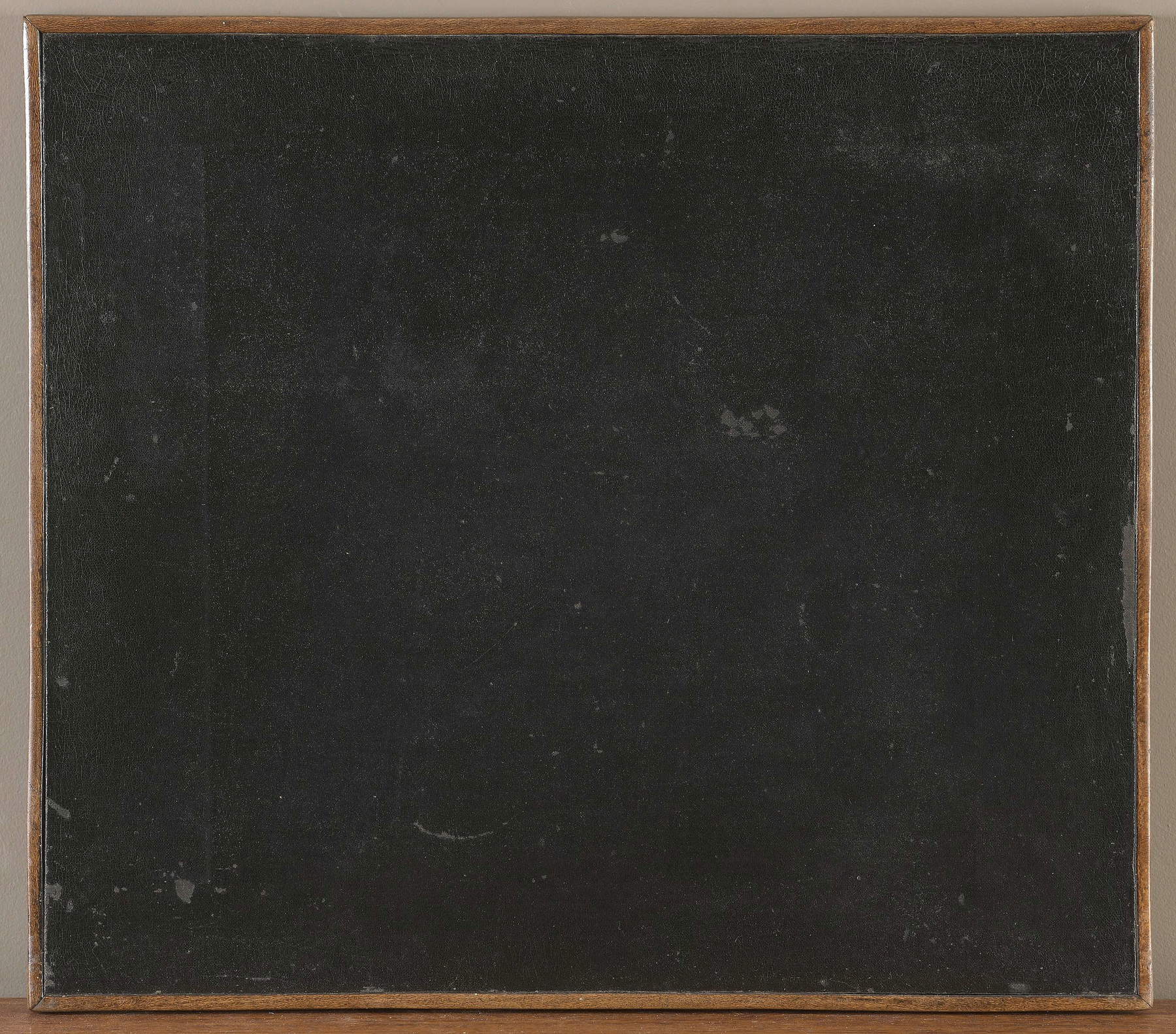

然后,在下一个展厅,是本次展览的启示,即专门介绍 "不合群艺术"(Les arts incohérents)的部分。"不合群艺术 "是由朱尔斯-莱维(Jules Lévy)领导的一场奇特运动,曾一度被人遗忘,直到 2018 年才重新引起评论家的注意,因为画廊经理约翰-纳尔迪(Johann Naldi,也是专门介绍这场特殊运动的图录文章的作者)的工作,重新发现了属于该团体的几位艺术家的作品:其中一些作品(共十七件)还被法国文化部宣布为 "国家特等奖"(Trésor National )。在 2018 年之前,人们一直认为这些 “不连贯 ”艺术家的所有作品都已失传:因此,在罗维戈,我们可以欣赏到这些杂乱无章的艺术家的部分作品,其中包括专业和业余画家、作家、记者、绘图员,他们在某些方面预示着达达主义、超现实主义和许多 20 世纪的艺术,纳尔迪总结说,他们的目的是 “通过笑声--但不仅仅是--挑战艺术世界的严肃性”。值得强调的是,这些作品在历史上首次出自法国:因此,这是本次展览的又一瑰宝。这里有迄今为止已知的艺术史上第一幅单色画--保罗-比尔豪(Paul Bilhaud)的《黑夜中的黑夜战斗》(Combat de nègres pendant la nuit ),这是一幅全黑的画布,配以一个讽刺性的标题,以取笑公众,然后又是一幅原生态作品,一幅名为《Des souteneurs encore dans la force de l’ âge et le ventre dans l’ âge 》的绿色幕布。âge和le ventre dans l’herbe)的绿色窗帘、Gieffe(弗朗索瓦-儒勒-福洛佩的笔名)的绘画作品(为拉封丹的一则寓言提供了实质内容)以及不合群者在其短暂的活动期间设法在巴黎举办的展览的海报和目录。图卢兹-劳特累克(Toulouse-Lautrec)也经常光顾这个团体,并帮助他们组织了多次展览,更不用说他也是受益于儒勒-莱维(Jules Lévy)和他的同志们组织展览时那种亵渎、自由和反叛气氛的艺术家之一。

然而,更悲哀、更无奈的是弥漫在下一个展厅的气氛,该展厅专门展出图卢兹-劳特累克(Toulouse-Lautrec)在一组著名的石版画作品中描绘的妓女埃尔斯(Elles)(展览中有一些实例):虽然这部分内容并非展览中最具原创性的部分(图卢兹-劳特累克的卖淫主题是最受批评的主题之一),但它提供了对当时艺术中卖淫主题的更全面的看法,与罗普斯的艺术建立了新的平行关系,罗普斯在《Les Deux amies》中从不同的角度探讨了这一主题,强调了 “卖淫 ”这一主题。他在《两个女人》(Les Deux amies)中以不同的视角处理这一主题,强调 "诱惑女人的魔鬼般的诱惑力 ,而不是女性更现实的一面"(因此是 Agnese Sferrazza),而 Albigese 则以其 Études de nu (其中一幅与 Giovanni Boldini 的一幅画作进行了比较同样的姿势,截然相反的结果),除了对学院派裸体画进行批判外,还通过对女性进行简单、冷静的表现,不带任何情色色彩,并设法进入模特的日常生活,克服了任何刻板印象,但同时也避免了虔诚主义和怜悯。图卢兹-劳特累克只是在寻找真相。图卢兹-劳特累克的肖像画坦率而自然,如《露西-贝朗格小姐》,或更有说服力的《Femme se frisant》,这是一个女孩在镜子前梳头的快照。这些作品呈现出图卢兹-劳特累克经过多年激烈实验(包括技术实验)后达到的即时性和自发性,他将油画颜料溶解在松节油中,然后涂抹在硬纸板上:范妮-吉拉德(Fanny Girard)在其完全专注于图卢兹-劳特累克技术创新的文章中解释道,“未加工的纸板”“吸收了松节油的精华,只留下颜料,呈现出一种让人联想到粉彩的不透明性”。不透明度让人联想到粉彩",避免了艺术家所回避的光泽效果,使整个作品呈现出一种素描的外观,而这恰恰是图卢兹-劳特累克所追求的。

![Félicien Rops,La buveuse d'absinthe(1876 年 [1905 年版];胶版画,240 x 160 毫米;罗马,私人收藏) Félicien Rops,La buveuse d'absinthe(1876 年 [1905 年版];胶版画,240 x 160 毫米;罗马,私人收藏)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2024/2586/felicien-rops-la-buveuse-d-absinthe.jpg)

展览的最后三个展厅位于下层:其中一个展厅专门展示了黑店的歌舞表演,黑店可能是 19 世纪末巴黎最大胆的咖啡馆 。这里有绘画、素描、杂志(Chat Noir 也有自己的杂志)、诗歌,甚至还有罗多尔夫-萨利(Rodolphe Salis)创办的不拘一格的卡巴莱非凡季节的标志,这是第一家引进钢琴的咖啡馆 ,是艺术家、作家和诗人的聚会场所,也是第一家成为公众邂逅场所的咖啡馆 。这里是艺术家、作家和诗人的聚会场所,他们在一起讨论、争论、歌唱、朗诵诗句、即兴朗诵,是一个欢乐的聚会点,同时也是一个 “颓废派和象征主义的工作室”,正如朱莫-拉丰(Jumeau-Lafond)所描述的那样:展览生动而有价值地再现了黑茶馆的面貌。图卢兹-劳特累克的海报和图案展厅是展览的两个常规展厅,以其作品中最著名、最具创新性的部分结束展览。

朱利叶斯-迈尔-格拉夫(Julius Meier-Gräfe)在其 1899 年的一篇文章中写道:“伟大的艺术”,即莫奈、雷诺阿、毕沙罗和德加的艺术,在图卢兹-劳特累克身上 “走向了坟墓”:当然,现在庆祝印象派的葬礼还为时过早,因为印象派在 20 世纪初还会有所作为,但可以说,这位德国评论家在印象派的高峰时期就已经洞悉了图卢兹-劳特累克的艺术范围。今天,在罗维戈,我们在更广阔的背景下重读图卢兹-劳特累克的艺术,褪去了大多数展览中的神话色彩,这也是因为图卢兹-劳特累克的作品容易被人理解。(平版印刷的优势,以及一般印刷复制的优势,在于思想更容易传播,而如今的劣势在于,复制的图像适合于现成的、预先包装好的展览,除了艺术家的大名之外,几乎没有什么可以提供给公众的)。

在罗维戈展览结束时,人们可以说 “终于”:在这个展览中,艺术家工作的环境被精确地重构出来,并呈现出令人惊奇的新奇之处(单单是 "incohérents“展厅就值得到威尼托一游);这个展览没有迷失在艺术家的轶事或传记中;这个展览清晰地展现了艺术家的精神。这种精神与图卢兹-劳特累克(Toulouse-Lautrec)从来都不是所谓的 ”美好时代"(Belle Époque)的颂扬者的精神几乎不相符,更不用说他是一位揭示其作品中各种社会状况的活动家了。妓女之所以成为他的首选主题,并不是因为他有谴责的欲望,更简单地说,部分原因是她们是当时艺术中经常出现的主题,部分原因是他对她们很熟悉。这种精神无疑比庸俗歌颂的精神更加躁动和颓废。展览对其进行了更全面的解读,当然也更接近亨利-德-图卢兹-劳特累克的真实气质。我们更喜欢图卢兹-劳特累克。失而复得。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。