by Federico Giannini (Instagram: @federicogiannini1), 发布于 18/06/2020

分类:

展览回顾

/ 免责声明

回顾 "卡诺瓦-托瓦尔森。现代雕塑的诞生 "展览将于2019年10月24日至2020年6月28日在米兰斯卡拉广场意大利画廊举办。

安东尼奥- 卡诺瓦(Antonio Canova,1757-1822 年,威尼斯)和伯特尔-索瓦尔森(Bertel Thorvaldsen,1770-1844 年,哥本哈根)是新古典主义雕塑的两大对手,他们之间的争论在米兰引起了巨大反响:在伦巴第大区,威尼斯人的运气并不好,在项目被搁置、作品从未到达目的地、意图被打断的情况下,他经常错失施展自己天才的机会,尽管他确实成功地闪耀了自己的明星:想想拿破仑作为和平缔造者马尔斯的青铜像吧,自1859年以来,它一直高高在上地占据着布雷拉庭院;想想阿卡德米亚美术馆中的石膏模型;想想朱塞佩-博西(Giuseppe Bossi)的大理石cippus,它被竖立在安布罗西亚纳(Ambrosiana),现在仍然可以在那里找到。而在斯堪的纳维亚半岛,这座城市只保留了女诗人安娜-玛丽亚-波罗-兰贝腾吉的墓碑,如今被一堵玻璃墙保护在雷阿莱别墅酒吧的桌子之间:在这里,新古典主义浮雕最耀眼的典范--丹麦人的杰作《亚历山大进入巴比伦》,与卡诺瓦的一些最佳作品进行了对话,卡诺瓦是来自波萨尼奥的雕塑家乔瓦尼-巴蒂斯塔-索马里瓦(Giovanni Battista Sommariva)的忠实爱好者,他希望将这些作品作为自己的收藏。不过,在 6 月 30 日之前,还有一次机会,而且就在米兰,可以看到卡诺瓦和索尔瓦尔森并肩作战:卡诺瓦-索尔瓦尔森展览。现代雕塑的诞生》展览将在斯卡拉广场的意大利画廊展出至 6 月 28 日。

这是一个非同寻常的创举:卡诺瓦和托瓦尔森的作品从未在一次展览活动中同时展出过,这次展览活动完全以二者之间的比较为中心。在此之前,这种比较只能通过研究来实现,或者最多是在其他主题的展览中进行几次快速对决。 两位策展人费尔南多-马佐卡(Fernando Mazzocca)和斯特凡诺-格兰德索(Stefano Grandesso)是世界上研究这两位大师的顶尖学者,他们组织了一场新古典主义艺术的学者和爱好者们期待已久的顶级展览,我们毫不犹豫地将其列入至少过去十年的最佳展览之列。这个展览首先是一个梦想的故事,先是卡诺瓦,然后是托瓦尔森,在这个梦想的故事中,我们可以找到现代雕塑诞生的基础,也就是展览的名称:赋予雕塑以新的生命和功能的雄心壮志,雕塑要摆脱装饰性或虔诚的意图,相反,雕塑要成为独立的、普世情感和价值的承载者。为了实现这一梦想,温克尔曼的 “模仿 ”概念必须在现代意义上被摒弃,工作室的工作方法必须革新,而重新思考艺术家与公众和赞助人之间的角色关系也是必经之路。

当然,米兰的展览也是一次挑战的叙事,尽管前因后果只能意会不可言传,因为缺少了两件作品,无法现场讲述这一切是如何开始的,也就是说,1801 年,卡诺瓦首次涉足英雄题材,雕刻了一个凯旋的珀尔修斯,意在与贝尔维德雷的阿波罗一争高下,使他的作品具有了当代意义。而索尔瓦尔森则用一个在力量和阳刚之气上都超过卡诺瓦的杰森挑战了卡诺瓦温文尔雅的珀尔修斯:德国的评论家们立刻对这位来自丹麦的 30 岁年轻人产生了浓厚的兴趣,并单方面宣布索尔瓦尔森在英雄主义流派中更胜一筹,并开始了一场持续数十年的争论。洪堡特、施莱格尔、费尔诺以及当时其他伟大的评论家都毫不犹豫地表示:托瓦尔森不仅能与当时欧洲最伟大的雕塑家相提并论,甚至还能击败他。

|

| 卡诺瓦-索瓦尔森展厅。现代雕塑的诞生。博士弗拉维奥-洛-斯卡尔佐

|

|

| 卡诺瓦-索瓦尔森展览大厅。现代雕塑的诞生。Ph.图片来源:弗拉维奥-洛-斯卡尔佐

|

|

| 卡诺瓦-索瓦尔森展览大厅。现代雕塑的诞生。Ph.图片来源:弗拉维奥-洛-斯卡尔佐

|

|

| 卡诺瓦-索瓦尔森展览大厅。现代雕塑的诞生。Ph.图片来源:弗拉维奥-洛-斯卡尔佐

|

|

| 卡诺瓦-索瓦尔森展览大厅。现代雕塑的诞生

|

|

| 卡诺瓦-索瓦尔森展厅。现代雕塑的诞生

|

个性、工作室、荣耀

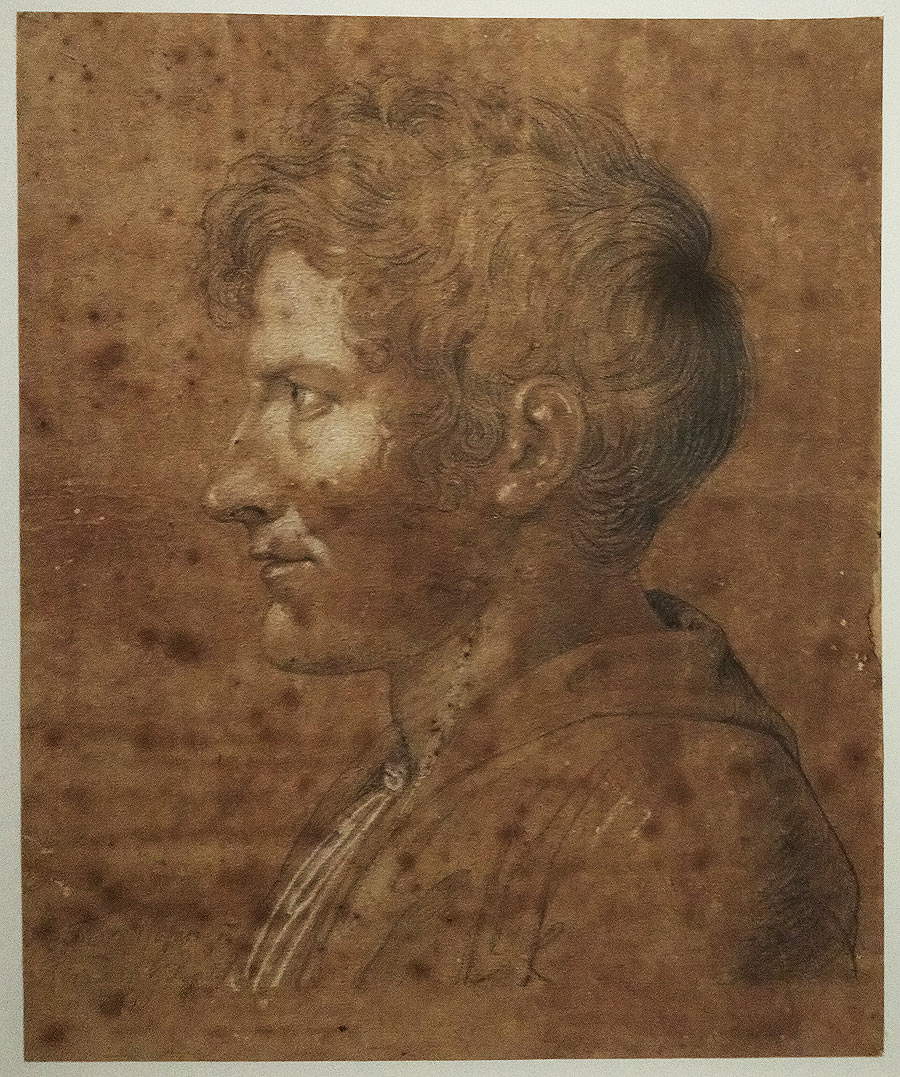

长长的导言让参观者有机会了解两位雕塑家的个性。展览以卡诺瓦的自画像开始,以突出两位艺术家之间的相似之处,但更多的是他们之间的不同之处。 因此,卡诺瓦在一幅年轻时的自画像中将自己描绘成一位画家,而他几乎是在惊讶地观察着观察者,因为绘画并不是他的主要活动,艺术家只是为了消遣而中断了工作。他的对手则更加外向,甚至可能更加好斗,从他年轻时画作中皱眉的眼神可以看出这一点,托瓦尔森在画中描绘了自己凌乱的头发和挑衅的表情:这是一幅带有浪漫色彩的画作,当然不是写实的,但却有助于彰显雕塑家的特质,他与威尼斯人一样充满决心和自豪感。展览的高潮之一出现在第一展厅,两幅大理石自画像创作于同一时期,即 1810 年至 1812 年间,它们从远处相互对视,让公众预见到旅程的延续以及各自理解雕塑方式的特色元素。卡诺瓦的肖像是自己脖子扭动,嘴巴半闭,眼睛向上看,表情充满运动感:一位艺术家在将自己理想化以求永恒的同时,并没有放弃用自然元素为自己塑造形象。另一方面,索瓦尔森则是一位正面刚毅、目光坚定的艺术家:在他看来,这似乎是将辩论沉浸化了),他追求的是自然,坚持自己的真实面貌,但又在与希腊人的毒辣和冷静相抗衡的固定性和安宁中寻求英雄和不朽的维度。

另一方面,接下来的章节将带我们进入艺术家的日常生活,即他们的罗马工作室,在这里,卡诺瓦和托瓦尔森为艺术家的技艺提出了全新的概念:正如汉斯-迪特勒夫-克里斯蒂安-马腾斯(Hans Ditlev Christian Martens,基尔,1795 - 1864 年)的画作所描绘的那样,工作室不再仅仅是一个工作场所,同时也是一个井然有序的展览室,一个闪亮的陈列室,不仅展示给客户,让他们有机会了解艺术家的 “目录”,同时也展示给旅行者、评论家或权贵。宽敞的空间,摆放着最好的作品,布置得几乎就像博物馆一样(精心挑选,有的放矢:作品按类型或流派分类,不吝惜追求惊奇),适合最挑剔和最体贴的客人。马腾斯的画作当然与索瓦尔森工作室的真实面貌不符,但我们从目击者那里得知,利奥十二世在救世主的石膏像前祈祷了将近一个小时,这表明这个巨大的房间(“在面积上可以与教堂相媲美”,索瓦尔森的同胞和朋友、博学的马蒂亚斯-蒂勒(Just Mathias Thiele)写道:他曾参观过他在罗马的工作室)达到了预期的效果。这些作品能够传达出这些工作室的丰富性和近乎巴西利卡式的庄严感,我们今天可以说,它们还具有宣传功能,因为它们是肯定两位艺术家声誉的手段,他们生前就被一种光环所包围,这种光环几乎让他们跻身英雄行列。

下面的房间充分展示了围绕着这两位竞争者的真正崇拜的结果:主事者是不断寻找他们作品的赞助人,评论家们则在谁是最伟大的问题上众说纷纭,而他们的雕塑则是能够传播这种真正的崇拜的遗物,这种崇拜生前几乎不曾给予其他艺术家(甚至连神圣的拉斐尔也没有如此),而且能够弥漫整个欧洲。卡诺瓦肖像画有整整一个展厅,由众多艺术家创作,其中既有较为传统的作品,也有卡诺瓦生前已被神化的作品:请注意乔瓦尼-切卡里尼(Giovanni Ceccarini,罗马或法诺,1790 - 罗马,1861 年)创作的安东尼奥-卡诺瓦(Antonio Canova sedente in atto di abbracciare l’erma fidiaca di Giove)的作品,斯特凡诺-格兰德索(Stefano Grandesso)将其视为威尼斯崇拜者所创作的大理石肖像中最雄心勃勃的作品。雅各布-爱德华-蒙克(Jacob Edvard Munch,1776-1839 年,奥斯陆)和鲁道夫-苏尔兰特(Rudolph Suhrlandt,1781-1862 年,路德维希斯卢斯特)的巨幅肖像画再次展示了两位艺术家并肩作战的巅峰时期:这是两幅气势恢宏的肖像画,让人联想到 17 世纪的肖像画,其目的并不是如实描述人物,而是介绍他们的成就和艺术成果(请注意,在卡诺瓦的作品中,背景是圣彼得大教堂的景色,以及作为康科迪亚的哈布斯堡皇后玛丽亚-路易吉亚雕像的石膏模型,这幅画也在展览中展出,并与这幅画同时展出)。与两位艺术家的荣耀主题始终相关的插曲汇集了石版画、奖章和复制品,这些作品在欧洲各地巡回展出,不仅使他们的灵感得到了普及,也使他们的形象深入人心:格兰德索写道,“他被视为民族艺术的重新奠基人而备受崇拜”,“他本人也被视为赞助人和资助人,他欢迎年轻的雕塑家到他的工作室合作,或通过购买他们的作品来资助城里画家的学徒生涯”。这件作品在哥本哈根 Thorvaldsens 博物馆获得了成功,这是在献给一位艺术家的博物馆开馆时,献给他的艺术家仍然健在的罕见案例。这里有他的学生埃米尔-沃尔夫(Emil Wolff,1802 年出生于柏林,1879 年出生于罗马)1861 年想为他树立的雕像,这里有他的朋友文森佐-卡穆奇尼(Vincenzo Camuccini,1771-1844 年出生于罗马)为丹麦人画的肖像、这里还有Ditlev Conrad Blunck(明斯特多夫,1798 年 - 汉堡,1854 年)描绘的托瓦尔森的私人肖像,当时他正与几位同胞朋友在特拉斯提维里小酒馆共进午餐:这幅作品是对在罗马的丹麦人以及他们经常光顾的日常生活的赞美,也是对机构的赞美(由哥本哈根市长委托创作)。

|

| 安东尼奥-卡诺瓦,《自画像》(1792 年;布面油画,68 x 54.4 厘米;佛罗伦萨,乌菲齐,1890 年,编号 1925)

|

|

| 伯特尔-托瓦尔森,《自画像》(1811 年 9 月 8 日;黑色粉笔和白色高光,275 x 227 毫米;哥本哈根,托瓦尔森博物馆,邀请函 C 759)

|

|

| Francesco Chiarottini,安东尼奥-卡诺瓦在罗马的工作室(约 1785 年;蓝色纸张上的钢笔画、灰色和棕色墨水、灰色和棕色水彩,385 x 556 毫米;乌迪内,Civici Musei,Gabinetto Disegni e Stampe del Castello,Inv.)

|

|

| 汉斯-迪特勒夫-克里斯蒂安-马滕斯,教皇利奥十二世在 1826 年 10 月 18 日圣卢克节参观索尔瓦尔森的大型工作室(1830 年;布面油画,100 x 138 厘米;哥本哈根,国家艺术博物馆,inv. KMS196,现存于哥本哈根索尔瓦尔森博物馆)。

|

|

| 乔瓦尼-切卡里尼,《安东尼奥-卡诺瓦在忏悔吉奥瓦的誓言时的坐姿》(约 1817 - 1820 年;大理石,188 x 107 x 155 厘米;弗拉斯卡蒂,市政厅)

|

|

| 文森佐-卡姆奇尼,《伯特尔-索尔瓦尔森》(约 1808 年;布面油画,100 x 80 厘米;罗马,私人收藏)

|

|

| Ditlev Conrad Blunck,《丹麦艺术家在特拉斯提韦尔的 La Gensola 餐厅》(1837 年;布面油画,74.5 x 99.4 厘米;哥本哈根,Thorvaldsens 博物馆,编号 B199)

|

雕塑的首要地位

在专门展示两位艺术家天才作品的括号之后,开始了他们雕塑作品之间的直接对抗,这也是意大利画廊展览中最令人期待、翘首以盼、惊喜和兴奋的部分:展厅的组织方式使得参观路线并不单一,参观者可以根据自己的喜好选择自己的路线。在这里,我们建议从卡诺瓦和托瓦尔森的肖像画展厅开始,在这里平行并列的作品已经比比皆是:他们都不喜欢用肖像画来衡量自己,因为肖像画是留给艺术家想象空间最小的画种。至少对卡诺瓦来说是这样,他很少为少数几个精挑细选的客户创作肖像画。相反,对于托瓦尔森来说,肖像画仍然是一种相关的体裁,即使是在他富有的客户的半身像上,他也能表达出他对静止不动的理想:人物的表情不能有任何情绪,不能有任何感情干扰他们的高贵和优雅。卡诺瓦肖像画的最高成就之一是保存在凡尔赛宫的教皇庇护七世:教皇生动的表情与严格的新古典主义不符,但却恢复了肖像的活力。费尔南多-马佐卡(Fernando Mazzocca)写道,“对现实的观察似乎取代了通常的理想化”。要了解托瓦尔森的肖像画,可以看看并排展出的萨根公爵夫人和梅特涅的肖像:丹麦人在这一类型的作品中总是倾向于在坚持现实和理想化之间取得微妙的平衡。如果说面部特征是为了让观者对作品的主题有一个真实的印象,那么对古典雕像的借鉴(梅特涅的裸体、威廉明-比隆的塞维利亚式发型)和无动于衷的疏离目光则是哥本哈根雕塑家将人物从短暂的生活中解救出来的方法。

下一个展厅是本部分的尾声,卡诺瓦为列支敦士登莱奥波尔迪娜-埃斯特哈希公主创作的全身肖像显然是本部分的主要作品,她的肖像停驻在一个纤弱、无忧无虑的青年时期,这种独创性能够更新梵蒂冈缪斯女神的崇高典范,而梵蒂冈缪斯女神正是卡诺瓦的灵感源泉,她的肖像也引起了这位贵妇人的感激、永久和无条件的钦佩。然而,在所有的作品中,托瓦尔森的作品才是最重要的,许多人都认为这是他的最高杰作,即前面提到的《亚历山大进入巴比伦》楣饰,该作品是 1822 年根据 10 年前的模型缩小而成的,现保存在帕维亚市立博物馆的吉普索特克馆。浮雕是托瓦尔森最喜欢的技法之一,这可能是因为他的导师之一、他的同胞考古学家约根-佐加(Jörgen Zoega,1755 年出生于达勒,1809 年出生于罗马)也喜欢这种技法:格兰德索在其 2010 年关于托瓦尔森的专著中写道:“他有能力知道如何重新阅读、吸收并将从他对古典主义形象源泉(从浮雕到浮雕、宝石和雕刻译本)的不尽的图像学研究中获得的无数线索转化为现代形式”。他不断完善自己的风格,以至于连同时代认为卡诺瓦比他高明的人也不能不承认,在浮雕方面,斯堪的纳维亚人无可争议地占据了首位。在这一领域,亚历山大中楣是伟大而宏伟的杰作,它受到帕台农神庙中楣的启发,雕塑家是通过 19 世纪早期罗马流传的雕刻作品了解到这一点的:受拿破仑的委托,它将装饰基里纳勒的 Salone d’Onore,通过亚历山大大帝的事迹(他的征服和胜利、他作为指挥官的英勇、他进入巴比伦也是进入罗马)唤起拿破仑的回忆。这幅作品大受欢迎,索瓦尔森立即被要求复制:原定用于巴黎先贤祠的作品后来被索马瑞瓦买下,用于拿破仑帝国灭亡后特雷梅佐的别墅。“中性的背景、正面的平面、表现手法的简约、布景的极简主义、线条优于体积、简洁,本质上是 16-17 世纪幻觉传统的外来产物”:学者伊拉利亚-斯加博扎(Ilaria Sgarbozza)在大量的展览目录中这样总结这幅浮雕深厚的希腊风格的基础。这是我们在现代艺术中看到的最接近希腊艺术的作品。

托瓦尔森在楣板上插入的各种乡村体裁的叙事题外话(牧羊人、渔夫),是对接下来以丹麦人的雕像为主角的部分的最好介绍。从展厅的后部开始,《牧羊少年》反映了阿卡迪亚主题,它的命运令人难以置信(受其启发而创作的慵懒作品证明了这一点,并在许多方面预示着浪漫主义的活力):该作品于 20 世纪 20 年代中期完成,标志着托瓦尔森雕塑风格的转变,从神话人物的英雄主义转向了这一田园题材的情感,其突出之处在于姿势的自发性、唤起沉思的构造(也许,正如阿卡迪亚文学的主题一样,是由于一种多情的骚动)以及不同寻常的自然主义。格兰德索认为,《帕斯托雷洛》代表了 “罗马古典主义对欧洲浪漫主义的最初贡献”。

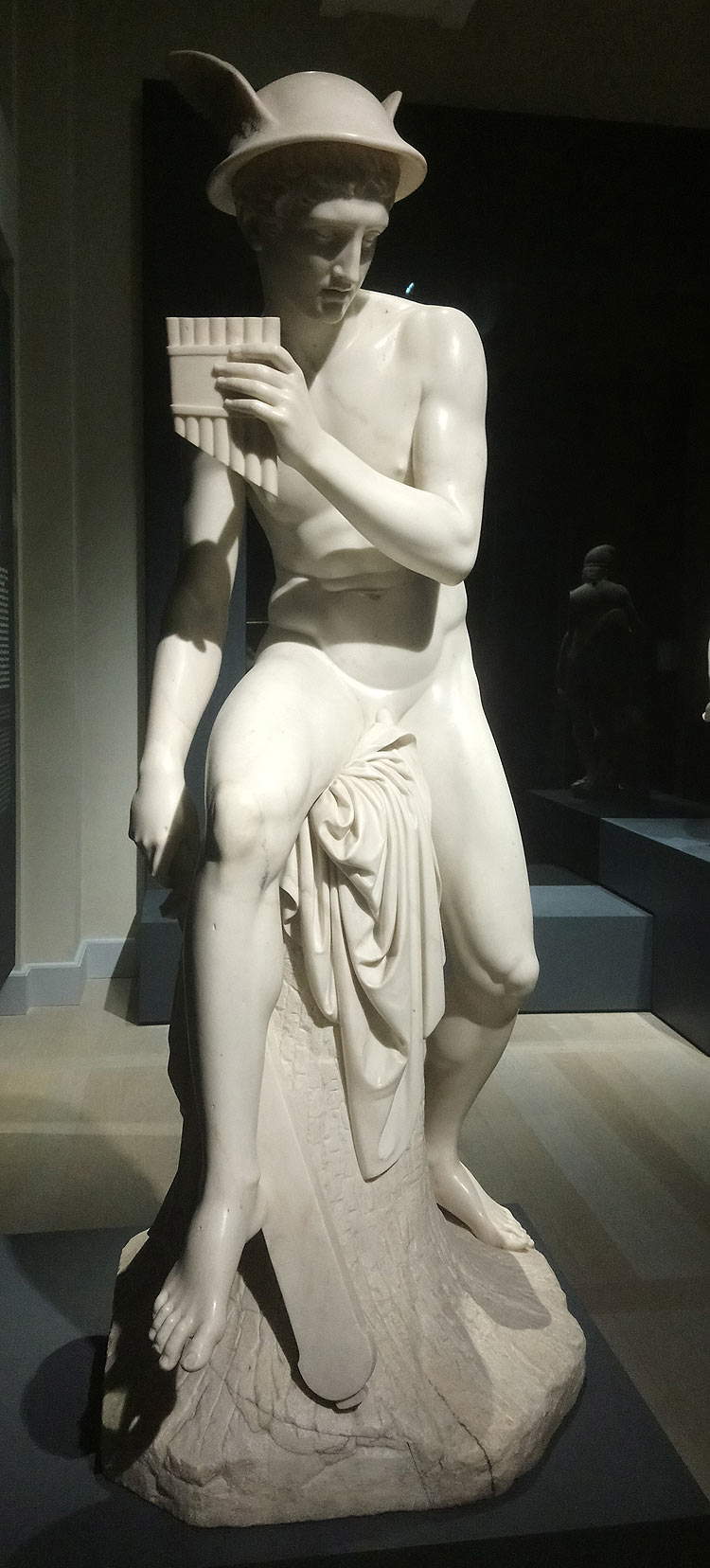

我们继续往后看,这部分比其他任何部分都更能唤起托瓦尔森在其整个职业生涯中试图塑造的 “奥林匹斯山”,以尝试一种不同于卡诺瓦强加的美的模式。为了尊重时间顺序,展览中第一件为托瓦尔森的万神殿提供实质内容的作品是取自 1804 年模型的《甘尼米德》:当时 34 岁的雕塑家委托这位在卡诺瓦作品中缺席的众神之杯手传达他对温克尔曼经典的追随。他的作品《甘尼米德》展现给观者的是青春期的优雅、尚未完全成形的身体、放松的姿势、天真的态度,美是与神灵建立联系的一种手段,在这里,神话人物的目光集中在杯子上,象征着与神灵的联系。这幅《甘尼米德》是从哥本哈根索尔瓦尔森博物馆借来的,与另一幅从冬宫借来的《甘尼米德》和卡米洛-帕切蒂(Camillo Pacetti,1758 年出生于罗马,1826 年出生于米兰)的雕塑作品一起展出,帕切蒂是最早发现索尔瓦尔森雕塑新颖性的人之一。奥林匹斯山的其他居民还有即将杀死阿尔戈斯的墨丘利,这是前文中提到的牧羊少年的变体(奥维德在《变形记》中也讲述了众神的使者为了骗过百眼巨人,假装成牧羊人给他讲故事,用笛声哄他入睡,但随后却对他大发雷霆)、还有《甘尼米德与朱庇特之鹰》(Ganymede with Jupiter’s eagle),这是艺术家最幸运的发明之一(画家路易吉-巴索莱蒂(Luigi Basoletti)在写给作品所有者保罗-托西奥伯爵(Count Paolo Tosio)的信中将其描述为 “现代雕塑的瑰宝”),其灵感来自古代占卜术,甘尼米德弯腰给朱庇特一杯酒,朱庇特则化身为鹰来到他身边,然后将他掳走并带往天堂。

|

| 安东尼奥-卡诺瓦,教皇庇护七世(约 1804-1805 年;大理石,71 x 60 x 31 厘米;凡尔赛,凡尔赛和特里亚侬宫国家博物馆,编号 MV617)

|

|

| Bertel Thorvaldsens,《克莱门斯-冯-梅特涅》(1819 年;大理石,61 x 30 x 25.6 厘米;哥本哈根,Thorvaldsens 博物馆,藏品编号 A234)

|

|

| Bertel Thorvaldsen,Wilhelmine Benigna Biron,萨根公爵夫人(1818 年;大理石,58 x 28 x 24 厘米;罗马,拿破仑博物馆,藏品编号 MN54)

|

|

| Bertel Thorvaldsen,《亚历山大大帝在巴比伦的胜利》(1822 年,根据 1812 年模型缩小;石膏,系列总尺寸 55 x 1326 厘米;帕维亚,Musei Civici,Gipsoteca)

|

|

| Bertel Thorvaldsen,《亚历山大大帝在巴比伦的胜利》(1822 年,根据 1812 年模型缩小;石膏,系列总尺寸 55 x 1326 厘米;帕维亚,Musei Civici,Gipsoteca)

|

|

| Bertel Thorvaldsen,《亚历山大大帝在巴比伦的胜利》(1822 年,根据 1812 年模型缩小;石膏,系列总尺寸 55 x 1326 厘米;帕维亚,Musei Civici,Gipsoteca)

|

|

| Bertel Thorvaldsen,《牧羊少年》(1823-1826 年,根据 1817 年的模型制作;大理石,149 x 103 x 58 厘米;曼彻斯特艺术馆,1937-672 年的作品)

|

|

| Bertel Thorvaldsen,Ganymede(约 1822-1826 年,根据 1804 年的模型制作;大理石,137 x 46.4 x 48.5 厘米;哥本哈根,Thorvaldsens 博物馆,展品编号 A854)

|

|

| Bertel Thorvaldsen,《带着木星之鹰的甘尼米德》(1814-1815 年;大理石,44 x 55 厘米;布雷西亚,Pinacoteca Tosio Martinengo,藏品编号 19)

|

|

| Bertel Thorvaldsen,即将杀死阿尔戈斯的墨丘利(1821-1824 年,根据 1818 年的模型制作;大理石,175 x 67 x 83 厘米;克热佐维采波托基收藏,存放于克拉科夫,Muzeum Narodowe w Krakowie)

|

优雅与美丽

回到肖像画大厅,我们来到隔壁的房间,这里的爱情是卡诺瓦和托瓦尔森最喜爱的主题。阿波罗为自己加冕》是从洛杉矶盖蒂美术馆借来的,是年仅 24 岁的卡诺瓦的首批作品之一,也是他在罗马创作的第一件作品,它融合了古代和现代的双重灵感,灵感来自乌菲齐美术馆的阿波罗(它追溯了阿波罗的姿势),以及蒙斯在阿尔巴尼红衣主教别墅的帕纳索斯中心描绘的阿波罗。费尔诺从未对这位威尼斯雕塑家深表同情(远非如此),虽然他认为阿波罗为自己加冕是一件薄弱的作品,但他肯定了这位雕塑家的功绩,因为他在这座雕像中放弃了自然的道路,而选择了思想的道路:这一理念在 1797 年的《阿波罗神像》中得到了进一步完善,卡诺瓦本人也认为这尊阿波罗神像优于当时其他所有的丘比特神像和阿波罗神像,并在索尔瓦尔森的《爱的胜利》中大放异彩,这尊阿波罗神像与卡诺瓦的阿波罗神像一样,单手持弓,但与后者不同的是,阿波罗神像张开翅膀,看着自己的箭,象征着爱战胜一切。即使在女性之美的主题上,两位对手也表现出截然相反的观点,而这两幅维纳斯的对比则是米兰展览中最重要的段落之一:卡诺瓦的维纳斯明显更像一位女性,当她从水中浮现时,她端庄地遮住自己,可从多个角度进行解读;而托瓦尔森的维纳斯则是一位遥远而不可接近的女神,她为自己无与伦比的美貌而骄傲,她观察并欣赏着苹果,苹果宣称她是最美的女神,她的永恒从正面视角开始。

展览的压轴主题是 “优雅”,它首先贯穿于丘比特与赛琪的寓言故事中,而这正是众多新古典主义艺术家的首选主题,众所周知,人们的集体想象力会立即将其与卡诺瓦的名字联系在一起:在意大利画廊,我们会在他的《丘比特与赛琪静立图》前驻足,这幅画来自冬宫,是为英国上校约翰-坎贝尔(John Campbell)绘制的,后来被约瑟芬-德-博阿尔奈(Joséphine de Beauharnais)买下。阿普列乌斯寓言中的两位主人公是一对有意识的恋人(注意拥抱的细腻感性,丘比特慵懒地将头靠在爱人的肩上),他们的注意力被蝴蝶吸引住了(在希腊语中象征灵魂,psyché,让人升华到爱的感觉):在 Thorvaldsen 看来,丘比特和 Psyche 是两个少年,他们在凝视神话中心的花瓶时天真地拥抱在一起(这会导致 Psyche 昏厥并沉睡不醒:丘比特会用一个吻唤醒她,卡诺瓦在他的杰作中捕捉到了这对恋人躺着的瞬间)。这一主题在绘画中的变化(吉亚尼、杰拉德和科梅里奥的画作交替出现在墙上)生动地见证了这一主题的幸运,而约翰-托比亚斯-塞尔格尔(Johan Tobias Sergel)和乔瓦尼-玛丽亚-本佐尼(Giovanni Maria Benzoni)就同一主题创作的更为大胆的雕塑群像(后者笔下的丘比特几乎在空中盘旋)则引入了进一步的比较,这在众神的侍女希比(Hebe)身上得到了体现。

神圣的少女是卡诺瓦最快乐的创作主题之一:她可能是威尼斯雕塑家作品中最具活力的人物,她在云端翱翔(尽管没有翅膀),左腿向前迈进,长袍高至胸前,被风吹得微微摆动,用指尖握住水壶和杯子,微妙地抬起右臂,以一定角度倾倒花蜜,姿态不自然,但充满了优雅的模糊感。尽管卡诺瓦对动作的坚持违背了新古典主义纯粹性最坚定的拥护者的意愿(尤其是费尔诺,他认为卡诺瓦的动感是巴洛克的遗产),并招致了严厉的批评(批评还集中在材料的异质性上:他不喜欢用青铜制作杯和壶),但他的 "希伯来人"也受到了热烈的评价:Isabella Teotochi Albrizzi 撰写了一本关于安东尼奥-卡诺瓦的雕塑和雕塑作品的描述集,她甚至断言:“卡诺瓦在我看来最快乐的事情莫过于在这里展现出他那令人惊叹的技艺,他知道如何让他的作品变得柔软、有弹性、颜色真实,并且与肉体近乎鲜活的运动非常相似”。托瓦尔森在附近创作的《希伯来人》则是另一种风格,他几乎是用大理石来表达对卡诺瓦的蔑视:她的侍女几乎就像希腊的珂勒,古典的正面姿态十分严肃,傲慢的眼神一成不变。

中央大厅的最后一场对峙以 “温柔 ”为主题,在这里,卡诺瓦和索尔瓦尔森备受赞誉的《圣母玛利亚》首次并排展出,而在此之前,这两幅作品曾在文学作品中被热情描绘。卡诺瓦的《舞者》、托瓦尔森的《舞者》、加埃塔诺-马蒂奥-蒙蒂的《特尔西科雷》、皮埃特罗-特纳拉尼的《芙罗拉》,在这里,它们由一些绝妙的人物形象(卡诺瓦的《舞者》、托瓦尔森的《舞者》、加埃塔诺-马蒂奥-蒙蒂的《特尔西科雷》、皮埃特罗-特纳拉尼的《芙罗拉》)引入,创造出一种和谐优美的舞蹈,将观众引向展厅的中心,在那里,也许是两位对立的雕塑家对美的理想最清晰的呈现。卡诺瓦的 “圣母 ”是三位性感的女性,她们紧紧拥抱在一起,近乎淫荡,相互爱抚,轻拂脸颊,并没有像传统的肖像画那样背对着主题,而是让柔和的性感在她们的动作中熠熠生辉。托瓦尔森的《圣母》所表现的是一种贞洁的裸体:卡诺瓦的情色在这里被淡化为一种纯美,这种纯美激发了爱情、亲情,没有激情扰乱灵魂。托瓦尔森的情感通过丘比特的形象更加清晰地表现出来,丘比特坐在圣母玛利亚的脚下,从他笔下的女神们的姿态中可以清晰地看出,她们聚集在一起,形成一个几乎对称的图案,以一种装束得体、清醒、近乎懊恼的方式舔舐着自己的肉体。这是对美的两种截然相反的理解方式:卡诺瓦的美是鲜活的、人性的、颤抖的、婉转的和有说服力的;托瓦尔森的美则是神圣的、纯洁的、遥不可及的、抽象的和不畏艰险的。

|

| 安东尼奥-卡诺瓦,《阿波罗为自己加冕》(1781-1782 年;大理石,84.7 x 51.9 x 26.4 厘米;洛杉矶,保罗-盖蒂博物馆,藏品编号 95.SA.71)

|

|

| Bertel Thorvaldsen,《胜利之爱》(1814-1822;大理石,高 137 厘米;维也纳,维也纳博物馆,inv.250056,现存于维也纳市政厅)

|

|

| 安东尼奥-卡诺瓦,维纳斯(1817-1820 年;大理石,117 x 52 x 70 厘米;利兹,利兹美术馆,藏品编号 LEEAG.sc.1959.0021.003)

|

|

| Bertel Thorvaldsen,《胜利女神维纳斯》(1805-1809 年;大理石,130 x 50 x 47 厘米;考纳斯,Nacionalinis Mikalojus Konstantinas Čiurlionio dailes muziejus,inv.)

|

|

| 安东尼奥-卡诺瓦,《丘比特与赛琪》(1800-1803 年;大理石,150 x 49.5 x 60 厘米;圣彼得堡,国家冬宫博物馆,inv.17)

|

|

| Bertel Thorvaldsen,《丘比特与赛琪》(1861 年由 Georg Christian Freund 在 Herman Wilhelm Bissen 监督下根据 1807 年的原始模型制作;大理石,135 x 66.6 x 42.7 厘米;哥本哈根,Thorvaldsens 博物馆,inv.A27)

|

|

| 乔瓦尼-玛丽亚-本佐尼,《丘比特与赛琪》(1845 年;大理石,163 x 102 x 50 厘米;米兰,现代艺术馆,藏品编号 GAM 1644)

|

|

| 安东尼奥-卡诺瓦,《Hebe》(1800-1805 年;大理石,161 x 49 x 53.5 厘米;圣彼得堡,国家冬宫博物馆,藏品编号 16)

|

|

| Bertel Thorvaldsen,Hebe(约 1815 年;取自 1806-1807 年的石膏模型;大理石,156.5 x 51.2 x 59.5 厘米;哥本哈根,Thorvaldsens 博物馆,藏品编号 A875)

|

|

| 安东尼奥-卡诺瓦,《三女神》(1812-1817 年;大理石,182 x 103 x 46 厘米;圣彼得堡,国家冬宫博物馆,藏品编号 506)

|

|

| Bertel Thorvaldsen,《与丘比特在一起的众女神》(1820-1823 年,根据 1817-1819 年的模型制作;大理石,172.7 x 119.5 x 65.3 厘米;哥本哈根,Thorvaldsens 博物馆,藏品编号 A894)

|

现代雕塑的诞生

可以毫不客气地说,由卡诺瓦描绘、紧随其后的托瓦尔森(他是第一个与卡诺瓦共同描绘这一线条的人)所描绘的线条是艺术史上最伟大的分水岭之一。马佐卡回忆说,西科涅拉认定卡诺瓦是 “艺术中的快乐革命 ”的发起者:因此,在卡诺瓦和托瓦尔森之前有雕塑,在他们之后有雕塑。艺术家工作室的现代组织形式植根于他们的实践:大师在纸上描绘构思,石匠凿出石块并将作品进行到最后阶段,再由大师对雕塑进行 “最后的加工”。这种做法使他们的作品能够被多次复制,因此他们的名字也随着雕塑作品而流传到世界各地。在卡诺瓦和托瓦尔森的有生之年,没有其他艺术家能获得如此殊荣。在他们之前,没有人达到过类似的独立水平,这使他们可以与今天的艺术家相媲美。两人都意识到,梦寐以求的古老时代将一去不复返,因此,在他们的艺术中,古老的东西既带有怀旧的色彩,同时又因两人对当代性的完美契合而衰落:人们会想到卡诺瓦想通过把他的主题人物塑造成神话人物来彰显赞助人的美德,人们会想到一个人和另一个人的纪念碑是如何成为古典主义和浪漫主义之间争论的一部分的,他们从对立的角度理解公共雕像的作用(对古典主义来说,个人美德的高尚才是最重要的,要以寓言的形式来颂扬、相反,浪漫主义者则强调必须注重可识别的姿态、壮举和可供模仿的具体范例),考虑一下他们都是如何诠释雕塑的公民角色的,而这正是当时的知识分子所坚持的。

最重要的是,这次展览水平极高,展品严谨,借展效果极佳,通过持续不断、引人入胜的对抗唤起人们对这些元素的关注,将二元论的破坏力推向高潮、这激起了站在卡诺瓦或索尔瓦尔森一边的评论家们的热情,形成了两个对立的派别,为随后的竞争和争论火上浇油,两个世纪后的今天,观察者仍会惊讶地欣赏这两位伟大艺术家的作品。卡诺瓦和托瓦尔森的对立被当时的评论家们渲染得淋漓尽致,但即使是今天的观察者也无法摆脱这种对立:将卡诺瓦和托瓦尔森的个性进行比较是难以避免的诱惑。尽管在官方层面上,两人的关系是友好而轻松的,但两人可能都从这种竞争氛围中获益匪浅。当然,我们没有必要将两位艺术家的职业生涯视为始终平行并相互呼应的:意大利美术馆的展览清楚地表明了他们各自的道路。只不过,人们更愿意认为,比赛可能是一种鞭策,激励两位艺术家不断进步。也许正是这种或多或少的类似意识,造就了艺术史上一些最伟大的杰作。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。

我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。

您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。