在艺术领域,“抽象主义 ”这个词有可能成为一个毫无意义的词。这并不是因为,反过来说,“具象 ”才有意义。恰恰相反。这是先锋派强加给我们的一种混淆,他们对新事物充满信心,认为直到 19 世纪末传统才传承给我们的艺术形式是一种负担,必须予以清除,以获得完全的自由。破坏是对神话原则的一种否定:神话的作用是再现我们历史意识中缺失的东西,它们治愈了关于故事起源的失忆症(in illo tempore)。如果说整个 20 世纪的抽象化也是一种高压氧时刻,是对过去糟粕的净化,那么另一方面,“白板”( tabula rasa)则从窗户中引入了被置于门外的东西。从文化历史的层面来看,灾难理论无非就是:为了继续而毁灭,Aufhebung,我们在概念上继承了黑格尔的这种情况,他定义了辩证法的本质,即对立意义的结合,同时也继承了尼采的这种情况,他在《查拉图斯特拉》中将其视为必要的步骤:即首先毁灭,然后重建。归根结底,这是十九世纪和二十世纪现代性的基本原则之一。抽象主义代表着新的开端(事实上是艺术传统的灾难)。这种起源不是由历史传给我们的,而是由一种奠基行为,事实上是一种新的行为,其规则就像前卫艺术一样,是由主体制定的,主体将这种新的开端作为一种超越以往任何遗产的姿态来庆祝。抽象主义在艺术中成为其意识形态,反映在概念性上,通过诉诸科学、数学和抒情的自主性,摆脱任何意义的表述,使人类的想象力在一个纯粹的内在领域得到充分表达,不再在可见之外的空间、在超越中寻求合理性。艺术中的精神就是在时间中,即在现实生活中寻找超越的可能性。

现实主义者和抽象主义者之间的争论在法西斯时期就已出现,但在相对较短的十年左右的时间内就得到了解决,但并没有达到战后的冲突程度。为两个派别和各个小团体提供身份认同的所有前提都是站不住脚的,因为不言而喻的事实是,无形这一存在主义所珍视的 “非存在 ”范畴本身并不倾向于非形式,而是正如维托里尼(Vittorini)对托利亚蒂(Togliatti)所说的那样,艺术的政治化注定了革命的烟斗(本雅明(Benjamin)在其《艺术的技术再现性》一文中也提到了这一主题,他在文中强调了艺术的技术再现性。本雅明在《艺术的技术可复制性》一文中也提到了这一主题,他在文中强调了艺术的技术可复制性,强调了艺术作品从宗教价值到政治价值的转变,并指出了艺术与极权主义之间的镜像关系)。艺术家们很快意识到,他们并不想成为政治思想的表达者,因为他们唯一的目标就是艺术及其自由表达。没有人会认为抒情抽象、沃尔斯的无形式中没有形式;相反,它表现了英雄式的向非存在的沉沦,几乎是一种descensus ad inferos或catabasis in limbo,在那里,艺术失去了产生某种东西的特权,这种东西与所有人都屈服于毁灭的死亡抗争。同样,我们也不能否认那些古老的、原型的价值,这些价值使福特里尔的椭圆形作品成为一个深刻结构的范例,从有机物的矿物化中产生了 "人类的东西"。在沃尔斯的作品中,清晰的(存在主义的)毁灭绝望摧毁了艺术中任何拟人化的伪装(他为萨特的多部作品绘制插图绝非偶然);而在富特里耶的作品中,绝望变成了建立在考古学基础上的希望。最后举个例子,波洛克的绘画也不否认形式,事实上,滴水本身就是格式塔转化为绘画姿态的原理。我还可以继续举 20 世纪另一位绝对艺术家罗斯科的例子,他的色彩在空间和建筑上的叠加,提供了最纯粹、同时也是最真实的抽象形式的提炼,通过神秘的直觉变得可以居住。事实上,罗斯科是一位坚决而神奇地拒绝本雅明所预言的灵气丧失的画家:事实上,他的绘画比其他任何画家都更远离技术上的可复制性。他的绘画比其他任何人都更加远离技术上的可复制性,并重申了艺术的独特性。

威尼斯古根海姆收藏馆将在 3 月 3 日之前举办一场重要的玛丽娜-阿波罗尼奥作品选集展。玛丽娜是战后重要评论家、威尼斯双年展历史档案馆馆长 Umbro Apollonio 的女儿,她的作品实际上属于 20 世纪 50 年代中期美学反思之后的时代--这也标志着 1954 年罗塞里尼宣布的新现实主义的终结--在这一时期,玛丽娜克服了(更多是出于精神上的疲劳,而不是明显的胜利)抽象主义的思想。在这一时期,人们克服了写实主义和抽象主义之间无用的争论(更多的是出于精神疲劳,而非公开的胜利),在 20 世纪 60 年代至 70 年代期间,人们肯定了对艺术的 “科学 ”基础的探索,即在光学和知觉层面上,向没有代表意义的永恒形式敞开心扉。自相矛盾的是,这是一种内在的形而上学,它依赖于格式塔研究的深层结构,依赖于原型,沃伯格曾说过,原型是人类进化过程中沉淀下来的记忆和痕迹,依赖于它们的分层,当通过光线和色彩对形式和相互作用的研究成为一种深层共识时,这些分层就会变得更加复杂。

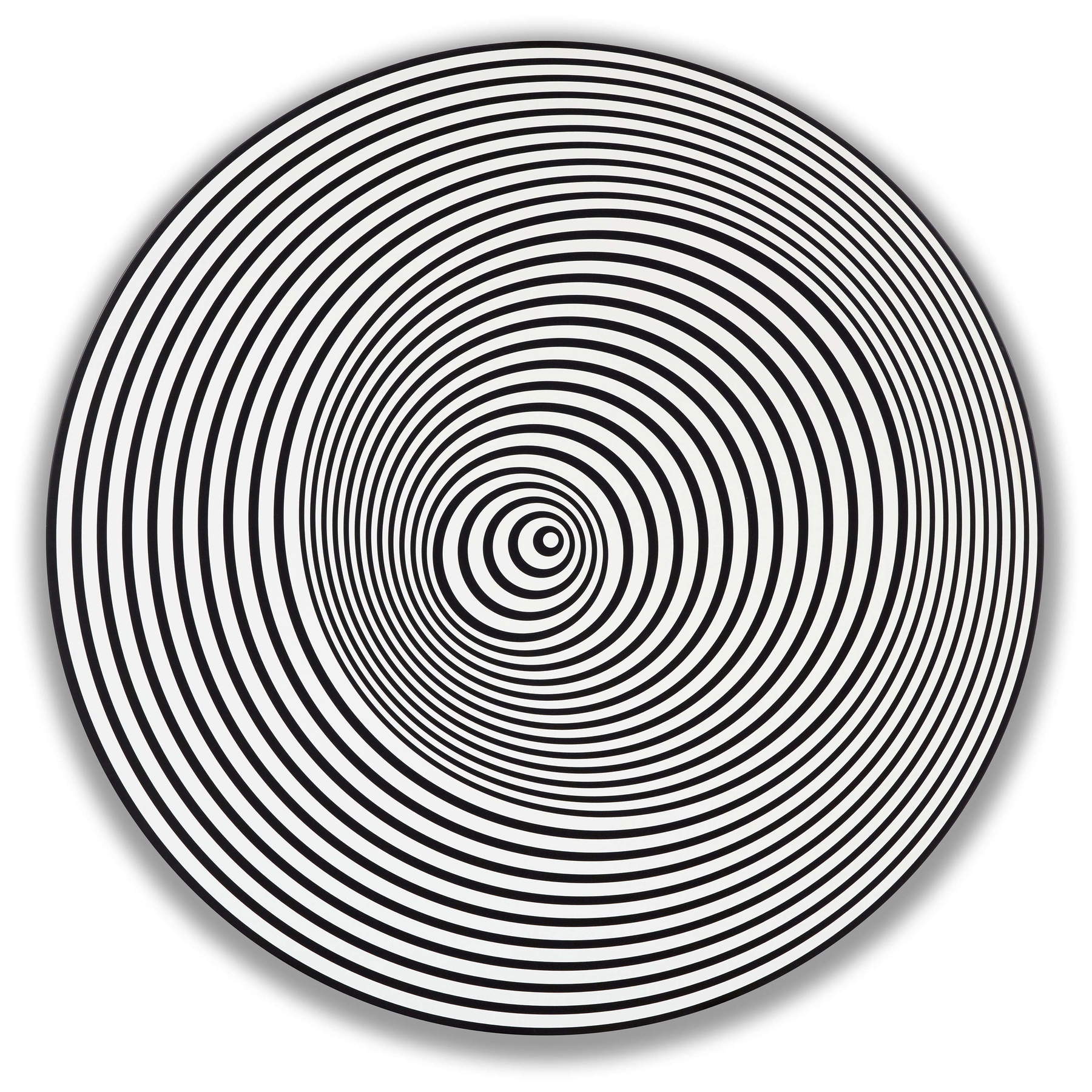

在介绍阿波罗尼奥作品的具体内容之前,应该指出的是,她的抽象主义与卡洛-贝利(Carlo Belli)提出的抒情抽象主义理论并无直接联系,后者的 “宣言 ”Kn推动了索尔达蒂(Soldati)、维罗内西(Veronesi)、雷吉亚尼(Reggiani)、拉迪斯(Radice)、罗(Rho)等艺术家的研究。与这种抒情抽象主义相比,玛丽娜-阿波罗尼奥将目光投向了别处,例如 1926 年短片《Anémic cinéma》中的马塞尔-杜尚,或 1935 年的旋转浮雕(Rotoreliefs ),旋转浮雕 创造出催眠空间,杜尚将这些作品称为 “视觉娱乐”(divertissements visuels)。正如展览策展人玛丽安娜-格鲁西(Marianna Gelussi)也指出的那样,玛丽娜-阿波罗尼奥 84 岁高龄时的态度仍然是欢快而俏皮的,她那讽刺而温柔的目光代表了她自己。她的作品由思想、想象力和数字组成,是一种属于精神的存在方式,它使我们能够拥有一个不受时间摩擦的空间,时间就像一种悲剧性的磨损。

圣奥古斯丁已经解释过,时间是一种难以捉摸的魅影。有趣的是,在《忏悔录》中,他在开始谈论时间时首先提出了一个问题:上帝在致力于创造之前做了些什么?上帝难道不是超越了一切尺度,因而也超越了时间吗?奥古斯丁知道,时间有三张面孔:不复存在的过去、尚未到来的未来和流向过去的现在。然而,如果我们谈论它,就意味着这些时间间隔在某种程度上是存在的:“我们感知时间间隔,我们将它们相互比较,我们将这些时间间隔定义为较长的,将那些时间间隔定义为较短的”,对时间的测量使其成为 “我们的感知”。因此,现在、过去和未来存在于我们的心理之中,但它们本身并不存在。奥古斯丁比法国伟大的意识哲学家亨利-柏格森(Henri Bergson)早了 15 个世纪,柏格森试图通过与事物常年流动的不连续性来定义存在的时间。生命力 证明了历史发展的非线性和非渐进性,作为在自由中表现出来的生命冲动,生命力 改变了时间的连续性,就像一个存在的 conatus,打断了形式的流逝。

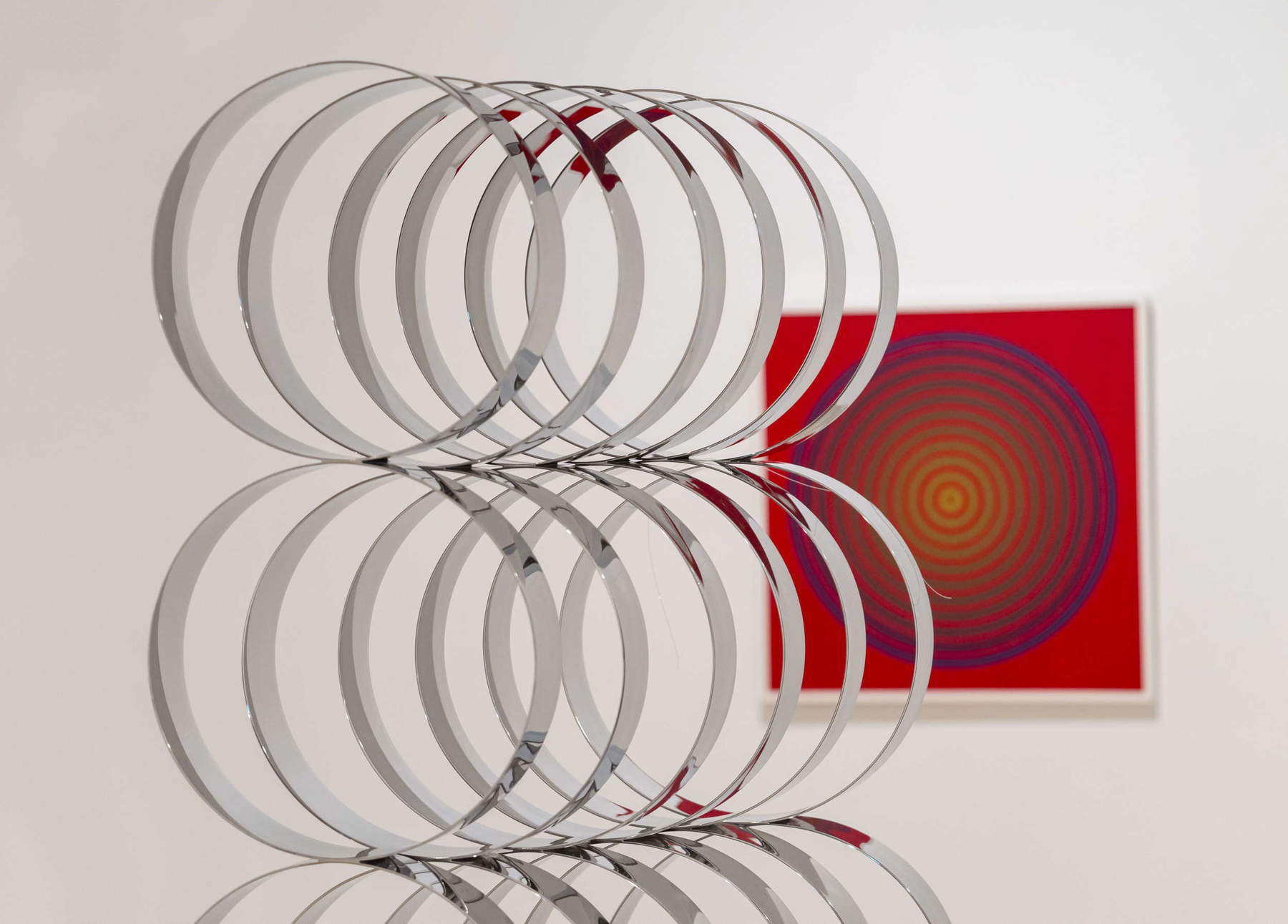

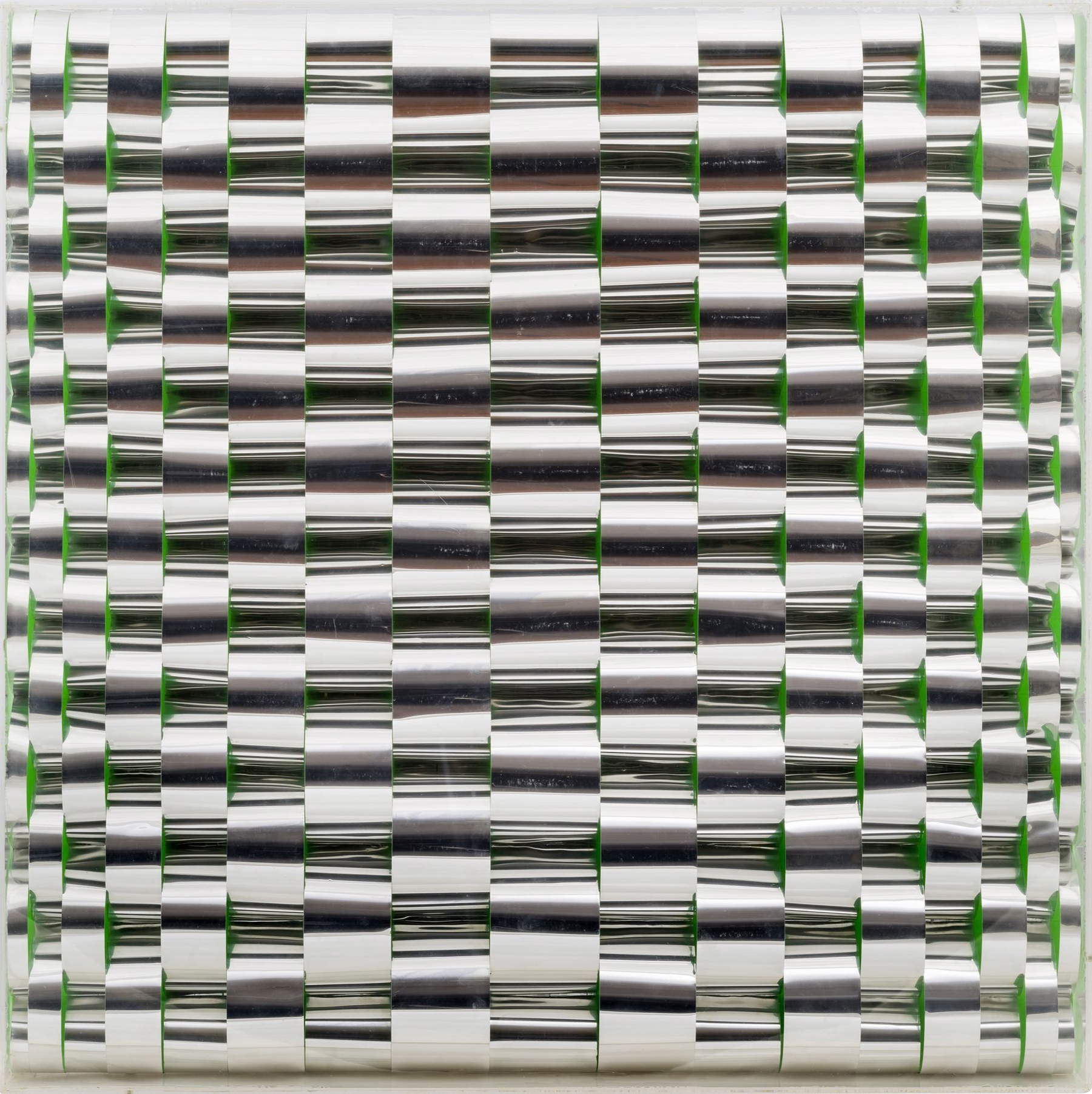

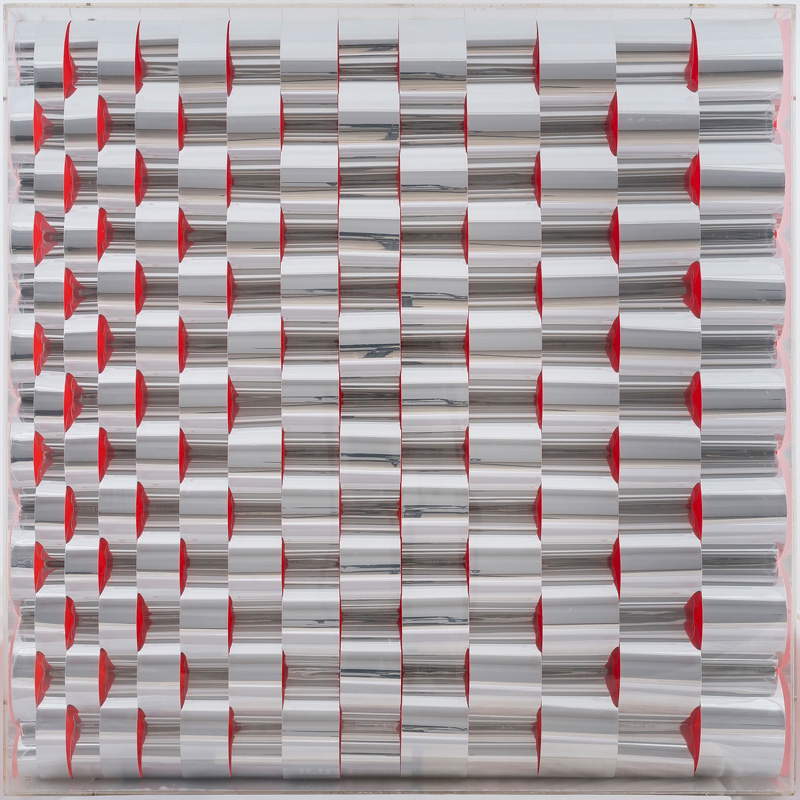

古根海姆收藏馆的展览在标题 "圆圈之外"(Beyond the Circle)中就已经告诉我们,我们不是在一个封闭的形式中。对阿波罗尼奥来说,圆是作品的浓缩,它向观者敞开,就像法国思想家哲学中的Méthode一样。阿波罗尼奥是古根海姆收藏中少数几位仍在世的艺术家之一,她继续在帕多瓦创作作品。她与佩吉-古根海姆的会面发生在 1968 年,这位美国收藏家委托她制作作品Rilievo n. 505,该作品由交织的铝条组成,在捕捉光线的彩绘背景上形成了一个动态起伏的表面。

尽管这位艺术家至今仍在不断尝试(一些近期作品也在展出之列),但她的作品表现出诗意创新的季节是二十世纪六七十年代;正如塞西莉亚-阿莱马尼在接受阿波罗尼奥采访时指出的那样,那是一个希望成为艺术家的女性遭受男性偏见的时代。因此,此次展览为 20 世纪下半叶的意大利和国际艺术史增添了迄今为止鲜有研究的作品,从而还清了一笔债务。

程序化艺术是光学层面上的直觉和数学系统基础上的验证。这是在格式塔之前的说法。这是一个重新设定 “图像与存在之间的差距 ”的问题,克服了非正式所代表的东西,使现实的不断变化变得可见。这是否是一种反对当下的痛苦方式;是生活中随时可能结束的悲剧时刻,是对主宰自然的周期性盲目动荡的有意识反应?简而言之,这是对尼采式的永恒回归的逃避,也就是歌德在《浮士德》长廊结尾处所描绘的母亲境界的衰落。

阿波罗尼奥的艺术故事始于 1964 年,当时他凭借现已失传的《Rilievo sbarra 04》赢得了巴勒莫 Chiodo d’oro 奖。从前一年开始,圆圈已经成为他最喜欢的形式。然而,我不认为蒙德里安的直线和阿波罗尼奥的弧线之间可以进行比较,就像画册上说的那样。总之,蒙德里安的彩色网格总是在抽象的外表下隐藏着“自然 ”的现实,这种现实在其结构中发生了变化,从而在纯粹的线条和基本色彩的作用下,在超越一切内在性的形式美中得到了再创造,或者,如果你愿意的话,得到了救赎。

至于阿波罗尼奥作品中的色彩,我们请来了抽象主义大师约瑟夫-阿尔伯斯(Josef Albers)和维克多-瓦萨雷利(Victor Vasarely),以及造型雕塑领域的瑙姆-加博(Naum Gabo)和安东-佩夫斯纳(Anton Pevsner)。在动态和黑白形式方面,除了杜尚之外,莫霍利-纳吉(和他的妻子露西娅,布拉格人,她的摄影作品对包豪斯经验产生了影响,尽管在历史书中很少受到重视)似乎是另一个重要人物。

康定斯基认为,圆是最卑微但最有决定性的形式。玛丽娜-阿波罗尼奥总是带着指南针四处走动。罗盘成为了她的思维方式,就像笛卡尔思考时的方法论一样。圆圈,永恒的回归,但总是不同的,在目录中脱颖而出。它是结构形式与诗意维度之间的一种间隔,色彩丰富了想象力,而旋转则产生了幻觉,将观众带入空间的催眠之中。

最先感受到 “Arte Programata ”危机的是日耳曼诺-塞兰特(Germano Celant),他很早就认识了阿波罗尼奥和那个艺术世界,并在 1968 年提出了 "Arte Povera"(贫困艺术)这一奇妙的新理念,从而与之决裂。这位年轻的评论家认为,这一理念是与 “抽象微观世界(op)”、波普和极简等 “复杂 ”艺术相对立的,后者以一种 “丰富的态度 ”在 “体系 ”内运作,“将自身与历史,或者说与计划结合在一起,并退出现在”。(塞兰特或许想以这种方式回应阿甘的《现代艺术的拯救与堕落》(Salvation and Fall of Modern Art),该书于 1964 年发表,作为对新兴消费社会的批判,谴责当代艺术无法产生真正的变革。工业社会中文化与生产力量之间的乌托邦联盟(设计危机)消失了。阿甘认为,“艺术之死 ”是一种新的体系结构的发展,是资本主义思想顽固不化的结果。这就是为什么从 20 世纪 80 年代至今,左翼一直是一股 “保守 ”的力量,而不是变革的创造者?).

程式化艺术并没有给人一种服务于市场的促进消费的印象。在某种程度上,它是一个矛盾体:既好玩又困难,既催眠又科学。这是一种对绝对的渴望的内在形式。阿波罗尼奥确认说:“程序化艺术......不仅仅是几何图形和执行良好的物体。直觉是自由的,完全自由的,而程式化则是根据经济和功能性原则进行操作的结果。如果是程序化的,非几何的和荒诞的都是有效的”。也就是说,为了完美而完美,灌输了艺术(就像艺术之于艺术一样,它使艺术变得庸俗和空洞)。

本文作者 : Maurizio Cecchetti

Maurizio Cecchetti è nato a Cesena il 13 ottobre 1960. Critico d'arte, scrittore ed editore. Per molti anni è stato critico d'arte del quotidiano "Avvenire". Ora collabora con "Tuttolibri" della "Stampa". Tra i suoi libri si ricordano: Edgar Degas. La vita e l'opera (1998), Le valigie di Ingres (2003), I cerchi delle betulle (2007). Tra i suoi libri recenti: Pedinamenti. Esercizi di critica d'arte (2018), Fuori servizio. Note per la manutenzione di Marcel Duchamp (2019) e Gli anni di Fancello. Una meteora nell'arte italiana tra le due guerre (2023).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。