by Federico Giannini (Instagram: @federicogiannini1), 发布于 01/06/2018

分类:

展览回顾

/ 免责声明

回顾 "De Prospectiva Pingendi.意大利绘画的新场景",托迪,维尼奥拉宫和人民宫,2018年4月22日至7月1日

明年是《Autoritratto》问世 50 周年,卡拉-隆齐(Carla Lonzi)通过这篇开创性的文章重新定义了艺术评论家的职业界限,而她本人也在该作品出版后决定放弃这一职业。卡拉-隆齐在她的书中收集的与艺术家(卢西奥-丰塔纳、恩里克-卡斯特拉尼、皮诺-帕斯卡利、卡拉-阿卡迪等)的对话的意义在于,必须使艺术作品被视为 “一种相遇的可能性,一种艺术家向我们每个人发出的参与邀请:这种可能性使艺术家 ”被召唤进入与社会的另一种关系,否定批评家的作用,并因此否定批评家作为对艺术和艺术家的压制性控制的权力,尤其是作为我们社会中艺术和艺术家进步的意识形态的权力"。从 Carla Lonzi 开始,我们就可以对展览De Prospectiva Pingendi 进行解读。DeProspectiva Pingendi. Nuovi scenari della pittura italiana"展览目前正在托迪(Todi)的维诺拉宫(Palazzo del Vignola)和人民宫(Palazzo del Popolo)双展馆举行,将持续到 7 月 1 日。就连这次翁布里亚展览的策展人马西莫-马蒂奥利(Massimo Mattioli)也宁愿退居幕后,让艺术家(或者说:艺术作品)自己来说话。"马西莫-马蒂奥利(Massimo Mattioli)在画册中以短篇小说的形式撰写了一篇非常令人愉快的文章,他认为:"最好的策展人是最能置身事外,让艺术呈现自己的人。

让艺术呈现自己:但艺术,尤其是 2000 年代的意大利绘画有什么可说的呢?有必要从一个前提出发:如果说艺术是一种情感的体现,是一种随之而来的行动,而这种情感和行动与艺术产生的历史、社会和文化背景有着近乎共生的联系(弗朗科-费拉罗蒂写道:“在艺术和社会之间”,“存在着一种真实的、辩证的、活生生的关系”,这种关系 “无法用审美化的形式主义和天真的社会主义来表达,更不用说禁锢了”,其结果是艺术参与了 "具体的人类经验、法比奥-德-基里科在画册中指出,在一个流动的社会中,艺术之旅的每一个中心点和每一个系统化的愿景都会被我们的社会所经历的突如其来和持续不断的变化所侵蚀,其结果是艺术的时事性被 “传播、流派和语言的爆炸性繁殖、技术实验的不断流动 ”所标记。支离破碎是我们这个时代艺术最明显和一贯的特征,尤其是在意大利,自 20 世纪 90 年代初以来,一直没有能够集中趋势、模式和思想的团体(至少根据马蒂奥利的观点,他认为跨文艺复兴时期(Transavantgarde)、不合时宜主义(Anachronism)和圣洛伦索画派(School of San Lorenzo)是意大利绘画最后的合唱经历)。正如达尼埃莱-卡普拉(Daniele Capra)在画册中指出的那样,意大利艺术的零散性阻碍了对其进行可靠而稳定的定性,他与近来许多人的立场一致,即很难甚至不可能确定意大利艺术的创始元素(或身份,有人会这么说)。

展览的标题提到了皮耶罗-德拉-弗朗西斯卡(Piero della Francesca)的著名论著,人们可能会从这一标题中猜测出一个出发点,那就是恢复传统:朱利奥-保利尼(Giulio Paolini)早在不久前就断言,意大利艺术特性的主要特征正是对传统的借鉴。正如法比奥-德-基里科(Fabio De Chirico)再次强调的那样,"今天的绘画似乎是对实验形式的一种报复,而实验形式本身就是目的,而且现在已经被激怒的商品化系统所歇斯底里"。换句话说,我们似乎可以从字里行间读出,提出意大利当代艺术的典范是一项非常艰巨的任务(马蒂奥里在处理这项任务时表现出了特别的勇气,原因有很多:因为意大利的展览舞台上充斥着疲惫而陈旧的群展,因为每一种选择总是意味着被排除在外,而托迪的展览中就有一些非常出色的作品,还因为举办这样的展览等同于采取一种精确而明确的立场)。然而,如果要完成这样的任务,绘画作为我们意大利人非常喜爱的媒介,它在实验性和传统性之间的持续紧张关系,以及它毋庸置疑的商业吸引力,不能不成为我们的首选。

|

| De Prospectiva Pingendi展览大厅。意大利绘画的新局面

|

|

| De Prospectiva Pingendi展览厅。意大利绘画的新局面

|

皮耶罗-德拉-弗朗西斯卡(Piero della Francesca)认为,"绘画包含三个主要部分,分别是绘画构图、构图和色彩“。”disegno “是三部分中的第一部分,”我们指的是事物所包含的轮廓和轮廓线"。因此,在维格诺拉宫(Palazzo del Vignola)行程的一开始,托马斯-布赖达(Thomas Braida,戈里齐亚,1982 年)的大型布面油画《圣乔治和他的同伴的暴行》(Atrocities of Saint George and his Companion)就出现了:他笔下残忍的圣乔治对手无寸铁的小龙怒目而视,仿佛是从莫罗的画作中脱胎换骨,再嫁接到波克林的风景画上,而波克林的风景画又被雷东的氛围所照亮。布拉伊达的圣人与尼古拉-萨莫里(Nicola Samorì,1977 年,福尔利)的《Il digiuno》进行了对话,萨莫里是一位完全巴洛克风格的艺术家,他以暴力的方式进入十七世纪的艺术,从中汲取人物形象(《Il digiuno》让人联想到里贝拉的圣人),将其剥光、揉搓、折磨、焚烧、摧毁:这是当代虚无主义的特殊形式,反映了艺术作品的最终状态,以及我们存在的命运。随后,萨莫里在隔壁房间与尼古拉-维拉托(Nicola Verlato,维罗纳,1965 年)的超现实主义媚俗作品进行了一场(令人心碎的)对峙:同样的形式,同样古老的形式,即棱形祭坛画,为萨莫里饱受折磨的存在主义(地狱中的圣彼得)和维拉托的超现实主义德克萨斯乡巴佬(在油井钻塔前被火焰吞噬的公牛背上激动不已)赋予了实质内容。维尔拉托画作的唯一优点在于,这座钻塔让人想起对面墙上展示的安德烈-基耶西(Andrea Chiesi)的作品(摩德纳,1966 年):《混沌 2》以阴郁疏离的方式再现了艾米利亚地区的后工业景观(有点像 CCCP,基耶西也曾与他合作)。最后是西蒙-贝尔蒂(Simone Berti,1966 年,阿德里亚)创作的(枯燥的)小人偶,他把从建构主义构图中抽离出来的元素粘贴在有成就的佛兰德斯绅士或 18 世纪淑女的头骨上,自娱自乐,令人费解。

我们继续参观风景画厅,这里的绝对主角是色彩,“我们打算用色彩来表现事物,chiari et uscuri secondo che i lumi li devariano”。达尼洛-布切拉(Danilo Buccella,1974 年出生于瑞士利斯特尔)的山水画令人回味无穷,他就像是被困在诺尔德氛围中的 “酸性 ”塞甘蒂尼(Segantini),在他的三联画《牧羊人》、《道士》和《水仙》中,他和塞甘蒂尼一样向往阿尔卑斯山近乎田园牧歌般的宁静(尽管布切拉的艺术作品中充斥着远比公众在托迪欣赏到的作品更加阴郁和躁动的景象)。在观察劳拉-兰布罗尼(Laura Lambroni)(奥尔比亚,1981 年)等人的作品时,我们会发现二十世纪抽象和具象分类的无用性,“尤其是因为画家们将它们理解为可能的表达语法中的风格选择”,而不再是 “衡量对世界的真正坚持/贴近/接近的类别”(达尼埃莱-卡普拉语)、1981年)的作品时,就会出现这样的现象:她从科学中汲取灵感,创作出勾勒出电场和星云的精致作品(“与电场或恒星诞生的稠密大气相比,研究我们到底是什么”,策展人如是说,她只是转述了艺术家的想法)。

|

| 托马斯-布赖达,《圣乔治和同伴的暴行》(2012 年;布面油画,211 x 399 厘米)

|

|

| 托马斯-布赖达,《圣乔治和他的同伴的暴行》,细节

|

|

| 尼古拉-萨莫里,《禁食》(2014 年;铜板油画,100 x 100 厘米)

|

|

| 左图:尼古拉-萨莫里,《地狱中的圣彼得》(2016 年;亚麻布油画,300 x 175 厘米)。右图:尼古拉-维拉托,《失败之美》(2009 年;布面油画,312 x 152 厘米)

|

|

| 尼古拉-萨莫里,《地狱中的圣彼得》,细节

|

|

| 安德烈-基耶西,《混乱 2》(2010 年;布面油画,140 x 200 厘米)

|

|

| 西蒙娜-贝尔蒂,卡罗莱纳-缪拉(2017 年;布面混合媒介,80 x 60 厘米)

|

|

| 达尼洛-布切拉的三联画。左边是《占卜者》,中间是《牧羊人》,右边是《水仙》(均为 2017 年作品;布面油画,190 x 160 厘米)

|

|

| 达尼洛-布切拉,《水仙》(2017 年;布面油画,190 x 160 厘米)

|

|

| 劳拉-兰布罗尼,《星云》(2016 年;铁板混合媒介,60 x 40 厘米)

|

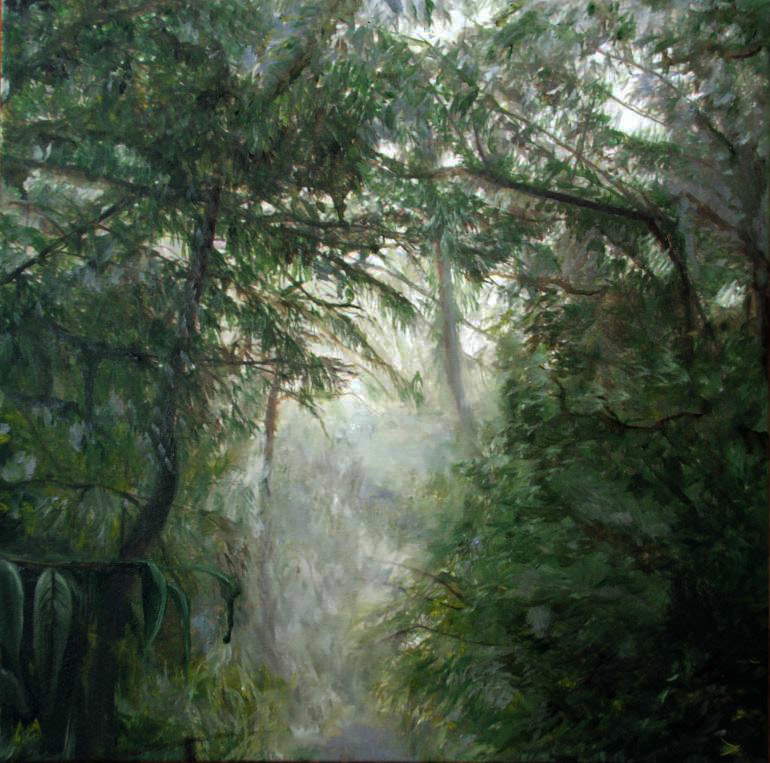

因此,可以毫不犹豫地超越其他以色彩为表现语言的艺术家。安杰洛-贝洛博诺(Angelo Bellobono,内图诺,1964 年)的作品要比公众在翁布里亚展览上看到的作品有趣得多;安东尼奥-巴尔迪诺(Antonio Bardino,阿尔盖罗,1973 年)的作品没有超出他那缥缈、重复的浪漫主义-印象派丛林的范围;西尔维亚-梅(Silvia Mei,卡利亚里,1985 年)则提出了一些小人物形象,一些具有强烈幽默感的人无耻地将其与 Co.Br.A. 小组的作品相提并论、还有一些想象力丰富的人甚至将其定义为 “新表现主义”。然而,亚历山德罗-坎尼斯特拉(Alessandro Cannistrà,1975 年生于罗马)的作品却可以稍作停顿,他用烟雾在纸上作画,探索色彩的极端可能性:结果是空气中的物质以一种近乎随机的方式排列出幻象,其程序类似于几十年前布里(Burri)使用的程序,坎尼斯特拉的艺术记忆中充满了浪漫主义情怀,在烟雾留下的痕迹褶皱中辨认出自然本身。

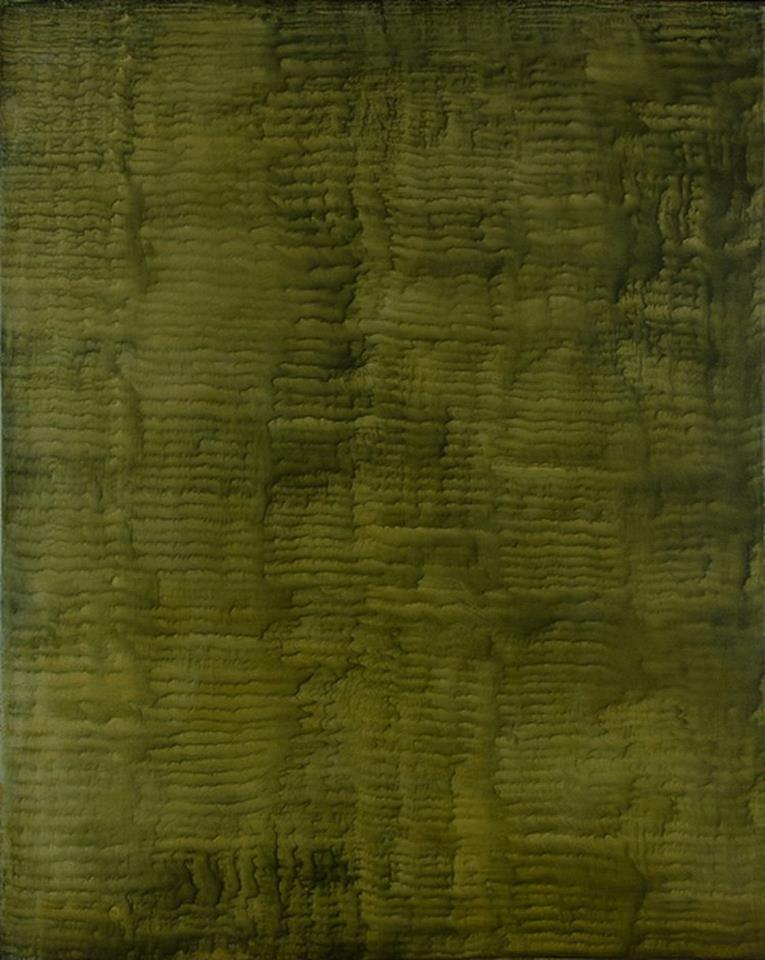

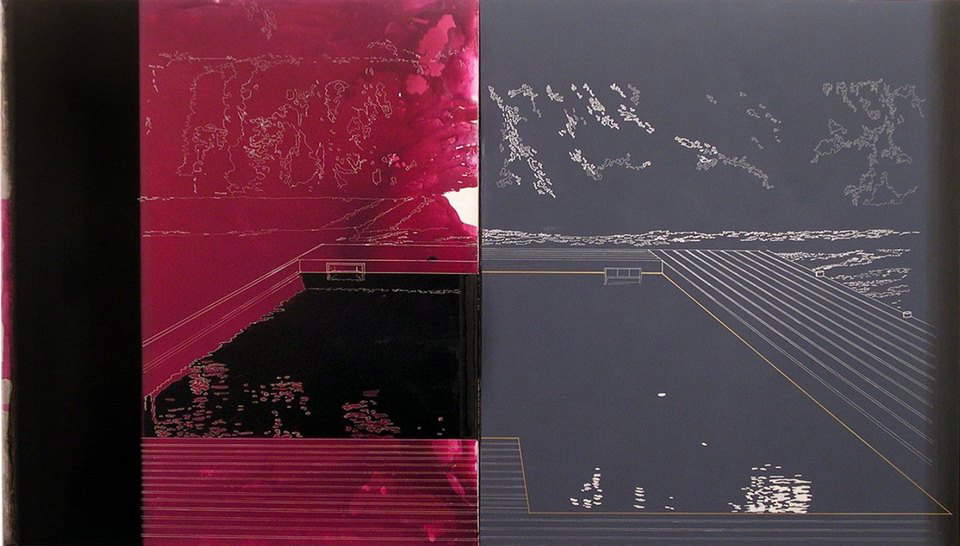

马蒂奥利(Mattioli)在托迪召集的 15 位艺术家中的最后四位,以他们的几何研究为 “commensuratio ”注入了实质内容,“我们说他们是按比例放置在各自位置上的轮廓和轮廓线”。首先映入眼帘的是马尔科-内里(Marco Neri,1968 年,福尔利)的作品《Giardini》(以色列),这幅画向观察者展示了这位罗马涅艺术家最典型的风格特征:在统一的背景上嫁接简单的几何元素,在二维空间上构成重复出现的主题,并组织风景和建筑,与其说是在描绘景色,不如说是在描绘记忆或远景(“以色列 ”指的是 2001 年威尼斯双年展的国家馆:该作品是回顾该届双年展的系列作品之一,内里在其中发挥了主导作用)。马里奥-康西格利奥(MarioConsiglio,1968 年)的《诗人》以其讽刺性和极简主义的语言揭开了最后一个展厅的序幕,在这里,除了上述几位 “色彩 ”画家的作品外,参观者首先看到的是朱塞佩-阿达莫(Giuseppe Adamo,1982 年,阿尔卡莫)令人惊奇的风景画,他用丙烯颜料成功地创造出令人难以置信的虚幻表面,似乎摆脱了支撑物的物理限制(不止一位参观者怀疑那表面是否真的光滑:最后是乔阿奇诺-庞特雷利(Gioacchino Pontrelli,1966 年出生于萨莱诺)的作品,这位画家的纯粹性在他的画作中得到了充分体现:例如,《无题》就是一个超现实的视角,在这里,狂欢与理性交织在一起。

因此,人们可以离开维尼奥拉宫前往人民宫,在那里的纪念碑式石厅(Sala delle Pietre)中,展出了 15 位参展艺术家中一些人的大幅作品,再次编织了第一展厅中的线索(诚然更令人信服一些,也有更精确的比较)。最有趣的作品包括布拉伊达(Braida)的《铿锵玫瑰》(Clangori),一进门就以雷鸣般的战斗迎接我们,然而,它们是由空空如也的盔甲组成的;庞特雷利(Pontrelli)的《妈妈》(Mamma),艳丽的布料镶嵌在几何图形中,在色彩的流淌中消融;以及内里(Neri)对住宅中心(Centro abitato)进行的非常有序的分析,这是由 35 幅丙烯酸纸上作品组成的大型装置:三十五扇大窗户构成了城市环境的一个片段,既有严谨的几何图形,又有生命力(因为百叶窗会升高或降低到不同的高度,这表明每扇窗户背后都有一个故事)。

|

| 安杰洛-贝洛博诺,《散落的土地》(2017 年;布面丙烯、土壤和油画,200 x 200 厘米)

|

|

| 安东尼奥-巴尔迪诺,《无题》(2013 年;布面油画,30 x 30 厘米)

|

|

| Silvia Mei,《Bracciateste e veste rossa》(2014 年;有框纸上的丙烯和混合媒介,242 x 150 厘米)

|

|

| 亚历山德罗-坎尼斯特拉,项目 #15 (08)(2017;纸上烟雾,120 x 120 厘米)

|

|

| 朱塞佩-阿达莫,Sulcus 2(2016 年;布面丙烯,100 x 80 厘米)

|

|

| 马里奥-康斯格里奥,《诗歌》(2018 年;PVC上的珐琅和醋酸纤维,140 x 400 厘米)

|

|

| 马尔科-内里,花园(以色列)(2010 年;亚麻布上的丙烯酸,80 x 100 厘米)

|

|

| 乔阿奇诺-庞特雷利,《无题》(2003 年;布面混合材料,200 x 240 厘米)

|

|

| 托马斯-布赖达,《克兰戈里》(2016 年;布面油画,215 x 235 厘米)

|

|

| 乔阿西诺-庞特雷利,《妈妈》(2016 年;混合媒介画布,380 x 210 厘米)

|

|

| 马尔科-内里,《镇中心》(2015 年;纸上丙烯元素 35 件,每件 42 x 29 厘米,尺寸可变)

|

如果《De Prospectiva Pingendi》要证明什么,那么第一个假设就是,绘画这种屡次被放弃的媒介一如既往地具有生命力。第二个假设是,当今意大利的许多绘画作品所依据的 “情景 ”是与古代的对抗(这种对抗一直是意大利艺术的特点,即使是在最激烈的断裂时刻:即使是断裂也产生于对抗),其基础是对传统的解读构成了实验的必要基础。第三,尽管有这些前提,20 世纪 30 年代的意大利绘画似乎并没有催化倾向:根据马蒂奥利的说法,当今意大利画家的唯一共同规则是 “在一种被迫的个人主义中成长”,这种个人主义导致他们 “推动自己的绘画向前发展,在某些情况下甚至否定绘画,然后在更高的水平上重新开始”。超级绘画,策展人大胆假设:擦除是为了肯定。这是一种令人疲惫的解读。但我们可以据此进行推理。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。

我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。

您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。