by Federico Giannini (Instagram: @federicogiannini1), 发布于 08/05/2018

分类:

展览回顾

/ 免责声明

回顾 "心灵状态。普雷维亚蒂与博乔尼之间的艺术与心灵 "展览于2018年3月3日至6月10日在费拉拉迪亚曼蒂宫举行。

1891 年,当斯特凡-马拉美(Stéphane Mallarmé)与儒勒-胡雷(Jules Huret)就象征主义诗歌的模式和目标进行讨论时,这位伟大的诗人告诉他的记者朋友,使用象征不过是 “选择一个对象,并通过一系列的阐释来发展一种心境”(choisir un objet, et en dégager un état d’âme par une série de déchiffrements)。换句话说,马拉美认为,诗歌必须为自己设定一个准确的目标,即唤起一种情感,激发对某种精神状态的体验,反之亦然,避免冷漠的自然主义,“抑制诗歌四分之三的享受”(supprimer les trois quarts de la jouissance du poème)。马拉美写道:"诗歌是一个谜,读者必须寻找其中的钥匙:这是对现实主义和唯物主义过度的反动,根据象征派的信念,他们那个时代的许多诗歌都受到了现实主义和唯物主义的影响。诗歌很快就被艺术所取代,艺术急于提供现实主义及其对真理的坚持之外的另一种选择,以便向观者展示能够激发其想象力的景象:首先,从内部对写实主义绘画进行了修改,增加了一些元素,旨在为观众呈现一种共感体验;然后,缩短了画家与观众之间的距离(通过对绘画元素的渲染,使其越来越不精确,反之,则越来越模糊,越来越令人浮想联翩);最后,形成了一种能够直接迎合作品面前的人的情绪的艺术。

这也是 "心灵的状态"(States of Mind)一书在其历史演变过程中所勾勒出的一条极端综合的道路。普雷维亚蒂与博乔尼之间的艺术与心灵》(Art and Psyche between Previati and Boccioni)展览将于 2018 年 6 月 10 日在费拉拉 迪亚曼蒂宫(Palazzo dei Diamanti)举行。这个标题与展览的内容完全一致,展览聚焦于加埃塔诺-普雷维亚蒂(Gaetano Previati,1852 年出生于费拉拉,1920 年出生于拉瓦格纳)和翁贝托-博乔尼(Umberto Boccioni,1882 年出生于雷焦卡拉布里亚,1916 年出生于维罗纳)这两个人物,他们是 19 世纪末至 20 世纪初意大利绘画中心灵状态诗学的两个主要中心。正是波乔尼本人第一个系统地宣布要尝试能够激起情感反应的绘画,也正是他认定普雷维亚蒂是这种倾向的主要探索者:1911 年在罗马举行的一次会议上,波乔尼明确指出,这位来自费拉拉的画家 “是在传统的形式和色彩再现之外,试图通过光线本身表达新情感的第一人”。在普雷维亚蒂身上,波乔尼继续说道,“形式开始像音乐一样说话,身体渴望成为气氛和精神,主题已经准备好转变为一种精神状态”。但是,在迪亚曼蒂宫,普雷维亚蒂和博乔尼之间交织着更多的人物,他们将新潮流化为己用,审视每一种可能性:因此,费拉拉展览旨在研究当时艺术中心灵状态诗学的发展,这当然不是一个新话题(此外,刚刚提到的普雷维亚蒂和博乔尼之间的关系已被评论家广泛讨论),但在这里也通过一些新的贡献进行解读(例如,迈克尔-齐默尔曼(Michael Zimmermann)撰文分析了与柏格森(Bergson)和索莱尔(Sorel)哲学的关系,并与当代媒体建立了有趣的联系、这些新观点为重构一个巨大而密集的文化发酵时代的复杂性提供了新的补充思路,未来主义后来就是从这个时代产生的,它代表了现代性建设的一个基本过渡时刻。

|

| 展览 "精神状态 "中的一个展厅。普雷维亚蒂与博乔尼之间的艺术与心灵

|

|

| 展览 "心灵状态 "中的一个房间。普雷维亚蒂与博乔尼之间的艺术与心灵

|

|

| 展览 "心灵状态 "中的一个房间。普雷维亚蒂与博乔尼之间的艺术与心灵

|

序曲由乔瓦尼-塞甘蒂尼(Giovanni Segantini,1858 年出生于阿尔科,1899 年出生于蓬特雷西纳)创作,他是最接近法国象征派的意大利画家:在他的《自画像》中,他将自己描绘成在阴暗背景下只有头部轮廓的形象,他严峻的目光穿透了观察他的人的眼睛,这是对当时许多画家兴趣的某种总结。对表情、脸部表情、肌肉运动以及所有这些艺术家用来对自己进行深入心理调查的元素的仔细研究,反映了对查尔斯-达尔文进化论的解读,而达尔文的进化论激发了对相貌学的深入研究(“肖像画”)。塞甘提尼在 1890 年写给维托里-格鲁比西的信中写道:“肖像是一种研究,它以最简洁的方式将最有效的艺术语言蕴含在活生生的形体表达中”),而塞甘提尼凝视的凛然定力和他的脸几乎成为一种等级象征的能力则反映了作者的象征主义冲动。普雷维亚蒂本人也经常在科学与非理性之间游走,他在展览导言中展示了 1884 年的《极光》,这是他为未婚妻创作的肖像画,他在画中全神贯注、静静地凝视着这位美丽的年轻女子:几年前,斯卡皮利亚蒂开始将这幅画作为研究课题,普雷维亚蒂通过这幅画解决了这一问题,并使其与时俱进,这幅画充满了颤动的情感,两位主人公在不确定的背景下,用甜美、慵懒的姿态传达着他们的爱意,几乎将他们的激情带入了梦幻般的境界。

三年后,他又创作了《保罗和弗朗西斯卡》,这幅以但丁为主题的画作以一种全新的革命性的具象表现手法颠覆了当时的历史文学绘画:在一个轮廓模糊不清的室内,一对恋人躺在被同一把剑刺穿的地方,弗朗西斯卡的头躺在沙发上,痛苦不堪,而保罗的身体则被遗弃在他爱人的身上,仰面朝天,衣衫不整。压抑而痛苦的气氛,萦绕在这对恋人身上的取景,从近距离捕捉他们,旨在通过一幅粗糙而阴郁的画作引起观察者的不安,这是 “对浪漫神话的尖锐解剖”、费尔南多-马佐卡(Fernando Mazzocca,他与基娅拉-沃拉西和玛丽亚-格拉西亚-梅西纳共同策划了此次展览)在近二十年前的一项研究中对此进行了有效的表述,而在讨论普雷维亚蒂在 1897 年双年展上展出的这幅画作时,人们经常会对这一表述提出质疑。基娅拉-沃拉西(Chiara Vorrasi)指出,在这幅作品中,作者 “远离了近代历史画的附庸,回到了能够以最直接、最强烈的方式传达情感关系和情绪状态的艺术源头”。安杰洛-莫尔贝里(Angelo Morbelli,1854 年出生于亚历山德里亚,1919 年出生于米兰)的创作方法与此并无二致,三年前,他的作品《Asfissia! 莫尔贝里的画笔集中在摆放着晚餐残羹剩饭的餐桌上,散落在地上的鲜花(切花,因此象征着这对恋人的不幸命运),透过百叶窗的晨光,逐渐揭示了发生在酒店房间里的悲剧,背景是男人和失去生命的女人的尸体。这幅作品的运气并不好,莫贝里将其一分为二,腾出了右边的部分,也就是情侣出现的部分,以便单独展出,让公众能更直接地关注故事的主题(直到今天,这两个被肢解的部分仍被收藏在不同的收藏馆中:费拉拉展览的优点也在于将它们暂时重新组合在一起)。如果说莫尔贝里对象征主义的亲近首先体现在花朵与情侣之间的平行关系上,那么在普雷维亚蒂的《吸鸦片的人》(Le fumatrici d’oppio)等画作中,这种联系则显得更为紧密:充满异国情调的场景、低沉的氛围,明显向查尔斯-波德莱尔的诗歌致敬,唤起人们对他笔下人造天堂的向往,同时也对最新的科学研究产生浓厚兴趣,因为他是布里安扎的人类学家,杰出的保罗-曼特加扎(蒙扎,1831 - 圣特伦佐,1913 年)、他发表了一篇论文,分析了使用鸦片等麻醉物质对身体和精神产生的影响,而鸦片正是普雷维亚蒂画作中的主角,当时鸦片的使用非常普遍。

|

| 乔瓦尼-塞甘蒂尼,《自画像》(约 1882 年;布面油画,52 x 38.5 厘米;Sankt Moritz,塞甘蒂尼博物馆,Eidg.Kommission der Gottfried KellerStiftung)。

|

|

| 加埃塔诺-普雷维亚蒂,《极光》(1884 年;布面油画,98 x 80 厘米;私人收藏,由米兰 Galleria Bottegantica 提供)

|

|

| 安杰洛-莫贝里,《阿斯菲西亚》!(1884;左侧:布面油画,159 x 199.5 厘米;都灵,GAM,Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea,Fondazione Guido ed Ettore De Fornaris。右侧:布面油画,160 x 98 厘米;私人收藏)

|

|

| 加埃塔诺-普雷维亚蒂,《保罗和弗朗西斯卡》(约 1887 年;布面油画,98 x 227 厘米;贝加莫,卡拉拉美术学院)

|

|

| 加埃塔诺-普雷维亚蒂,《吸鸦片的人》(约 1887 年;布面油画,80.3 x 149.7 厘米;皮亚琴察,里奇-奥迪现代艺术画廊)

|

因此,展览的序幕包含了所有的元素,随着展览的进行,这些元素将引导观者发现情感和精神状态诗学的演变。在接下来的展厅中,Palazzo dei Diamanti 展览打算通过专门的部分对这些精神状态进行逐一研究。十九世纪神话的破灭,“由于自由社会和实证主义文化无法回应资产阶级革命、复兴运动意识形态或科技进步神话的拯救性承诺”(基娅拉-沃拉西 Chiara Vorrasi),产生了真正的精神瓦砾,落在社会上,引起了不安和萎靡不振(前面提到的曼特加扎 Mantegazza 会将十九世纪称为 “神经质的世纪”)。也正是在这样的前提下,产生了一种需求,这种需求与精神分析和颅相学等学科的诞生同步发展,促使艺术家深入人类灵魂的最深处。Giuseppe Pellizza da Volpedo(Volpedo,1868 - 1907 年)的《Ricordo di un dolore》是这种颓废情绪的一个清晰形象:这位艺术家在写给 Vittorio Pica 的信中回忆了他如何 “被妹妹的死所打击”(年仅 18 岁的安东涅塔去世),这就是为什么他想用一个 “半身像 ”将悲伤定格在画布上,以凄美的力量表达忧郁的主题。这幅画中的主人公在虚空中错愕而迷茫地注视着前方,显然是受到了噩耗的影响,而这个噩耗也给画家留下了深刻的印象,他的一生充满了严重的悲痛,以至于佩里扎本人决定提前结束自己的生命,年仅 39 岁。爱德华-蒙克(Løten,1863 年-奥斯陆,1944 年)也深受其患肺痨的妹妹的悲惨遭遇的影响,在《生病的孩子》(TheSick Child)这幅稚气未脱的肖像画中,主人公将迷茫而痛苦的目光投向风景,似乎在叙述妹妹的痛苦。

正是风景成为了下一部分的主角,蒙克的《生病的孩子》也成为了下一个展厅的序曲,保证了展览中最紧张的段落之一。十九世纪末的艺术以瑞士哲学家亨利-弗雷德里克-阿米尔(Henri-Frédéric Amiel,1881-1881 年,日内瓦)的理论为基础,他是著名的 “风景是灵魂的状态”(un paysage est un état de l’âme)一词的作者、在风景中确定特定的精神状态当然不是费拉拉展览的发现,但以风景的精神状态为主题的选题特别丰富,很好地总结了象征派和分裂派的论点。对前者而言,水的元素起着主要作用:平静的表面反射出我们视线之外的物体,从而向观察者发出某种内心反思的邀请,比利时人费尔南-赫诺夫(Fernand Khnopff,1858 年出生于格伦贝根-勒兹-特蒙德,1921 年 11 月 12 日出生于布鲁塞尔)的《静水》即是如此。莫尔贝里的作品《Era già l’ora che volge il desio》就是一例,他用但丁式的标题将自己的作品描述为 "对逝去事物的怀念,威尼斯荒凉海岸上的落日,布拉诺运河"。位于中间的是塞甘蒂尼,他的杰作《Ave Maria a trasbordo》可能是第一幅真正意义上的分裂主义绘画:这幅画看似是一幅平和的风俗画,画中的牧羊人在妻子的陪伴下,将羊群从高山湖泊的一侧运送到另一侧(在这一场景中,色彩的细分巧妙地呈现出湖水倒映着牧羊人小船的效果)。一方面,这幅作品以其平和的泛神论向我们展示了人与大自然完美和谐共处的普遍和谐,另一方面,这幅作品又蕴含着象征意义,明确了画家的信念,他确信 “神性在大自然中无所不在”,因此 “信徒不再需要教堂作为礼拜场所”(米瑞拉-卡邦如是说)。事实上,教堂只是一个遥远的存在,主人公们更愿意直接在他们的船上祈祷,在那些看起来几乎就像宗教建筑拱顶的树下祈祷。

经过音乐的唤醒功能区(普雷维亚蒂的《月光》是一幅灵魂的风景画,黑夜不再具有描述功能,不容错过),我们来到展览的中心,在这里我们发现了巨大而困难的《孕产妇》、普雷维亚蒂在给弟弟的信中写道,这幅杰作意在表达 “母爱的全部强度”,他在 1891 年的布雷拉三年展上首次展出了这幅作品,并以此开启了他职业生涯中最严格的分部主义画季。费拉拉画家的想法是革命性的,也是危险的:从技术和象征意义两方面深刻地重新审视传统的经典主题(耶稣诞生)。画家非常清楚自己所面临的风险:然而,评论家和公众的评价却非常严厉,有时甚至是侮辱性的。费尔南多-马佐卡(Fernando Mazzocca)解释说,包括维托雷-格鲁比西(Vittore Grubicy)在内,很少有人意识到这件作品的创新性和独创性,其意图是 “表现人类灵魂深处的冲动以及深不可测的母性和创造之谜”。因此,为了探究深不可测的奥秘,绘画失去了任何现实主义或自然主义的色彩,变成了纯粹的视觉艺术,这也与意大利以外的情况相一致(想想高更的艺术)。塞甘提尼的方法与此截然不同,他并没有放弃真实的表现,而是在他的描述中加入了强烈的寓意,如《生命天使》,与普雷维亚蒂的《母性》不同,这幅画一经问世就获得了成功,因为它提出了一种能够超越现实的现实主义范式:一位母亲在山间风景的树枝上拥抱自己的孩子,这正是塞甘提尼所钟爱的作品,它以其强烈的精神光环,认可了生命的胜利、美丽和奇迹,以及生命的神秘。两种截然不同的方法:中央展厅为参观者提供了整个展览中最令人兴奋的通道之一。

|

| Giuseppe Pellizza da Volpedo,Ricordo di un dolore(圣蒂娜-内格里肖像)(1889 年;布面油画,107 x 81 厘米;贝加莫,卡拉拉美术学院)

|

|

| 爱德华-蒙克,《生病的孩子 I》(1896 年;彩色石版画,石版粉彩、墨水和针,版面:477 x 625 毫米;雕版:475 x 611 毫米;维也纳,阿尔贝蒂娜博物馆)

|

|

| 安杰洛-莫贝里,《Era già l’ora che volge il desio》(1910-13;布面油画,104 x 175 厘米;私人收藏,保罗-尼克尔斯工作室提供)

|

|

| 费尔南-赫诺夫,《静水》(1894 年;布面油画,53.5 x 114.5 厘米;维也纳,美景宫) |

|

| 乔瓦尼-塞甘蒂尼,Ave Maria a trasbordo(第二版,1886 年;布面油画,120 x 93 厘米;Sankt Moritz,塞甘蒂尼博物馆,Otto Fischbacher-Giovanni Segantini Stiftung 基金会收藏)

|

|

| 加埃塔诺-普雷维亚蒂,《产妇》(1890-91 年;布面油画,175.5 x 412 厘米;Banco BPM 收藏馆)

|

|

| 乔瓦尼-塞甘蒂尼,《生命天使》(1894 年;布面油画,276 x 212 厘米;米兰,现代艺术画廊)

|

人类的灵魂之旅伴随着恐惧的深渊:探索人类的精神世界也意味着要经历其最恐怖和最阴暗的一面,许多画家也受到众多以噩梦为主题的文学作品的启发,试图将这些建议付诸实践。恐怖文学无可争议的主角是埃德加-爱伦-坡(Edgar Allan Poe,1809 年出生于波士顿,1849 年出生于巴尔的摩),在意大利,许多艺术家都想为他的故事绘制插图,首先是普雷维亚蒂本人,他直接从这位美国作家的故事中获得灵感,创作了一系列绘画作品:在所有这些作品中,《漩涡中的下坠》(Discesa nel Maëlstrom)最为突出,同名小说的主人公挪威水手被卷入漩涡中,海水的漩涡远远超出了床单的物理极限,在下面,他们迷失在黑暗的深渊中,让观察者更加失望。阿尔贝托-马尔蒂尼(Alberto Martini,1876 年出生于奥德佐,1954 年出生于米兰)也不乏对坡的故事的理解:他的《乌鸦》是一只令人不安的鸟的恐怖阴影,似乎是从噩梦中形成的。与 “恐惧 ”主题密切相关的是由 "妖娆“和 ”野性本能"引发的驱动力,这也是当时大城市生活中风俗习惯(包括性习惯)变化的后果。弗朗茨-冯-斯图克(Franz von Stuck,1863-1928 年,慕尼黑)著名的《罪》(Sin),是当时开始进入艺术家想象的 "致命女人"这一主题的最具代表性和最可怕的表现形式之一,而普雷维亚蒂(Previati)的《埃及艳后》(Cleopatra)则是颓废英雄的先驱,她以死亡来赎回自己的放荡。在普雷维亚蒂的《梦》等作品中,这种纯洁、压倒一切和永恒的激情在光亮的梦幻般的幻象中得到升华,最终达到solarity 和热情的境界:后者的轻盈首先是通过对光的全新表现而呈现的,这是因为我们熟悉查尔斯-亨利(Charles Henry)的理论,他认为图像的结构与其唤起愉悦感觉的能力之间存在关联,或者是赫尔曼-冯-亥姆霍兹(Hermann von Helmholtz)的心理生理学,我们要感谢他对光线照射所引起的感觉的研究。从这个意义上说,普雷维亚蒂的《时之舞》等杰作具有重要意义,“丝状笔触的不可捉摸的质感,以及在几个明亮色调上协调的色度范围,达到了通透和动态轻盈的效果,从而抵消了人物和天体的实体感”(Chiara Vorrasi)。

展览后记谈到了20 世纪的快速发展:新一代艺术家越来越相信,情感的力量必须是绘画或雕塑的真正主题,因此他们认为,绘画或雕塑主题并不意味着为观察者提供一个忠实的肖像,而是 “营造它的氛围”,正如 1914 年《未来主义宣言》所述,我们在该宣言中还读到 “肖像要成为一件艺术品,就不能也不应该与它的模特相似,画家本身就具有他想要创造的风景”。梅达尔多-罗索(Medardo Rosso,1858 年出生于都灵,1928 年出生于米兰)是一位重要的中间人,他对情感的研究(见 1886 年的《Aetas aurea》,他的妻子朱迪塔和儿子弗朗切斯科的肖像画)为贾科莫-巴拉(Giacomo Balla,1871 年出生于都灵,1958 年出生于罗马)对人际关系的研究开辟了道路,他在《Affetti》中描绘了母女之间亲密无间的时刻,还有翁贝托-博乔尼(Umberto Boccioni)的作品。

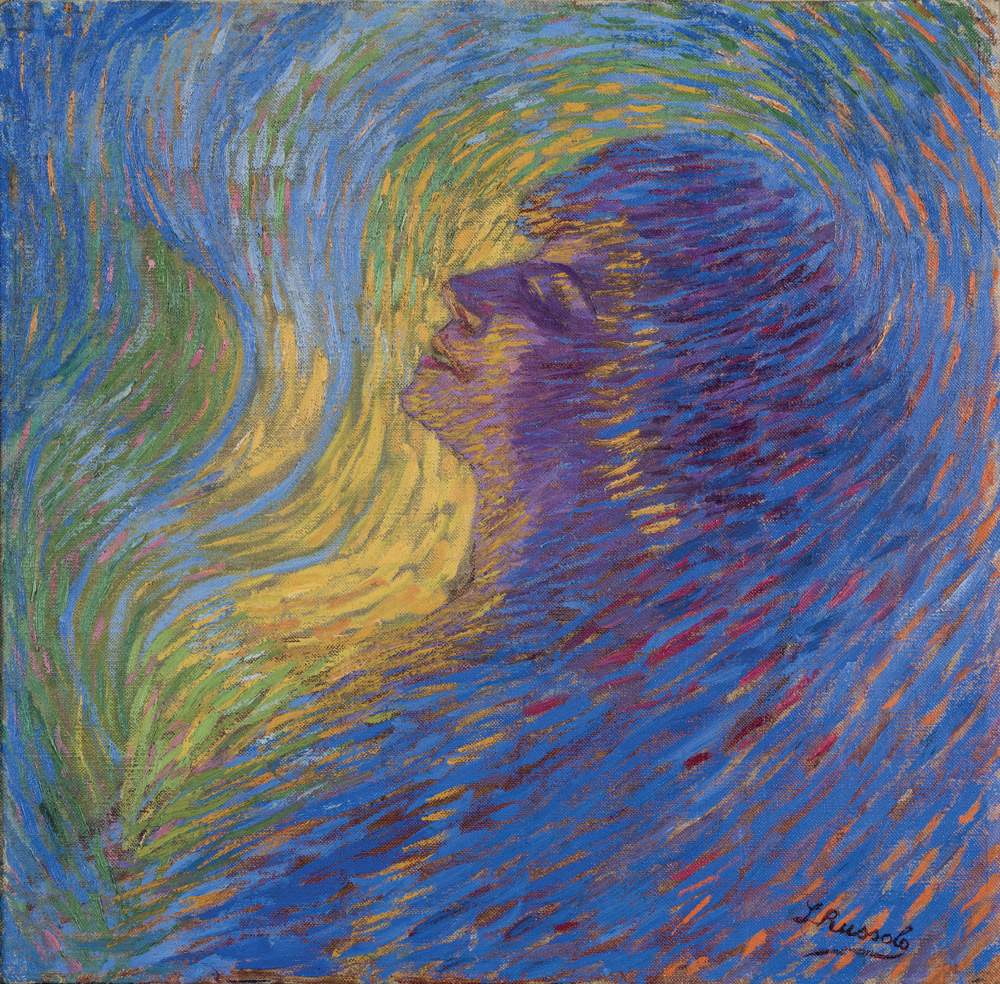

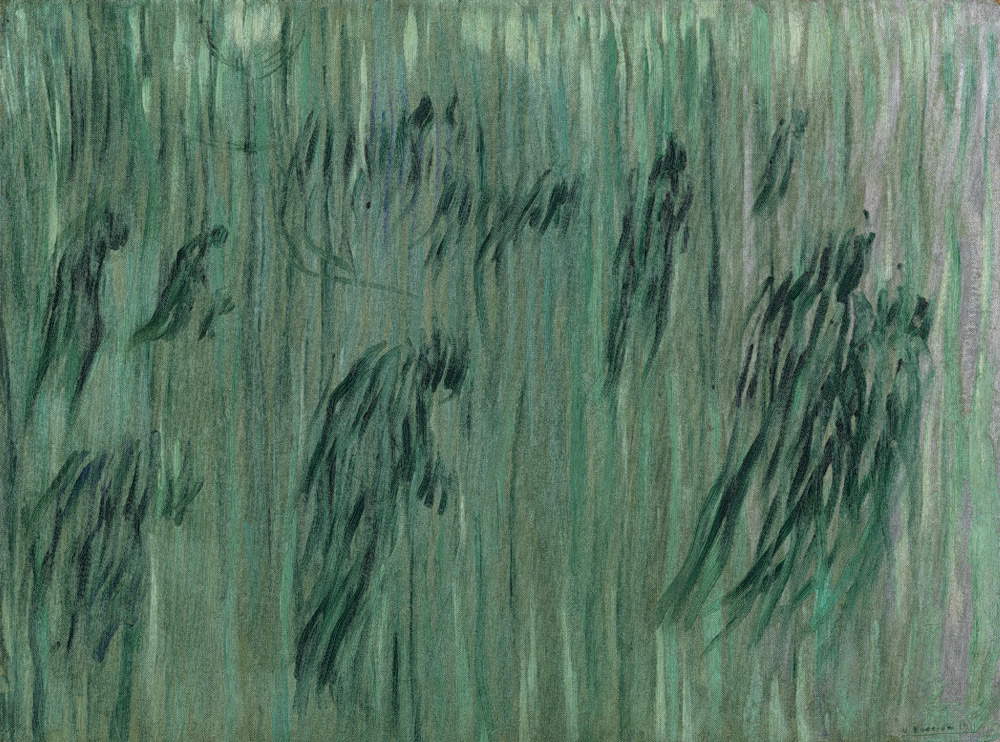

正是由于博乔尼,我们才得以更新情绪诗学,将其投射到工业社会的狂热之中。未来主义宣言明确认可了艺术与有形现实的彻底分离,并将年轻艺术家已经开始自行创造的趋势付诸文字:路易吉-鲁索罗(Luigi Russolo)1910 年创作的《香水》(Profumo,波多格鲁阿洛,1885 - 拉文诺-蒙贝罗,1947 年),色彩斑斓的漩涡被分割成密集、短小、五颜六色的笔触,唤起了生动的嗅觉感受、1881-米兰,1966 年)则将观察者带入现代大都市的烟雾、喧闹、嘈杂、人群和活力之中,虽然没有直接表现米兰火车站,但却唤起了人们对其氛围的回忆。正如开篇所指出的,博乔尼在普雷维亚蒂身上找到了他最直接的前辈,作为一名艺术家,他为自己设定的问题是克服最僵化的模仿,而使绘画能够成为一种感觉:这幅作品是 "心灵状态"三联画的第一个版本,由三幅油画组成,分别是《Quelli che vanno》、《Gli addii》和《Quelli che restano》,这三幅油画摒弃了分裂主义,将重点放在了人物形象上,在这幅作品中,主人公和环境与气氛密不可分,光线和色彩承担起了表达车站送别伤感的任务。位于三联画中心的“告别 ”以其弯曲的线条唤起了即将离别的人们之间的拥抱。那些离去的人消失在密集的横向笔触中,暗示着他们的离去,也许再也不会回来。而留下的人则是惆怅的影子,被离别的煎熬压弯了腰,在笼罩一切的悲伤阴霾中缓慢前行。按照未来派的纲领性目标,绘画能产生直接的情感效果。正如迈克尔-齐默尔曼(Michael Zimmermann)所指出的,这种绘画还试图超越新生的电影,因为它采用了合唱的视角,促使观察者与作品中的不同主角产生共鸣。绘画作品渴望彰显未来主义的信念,即 “真正的革命力量在于广泛的集体情感”(齐默尔曼语),并让观察者充分参与其中,与主人公产生共鸣。换句话说,这种绘画研究的是由特定事件引发的无差别人群的心理表现,因此,德国艺术史学家认为,这种绘画在某些方面预示了社交媒体引发的社会化方式。

|

| 加埃塔诺-普雷维亚蒂,《堕入漩涡》(1888-1890 年;纸上黑炭,315 x 380 毫米;私人收藏)

|

|

| 阿尔贝托-马尔蒂尼,《乌鸦》(1906 年;纸板上的印度墨水,360 x 250 毫米;私人收藏)

|

|

| Franz von Stuck,《罪恶》(1909 年;布面油画,88.5 x 53.5 厘米;巴勒莫,“Empedocle Restivo ”现代艺术画廊)

|

|

| 加埃塔诺-普雷维亚蒂,《埃及艳后》(1903 年;布面油画,165 x 145 厘米;私人收藏)

|

|

| 加埃塔诺-普雷维亚蒂,《梦》(1912 年;布面油画,225 x 165 厘米;私人收藏)

|

|

| 加埃塔诺-普雷维亚蒂,《时间之舞》(约 1899 年;布面油画和蛋彩画,134 x 200 厘米;米兰,卡里普洛基金会收藏,意大利广场斯卡拉画廊)

|

|

| Medardo Rosso,《Aetas aurea》(1886 年;石膏上蜡,50 x 48 x 35 厘米;卢加诺/伦敦,Amedeo Porro 美术收藏馆)

|

|

| 贾科莫-巴拉,《情感》(1910 年;布面油画,115 x 71.5、115 x 129.5、115 x 71.5 厘米;罗马,国家现代和当代艺术画廊)

|

|

| 路易吉-罗索洛,《香水》(1910 年;布面油画,65.5 x 67.5 厘米;罗韦雷托,马尔特,特伦托和罗韦雷托现代与当代艺术馆,VAF-Stiftung 收藏馆)

|

|

| 翁贝托-博乔尼,心灵状态三联画

|

|

| 翁贝托-博乔尼,《心灵状态 I:告别》(1911 年;布面油画,71 x 96 厘米;米兰,新月美术馆)

|

|

| 翁贝托-博乔尼,《心灵状态 I:离别的人》(1911 年;布面油画,71 x 95.5 厘米;米兰,新美术馆)

|

|

| 翁贝托-博乔尼,《心灵状态 I:留下的人》(1911 年;布面油画,71 x 96 厘米;米兰,新月博物馆)

|

博乔尼的作品在漫长、令人惊奇而又引人入胜的 人类心灵之旅结束时向参观者告别:从一个部分到下一个部分的过渡是渐进的,并以清晰和连贯的方式连接在一起,导言和后记提供了不可或缺的背景,在所有展厅中,布局都强调了艺术、技术进步和当时的科学研究之间的持续相似性(以及与 19 世纪末和 20 世纪初的批评方向之间的相似性,尽管程度较轻)、为诠释各种情感而选取的作品质量上乘,不仅在诠释《心灵状态》所概括的人类情感大全方面尤为有效,而且在标示艺术史的高标准道路方面(当时正值象征主义向点彩主义和点彩主义向未来主义过渡的时期)也是如此。

人们不禁会注意到,展览是如何试图确认普雷维亚蒂和博乔尼这两个人物的中心地位的:画册中也为这两位意大利艺术史上的伟大天才预留了大量篇幅,从而再次确认了他们的中心地位。至于图录,遗憾的是缺少艺术品卡片,但通过对部分主要杰作的深入研究、Chiara Vorrasi 的长篇专题见解(同时也是所有展出作品的详细指南)、Monica Vinardi 和 Maria Grazia Messina 撰写的内容丰富且不可或缺的编年史(结合了艺术、艺术评论、科学、文学、新闻、音乐、戏剧等内容)以及大量深入且连贯的论文,这一点得到了弥补。尤其值得一提的是迈克尔-齐默尔曼(Michael Zimmermann)撰写的文章(部分内容已提及)、费尔南多-马佐卡(Fernando Mazzocca)撰写的文章(对普雷维亚蒂的艺术生涯进行了详尽的再现)以及莫妮卡-维纳尔迪(Monica Vinardi)撰写的文章(重点介绍了塞甘蒂尼的文学兴趣)。心灵状态》的另一个优点是,它能够以生动的方式探讨一个非常复杂和清晰的主题,不遗漏任何重要细节,对不同作品进行比较,并经常提及欧洲背景,将大量作品汇集在一起,这些作品永远不会脱离情感之旅的各个阶段。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。

我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。

您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。