Angelo Pretolani(热那亚,1953 年)是意大利表演艺术的先驱之一。他的第一部作品《 Minotauro》可以追溯到 1973 年 ,他通过这部作品谴责了人们在城市无序发展面前的困惑。从那时起,Pretolani 通过无数的表演(其中一个表演已在 Facebook 上持续进行了十年,以探索社交网络的潜力)以及绘画、摄影、诗歌和戏剧来表达自己。他在许多画廊和博物馆举办过展览。在与加布里埃莱-兰迪的对话中,他谈到了自己。

GL.你好,安杰洛,你经常会在童年时期就显露出对艺术的倾向,你也是这样吗?给我们讲讲吧?

AP.我从 “人行道下...... ”中我的一次表演的咏叹调中 “钓鱼 ”来回答:2018 年 9 月 7 日星期五--安杰洛在额头上反复摩擦一片月桂树叶。几天前的晚上,他脑海中突然浮现出小时候的一段记忆......有一天,妈妈在集市上给他买了一个小万花筒;也许一切就是从那里开始的。梦想。就我的童年而言,另外两首咏物诗很好地说明了事情的来龙去脉:2015 年 2 月 13 日星期五--安杰洛小时候没有梦想过任何生活,他认为自己没有权利拥有生活;他把两片月桂树叶紧紧挨在一起,就像一个不存在的身体展开的翅膀。他在白墙前微笑;他从口袋里掏出手帕,在空中挥舞,仿佛在向即将离去的人道别--他继续在夜里,尤其是在他的胸腔里绘制(da)他的褶皱世界(有些人在这些画中看到了自己的痴迷)。他经常听到台下叮叮当当的钟声--有些时候,唯一的救赎机会就是睡觉......有些故事还没写完......有的。2015 年 4 月 10 日,星期五--安杰洛叹了口气;撅起嘴唇,完全是一副龇牙咧嘴的样子。他在月桂树叶上搓揉双手,给自己洒上香水;他微笑着,低声说:我厌倦了好奇--对万物的信任总是要付出欺骗的代价。因为他总是故意忽略这一点,所以他现在不得不开始观察天气,不是天气,也不是从社会角度而是从物理角度。小时候,他没有对任何地方产生归属感,人们把他放在哪里,他就呆在哪里,而现在,他在任何地方都不适应。

是否有一些人、地方或物体的际遇对您的艺术创作产生了影响?

我想......可能是两部电影......1966 年米开朗基罗-安东尼奥尼的《爆炸》和 1970 年唐纳德-卡梅尔和尼古拉斯-罗格执导的《表演》。比起后者,我更喜欢前者......《爆炸》我还记得几年前的一部动作片《人行道下......》。2014年10月3日星期五/上午8时21分--安杰洛漫步在巴门尼德林中;他对着星期五微笑,是的,他从安东尼奥尼的《爆炸》中学到的东西,在这部影片所散发出的高潮中,比他后来在中学上的所有艺术史课都要多。他偶尔也会玩无球游戏,即使他没有意识到这一点。他低声说,不知道并不是一种意志行为。

我想问一下吉安-弗兰科-法斯奇,您和他是什么关系?

我和 Gianfranco Fasce 之间是一种相互尊重的关系,当然,这种关系非常密切,但他不是我的大师,如果你想知道这一点的话。虽然弗拉米尼奥-瓜尔多尼(Flaminio Gualdoni)在为我在斯帕齐亚画廊(Galleria Spazia)(博洛尼亚,1995 年)举办的个展所做的目录介绍中写道,吉安弗兰科-法斯奇是年轻的比勒陀拉尼的大师,但我没有大师可言。正如我在您的Primo amore [编者注:Parola d’artista, Primo amore, 2020年10月24日]上所说: “我对艺术创作的另一个层面感兴趣,我总是环顾四周,而不是回望过去;我在其他场合已经说过,我一边走一边学习艺术史,因为我认为感受比理解或了解更重要。[......]我记得有一次在罗珊娜-基耶西(Rosanna Chiessi)家吃午饭时,大家都称鲍勃-沃茨为大师,我的朋友兼表演者奥古斯托-康卡托(Augusto Concato)在桌下递给我一张纸,上面写着:’我是我自己的大师’”。就这样。为了让这个答案更 “完整”,我还可以加上我 2019 年 8 月 16 日星期五在人行道下表演的 “epkphrasis”,并在 Facebook 上发布,并附图:2019 年 8 月 16 日星期五:安吉洛-孔波塔;慢步者,偶然行为的 “解密者”。画家詹弗兰科-法斯(Gianfranco Fasce)是第一个对他深信不疑的人,他们之间的关系建立在想象力的基础上,非常默契。两人都对不可接受的事物着迷。

您的艺术之路是从绘画开始的吗?

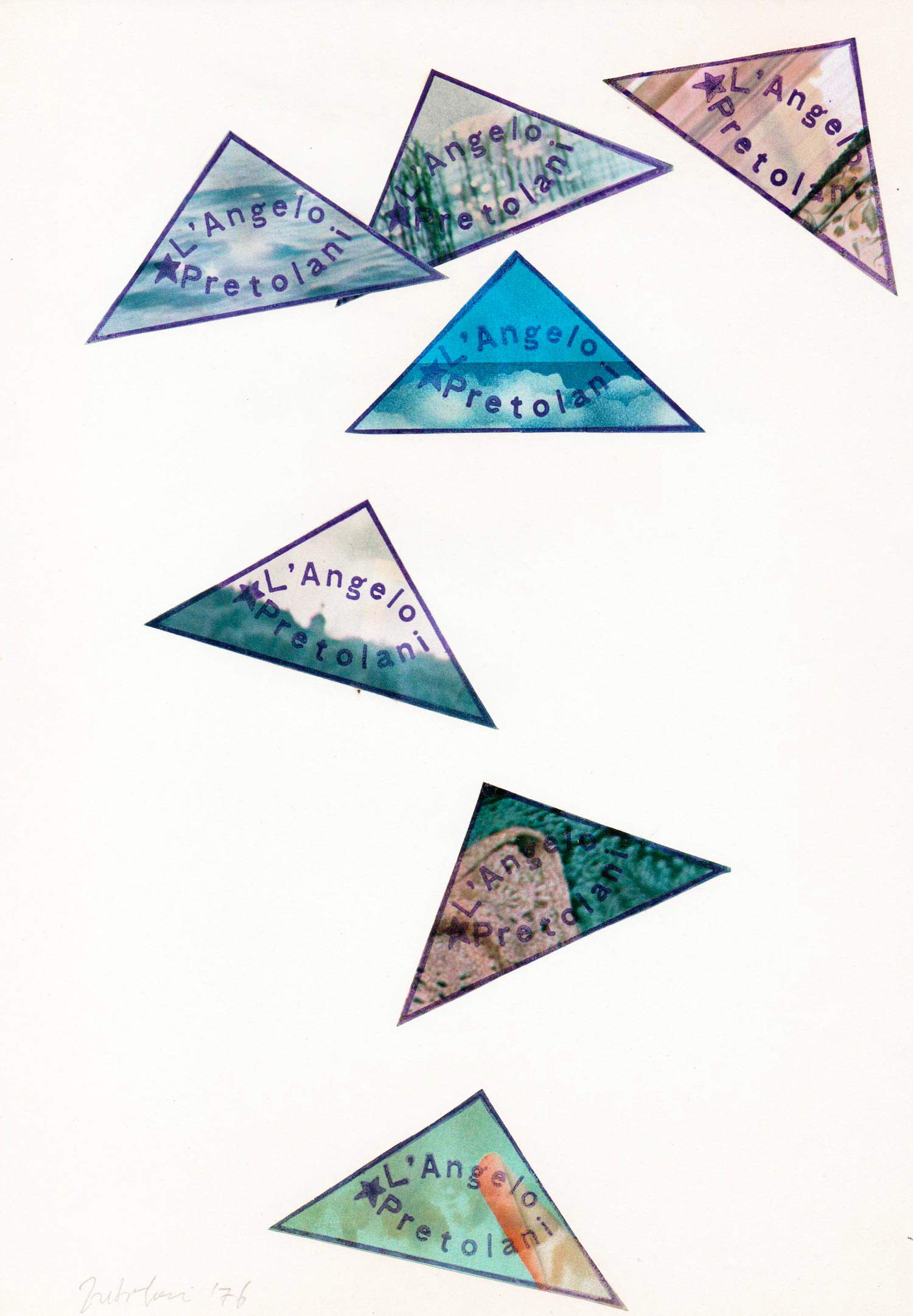

最初,但时间很短,我在 20 岁时就已经开始从事表演工作了(我参加 1975 年的 X Quadriennale 展览会,展出了 1973 年的作品就是证明)......但后来我在 20 世纪 80 年代中期又回到了绘画领域,但始终是以表演为目的......我们可以参考弗拉米尼奥-瓜尔多尼(Flaminio Gualdoni)为我在博洛尼亚 Spazia 画廊举办的个展撰写的文章:"在约翰-凯奇的作品中,研究和收集蘑菇的重要性从未得到应有的重视[......]比勒托拉尼为自己选择了一条完全边缘化的道路,一种小型的智慧之路,他决定经常去类似的树林[......]他收集木片、树枝、树根:......]这些材料被 Pretolani 搬到了他的工作室。[......]扭曲的树枝与基本的智慧--帐篷、独木舟、鼓的制作者 的智慧......--结合在一起,成为画布的骨架和核心,画布在其上延伸,呈现出断裂和不规则的轨迹,几乎就像是通过非方法论的手段重新否定绘画形式的客观可能性。我还想补充法比奥-毛里(Fabio Mauri)的一段话:“然而,对我来说,表演者从未离开过绘画,尽管他并不创作绘画。画家以一种强烈的象征性想象力超越了现在狭窄的绘画空间,试图与众多的存在契约竞争”。

您是如何实现表演的,仪式感在您的作品中具有怎样的重要性?

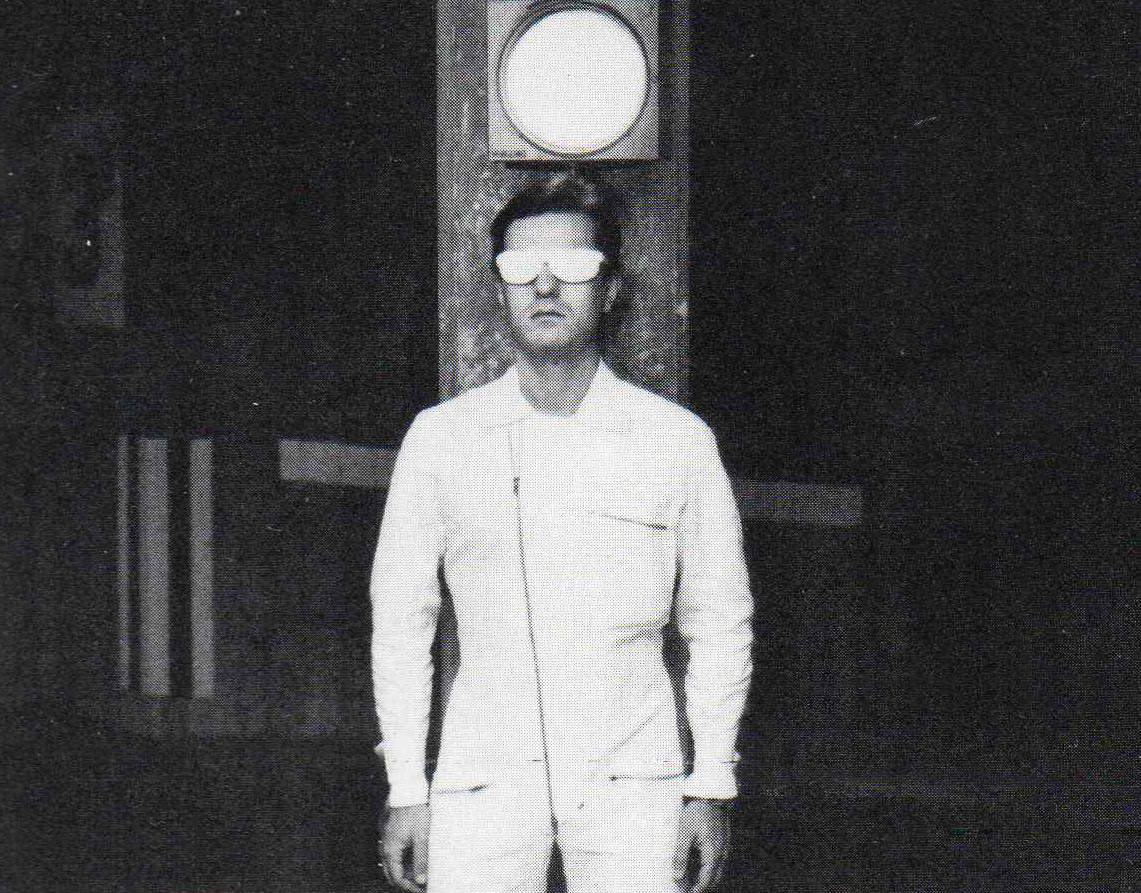

正如我在其他场合说过的,我 “成长 ”于所谓的 “后六八十年代青年抗议 ”的年代......那是想象力掌权、乌托邦和迷幻摇滚的年代。那是一场存在主义的反抗,而我的第一次表演就是在这样的环境中诞生的。那是 1973 年。在各种表现可能性中,表演在我看来是最适合我的情境感受的。关于仪式感和表演之间的关系......我想说的是,仪式感几乎是一种间接的、非自愿的事实,并不是人们所追求的,从这个意义上说,在行动的那一刻,人们会做出行为,为了简化事情,这些行为可以被认定为仪式,但它们并不以身份为前提......这就是为什么我喜欢说表演者是行为者,而不是演员,他是行为者......存在的行为。仪式性以规则为前提,因此与戏剧的关系比与表演的关系更大。关于仪式性,我还想回顾一下克里斯蒂娜-帕尔米耶里(Cristina Palmieri)写道:“......安杰洛-普雷托拉尼的手势实际上并不是纯粹的’符号’。或者说,只要我们从拉康的角度来理解,它们就可以是纯粹的’符号’,是一种本能仪式的表达,无意识通过这种仪式与我们交流和对话。因此,它们的凄美超越了表面上的极简主义,这似乎是它们的特点”。

您的演出一直都只有您一个人表演吗?

主要是的,但有时也需要 “利用 ”其他人物......例如,在为玛丽亚-坎皮泰利(Maria Campitelli)策划的 "Imagerie Arty Fashion“展览(的里雅斯特,2003 年)而创作的 ”天空中的灵魂“表演中,女性的存在是必要的,我利用了一位名叫瓦伦蒂娜-莫雷利(Valentina Morelli)的模特。这次表演因模特裸体而被 Revoltella 博物馆拒绝,转而由 Lipanje Puntin 画廊主办......”“......在一堆报纸上,一个等级森严的模特缓缓脱下一件厚重的灰色连衣裙--一件三千年前的长袍,表演了一段感官脱衣舞,这成为一种庄严的仪式。脱衣时,她露出胸前的白色纱布绷带和一个心形供品。神圣与亵渎交织在一起[......]灵魂在天空中”(M. Campitelli,《朱丽叶》第 115 期,2003 年 12 月,第 52 页)。其他时候......在 20 世纪 80 年代早期,直到 83 年 3 月,在 Uh!中心的演出中,艺术家罗伯托-罗西尼也与我一起演出......然后在 20 世纪 80 年代后期,我组建了安杰洛-普雷托拉尼节目组,参加被评论家朱塞佩-巴托鲁奇定义为 “新剧院 ”的演出......根据不同场合,还有三四名演员与我一起演出。

您能告诉我更多关于这些经历的信息吗?

关于 Uh!是一段短暂但非常紧张的经历,1979 年 12 月由我本人、阿德里亚诺-里马萨(Adriano Rimassa)和罗伯托-罗西尼(Roberto Rossini)三位艺术家共同完成。这段经历于 1983 年 3 月结束,并在国内和国际艺术节上进行了多次演出......还在 RAI Radio Uno 上进行了一系列实验广播剧 " 无聊测试“。该团体的诞生是对 20 世纪 70 年代末盛行的 ”回归秩序 “氛围的一种 ”情境性 “反应和运动。我们的共同点是寻找新语言的精神......始终以’重建无序’为目的......20 世纪 80 年代伊始,是回流的年代,是回归秩序的年代,雅皮士们在其中大显身手。呃!中心 ”本质上是一种闯入......艺术和其他领域......艺术系统内部不容忍的经历。在这方面,我想回顾费鲁基欧-吉罗米尼(Ferruccio Giromini)的一段话:“Uh!的体验不应被视为仅仅是审美的--它也是伦理的,部分是形而上学的,有时甚至是神秘的,但也是政治的、社会的,当然也是深刻的存在主义的[......]一件’整体艺术作品’,能够将音乐、视觉体验和艺术世界本身融为一体。音乐、视觉体验、身体的流动性、神话与仪式、思想与心灵、外部与内部、艺术与生活”(见《Ristabilire il disordine》,热那亚克罗齐别墅博物馆,2010 年,第 16 页)。16).随后,我成立了一个新的小组,名为 "安杰洛-普雷托拉尼计划“。与前一个项目组相比,这个项目组的成员根据展览的需要而不时变化......正如我已经告诉过你们的,在这个缩写下,我参加了被评论家朱塞佩-巴托鲁奇(Giuseppe Bartolucci)定义为 ”新剧院 "的展览......按照时间顺序,我们来到了 20 世纪 80 年代末。

正如你所说,20 世纪 80 年代是回流的年代,它们给你留下了什么?

对我?......除了我的作品,什么也没有......那些年的现实,不仅是艺术上的,我一点也不喜欢....。

在那些年里,你又开始画画了,那时你的画风是否已经和现在一样,即与你的表演实践密切相关?

事实上,我从未停止过:正如库内利斯所说,一个人即使不使用传统的绘画工具,他也是一个画家......总之,是的,一切都与表演实践密切相关......人们只需用正确的名称称呼事物,以免造成误解......例如,我在称呼我的绘画作品时多加了一个 “s”,即 “绘画作品”......因为它们是表演行为,是存在的行为,它们不仅仅是绘画作品,这样称呼它们会让人产生误解。

安吉洛,让我们回到过去,六七十年代热那亚的气候如何?

比现在好多了......当然。几年前,也就是2016年10月,在热那亚的Entr’acte画廊举办的展览 "Situazioni.热那亚 70 年代的表演逻辑。展览展出了 6 位艺术家(贝贝-德尔莱皮亚内、法布里齐奥-普莱西、安杰洛-普雷托拉尼、罗伯托-罗西尼、彼得-什腾贝拉、格吉-塔利亚菲科)与当年有关的作品。帕梅拉-帕斯托里(Pamela Pastori)不是一位评论家,而是一位同道中人,她分享了那个激动人心的季节里发生的许多事情。我将读其中的一些段落......’热那亚在 20 世纪 70 年代发生了一些难以忘怀的事情,那是愤怒的年代,是斗争的年代,也是艺术的年代,是争论的年代,被其他人更粗俗地称为’领导的年代’。[......]这些艺术家的行为耸人听闻、令人疏远、故意迷惑,其背景令人费解,颠覆了所有关于 “舞台 ”或 "发生"的经典概念,因为是的,有些事情 正在发生,而正是这种发生在与观众的视觉接触 中产生了意义;旁观者往往会感到惊讶和不理解,而其他人则允许自己 "把某物看成某物"(维特根斯坦语),但同时也把某物看成另一种东西,因为在表演中,这从来不是一个表象的问题,而是一个呈现的问题,是一种洒脱的状态,让那些能够把握它们的人感到满意,而对于那些没有认识到它们的人来说,则是绝对陌生的。即使在四十年后的今天,这些表演依然充满活力。[......]自由的身体,就像马里内蒂记忆中的文字。永不停息,即使静止不动。准备发出声音,是的,今天和当时一样,在一个不可阻挡的连续过程中,这是完全必要的,因为这不是一个使历史事实与时俱进的问题,也不是一个与历史同步的问题。[......]对某些艺术家来说,不可能有别的选择,这就是美,是艺术而不是艺术性。超凡脱俗,揭开神秘面纱,跳出一切诅咒的神话,跳出消费社会和奇观的灰色[......],重新定义艺术与生活的关系"。

对你来说,艺术与生活的关系是一个政治/诗意的事实吗?

个人即政治 “的口号伴随着 20 世纪 70 年代的大部分斗争......我们可以考虑将其转化为 ”个人即诗意“,这是同一硬币的另一面......光明与黑暗......就像我的表演总是贯穿我的日常生活一样,艺术与生活的关系也是一种政治/诗意的行为......托马斯-曼曾经说过 ”一切都是政治的"。

您认为艺术家在社会中扮演什么角色?

奥斯卡-王尔德说:“艺术是完全无用的”......我补充说:在物质方面无用,但在精神方面有用。因此,从物质角度看,艺术是没有必要的,因此,创造艺术的艺术家只能是社会中的边缘人物......在他的边缘地位上,他没有真正的社会任务,只能在消费社会和奇观的灰暗中......洒下美。

您认为什么是美?

它是一个和谐的整体,可以有各种形式,每个人都可以根据自己的敏感度和文化背景,以不同的方式感知它......它给人以情感,一种情绪。

神圣在您的作品中占据重要地位吗?

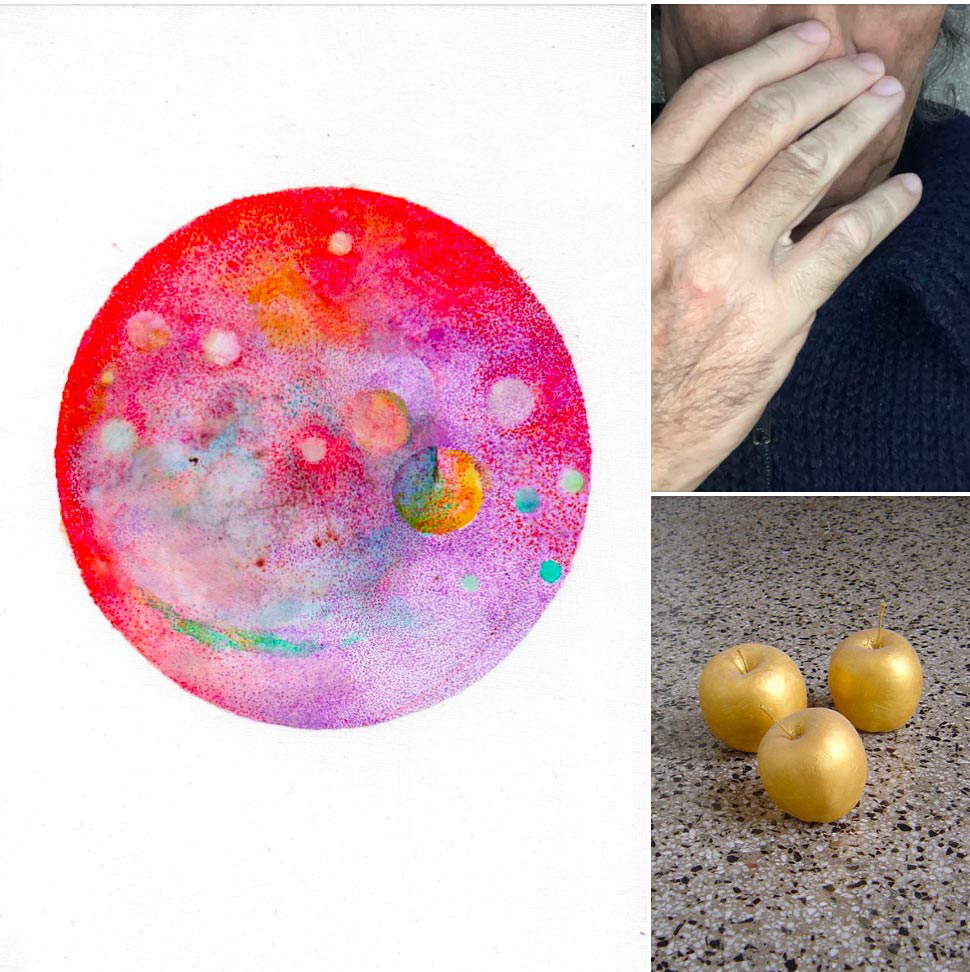

我的回答是 “钓鱼”,来自我在“人行道下......”(2010 年 12 月 13 日,星期一)中的表演。安杰洛继续着神圣的方式:他将上升的大海或下降的天空固定在画布上。他用口红笨拙地书写:我不是在表达自己,而是在暴露自己。他用七片无花果叶遮住文字--神圣行为的生产、牺牲。2015 年 10 月 2 日星期五。安杰洛继续在神圣的道路上前行;他低声说,人不是在寻找,而是在发现。他对抗遗忘的液体实例--绘画:通过给一种无法确定的感觉留出空间来跨越最初的虚无,深呼吸,用双面胶在画面上轻击,一秒又一秒,不急不躁,给予接触,呼唤:轻击在画作的身体上,画作慢慢升起,因为它本来就在那里;将舞蹈的手势、眼睛、大脑和心脏节奏化,时而恐怖,时而欢快,妖娆多姿,甚至换笔变色。他将右手戴在额头上,就像一个遮阳帽。2016 年 12 月 30 日星期五。安杰洛叹息着;疲惫不堪;坐了好几天,他看着父亲的尸体失去了生命,他低声说,我的另一部分离开了。从有限到无限。在神圣的街道上,他画着,无处不在的痕迹,散落一地。2021 年 6 月 18 日,星期五。安吉洛用上周五新月之夜露出的水先擦拭额头,再擦拭脖子;他低语,将阴影抛在身后;这是一个落脚点。一位朋友知道安杰洛的旅程让人难以捉摸,便把自己的出生证送给了他。他将右手握成拳头,放在心口。

读了您的回复,我感觉您的作品在日常创作中赋予了广阔的景观以生命。我想问您,您是如何将自己与您的作品联系起来的?

我可以借用克里斯蒂娜-帕尔米耶里(Cristina Palmieri)关于尼奇(Nitsch)的一句话来回答这个问题......只有像对待生命一样,全身心地投入艺术,才有可能克服自身的短暂性。

在访谈的最后,我想请您谈谈《 Sotto il selciato c’è la spiaggia》,这是您十年来每周都会在 Facebook 上发布的一系列表演。

Sotto il selciato c’è la spiaggia(人行道下是海滩)是我自 2008 年以来在 Facebook 上举办的表演性展览的标题,这个项目是专门为利用这一社交网络的传播潜力而创建的。我将这一行动称为 "Sotto il pavciato c’è la spiaggia“(”人行道下,有海滩"),源自 1975 年赫尔玛-桑德斯(Helma Sanders)的一部电影,而这部电影又取自法国五月的一句著名口号...... "人行道下,有海滩"(Sous le pavés, la plage)。这些都是极简的边缘表演,围绕着自我.... ..在enérgheia, 冥想的行动和随之而来的同步化......然后在我的 Facebook 页面上转录。这些行为的ekphrasis是真实的表演,这不是文学作品、诗歌或俳句,而是一切真实发生的表演作品!表演的概念也可以被理解为一种反省的实践,因此同时被吸收为一种精神和身体的体验。在 2013 年 4 月之前,这些表演的节奏是每天进行一次,也就是说,在这五年里,我每天都会在 Facebook 上发布一次表演。随后,这项行动采用了不同的形式,尤其是不同的时间:不再是每天,而是每周五,以 “星期五-罗宾逊”(Friday-Robinson)的狂野 身份工作,切实感受到自己身处荒岛,始终处于表演模式中,并伴随着绘画(我更喜欢称其为 "siscgni", 从 2017 年 4 月 14 日的表演开始,我采用了 这一术语),然后像瓶装信息一样,将其托付给网络的巨大海洋。卢卡-布利塞特在 Facebook 上评论道:“绘画让人联想到曼陀罗、神奇和象征性的图像;对宇宙象征意义的冥想仪式--凯罗斯抹去了克罗诺斯,暂停了时间概念。这些符号产生的能量在生命之轮的循环中流动,在永恒的圆圈 Kosmòs 中流动。正如克里斯蒂娜-帕尔米耶里(Cristina Palmieri)所指出的:”传播就是传播符号,发现它们,让它们出现。从细微痕迹的并置中构建设计。这些元素共同构成了整体,就像无穷小但紧急且不可替代的部分。无限宇宙的一部分,但最终可以 “分解”--或 “组成”--为数以百万计的元素,就像宇宙,就像我们人类。圆形是最主要的形式,在每部作品中都反复出现,这不是没有道理的。这是一种荣格曼陀罗,艺术家正是在其中散布他的符号“。此外,这些行为在事件发生后立即以第三人称在 Facebook 上进行了转录,就好像行为人不是我,而是其他人。这是一种边缘行为。正如我已经解释过的,在其他时候,这是一种 ”剥夺“,在行动结束时,我总会失去一些自我。我暴露了自己,却没有表达自己。作为意义的生产者,而不是意义的生产者。用西奥兰的话说:”它清空了自己,因此它拯救了你,它使你摆脱了沉重的负担。

本文作者 : Gabriele Landi

Gabriele Landi (Schaerbeek, Belgio, 1971), è un artista che lavora da tempo su una raffinata ricerca che indaga le forme dell'astrazione geometrica, sempre però con richiami alla realtà che lo circonda. Si occupa inoltre di didattica dell'arte moderna e contemporanea. Ha creato un format, Parola d'Artista, attraverso il quale approfondisce, con interviste e focus, il lavoro di suoi colleghi artisti e di critici. Diplomato all'Accademia di Belle Arti di Milano, vive e lavora in provincia di La Spezia.免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。