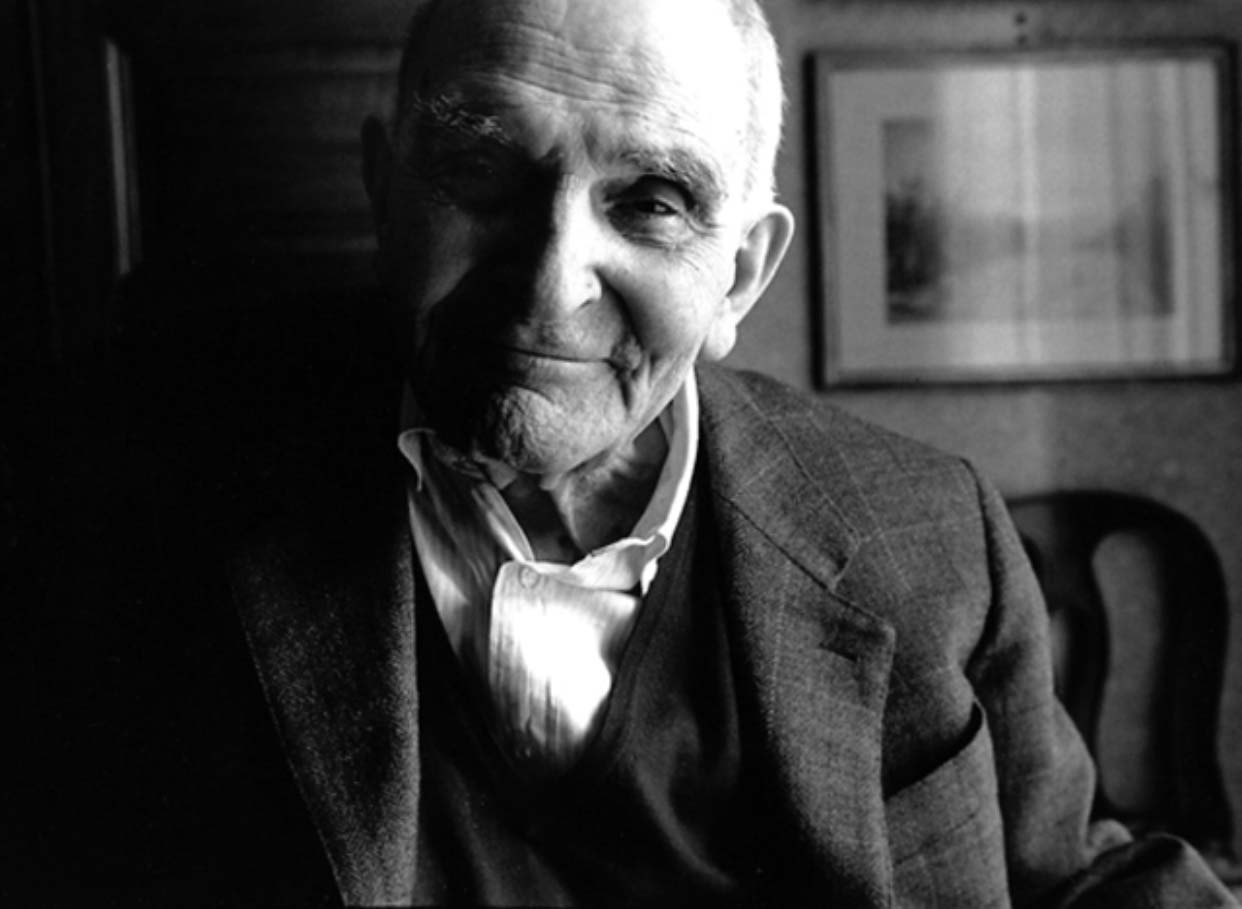

阿蒂利奥-贝托鲁奇(Attilio Bertolucci,1911 年出生于圣普罗斯佩罗-帕尔门塞,2000 年出生于罗马)是意大利最伟大的诗人之一,也是 20 世纪文化最可靠的见证人之一。但他并不自负,他宣称自己要感谢的大师很多,其中最重要的可能是罗伯托-隆吉(Roberto Longhi,1890 年出生于阿尔巴,1970 年出生于佛罗伦萨),他从 1935 年起就是隆吉的学生,当时隆吉接任了博洛尼亚大学的艺术史教席。我在莱里奇小港口附近的泰拉罗(Tellaro)见到了贝托鲁奇,在他那座美丽而奇异的八角形房子里,就像他的家乡帕尔马的洗礼堂一样。他用充满帕尔马风情和永恒轻快语调的歌声,向我讲述了他年轻时与乔治-巴萨尼(Giorgio Bassani)、阿尔贝托-格拉齐亚尼(Alberto Graziani)、弗朗切斯科-阿坎吉利(Francesco Arcangeli)等人一起在 Longhi 工作的经历。他还向我讲述了他与罗伯托-隆基(Roberto Longhi)的终生友谊、他们之间的熟识以及这位艺术史学家对贝托鲁奇(Bertolucci)兄弟的关注:贝纳尔多(Bernardo),他将自己的第一部电影摄影机送给了他,还有朱塞佩(Giuseppe),他非常欣赏朱塞佩奇特的非正式绘画。文章最初发表于 1990 年 11 月的《Giornale dell’Arte》。

BZ.您第一次见到龙希是什么时候?

AB.应该说是见过。那是1934年,在帕尔马举办的科雷乔展上。在大学的一次会议上,在美丽的十七世纪大厅 “dei Cavalieri ”里,他首次展示了科雷焦的作品《冬宫的一位女士肖像》,在此之前,这幅作品一直被错误地认为是洛托的作品。第二年,我在博洛尼亚再次见到了他,斯特拉文斯基正在那里指挥一场音乐会,他的儿子在音乐会上弹钢琴。看到这个和毕加索为他画的漫画一模一样的小个子坐在观众席上,还有隆基和安娜-班蒂,我感到非常激动。但我万万没有想到,就在那个秋天,他就在博洛尼亚担任了艺术史教授。顺便提一下,1933 年举办了一次费拉拉文艺复兴时期绘画展,次年出版了名著《费拉拉军官》(Officina ferrarese),我立刻就读了这本书。

当时,您对龙希的兴趣仅仅是文学方面的吗?

一开始当然是文学兴趣。但在阅读皮耶罗-德拉-弗朗切斯卡的定义,如《圣塞波尔克罗复活》中的基督,“狰狞的野性和近乎野牛”,或《铁匠官》中关于科斯梅-图拉或埃尔科勒-德-罗贝蒂的篇幅时,我发现了一些绝对新的东西。从这些非凡的文本中,我不可避免地开始接触艺术史,尽管是以一种迂回的方式。无论如何,当我从当时在博洛尼亚文学系就读的未婚妻尼内塔那里得知龙希来到这所大学的消息后,我立即离开了帕尔马的法学院,去向他学习。他首先发表了关于博洛尼亚绘画的著名演讲 “从维塔莱到莫兰迪”,这是龙希的一个杰出题目,这让我想起了另一个题目,也许也很优美,但却是 “为龙希 ”而不是 “由龙希 ”写的。

是哪一本呢?

那本《Da Cimabue a Morandi》是为蒙达多利出版社(Mondadori)出版的 “Meridiani ”丛书中的一册,其中收录了龙希的著作选集,该书于1970年龙希去世几年后出版。这个标题是为了把 “罗伯托-隆基的遗骨 ”作为学者的遗骨来颂扬,而不是作为一个非凡的作家的遗骨:他首先是本世纪最伟大的意大利艺术史学家。龙希的思想有许多不一致之处。首先,他不喜欢被视为 “优秀的文学学者”。其次,他是第一个不相信意大利艺术史是一部单一的、渐进的艺术史的人,将他的著作缩编成一卷可能会让人产生这样的想法。再有,在各种文章的历史编排中,发现卷中最后一篇关于现代艺术的文章,实际上是龙希年轻时写的第一篇文章,这也很奇怪。最后,书中没有任何所评论艺术作品的照片复制品。告诉我,以我非常喜爱的画家阿米科-阿斯佩蒂尼(Amico Aspertini)为例,如果眼前没有《Pala del tirocinio》的图像,如何能读懂(并理解)《Officina ferrarese》中关于博洛尼亚收藏馆(Pinacoteca di Bologna)中这幅画底部极小细节的描述:“在乡下,发生了哪些事件!玛吉的队伍从巴蒂文托高地看到圣母的宝座后,停下来从行李中取出即将展出的捐赠品;接着是几位兴高采烈的红衣主教,他们骑着的坐骑似乎还是从十四世纪维塔莱的马厩里牵来的;在他们身后,侍从和军士们骑着马,比阿尔特多费尔(Altdorfer)的人还要机智。在山岗上,当神秘事件宣布时,一些牧羊人即兴表演了一出沙拉雷罗,意大利没有其他人,甚至连菲利皮诺都无法将其描绘得更加邪恶;这幅生动的银色画作已经让人联想到卡洛的乞丐,甚至是我们的西庇阿的辛辣幻想”。

他在大学里的同伴是谁?

我们人很少。几个女孩,几个牧师,然后是弗朗切斯科-阿坎吉利(Francesco Arcangeli)、乔治-巴萨尼(Giorgio Bassani)、阿尔贝托-格拉齐亚尼(Alberto Graziani)、奥古斯托-弗拉斯内蒂(Augusto Frassineti)、弗朗科-乔瓦内利(Franco Giovanelli)、安东尼奥-里纳尔迪(Antonio Rinaldi)。总之,我们一共有六七个人,都在某种程度上对文学和艺术产生了浓厚的兴趣。龙吉给了我们很多。在我们相处的三年里,他表现出了绝对的慷慨。他没有耽误过一节课,即使是带我们出去练习,他也会一直陪着我们。我已经亲眼看到的东西,甚至是一个小时之前看到的东西,似乎完全不同了。在他的口中,这些文字就像有生命的东西一样,充满了魔力。毕竟,龙吉看起来真的有点像魔术师。他非常优雅,脚上总是穿着一双非常奇怪的蜥蜴鞋,长着一张略带中东风情的脸:大鼻子、稀疏的小胡子,嘴上永远挂着一根图尔马克香烟,开着一辆美国车在博洛尼亚转悠,班蒂开得很慢。

土耳其隆基 "的故事是怎样的呢?

这是多年以后,大约在 1960 年发生的一件事。在马尔米堡(Forte dei Marmi)与当时的教育部长梅迪奇共进午餐时,龙吉说他的家族来自部长出生的同一个地区。也就是说,他来自摩德纳省波河附近的康科迪亚村。美第奇回答说,威尼斯共和国时期,许多土耳其人从亚得里亚海沿波河来到康科迪亚避难。我当时什么也没说,但马上就想到了班蒂的一个故事。一个寄宿在威尼斯寄宿学校的孤女在星期天和同学们一起外出时,被一个土耳其人盯上了。那目光的威力如此之大,以至于过了一会儿,拉维尼娅(女孩的名字)就跟着那个土耳其人逃离了寄宿学校。我不知道这个故事是否纯属幻想。可以肯定的是,即使到了今天,班提、拉维尼娅、龙希和协和学校的土耳其人之间的巧合在我看来仍然非常奇特。

这些课是如何上的呢?

首先,他们在清晨上课。他担心的是,直到几年前,博洛尼亚的女士们还在下午茶时间蜂拥而至,参加恩里科-潘扎奇(Enrico Panzacchi)在大学举办的艺术史讲座。他不希望女士们来听他的讲座。所以他把时间定在了早上八点。为了准时,我不得不很早就离开帕尔马。有一次下了一场大雪,当我走进教室时,大衣上还沾着一些雪。龙吉看着我说,也许我的洗礼堂里所罗门和示巴女王身上的雪也是一样的。然后,当他开始讲话时,总是拿着一根手杖,在狭长的讲堂的黑暗中指出他所投影的图片的细节,他就会开始各种发明的烟花。从他大胆而迷人的语言隐喻,到他为艺术家们配音,让他们用自己家乡的方言说话,使他们更生动地表达出自己属于当地学校;这是他非常重视的一个主题。然后是喜欢开玩笑。例如,谈到他在博洛尼亚的前任本维努托-苏皮诺(Benvenuto Supino)时,他经常会告诉我们,如果他自称为 “马兰达托-博科尼”(Malandato Bocconi)也许会更好。或者,在其他学生离开讲堂后,他会开始为我们这些忠实的学生朗诵元首的诗句,用洪亮的声音宣称我们有 “八百万辆自行车”,而不是 “刺刀”。龙吉就是这样一个人,为了一句犀利的话,他不惜丢掉大学教授的职位。

你有机会与他进行批判性对话吗?

对于我的其他同学来说,这样的机会并不多。但我比他们年长,已经出版了两本诗集,其中一本还得到了蒙塔莱的评论,所以有时也可以与他提出不同意见。毕竟,所有伟大的评论家都会犯大错,而龙吉也犯过一些了不起的错误。

例如?

我首先想到的是他对意大利奥托森托时期的批评,这是他与朋友埃米利奥-切奇(Emilio Cecchi)意见相左时写的,写在他 37 年关于卡拉(Carrà)的小书中。在那铿锵有力的开头中,他说,如果说法国十九世纪的绘画几乎是以《库尔贝先生,您好》这幅画为开端的话,那么意大利现代绘画缺少 “一幅最终被称为《晚安,法托里先生》的伟大画作 ”则是一种遗憾。更不用说塞甘蒂尼的 “神秘的秃鹰,栖息在恩甘蒂娜的三色轿子上 ”或德-基里科的 “矫形神 ”了,还有威尼斯维亚蒂科的某些自相矛盾的判断,如假定伊阿科波-巴萨诺比丁托列托优越,或罗莎尔巴-卡里埃拉比蒂埃波罗优越。然而,他的非凡之处仍在于其绝对卓越的批评方法,这使得他的负面评价也变得优美动人。我必须感谢他,即使是在此时此刻,因为正是由于他的唯一优点,我才得以向艺术史敞开大门,而在我们这一代人中,很少有其他作家能够做到这一点。但有一个危险,那就是落入模仿他风格的陷阱。因为龙希过去和现在都是独一无二的。

但他对现代艺术有什么看法呢?

他经常谈论现代艺术,除了众所周知的对库尔贝、雷诺阿、塞尚、博乔尼、卡拉和莫兰迪的偏爱之外,我还记得他对毕加索的不信任,他称毕加索为 “风度主义者”,并将自己(也成为我)对马蒂斯的热爱与毕加索形成鲜明对比。他还经常和我们谈论保罗-克利。电影也是他经常讨论的话题。隆吉是翁贝托-巴巴罗(Umberto Barbaro)的密友,巴巴罗激进的反法西斯主义众所周知,尽管如此,他仍在罗马的电影实验中心工作。这种亲密的关系持续了很长时间,以至于战后在安娜-萨尔瓦多的帮助下,龙吉为他制作了两部关于卡尔帕乔和卡拉瓦乔的纪录片。1936年,在巴巴罗的帮助下,龙吉专门为我们从罗马寄了两部令人难忘的影片到博洛尼亚:杜邦的《Fortunale sulla scogliera》和埃里希-冯-斯特罗海姆的《Sinfonia nuziale》。我负责照看这两部影片,由于是易燃品,禁止随身携带,我不得不把它们放在一个大箱子里,在家里放了一个多月。之后,我们在帕尔马的 Cine-Guf 和伊莫拉的 Cine-Guf 放映了这两部电影,伊莫拉的导演是阿尔贝托-格拉齐亚尼(Alberto Graziani):他可能是隆基最优秀的学生,如果他没有那么快去世,肯定会成为一位伟大的艺术史学家。我们还时不时地谈论爵士乐,这是我向龙吉介绍的一种音乐。带着我的 78 转唱片,我离开帕尔马前往博洛尼亚,和我的同学们一起去龙吉家听唱片。在那里,在一张唱片和另一张唱片之间,他经常会表演一些令人难以抗拒的模仿。例如,他会在自己的胡子上粘上两撇黑色的大胡子,扮演格劳乔-马克思(Groucho Marx),然后带着邪恶的气息,对着陌生人的耳朵说一些可怕的话。在这些会议中,非正式的风格与那些非同寻常的聚会场所(当时的咖啡馆)如出一辙。如果不以阿美利哥-巴托利(Amerigo Bartoli)塑造的阿拉格诺咖啡馆第三厅的 “朋友们”(从龙希到布鲁诺-巴里利、翁加雷蒂、切基、卡达雷利、索菲奇等)为例,我想到的是帕尔马,是皮埃里诺-比安奇一年四季经常光顾的各种咖啡馆,在那里,他追随太阳的轨迹,与我们畅谈数小时,谈论电影和当值客人想知道的其他事情。恩佐-比亚吉(Enzo Biagi)最近告诉我,他和他的朋友们从博洛尼亚专程赶来听他演讲。这是一种在咖啡馆聚会的文明,我们这一代人是最后一批经常光顾的人,而咖啡馆现在已经永远消失了。

关于龙吉有一段传奇故事,他能像其他人一样抓住现实的怪诞之处。

他实际上是一个非常机智的人。1940 年冬天,我们去阿西西旅行。当时他正在写一篇关于斯特凡诺-菲奥伦蒂诺(Stefano Fiorentino)的优美散文,菲奥伦蒂诺的精彩画作就保存在教堂的下层。在那里,毛罗-佩利乔利(Mauro Pelliccioli)正在修复乔托的壁画《圣方济各的故事》,龙吉与他是挚友。和龙吉在一起的有学生,有像我这样毕业后仍是他朋友的学生,也有像朱利亚诺-布里甘蒂这样的 “理想 ”学生,他当时和托伊斯卡一起在罗马学习。在去往阿西西的火车上,隆基和布里甘蒂一个扮演米兰实业家,一个扮演著名的艺术鉴赏家--“波塞拉”。他们比赛谁的归属感最疯狂,龙吉说着一口流利的米兰语,就像一个方言演员。真是令人捧腹。安东尼奥-桑坦杰罗也参加了这次旅行,他几年前出版了《帕尔马省艺术品目录》。我至今还记得(我也把它写进了我的书《卧室》(La camera da letto)中),20 世纪 30 年代初,桑坦杰罗像探险家一样,步行来到卡萨罗拉小教堂(我祖先在帕尔马亚平宁高原上的一个遥不可及的村庄),为一个精美的 13 世纪星形十字架编目。他是个很好的人,是个共产主义者,喝了很多咖啡。

在阿西西,你有没有爬上脚手架去看乔托的修复工作?

没有,可能是太冷了,也可能是和皮埃特罗-托伊斯卡见面的缘故,他在那里跟踪佩利乔利的工作。托伊斯卡不喜欢他的老同学龙吉。于是他向他鞠了很多躬,并强迫我们立即离开。还要记住的是,在那些年里,龙吉从未和我们谈过修复和保护的问题。我相信他只是在生命的最后阶段才谈及这些问题。就托伊斯卡而言,当时的关系非常融洽,以至于托伊斯卡在离开罗马的教职后,理想地指定隆吉本人作为他的继任者。即使是晚年与贝伦森的关系,龙希也在经历了之前的无数问题之后,终于达成了和解。例如,众所周知的对贝伦森 32 年《索引》的评判,龙吉称其为 “艺术铁路的新时间表”。我是从贝伦森那里直接得知这一和解的。事实上,20 世纪 50 年代中期,吉诺-马格尼(Gino Magnani)打电话邀请我去他家吃晚饭,当时贝伦森是他家的客人。话题不可避免地落到了龙希身上,贝伦森讲述了他如何经常去塔蒂剧院拜访龙希,在那里他们一起回忆起他们的老主人,贝伦森请他做那些龙希无与伦比的模仿。

在阿西西之行那天,他已经毕业了,但不是和龙吉一起。

不,因为在 38 年,他休了一年公休假,我没能和他一起毕业。不过,我得说,龙吉不喜欢和他一起毕业的人培养艺术史之外的其他兴趣。想想看,就连皮埃尔保罗-帕索里尼(Pierpaolo Pasolini)这样深受龙吉教学熏陶的人(同时也是一位诗人)都没有和他一起毕业。然而,帕索里尼在 1962 年将《罗马妈妈》献给隆吉时却说,他 “感谢隆吉的形象化雷电”。此外,多角度电影《RoGoPag》中关于意大利乳清干酪的非凡情节足以让人理解帕索里尼与艺术史的关系。虽然《Ricotta》的形象结构都是以 Pontormo 和 Rosso Fiorentino 为参考,在很大程度上要归功于 Longhi,但也要归功于 Giuliano Briganti 的《La Maniera Italiana》。以至于法比安-热拉尔(Fabien Gérard)指出,帕索里尼这些年创作的一首诗的标题《绝望的生命力》正是来自该书中的一句话。

战后您立即创办了Paragone。您打算将它办成一本激进的杂志吗?

不,并没有。不过,在艺术版块,有隆基(Longhi)在中间,不可能不偏袒任何一方。至于文学部分,我们决定遵循的路线是后来《帕拉蒂纳》所遵循的路线,以追求质量为基础。

但隆基是否也在文学部分发挥作用呢?

他的角色不是发表讲话,而只是作为《Paragone letteratura》资料的忠实读者。正是他希望我的印度小屋的诗歌能印入《Paragone出版物》的第一卷。也是他建议将西尔维奥-达尔佐(Silvio D’Arzo)的《他人之家》(Casa d’alterri)放在这些版本的第二或第三卷中出版。

Paragone 是如何诞生的?

那是在 1950 年。当时我们只有几个人--龙吉、我自己、弗朗切斯科-阿坎吉利、皮耶罗-比贡亚里和乔治-巴萨尼--在博洛尼亚开会为杂志奠基。我们立即就一切达成了一致。包括制图,我们决定委托卡洛-马蒂奥利(Carlo Mattioli)负责,他是我介绍给龙基的,和往常一样,他的工作非常出色。直到今天,Paragone的图片仍然是 Mattioli 的作品。会议结束后,我们去莫兰迪的工作室看他,我错过了以高价购买他一幅画作的机会。我看中的是一幅与白色静物画截然不同的作品,莫兰迪当时创作的白色静物画中,月亮与月亮之间的变化微乎其微。那是一幅他在 Fondazza 街的房子前的景色,屋顶被雪覆盖,后来我惊喜地在《莫兰迪的博洛尼亚》一书中找到了这幅画。莫兰迪对我说:"但这幅画还没完成,等完成了再来拿吧。但我不敢,莫兰迪是个很难相处的人。想想他是如何对待可怜的弗朗切斯科-阿坎吉利的吧,就写作质量而言,阿坎吉利可能是隆基的学生中最有天赋的一个。也就是说,莫兰迪除了研究皮耶罗和塞尚之外,还研究了 19 世纪博洛尼亚的风景画家。莫兰迪丢弃了阿坎吉利的文本(后来在《Il Milione》的版本中出版,就好像它是一部小说,或许现在也是一部小说),并让吉林盖利委托兰贝托-维塔利(Lamberto Vitali)起草一本新的专著。阿坎盖利为这件事经历了一段非常艰难的时期,但这并不妨碍他继续爱着这位城市的大师,直到生命的最后一刻。

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。