1922 年 9 月 5 日,阿图罗-马尔蒂尼加入法西斯党。这位威尼斯雕塑家从未放弃过这一选择,甚至在第二次世界大战结束后也没有放弃,当时他因坚持法西斯主义而受到审判并被停职教书。“当时他对自己的律师说:”自从我被吉奥利特主义折磨得饥肠辘辘时,我就相信了这场运动,也就是法西斯主义,它能改善我和意大利的命运。[......]如果要问我二十五年来的雕塑活动和法西斯主义的关系[......]我的回答是,这是我的工作,我为魔鬼服务,就像为永恒的父亲服务一样,而且我将永远如此[......]。雕塑家就像鞋匠,为订货的人做鞋;比如,我不相信牧师,但我很乐意做证词什么的。至于向罗马进军之前的报名,在我看来是高尚的,因为那是一种希望,而之后报名的人不过是懦弱而自私的机会主义者"。关于艺术与法西斯主义之间的关系已经有了很多论述,如果有必要找出不同艺术家从一开始就支持法西斯主义的原因,那么马尔蒂尼的言论就提供了一个有趣的解释关键。一个’希望’:在第一次世界大战的废墟上艰难崛起的意大利,法西斯主义对许多年轻人来说就是这样一个希望,他们从很早的时候就开始接触这一运动。同样,人们对法西斯晚年反对该政权的艺术家们也有很多评价。另一方面,从一开始就反对法西斯主义的艺术家的故事却鲜为人知。

然而,前提是:在墨索里尼运动开始形成的年代,我们就可以发现,法西斯主义所植根的民族主义主张与战时意大利最主要、最新锐的艺术家对过去的凝视之间存在某种重叠。1919 年和 1920 年,出版了两部对理解这一时期意大利艺术主要趋势至关重要的著作:第一部是乔治-德-基里科(Giorgio de Chirico)的《Il ritorno al mestiere 》,发表在《Valori plastici》上:半个世纪以来,研究型画家们争先恐后地努力创造流派和体系,不断为原创性观点、标榜个性而流汗,在各种花招的掩护下兔死狐悲地躲藏起来,作为对自己的无知和无能的最后辩护,将假装的灵性推到了风口浪尖“。”),并呼吁回归传统的技术、科目和礼仪,脱离学院,甚至脱离受远古时代启发的企业模式("那些将成为佼佼者并被视为大师的人,将能够对未成年人行使控制权并充当法官和监察员。最好采用佛兰德斯伟大画家时期使用的纪律")。第二篇文章是Contro tutti i ritorni in pittura,其中莱昂纳多-杜德维尔(Leonardo Dudreville)、阿奇勒-富尼(Achille Funi)、路易吉-罗索洛(Luigi Russolo)和马里奥-西罗尼(Mario Sironi)怒斥 “虚假的原始人”,并认为 “真正的意大利传统是一种从未有过任何传统的传统”。他们提倡 “一种新的、合成的造型结构”,摒弃对古董的模仿,同时也摒弃变形和 “过于细微的形式分析”,以及 “过于零碎的身体分解,以至于无法实现所有的形式发展”:事实上,这篇文章为新月派诗学的发展奠定了基础。1923 年,杜德维尔、富尼和西罗尼参加了新月派的首次展览。

很明显,新月时期的现代古典主义、从文艺复兴开始的对古代艺术的重新评价,以及所有 “回归手工艺 ”或更广泛意义上的回归传统,都在战后的意大利找到了肥沃的土壤,大多数艺术家的研究都是朝着这些方向进行的:甚至有些人,如卡洛-卡拉(Carlo Carrà,他在战前也曾与无政府主义运动关系密切),甚至放弃了他们未来主义的过去:“不幸的是,在艺术的背后,”他在 1920 年的《Valori Plastici》中写道,“革命和解体神话的嘲弄讥笑仍在窥视着我们。然而,我们今天谈论传统和古典主义也有其警示意义。颠覆性的艺术和美学已经被管理了半个多世纪。然而现在,艺术家在经历了感性和物质主义之后,再次变得神秘起来,或者说,同样是柏拉图式的理想主义形式发现者”。因此,早在 1922 年,阿登戈-索菲奇(Ardengo Soffici)就首次提出了 “法西斯主义应该传播并取得胜利的艺术”,并在他的一篇文章(《法西斯主义与艺术》,发表于《Gerarchia》)中首先用否定来定义这种艺术:因此,这种艺术避免模仿外来事物,拒绝最急功近利的现代性(“俄国布尔什维主义顺理成章地美化的现代性”),但也拒绝对意大利古代艺术的模仿。从本质上说,这是一种现代意大利艺术,就像新月派的艺术一样。

这就是当年法西斯主义在艺术家中鲜有反对者的原因,尽管艺术家对法西斯主义的追随既不是立竿见影的,甚至也不是理所当然的:如果有的话,那也是一种渐进的、淡化的追随,必须通过同化来实现,而这种同化是法西斯政权被迫以纲领性的方式逐步进行的。然而,反对派是有生命力的、存在的和搏动的,他们几乎没有采取过公开抗议的形式,他们的行动缺乏协调,而且是以零散的方式进行的。尽管意大利的政权从未成功地规划出一种明确的文化模式,尽管意大利民族主义色彩浓厚,但它仍然对阿尔卑斯山另一侧产生的文学和艺术有着浓厚的兴趣。学者丹尼尔-拉菲尼(Daniel Raffini)写道:“在政权和知识分子之间形成了一种默契”,“这给了知识分子一个回旋的空间,尽管从文化的角度来看,这个空间很小,但从政治的角度来看,这往往是以忠诚为交换条件的。审查往往针对的是人而不是内容:那些直接反对法西斯政策的人成为审查对象,而那些保持低调或接受文化机构同化的人则享有更大的行动自由,即使是在政权不喜欢的问题上”。

早期的一种反对形式是杂志反对,后来或多或少都取得了令人满意的结果。例如,《900 》和《Solaria》这两份杂志都是面向欧洲的,都创办于 1926 年,都对政权的政策持批评态度,以至于前者在办刊三年后被迫停刊,而后者的读者数量则显著增加。另一方面,《索拉里亚 》的编辑人员则出现了明显的分裂,一部分人倾向于走政治脱离的道路,而另一部分人则认为政治行动是根本(《索拉里亚 》的创始人阿尔贝托-卡洛奇(Alberto Carocci)是强硬路线的支持者,他后来于 1936 年创办了《La riforma letteraria 》,并参加了抵抗运动)。朱塞佩-普雷佐里尼(Giuseppe Prezzolini)所遵循的路线非常独特,他在 1922 年写给皮耶罗-戈贝蒂(Piero Gobetti)的信中希望成立一个 “阿波蒂协会”(即 “不买账的人”),以促进远离争斗、远离最激烈的争吵、远离 “普通意大利人”。激烈的争吵,远离 “今天的普通意大利人”,支持以 “澄清思想,彰显价值,在斗争之上保存理想遗产,使其在未来时代回归并开花结果 ”为目标的思想工作。戈贝蒂在自己创办的《自由之路》(La Rivoluzione Liberale )专栏中,于 1922 年 10 月 25 日给普雷佐里尼回信,大声强调 “面对废除选举和新闻自由,想要扼杀我们行动萌芽的法西斯主义,我们要组建的不是阿波蒂公理会,而是死亡之队。不是为了革命,而是为了捍卫革命”。

我们可以在费利斯-卡索拉蒂(Felice Casorati)身上找到与戈贝蒂立场最为一致的艺术家,这也是因为诺瓦拉画家与这位都灵年轻记者之间的友谊,戈贝蒂英年早逝一个月后,卡索拉蒂将这段友谊定义为 “坚韧不拔的完美友谊”。两人大概是在第一次世界大战结束后不久相识的,当时戈贝蒂年仅 18 岁,已经创办了《Energie Nove 》杂志,而卡索拉蒂则找到了他,希望有机会交流年轻的新思想。卡索拉蒂的艺术在当时的时代高度向欧洲经验开放:如果说在第一次世界大战期间,他的绘画主要以分离主义为线索,那么在1920年之后,他则在塞尚的分析方法和意大利传统之间寻求一种调和。L’uomo delle botti(《木桶人》)、Uova sul cassettone(《抽屉柜上的蛋》)和Mattino(《早晨》)等作品都是这一时期的作品,提出了一条与新月时期不同的 “回归秩序 ”之路。然而,戈贝蒂认为《工作室》 才是卡索拉蒂真正的杰作:这幅作品在 1931 年慕尼黑 Glaspalast 大火中被烧毁,但在 20 世纪 50 年代被艺术家复制。戈贝蒂在其专著中写道:“这幅画的结构统一性”,“完全体现在画家创造的空间感和距离感上,赋予所有造型价值以独特的自由和自主性,使环境以适当的广度呼吸。抒情的运动只保留在前景中,这对极乐世界来说显然是危险的,但在背景中,阴影对其进行了测量,反过来又通过背景的黑色增强了色调。在这种几何形的斗争中,灰色画框的停顿起到了有益的干预作用,这种停顿源于画作中心色彩形式的变化,而这些色彩形式几乎构成了光亮变化的静止和隐蔽的源泉”。

反对法西斯主义的另一条战线是在广泛的未来主义运动中开辟的:学者莫妮卡-西奥利(Monica Cioli)写道:“未来主义运动内部存在着一个庞大的所谓’左翼’,由感受到十月革命号召力的艺术家组成,他们坚信’与机械主义相关的教育问题’不应涉及精英阶层,而应涉及无产阶级,即革命的真正历史力量”。左翼未来主义的争论在文化层面上针对所有那些回顾过去的艺术形式(这也是未来主义运动所固有的争论),而在政治层面上,左翼未来主义者反对民族主义、反对战争、反对帝国主义。在政治层面上,左翼未来主义者反对民族主义、反对战争、反对帝国主义,他们反对的理想是持续不断、不可阻挡的革新,是能够不断释放新奇、思想和再生的永恒变革。1924 年,他们的主张在杜伊里奥-雷蒙迪诺(Duilio Remondino)的小册子 《Il futurismo non può essere nazionalista 》(最初设想为演讲,但因公共秩序原因未能发表)中得到了体现。既是对马里内蒂未来主义的长篇抨击(主要指责其保守主义,并因此反对其不忠于运动的原始实例),也是一份简短的政治宣言:我们在书中读到,“一个仍然以罗马为中心的意大利,即使是在复兴的幌子下”,“也会随着时间的推移,重新流淌着一个支配者的鲜血,她想要她的极品和专制生活的鲜血和奴役旧的人类生活形式和旧的观念将卷土重来,建立起最纯粹的被动主义,将艺术拖入专制傲慢的漩涡,毫不犹豫地使自己成为腐朽的传统主义的奴仆,成为无聊的专制者的搔痒器[......]。战争是过时的,而宣扬战争并努力支持战争的民族主义则是一种陈旧的思想、一种不一致的运动、一种不合时宜的理想”。

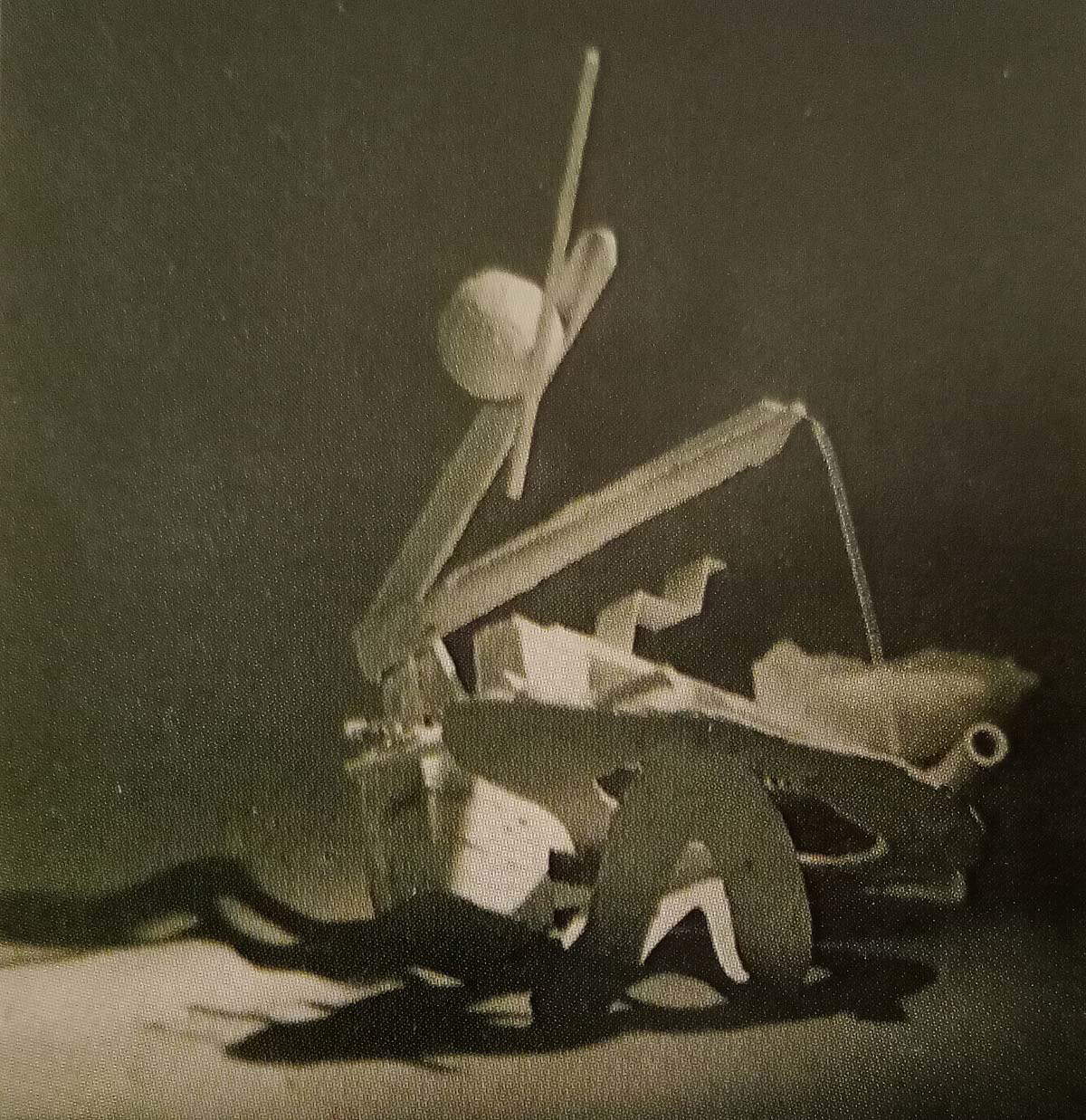

雷蒙迪诺后来加入了意大利共产党的行列,其他左翼未来主义者也信仰共产主义,如维尼希奥-帕拉迪尼(Vinicio Paladini),他认为艺术家有责任 “为人民[......]创作新的、原创的戏剧场景”。......"(1922 年,20 岁的帕拉迪尼在《先锋报》上发表的一篇题为《共产主义艺术》的文章中如是写道)。另一位画家伊沃-潘纳吉(Ivo Pannaggi)也赞同他的要求,并与帕拉迪尼一起在 1922 年签署了《未来主义机械艺术宣言》,该宣言与两幅图画一起发表,分别是帕拉迪尼的《无产者》(Proletario )和潘纳吉的《机械构图》(Mechanical Composition ):在这两位未来主义艺术家的构想中,机器不仅被理解为艺术的灵感源泉,也被理解为无产阶级革命的可能源泉,帕拉迪尼本人在 1922 年发表于《前卫 》杂志的《致知识分子的呼吁书 》中更明确地表达了这种联系(“在我们饱受折磨的精神中出现了一种奇妙的神性,它就是无产阶级和它的机器。我们感到,通过对无产阶级和革命的信仰,我们的艺术可以具有灵魂-大脑的建设性”)。潘纳吉和帕拉迪尼与其他与法西斯主义结盟的未来主义者有着共同的表现手法,但在艺术层面(左翼未来主义者对俄国的构成主义寄予厚望),尤其是在内容层面,他们与法西斯主义渐行渐远。所有其他左翼未来主义艺术家也是如此,从弗留利人路易吉-拉普齐-约翰尼斯(Luigi Rapuzzi Johannis)(他甚至为十月革命绘制了一幅未来主义画作)到皮埃蒙特人菲利亚(Fillìa, 路易吉-科伦坡的笔名)(他在 1922 年写了一本小册子《1+1+1=1 Dinamite》)。 他在 1922 年创作了小册子《1+1+1=1 Dinamite》,其中的无产阶级诗歌 将无产阶级革命的 “红色 ”与无政府主义起义的 “黑色 ”融为一体。

在这方面,还必须提到一个人数稀少但意义重大的无政府未来主义核心,它打算从文化思想(如准自由主义)入手,跟进未来主义中更具颠覆性的思想,并不失时机地组成反对法西斯主义的阵线。1919 年,皮斯托伊塞(Pistoiese)无政府主义者维尔吉利奥-戈佐利(Virgilio Gozzoli)开始出版Iconoclast!这本重要的无政府主义期刊取得了相当大的成功,但随即与法西斯主义的暴力发生了冲突:早在 1921 年 4 月,警察就捣毁了印刷《Iconoclasta! 然而,《Iconoclasta!》 这本自称为 “允许各种合作的无政府主义杂志 ”的生命就此终结,尽管它曾多次计划重新开始出版:最后一期仍然是 1921 年 4 月 15 日的那一期。Iconoclast! 还是在 1920 年围绕无政府主义者是否坚持未来主义的讨论中发挥了主导作用。诗人伦佐-诺瓦托雷(Renzo Novatore)是阿贝勒-里切利-费拉里(Abele Ricieri Ferrari)的笔名,费拉里是拉斯佩齐亚无政府主义团体的主要人物,该团体围绕着《自由》杂志(Il Libertario)展开活动,该杂志由帕斯夸莱-比纳齐(Pasquale Binazzi)和泽尔米拉-佩罗尼(Zelmira Peroni)于 1903 年在拉斯佩齐亚创办,1922 年遭到政权镇压。1921 年,他与诺瓦托雷本人和奥罗-达尔科拉(Auro d’Arcola,诗人兼记者廷蒂诺-佩尔西奥-拉西的笔名)一起创办了杂志《Vertice in Arcola》,该杂志仅发行了两期。我们不知道 Governato 加入未来主义的确切时间,但有一个终点站 ,那就是 1920 年 12 月,当时马里内蒂在 Fiume Legionnaires 的机关刊物La Testa di Ferro ( )上发表了一篇题为Il pittore futurista Giovanni Governato(未来主义画家乔瓦尼-Giovanni Governato)的文章。1921 年,该艺术家参加了在巴黎莱因哈特画廊举办的意大利未来派画家 展,在该展览上,Goverato 与 Balla、Boccioni、Dottori、Dudreville、Funi、Prampolini、Russolo、Sironi、Baldessari 和 Depero 共同展出了四幅作品,这些作品的名称都是程式化的(1er Dynamisme、2ème Dynamisme、3ème Dynamisme、4 ème Dynamisme、5ème Dynamisme、6ème Dynamisme)。就像我们不知道他 1923 年在柏林 Ruggero Vasari画廊展出的作品一样,在那里 Governato 与未来派艺术家 Boccioni、Depero、Dottori、Marasco、Prampolini 和 Russolo 以及多位国际艺术家,尤其是 Archipenko 共同展出了作品。

由于与诺瓦托雷关系密切,1922 年,诺瓦托雷因颠覆活动被通缉,在与宪兵队的枪战中被击毙,Goverato 因此被关押了三个月,甚至在 1924 年接受了审判:诺瓦托雷遇刺当天,口袋里有一份印有画家名字的文件。Governato 的律师恩佐-托拉卡(Enzo Toracca)的辩护词现存于世。 他的辩护围绕着 Cromatico 的 “艺术家戏剧”,"它起源于一个敏感而细腻的灵魂、一颗炽热的心和一个梦幻般的大脑......的折磨。出于这些原因,他与诺瓦托雷(只能被描述为一个在他周围散布’痛苦的同情’的人)一起创办了《Vertice》,这份刊物只能被理解为’向着诗歌、美和荣耀的提升和精神升华的象征’。托拉卡还引用了 Governato 在《Vertice》上发表的绘画宣言的摘录,这对理解他对艺术的理解方式很有帮助:“听着:你想要创作。那么,创作意味着用不存在的东西去做不存在的事情[......]。创作[......]必须是由大脑本能表现出来的无意识,在真诚和自发的痉挛中延伸[......]。必须摒弃理解绘画的愚蠢伪装。只有当绘画的表现形式不是任意的、不可能的形式和色彩,不是抽象的构思,不是任何理智的猜测,而是达到了梦幻般的表现力,产生了绝对新的情感时,它才是一种创作”。

艺术家们在艺术或政治上反对法西斯政权的经历是如何结束的?卡索拉蒂由于与戈贝蒂关系密切,立即受到了法西斯政权的关注,以至于两位重要的评论家卡洛-埃菲西奥-奥波(Carlo Efisio Oppo)和科拉多-帕沃里尼(Corrado Pavolini)收到了一份照会,警告他们不要宣传费利斯-卡索拉蒂及其专著的出版商(即戈贝蒂),因为他们是 “臭名昭著的共产主义者,由外国人支付报酬”,否则将被开除出国家艺术基金会(PNF)和他们撰写文章的杂志。1923 年 2 月 6 日,卡索拉蒂与戈贝蒂、戈贝蒂的父亲以及印刷《新秩序》杂志的印刷商一起被捕,罪名是颠覆罪:他们不久后都被释放了,这次逮捕主要是出于恐吓目的,但这一情况可能暗示了艺术家的某种谨慎,尤其是在戈贝蒂去世后,两人之间的合作也因此中断了。弗朗切斯科-波利(Francesco Poli)写道:“此后几年,卡索拉蒂与法西斯主义的关系一直保持着良好的外交关系,从新月展到双年展和四年展等重大官方艺术活动中,他都没有因摩擦而影响其参与”。尽管如此,卡索拉蒂的经历还是催生了一大批追随者,也就是后来的 “卡索拉蒂派”,该派早在 1921 年就组织了首次展览。这要归功于 “孤独的费利斯-卡索拉蒂”,他 “感到有必要更加努力,帮助那些能够理解它的人的工作,为创造一种新的品味和新的真诚的表达方式做好实际准备”。都灵六人组 "是这一团体的一部分,他们不仅因为与卡索拉蒂有共同的学徒经历而团结在一起,还因为他们对法国经验有着浓厚的兴趣,其中包括后来成为反法西斯阵线上最坚定的艺术家之一的卡洛-列维(Carlo Levi)。

维尼西奥-帕拉迪尼(Vinicio Paladini)在经历了充满希望的开端后,一直生活在艺术和政治生活的边缘,1938年他离开意大利移居美国(直到15年后才返回),而伊沃-潘纳吉(Ivo Pannaggi)则继续他的未来主义研究,但远离积极的政治争论:1942年,他结婚后移居挪威(他的妻子是挪威人)。

乔瓦尼-格罗瓦托在审判后被无罪释放,但仍受到政权的严格控制:这种情况加上拉斯佩齐亚无政府主义核心的分散,使他与之前的经历渐行渐远(除了 1924 年在米兰未来主义大会上的一次演讲,格罗瓦托在演讲中重申了他的无政府主义立场),以至于可以说他职业生涯的未来主义阶段已经结束(从 20 世纪 20 年代末开始,格罗瓦托转而创作象征主义风格的风景画)。不过,他的未来派作品几乎没有留下什么:亚历山德拉-加利亚诺-坎德拉(Alessandra Gagliano Candela)写道:“他在这些年里作为画家的活动,在目前的知识水平下几乎没有任何证据:从他的档案中的照片中可以看到一些’与 20 世纪 20 年代未来派作品相似’的作品”,以及热那亚克罗齐别墅博物馆保存的一些塑料组合 ,这些作品于 1950 年在利古里亚首府罗塔画廊的一次展览中展出。

然而,评论家们对这些经验的审视是不连续的,通常是以专题的方式进行(例如,有一个展览专门讨论戈贝蒂和卡索拉蒂之间的关系,而 Governato 也有自己的专题展览,尽管关于他的作品,从未来主义作品开始,还有很多东西有待发掘):然而,人们从未从横向和更广阔的角度考虑过这些艺术家的作品,因此他们的作品可以成为一个新的、有趣的研究领域。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。