Il 5 settembre del 1922, Arturo Martini prendeva la tessera del Partito fascista. Una scelta che lo scultore veneto non avrebbe mai rinnegato, neppure a seconda guerra mondiale finita, quando subì un processo e venne sospeso dall’insegnamento per la sua adesione al fascismo. “Siccome morivo di fame col giolittismo”, ebbe a dire al suo avvocato in quell’occasione, “ho creduto a questo movimento, cioè al fascismo, per il miglioramento delle sorti mie e dell’Italia. […] Se poi si tratta della mia attività di venticinque anni di scultura e di fascismo […] rispondo che questo è il mio mestiere, cioè tanto di servire il diavolo come il padreterno e lo farò sempre […]. Lo scultore è come il calzolaio che fa le scarpe a chi le ordina; per esempio, io non credo ai preti, ma farei molto volentieri una deposizione o altro. In quanto all’iscrizione ante marcia su Roma, mi pare nobile, perché era una speranza, mentre quelli che si sono iscritti dopo non furono che degli opportunisti vili e interessati”. Tanto s’è scritto sui rapporti tra l’arte e il fascismo, e se occorre individuare i motivi per cui diversi artisti sostennero il fascismo fin dagl’inizî, allora le dichiarazioni di Martini offrono una chiave di lettura interessante. Una “speranza”: tale era il fascismo per tanti giovani che s’avvicinarono al movimento dalle prime ore, in un’Italia che cercava con fatica di rialzarsi dalle macerie della prima guerra mondiale. Allo stesso modo, s’è detto tanto sugli artisti che s’opposero al regime quando il fascismo era ormai al tramonto. Poco note al grande pubblico sono invece le vicende degli artisti che avversarono il fascismo fin da subito.

Si pone però necessaria una premessa: già negli anni in cui il movimento di Mussolini cominciava a strutturarsi, è possibile osservare una certa sovrapposizione tra le rivendicazioni nazionalistiche sulle quali il fascismo seppe affondare le proprie radici e lo sguardo che i principali e più aggiornati artisti italiani del periodo tra le due guerre rivolgevano al passato. Nel 1919 e nel 1920 vengono pubblicati due testi fondamentali per comprendere gli orientamenti maggioritarî dell’arte italiana del periodo: il primo è Il ritorno al mestiere di Giorgio de Chirico, pubblicato su Valori plastici, che s’apriva con una polemica contro le avanguardie (“Ormai è un fatto palese: i pittori ricercatori che da mezzo secolo in qua si scalmanano, si arrabattano a inventare scuole e sistemi, sudano per lo sforzo continuo di pareri originali, di sfoggiare una personalità, riparano conigliescamente dietro l’egida di trucchi multiformi, spingono avanti quale ultima difesa della loro ignoranza e della loro impotenza, il fatto di una pretesa spiritualità”), e auspicava un ritorno a tecniche, soggetti e modi tradizionali, una ripartenza dalle accademie, e finanche modelli corporativi ispirati a quelli d’un passato lontano (“coloro che verranno a essere i migliori e saranno ritenuti maestri, potranno esercitare un controllo e fungere da giudici e da ispettori sui minori. Sarebbe bene adottare le discipline in uso all’epoca dei grandi pittori fiamminghi”). Il secondo testo è Contro tutti i ritorni in pittura, in cui Leonardo Dudreville, Achille Funi, Luigi Russolo e Mario Sironi si scagliavano contro i “falsi primitivi” e, con l’idea che “la vera tradizione italiana è quella di non aver mai avuto tradizione alcuna”, promuovevano “una nuova e sintetica costruzione plastica” che rifuggisse la pedestre imitazione dell’antico, ma anche la deformazione e la “troppo minuta analisi delle forme”, le “troppo frammentarie scomposizioni dei corpi per darne tutti gli sviluppi formali”: il testo, di fatto, poneva le basi per lo sviluppo della poetica del gruppo Novecento, alla cui prima mostra, nel 1923, avrebbero preso parte gli stessi Dudreville, Funi e Sironi.

È evidente che il classicismo moderno di Novecento, la rivalutazione dell’arte antica a cominciare da quella del Rinascimento e, in generale, tutti i “ritorni ai mestieri” o, più in generale, alla tradizione, trovarono un terreno fertile nell’Italia del primo dopoguerra, e verso queste direzioni s’orientarono le ricerche della più parte degli artisti: ci fu anche chi, come Carlo Carrà (che prima della guerra era stato anche vicino al movimento anarchico), giunse persino ad abiurare i proprî trascorsi futuristi: “Purtroppo dietro alle arti”, scriveva nel 1920 su Valori Plastici, “fa ancora capolino il ghigno beffardo della mitologia rivoluzionaria e dissolutrice. Il fatto però che oggidì si riparli di tradizione e di classicità ha pure il suo significato ammonitore. È più di mezzo secolo che non si fa che somministrare un’arte e una estetica sovversiva. Ora, però, dopo essere stato sensuale e materialista, l’artista va ridiventando mistico, o, ciò che è lo stesso, idealista platonico scopritore di forme”. Già nel 1922, poi, sarebbe giunta la prima proposta d’un’arte “che il fascismo dovrebbe diffondere e far trionfare”, e che Ardengo Soffici, in un suo articolo (Il fascismo e l’arte, pubblicato su Gerarchia), definiva soprattutto per negazione: un’arte, quindi, che evitasse l’imitazione di cose straniere, che rifiutasse la modernità più spinta (quella “glorificata logicamente dal bolscevismo russo”), ma anche l’emulazione pedestre dell’arte italiana antica. Un’arte italiana moderna, in sostanza, come quella dei novecentisti.

Questo dunque, in estrema sintesi e banalizzando, il contesto, e queste le ragioni per cui il fascismo trovò in quegli anni pochissimi oppositori tra gli artisti, benché l’adesione degli artisti al fascismo non sia stata né immediata né tanto meno scontata: fu semmai progressiva e diluita, e dovette esser messa in atto attraverso un’assimilazione che il regime fu costretto a perseguire in maniera programmatica e per gradi. Era comunque viva, presente e pulsante un’opposizione che non assunse quasi mai le forme della contestazione aperta e che procedette senza coordinamento e in maniera frammentaria, ma che non mancò di far sentire la propria pur flebile voce, sebbene nel contesto di un’Italia governata da un regime che non arrivò mai a programmare un modello culturale definito, un’Italia che, malgrado gli afflati nazionalisti, continuava a nutrire un interesse vivissimo per le letterature e le arti che si producevano di là dalle Alpi. “Si creò tra il regime e gli intellettuali”, ha scritto lo studioso Daniel Raffini, “una sorta di tacito patto, che diede agli intellettuali uno spazio di manovra seppur piccolo dal punto di vista culturale, spesso in cambio della fedeltà dal punto di vista politico. La censura tendeva a colpire le persone più che i contenuti: erano presi di mira coloro che si esponevano in maniera diretta contro le politiche fasciste, mentre chi manteneva un profilo più basso o accettava l’assimilazione agli organi di cultura godeva di una maggiore libertà di azione anche per quanto riguarda le tematiche malviste dal regime”.

Una prima forma d’opposizione, sfociata poi in esiti più o meno felici, fu quella delle riviste, secondo tre modalità individuate dal summenzionato Raffini: lo scontro, il compromesso, il tentativo d’assimilazione. Significativi, per esempio, i casi di 900 e Solaria, entrambe riviste aperte all’Europa, entrambe fondate nel 1926, ed entrambe critiche nei riguardi delle politiche del regime, tanto che la prima fu costretta a chiudere dopo tre anni d’attività, l’altra invece conobbe una marcata spaccatura tra chi, in redazione, avrebbe preferito seguire la via del disimpegno politico, e chi invece riteneva fondamentale un’azione anche politica (Alberto Carocci, fondatore di Solaria e sostenitore della linea più intransigente, avrebbe poi fondato nel 1936 La riforma letteraria e avrebbe in seguito partecipato alla Resistenza). Singolare la linea seguita da Giuseppe Prezzolini che, scrivendo a Piero Gobetti nel 1922, auspicava la formazione d’una “Società degli Apoti” (ovvero di “coloro che non se la bevono”), che promuovesse la lontananza dalla mischia, dalla contesa più accanita, dalla “media italianità attuale” in favore d’un lavoro intellettuale guidato dal fine di “chiarire delle idee, di far risaltare dei valori, di salvare, sopra le lotte, un patrimonio ideale, perché possa tornare e dare frutti nei tempi futuri”. Gobetti, dalle colonne de La Rivoluzione Liberale da lui stesso fondata, il 25 ottobre del 1922 rispondeva a Prezzolini sottolineando a gran voce che “di fronte a un fascismo che con l’abolizione della libertà di voto e di stampa volesse soffocare i germi della nostra azione formeremo bene, non la Congregazione degli Apoti, ma la compagnia della morte. Non per fare la rivoluzione, ma per difendere la rivoluzione”.

Si può individuare in Felice Casorati l’artista che più e meglio condivise le posizioni di Gobetti, anche in virtù dell’amicizia che legava il pittore di Novara al giovane giornalista torinese, amicizia che Casorati avrebbe definito, un mese dopo la prematura scomparsa di Gobetti, “tenace completa perfetta”. I due s’erano presumibilmente conosciuti poco dopo la fine della prima guerra mondiale, quando Gobetti, appena diciottenne, aveva già fondato la rivista Energie Nove e Casorati lo aveva avvicinato cercando un’occasione per scambiare idee nuove e giovani. L’arte di Casorati, a quelle altezze cronologiche, è aperta all’esperienze europee: se negli anni della prima guerra mondiale la sua pittura guarda con prevalenza agli spunti delle secessioni, dopo il 1920 cercherà una mediazione tra l’approccio analitico di Cézanne e il ricorso alla tradizione italiana. Sono di questo periodo opere come L’uomo delle botti, Uova sul cassettone, Mattino, che proponevano una via al “ritorno all’ordine” diversa rispetto a quella di Novecento. Gobetti considerava tuttavia Lo studio come il vero capolavoro di Casorati: l’opera andò distrutta durante l’incendio del Glaspalast di Monaco del 1931, ma fu replicata dall’artista negli anni Cinquanta. “L’unità costruttiva del quadro”, scriveva Gobetti nella sua monografia dedicata all’artista, “è tutta nel senso spaziale e nelle distanze che il pittore riesce a creare dando a tutti i valori plastici una singolare libertà e autonomia sì che l’ambiente respiri con la dovuta ampiezza. Il movimento lirico è tenuto esclusivamente in primo piano con evidente pericolo per l’euritmia, senonché in secondo piano le ombre lo misurano e sono alla loro volta valorizzate come tonalità dal nero dello sfondo. In questa lotta geometrica interviene utilmente la pausa del telaio grigio che ha la sua origine al centro del quadro dal gioco vario delle forme colorate che costituiscono quasi la riposata e nascosta sorgente di varietà luminosa”.

Un altro fronte d’opposizione al fascismo venne aperto in seno all’ampia compagine futurista: esisteva, all’interno del movimento, un’ampia ala cosiddetta “di sinistra” composta da artisti che avevano avvertito il fascino della Rivoluzione d’Ottobre, e la cui convinzione era che “la questione dell’educazione connessa al macchinismo”, scrive la studiosa Monica Cioli, non dovesse “riguardare un’élite ma il proletariato, la vera forza storica della rivoluzione”. La contestazione del futurismo di sinistra era diretta, sul piano culturale, a tutte quelle forme d’arte che guardavano al passato (contestazione del resto intrinseca al movimento futurista), mentre sul piano politico i futuristi di sinistra si battevano contro il nazionalismo, contro la guerra, contro l’imperialismo, ideali ai quali contrapponevano l’idea d’un rinnovamento costante e inarrestabile, d’un’eterna trasformazione capace di sprigionare di continuo novità, idee, rigenerazione. Le loro rivendicazioni avrebbero trovato forma nel 1924 in un pamphlet di Duilio Remondino, Il futurismo non può essere nazionalista (inizialmente pensato come un discorso, che però gli fu impedito di pronunciare per ragioni d’ordine pubblico), ch’è al contempo un lungo attacco contro il futurismo marinettiano (tacciato, sostanzialmente, di conservatorismo e quindi osteggiato in quanto ritenuto infedele nei riguardi delle istanze primigenie del movimento) e un breve manifesto politico: “Un’Italia che avesse ancora per cuore Roma, anche sotto la parvenza di rinnovamento”, vi si legge, “tornerebbe col tempo a pulsare con sangue di dominatrice che vuole per la sua vita superba e dispotica sangue e schiavitù, vecchie forme di vita umana e vecchi concetti che tornerebbero a instaurare il più puro passatismo, trascinando nel gorgo di una prepotenza autoritaria l’arte, che non tarderebbe a farsi serva di convenzionalismo decrepito, sollucchero di despoti annoiati […]. La guerra è passatista e il nazionalismo che la promuove, e si sforza a suffragarla, viene a essere un’idea vecchia, un movimento inconsulto, un anacronismo dell’ideale”.

Remondino sarebbe poi entrato nei ranghi del Partito Comunista d’Italia, e di fede comunista sarebbero stati altri futuristi di sinistra, come Vinicio Paladini, che riteneva un dovere per l’artista quello di creare “per il popolo […] scene nuove, originali per le recite che verranno date nei teatri comunisti, […] per le decorazioni più belle, luminose ed avanzate per le sue stanze” (così scriveva un ventenne Paladini nel 1922 in un articolo intitolato Arte comunista, pubblicato sulla rivista Avanguardia). Condivise le sue istanze un altro pittore, Ivo Pannaggi, che assieme a Paladini firmò nel 1922 il Manifesto dell’arte meccanica futurista, pubblicato assieme a due disegni, un Proletario di Paladini e una Composizione meccanica di Pannaggi: la macchina, nella concezione dei due artisti futuristi, era da intendersi non solo come forza ispiratrice dell’arte, ma anche come possibile sorgente della rivoluzione del proletariato, associazione che Paladini stesso, sempre nel 1922, avrebbe reso ancor più chiara in un Appello agli intellettuali pubblicato sempre su Avanguardia nel 1922 (“una meravigliosa divinità è sorta nei nostri spiriti tormentati, ed è il proletariato e la sua macchina. Sentiamo che la nostra arte per la fede nel proletario e nella rivoluzione, può prendere aspetto di costruttività animo-cerebrale”). Pannaggi e Paladini condividevano i mezzi espressivi con altri futuristi ch’erano invece allineati al fascismo, ma s’allontanavano da questi ultimi sia sul piano artistico (i futuristi di sinistra guardavano molto al costruttivismo russo) sia, soprattutto, sul piano dei contenuti. Lo stesso vale per tutti gli altri artisti futuristi di sinistra, dal friulano Luigi Rapuzzi Johannis che giunse addirittura a dipingere un quadro futurista dedicato alla Rivoluzione d’Ottobre, al piemontese Fillìa (pseudonimo di Luigi Colombo), che nel 1922 scriveva un libello 1+1+1=1 Dinamite. Poesie proletarie mosso dall’idea di fondere il “Rosso” della rivoluzione proletaria al “Nero” della rivolta anarchica.

A tal proposito, va infine menzionato anche lo sparuto, ma significativo, nucleo anarco-futurista che intendeva dar seguito alle idee più eversive del futurismo, a cominciare da quelle culturali (il paroliberismo, per esempio), e non poté non costituire un fronte d’opposizione al fascismo. Era il 1919 quando l’anarchico pistoiese Virgilio Gozzoli avviò le pubblicazioni dell’Iconoclasta!, importante periodico anarchico che ebbe un discreto successo ma che si scontrò immediatamente con la violenza del fascismo: già nell’aprile del 1921 gli squadristi distrussero la tipografia in cui l’Iconoclasta! veniva stampato e picchiarono con violenza Gozzoli che decise di spostare le sue attività d’opposizione al fascismo a Parigi. Tuttavia, la vita della “rivista anarchica aperta a varie collaborazioni”, come l’Iconoclasta! si definiva, era ormai definitivamente terminata, malgrado diversi progetti di riavviare le pubblicazioni: l’ultimo numero rimase quello del 15 aprile 1921. L’Iconoclasta! svolse tuttavia un ruolo di primo piano nella discussione, sorta nel 1920, attorno all’adesione degli anarchici al futurismo, nell’ambito della quale si distinse la personalità del poeta Renzo Novatore, pseudonimo di Abele Ricieri Ferrari, nome di spicco del nucleo anarchico spezzino che gravitava attorno alla rivista Il Libertario, fondata proprio a La Spezia nel 1903 da Pasquale Binazzi e da Zelmira Peroni, e che venne soppressa già nel 1922 dal regime. Del gruppo faceva parte anche Giovanni Governato detto il Cromatico, pittore d’origini piemontesi ma trasferitosi presto sulle rive del golfo dei Poeti, e che nel 1921, assieme allo stesso Novatore e ad Auro d’Arcola (pseudonimo del poeta e giornalista Tintino Persio Rasi), fondò proprio ad Arcola la rivista Vertice, che uscì soltanto in due numeri. Non sappiamo con precisione quando Governato aderì al futurismo, ma esiste un terminus post quem che è il dicembre 1920, quando nella rivista La Testa di Ferro, l’organo dei legionari di Fiume, fu pubblicato un articolo di Marinetti intitolato Il pittore futurista Giovanni Governato. Nel 1921, l’artista avrebbe partecipato alla mostra Peintres futuristes italiens tenutasi alla Galerie Reinhardt di Parigi, dove Governato espose assieme a Balla, Boccioni, Dottori, Dudreville, Funi, Prampolini,Russolo, Sironi, Baldessari e Depero e dove espose quattro opere, dai nomi programmatici (1er Dynamisme, 2ème Dynamisme, 3ème Dynamisme, 4ème Dynamisme), ma delle quali oggi non è rimasta traccia, così come non conosciamo le opere che espose nel 1923 alla galleria di Ruggero Vasari a Berlino, dove Governato esponeva assieme ai futuristi Boccioni, Depero, Dottori, Marasco, Prampolini e Russolo e diversi artisti internazionali, su tutti Archipenko.

Per la sua vicinanza a Novatore, ucciso nel 1922 durante uno scontro a fuoco coi carabinieri mentre era ricercato per le sue attività ritenute sovversive, Governato venne incarcerato per tre mesi e subì anche un processo, nel 1924: Novatore, il giorno del suo assassinio, aveva in tasca un documento che recava il nome del pittore. È rimasta la trascrizione dell’arringa dell’avvocato di Governato, Enzo Toracca, la cui linea difensiva verteva sul “dramma di artista” del Cromatico, “che ha la sua origine dal tormento di uno spirito sensibile e delicato, di un cuore ardente e di un cervello fantastico... ribelle certo, per natura e per temperamento, contro le imposizioni e i dettami della mediocrità trionfante”, e per tali ragioni, assieme a Novatore (che non poteva esser descritto che come un uomo che attorno a sé diffondeva “torbida simpatia”), aveva fondato Vertice, pubblicazione da intendere unicamente come “un simbolo di elevazione e di ascesa spirituale, verso la poesia, la bellezza, la gloria”. Toracca citava anche brani del manifesto pittorico che Governato aveva pubblicato su Vertice, utile per capire il modo in cui intendeva la propria arte: “Ascolta: tu vuoi creare. Ebbene, creare significa far qualche cosa di non ancora esistente, coll’inesistente […]. La creazione […] deve essere l’inconscio fatto palese dall’istinto cerebrale, teso in uno spasimo di sincerità e di spontaneità […]. Bisogna troncare la stupida pretesa di capire il quadro. Il quadro sarà creazione solo quando, indipendentemente da qualsiasi rappresentazione che non sia forma e colore arbitrari ed inverosimili, concepiti astrattamente e al di sopra di qualsiasi speculazione intellettuale, raggiunga tale potenza di espressione fantastica, da produrre emozioni assolutamente nuove”.

Come terminarono l’esperienze degli artisti che esercitarono un’opposizione, artistica o politica, al regime fascista? Casorati, per la sua vicinanza a Gobetti, venne attenzionato fin da subito dal regime, tanto che a due importanti critici, Carlo Efisio Oppo e Corrado Pavolini, venne fatta recapitare una nota in cui li si diffidava a pubblicizzare Felice Casorati e l’editore della sua monografia (cioè Gobetti), in quanto “notoriamente comunisti e pagati dallo straniero”, pena l’espulsione dal Pnf e dalle riviste nelle quali scrivevano. Il 6 febbraio del 1923, Casorati fu anche arrestato, assieme a Gobetti, al padre di Gobetti e al tipografo che stampava la rivista Ordine Nuovo, con l’accusa di sovversione: vennero tutti rilasciati poco dopo, essendo l’arresto soprattutto a scopo intimidatorio, ma la circostanza probabilmente dovette suggerire all’artista una certa prudenza, specialmente dopo la scomparsa di Gobetti e quindi l’interruzione della collaborazione tra i due. In seguito, Casorati avrebbe evitato ogni coinvolgimento diretto con la politica, e il “suo rapporto con il fascismo”, ha scritto Francesco Poli, “sarà, negli anni successivi, molto diplomatico, senza frizioni tali da compromettere la sua partecipazione alle maggiori manifestazioni artistiche ufficiali, dalle mostre del Novecento alle partecipazioni a Biennali e Quadriennali”. L’esperienza di Casorati diede tuttavia origine a una nutrita schiera di seguaci, poi appellati come la “scuola di Casorati”, che organizzò la sua prima mostra già nel 1921, che proponeva un’arte, avrebbe riconosciuto lo stesso Gobetti recensendo proprio quell’esposizione sotto pseudonimo, “lontana da ogni sistematicità di accademia, nata dal nulla, rimasta nascosta e limitata”, grazie a un “Felice Casorati rimasto solitario” che “ha sentito il bisogno di lavorare di più, di aiutare il lavoro di chi lo poteva comprendere, di preparare praticamente la creazione d’un gusto nuovo e d’una nuova sincerità d’espressione”. Ne avrebbero fatto parte i “Sei di Torino”, artisti tutti accomunati, oltre che dal comune alunnato presso Casorati, dal forte interesse per le esperienze francesi, tra i quali spicca Carlo Levi, che sarebbe diventato poi uno degli artisti più impegnati sul fronte dell’antifascismo.

Vinicio Paladini, dopo i suoi promettenti esordî, visse sostanzialmente ai margini della vita artistica e politica, e nel 1938 lasciò l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti (sarebbe tornato soltanto quindici anni dopo), mentre Ivo Pannaggi continuò la propria ricerca futurista ma si mantenne lontano dalla contesa politica attiva: poi, nel 1942, dopo il matrimonio, si trasferì in Norvegia (la moglie era norvegese).

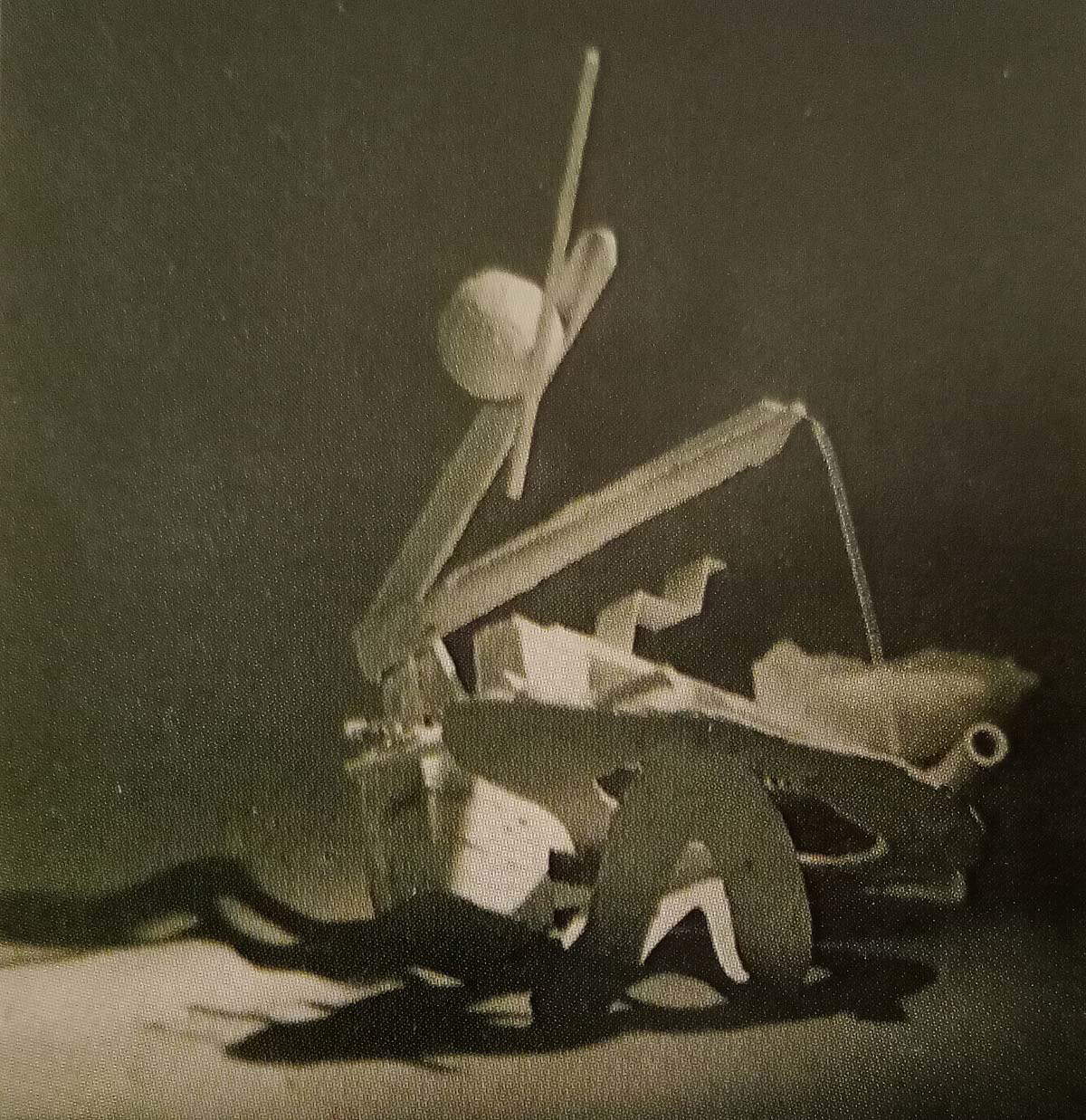

Giovanni Governato uscì dal processo assolto, tuttavia era tenuto sotto stretto controllo dal regime: questa circostanza, unita alla dispersione del nucleo anarchico spezzino, lo allontanò dalle precedenti esperienze (fatto salvo un intervento, al Congresso futurista di Milano del 1924, in cui Governato ribadiva la propria posizione anarchica), tanto che anche la fase futurista della sua carriera poteva dirsi ormai conclusa (dalla fine degli anni Venti, Governato si sarebbe dato a una pittura di paesaggio di stampo simbolista). Rimane poco tuttavia della sua opera futurista: “la sua attività di pittore di questi anni”, ha scritto Alessandra Gagliano Candela, “può contare allo stato attuale delle conoscenze su poche testimonianze: qualche suggerimento può venire da foto del suo archivio” in cui si vedono opere che rivelano “analogie con opere futuriste degli anni Venti”, oltre che da alcuni Complessi plastici conservati al Museo di Villa Croce di Genova, esposti nel 1950 a una mostra presso la Galleria Rotta nel capoluogo ligure.

Si tratta comunque d’esperienze che sono state vagliate dalla critica in maniera discontinua, solitamente con taglio monografico (è stata dedicata, per esempio, una mostra al rapporto tra Gobetti e Casorati, e anche Governato ha avuto la sua mostra monografica, anche se molto rimane da scoprire sulla sua produzione, a cominciare proprio da quella futurista): il lavoro degli artisti che già nei primi anni Venti si discostarono dalle tendenze artistiche degli artisti vicini al fascismo, o che addirittura opposero una contestazione diretta al fascismo, e del quale in questa sede s’è dato cenno per sommi capi e senza pretesa d’esaustività, non è però mai stato considerato secondo un punto di vista trasversale e allargato, e potrebbe dunque costituire un nuovo, interessante campo di ricerca.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.