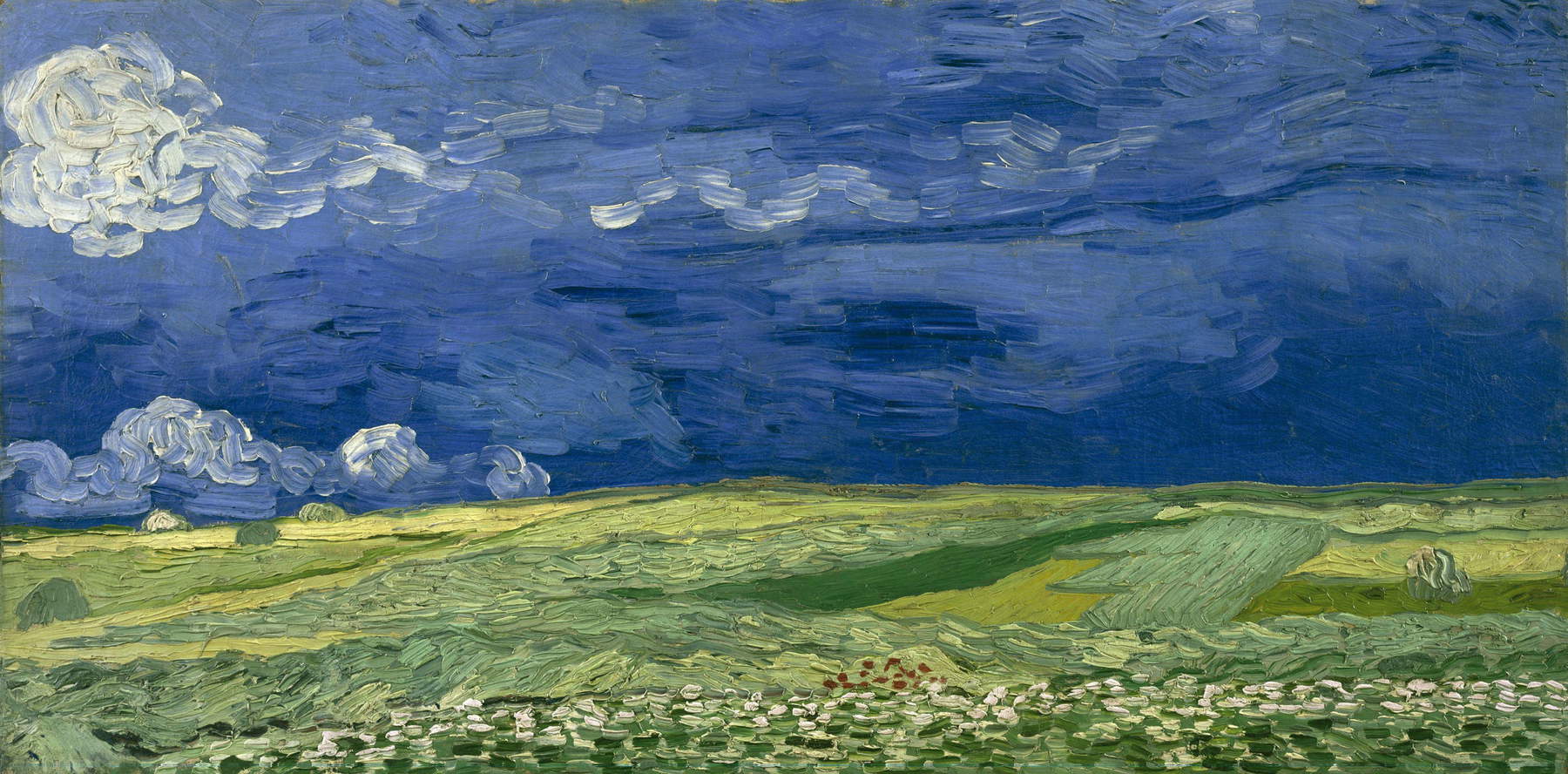

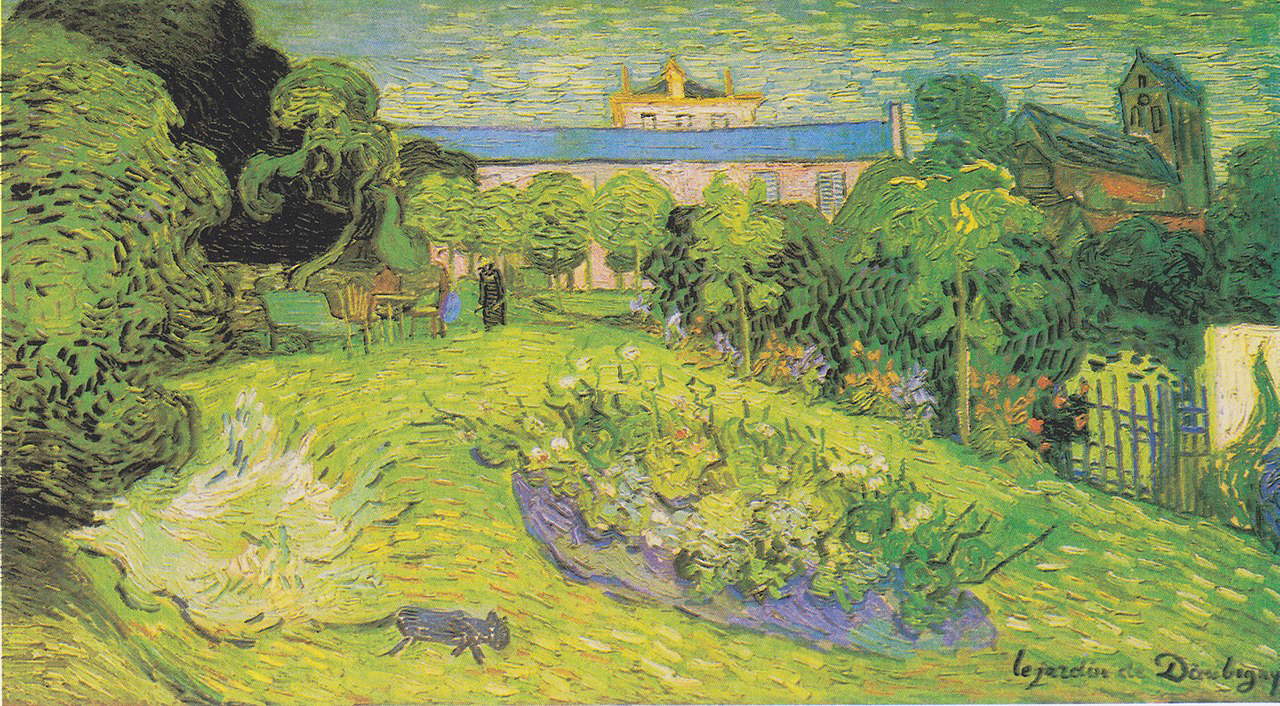

1890年7月中旬,文森特-凡高去世前几天,他在写给弟弟提奥和弟媳乔的信中说,他画了三幅大油画,三幅 “在动荡的天空下的大片麦田”,他画这些画是想让它们充满感情,让它们表达悲伤和极度的孤独。“梵高写道:”这些油画将告诉你我无法用言语表达的东西,我认为乡村的健康和坚固。我们无法准确确定梵高所指的是哪几幅油画,可能是《躁动天空下的 麦田 》、《有乌鸦的麦田 》和《道比尼花园》,前两幅如今收藏在阿姆斯特丹的梵高博物馆,另一幅收藏在巴塞尔的艺术博物馆,但这并不重要:对于理解梵高的意思来说,更重要的是这些作品的氛围,而不是准确的识别。梵高的极端作品常常被解读为明显的症状,是他精神痛苦的最明显表现,更何况他本人在给家人的信中声称,他是故意要唤起那种压迫着他的悲伤感,他称之为 “风暴”,威胁着他的生存。然而,尽管凡高本人提供了理解这些画作的原因的关键,但评论家们也许过于关注原因,而很少关注结果。乡村的景色对他产生了有益的影响,这是他对提奥和乔说的,艺术家当时的感受和让他安心的东西之间的对立在梵高生命最后几天创作的画作中得到了表现。艺术家所感受到的痛苦与乡村的 “健康和强化 ”效果之间的矛盾是显而易见的,而这种矛盾背后的因素,我们稍后会看到,也是我们今天仍然被风景画所吸引的原因之一,就像我们几个世纪以来一直被风景画所吸引一样。

这里的 “风景 ”指的是作为地域的一个方面的所有事物,无论风景是城市的还是自然的,也无论风景中必须包含多少自然元素。无论风景画中的城市景色是否合理,也无论为我们提供风景的媒介(绘画还是摄影:这里只提及绘画)。与此同时,我们对风景画感兴趣的基础是西方文明史上某一时刻发生的剧烈断裂,格奥尔格-西美尔(Georg Simmel)在《风景论文集》中将这一断裂定位于中世纪末期,即 “存在的内在和外在形式的个体化,世界与世界之间原有联系的解体,以及原有的、统一的和统一的存在形式的消失。存在,原有的纽带和结合体解体为特定的有区别的实体[......]使我们第一次看到了自然界中的风景”(值得注意的是,西美尔所说的 “风景 ”是指自然界中被限定的、被划定范围的片断,包括在瞬间或持久的视野中)。风景画在古代和中世纪是不存在的,因为风景画的创作 “需要撕裂对普遍自然的统一感受”。另一方面,即使在古代是否也存在景观意识,我们可以争论这种割裂的确切年代,争论人类从自然的无限整体中分离出来成为一个单元的观念何时成为普遍观念(因为这才是问题的关键所在:不是人类何时意识到自己从自然的整体中分离出来,而是这种观念何时成为普遍意识),但风景画显然是在产生风景意识的地方开始传播的,即西美尔所说的 “大自然的一部分”(这显然是矛盾的,因为大自然没有任何部分),它与其他部分是分离的,可以成为沉思、描述和艺术表现的对象。

有趣的是,在科学革命时期,风景画开始在整个欧洲传播,事实上证明了一种不同的理解自然的方式,一种被认为是可分析、可分解、可测量其所有部分的自然,与之相对的是一种超越我们理解和测量其现象的意志而充满活力的自然。不过,有证据表明,风景画在 16 世纪中叶就已经存在,甚至相当广泛:1547 年,乔治-瓦萨里(Giorgio Vasari)在写给贝内德托-瓦尔基(Benedetto Varchi)的一封信中写道:"没有一家补鞋匠的家里没有托迪的城镇。就在一年后,保罗-皮诺(Paolo Pino )在《绘画对话 》(Dialogo della Pittura )中写道,北欧画家 “假装他们居住的国家,因为他们的野性,这些国家才最值得感激”。瓦萨里的说法可能有些夸张,也许这种画种的传播并没有那么广泛,但是,风景画这种刚刚诞生的画种在艺术流派中一般都排在最后一位,这一事实清楚地证明了风景画的一个特点,即它的直接性,即使在今天,它仍然如此受欢迎:Rezio Buscaroli 在其 1935 年的文章《意大利的风景画》(La pittura di paesaggio in Italia )中谈到风景画的诞生时,将其定义为 “民主 ”画种,因为它 “能够满足画廊和大厅内部、立面和外廊外部装饰的每一种简便而即时的动机,而且成本也相对较低”,还因为 “风景画具有广泛的可能性,能够满足画廊和大厅内部、立面和外廊外部装饰的每一种简便而即时的动机,而且成本也相对较低”。这也是因为弗兰德斯和荷兰之间创作的风景画尺寸较小,用于 “小型室内装饰”。事实上,到了 16 世纪末,风景画才脱离了匾额或小画布,进入壁画装饰领域。1580 年至 1582 年间,梵蒂冈风之塔的装饰壁画由这一体裁的先驱马蒂斯(Matthijs)和保罗-布里尔(Paul Bril)兄弟绘制,灵感来自罗马乡村的风景:两人都是小幅风景画的专家,也是风景画作为完全独立体裁的先驱。

因此可以想象,除了哲学原因,风景画的诞生及其广泛持久的成功也有社会原因:詹姆斯-S.斯奈德(James S. Snyder)在其关于北欧文艺复兴的文章中不禁指出,从佛兰德艺术家约阿希姆-帕蒂尼尔(Joachim Patinir)开始,第一批风景画专家在 16 世纪初就以风景画体裁表现自己(但必须强调的是,这还不是完全独立的风景画,因为风景画的形式中总是包含人物)。在路德宗教改革时期,宗教绘画在北方逐渐失去了其重要性,因此他们开始获得认可(这是一种反转:以前,在描绘圣人或神圣情节时,风景被置于次要地位,而从 16 世纪起,神圣情节几乎消失,成为背景。由于中产阶级新赞助人的口味的影响,这幅画更多地关注背景而非人物)。

这些都是风景画在16至17世纪取得成功的原因,甚至在风景画进入罗马和意大利贵族家庭之前就已经取得了成功,因为风景画最初与庆祝活动无关。这方面的例子包括格尔奇诺在潘尼尼之家(现藏于岑托市立美术馆)创作的风景画,这些作品是意大利最早的自主风景画作品之一:委托人巴托洛梅奥-潘尼尼显然希望通过委托画家创作包括岑托乡村风景和工作场景的装饰楣板来装点他的住所,从而颂扬岑托土地的繁荣。奥罗拉赌场的 “乡村厅 ”由四位 17 世纪早期最伟大的风景画专家绘制壁画,他们分别是保罗-布里尔(Paul Bril)、格尔奇诺(Guercino)、多梅尼奇诺(Domenichino)和乔瓦尼-巴蒂斯塔-维奥拉(Giovanni Battista Viola)。在罗马,人们对风景画的兴趣也可以看作是城市经济繁荣的反映,而城市经济的繁荣得益于其广阔的乡村:例如,据统计,克劳德-洛兰(Claude Lorrain)的三百幅风景画中,约有一半是为其庞大的罗马客户创作的。

约阿希姆-里特尔(Joachim Ritter)引用冯-洪堡(Von Humboldt)的话写道:“在科学革命的时代,产生风景意识的断裂将成为一种发现,以至于根据一种无需科学分析的观点来理解自然的可能性,将以发现科学和 ”理性的联想活动 “为先决条件。除了发现科学和 ”理性的联想活动 “之外,”上述使命的’刺激’器官,即’自然的景象’所保证的’愉悦’,’独立于对作用力的认识’之外“,”以同样的尊严取而代之"。也许我们没有必要想象,按照科学的标准看待现实的方式与与艺术相关联的视野之间会出现如此明显的裂痕,即科学感受与审美感受之间的对比:否则,我们就无法解释亚当-埃尔斯海默(Adam Elsheimer)的《逃往埃及 》这幅画,这幅画将《福音书》中的情节设置在一片被月光和星空照亮的森林中,就好像画家对他所做的事情具有科学知识一样(以至于有人假设他熟悉伽利略的天文学研究)。相反,风景画,尤其是 17 世纪早期的意大利风景画,旨在通过艺术重新构成现实与理想之间的二分法,而这正是风景画的开端:16 世纪在佛兰德斯兴起的风景画并不仅仅是想象的产物,而是被如画的效果、强烈的明暗对比、不真实的色彩所烘托的风景画,它们往往是为了突出情感的冲动和戏剧性。在十七世纪二十年代初的罗马,在格雷戈里十五世(Gregory XV)登上教皇宝座的短暂时间里,想要欣赏真实风景画的想法引导着卢多维西(Ludovisi)随从 的艺术选择。1633 年,在卢多维西的藏品中,有 “两个伴生的国家,7 个手掌高的镀金画框,出自多梅尼奇尼之手”,即多梅尼奇尼的《海格力斯 与卡克斯 的风景 》和《海格力斯与阿切洛 的风景 》:贝洛里在他的《生平 》中可能提到了这 “两个国家”,在谈到一些描绘海格力斯劳作的画作时,他写道 “场地的每一部分都是精选的自然景观”。但即使在更北的地方,艺术家们也被要求从大自然中汲取灵感:早在 1604 年,卡雷尔-凡-曼德(Karel van Mander)就在他的现代艺术理论专著《绘画之书》(Schilder-Boeck)中,为风景画保留了整整一章(这还是第一次),他建议年轻艺术家 “去看看外面的美景[......]在那里我们会看到许多我们创作风景画所需要的东西”。

为了解释这种失落感,他引用了弗里德里希-席勒的诗歌作品Der Spaziergang,即 “漫步”,其中的主人公是一个离家出走的旅行者,“逃离城市的禁锢和苦闷的谈话”,在大自然中寻求庇护。然而,这并不是城市与乡村的简单并置:如果是这样,仅仅是完全沉浸于大自然的行为就足以填补西方文明开始感受到的失落感。在席勒看来,城市是人类自由的所在地,它可以利用、改造和销售自然的产品,而生活在城市中则是表达 “科学和勤劳中的自由 ”的先决条件:因此,自然的重新整合是人类获得自由的必要条件,人类不再是奴隶,而是自然的立法者。因此,完全回归自然已不再可能,所以景观,尤其是通过其美学表现形式,具有 “积极的功能”,里特写道,“保持人与周围宁静的自然之间的联系,确保这种联系得到明显的表达和体现”。因此,“根据托勒密观念,风景被理解为地球上生命的可见性,属于现代社会的分裂结构”。

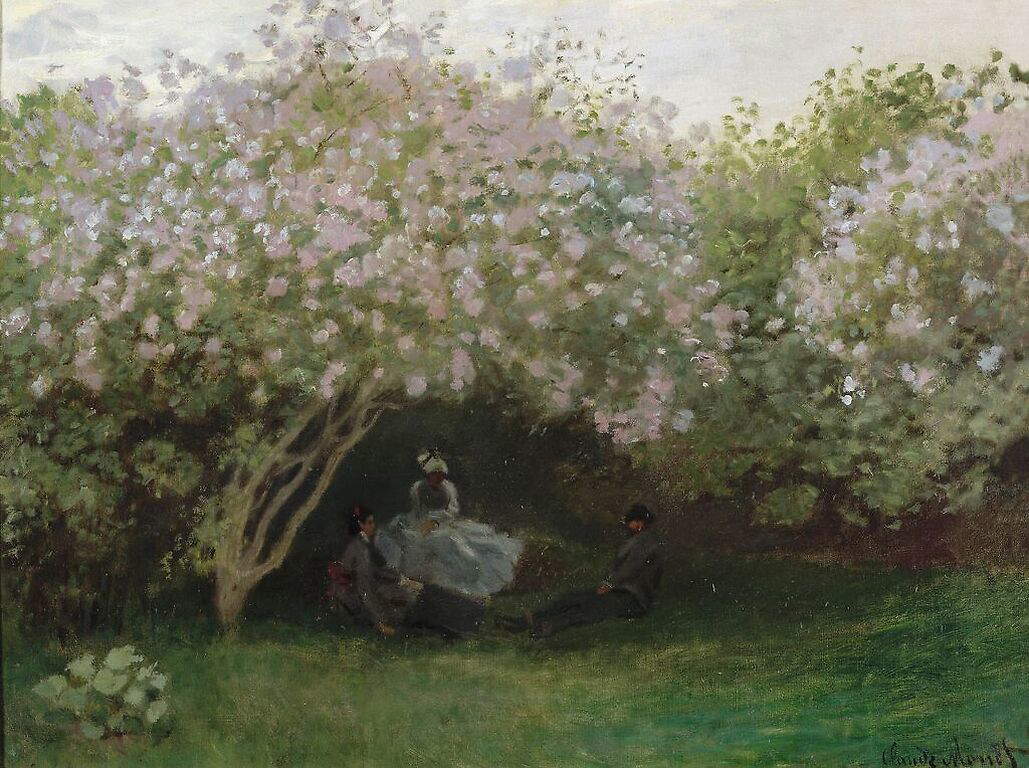

风景画有助于填补空白,治愈失落感,这一事实也不可避免地反映在个人与艺术作品的关系中。众所周知,17 世纪末至 19 世纪初,为了解意大利的珍宝而游历意大利的大旅行家们 普遍购买绘画作为旅行纪念品。1740 年,23 岁的贺拉斯-沃波尔(Horace Walpole)在 4 月 23 日写给亨利-西摩-康威(Henry Seymour Conway)的信中写道:“我已经买够了奖章、灯具、神像、版画等,还有所有能买到的小东西。如果可以,我甚至想买下斗兽场”。在购买的物品中也不乏绘画:我们从他的书信中得知,沃波尔购买了乔瓦尼-保罗-帕尼尼(Giovanni Paolo Panini)的几幅作品,这些作品在家族收藏的目录中也留下了一些痕迹。记忆是事件的痕迹,可以理解为记忆激活的一种机制,以缩短与失去的距离。一幅绘画作品不仅可以帮助减轻记忆的模糊性,还能唤起人们的记忆:正如约翰-伯格以莫奈的《丁香花 》为例所做的最有效的解释,绘画有可能唤起深刻的体验,因为在他看来,印象派绘画的模糊性更能激活这种机制(但任何人都可以对任何绘画进行这种练习,因为感觉是主观的):他说:“我们对视觉的记忆是如此敏锐,以至于与其他感官相关的记忆--香水味、热度、湿度、衣服的质地、一个下午的长度--都会被从过去中提取出来[......]。我们陷入了一种感官记忆的漩涡,走向越来越短暂的愉悦时刻,而这一时刻是完全认可的时刻”。即使景观无意唤起记忆,重新组合的尝试也不会失败:想想弗里德里希和浪漫主义画家的风景画吧,他们被迫生活在亲密的生存环境与窗外广袤的空间之间的矛盾之中(以至于窗户成为浪漫主义绘画中反复出现的主题)。德国人称之为 “无限”(Sehnsucht),取自约瑟夫-冯-艾亨多夫(Joseph von Eichendorff)的一首诗的标题:“星星闪烁着金色的光芒/我独自站在窗前/聆听着远处/寂静乡村的号角声。/我的心在燃烧/我暗暗地想:/啊,要是我也能在这壮丽的夏夜/到那里去旅行就好了!”

正如开头提到的,梵高希望通过画作唤起的氛围,是理解这些作品的根本原因,也是我们至今仍被风景画深深吸引的原因之一:今天,风景画仍然广受欢迎,当代伟大和非常伟大的艺术家(霍克尼、基弗、卡茨、阿尔兹、斯汀格尔,等等,不一而足)都在创作风景画。毕竟,我们都有自己喜欢的风景画:它是直接的,它是灵感的源泉,它唤起了记忆,它唤起了情感,它描绘了一个我们喜爱并想回去的地方(那些经常参加绘画拍卖会的人很清楚,如果有一幅描绘了一个清晰可辨的地方的画作出售,他们会遇到什么:通常会爆发争夺战)。

19 世纪末,风景反映心境的观点开始传播:亨利-弗雷德里克-阿米尔(Henri-Frédéric Amiel)在他的《时间札记》(Journal intime)中写道:“任何风景 ”都 “是一种心境,懂得解读两者的人会惊讶地发现每一个细节都有相似之处”。阿米尔意识到,外部现象反映了个人的内心世界,反之,人也能够将自己的感受投射到现实中。凡高并不熟悉1883至1884年间出版的《时间札记》( )(或者说,他是否熟悉这本札记,我们不得而知,但这很奇怪:从他的书信中,我们可以深入了解他的阅读),但早在阿米尔之前,艺术家们就已经或多或少地有意识地感受到了这一概念。最重要的是,梵高已经意识到,风景可以带有自己的口音:按照西美尔的说法,风景之所以可以带有自己的口音,是因为风景是一个整体中的一个有限的片段,即使人们想把它看作是缝合分离、填补空白的一种尝试。梵高信中的例子有助于说明,西美尔所说的 “风景的调性”(Stimmung )是多么难以界定,西美尔使用了一个无法翻译成意大利语的术语,我们可以将其翻译为 “语调”(intonazione),尽管这并不完全忠实,因为 “风景的调性 ”是一种我们无法理解其原因的语调:这种调性在多大程度上 “有其自身的客观基础,因为它仍然是一种精神状况,因此只能在观察者的反射感觉中找到,而不是在没有意识的外部事物中找到?”.风景对于观察它的我们来说,是我们投射到所观察的那片自然或城市中的一种精神状态的反映,但同时,那片风景似乎也在影响着我们,似乎被赋予了我们试图把握的自身的色调。然而,我们无法确定究竟是我们对风景的表现在先,还是风景似乎具有的感觉在先。也许连梵高自己也说不清楚,究竟是他的痛苦投射到风景上在先,还是风景给他带来的愉悦在先。但可以肯定的是,这幅风景画对他产生了一种共鸣。也正是这种情感,成为我们被风景画所吸引的原因之一。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。