西方探险家的伟大航程以及随后在最遥远、最不为人知的地理区域进行的殖民活动,最终为我们现在所说的东方主义或异国情调铺平了道路。

东方主义产生于国家间的贸易和交流,首先与珍贵织物、工艺品和香料的进口有关,它既是占统治地位的国家与长期以来不为人知的文明之间关系的重要纽带,也是风格和文化混合与变异的机会,特别是对于那些高度发展的现实,例如中国和日本。

由于安托万-加朗(Antoine Galland)的法文译本,《一千零一夜》所包含的基本小说集早在 18 世纪就在西方世界广为人知,在拿破仑时代(叙利亚和埃及战役的帝国风格)、后来的维多利亚时代(维多利亚女王也是印度群岛的君主)以及 1840 至 1860 年间的俄罗斯都带来了真正的审美陶醉。

因此,如果我们想到在罗马时代,埃及和以色列就已经是帝国的行省,那么这就不仅仅是一个至高无上的问题,也不仅仅是一个与不同宗教信仰之间的关系有关的问题,即犹太教-基督教与伊斯兰教之间的关系:它是所有这些,甚至更多。

对西方而言,东方是另一个世界,是歧视的对象,即使不是赤裸裸的迫害,也往往是歧视的对象,无论如何,东方是最深刻的文化差异的体现,如今仍然是复杂分析的对象。如果我们想到威廉-莎士比亚的《威尼斯商人》,就会隐约感觉到反犹主义的味道,但并不那么强烈,相反,像伦勃朗这样的艺术家却对犹太文化和传统情有独钟。

文学、具象艺术、服装和室内装饰、食物,一切都是它的一部分,它所带来的魅力日后只会被新的见解所补充。

尽管如此,几十年后,我们重新发现美国电影中对最著名巨片中的地点和服装进行幻象重构的做法,还是很有趣的(参见约瑟夫-L-曼凯维奇(Joseph L. Mankiewicz)的《埃及艳后》,该片曾多次获得奥斯卡奖,甚至在服装方面,丽兹-泰勒(Liz Taylor)扮演的埃及艳后也值得怀疑;或者是电影《本-胡尔》中阿拉伯马商的形象,他是一个角色演员,体现了阿拉伯人狡猾、贪婪的刻板印象)。

在艺术领域,这种现象得到了广泛的发展和描述,例如 “废墟主义”(最早考古发现的意大利和东方废墟)、对带有桥梁和寺庙的风景画的热情,或德拉克洛瓦这样的伟大艺术家眼中的东方。

时尚和音乐当然也不例外,从莫扎特的《土耳其进行曲》到法国杰出裁缝保罗-波瓦雷(Paul Poiret)的 “土耳其风格 ”长裤,无一不被引用和推荐。

然而,与之相反的话题则更为复杂:巴勒斯坦裔美国作家爱德华-萨义德(Edward Said)的文章《东方学》(Orientalism)试图探讨欧洲与东方之间的关系。

此外,我们还不能不提到罗兰-巴特撰写的《符号帝国》(The Empire of Signs),这是一篇关于日本之行的扣人心弦的记述,让人沉浸于一个在古代与现代之间摇摆不定、与其传统密不可分的国家的现实。

那么,东方是如何看待西方的呢?

中国艺术家陈箴在米兰比可卡美术馆(Hangar Bicocca)举办的展览,或许能为我们提供一些思考的线索和契机。

他在巴黎的长期生活和工作经历,例如他在纽约和伦敦的频繁活动,都为这一分析提供了条件。自然与文化、沉思世界与大众消费社会之间的历史关系,是这位艺术家感性的一部分。他的装置作品在一长串作品中表达了丰富的思想,其中大部分是装置作品。

现成的物品和废弃物品的部件浸泡在水中,包括旧散文集和小说,就像 “沉睡 ”的文明遗迹,充斥着他的世界。在旧计算器和算盘、布满灰尘的汽车、破旧的桌子、椅子、凳子和瓶子中,它们就像诗意的 “后天”,悬浮在时间和空间中,明显带有杜尚普式的回忆,艺术家自己将这种氛围定义为 “跨时空”。艺术家自己定义为 “跨洲 ”的氛围,介于过去与最近的经验之间,东方与西方之间,如 2000 年的《水晶内体景观》,十一个水晶人体器官静止在一个平面上,似乎象征着死亡。陈震诗学的架构可以在二十世纪六七十年代的西方经验中找到,包括欧洲经验和其他经验,在贯穿西方的文化革命中找到,并在废弃和普遍贫乏的材料中获得活力。

|

| 陈箴,《身体内部的水晶景观》(2000 年;水晶、铁、玻璃,95 x 70 x 190 厘米) |

|

| 俸正杰,中国肖像 P 系列 2006 年第 2 号(2006 年;布面油画,300 x 400 厘米) |

|

| 石心宁,杜尚中国回顾展(2000-2001;布面油画,100 x 100 厘米) |

|

| 石心宁,克里斯托的天坛(2001 年;布面油画,200.7 x 170.2 厘米) |

|

| 埃里克-菲施尔,《生日男孩》(1983 年;布面油画,214 x 214 厘米;雷焦艾米利亚,马拉莫蒂美术馆) |

|

| 王兴伟,《资本主义的颓废与空虚》之二(2000 年;布面油画,170 x 240 厘米;Urs Meile 画廊) |

早在二战后的许多年前,法国评论家米歇尔-塔皮埃(Michel Tapié)就发现了一个日本艺术家群体。他们在表演、装置和绘画之间进行了三百六十度的研究,在许多情况下,他们的研究与欧洲和非欧洲艺术家的研究不谋而合。非正式主义(Informalism),或抽象表现主义(Abstract Expressionism),或行动绘画(Action Painting),是最早的文化全球化形式之一,以积极的方式将东西方文化融合在一起。

在哈拉尔德-塞曼(Harald Szeemann)策划的遥远的威尼斯双年展上,我们看到了中国艺术家群体(而非运动)的第一次 “浪潮”,他们以雕塑和绘画的形式展现了一代年轻人的风采,成为画廊老板和各种机构关注的对象。

2005 年,我在博洛尼亚举办了由洛伦佐-萨索利-德-比安奇(Lorenzo Sassoli De Bianchi)策划的 "中国--当代绘画"展,其中一些人也参加了展览。

石心宁描绘了一幅典型的毛泽东与他的小手杖在一起,身后是克里斯托-奇里斯托的《天坛》,或者是毛泽东在观察杜尚的著名作品《小便池》。更不用说王兴伟的《资本主义的体面与空虚2》无耻地引用了埃里克-菲施尔1983年的画作《生日男孩 》, 以及周铁海的其他艺术史引文,其中的主角都是骆驼头。但为什么是骆驼头呢?艺术家的答案是:中国人称西方人为 “长鼻子”,而我们西方人则说他们有 “杏仁眼”。

简而言之,这是对西方艺术史的波普式重新诠释。

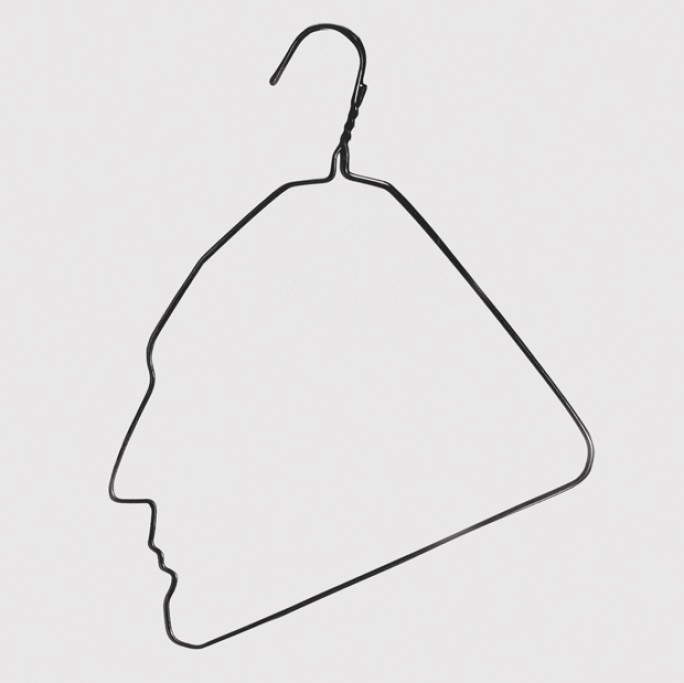

艾未未是一位艺术家、设计师、建筑师和活动家,他的大部分职业生涯都在纽约度过,他的首批作品包括 1985 年用衣架制作的杜尚脸部轮廓作品《马塞尔-杜尚的轮廓》(Profile of Marcel Duchamp)。

伊恩-布鲁玛(Ian Buruma)和阿维沙伊-马尔加利特(Avishai Margalit)撰写了题为《西方主义》(Occidentalism)的论文,该论文于 2004 年由 Einaudi 出版社出版,其中,他们的论点与不同文明和不同世界之间的冲突相矛盾,同时,他们将仇恨定义为一种由内而外的东西,然后在他者和异己中发展。

伊朗艺术家 Shirin Fakhim 在她的 "德黑兰妓女“系列作品中创作了 8 个真人大小的玩偶,其中一个 ”正在等客",脚蹬 S&M 靴子,内裤上印有花花公子兔女郎的标志。

与其说这是一件雕塑,不如说是一件装置艺术品。在 20 世纪 60 年代,韩国艺术家白南准(Nam June Paik)的作品引起了世界的关注,他是近代史上最有趣的艺术家之一。他的作品中著名的是 “看电视机的佛像”,作品中不断出现两种文化之间的辩证关系,并强烈倾向于使用当时的新技术,更不用说他向德国人约瑟夫-博伊斯(Joseph Beuys)致敬的作品了。

我们不能不提到日本艺术家长泽秀俊(Hidetoshi Nagasawa)史诗般的自行车之旅,这次旅行使他结识了包括意大利在内的西方国家,他忠实于极简主义和对自然材料的使用,而这正是贫困艺术(Arte Povera)倡导者所珍视的。

我们可以将辛迪-舍曼(Cindy Sherman)这样的艺术家及其根据意识形态和反潮流的变形主义将自己变形为历史和当代世界中的人物,与日本森村康正(Yasumasa Morimura)的易装癖相比较。根据令人印象深刻的忠实模仿逻辑,引用过去的艺术作品,主要是自画像(想想梵高或弗里达-卡洛的画)。

这些都是文化游牧主义的一些最明显的例子,在视觉艺术中,这种游牧主义遇到了有趣而疏离的交织,它将一种概念和,为什么不呢?在波普和灵性之间摇摆不定。

|

| 艾未未,《吊人》(杜尚)(1985 年;衣架,39 x 28 厘米) |

|

| 白南准,电视佛像(1974 年;录像装置和 18 世纪佛像;阿姆斯特丹,Stedelijk 博物馆) |

|

| 白南准,向约瑟夫-博伊斯致敬(1989 年;混合媒介,202 x 166 厘米) |

|

| 长泽秀俊,《七环》(2015 年;卡拉拉大理石和木材,460 x 70 厘米) |

|

| Yasumasa Morimura,与弗里达-卡洛的内心对话(骷髅环)(2001 年;彩色照片,149.9 x 120 厘米) |

|

| Yasumasa Morimura,Doublonnage (Marcel)(1988 年;彩色照片,150 x 120 厘米) |

|

| Yasumasa Morimura,艺术史中的自画像(梵高/蓝色)(2016 年;彩色照片,25.7 x 18.4 厘米) |

|

| Yasumasa Morimura,艺术史中的自画像(戴红头巾的凡-艾克)(2016 年;彩色照片,25.7 x 18.4 厘米) |

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。