阿里安娜-乔吉(Arianna Giorgi,1965 年出生于米兰)是一位视觉艺术家,自 20 世纪 80 年代末以来一直在米兰生活、工作并举办展览。她曾就读于布雷拉美术学院,在巴黎短期学习后,于 20 世纪 90 年代在米兰的 Casa degli Artisti 继续深造。他的研究主要集中在雕塑/拼装方面,并涉足包括石头在内的多种形式和材料,他将这些材料与其他元素拼装在一起,以实现完整的理念。他以诗意、批判和有时讽刺的方式关注现实、自然和艺术。

GL.你好,阿丽亚娜,在通往艺术之路的事件中,童年的神话时代往往扮演着重要的战略角色,甚至在许多年后,它的建议还能激活对后续发展至关重要的心理过程,对你来说也是这样吗?请告诉我们。

阿格。我想是的,至少部分是这样。我是在晚年才意识到这一点的。人老了,就会试图揭示过去。有很多事情我认为是决定性的。在我的工作方法中,我不知不觉地重温了这些东西。有些是家庭文化背景的一部分。另一些则与我童年的快乐时光有关。我认为,这些经历所留下的痕迹让我在人生的某个阶段选择了一种工作方式,而不是另一种,但我并没有完全意识到这一点。

我记得有一次,您在评论一张阿布拉莫维奇和乌莱 1977 年在博洛尼亚 G.A.M. 演出的照片时告诉我,您和您的父亲也在这两位艺术家之间传过话,您的家庭对艺术有什么兴趣?

我想了很久。特别是参观了最近在斯特罗兹宫举办的阿布拉莫维奇展览。奇怪的是,我不再那么确定了。也就是说,我不再知道那是一次真实的参观还是一段虚假的回忆。显然,在我的家庭中,关于它的话题太多了,以至于在我的记忆中,它让我触景生情,也许它从未发生过,但却肯定留在了我的脑海中。事实上,即使在我还是个孩子的时候,我就经常把《Imponderabilia》放在我们去的威尼斯双年展上。但最终,我是否看过它并不那么重要。77 年,我 12 岁,这个年龄段的人还很容易渗透和受到暗示。在家里,我们谈论艺术,我很小就开始去艺术馆。尤其是古代艺术馆。我父亲对文学和艺术有着浓厚的兴趣。他是一个非常有文化和好奇心的人。他经常带我们去博物馆。但(并非他的过错)他并不能总是平静地向我传达这些兴趣。在一幅画前 “无休止地呆上几个小时”,静静地站着,默不作声,但大部分时间都是被动的,这对我的成长毫无帮助。也许,一些细节开始进入我脑海中的隐秘之处。例如,在伦勃朗的画作前,只要你稍稍移开一点,那种 “莫名其妙 ”揉成的黄白色物质就会 “神奇 ”地变成非常细腻的金色细节,从童年起就一直留在我的眼中。我并不觉得这是一种矫揉造作,而是一种深刻的能力。而我第一次参加双年展的经历,则是在一次郊游中,我真的什么都不懂,但却乐在其中。那里有开放的空间,有 “奇怪的东西”,有威尼斯。然而,给我留下最深刻印象的--我在我的成熟作品中部分地认识到了这一点--并不主要与此有关。相反,与此同时,在希腊的长假期间,我的心境也随之沉淀下来。乘车穿过南斯拉夫,两三天就能到达那里。然后是惊喜:自然与艺术的融合。在帕台农神庙前的惊奇,在我的记忆中,它是白色的,在蓝天的映衬下是剪影。肃穆而强壮的卡里亚特女像,被囚禁在柱子里的卡里亚特女像,长着头发、披着帷幔、面带微笑的考拉伊。还有那些在他们面前显得粗俗的库罗伊,我无法忘怀!空旷的埃皮达鲁斯,没有游客,那里的音响效果让人心旷神怡:我父亲把录音机放在管弦乐队中间,播放卡拉斯演唱的《卡斯塔-迪瓦亚》咏叹调,这让我们遭受了监护人的怒火。在古贝壳海滩旁的白色小庙、罗马人开采的结晶大理石(塔索斯大理石)采石场,我迷失在每一块大理石上,观察它在侵蚀中的变化。海水形成了一个碧绿的小水池,上面点缀着黑色的海胆:星星是夜晚的颜色。路边的祭坛。然后是村里的小店,店里摆放着小饰品,五金店闪闪发光。店主是一位老人,因为参加过那场历史性战役,所以被称为 “塞法罗尼亚先生”。没错,这就是我最向往的 “玩具店”。我经常带着彩色塑料碗、闪闪发光的小东西,比如螺母和螺栓,还有从海里偷来的贝壳,回到意大利。现在我才想起,在米兰的家里,因为没有那扇门,我吃了多少苦头,因为那扇门关上了一个储藏丰富的工具箱。

你小时候喜欢画画和摆弄物品吗?

在我很小的时候,我就发明了一个游戏:我经常把黑土装进桶里,然后用它制作米兰最好的巧克力冰淇淋!幸运的是,我没有厨师的职业。我喜欢重新发明我所发现的东西。我会揉捏现有的东西,而露台上的花盆里只有泥土。房子里没有泥土。但你可以画画。我画了很多,但没有人指导。我和祖父母住在一起。我还找到了我穿着裙子的照片,手里拿着大石头。

你上过哪些学校?

一年级时,我有一位我很喜欢的老师。她还教我们美术技巧。不幸的是,我上的是小学(也就是我入学的前一年),二年级时我换了老师,这对我来说是一个创伤!后来,我就再也没有上过我真正热爱的学校了。在大多数情况下,我对学校的记忆非常糟糕。学校是一个物质和人文环境。他们把我送进了一所世俗修女的私立学校,因为那里离我祖父母家很近。因此,我并不适合私立学校的学习环境,高中时继续在非常糟糕的学校学习,我对学习越来越不感兴趣。但我认为这并不是不感兴趣。当一门学科让我感到兴奋时,我就会全身心地投入其中。当然,我擅长古希腊语。我认为这其中有更深层次的原因,一个非常严重的事实扰乱了我幼年的生活。我的母亲是一位画家,在我出生几天后,她因输错血而去世。这个打击给每个人都留下了伤疤,也与我的学业决定密不可分,至少在我成年之前是这样。我一直认为,要想成为一名艺术家,就必须有深邃的思想,为了成为一名经典的学生,我尝试了各种方法。但是,当我想进入公立高中学习时,他们却拒绝把我作为自费生,这对我打击很大。我低着头继续在我无法忍受的学校学习。我别无选择,结果也不好。在上了两年体育课和一年的 “冥想 ”之后,我放弃了上两年艺术学校(当然是私立学校)的机会,这让当时已经成年的我得以进入布雷拉学校学习。我一直很遗憾没能建立起更有条理的思想、更清晰的知识和综合的天赋。从少年时代起,我读了很多书,现在我发现自己更加努力了。我希望自己至少已经 “用心遗忘”。

已经’用心忘记’了,太棒了。学院里的情况如何?

是的,阿涅蒂的矛盾论今天伴随着我,当我看到我早期训练的不连贯和不连续,我现在的矛盾。我的搬家。它帮助我把它们当作生活的一部分,并坚持与自己进行批判性对话。我不无自嘲。在学院,我终于发现自己处于一个不会感到压抑的地方。因此,矛盾的是,也不那么叛逆或不坚定了。当然,他们也不怀好意。他们经常在晚上,在开幕式后四处游荡。但我与艺术之间有着深厚的联系。我重新发现了参加展览的激情,重新发现了以不同的面貌回到双年展的激情,重新发现了与其他学生在一起谈笑风生的激情,直到你被酒吧锁在门外,没有床铺为止。我玩得很开心。也许是太开心了,但我也工作了。这是一个重要的时刻。

当时有哪些同行者,你在那些年里遇到了哪些重要的人呢?

那是一个培训的时期,所以在参加展览时,我和每个人都有一点交集,也和每个人都有一点交集。我有很多际遇,就像一个人在学院学习一样。

您从一开始就从事雕塑工作吗?

一开始我是画画的。我做过各种二维实验。当我带着作品去上课时,老师卢西亚诺-法布罗告诉我,如果我想做这些事情,至少应该努力做好(我想他说的是 “语法正确”),我意识到我的绘画是一种发泄的表达,而不是对形式的探索,但最重要的是,绘画最终不再让我满意。另一方面,我又是如何将黄白材料变成上文提到的细腻的金色细节的呢?这样做有意义吗?我的印记,我的绘画质量参数,是那些过去的伟大人物。我从小就把他们看在眼里,觉得他们遥不可及。最重要的是,这对我来说是不合时宜的,尽管当时正是引证主义和绘画回归的年代。在我的艺术史课程中,我学习了 20 世纪 60/70 年代的经验。我开始尝试创作小型雕塑和装置作品,并将其藏于家中。艺术是另一种自然的想法、让艺术成为现实的想法、利用身边事物的新鲜感让我参与其中。也许,但今天我只能猜测,这是我重新找回儿时在希腊体验到的敬畏的一种方式。

今天,敬畏和惊奇仍然是你接近世界的最喜欢的方式吗?

敬畏和惊奇是成年后难得的感觉。在这个时代,媒体和它们的不断使用使我们的脑叶切除。比方说,我试着让自己处于惊讶的态度中。但我不会忘记,惊奇是一种悬浮的瞬间,是一种热情,但也是一种麻木。它存在于瞬间,没有持续时间。如果它与记忆混杂在一起,也不乏忧郁或怀旧的时刻。这取决于下一步如何处理它,如何理解记忆中的敬畏、惊奇和忧郁。否则,我就会迷失在茫然之中,而在这个时代,这并不是什么坏事。但作为一个人,我有责任。作为艺术家,我也有责任。

您能谈谈吗?您认为艺术家的责任是什么?

我想,每个艺术家都有责任感。思考,从反思的意义上讲,与艺术创作是分不开的。Pensiero 源自拉丁语 “pendere”,意为称量。Pensum也是为某种目的而称量的羊毛数量。因此,我意识到,思想是从具体的形式中表现出来,然后又回到具体的形式。在这里,羊毛可以非常富有想象力地代表我们将其转化为线然后再转化为纬线的原材料。纬线与经线交织在一起,构成了一种形式。归根结底,这似乎是对艺术创作的一种隐喻。特别是,我在回答你的问题时,试图解释我多年来一直在培养的一种工作方式。例如,我看到一块石头:我觉得它很有趣,很漂亮。我把它捡起来。看着它,我放空自己,满足于我所瞥见的无边无际的地方,满足于我所感受到的情感。我沉醉其中。我沉浸在石头带给我的惊奇之中!我知道这很幼稚,因为它自相矛盾,所以近乎幼稚。但借用莱奥帕尔迪的话说,这种 “淹没了我的笔 ”的困惑是下一刻的序幕,此时我开始思考将这块石头作为作品的一个元素到底会发生什么。在两种心态之间有一个过渡。第一种是被动阶段,是陶醉;第二种是被动阶段,是探索,是观察那块鹅卵石,那块石头作为一种艺术形式的可能元素。这是一种对未来的假设,让你进入现在。但这需要创造条件。也就是说,要意识到必须进行过渡。我并没有忘记最初的体验,而是通过艺术创作的认知和建构元素向研究领域迈进。有时,离开那个角落会让我感到痛苦。冒着失去 “玩具 ”的风险。我从不先验地确定它的转变是否令我信服。但这种过渡,这种时间性的流逝对我来说是必要的,它是制作的意识,也是我对作品所负责任的一部分。

从作品整体的角度来看,这种实践似乎有助于追溯一个整体,然而,这个整体注定永远不会完整地展现 自己,而永远只能提供自己的片段幻象,所以 呢?

以上是一个与特定模式相关的例子。在其他作品中,我从不同的假设出发。关于整体性,如果你指的是我作品的整体性,那么,如果你可以称它为一种长期重复的实践,那么它并没有形式上的连续性。而是一种诗意的连续性。我甚至看不到碎片化。我更愿意说的是,从敏感的角度来看,从多重性中得出或希望得出一种可识别的共性。虽然我经常使用片段进行创作,但每件作品,即使是微小的片段,都有一个准确而独立的身份,它倾向于,试图,将片段从其状态中剥离出来。赋予其特殊性。碎片本身并不引起我的兴趣,不是作为一个主题。相反,我将其视为一种提供自身历史的东西,随着时间的流逝,它邀请我进入其他未知领域。

谈到诗歌的连续性,您对哪些领域感兴趣?

我并不先验地研究特定的领域。毋庸置疑,艺术和自然是我存在的一部分。如果有的话,我是反其道而行之。我从作品的构思开始,然后展开研究。我找出实物与其他事物之间的痕迹和亲缘关系。周围的外部空间是一个全景空间,是一个复杂的景观,我从中汲取灵感,然后加以发展。我让自己陷入沉思,将观察到的现实内化,走向世俗的形而上学视野。我尝试用心灵去观察,用感官去窥探事物的潜能。毕竟,这意味着想象。

现在让我们来谈谈您的一些作品,首先是金属作品系列,您最近在 米兰 Building 画廊 由 乔治-维尔佐蒂 策划的 Il Numinoso展览中展出了其中的一个样本。

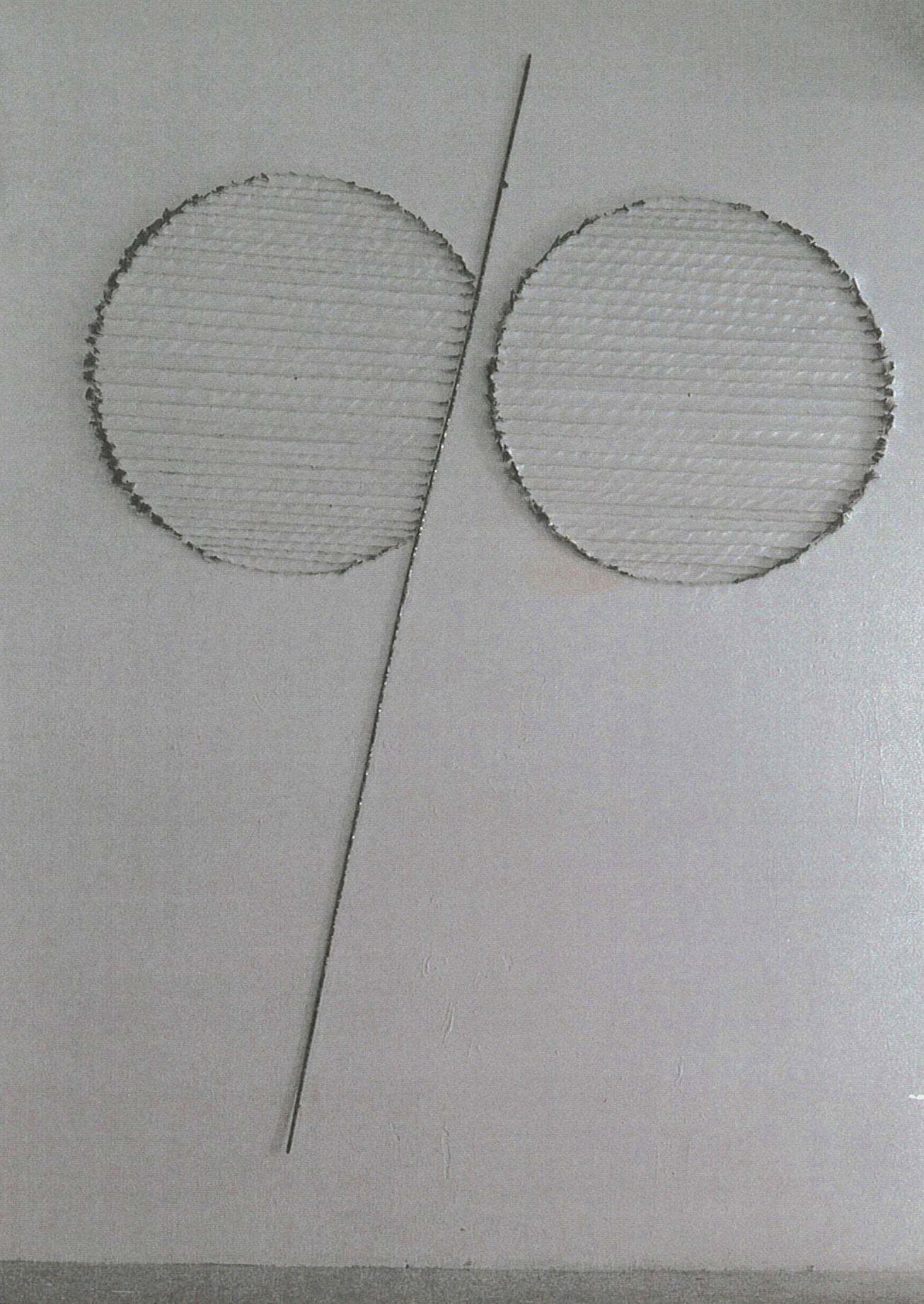

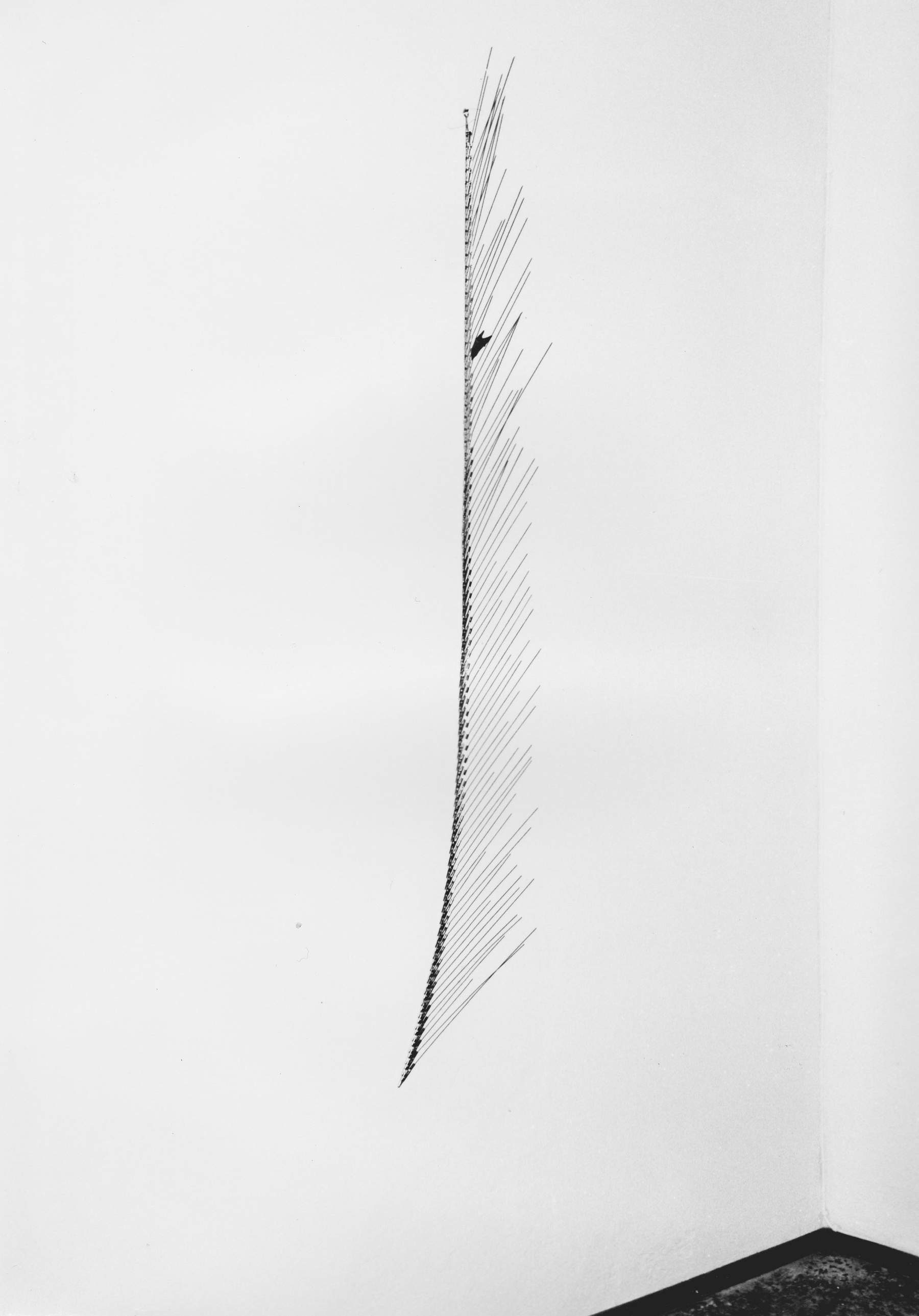

我多年前就开始使用金属带(烧黄铜、生黄铜、青铜、铝)。这种做法又以不同的形式和意义回归。最早的作品,如 1993 年的Grottesche ,源于对文艺复兴时期宫殿中那些被称为 “Grotesques ”的彩绘或浮雕模塑的观察,但比源自罗马的同名作品要简单得多。装饰性的线性条带在壁画中处于次要地位,但却能勾勒出墙面空间。我对这方面以及通过植物元素界定空间的方式很感兴趣。我的作品是以基本姿态制作的。黄铜带被剪成简单的折叠段,这样就可以通过一排垂直的钉子直接支撑在墙上。作品极其简单。我并不是要塑造树叶的形状,而是要获得植物流动的感觉和知觉。我还将丝带焊接到铁框上,制作了圆形的格罗特什 。我把那些用不同金属丝带制作的五彩 石窟称为五彩 石窟 ,而把一些更精致的装置(用链条和其他元素)称为金色石窟 。金色 "是为了将它们与前者区分开来,也是因为我在参观 Domus Aurea 后想到了它们。同时,我还观察到金属带反射的潜力,以及它如何使光线以这样一种方式回荡,从而成为作品的一个元素。通过这种方式,我创作了一些作品,如 1994 年的《Vicino al mare》、2011 年的《Luna-Mare》以及您提到的 2022 年的《Anello di fuoco》。

在我的作品中,光在作品周围反射的概念也是我研究的一个维度,在我看来,这是扩展 作品与空间之间 对话的好方法 ,您对这种维度也感兴趣 吗?

当然感兴趣。虽然我的作品并非都基于此,但光是有生命的物质。可以是材料本身的光,也可以是材料或我们使用的媒介反射的光。无论如何,它与空间之间的关系是非常重要的。

我想问您关于 莉莉丝 和 黑月等作品的情况 .. .

在创作了《莉莉丝》之后,我又创作了《阿拉》,这是我在巴西旅行时收集到的关于人工与自然关系的节日作品。之后,我就像被抽空了一样,不知道到底该怎么做。一方面我封闭了自己,另一方面我又非常渴望环游世界,无论是现实世界还是虚拟世界。越来越多的人在谈论全球秩序的巨变,谈论互联网。我希望有一个统一的世界,建立在各种文化交汇的基础上,但就在隔壁,巴尔干战争却给了我另一种暗示。我们满怀希望,但也心存忧虑地迈向第二个千年。顺着突然浮现的记忆线索,我又开始沉迷于遥远的印度之旅。那年我十三岁。在那充满水和香料的空气中呼吸的第一口空气让我感到呼吸暂停。它让我窒息。明显生病的人向我走来,寻找着什么。动乱迫使我在旅馆房间里哭了整整一天,但就在那一瞬间,我摆脱了所有的恐惧。我的眼睛睁开了。我的眼中充满了怜悯。白色的露宿者散落在德里或孟买的巨大广场上。每个街角都有嚼过的槟榔吐出的红色唾液,看起来就像鲜血。印度教的葬礼。我是多么喜欢那些散落着鲜花和白袍的葬礼啊!至少在我这个小游客的记忆中是这样的。蜿蜒曲折的阿让塔山谷中的彩绘洞穴和寺庙,在那里,希腊的洁白让位于形式和物质的灵性,石头的肉欲。在这一时期,人们总是感觉到一种中心性、一种文化参照物的潜在丧失,甚至在我的内心深处,有些东西正在发生变化,但我还不知道是什么,这种突如其来的怀旧情绪让我找到了莉莉丝 。“我曾在一篇文章中写道:”莉莉丝就像一条河的拐弯处,河水饱和,火烈鸟一有埋伏就会翱翔。好像在说,当你要做一件事的时候,你的所有感官都会处于警戒状态,但是,这一次,这种警戒也发现了一个陷阱。我坐在摇摇欲坠的地面上,恐惧(和颤抖)地感受着它的变化。更新表皮,在表皮上,艺术作品的深度得以生存和发芽,在那一刻,我需要将其隐藏起来,以一种惰性的轮廓来保护它,然而,它又充满了玫瑰色的阀门。我将这一悖论转化为 “哑巴 ”的概念,因为它的生命力已经飞到了别处,所以是没有生命的碎片。就像在古代宗教中,第一位女性是与人类共同创造的,而不是为人类而创造。莉莉丝 之后,又出现了Pietra malata。2000年,《佩尔》问世。与前几部作品不同,这些作品都是不安分的结果。最近,在 2017 年,由于我不再拥有第一件作品,我制作了《莉莉丝》的变体。我一起制作了《黑月》。这幅作品当时是在 1998/99 年构思的,但后来被遗忘了,或许是因为它恰恰被删除了。我想我在陷入这个泥潭时有一些不适。我没有使用粉红色的乳化剂和颜料,也没有使用同样颜色的盐,而是使用了大块的蚌壳(或肌肉或贻贝),将其翻转,使其呈现出珍珠般的灰色,近乎银色,散发着暧昧的荧光,并用刚处理过的黑糖膏覆盖在一圈粘土上。黑月 " 放置在混有植物炭的白盐轨道上,首先指的是无意识。这是一个模糊的精神空间,不受任何逻辑控制,就像莉莉丝将自己从初生的人类中放逐出来,却在想象中永恒存在一样,它隐藏在被意识放逐的心灵深处,但对后者却是一个持续的骚扰者。

阿丽安娜,你是否经常对某些作品进行二次创作,即使是在很久之后?

我并不经常这样做,因为我从未如此频繁或轻率地出售过作品,所以我还有几件雕塑作品。以《莉莉丝》为例,我立即为它的一个细节制作了一个铸模,我希望它是一模一样的,是一块形状特殊的石头,原因是《黑月亮》也必须有那块石头(形状),因为它本质上是一个单一的主题。此外,在出售时,我也可以展示它,而不必麻烦和复杂地借用它。就这样。本世纪初,我卖掉了《莉莉丝》,2017 年,我重新制作了它,并一起制作了《黑月亮》。我认为,对于某些我非常在意或特别脆弱的作品,做同样的事情会很有用。至于那些我经常根据空间进行调整的装置作品,则是另一回事。或者说,在组装作品时,它们会发生细微的变化。

这是另一个迷人的方面,与空间的对话,你能谈谈吗?

比起与空间的对话,我更喜欢用 “关系 ”这个词。这意味着我在艺术创作中感受到的更大的实体性。以上,我描述的更多是以装置为基础的作品。有些作品会根据安装地点的不同而变化,这让我很感兴趣。因此,对我来说,空间就是发生的地方。除了任何项目,当你安装作品时,总会有一个肉体和偶然性的维度出现,并经常改变或更新事物。然而,如果我思考一件作品的实现过程,我相信它的空间是我为达到满意效果所采取的所有步骤的结果。我的意思是,从主观上讲,我觉得我的每件作品的内在空间都是我为达到其成熟所花费的情感时间的浓缩记忆。然而,有必要不断重新思考空间、时间和地点的概念,以及物质和非物质、意识的概念。不一定要改变自己的所作所为,更不一定要改变已经做过的事情。而是要明白我们身在何处,我们将去往何方,而不是猝不及防。当然,置身于你所处的时代,置身于正在发生变化的事物之中是非常重要的。到了极限,甚至要拒绝它。

本文作者 : Gabriele Landi

Gabriele Landi (Schaerbeek, Belgio, 1971), è un artista che lavora da tempo su una raffinata ricerca che indaga le forme dell'astrazione geometrica, sempre però con richiami alla realtà che lo circonda. Si occupa inoltre di didattica dell'arte moderna e contemporanea. Ha creato un format, Parola d'Artista, attraverso il quale approfondisce, con interviste e focus, il lavoro di suoi colleghi artisti e di critici. Diplomato all'Accademia di Belle Arti di Milano, vive e lavora in provincia di La Spezia.免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。