十多年来,克里斯蒂娜-贝尔特拉米(Cristina Beltrami)和许多热衷于威尼斯双年展的学者一样,一直关注着威尼斯双年展的历史,并将注意力集中在首届双年展与当代雕塑之间复杂而又并非总是线性的关系上:这是一个棘手的问题,需要从当时的评论(往往只是图片纪事的一角,寥寥几行)中寻找答案,同时还要在马尔盖拉的阿萨克档案中进行深入挖掘,试图将长期以来一直处于阴影中的零散历史拼接成一个连贯的日程表。在这种持续和耐心的努力下,《1895-1914 年威尼斯双年展上的艺术》(La scultura alla Biennale di Venezia 1895-1914)等重要作品问世。1895-1914 年威尼斯双年展上的雕塑:阴影中的存在》由 Zel Editions 出版社出版,注定将成为恢复和重温一系列详细历史的关键点,这些历史从一开始就贯穿于各种事件和建议的复调中,而这些事件和建议正是双年展的特点,因为卡斯特罗花园中新建的国家展馆丰富了双年展的内容。

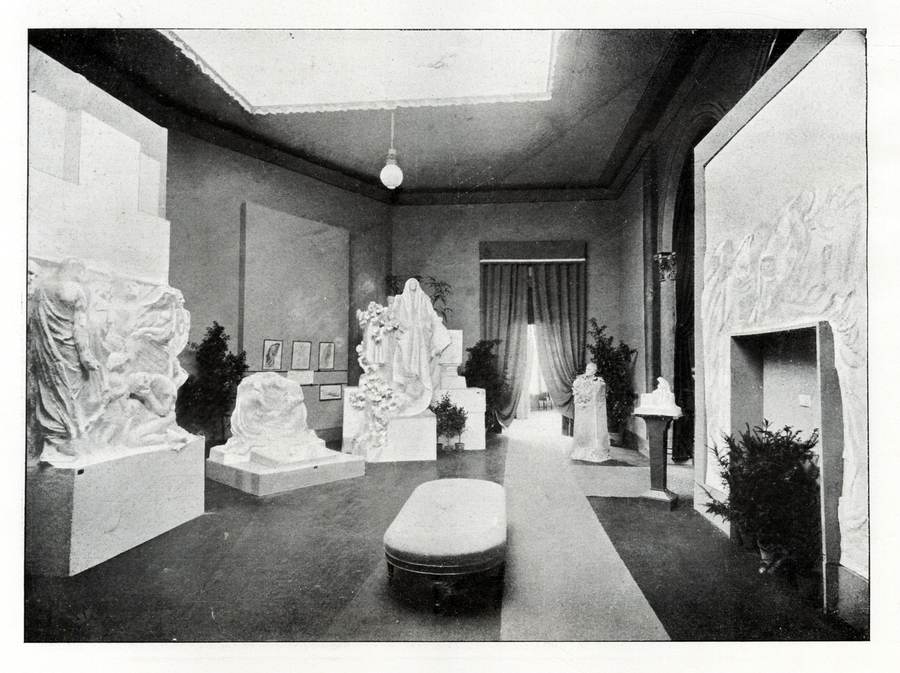

事实上,克里斯蒂娜-贝尔特拉米(Cristina Beltrami)以描述性的细致笔触,通过一系列宽广的领域和鲜明的焦点,追溯了新出现的存在和参观者可以从一个展馆到另一个展馆,或从一个房间到另一个房间的路线,并配以丰富的图片资料,为思考开辟了更多的视角。这显然不是一部雕塑史,也不打算成为一部雕塑史。通过展览史这一经过方法论检验的过滤器,它不仅为形式秩序问题打上了烙印,而且通过从角度平面上解决根本问题,也为形式问题打上了不同的烙印,在这些问题中,风格事实也是意识形态主题的载体。其结果是,从 1895 年威尼斯双年展首次亮相到第一次世界大战爆发,前 11 届威尼斯双年展的国际风采一览无余。通过这一轴心,作者试图重新解读雕塑的处境、语言和观念,雕塑在研究中一直被忽视,但却是品味和更复杂身份问题的重要地震仪。此外,这也是一次对研究进行有益回顾的机会,对历史学和后来出现的特殊兴趣提出质疑:在法国,关于 “学院 ”的研究可以追溯到 20 世纪 80 年代,而在意大利,他们在 20 世纪 90 年代就开始谈论它,兴趣的高潮导致在过去的 10 到 15 年中这一研究领域出现了根本性的增长。事实上,谈论雕塑的幸运(或不幸)意味着既要考虑到评论家、展览,也要考虑到雕塑在展览空间中占据的位置:事实上,为雕塑保留一个特殊的空间,明确其与应用艺术的边界性质(如伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆所做的那样)是一回事;而像在威尼斯那样,将绘画与雕塑混合在一起,在两者之间建立一种对话,则是另一回事,无论前者如何导致后者在 “沙龙 ”评论家那里被边缘化。此外,波德莱尔对原始艺术的抵押,即使没有明确提及,也会在很长一段时间内引起共鸣,因为原始艺术无法达到绘画和色彩所表达的高贵境界。

阅读这本书有几种方法:可以在空间错位的情况下,一步一步地了解每个事件的面貌,想象参观者可能会遇到什么,并不时回想书中的评论;也可以引出一些基本主题,这些主题从一个版本贯穿到下一个版本,而丰富的图标装置则隐含地证实了这些主题。

首先,或许也是最重要的一个主题,就是艺术家的存在与缺席,今天,艺术家们受到了超乎想象的赞誉,而另一些艺术家则将长期处于活动的边缘。从这个意义上说,梅达尔多-罗索(Medardo Rosso)的情况就很突出,他在 1914 年 50 多岁时才参加双年展,其作品选集可追溯到双年展诞生之前:正如玛格丽塔-萨尔法蒂(Margherita Sarfatti)很快意识到的那样,这是一种尽职尽责和必要的致敬,但正如乌戈-奥杰蒂(Ugo Ojetti)指出的那样,这同样是一种不可原谅的迟到,而且与伊万-梅斯特罗维奇(Ivan Mestrovic)的四角形阳刚气势形成鲜明对比,后者通过体现不朽和瓦格纳精神而在该届双年展中占据主导地位,或者与布尔代尔(Bourdelle)的选择形成鲜明对比,布尔代尔是法国舞台上的主角之一,尽管他在威尼斯被忽视,但却至关重要。事实上,在此之前,对于潟湖展馆所呈现的国际雕塑形象而言,罗索充满活力的图像选择并没有公民权(但通过在 Ca’ Pesaro 的一次引人注目的收购得到了补偿),或许只能通过斯卡皮利亚特选择流回一个被驯服和安抚的版本。

事实上,在双年展的展厅里,最具有破坏性的新作品往往是在国际艺术大师的作品展示之前,通过外显子的再创作而出现的。奥古斯特-罗丹的作品就是一个典型的例子,弗拉迪莱托从一开始就为其制作了假证件,在1897年第二届双年展上可以看到五件重要的石膏模型,但直到1901年,当《加莱布尔乔亚》的石膏模型出现在第四届国际艺术展上时,这件作品才真正产生了爆炸性的影响,当时卡-佩萨罗(Cà Pesaro)收购了这件作品。但在当时,“罗丹功能 ”已经成为一种流通货币,意大利雕塑家本身--正如弗拉维奥-费尔贡齐(Flavio Fergonzi)在其有关该主题的论文指南中所展示的那样--已经能够利用以各种方式流通的罗丹图案和模型。而在威尼斯,多年来,通过那些已经接受了这一修辞模式的诠释者所提供的解说,这一教训一直在回响,仿佛在为大师的到来做准备。然而,如果我们戴上一副眼镜,用时代的眼光来看待事物,那么皮埃特罗-卡诺尼卡(Pietro Canonica)的展览、特伦塔科斯特(Trentacoste)在这一时期最后阶段的回顾展以及从弗朗切斯科-杰拉斯(Francesco Jerace)到卡洛-丘萨(Carlo Ciusa)的地区性展览才是最重要的;莱昂纳多-比斯托尔菲(Leonardo Bistolfi)是品味蜕变的主题人物,他在 1905 年第六届双年展上以不朽的高浮雕《十字架》成为个人展厅的主角,但在历届双年展上他始终是主角。

这本书讲述了一个复杂的季节,在这个季节里,雕塑正在寻求一种国际语言,但同时又试图在传统与外国时尚之间进行调和。与绘画作品相比,雕塑作品在形式、图像和风格上的延续是非常困难的。交替出现的是源于 16 世纪的雕塑模式--但已向随后的几个世纪推进--或多或少令人恼火的米开朗基罗主义形式(有时是教科书式的,如第三届双年展上埃米利奥-夸德雷利(Emilio Quadrelli)的《赫拉克勒斯之息》);最后是 15 世纪朦胧优雅的遗产。所有作品都混合在一种折衷主义中,以外国人为衡量标准,在华丽的象征主义和或多或少粗糙的现实主义之间摇摆,这取决于它们在多大程度上体现了真实的东西。从巴洛克时期的半身像到新文艺复兴时期的半身像(卡诺尼卡的《春之梦》就是一例,自第三次展览以来,该作品一直被的里雅斯特 Revoltella 博物馆收藏),肖像画的主题都证明了这一点,但更重要的是,语言的更新与模特的顽固之间的辩证关系在裸体上得到了体现:一旦摆脱了宗教或神话的伪装,一旦摒弃了这些主题的情色化,旧大师们的某些东西就会保留下来,从而为轶事方法开辟了道路,在轶事方法中,裸体在雕塑领域之外是没有理由的。例如,汉尼拔-德-洛托(Hannibal De Lotto)的《意外》(Accident)、雨果-莱德勒(Hugo Lederer)的《Schermidore》(Schermidore),甚至乌尔诺-诺诺(Urbano Nono)的《纹身》(Tattoo)中的年轻人为什么要裸体,如果不是为了证明站立或移动人物的解剖渲染有多精湛,在肥大的肤色和肌肉中铸造出真实的人物,并与古代雕像的大道重新联系起来的话?在阐释者的话语中,优雅和古典主义的术语确实非常明显,就像身体的肌肉转动以及随之而来的与英雄裸体的关系存在问题一样。矛盾的是,意大利和国际 “动物派 ”雕塑家提供的轨迹表明,在与现实的关系上,以及在与抽象主义和现代主义的适应上,他们另辟蹊径,将自己置于雕像和装饰对象的中间,从而获得了自由,减少了传统的束缚,并获得了某些灵感的迸发:如迭戈-萨尔蒂(Diego Sarti)的非洲雌狮(1897 年)、奥古斯特-高尔(August Gaul)的水獭(第六版,1905 年)、弗朗茨-巴尔维格(Franz Barwig)的鹈鹕和卡尔-米勒(Carl Millés)的丛林(1907 年),以及伊姆雷-西梅(Imre Simay)的猴子(1909 年)。

此外,在双年展上,从纪念碑到陈设品,雕塑的所有可能去向都被立即摆平,重新回归到原始材料的技术和象征价值:如果说青铜器和小型青铜器与奖章进行了对话,体现了古代人文主义收藏主题的悠久传统,如果说大理石不乏朴实无华的洁白,那么石膏才是双年展上许多雕塑的真正主角,从草图到大型雕塑,无不如此。在大型雕塑方面,双年展又玩起了战略游戏:双年展上不乏希望在威尼斯展出后被转化为更耐用材料的作品,这些作品在造型发明和最终转化为大理石或青铜(有时两者兼而有之)之间有着关键的分水岭。但从双年展的展厅中还可以看到一些已被安置在纪念碑上或即将被安置的雕塑石膏像,作为一种真正的期待,这些雕塑提供了一个样本,或者说是多种肖像命运的示意图,从长青的但丁神话(从保罗-特鲁贝兹科伊(Paolo Troubetzskoy)1897 年的草图和阿方索-坎恰尼(Alfonzo Canciani)1899 年的草图,到卡洛-丰塔纳(Carlo Fontana)1903 年的法里 纳塔(Farinata ))到古罗马或现代的英雄(达维德-卡兰德拉 (Davide Calandra从古罗马或现代的英雄(达维德-卡兰德拉(Davide Calandra)的《征服者》(Il conquistatore)也是在 1903 年),到对同时代人的纪念,以及万花筒般叙事和寓意的殡葬艺术模式。伴随整个 20 世纪的 “雕塑难题 ”已经出现。

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。