卡拉瓦乔(米开朗基罗-梅里西;米兰,1571 年-埃尔科勒港,1610 年)作品中最复杂的作品之一,直到 20 世纪才被重新发现,能够在将其作者归属于这位伟大的伦巴第大师的人与持怀疑态度、甚至不认为是出自其手的人之间引发激烈的争论:这就是保存在热那亚 比安科宫(Palazzo Bianco)的《狂喜》(Ecce Homo),也是卡拉瓦乔与热那亚人展览的主角,展览将持续到 6 月 24 日。客户、收藏家、画家,在利古里亚首府梅里迪亚纳宫举办的展览(您可通过此链接阅读我们的评论,读者还可在此简要了解有关该作品归属的主要观点以及重新发现该作品的主要阶段)。本周三,正是在梅里迪亚纳宫,《Ecce Homo》成为了一场题为 "Intorno all’Ecce Homodi Caravaggio di Palazzo Bianco"会议的主角,该会议由安娜-奥兰多(Anna Orlando,同时也是此次展览的策展人)策划,旨在总结对这幅重要画作的研究进展。

|

| 卡拉瓦乔与热那亚人》展览图片 |

|

| 卡拉瓦乔,《Ecce Homo》(约 1605-1610 年;布面油画,128 x 103 厘米;热那亚,Strada Nuova 博物馆 - Palazzo Bianco) |

在梅里迪亚纳宫之友协会主席达维德-维奇亚诺(Davide Viziano)、热那亚市政府文化委员芭芭拉-格罗索(Barbara Grosso)和利古里亚大区文化委员伊拉利亚-卡沃(Ilaria Cavo)致辞后,修复师克里斯蒂娜-博纳维拉(Cristina Bonavera)发言。“当我们开始修复工作时,”博纳维拉报告说,“这幅画的保存状况很差:它曾经历过两次修复,一次是在 18 世纪,在修复期间,画作边缘最破损的部分被切开;另一次是在 1954 年,由皮科-切利尼(Pico Cellini)修复,由罗伯托-隆基(Roberto Longhi)和卡特琳娜-马尔切纳罗(Caterina Marcenaro)指导。Longhi 和 Marcenaro 决定按照保存在墨西拿地区博物馆的复制品的原始尺寸修复这幅画,因此,如果说这幅作品以前的尺寸是 118 x 96 厘米,那么后来它的边缘被放大到现在的 128 x 103 厘米。在我们修复之前,由于之前的修复和第二次世界大战期间保存这幅画的 Regia Scuola Navale di Palazzo Giustiniani Cambiaso 遭受的轰炸,画作出现了裂痕”。

在开始修复之前,博纳维拉回忆说:“为了更好地了解作品的材料和层次及其保存状况(从而更好地处理修复工作),同时也为了更深入地了解艺术家的技法,我们进行了诊断性调查。这些分析为我们揭示了卡拉瓦乔绘画技巧的要素:色彩素描、切口、五线谱、颜料背景的重叠以及稀释准备技术。特别是在 X 光片中,我们可以看到画家自己进行的删减,他沿着手臂和肩膀使用了较深的笔触,以遮盖和纠正之前的草图。我们在基督肩部周围看到的是白色的素描:我们知道卡拉瓦乔没有画素描,而是直接在画稿上用画笔快速勾勒色彩,固定构图的要点。卡拉瓦乔画作的另一个特点是 ”pentimenti":他的技法如此快速和直接,需要重新思考和修正,这在 X 光片上可以看到,肉眼也可以看到。在彼拉多的头饰中,我们还能看到画家的其他典型元素,他的头饰支配着身旁马尼戈尔多的服饰。事实上,卡拉瓦乔的特点之一就是重叠的绘画背景:在这幅画中,首先是马尼戈多的形象,然后是彼拉多的形象。从 X 光片上我们还可以看到,基督的腰布被勒得更紧,更贴近侧面,而脱落的部分则被彼拉多的袍子遮住。在这幅画中,我们还发现了雕刻:卡拉瓦乔除了在背景上涂抹颜料外,还通过雕刻来固定准备工作,雕刻可以用笔背,也可以用点。龙吉说,雕刻是卡拉瓦乔用来在铺设后重新定位模型的,因为他习惯根据生活作画,因此需要固定参考点,以便在相同的位置重新定位人物。回到干预问题上,在固定漆膜并将画作从画框中取出后,对木质食虫进行了消毒,随后进行了清洁:进行了更表面的清洁,但并没有完全去除重绘。

最后,博纳维拉总结道,自 2003 年以来,仪器已经有了很大的改进:这就是为什么修复师希望能用与罗塞拉 -沃德雷特(Rossella Vodret)和克劳迪奥-法尔库奇(Claudio Falcucci)协调的比较诊断分析活动相同的参数来检查《狂喜》。

|

| 卡拉瓦乔 卡拉瓦乔的《Ecce Homo》(米娜-格雷戈里(Mina Gregori)于 1992 年在佛罗伦萨和罗马展出时进行的研究 |

|

| 画中基督左手的细节,可以看出使用了重现的准备工作、画笔素描和后期调整 |

|

| 画中基督之手的细节 |

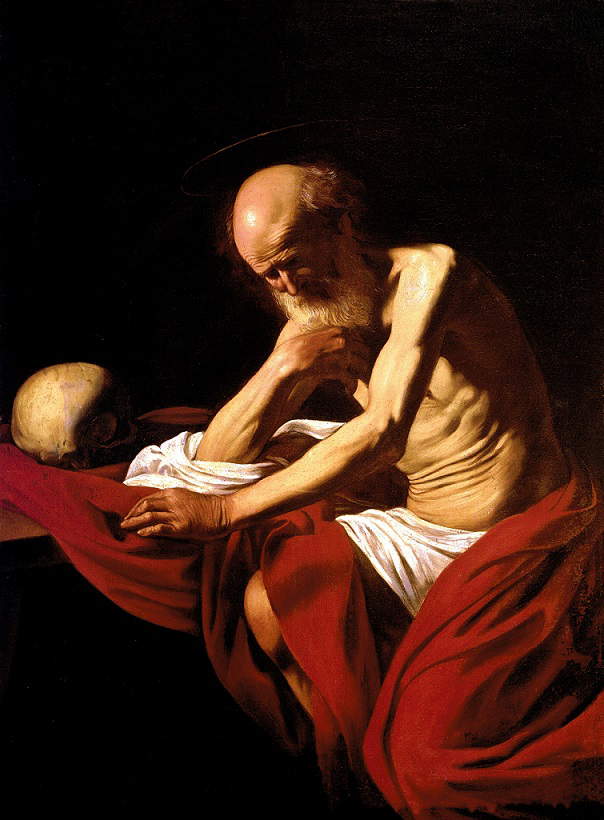

安娜-奥兰多(Anna Orlando)的演讲重点是 "Ecce Homo "和摹本主题。“这位学者回忆道,”《Ecce Homo》在巴黎展览后不久就参加了这次展览,我们将它放在了聚光灯下,这可能是前所未有的。有一些显而易见的数据(当然以后还可以争论,数据总是要解释的):五线谱排除了使用’摹本’一词的可能性(用 X 光和肉眼都可以看到它们),草图是自由的、松散的、一时兴起的,它是一个不屑一顾、不勤奋的画家的技法,这一点也让我们否定了关于它是一幅摹本的假设(这一直是关于这幅画的批评故事的一部分)。叠加的效果同样明显:彼拉多的形象是最不令人信服、最反常、最没有卡拉瓦格风格的,肉眼可以清楚地看到,但整个形象是建立在基督形象和马尼戈尔多形象之上的。另一个因素(当然无法衡量,也无法用天平来衡量,但我们艺术史学家有责任承认这一点)是,《新街》中的画作比其他已知复制品的质量要高得多,其中包括巴勒莫私人收藏的一幅画作,该画作已成为一项重要研究的主题。我认为,艺术史学家的工作正是将所有可用的元素纳入一个系统"。奥兰多认为,2003 年克里斯蒂娜-博纳维拉(Cristina Bonavera)修复《圣杰罗姆》时进行的放射学调查也体现了这一特质,该调查揭示了可与卡拉瓦乔其他作品(如蒙特塞拉特博物馆中的《圣杰罗姆》)进行比较的细节(如人字笔触)。

至于摹本这一卡拉瓦乔艺术的最新主题,奥兰多指出,展览的新颖之处在于展出了来自里瓦罗罗修道院(Certosa di Rivarolo)的《带刺加冕》,该作品源自维琴察人民银行(Banca Popolare di Vicenza)所拥有的被认为是卡拉瓦乔的作品(也是备受争议的作品)。“奥兰多说:”这幅复制品质量上乘,Certosa的出处将这幅画的历史与迪内格罗家族联系在一起:有趣的是,奥拉奇奥-迪内格罗拥有卡拉瓦乔最早的复制品之一,即《圣托马斯的不可思议》,文森佐-朱斯蒂尼亚尼在热那亚之行中在奥拉奇奥家中看到了这幅画,奥拉奇奥还是他的堂兄。直到 2018 年,我们才对奥拉齐奥-迪-内格罗有了更多的了解:在《艺术图录》系列作品的创作过程中,我们对迪-内格罗家族进行了调查,结果发现了一份 1618 年的清单,其中出现了《不可思议》的副本,并将其交给了切萨雷-科尔特(Cesare Corte)。科尔特也是《多利亚斯》的临摹者,我们从劳拉-斯塔尼奥的研究中得知了这一点:很明显,这个圈子让我们确信,这幅由切萨雷-科尔特临摹的作品归属于迪-内格罗家族。从色彩上我们也可以看出这一点,它属于一位仍具有 16 世纪文化的画家"。

|

| 切萨雷-科尔特,《荆棘加冕》,卡拉瓦乔摹本(17 世纪早期;布面油画,203 x 166 厘米;热那亚,San Bartolomeo della Certosa) |

|

| 卡拉瓦乔,《沉思中的圣杰罗姆》(1605 年;布面油画,118 x 81 厘米;蒙特塞拉特,圣玛丽亚修道院博物馆) |

随后,玛丽亚-克里斯蒂娜-特尔扎吉(Maria Cristina Terzaghi)对以 “热那亚的卡拉瓦乔 ”为主题举办展览的想法表示欢迎(在此之前从未有过展览涉及这一主题),并强调了新购入的作品对迪-内格罗家族的重要性,随后她就作品的可能出处和年代发表了讲话。安娜-奥兰多(AnnaOrlando)从最新的信息出发,重构了迪-内格罗家族和多利亚家族(他们与卡拉瓦乔有过接触)在密集的委托关系网中的关系。多利亚(Giannettino Doria)在 1609 年当选巴勒莫主教有关(一个事实是,所有《断头记》的副本都是在西西里岛发现的,因此几乎可以肯定,在历史上的某个时期,这幅作品肯定曾在岛上出现过),第二个假设是将这幅作品与西班牙驻罗马教廷大使胡安-德-莱斯卡诺(Juan de Lezcano)收藏的一幅《断头记》(尺寸与比安科宫的尺寸一致)联系起来。“特尔扎吉说:”我非常信服将《狂喜》与吉安内蒂诺-多里亚的委托作品联系起来的假设,而且正如弗朗切斯卡-卡佩莱蒂所说,将其从 1605 年的日期中剥离出来。安东尼奥-范努格利(Antonio Vannugli)在一项非常重要的研究中认为,这幅画是从马西米的收藏中通过西班牙大使转入莱兹卡诺的收藏中的。这没有必要:来源可能是西西里岛,也可能没有范努格利假设的罗马通道。Giannettino Doria 的假设仍然成立,但 Lezcano 将画作从西西里带到那不勒斯的假设也仍然有可能"。

与出处理论相关的是作品的风格问题。特尔扎吉指出:"如果我们必须将这幅作品与西西里联系起来,那么我们就必须了解应该将《Ecce Homo》与西西里的哪幅画作进行比较。如果我们说这幅画看起来像西西里岛的作品,我们就必须找到与之相匹配的可信的作品。当然,正如龙吉所说,西西里的复制品会让我们联想到前往西西里的通道,但如果这幅画出自卡拉瓦乔之手,我们就必须将其与他的某些西西里画作相提并论。可以肯定的是,正如詹尼-帕皮(Gianni Papi)所指出的,卡拉瓦乔的西西里画作保存得非常完好。最接近的作品是《巴勒莫的耶稣诞生》,但如果像许多人说的那样,这幅画脱离了西西里的时代(我不这么认为),我们就必须试着找出这幅画不是卡拉瓦乔的,又是谁的作品,要知道很难为另一位艺术家找到假设。这幅画的风格仍然是一个谜:在我看来,提到多利亚是令人信服的,而且与塞巴斯蒂亚诺-德尔-皮翁博的《安德烈亚-多利亚肖像》之间的关系当然也很重要(这是明确的),但如果我们将其与詹尼蒂诺-多利亚联系起来,我们就必须了解兰弗兰科-马萨在那不勒斯的作品[编者注:我们从文件中得知,马萨,马康托尼奥-多利亚的代理人,在那不勒斯有一幅身份不明的《狂喜》]“。然而,特尔扎吉总结道,目前我们只是根据线索而非证据开展工作:如果所有迹象都指向一个方向,我们就必须抓住这个方向,”然而,我们要保持开放的态度,因为某些线索可能会让我们无所适从,从而使我们改变方向"。

|

| 塞巴斯蒂亚诺-德尔皮翁博,《安德烈亚-多利亚肖像》(1526 年;板上油画,153 x 107 厘米;热那亚,公爵宫) |

|

| 卡拉瓦乔,《圣人劳伦斯和弗朗西斯的耶稣诞生》(1600 年;布面油画,268 x 197 厘米;巴勒莫,原圣洛伦索神学院,1969 年被盗) |

里卡多-拉图亚达(Riccardo Lattuada)在下午的复会发言中首先谈到了卡拉瓦乔的绘画技巧:“从热那亚的这幅画来看,”这位学者说,“我认为,这种方法很难界定,诊断学界也在为此付出巨大努力,但它只能追溯到一种非常精确的文化基质,我认为卡拉瓦乔依赖于这种文化基质,因为他从自己的训练中汲取养分来打造自己的工具,这就是 16 世纪威尼托的绘画。在谈到卡拉瓦乔拒绝为多利亚壁画支付 6000 斯库第(scudi)的 ”奢侈的头脑 “时,这一定义不仅向我们描述了卡拉瓦乔的性格和生活,而且在我看来,还描述了他的作品所具有的实验性质。卡拉瓦乔的创作方法并不属于他那个时代的技术、手工和绘画传统,而是被视为具有强烈的实验性成分,这也是他的创作轨迹中最明显的元素之一。这些元素并没有完全脱离历史传统:说到 ”大脑“,就不仅仅是说到一个奇怪的人,而是要认识到他每次所做的事情都会让每个人感到惊讶,因为他是以一种不同于前人或同时代人的方式来达到目的的。另一个有问题的例子是 ”绘画史上最可怕的大脑 “丁托列托:瓦萨里本想毁了他,但称他为 ”绘画史上最可怕的大脑 “却为现代性提供了最准确的定义。卡拉瓦乔在罗马等环境中找到了具有巨大影响力和文化冲击力的原创方式,这些环境对威尼斯的创新并不熟悉,而威尼斯的创新很快就会以更大规模的方式出现。然而,我们谈论的并不是文化的传承,而是一种工作方法:即以更有说服力和更快速可验证的方式制作图像的理念。所有这些方面都被卡拉瓦乔以一种崭新的方式重新组合在一起,对他所处的环境造成了创伤”。

Gianni Papi重点介绍了作品的年代:“自 2008 年以来,”这位艺术史学家说,"我一直主张采用西西里的年代,即 1609 年,热那亚的Ecce Homo;此外,过去也有人提出过这一解决方案,即使是零星的,也许也没有什么说服力;认为这幅画可能是为多利亚家族创作并送往热那亚的想法似乎并不冒险;必须记住的是,1609 年卡拉瓦乔在巴勒莫逗留期间,吉安尼蒂诺-多利亚是该市的主教。安娜-奥兰多正是基于这一偶然性,才(在这一场合)将这幅画与西西里的一次处决联系起来。此外,人们还发现彼拉多的特征和衣着与利古里亚家族的一位大人物(即安德烈亚-多里亚)相似,尽管这种辨认可能会引起一些困惑,因为这位大人物在画中被赋予了一个并不特别高贵和勇敢的角色,即彼拉多。帕皮回顾说,过去已经有人(如阿尔弗雷德-莫尔于 1967 年提出)提出过《断头记》是西西里人创作的这一假设,随后他指出,“从作品的语言来看”,这一理论也是可信的。“最有可能的假设”,他宣称,"对我来说,是在西西里岛(墨西拿或巴勒莫)完成的,画作暂停了一段时间,以便在岛上制作复制品来传播其图标,随后(肯定不是很晚)转移到利古里亚首府。例如,不能排除《Ecce Homo》可能是卡拉瓦乔在墨西拿为尼科洛-迪-贾科莫 (Niccolò di Giacomo) 创作的四幅以《Storie della Passione》为主题的作品之一。

然而,根据帕皮的说法,还有另一种可能的假设,那就是桑蒂-迪-蒂托的一幅画作,即创作于 16 世纪 70 年代的《厄运》,"可能是马耳他的佛罗伦萨骑士安东尼奥-马尔泰利(Antonio Martelli)的虔诚之物,他似乎在卡拉瓦乔的马耳他和墨西拿事务中扮演着越来越重要的角色。也就是说,随着研究的深入,他在我们心目中扮演了画家伟大保护者的角色,在梅里西抵达墨西拿的几个月里,他还是马耳他骑士团在墨西拿的团长。事实上,马尔泰利于1608年11月1日抵达墨西拿,而卡拉瓦乔则在一个月后抵达。我们不禁要假设,《桑蒂》这幅画是马尔泰利的财产之一,是他特别珍爱的一幅画,从佛罗伦萨带到马耳他,然后再转运到墨西拿;因此,梅里西可能是在西西里城市看到了这幅画,并在墨西拿创作了他的《狂喜》。这最终不会影响多利亚委托创作的可能性,另一方面,这也使得前面提到的两幅来自墨西拿地区的复制品更加合乎逻辑,其中保存在墨西拿地区博物馆的那幅肯定来自当地的圣安德烈亚-阿韦利诺教堂(Sant’Andrea Avellino)。

|

| Santi di Tito,《Ecce Homo》(1670 年代;画板,104 x 84 厘米;私人收藏) |

罗塞拉-沃德雷特(Rossella Vodret)又回到了诊断性调查的主题上,她指出,这些分析 “可以帮助艺术史学家,揭示通常看不到的方面,并发挥辅助作用,但这绝不能替代艺术史学家,因为艺术作品的认可要归功于艺术史学家”。Vodret 和 Falcucci 最近对卡拉瓦乔进行的调查显示,至少有35 幅卡拉瓦乔的作品具有可比性,其中一半是他的典型作品。这些研究有助于更深入地了解这位伦巴第艺术家的绘画技巧。“沃德雷特说,”卡拉瓦乔开始以传统的方式作画,先在画布上做好准备,然后在准备好的画布上作画,这与他那个时代的所有画家的作画方式如出一辙。16 世纪最后几年,画布由明变暗,这意味着传统的素描不再出现,或者出现得更少。因此,他开始使用版画,就像使用素描一样。至少在我们的经验中,他再也没有使用过浅色画稿,1598-1599 年之后,浅色画稿已不复存在:他使用过红色或绿色的彩色画稿,但从未使用过浅色画稿。罗马圣路易吉-德-弗朗西斯的康塔雷利小教堂的绘画发生了一场巧妙的革命:画家发现自己不得不创作尺寸奇特、人物众多的巨幅画作,而他习惯于画最多只有三四个人物的小幅画作。不仅如此,他还必须尽快完成,合同日期是 1599 年 7 月,而且必须在一年内交付(卡拉瓦乔在 1600 年 7 月交付了作品)。如此众多的人物,如此巨大的画作,他发明了一种巧妙的方法,这种方法部分在以前的画作中已经可以发现,但在这里却上升到了方法的层面:所有阴影部分都使用了暗色调。在背景中可以看到的所有东西都是暗色调的,或者在必要的地方用暗色调遮住。鉴于这种暗色准备,卡拉瓦乔只画了背景前的亮部,而背景仍然是暗色的,因此不那么明显,或者根本不明显。卡拉瓦乔用素描完成构图的设置(最初是深色笔触,后来变成浅色甚至红色),他不再留下的就是这种节省的准备,这是最巧妙的地方,即让作品的深色准备可见(事实上:随着卡拉瓦乔绘画生涯的发展,这种技巧会越来越多)’。

根据 Vodret 的说法,卡拉瓦乔在《狂喜》中可以找到几个典型的创作特征:“各种重叠的层次、某些区域可见的准备工作、草图和切口。这些特征表明,这幅画是原作而非摹本(想想腰布的叠加:摹本绝不会将腰布完整地画出来,然后再叠加上去)”。然而,沃德雷特认为这幅作品存在一个令人困惑的问题:"就风格而言,这幅晚期作品的可见准备工作太差。在米娜-格里高利(Mina Gregori)出版的资料中,我们还可以找到其他一些重要的变化,以确认绘画的原创性,尤其是这幅作品。格雷戈里、奥兰多和博纳维拉发现了一些变化:基督右肩的移动,拇指位置的移动,双手、腰带和基督前臂的细微变化(尽管这些不是构图上的变化:有趣的变化是构图上的变化,而不是细微的调整)。在我看来,还有一些更重要的变化,因为它们是构图上的变化,但应该用新的数字 X 光片来验证(我们今天所说的一切都是次要的):在基督的脖子上有一个领子(也许下面有一件风格不同的衣服),刑罚者腰带的位置(几乎遮住了眼睛),斗篷的不同位置(例如刑罚者拿着的挡板要高很多)。这件作品在风格上属于晚期作品,与马西米竞赛无关,很可能是在西西里完成的,不久后传到热那亚,在那里有许多准时的衍生作品。不过,我认为有必要重新思考卡拉瓦乔最后时期的整个风格分析"。

克劳迪奥-法尔库奇(Claudio Falcucci)也对作品的创作技巧做了说明:“我不排除,如果对反射画的研究稍加深入,就不可能发现比我们今天所发现的更广泛的雕刻网络。了解这些雕版画的范围是一个相关方面:雕版画在卡拉瓦乔职业生涯中的作用变化很大(在早期阶段,我们没有雕版画;在成熟阶段,直到 1606 年,雕版画的数量不断增加,雕版画似乎代表了画家想要描绘的完整图形轮廓;1606 年之后,雕版画往往变得非常边缘化,几乎到了消失的地步,而在其他情况下,雕版画又重新流行起来,但通常都很少)。了解雕版印刷品的实际作用,可以让我们知道是否与某一时期相吻合,而不是与另一时期相吻合。关于准备工作,从报告中可以看出,准备工作似乎并不充分。卡拉瓦乔通常会在画作的许多地方让准备工作大显身手,准备工作的颜色与画家希望在画作表面实现的色彩解决方案相呼应。例如,在《彼拉多之手》中,所有阴影部分实际上都是用深色颜料涂抹在已经涂抹好的颜料层之上”。

“法尔库奇总结道:”雕刻的减少 "与晚期的绘画相吻合,而稀释剂的轻盈作用则与晚期(1607 年以后)的绘画格格不入。在这一点上,问题变成了另一个问题:我们没有节省的准备工作,是因为大量的修改和重复意味着这种准备工作无法被感知吗?或者说,我们现在看到的并不完全是这幅画完成时的状态?我们看到的肯定不是这幅画从艺术家工作室出来时的样子:这幅画肯定经历了许多创伤(这幅画也经历了许多创伤),而且为了修复时间的伤害,还进行了干预。基督手腕内侧的那种灰泥处理象征着一种干预模式,它倾向于恢复绘画的完美性。通常情况下,稀疏的准备工作被视为画作中的瑕疵,要么是由于画家的不注意,要么是由于时间的影响导致准备工作重新出现。2003 年的干预旨在使作品清晰可辨,并使失去平衡的作品恢复平衡。不过,我们知道以前也有过干预,如皮科-切利尼的作品。

劳拉-斯塔尼奥(Laura Stagno)简要介绍了吉安内蒂诺-多利亚(Giannettino Doria)的情况后,讨论转向了他作为《耶稣受难记》委托人的假设角色,以及彼拉多与塞巴斯蒂亚诺-德尔皮翁博(Sebastiano del Piombo)所画的安德烈亚-多利亚(Andrea Doria)之间可能存在的身份认同。劳罗-马格尼尼(Lauro Magnani)就这一论点发表了自己的看法:"实际上,《耶稣受难记》与多利亚人之间可能存在的联系具有很强的诱惑力,但实际上,如果人们想从塞巴斯蒂亚诺的绘画结构中发现卡拉瓦乔可能获得的灵感,那么他将该人物与多利亚人的委托进行区分的方式就会形成鲜明对比,因为彼拉多的形象虽然不是一个完全负面的人物(人们必须对福音书进行分析),但却可以被认为是这样的人物,而且他的脸部特征也非常鲜明"。

因此,《耶稣受难图》仍是一幅留有许多问题的作品,今后仍需对其进行研究。 这项工作结束时出现的希望是,可以根据最新诊断活动的参数对这幅画进行新的调查,从而获得新的数据,帮助阐明仍有待澄清的某些方面。

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。