阿图罗-格拉夫(Arturo Graf)在 1888 年发表的一篇令人难忘的文章开头写道:“彼特拉克主义是意大利文学的痼疾”,而 16 世纪则是 “彼特拉克主义浮动、奢华、胜利和泛滥的世纪”。然而,很难推理为什么恰恰是在 16 世纪,对彼特拉克诗歌的兴趣会如此广泛、普遍和普遍:有些人认为,在教会严格控制文化生产的时代,爱情是唯一可以自由创作的诗歌,因此认为彼特拉克本质上是一种强制性的选择。一些人认为,皮埃特罗-贝姆博的理论工作(事实上,根据孔蒂尼的说法,他是 “未被背叛的彼特拉克之季 ”的开创者),他本人也是一位彼特拉克主义者,他提出了一种文学流派分类的标准,认为这是点燃整个意大利(不仅仅是意大利)对这位桂冠诗人的爱的火花。有些人认为,彼特拉克主义是随着韵文诗集的传播而诞生的,而韵文诗集或多或少都以《康佐尼埃》为范本。无论从哪个角度看,它都是意大利文学史上最复杂的现象之一,很难用三言两语概括其根源,但提供一个背景,以了解广泛模仿彼特拉克诗歌(这是欧洲范围内的事实、由于缺乏杰出的天才,他们除了模仿之外别无其他诗歌创作手段)在历史的某一时刻遭到了广泛、多样和激烈的抵制。

因此,如果我们要寻找一个文学先例,来激发艺术史学家芭芭拉-弗洛蒂(Barbara Furlotti)、Guido Rebecchini 和琳达-沃尔克-西蒙(Linda Wolk-Simon)为展览 "朱利奥-罗马诺"(Giulio Romano)收集的一系列有趣的作品。艺术与欲望》展览(2019 年 10 月 6 日至 2020 年 1 月 6 日,曼图亚,特宫),我们不难发现这与意大利各宫廷掀起的声势浩大的反君主运动有相似之处,而在贡萨加王朝的曼图亚,这场运动的两位主要支持者分别是特奥菲洛-福伦戈(Teofilo Folengo,1491 年出生于曼图亚,1544 年出生于坎佩塞)和皮埃特罗-阿雷蒂诺(Pietro Aretino,1492 年出生于阿雷佐,1556 年出生于威尼斯):前者的亵渎之情在抒情诗中得到了表达,而后者的亵渎之情则在爱情诗中得到了宣泄。彼特拉克们所吟唱的纯洁、高尚、空灵、狂喜、灵性、沉思的爱情,与知识分子和哲学家(至少从人文主义开始)将其置于对他人的情感阶梯最低层的爱情相对立、也就是格拉夫所说的 “实用之爱”,即 “感性而粗暴、没有节制、没有面纱的爱,这种爱现在只不过是一种欲望和动物欲望的冲动,是一种汹涌澎湃、压倒一切的本能”。正是在这种感性而粗野的爱(当然,“粗野 ”一词应从正面理解:一种原始的、内脏的、本能的、急躁的、非理性的爱)的基础上,16 世纪才产生了一些最伟大的杰作,在文学(《阿雷蒂诺的原始》)和艺术方面都是如此。

此外,还需要适当考虑相关的文化因素:人们会想到,文艺复兴时期对属于感官体验领域的一切事物的典型重估,也会导致对感官世界中更为琐碎的方面进行研究(“在这种情况下,”学者玛丽-帕尔多(Mary Pardo)写道,“对情色题材的描绘成为了文艺复兴时期最重要的主题。对情色题材的描绘几乎成了检验艺术作品感官’真实性’的一种方式”,从这个意义上说,“艺术作品能够成为作者和观察者之间求爱的工具,也被认为能够阐明情色吸引的心理机制”)。在一定程度上,与这一主题相关的是,不同的文学家决定赋予那些通常被置于边缘或被排除在任何艺术和文学作品之外的人以艺术尊严:至少值得一提的就是那些挤满了皮埃特罗-阿雷蒂诺(Pietro Aretino)和路多维科-阿里奥斯托(Ludovico Ariosto)的喜剧或马特奥-班德洛(Matteo Bandello)的小说的妓女们。同样,值得一提的还有,在 16 世纪早期,正如琳达-沃尔克-西蒙在目录中写道的那样,“神圣与世俗之间的界限并不那么清晰,这一时期在罗马创作的宗教图像往往包含公开的色情暗示”(只有特伦特大公会议才会纠正这种情况)、16 世纪古物学文化的探究态度如何使人们能够全方位地研究在罗马地下发现的越来越多的物品,以及更广泛地说,在那些曾有过辉煌罗马历史的中心发现的物品:因此,许多古代作品中的情色元素成为许多艺术家的研究对象和灵感来源。

|

| 朱利奥-罗马诺展览大厅。艺术与欲望 |

|

| 展览厅朱利奥-罗马诺。艺术与欲望 |

展览正是从古董开始的:从维也纳艺术史博物馆(Kunsthistorisches Museum in Vienna)借来的维纳斯-基尼特里克斯(Venus Genetrix)(为 16 世纪初在罗马工作的艺术家们所熟知)几乎是一个引子,让公众了解当时的艺术家们,包括罗马艺术家们的情色图像的灵感来源和形成过程、拉斐尔-桑齐奥(Raphael Sanzio,1483 年出生于乌尔比诺,1520 年出生于罗马)的工作坊是许多这些线索成长和成熟的沃土,因为这位乌尔比诺艺术家曾为不同的赞助人工作,这些赞助人喜欢对来自古代世界的主题和图像进行再创作(甚至是明目张胆的创作)。在拉斐尔有教养的客户中,还有红衣主教贝尔纳多-多维齐-达-比比埃纳(Bernardo Dovizi da Bibbiena,比比埃纳,1470 - 1520 年):1516 年,红衣主教委托拉斐尔为一间小浴室(俗称 “stufetta”,因房间虽小但暖气充足而得名)绘制壁画,并在壁画上描绘古代场景。装饰房间的壁画讲述了维纳斯女神的爱情故事,其风格源于文艺复兴时期画家们最近开始研究和欣赏的古罗马壁画。

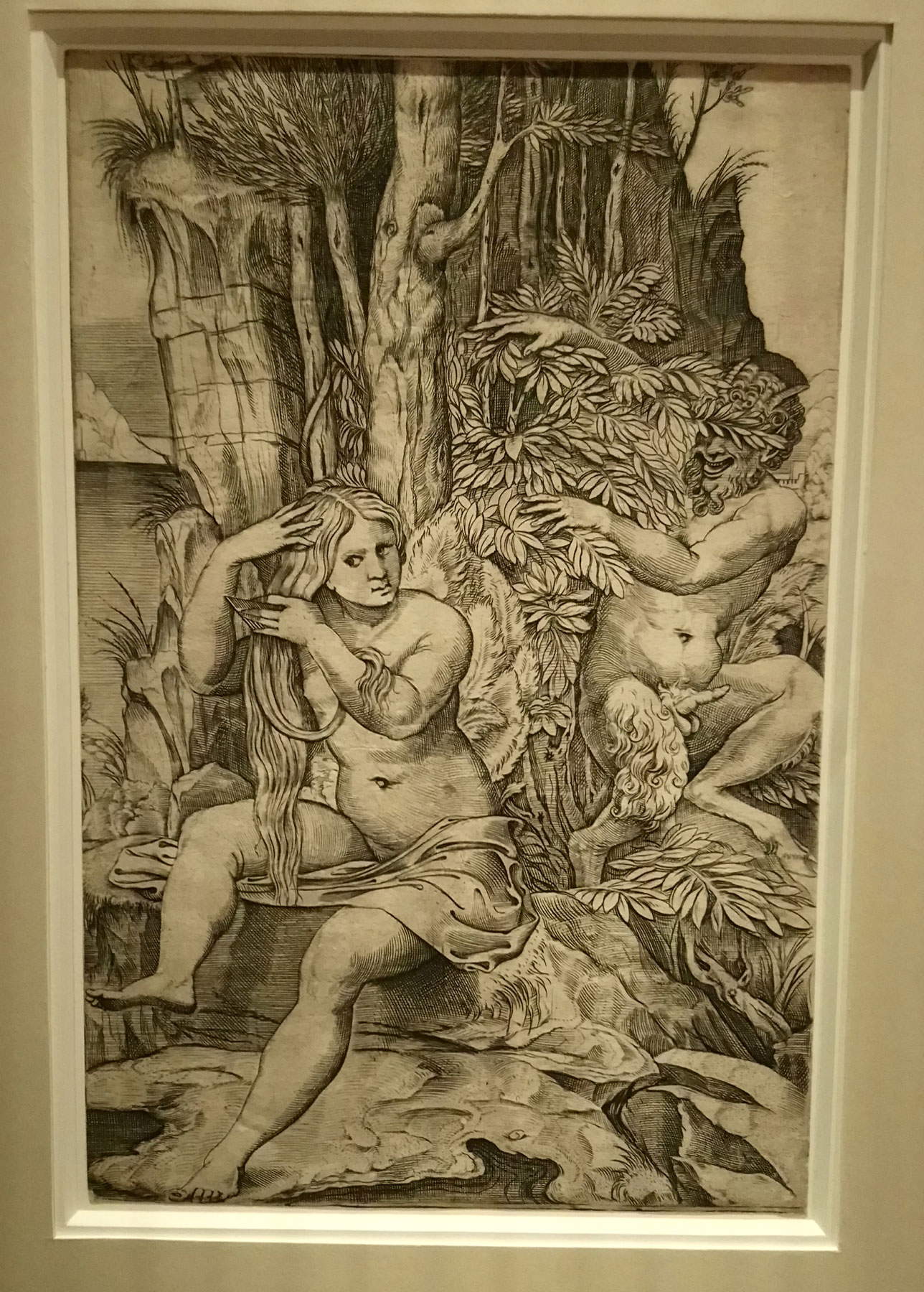

然而,在主题层面上与古代绘画也有确切的对应关系:例如,《维纳斯从水中升起》(Venusanadiomene)让人想起老普林尼(Pliny the Elder)在他的《自然历史》(Naturalis historia)中将希腊画家阿佩莱斯(Apelles)的壁画列入杰作清单(“在他的作品中,”普林尼写道,“很难说哪些是最美的:在他的作品中,”普林尼写道,"很难说哪幅作品最美:神圣的奥古斯都在他父亲凯撒的神庙中献上了一尊从海中走出的维纳斯,这尊维纳斯被称为’anadyomen e’。展出的一些版画是马康托尼奥-雷蒙迪(Marcantonio Raimondi,阿尔金的圣马蒂诺,约 1479 - 1534 年)、马可-丹特(Marco Dente,拉文纳,1493 年 - 罗马,1527 年)和阿戈斯蒂诺-威尼斯(Agostino Veneziano,威尼斯,约 1490 年 - 罗马,约 1540 年)直接从拉斐尔及其工作室的图纸上绘制的。这些版画显然已经开始流传并享有一定的传播度,如果我们在归功于圭多-杜兰蒂诺 (Guido Durantino) 工作室的马戈里卡版画《维纳斯与萨提尔》中发现了同样的维纳斯:然而,这些模型和公式都获得了广泛的成功,我们在特宫本身就有这样的例子,在那里的 Camera dei Venti 中,我们发现了一个上升的维纳斯形象(在目录中笼统地归于朱利奥-罗马诺(Giulio Romano)的作坊,尽管人们多年前就知道其作者有一个名字和姓氏),安塞尔莫-瓜齐(Anselmo Guazzi)的维纳斯形象(在目录中笼统地归于朱利奥-罗马诺的作坊,尽管人们多年前就知道其作者有一个名字和姓氏):安塞尔莫-瓜齐),她双手梳头,双臂合十,转过头来,长发从肩上垂下,其姿态与 Stufetta 壁画及其衍生品(上述雕刻和马格利卡)中的女神如出一辙。

拉斐尔没有直接参与stufetta壁画的创作,原作中只有一幅漫画留存下来(展览中没有展出):相反,我们有许多拉斐尔式的画作与法尔内西纳别墅门廊的装饰有关。例如,展览中就有一幅正面为朱庇特和丘比特,背面为裸体女性侧面的作品,虽然是拉斐尔的摹本,但这幅画的意义在于,裸体明确地证明了装饰的感官性质(也可能让我们探讨了艺术家工作室中的女模特这一主题,展览中几乎没有触及这一主题,而目录中马德琳-维尔容的文章很快就提到了这一主题)。在特宫举办的展览还为我们提供了一个机会,再次讨论红衣主教多维齐-达-比比埃纳在企业中的角色分工。琳达-沃尔克-西蒙(Linda Wolk-Simon)认为,这些场景是由拉斐尔构思的,然后由朱利奥-罗马诺(Giulio Pippi de’ Iannuzzi;罗马,约 1499-1546 年)“在真正的构图研究中 ”以某种方式进行了再创作和发展,例如保存在维也纳阿尔贝蒂娜博物馆并在展览中展出的维纳斯和阿多尼斯场景图。这幅画进一步证明了为红衣主教绘制的壁画是如何在反复使用女性裸体和大量暗示性手势的基础上,设想出一种明确的情色风格:所有这些元素注定会成为朱利叶斯情色艺术的典型特征。

|

| 罗马艺术,维纳斯-基内特里克斯(公元前 1 世纪;大理石,高 114 厘米;维也纳,艺术史博物馆) |

|

| Marco Dente da Ravenna(源自拉斐尔),《Anadiomene 维纳斯》(约 1516 年;錾刻版画,262 x 172 毫米;维也纳,阿尔贝蒂娜博物馆) |

|

| Marco Dente da Ravenna(源自拉斐尔),《维纳斯与萨提尔》(约 1516 年;雕刻,262 x 172 毫米;维也纳,阿尔贝蒂娜博物馆) |

|

| 归功于 Guido Durantino 工作室的作品,印有火神、维纳斯和丘比特以及 Giacomo Nordi 主教徽章的瓷板(约 1535-1540 年;彩陶,直径 27.6 厘米;佩鲁贾,佩鲁贾金融卡基金会) |

|

| 拉斐尔工作室,年轻女性侧面像,背面(约 1517 年?) |

|

| 朱利奥-罗马诺,《维纳斯与阿多尼斯》(1516 年;黑白素描,224 x 181 毫米;维也纳,阿尔贝蒂娜美术馆) |

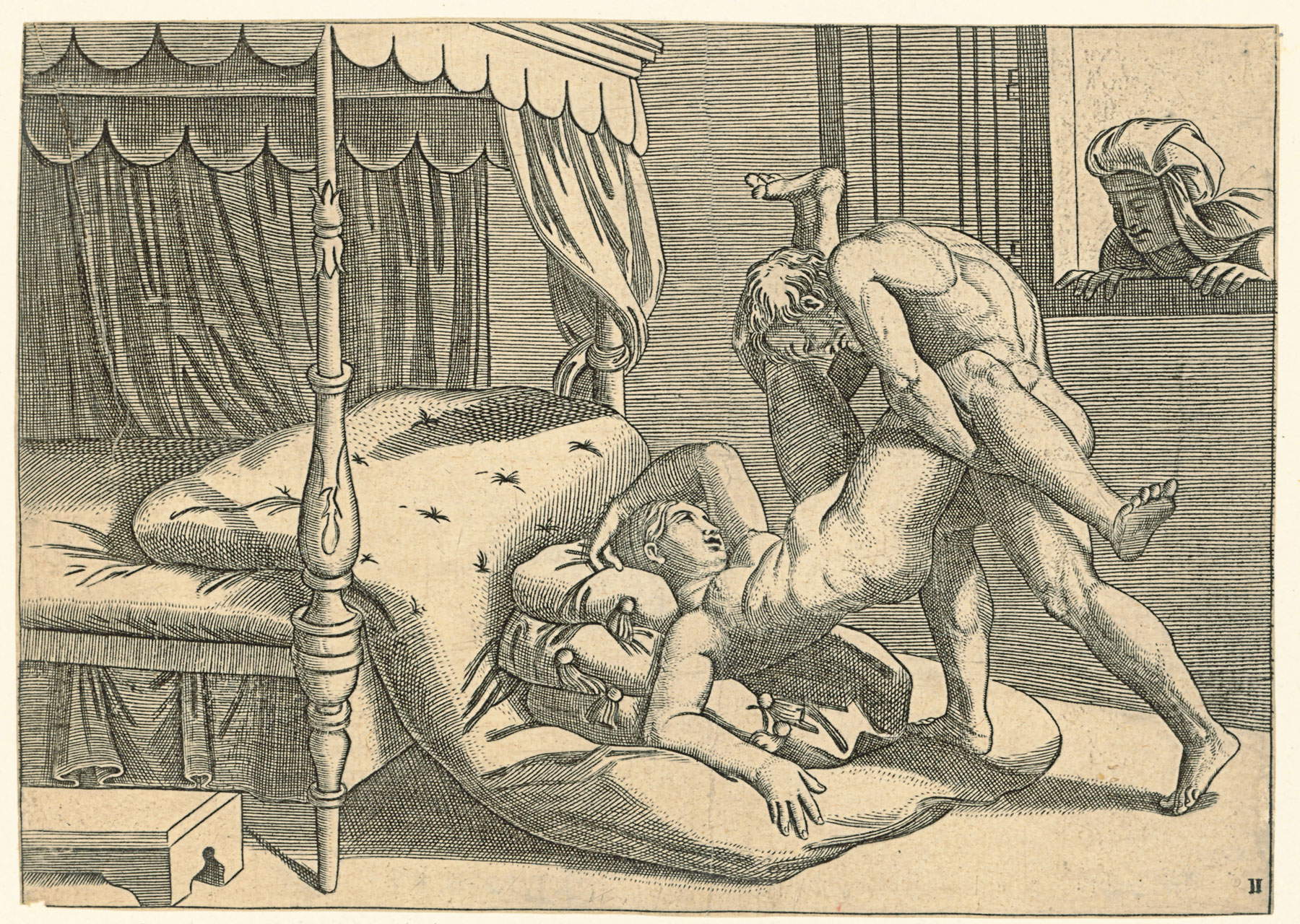

在曼图亚的展览中,有很大一部分内容都是关于莫迪的冒险故事(事实上,也不可能不是这样)。这个故事是众所周知的:这些是朱利奥-罗马诺和马康托尼奥-雷蒙迪在 1524 年左右完成的版画(朱利奥是创作者,雷蒙迪是执行者),后来在 1527 年至 1537 年间,皮埃特罗-阿雷蒂诺的诗句对这些版画进行了 “评论”,这些诗句后来作为《好色十四行诗》成为文学史的一部分。莫迪》的原作由于受到审查而不复存在,我们只能通过古抄本和复原本来了解《莫迪》。莫迪》不过是对性交的描写:除了指出朱利奥-罗马诺可能从spintriae(古罗马后里波利时期用于支付的、装饰有色情场景的代币)中获得灵感之外,展览还对这一独特的作品进行了解读,摆脱了传统意义上对色情的联想(假设在 16 世纪还能谈论 “色情 ”的话)。学者詹姆斯-格兰瑟姆-特纳(James Grantham Turner)长期研究文艺复兴时期艺术中的情色主题,他更倾向于将《模》视为 “最高水平的艺术家对古人性文化的回应:他们的主题包括丘比特、淫荡的萨提尔、火星和维纳斯,或许还有勒达和天鹅,而构图则是许多古代工艺品上的诙谐变体”。因此,对透纳来说,"调式 "更多的是一种表现技艺的手段,而不是引人入胜的刺激。

如果人们还记得瓦萨里在他的《生平》中对朱利奥-罗曼诺和雷蒙迪的雕刻作品用了强烈的否定之词,就会对这一立场进行长时间的辩论(“fece dopo queste cose Giulio Romano in venti fogliagliare da Marcantonio, in quanti diversi modi, attitudini e positure giacciono i disonesti uomini con le donne, e, che fu peggio、我不知道朱利奥的图画和阿雷蒂诺的文字哪个更难看,哪个更难听”),更何况报刊这种媒介本身的性质(正如房间的标题本身所忆及的那样),它所产生的作品传播起来一发不可收拾。朱利奥-罗马诺的学生乔瓦尼-巴蒂斯塔-斯库尔托里(Giovanni Battista Scultori)在准备复制著名的朱庇特和奥林匹亚斯在特宫赛琪厅里的壁画时,倾向于隐藏神的阴茎,这绝非巧合。问题的关键在于理解 “色情 ”的含义,因为很难找到一个明确的定义,尤其是在应用于文艺复兴时期的文化产品时:当时的情色艺术学者贝特-塔尔瓦奇亚(Bette Talvacchia)写道:"我们不能愉快地将我们关于色情的论述应用于莫迪,因为这意味着将我们自己的价值观和评价转移到莫迪身上,这不利于我们重建瓦萨里及其同时代人对版画的接受,也不利于我们更多地了解当时可能被视为越轨的习俗"。学者特纳断言,《莫迪》“表达了文艺复兴时期某些艺术家在特定环境中摒弃了明确表现性行为和情感的禁忌的独特时刻:所有人类的激情都可以(对于像阿雷蒂诺这样的知识分子来说)用从古典雕塑中继承的优雅而有力的肢体语言来捕捉”。

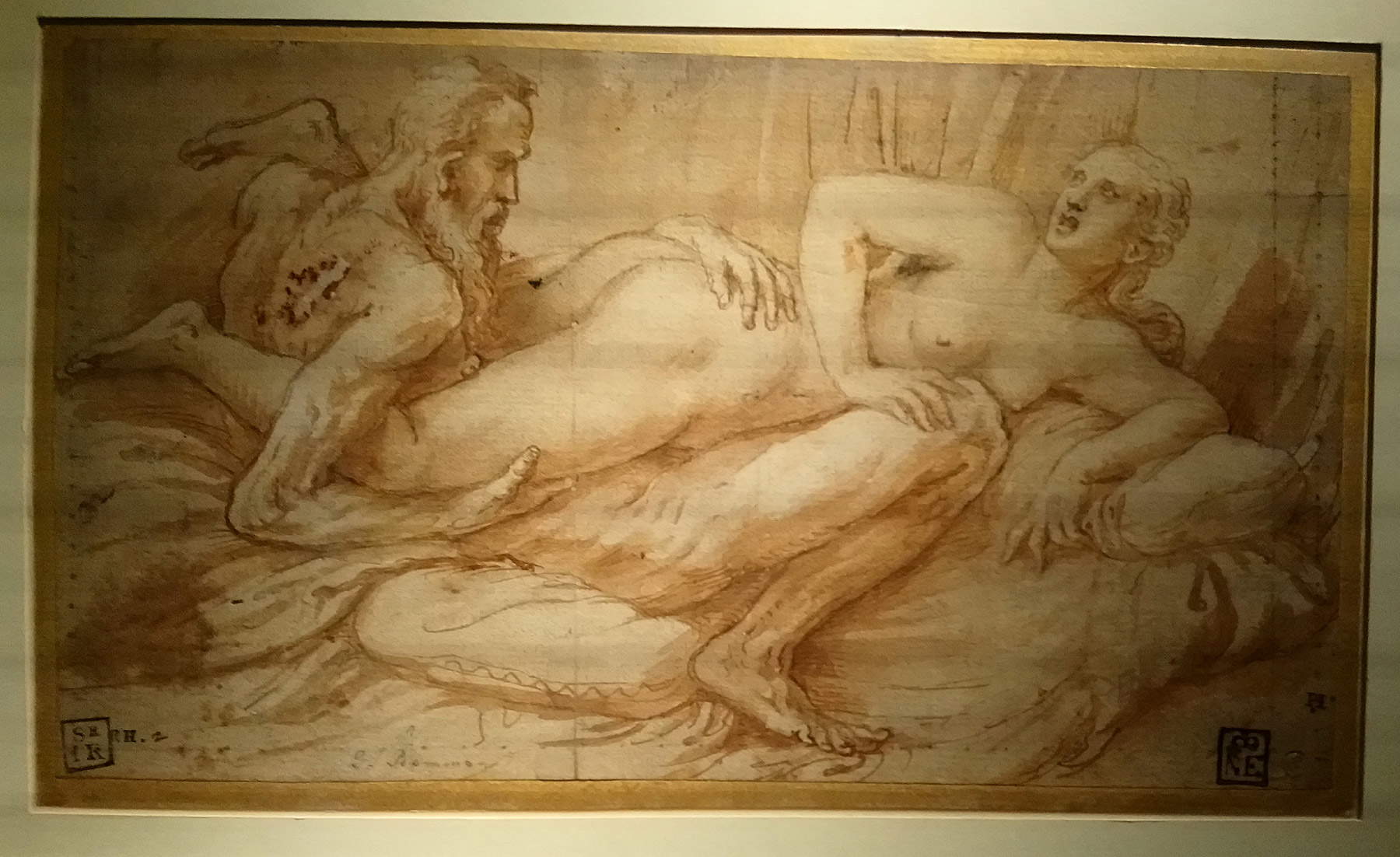

因此,如果说展览在《莫迪》的背景描绘上稍显费力的话,那么在展厅的其他部分,它的表现力则更胜一筹,所有这些都是对交媾的轻松、讽刺、露骨和欢乐的描绘。使用"假阳具 "这一不合时宜的说法来指代女性人物用假阴茎自慰时被抓到的玩具,是对当代公众的一种暗示:这幅作品是马康托尼奥-雷蒙迪(Marcantonio Raimondi)的版画,反映了人们对女性自慰这一今天仍被忽视的主题的兴趣,但这一主题在当时已经引起了皮埃特罗-阿雷蒂诺(Pietro Aretino)和其他作家的好奇。我们从单独的性爱转向成对的性爱,在一尊归功于Desiderio da Firenze(1532 年至 1545 年在帕多瓦有记载)的高丽青铜雕像中,一个殉道者和一个殉道者进行了杂技交配:这是一尊奇特的雕塑,其古代来源(来自浮雕、石棺和装饰有色情场景的各种作品的殉道者描绘:展览本身提供了一个庞贝古城出土的非常著名的大理石浮雕的例子,该浮雕现存于那不勒斯国家考古博物馆)与现代作品的结合,因为据推测,这件作品的作者可能与朱利奥-罗马诺(Giulio Romano)有着相同的经历。博物馆馆长吉多-雷贝奇尼认为,《两个情人》这幅画也可以追溯到莫迪企业(色调和品味与莫迪相似,因为在著名的雕刻作品中缺乏细节,无法将两位主角与古代神灵相提并论、策展人强调说,这些作品在方形纸上绘制(这一细节让我们猜测这是一幅绘画或版画的预备图),与其说是展示行为本身,不如说是 “强调感官的愉悦,尤其是触觉和视觉”。该展区中最奇特的作品还包括Francesco Durantino(乌尔巴尼亚,约 1520-1597 年)创作的马可波罗陶瓷作品《海神之恋茶碗》,该作品以明显的肉欲基调重新诠释了当时流行的海神幻想,在陶瓷上描绘了一种波涛汹涌的大狂欢。

|

| 马康托尼奥-雷蒙迪(Marcantonio Raimondi,约 1480-1534 年)的摹本(镜子),选自I Modi 的第 9 个位置,编号为 “II”(1530-1540 年;錾刻版画,134 x 188 毫米;维也纳,阿尔贝蒂娜)。 |

|

| 罗马制造,Spintriae,带有色情场景的凯旋瓷砖(公元 1 世纪上半叶;黄铜瓷砖,直径约 20 毫米;米兰,斯福尔泽斯科城堡,钱币柜和 Medagliere) |

|

| Marcantonio Raimondi,戴假阳具的女性形象(约 1520 年;錾刻,141 x 70 毫米;斯德哥尔摩,国家博物馆) |

|

| 弗朗切斯科-杜兰蒂诺,海神之爱茶碗(1549 年;马可利卡,20 x 35.5 厘米,直径 48 厘米;佛罗伦萨,巴杰罗国家博物馆) |

|

| Desiderio da Firenze(归属),《撒提尔和女撒提尔》(约 1530-1540 年;青铜铸造,约 1530-1540 年;埃古恩,国家文艺复兴博物馆) |

|

| 朱利奥-罗马诺,《两个情人》(约 1525-1528 年;纸上钢笔、墨水、炭笔,130 x 226 毫米;布达佩斯,Szépmúveszéti Múzeum) |

|

| 罗马艺术,带有情色场景的浮雕(约公元 50 年;大理石,35 x 33 厘米;那不勒斯,国家考古博物馆,Gabinetto Segreto) |

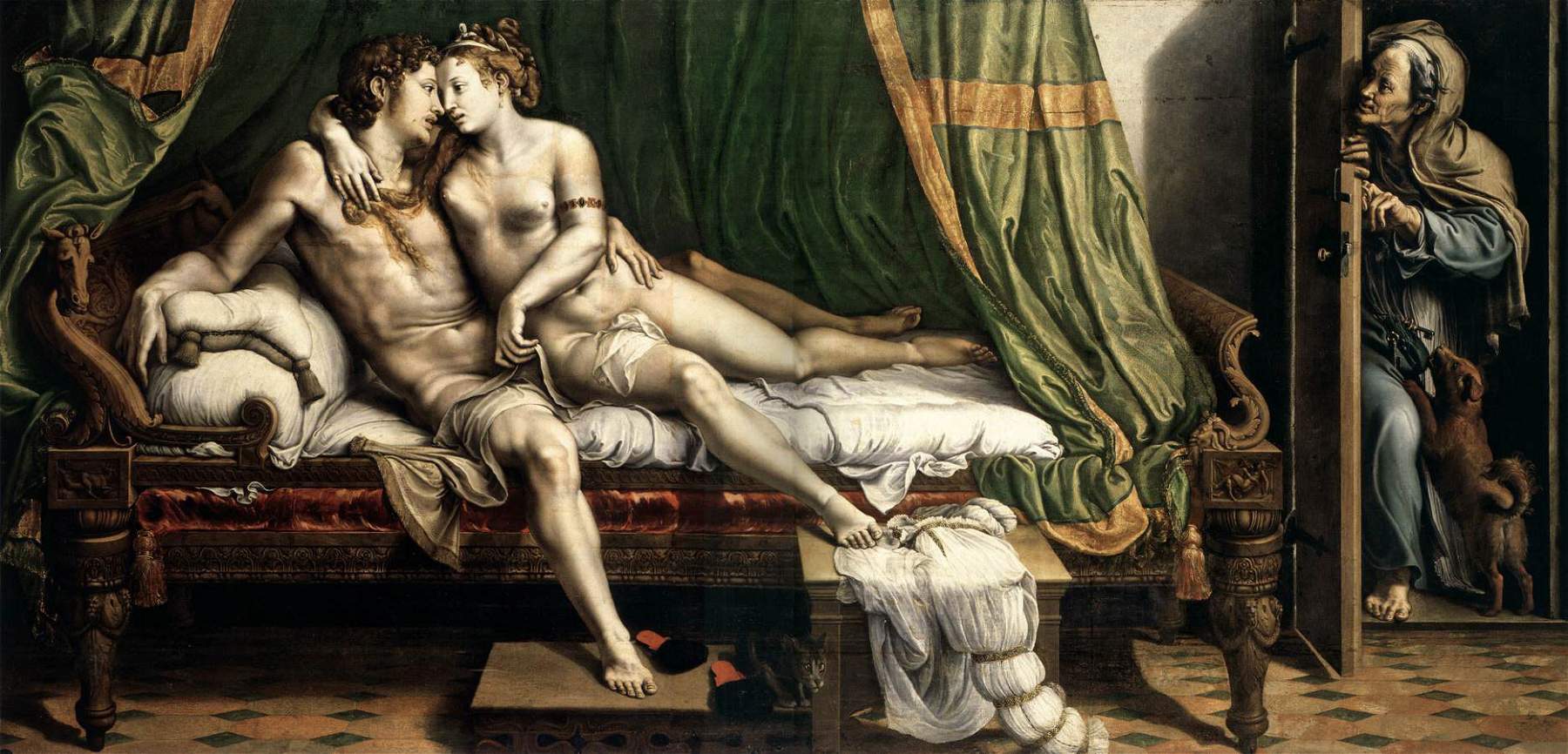

第一部分介绍了古代来源的主题,探讨了情色与文化圈之间的关系,并简要概述了 16 世纪情色艺术的发展趋势,第二部分的主角是作为一种身体行为、快感和甚至可以开玩笑的有趣主题的性,第三部分回到拉斐尔的工作室,重点关注与情色密切相关的主题:诱惑,而诱惑又是一个与情色密切相关的主题、诱惑,这反过来又意味着进一步的思考,尤其是当展览以《福纳里纳》(Fornarina)为例,向公众展示了一幅归功于拉法埃利诺-德尔-科尔(Raffaellino del Colle,圣塞波尔克罗,1495 - 1566 年)的精美复制品,并与朱利奥-罗马诺(Giulio Romano)的《宫女肖像》(Portrait of a Courtesan)相邻展出时,后者对拉斐尔的原型进行了更加日常化和世俗化的重新诠释。撇开众所周知的《福纳里纳》的故事不谈(在这些篇幅中已经详细讨论过),也撇开其可能的浪漫含义不谈,我们可以从作品的本质来看:这是一幅欲望对象的肖像画,一个女人的形象,与透纳对莫迪的断言恰恰相反,可能是为了点燃观者的激情而创作的。拉斐尔可能知道达芬奇的想法,他认为绘画优于诗歌,因为绘画更能唤起观赏者的欲望(“如果诗人说要让人爱上,”这位托斯卡纳天才在《绘画论》中写道,“这是所有动物中最主要的事情。画家也有同样的能力,更何况他把自己心爱之物的肖像摆在情人面前,他经常亲吻它,对它说他不会对作家摆在它面前的同样美丽的东西说的话。这就更加超出了人的智慧,使人爱上并爱上了绘画,而绘画所表现的并不是活生生的女人”)。如果说拉斐尔是第一批以欲望与诱惑、感官与理想冲动之间的关系为线索进行创作的艺术家(还有威尼斯艺术家,但他们没有参加展览:特宫的展览完全以罗马-曼图亚轴线为中心)(在这方面值得记住的是,有学者将《福纳里纳》解读为彼特拉克对想象中的女人的寓言:朱利奥-罗马诺则更进一步,在他的《科尔蒂吉亚娜》中摒弃了任何虚无缥缈的情感:在这里,我们这些观众只不过是窥视者,他们悄悄潜入高级妓女的房间,在她献身之前用眼睛吞噬她。

朱利奥-罗马诺(Giulio Romano)为此次展览修复的画作《两个情人》(Canvas ofTwo Lovers)是此次展览的重头戏,它的出现进一步刺激了观众的神经。在这幅画中,主人公也无法辨认:画家描绘的是在一个奢华的凹室中进行的前戏,如果不是某些细节(进入房间偷看这对情侣的老妇人,床饰上描绘的殉情者的兽性结合)使画面带有强烈的讽刺意味,人们几乎会联想到浪漫的爱情。同时,由于这对恋人并不知道他们正在被人观察,因此我们处于一种最极端的偷窥状态。简而言之,这是一幅旨在提供愉悦的画作,或者用策展人芭芭拉-弗洛蒂(Barbara Furlotti)的话来说,“旨在让人毫无负罪感地细细品味”。这幅画的委托人肯定是一位高层人士,而谢尔盖-安德罗索夫(Sergei Androsov)、阿列克谢-尼科尔斯基(Aleksej Nicol’skij)和安德烈-茨韦特科夫(Andrej Cvetkov)的文献发现恰恰是在展览期间出现的(根据发现的一份文件,这幅作品在 17 世纪 70 年代之前一直是西班牙皇室收藏的一部分),这些发现帮助人们对《双面情人》的故事有了新的了解:根据 Furlotti 的重构,这幅画很可能是费德里科-贡萨加(Federico Gonzaga)在朱利奥-罗马诺(Giulio Romano)于 1524 年搬到曼图亚之前委托创作的(值得注意的是,没有任何文件可以证明《双面情人》的作者或委托人的姓名)。事实上,冬宫收藏的这幅作品与瓦萨里描述的费德里科的亲戚Vespasiano Gonzaga 藏品中的 “一男一女在床上相拥,互相爱抚,门后的一位老妇人在偷偷地看着他们”(不过,可能是费德里科的兄弟红衣主教 Ercole Gonzaga 将这幅作品捐赠给了 Vespasiano)相吻合。作品后来遗赠给了 Vespasiano 的女儿 Isabella,后者嫁给了 Luigi Carafa 王子:随后,这幅大画布被带到那不勒斯,加入了路易吉和伊莎贝拉-贡萨加的侄女安娜-卡拉法的收藏(1641 年编制的收藏清单中列出了一幅画作,其描述与《双面情人》的画面相符),她也是 1637 年至 1644 年间梅迪纳-德拉斯-托雷斯公爵兼那不勒斯总督拉米罗-努涅斯-费利佩斯-德古兹曼的妻子(因此,这幅画可能是作为公爵赠送给王室的礼物来到西班牙的)。大画家安东-拉斐尔-门格斯以某种方式从西班牙王室手中获得了这幅画,并将其带回意大利(我们从三位俄罗斯学者公布的未出版文件中了解到这一点),然后到罗马,在那里被俄罗斯的凯瑟琳二世购买,并将其带到圣彼得堡,从那以后这幅画布就再也没有移动过。

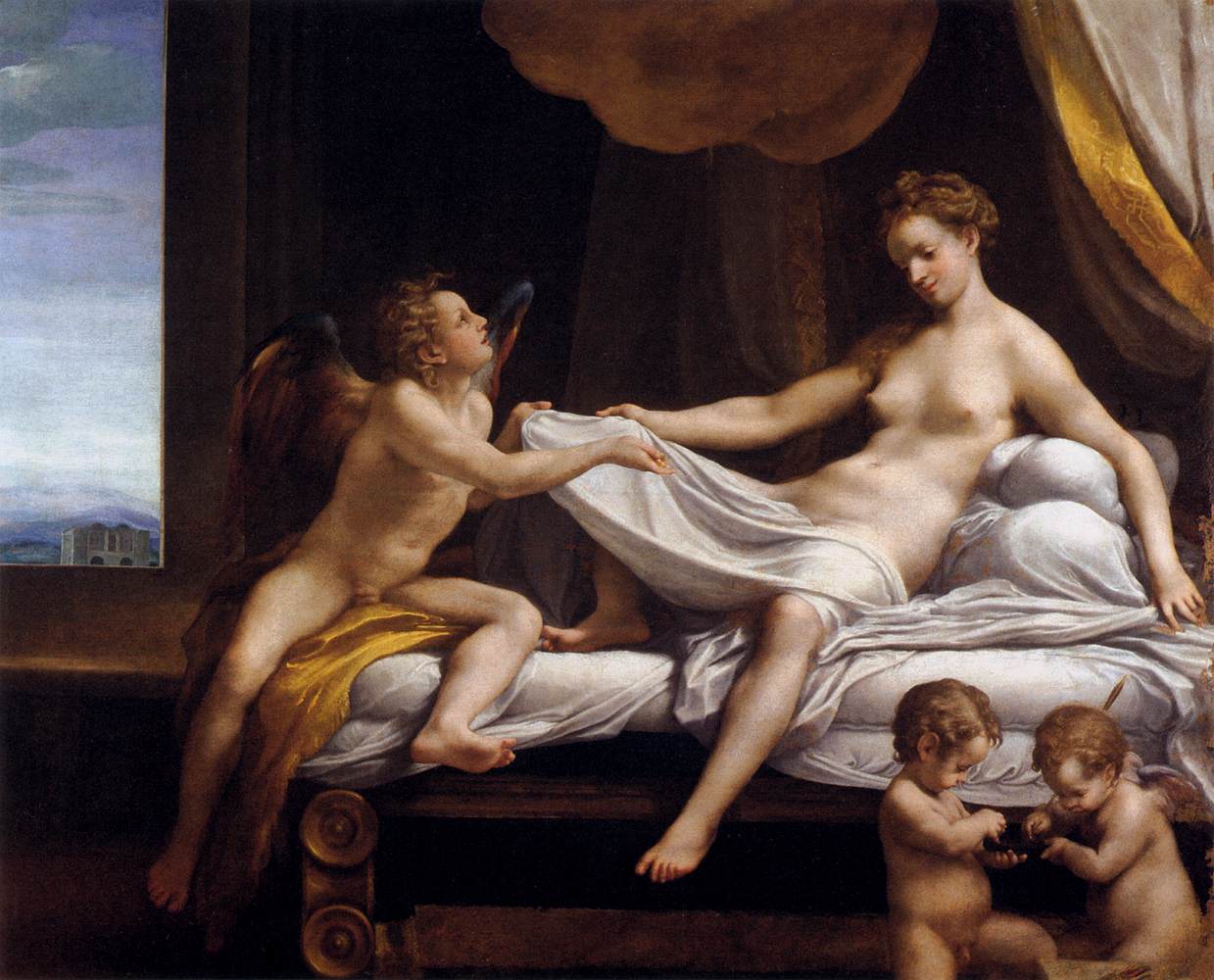

在曼图亚举办的展览的最后一个部分自然是关于众神之爱的部分,在当时,这或许是艺术家们最喜欢描绘艳情场面的借口。其中最突出的是佩林-德尔-瓦加(Perin del Vaga,皮耶罗-迪-乔瓦尼-博纳科西,1501-1515年,佛罗伦萨-罗马)设计的这组作品;佛罗伦萨,1501 年 - 罗马,1547 年)设计,并由乔瓦尼-雅各布-卡拉格里奥(维罗纳,1500 年 - 帕尔马,1565 年)翻译成类似莫迪的版画,因为这些版画的姿势多种多样,而且倾向于不加过滤地暴露生殖器(例如,请参阅墨丘利、阿格劳鲁斯和厄尔塞的版画,这是该系列中最露骨的作品之一、女神埃尔塞躺在地上,没有张开双腿),但也不太可能造成丑闻,因为作者展示这些作品的目的是为了说明一些古代神话(此外,应该补充的是,佩林-德尔-瓦加和卡拉格里奥没有额外的淫秽十四行诗问题来评论这些作品)。如果说 16 世纪一位无名罗马雕塑家创作的《沉睡的丘比特》充满了寓言色彩(爱情带来的痛苦、这种感情的迅速发展等),那么米开朗基罗的《勒达与天鹅》等两幅著名的杰作(这里是罗索-菲奥伦蒂诺(Giovanni Battista di Jacopo;佛罗伦萨,1494 - 枫丹白露,1540)和科雷乔的《达娜》(安东尼奥-阿莱格里;科雷乔,1489 - 1534),作为16 世纪艺术中最高级的情色文本之一,为展览提供了最高水准的尾声:这幅画一方面是米开朗基罗令人钦佩的发明,仅通过莱达强有力的身体动作就强调了神话故事中的情色维度;另一方面也是一幅精致、欢乐和细腻的杰作,与科雷乔于 15 世纪 30 年代早期绘制的《众神之爱》系列中的其他作品一起,跻身于各个时代情色绘画的顶峰。

|

| 朱利奥-罗马诺,《宫女肖像》(约 1521-1522 年;布面油画,111 x 92 厘米;莫斯科,普希金博物馆) |

|

| 朱利奥-罗马诺,《两个情人》(约 1524 年;转印到画布上的板面油画;163 x 337 厘米;圣彼得堡,冬宫博物馆) |

|

| 乔瓦尼-雅各布-卡拉格里奥-达-佩林-德尔-瓦加,《墨丘利、阿格劳鲁斯和厄斯》,细节(约 1527 年;錾刻版画,211 x 134 毫米;阿姆斯特丹,里克斯博物馆) |

| <img src=’https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2019/1182/rosso-fiorentino-leda-cigno.jpg ’ alt=“归于罗索-菲奥伦蒂诺(来自 <a href=”https://www.finestresullarte.info/arte-base/michelangelo-la-vita-le-opere-i-capolavori“>Michelangelo Buonarroti</a>),《莱达与天鹅》,(1530-1540 年;炭笔画,1745 × 2538 毫米;伦敦,皇家艺术学院) ” title=“归功于罗索-菲奥伦蒂诺(米开朗基罗-布奥纳罗蒂),《莱达与天鹅》,(1530-1540 年?) ” /> |

| 归于罗索-菲奥伦蒂诺(米开朗基罗-布奥纳罗蒂),《莱达与天鹅》,(1530-1540 年?) |

|

| 安东尼奥-阿莱格里(又名科雷焦),《朱庇特和达娜伊》(1530-1532 年;布面油画,161 × 193 厘米;罗马,博尔盖塞美术馆 |

在曼图亚展览的叙述中,上文概述的各项建议不断交织在一起,在不同的层面上相互交错,形成了一个行程,尽管时间和空间有限(我们不能声称提供了 16 世纪艺术中情色的全貌:因此,我们仅限于叙述朱利奥-罗马诺在曼图亚的随从以及拉斐尔在罗马的工作室中的前奏),但却为公众提供了一个经常被忽视的现实的准确图景,即用贝特-塔尔瓦奇亚(Bette Talvacchia)的话来说,性的表现形式性是文艺复兴时期文化生产的一部分,它的历史分量与历史学更深入、更细致地研究的其他主题并无太大区别(关于文艺复兴时期的性别研究长期以来一直是,而且基本上仍然是盎格鲁-撒克逊世界的特权)。展览能够满足广大公众的期望,这要归功于极富激情的展览路线,能够同时进行叙述和启发的精选展品,以及由皮耶罗-里索尼(Piero Lissoni)和贾尼-菲奥雷(Gianni Fiore)策划的严谨、有条不紊的布局,这种布局简洁、明了、静谧而优雅。

首先是拉斐尔的工作室:致朱利奥-罗马诺(Giulio Romano)。艺术与欲望》的优点在于强调了这位乌尔比诺画家在情色主题方面的重要性(因此,人们通常赋予他的那种晶莹剔透、近乎形而上学的光环被正确地驱散了),以及正是由于拉斐尔,情色绘画才变得更加广泛这一事实,但对于目录中也提到的一个主题(在马德琳-维尔约恩的文章中),却没有任何见解或立场:根据詹姆斯-格兰瑟姆-特纳(James Grantham Turner)在其 2013 年发表的论文《拉斐尔工作室中的发明与性》(Invention and sexuality in the Raphael workshop)中的定义,工作室是一个 “情色化的空间”。这篇文章的论点是,文艺复兴时期的艺术家或多或少都受到古典文化的熏陶,他们想到神话中的轶事:菲林为普拉克西特莱斯(Praxiteles)摆姿势,坎帕斯佩为阿佩莱斯(Apelles)摆姿势,或者皮格马利翁爱上了他自己雕刻的雕像。特纳认为,众所周知的为切利尼的《仙女》造型的模特卡特琳娜的风流韵事就是证明:雕塑家在自己的自传中讲述了在一次造型和下一次造型之间所需要的 “肉体欢愉 ”的故事,同时也讲述了暴力的故事(切利尼毫不犹豫地承认他殴打过她)。另一位学者吉尔-伯克(Jill Burke)在其 2016 年的文章中认为,16 世纪情色艺术的发展与歌妓角色的出现是同步的。这个论点非常复杂,我们有兴趣了解女性模特的出现(这是一个新的事实)对当时情色艺术创作的实际影响有多大,尤其是在那个时代,看到女性裸体并不像我们今天认为的那样理所当然,因此可能会被赋予情色的潜质(当时的人文主义者、(当时的一位人文主义者Lodovico Domenichi 在一篇题为《女性的高贵》(La nobiltà delle donne)的对话中回顾了古代画家使用模特的一些情节,他写道:“我在我的家里画了一个美丽而性感的女人,我还做了其他一些事情,比如把她送给一个自命不凡而又冷酷无情的艺术家,以及一个新奇而又愚蠢的冒险家:天知道他们是如何完好无损地返回的”)。

第二个问题(具有一定的时事性,希望将其与性别研究联系起来)可能是:在朱利奥-罗马诺的时代,性究竟是什么样的?画面在多大程度上反映了现实中的情况?根据当时的社会规范,男女在床上应该如何表现?为了回答这个问题,我们可以从画册(芭芭拉-弗洛蒂(Barbara Furlotti)及时撰写的一篇文章)中阐述得很好,但展览中却很少涉及的一个话题入手:权力与 特宫 性爱图像之间的关系。在摒弃了将这座建筑视为享乐场所的旧观念之后,我们终于明白了它的功能(最近,斯特凡诺-奥卡索(Stefano L’Occaso )在他的新书《Giulio Romano “universale”》中对此进行了总结):费德里科二世-贡萨加将其视为一种 “delizia”(“既非住所也非堡垒”,贡布里希(Gombrich)在谈到特宫时写道),这是一座城市外的别墅,既被视为公共空间(请记住,这些房间还接待过皇帝查理五世,他在 1530 年将费德里科提升为公爵),也被视为私人空间,用于君主的狂欢、放松以及与情妇伊莎贝拉-博切蒂(Isabella Boschetti)的会面(不过,这并不是什么秘密,因为官方文件中也提到了这种关系)。在这种情况下,最具情色意味的空间--赛琪厅(Chamber of Psyche)是为弗雷德里克保留的侧翼的一部分,具有某种双重功能,介于客厅和餐厅之间(例如,为查理五世举办的宴会就是在这个厅里举行的)。她在今年出版的一本书(《文艺复兴时期宫廷中的性别、空间和体验》)中指出:"当腓特烈和他的男性宾客们聚集在’赛琪厅’时,房间里奢华和色情的装饰促进了同性社会的联系,使他们能够将自己视为理性和阳刚的人,按照既定的性别规范行事"。

例如,在巴尔达萨雷-卡斯蒂利昂的《廷臣》中,他建议廷臣 “练习写诗歌和散文[......]”。......],这样,除了他自己会感到愉悦之外,他与女人之间也不会缺少愉快的交谈,因为女人通常都喜欢这样的事情“,他还建议 ”生活在宫廷中 “的女人要具备 ”某种令人愉悦的亲和力,她知道如何善意地与各种男人交谈,说一些令人愉悦的、诚实的、适合时间、地点以及与之交谈的人的品质的道理;以平和、谦逊的举止,以构成其所有行为的真诚,以随时准备表现的机智“,或者当他坚持认为 ”只有女人才能消除我们心中所有卑鄙龌龊的想法、忧虑、痛苦以及那些经常与她们为伴的动荡的悲伤“,以及[......]”男人使战争 “时,[......]。......]”男人在战争中无所畏惧,胆量高于一切“,因为根据卡斯蒂利昂的构想,”在一个曾经燃起爱火的男人心中,不可能再有懦弱;因为爱的人总是希望自己尽可能地可爱,总是担心自己会不会蒙受一些耻辱,使自己受到渴望受到尊敬的人的轻视"。从本质上讲,女性除了需要表现出谦逊和贞洁的形象外,还更喜欢轻松愉悦的谈话(以至于在《科尔特加诺》中,当讨论变得复杂时,女主角常常会打断讨论),而男性则专注于哲学、政治,当然还有军事方面的美德,因为男性爱得越多,被爱得也越多。因此,虽然色情图片提供了一种方式来赞美他的赞助人的阳刚之气和他作为情人的能力,以及作为一个军事家和政治家的能力,但它们也提供了一个清晰的例子,说明按照当时的道德规范,女人不应该是什么样子的:也就是说,“如果别人反对,她就不能追随她的爱情兴趣”,毛雷尔重申道。也许正是在《赛琪的密室》中,人们对 16 世纪的性观念有了最深刻的理解:一方面是男性的力量和主动性,另一方面是女性的极端被动性。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。