by Federico Giannini (Instagram: @federicogiannini1), 发布于 03/02/2019

分类:

展览回顾

/ 免责声明

回顾2018年10月31日至2019年3月3日在米兰MuDEC举办的展览 "保罗-克利。艺术的起源 "展览的评论,展览于 2018 年 10 月 31 日至 2019 年 3 月 3 日在米兰 MuDEC 举行。

瓦西里-康定斯基(Vasily Kandinsky,1866 年出生于莫斯科,1944 年出生于塞纳河畔讷伊)在发表了富有远见的文章《艺术中的精神》之后不久,就开始萌生了创办一本年鉴的想法,收集最不同艺术创作的复制品:绘画、雕塑、素描、版画、挂毯,还有民族物品、非欧洲文化的艺术作品和儿童作品。康定斯基的这些作品,连同与之相配套的理论著作,其目的在于拓展现有的艺术表现形式,同时也是对人类艺术创作冲动的一次开创性探索。康定斯基让他年轻的同事弗朗茨-马克(Franz Marc,1880 年出生于慕尼黑,1916 年出生于凡尔登)参与其中,他们共同决定将年鉴命名为《蓝色骑士》(Der Blaue Reiter):“我们发明了这个名字”,康定斯基后来在他的著作中回忆道,“在辛德尔斯多夫的花园里”,马克当时住在巴伐利亚的一个小镇上,两人在那里成为了朋友。“康定斯基回忆说:”我们都喜欢蓝色,马克喜欢马,我喜欢骑手。康定斯基回忆道,“这个名字是在双方同意的情况下产生的”。这本年鉴后来成为 20 世纪艺术界最重要的艺术家团体之一,于 1912 年初出版,只发行了一期(尽管作者的主要意图不同):尽管如此,这部作品还是引起了广泛关注,尤其是保罗-克利(Paul Klee,1879 年生于明兴布赫西,1940 年生于壁画)的作品。

这是保罗-克利展览的主要前提,既是叙事性的,也是理论性的。该展览由Michele Dantini和Raffaella Resch共同策划,旨在向米兰 文化博物馆 MuDEC 的公众提供对这位瑞士艺术家作品的深刻而独到的解读,并将其与作品背后的理论和图像过程联系起来:换句话说,展览对克利的创作来源、他的研究的哲学前提、他的作品如何融入 20 世纪初活跃在许多艺术家作品中的原始主义紧张关系(以及因此克利的原始主义有哪些显著特征)以及他在见证第一批 “抽象 ”艺术作品绽放的年代中的立场提出了质疑。作为初步说明,应当指出的是,MuDEC 展览是一个科学项目的产物,是多年来研究克利艺术源泉的成果,其方法集中于这些源泉:因此,它不是一个向公众提供克利作品的按时间顺序排列的展览,也不是一个在没有强有力的基础纽带或没有新的解读的情况下展开主题讨论的展览。相反,《保罗-克利艺术的起源"是一项非常值得赞赏的科学活动,同时也是一项非常令人愉快的活动:这不仅是因为科学项目得到了同样有效的普及项目的支持,而且还因为它(明显)与展览场地相吻合,而展览场地比以往任何时候都更适合举办一项旨在分析主角与人种学藏品之间关系的活动。

在这里,我们还可以找到一个有趣的切入点,乍一看,它将克利与Blaue Reiter 的艺术家们联系在了一起。这位画家在参观了蓝色骑士团艺术家的首次展览后,在《阿尔卑斯报》(Die Alpen)上发表的评论中提出了一些重要观点:“坚持我的信念,而不是一时冲动或只看表面现象”,克利写道,“我想向那些未能追随博物馆某些最爱的人保证,他们可能是希腊人。在艺术中,人们也可以重新开始,这一点在人种学藏品或家中的儿童房间中体现得比其他地方更明显。别笑,读者!即使是孩子,也懂得艺术,并将许多智慧融入其中!他们越是笨拙,就越能为我们提供有启发性的范例,而这些范例也必须及时保护起来,以免腐朽。类似的现象也是精神病患者的创造物,在这种情况下谈论幼稚或疯狂绝非诽谤。如果今天要进行改革,就必须非常认真地对待这一切,比对待世界上所有的画廊还要认真”。这可能是这位来自慕尼黑的艺术家认为最能表达原始主义思想的段落之一。

|

| 保罗-克利展览大厅。艺术的起源

|

|

| 展览厅保罗-克利。艺术的起源

|

|

| 展览厅保罗-克利。艺术的起源

|

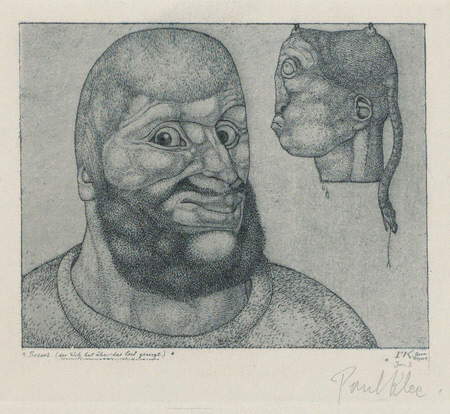

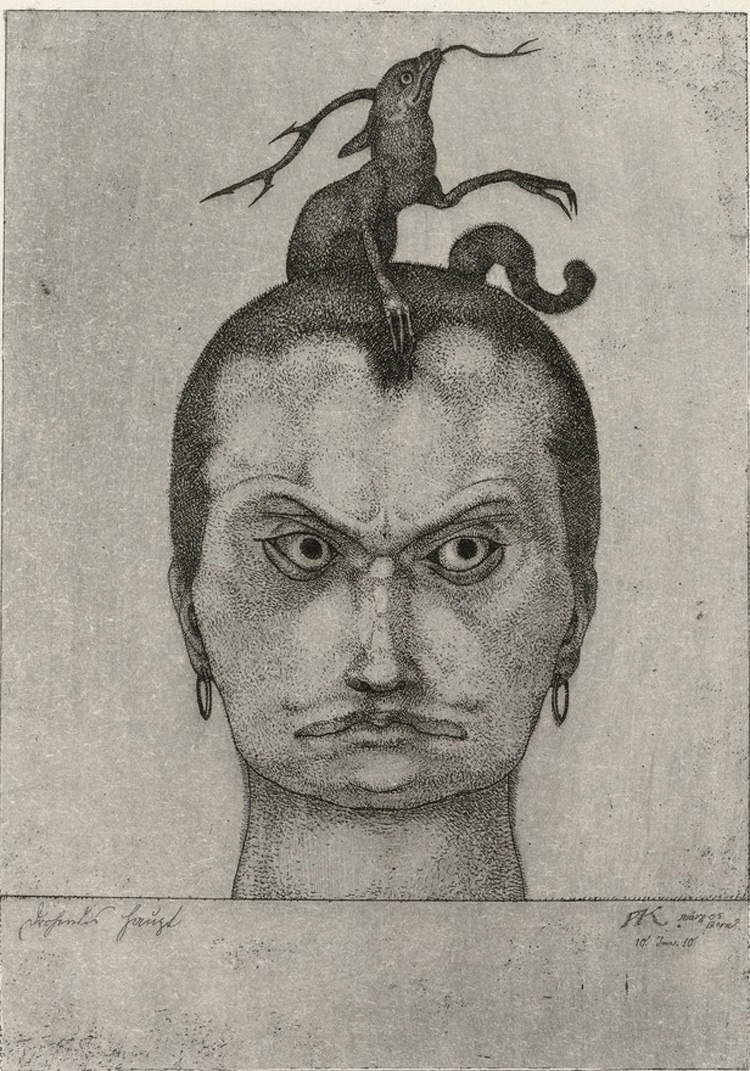

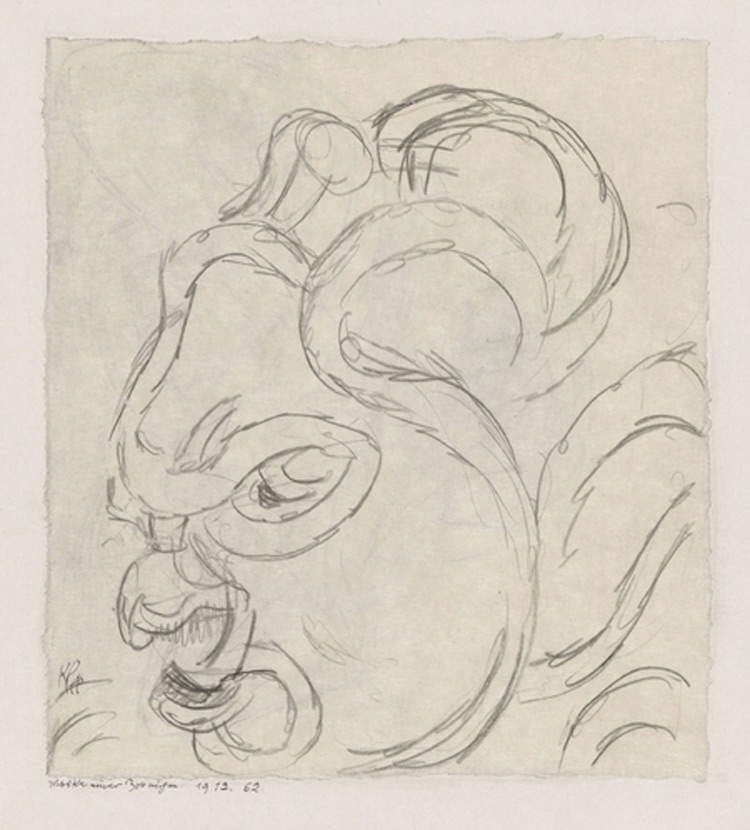

然而,要想更全面地了解克利的形象源泉,有必要追溯到几年前:作为研究的基础,展览将漫画放在首位,并专门用一整节的篇幅进行介绍。面具、怪诞的头像和畸形的人物占据了米兰展览的第一展厅,成为克利与古代之间不可或缺的纽带、克利总是表现出一种强烈的反学术冲动(想想达芬奇、老勃鲁盖尔、丢勒、贝尔尼尼),这种冲动本身并不是目的,而是为了扩展艺术的界限、尝试新的途径、探究现实中最不寻常和最离经叛道的一面。从这个意义上说,克利的漫画也应该被解读为从他那个时代的杂志中走出来的作品(当时和现在一样,讽刺漫画是解读时事的有力手段),但它们立即与这些经验拉开了距离,将自己置于一个不同的平面上。在第一批漫画中(《珀尔修斯》可能是最著名的例子),脸部的怪异变形意味着深刻的心理暗示(在《珀尔修斯》中,根据艺术家自己的描述,"笑声与痛苦的深邃线条混合在一起,并最终占据了上风“,以至于该作品的副标题是 ”玩笑胜过痛苦“),以及一种需要克服某种语言的意识(克利将 ”威胁性的头颅“定义为 ”某种毁灭的思想、在这件作品中,他再次表示 “这将是严酷风格的最后一张纸”,“新的东西将接踵而至”)、而随后几年的作品则致力于对本质进行更深入的探寻(例如 1910 年代的《面具》(Masks),它将欧洲的景色尽收眼底;还有《Tierfreundschaft》等抒情画作,它寥寥几笔,在梦幻与荒诞之间,描绘了一只狗和一只猫之间的友谊)。

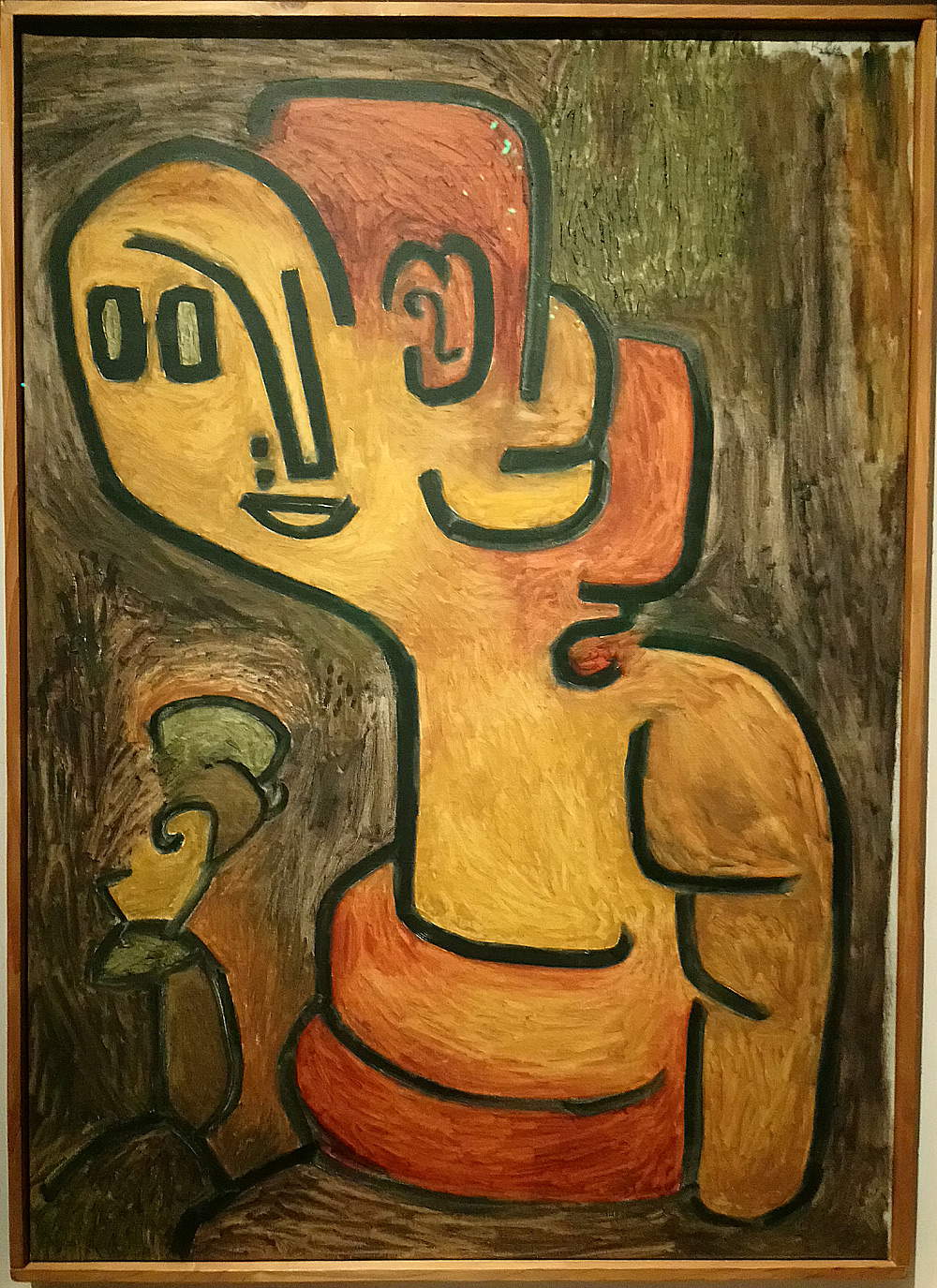

漫画是面具主题最自然的维系,因为克利在童年时期,也是在参观伯尔尼历史博物馆的人种学藏品时,经常在笔记的空白处画下怪诞的头像和奇异的面具(艺术家青少年时期的笔记本被保存了下来)。拉法埃拉-雷施(Raffaella Resch)在画册中写道:“克利”,"从原始面具唤起的神秘和心理恐怖中汲取灵感,在那里,对自然力量的惊愕和恐惧得到了强调,尽管在他的作品中,人类面对不可知的层面所产生的地下苦恼被以一贯的批判距离和幽默感描绘出来"。一些典型的部落艺术主题在克利的面具中重现,如几何简化的倾向(如《飞蛾面具》)或某些细节的夸张(《盖亚的肖像》):然而,克利与同时代的其他艺术家不同,他并不太着迷于他在人种博物馆中邂逅的物品的异国情调(或它们的神秘或精神力量),而是着迷于为艺术家提供的审视自然的感知和表现方式的可能性。对克利而言,原始主义首先是学习 “经济 ”的源泉,而 “经济 ”是探索自然秘密的必要手段(克利写道,“自然”“可以承受一切奢侈的东西,艺术家必须经济到极致”)。因此,异域艺术让人更接近表现行为的原始本质,Resch 强调说,克利认为,这种原始本质 “先于一切文化条件,实际上,它是通过放弃一味追随任何风格而实现的,并构成一种主要的人类学现象,体现在艺术家的形象中”。在克利看来,通过艺术行为表现自我的愿望是超越时代和地域的:对这位瑞士艺术家来说,这种愿望是对 “超越的必然性 ”的回应。

接下来,我们将探讨这一愿景的后续影响。到了 1910 年代中期,更具体地说,从 1916 年起,克利的作品与时事失去了联系,摆脱了表现主义的冲动,开始追求一种被评论家利奥波德-赞恩定义为 “宇宙 ”的感觉,用这个形容词来表示 “一个人在尘世现实的形象中体验到超验现实的物理状态”:在赞恩看来,这种感觉在哲学上与神秘主义相对应。这幅水彩石版画《毁灭与希望》(Zerstörung und Hoffnung)以其混乱的上扬痕迹被认为是克利在 1916 年至 1923 年间创作的一系列水彩画的开山之作,丹蒂尼将其定义为 “宇宙”:克利在 1916 年至 1923 年间创作的这一系列水彩画,被丹蒂尼定义为 “宇宙 ”系列的开端:克利在这些年里所特有的持续的神秘张力,也通过对中世纪宗教剧目的创作手法表现了出来(从一些作品的内容、形式和标题也可以看出这一点、例如《有棕榈树和杉树的岩石风景》,或者注意到《Spielende Fische - miniaturartig》或《玩鱼 - 微缩风格》的标题),在第一次世界大战的最后几年达到了高潮。当克利“,丹蒂尼写道,”在精确的刺激和解读的基础上,似乎更明显地参与了重塑中世纪高级微型画、’书法谵妄’或其他什么东西"。特别是在《Spielende Fische》中,一种让人想起他的朋友弗朗茨-马克(克利最亲近的艺术家之一)的形式结构与 “微型 ”格式相结合,这种格式后来在某种程度上根植于克利的艺术之中,因为这种格式比任何其他格式(或许是唯一的格式)都更适合他对能够包容整个世界的绘画的探索,然而,画家在 1924 年于耶拿发表的演讲中感叹道,他只找到了一些片段:“我曾梦想过一幅涵盖元素、对象、内容和风格等整个领域的广阔作品。这当然仍将是一个梦想,但时不时想象一下这种仍然模糊的可能性也是不错的。一切都不能操之过急:它们必须萌芽、成长,如果最终时机成熟,那就更好了!我们仍然需要寻找。到目前为止,我们找到的只是片段,而非整体”。

|

| 保罗-克利,《珀尔修斯(玩笑战胜了痛苦)》(1904 年;蚀刻版画,12.6 × 14 厘米;瑞士,私人收藏,永久保存于伯尔尼保罗-克利中心

|

|

| 保罗-克利,Drohendes Haupt,《来势汹汹的头》(1905 年;蚀刻版画和锌上水印版画,硬纸巾,19.5 × 14.3 厘米;伯尔尼,保罗-克利中心收藏)

|

|

| 保罗-克利,Maske einer Zornigen,《愤怒者的面具》(1912 年;纸板上粉笔画,17.6 × 15.7 厘米;伯尔尼,保罗-克利中心)

|

|

| 保罗-克利,Tierfreundschaft,《动物之间的友谊》(1923 年;纸板上的钢笔画,15.5 × 24.5 厘米,私人收藏)

|

|

| 保罗-克利,Maske Motte,“飞蛾面具”(1933 年;纸面胶彩,反面为铅笔画,胶彩,42.6 × 32 厘米;乌尔姆,乌尔姆博物馆 - Geschenk der Freunde des Ulmer Museums)

|

|

| 保罗-克利,Brustbild Gaia,“盖娅的半身肖像”(1939 年;棉布印花布上的油画,97 × 69 厘米,瑞士,私人收藏,永久保存于伯尔尼保罗-克利中心)

|

|

| 保罗-克利,《Spielende Fische - miniaturartig》,“玩耍中的鱼(微型)”(1917 年;纸板上的水彩、钢笔和铅笔画,9.5 × 16 厘米;私人收藏)

|

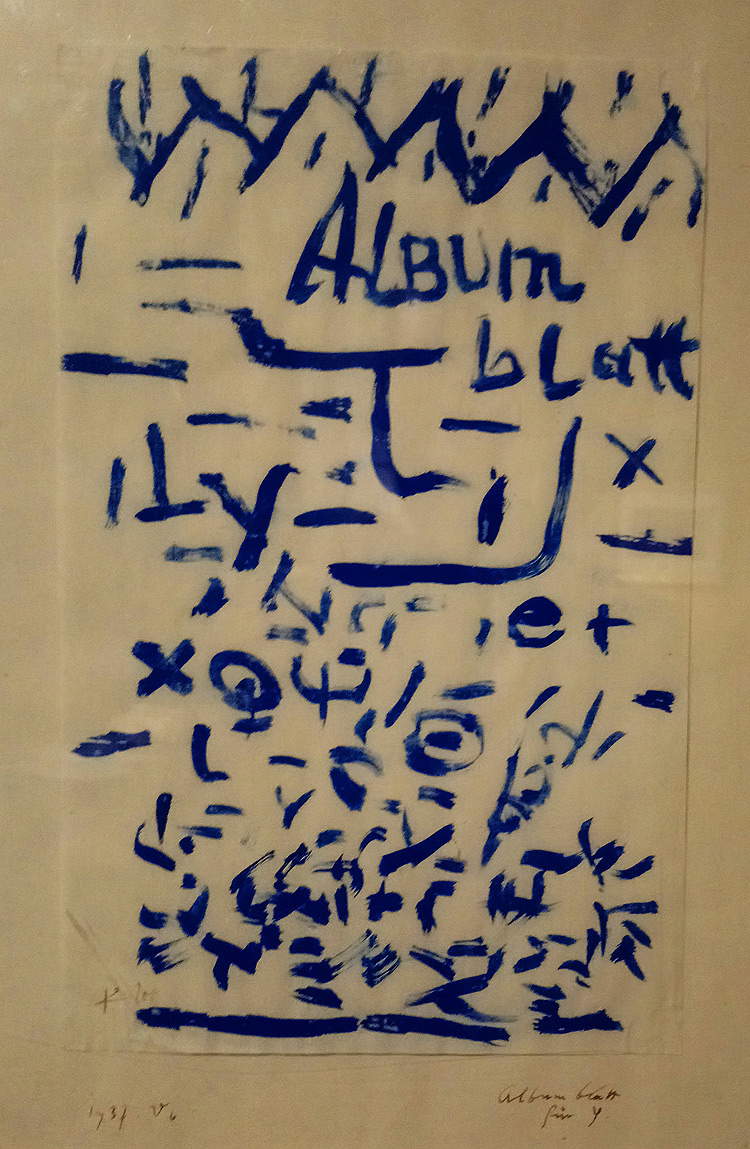

然而,克利对古代艺术源泉的思考范围更广,很快就不仅包括画家所研究的作品中使用的具象表达方式,还包括象征性表达方式(不过,象征性表达方式既可以是具象的,也可以是具象的):“如果绘画的形式在其起源时就包含了意义,那么它们就会让我们更接近创作的核心”,雷施解释道,“因此,文字可以带我们找到物体意义的最终核心”。克利是一位了不起的字母发明家,也是二战后符号绘画的先驱,他继续绘制更为直接的符号,如类似于可识别物体的象形文字(通常出现的是眼睛,它是连接外部世界和内部世界的器官:我们在Initiale A(“首字母 A”)中发现了一个类似眼睛的符号)或拉丁字母,有时排列成完整的单词,也许还加上了杜撰的符号(如 AlbumBlatt für Y(“Y 的相册”)),有时看似随意地排列(如 sheetC - für Schwitters("C-für Schwitters"),在这幅致敬作品中,符号的形状几乎与他的朋友库尔特-施维特斯(Kurt Schwitters)的 Merzbau(“Merzbau”)相似),或者再次赋予复杂而意想不到的系统以生命:Getrübtes》(“Disturbed”)是一幅 1934 年的作品,双面绘画,创造了一种与大自然直接相关的文字(以至于这些符号被安排在一幅风景画上,而在风景画上,一只观察万物的眼睛始终熠熠生辉),和谐而富有韵律。克利的字母表种类繁多,是为了满足双重需要,即对世界有多种解释(因此每个字母表对应一种解释),但也有许多情况尚未表达或尚未发生,因此符号成为表达可能性的一种手段(“可能的人类学家 ”是拉法埃拉-雷施(Raffaella Resch)对这位瑞士画家的定义)。

还值得强调的是,在同一展区还展出了一幅特别重要的作品,即 "制作中的天使“:克利的作品中经常出现的天使是一种悬浮于天地之间的生物,而克利的作品则是一个运动中的天使(因此是 ”制作中的“),这在某种程度上几乎成了艺术家自身状况的隐喻,根据克利的说法,艺术家反过来又悬浮于可感知的世界与不存在或尚未存在的世界之间:这位瑞士艺术家写道:”世界已经并正在向我们敞开“,”这些世界也属于自然,但并非所有人都能以一种或许只有儿童、疯子和原始人才能拥有的凝视方式进入其中。可以这么说,我指的是未生和已死的世界,是可以到来、希望到来但绝不能到来的世界,是一个中间世界。我之所以称之为中间世界,是因为我感觉到它介于我们感官所能感知到的世界之间,我能够以一种亲密的方式确认它,从而能够以等同的形式向外投射它"。克利的中间世界是一个不断变化的环境,需要艺术家的眼睛去把握它最隐秘的一面,但它仍然受到现实的束缚和锚定,这就是为什么克利的艺术永远不会是完全抽象的艺术。

展览的最后一个部分探讨了克利与形式(或 “抽象”)的关系:但在此之前,我们先参观了可能构成艺术家研究基础的人种学物品陈列室,以及保罗-克利为其子费利克斯制作的“木偶剧院 ”的令人惊讶的环境,展览以令人兴奋的三维动画 “重建 ”了该剧院(但我们知道克利为其子制作的50 个木偶中的一些也在展览中展出)、这些木偶利用废弃的材料组合而成,塑造出最奇特的人物形象,灵感主要来自北欧剧院的面具:不过需要指出的是,剧院本身是克利对儿童艺术兴趣的自然延伸。

他在 1907 年发表的论文《抽象与入门》(Abstraktion und Einfühlung)中将抽象定义为一种保护需求,以避免外部世界固有的 “恐怖”,避免人类对其在现实中体验到的现象感到不安:抽象是一种与移情相反的情感,是一种享受与自然和谐共处的审美体验的能力(因此,古典或文艺复兴艺术中固有的模仿冲动)。如果说抽象是什么的话,那就是一种 “将对象从其自然环境中、从不可阻挡的存在之流中解放出来 ”的冲动,是一种将对象 “从其依赖于生活的一切事物中,即从一切任意性中解放出来,使其成为必要的、不可改变的,使其更接近于其绝对价值 ”的冲动。而且,在古代,北欧艺术也与之相对应,“不是倾向于’移情’(即多情的自然主义),而是倾向于’超越’;伦理-宗教先于情色”(丹提尼语)。尽管艺术家在阅读了《抽象与入门》(Abstraktion und Einfühlung)一书之后,曾对该书发表评论,表示书中所包含的内容是他已经得出的信念,但沃林格所阐述的原则在克利那里却成为了一个重要的基础,尤其是当画家表示 “这个世界越可怕,就像今天这样,抽象艺术就越抽象,而一个幸福的世界则会产生一种超越的艺术”。

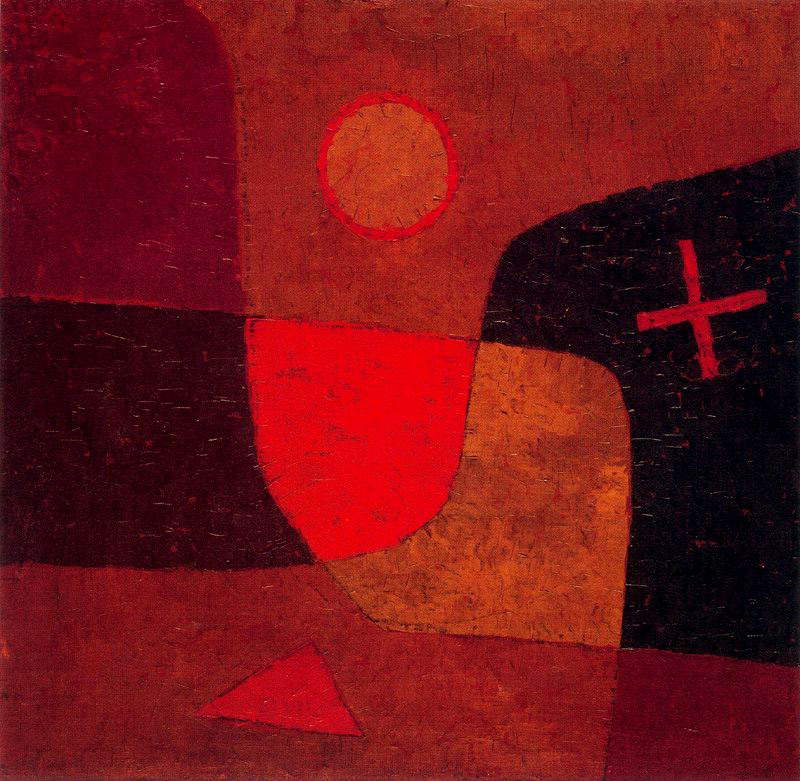

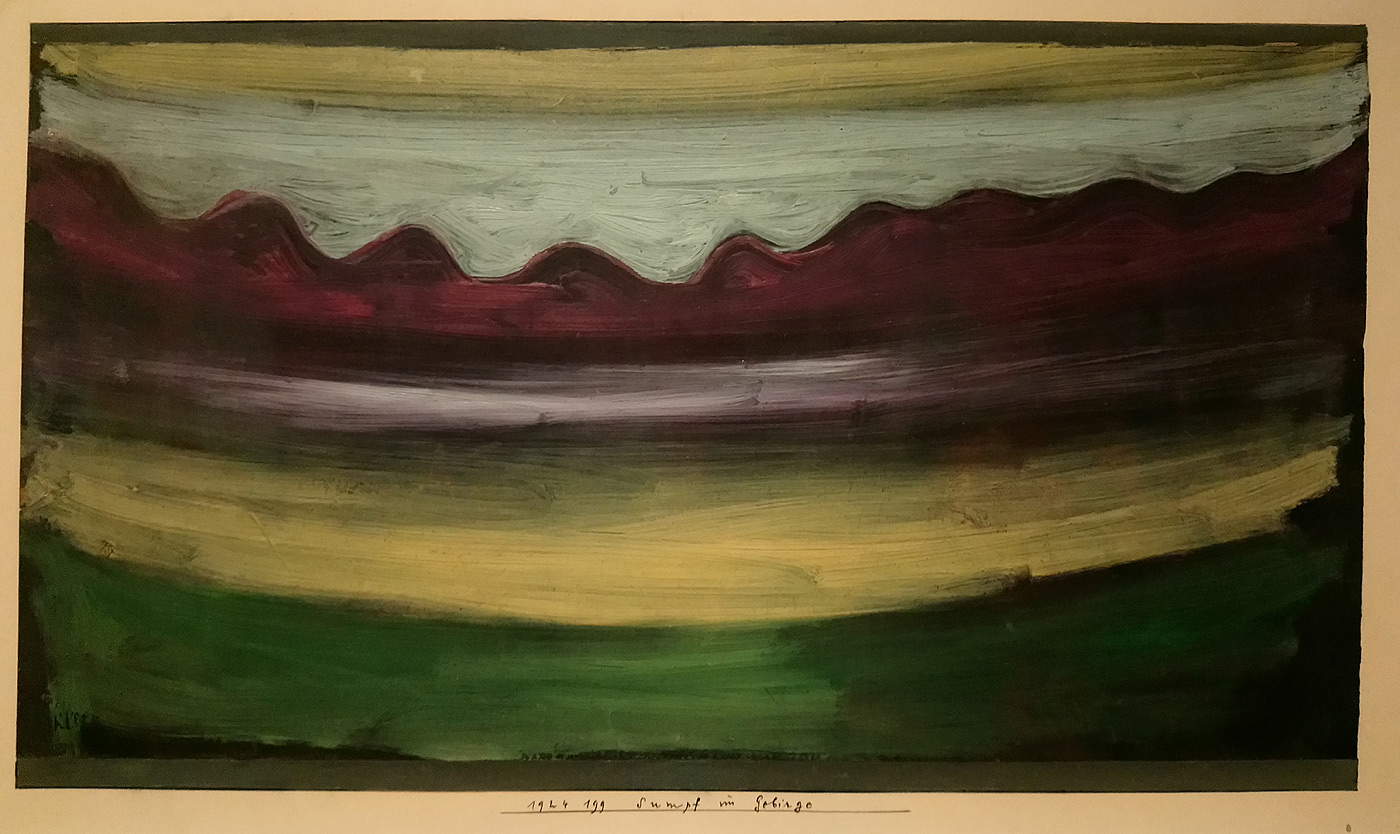

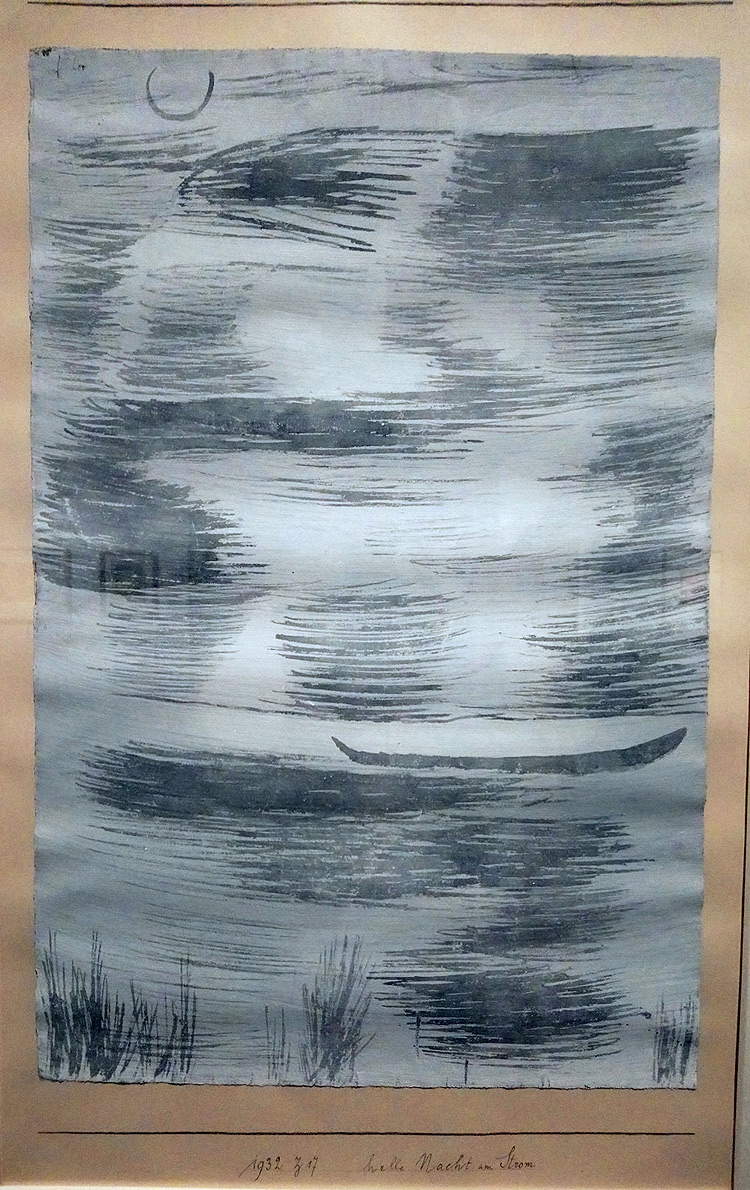

然而,抽象在克利那里并不是对现实的逃避:如果有的话,它是对可能的现实的创造(“所有短暂的东西都只是一种比较。我们看到的只是一个命题、一种可能性、一种手段。真正的真相仍然隐藏在背景中。在色彩中,我们不是被照明抓住,而是被光线抓住。光与影构成了图形世界。比起明媚的阳光,微微遮掩的光线中蕴含着丰富的现象。星星之前有一层薄薄的雾。用画笔描绘它是困难的,因为瞬间逃离得太快。它必须穿透灵魂。形式必须与世界的概念融为一体。简单的动作显得微不足道。必须消除时间元素。昨天和今天是同时性”)。克利的艺术始终保持着与自然的联系,同时创造出一种可能的语法:有时,这种联系是显而易见的,在某些方面甚至是令人回味的(某些以风景为主题的作品就是如此,如《Sumpf in Gebirge》(山中沼泽)、《Helle Nacht am Strom》(河畔明夜),其特点是快速而近乎突然的移动,或《Abend im Tal》(山谷之夜),其多色性体现了瑞士绘画中典型的高山风景传统),而在其他作品中,这种联系则不那么直接,但同样强烈、就像某些 “棋盘 ”般的色彩(Städtebild rot grün gestuft [mit der roten Kuppel],“红绿渐变的城市景观[红色圆顶]”,被分割成许多不同颜色的基本片段、几乎是为了将这种永恒和同步的维度引入城市景观中),或者是在不断变化的流动中考虑图像结构和特征的视觉作品(Gartenrhythmus,“花园节奏”)。

|

| 保罗-克利,Initiale A,“Initial A”(1938 年;黄麻纸板上的粉彩,12 × 24.1 厘米;卢塞恩,罗森加特画廊)

|

|

| 保罗-克利,Album Blattfür Y,“Y 的相册”(1937 年;纸面水粉画,33 × 22 厘米;博洛尼亚,Ponte Ronca di Zola Predosa,Ca’ la Ghironda - ModernArtMuseum)

|

|

| 保罗-克利,《Getrübtes》,“Turbato (Confuso)”,右图(1934 年;无框画布上的蛋彩和木炭,两面上色,17.7 × 43.3 厘米;都灵,Gam - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea)

|

|

| 保罗-克利,《Getrübtes》,背面

|

|

| 保罗-克利,《制作中的天使》,“Engel im Werden”(1934 年;油画,胶合板,51 × 51 厘米;瑞士,私人收藏,永久保存于伯尔尼保罗-克利中心)

|

|

| 保罗-克利的木偶

|

|

| 克利剧院的氛围

|

|

| 保罗-克利,Sumpf im Gebirge,“山中沼泽”(1924 年;纸板上用黑油调制的油画,18.5 × 34.5 厘米;瑞士,私人收藏,永久保存于伯尔尼保罗-克利中心)

|

|

| 保罗-克利,Helle Nacht am Strom,《河畔的明夜》(1932 年;纸板上的水粉和水彩画,58.1 × 38.2 厘米;埃森,Folkwang 博物馆)

|

|

| 保罗-克利,《山谷之夜》(1932 年;纸板油画,33.5 × 23.3 厘米;瑞士,私人收藏,永久借给伯尔尼保罗-克利中心)

|

![保罗-克利,Städtebild (rot grün gestuft) [mit der roten Kuppel],Cityscape (in gradations of red-green) [with the red dome](1923 年;纸板油画,胶合板,原框,46 × 35 厘米;伯尔尼,保罗-克利中心,利维亚-克利赠与)

保罗-克利,Städtebild (rot grün gestuft) [mit der roten Kuppel],Cityscape (in gradations of red-green) [with the red dome](1923 年;纸板油画,胶合板,原框,46 × 35 厘米;伯尔尼,保罗-克利中心,利维亚-克利赠与)](https://www.finestresullarte.info/_danae/placeholder.php?colore=e5e5e5&width=750&height=750) |

| 保罗-克利,Städtebild (rot grün gestuft) [mit der roten Kuppel],"城市景观(红绿渐变)[与红色圆顶]"(1923 年;纸板油画,胶合板,原框,46 × 35 厘米;伯尔尼,保罗-克利中心,利维亚-克利赠与)

|

|

| 保罗-克利,Gartenrhythmus,“花园节奏”(1932 年;纸板上的油画,重建画框,19.5 × 28.5 厘米;瑞士,私人收藏,永久保存在伯尔尼保罗-克利中心)

|

需要强调的是,保罗-克利。艺术的起源 "展厅不仅展出了克利作品中可能包含的一些图像来源(如前所述,有一整间展厅用于展示民族物品,但也值得快速提及几幅丢勒的版画、或画家在突尼斯之旅中结识的北非水彩画,在此不一一赘述),还包括历史资料,首先是威廉-豪森斯坦(Wilhelm Hausenstein)在克利在世时为他撰写的传记:这本传记出版于 1921 年,从中我们可以看到一位艺术家的形象,他能够探索迄今为止尚未探索过的领域,正如 Dantini 所总结的那样,“对于 Hausenstein 而言,他是即将结束的艺术史的终极演进者,也是正在诞生的艺术史的开端,超越了我们所知的功利主义和物质主义的欧洲”。结果是一个更加完整的概述,一个微妙而精致的展览,向公众展示了克利艺术的基本原理,以便通过大量以前未曾发表过的解读来重新考虑其原始主义的术语,并恢复画家的形象(也通过目录中六篇密集的论文来扩展),以符合其复杂性。

从本质上讲,这次展览充分证明了克利著名假设的基础(此外,该假设还被放置在展厅尽头的展板上),即艺术不是再现可见之物,而是让不可见之物变得可见。与此同时,它还让我们深入了解了一位画家的个性,正如 Dantini 指出的那样,他并不天真,相反,他是一位西方艺术史的优秀鉴赏家,并且很好地融入了他所处时代的文化辩论中(馆长指出,他的某些作品的结构让我们 “怀疑任何简化的有效性”),用Giulio Carlo Argan 的话说,他是 “一位思想的插图画家,而不是一位艺术家”。他是一位思想家,但不是抽象的思想家,而是从深处、从存在的根源升起的图像家,这些图像在意识中得到澄清,成为日常行动的动机,最终,这些思想日复一日地伴随着生活,构成了我们生活的’非可见’世界"。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。

我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。

您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。

![保罗-克利,Städtebild (rot grün gestuft) [mit der roten Kuppel],Cityscape (in gradations of red-green) [with the red dome](1923 年;纸板油画,胶合板,原框,46 × 35 厘米;伯尔尼,保罗-克利中心,利维亚-克利赠与)

保罗-克利,Städtebild (rot grün gestuft) [mit der roten Kuppel],Cityscape (in gradations of red-green) [with the red dome](1923 年;纸板油画,胶合板,原框,46 × 35 厘米;伯尔尼,保罗-克利中心,利维亚-克利赠与)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2019/1019/paul-klee-paesaggio-urbano.JPG

)