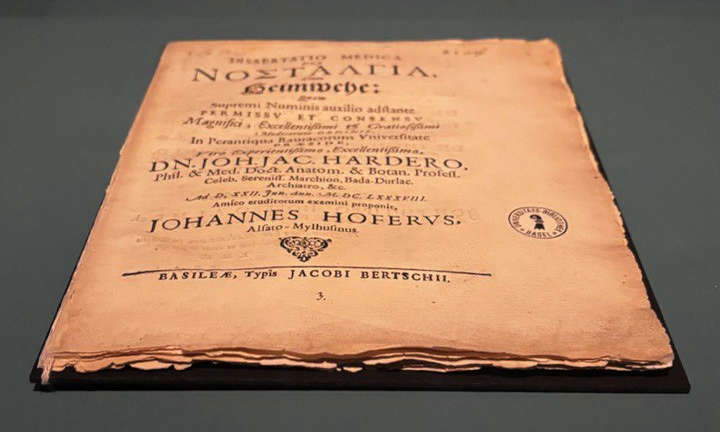

今天,无论我们是否愿意,我们都习惯于接受越来越大剂量的怀旧情绪,这是一个在 17 世纪末瑞士学医的男孩的过错。他是第一个提出将这种情感编纂成书的人。约翰内斯-霍费尔(Johannes Hofer),19 岁,1688 年毕业于巴塞尔医学系,毕业论文是关于他对被派往远离家乡的瑞士雇佣军所患怪病的研究。几乎没有人知道霍费尔医生在他的职业生涯中都做了些什么。他的名字与那篇论文联系在一起,在那篇论文中,他发明了乡愁。从字面上看,正是他创造了这个词,并在雅各布-贝特施印刷厂印刷的论文 封面上用希腊大字印了出来。这个词几乎是德语Heimweh 的直译,而德语Heimweh 早已存在。在此之前,德语中的 “Heimweh ”是如此嗲声嗲气、毫无说服力,最多也就是几个远离家乡、呻吟着的山谷居民在使用,霍费尔用哥特式文字将其印成了新的表达方式,这个词被换上了新装,具有了前所未有的普遍内涵和科学价值。乡愁由此而生。在四百年前的论文之间。在当时,乡愁被认为是一种需要治疗的疾病,因为在 1688 年,如果你是一名瑞士雇佣兵,不思战斗,却想着遥远的山脉和山谷,不知道自己是否还能再见到它们,那么你就是一个问题。事实上,这是个大问题:思乡意味着没有战斗的动力,而没有战斗的动力则意味着开小差的风险。而对于向法国人提供瑞士雇佣兵的队长们来说,开小差就意味着损失金钱,因为他们自己也损失了金钱,因为武装士兵的任务并不是他们的责任。因此,人们强烈地意识到需要找到治疗这种疾病的方法。

这就是热那亚公爵宫举办怀旧展览的出发点。约翰内斯-霍费尔(Johannes Hofer)的论文封面被放置在入口处的走廊上,它就像一个入口,是穿越几个世纪的渴望、煎熬、离别、回归、叹息、狂热、个人抗争和集体入侵的时间之旅的起点。为了证明乡愁一直都在,一直都存在,并常常指导着我们的行动。欧亨尼奥-博尔格纳最近写道:“世界上没有一个人没有至少一次的怀旧感。”怀旧,尤其是因时间流逝而受伤的怀旧,因为时间的流逝使怀旧变得更加尖锐和痛苦,更加脆弱和神秘。它与回忆交织在一起,回忆与过去有关,而与未来无关,回忆中的过去或者光鲜亮丽,或者阴暗刺骨,它们的诞生和消亡就像脆弱而短暂、空灵而难以捉摸的蝴蝶"。每个人都有自己的过去,我们可以在其中畅游几下,也可以潜入其中,进行深入、漫长、煎熬的探索。这就是为什么怀旧不仅仅是一种 “现代 ”情感,正如展览的标题所提醒我们的那样(《怀旧:一种来自文艺复兴时期的情感的现代性》)。从文艺复兴到当代的现代感,由 Matteo Fochessati 与 Anna Vyazemtseva 合作策划)。它是所有时代都有的一种情感,我们的时代也不例外;它是最生动、最有感觉的情感之一,事实上,它还不止于此:它是一种复杂的情感,是一种超越空间、时间和各种大小的维度的错综复杂的情感,是一种可以导致瘫痪或行动、退缩或革命的情感。

那些认为怀旧是一种过时的情感的人,或许生活在一个从未了解约翰内斯-霍费尔的维度,从未质疑过我们如此喜欢的这种情感,因为它既甜蜜又苦涩。以至于它甚至成为了一种产品。那些认为当今社会发展太快、太习惯于技术革新给 我们带来的快速变化、太忙于追逐在 Instagram 上一闪而过的现在,而无暇顾及对无法发掘的过去的思念的人,或许,比方说,一生中至少应该去一次 Versilia。最好是在夏天的周末。可能的话,还要有一位在传播机构工作的朋友作陪。这位朋友会说,可能所有的 Versilia 迪斯科舞厅经理都上过美国公共学家和经济学家的课,他们在 20 世纪 80 年代末开始谈论怀旧营销。当时,一定有人意识到,消费者的选择会受到一种传播方式的严重影响,这种传播方式依靠的元素能够让消费者回忆起逝去的往事,回忆起他人生中最激动人心、最令人愉快的高潮(通常是在 20 岁到 25 岁之间),因此,怀旧是一种具有无限销售潜力的产品。多年来,Versilia 一直是怀旧营销的最佳应用领域。法比奥-热诺韦西(Fabio Genovesi)写道,怀旧是马尔米堡(Forte dei Marmi)的典型产品:“理想的交易,因为原材料是由消费者自己提供的,他们是来买回失去的夏天的男男女女”。怀旧在这里无处不在。在韦西利亚的迪斯科舞厅里。在周六晚上的电视节目中,人们回忆起六七十年代、八十年代和九十年代的辉煌,回忆起每一位观众的黄金岁月。在广告中,我们通过各种可能的方式,源源不断地吞下汽车、电影、电视剧、鞋子、太阳镜、高雅服装、科技服装、运动服装、洗衣机、照相机、软饮料、电子游戏、三明治、廉价家具、手表、肥皂、洗涤剂、意大利面、调味汁、零食、音乐。在竞选领导人的口号中,他们麻醉了大众的批判意识,大众追随他们并投他们的票,因为从前东西更便宜,从前人人都有工作,从前人人都能赚钱。曾几何时,人人都有工作;曾几何时,政客们为他人而不是为自己偷盗;曾几何时,没有欧元;曾几何时,没有全球化;曾几何时,没有这个;曾几何时,有那个。但我们为何如此留恋曾经?热那亚试图研究这个问题,其前言并非如标题所示从文艺复兴时期开始,而是从更早的时期开始。

在霍弗之前 25 个世纪,荷马歌颂了英雄尤利西斯的痛苦,他不再想知道战争、战斗和各种混乱,只想回到他的家,回到他的妻子身边,回到他的儿子身边,回到他在爱奥尼亚海中央的小岛上,但愤世嫉俗、逆来顺受的诸神不让他这样做。从字面上看,乡愁 就是 “回归之痛”。因此,安格尔笔下的《奥德赛 》人物形象,在阴郁的背景下,在那悲伤的、被撕裂的 “cogitabond ”人物形象中,浓缩了尤利西斯的所有痛苦:乡愁是一种渴望,他渴望回到那里度过余生,那里还有他过去的一些片段,过去激励着他,促使他战胜女巫、怪兽和复仇的神灵,以便回到他的情感、过去和记忆的所在。他与埃涅阿斯恰恰相反,埃涅阿斯是展览中的另一位古代英雄,展览将其放在行程的开头,让公众立即面对面对怀旧时可能会走的两条路。尤利西斯想要夺回失去的东西。埃涅阿斯意识到,他失去的东西已经回不来了,因为它正在他身后燃烧:在都灵皇家博物馆庞培奥-巴托尼(Pompeo Batoni)的画作中,他的城市已经被火焰灼烧,就像图腾 一样。因此,我们只能背起仅存的一点东西(幸好还有家人,最多是拉里雕像,提醒我们无论走到哪里,我们的家还在身边),走向另一个命运。

这种命运与下一个展厅中列出的众多流亡者的命运并无太大区别:但丁-阿利吉耶里(Dante Alighieri)在恩泰拉(Entella)前停下脚步,在塔马尔-卢克索罗(Tammar Luxoro)绘制的利古里亚风景画中停下脚步,弗朗索瓦-格扎维埃-法布尔(François-Xavier Fabre)绘制的著名的弗斯科洛(Foscolo),安德烈亚-加斯塔尔迪(Andrea Gastaldi)绘制的从意大利流亡的普通人。对故乡的怀念,同时也是对不复存在的事物的认识:同样的意识让积极主动的拜伦(古希腊已不复存在,但这仍不能成为不帮助希腊人摆脱奥斯曼帝国压迫的理由)和皮拉尼西(Piranesi)成为历史上第一位怀旧营销 专家,因为他对古罗马的看法在 “大旅行”(Grand Tour)的旅行者中流传开来(即使有些人,如歌德,在抵达意大利时感到失望,因为他们亲自到了意大利,却发现自己并不了解古罗马)。尽管有些人,如歌德,在抵达意大利后感到失望,因为他们无法亲身感受到皮拉内西的版画在废墟中激发出的那种壮丽、怀旧的宏伟感,而当他们开始计划从阿尔卑斯山下出发时,皮拉内西的版画就已经激发了他们的这种感觉)。馆长似乎想告诉我们,怀旧可以是主动的,也可以是被动的。紧接着,策展人在一个略带插叙的展厅中告诉我们,最适合伴随怀旧的感觉可能就是忧郁:一个展厅略显仓促地探讨了这一主题,而这一主题又是如此宏大,以至于去年在罗韦雷托市场(Rovereto Mart)已经举办了专门的展览,展览部分围绕丢勒的《忧郁I 》(Melancholia I )展开,该作品也在热那亚展出。此外,丢勒的錾刀也是参观者在继续参观之前在这个展厅逗留的两个原因之一:另一个主题是塞克斯托-卡内加洛( Sexto Canegallo)的《水镜》(Specchio d’acqua) ,这位热那亚画家最近得到了重新评价,他以自己独特的方式将象征主义和分割主义结合在一起,创造出了独具匠心的作品,例如展出的这幅作品,在这首挽歌中,大自然的一切似乎都在哭泣,三个人物坐在湖边,悲痛欲绝(因为我们都知道,每个忧郁的人都必须看着一片水)。

因此,前几个房间是为了介绍接下来的游览内容,从头到尾都是一长串不同形式的乡愁。当然,这并不是详尽无遗的,因为这种复杂的情感可以有太多的面貌,是所有情感中最无常的一种。我们先从 "乡愁 "开始,它包含了展览中一些最高潮和最动人之处:在拉斐尔-甘博吉(Raffaello Gambogi)的一幅著名而感人的画作中,20 世纪初离开意大利的移民们在装载他们前往美国的船只上的诀别引起了共鸣,这幅画可能是当时以意大利移民为主题的最富有诗意的画作,而在阿德里安-帕奇(Adrian Paci)的《临时居住中心 的移民》(Migrants of theTemporary Residence Centre )中也找到了自然的呼应。在这位意大利-阿尔巴尼亚艺术家的著名作品中,一群移民被悬挂在着陆跑道中央一架飞机移动梯子的上方,寓意所有处于这种状况的人往往被迫在痛苦的不确定性中摸索。房间里的展板让人想起翁贝托-博乔尼(Umberto Boccioni)的《心灵状态》(States of Mind ),这是艺术史上最感人的艺术作品之一,可惜没有在展览中出现。 不过,有一幅画以某种方式取代了它的位置,那就是路易吉-塞尔瓦蒂科(Luigi Selvatico)的《清晨的离别 》(Morning Departure),这是另一幅能深深打动任何人的作品,在他或她的生命中,至少有一次被迫与人告别。也许是在火车站。也许是残酷地知道,那个人一旦上了火车,就将永远离开。于是,人们沉浸在悲伤之中,就像塞尔瓦蒂科画作中的那个女人一样,当恼人的冬雾在威尼斯车站的月台间悄然弥漫时,她只能独自擦干眼泪。乡愁不仅属于离开的人,也属于留下的人。

至少就目前而言,我们已经越过了私密和个人怀旧的深渊,进入了集体和政治怀旧的沼泽,展览的很大一部分内容都是关于集体和政治怀旧的。集体怀旧的第一种形式是对天堂的怀旧,是对逝去的黄金时代的叹息,是对已经逝去的、终结的、埋葬在失意、技术和进步的毯子下的原始幸福时代的怀念:众所周知,对人与自然完美和谐的时代的向往(假设这个时代曾经存在过)是另一个超越时代、激发灵感的主题,超越了各种天堂的表现形式(杨-勃鲁盖尔的作品充满了愤怒的黑色动物,很有味道):他们显然已经感觉到,人类出现在地球上并不是什么好事),还有费利斯-卡雷纳或吉斯贝尔托-塞拉奇尼的一些乡村风景画,对他们来说,天堂显然就是一片草地,人们可以在那里休息,还有几个裸体女人在洗澡,就像 提香和提香的乡村音乐会那样。提香和他的追随者们(包括马奈)的乡村音乐会;或者,对于一个家庭的好父亲来说,天堂是一个乡村,他可以带着妻子和孩子在那里悠闲地散散步,最多只是慵懒地看上几眼路过的第一只羊,谁也不知道他是否会想起皮耶罗-迪-科西莫的原始时代,在那里,人与动物和谐相处,共享一切,一切,但也是一切。在隔壁的房间里,可以听到一些吱吱嘎嘎的声音,那是对经典的怀念,在这里,主题以最经典的方式得到了解决:在这里,主题以最经典的方式得到了诠释: 大旅行者的参考资料和惯常的意大利纪念品( 乔瓦尼-福尔的《罗马广场 》,可以说是 19 世纪典型的 “游客 ”视角;米歇尔-马里埃斯基的《随想曲与废墟 》,一位早在 18 世纪就习惯于为入侵他的威尼斯的成群外国人工作的才华横溢的维杜蒂画家),但也有几幅带有更多冥想口吻的绘画(《罗马广场 的雏形》,更多冥想口吻(费德里科-马里亚纳的《罗马广场 的雏形》,更多冥想口吻(费德里科-马里亚纳的《罗马广场 的雏形》,更多冥想口吻(费德里科-马里亚纳的《罗马广场 的雏形 》))。费德里科-科尔特斯(Federico Cortese)壮观而令人不安的废墟,或埃米尔-雷内-梅纳尔(Émile-René Ménard)阴险的塞盖斯塔神庙),以及始终如一的 "秩序"(rappel à l’ordre),即 20 世纪 20 年代的古典主义,在这里表现为德-基里科(De Chirico)的神话人物或德-皮西(De Pisis)的考古学家。这里没有提到文艺复兴时期的古典主义,这也是因为 15 世纪知识阶层的改革意图并非源于对过去的痛苦感,而是源于对古代的新的敏感性,源于新的刺激,源于对现在与过去之间的时间差的认识,以及由此产生的古典主义在这段时间里所经历的变革的负荷(“The myth of antiquity and its its own of antiquity and its own of antiquity and its own of antiquity”)。欧亨尼奥-加林(Eugenio Garin)写道,“古典主义的有效、广泛和合唱式重生的前提不是决定复兴,而是决定复兴”)。

然而,如果说文艺复兴时期的古典主义没有散发出怀旧情绪(或者说,至少没有以 18 世纪以来的形式散发出怀旧情绪),那么用来构建法西斯政权形象的古典主义也应该部分地具有怀旧情绪,如果说文艺复兴时期的古典主义没有散发出怀旧情绪(或者说,至少没有以 18 世纪以来的形式散发出怀旧情绪),那么用来构建法西斯政权形象的古典主义也应该部分地具有怀旧情绪。如果我们承认法西斯主义保留了 “现代主义民族主义 ”的特征,根据埃米利奥-詹蒂莱的定义,这种现代主义民族主义是 20 世纪初意大利前卫知识分子运动的典型特征:“对法西斯主义而言,历史传统并不是一座供人沉思和怀旧的庙宇,在这里,人们可以缅怀遥远的辉煌,完整地保留考古遗迹所赋予的记忆:历史是一个武器库,可以从中汲取动员和使政治行动合法化的神话”(詹特利本人如是说),因此,“法西斯主义并不怀念有待重建的过去的统治,它没有将对传统的崇拜确立为将过去升华为无形秩序的形而上学愿景,将其完好无损地保存下来,使其与加速发展的现代生活相隔离”。用墨索里尼的话来说,过去是’迎接未来的战斗平台’。它不是要重新唤起人们对黄金时代的记忆,至少不是按照最常见的含义,即重新唤起人们对黄金时代的记忆,是试图寻找一种过去的模拟,然后将其从现代社会狂热和屠杀的节奏中保存下来。在展厅的展板上,有人认为 20 世纪独裁政权的计划是对进步思想的一种意识形态反动,因为进步被视为对传统基石的威胁。法西斯主义在意识形态上并不反感进步。然而,在展览中,公众可以看到大量描绘农民的绘画作品,而农民本应是传统的守护者,元首的讲话也是向他们传达的(逐字逐句):在参观者的参观指南中,还有卢西亚诺-里切蒂(Luciano Ricchetti)为一幅获得 1939 年第一届克雷莫纳奖的画作绘制的草图,这幅画描绘的是一个农民家庭聚集在一起收听墨索里尼的广播),法西斯主义的宣传当然推崇农民,但这与该政权的现代化意识形态并不相悖。而纳粹政权则是另一回事,展览中展出了伊沃-萨利格(Ivo Saliger)的一些绘画作品,主要是为了说明纳粹主义是如何以不可能实现的雅利安人美的理想为名,歪曲温克尔曼美学的。

在一个专门用于怀古的展厅结束之后,我们进入了展览的尾声,这部分无疑更加成功,也更加亲切:展览从 “别处的乡愁 ”开始,这种对遥远和未知之地的渴望通过绘画表达出来,这些绘画梦想着遥远的国度或唤起人们对它们的记忆,例如多梅尼科-莫雷利( Domenico Morelli) 的《庞培浴场》(Bagno pompeiano ),其中融合了东方主义思想和考古学趣味,或者伽利略-奇尼(Galileo Chini)的《Ora nostalgica sul Me Nam 》(乡愁广场),这是他在暹罗时期(意大利暹罗)最著名的绘画作品之一。暹罗时期(他应召在拉玛六世国王宫廷工作的两年)的名画,卡洛-切萨雷-费罗-米罗内曾在同一片土地上工作过,他的一幅画也出现在这里。然后是 “怀旧一瞥”,这是一个小型的女性人物巡游(谁知道为什么只有女性:也许是为了平衡展览开幕时的两位怀旧男性),她们都陷入了沉思:在这些作品中,忧郁的语调和象征性的参照物编织出一种 浓郁的情感 ,吸引着参观者,并为展览的高潮部分--最后几个展厅做好了准备。最后,策展人希望通过唤起观众的童年记忆来打动观众的心:《幸福的怀旧》位于总督小教堂前的最后一个房间(因此也是总督公寓中最私密的房间),这组画作试图唤起人们童年或少年时的快乐幼虫:这发生在格伦-O-科尔曼(Glenn O. Coleman)的《曼哈顿海滩露天剧场》(Manhattan Beach Amphitheater )中。科尔曼的《曼哈顿海滩露天剧场》是露天电影院及其观众的背光景象,埃托雷-蒂托的《Spiaggia del lido 》是这位威尼斯画家以海边无忧无虑的日子为主题的众多画作之一,而最重要的是贾科莫-巴拉的《Luna Park Parigi 》,这是值得参观的作品之一,夜景中的游乐园依稀被记忆的迷雾模糊,背景中游乐设施的灯光照亮了夜色,情侣们拥挤在景点前,这是一个生动、色彩鲜明的游乐场形象,是对儿童生活的憧憬,是对过去、未来的憧憬,也是对未来的憧憬。在这些景点前挤成一团,模糊不清,面孔难以辨认,悬浮在梦境和记忆之间,从下方升起,就像一团从快乐的过去归来的幽灵,刹那间撼动了与画中的一切、灯光、游乐设施和快乐不再有任何关系的现在。展览的论点是,现代意义上的怀旧既是一种感觉,也是一种对永久丧失的意识,同时还夹杂着一种 “与宇宙绝对的疏离感”。相反,在当代艺术中,存在着对这种无限性的持续张力,存在着与这一维度相联系的持续尝试,并通过各种各样的研究表现出来:阿尼什-卡普尔(Anish Kapoor)的雕塑(近年来我们在总督小教堂看到的少有的令人尊敬的干预作品之一)因其挑战相对感知的能力而令人惊讶,卢西奥-丰塔纳(Lucio Fontana)的剪纸作品让人超越了时间和空间,最后,人们在埃托雷-斯帕莱蒂(Ettore Spalletti)的无限蓝色中迷失了自我。

在这次展览中,这些作品是为数不多的比较尖锐的当代作品,人们可能会期待对当前语言进行更深入的研究,尽管在这个从一个时代到另一个时代,从一个复兴 到另一个复兴 的生动展览中,这一点当代性标志着一些最紧张的时刻,以提供最新作品的简编。在这个展览中,从一个时代到另一个时代,从一个复兴到另一个复兴,对最新的作品进行了梳理,为越来越习惯于--也许是无意识地--以怀旧为食的公众还原了各种形式的怀旧简编 。为最崇高的情感之一恢复尊严:这似乎就是挂在墙上的作品所要表达的意思。

铿锵有力、绵长、有文化、充满参考价值,有时甚至是凄美的,在都督府举办的怀旧展览具有书籍的密度、电影的节奏和旅行的芬芳。在这一过程中,人们的视线会被一种启示所吸引,这种启示将人们的视线引向一个甚至不再是尘世的空间。这是因为乡愁没有尘世的维度:一位不知名的访客一定很清楚这一点,他在书店 分发的便利贴上写道,乡愁是永恒的气息。或许博尔赫斯也有类似的想法,他写道,记忆趋向于永恒:“我们将过去的幸福包裹在一个单一的形象中;我每天傍晚欣赏的各种红色的日落将是对单一日落的记忆。展望也是如此:最不相容的希望也能共存而不受干扰。换句话说:欲望的风格就是永恒”。怀旧或许与此类似。这种感觉将所有的记忆、所有的希望、过去、现在甚至未来都联系在一起,在金色的、模糊的光中,时间永不停息。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。