by Federico Giannini (Instagram: @federicogiannini1), 发布于 28/06/2021

分类:

展览回顾

/ 免责声明

但丁.La visione dell'arte "展览,将于 2021 年 7 月 11 日在福尔利的圣多梅尼科博物馆举办。

历史上有一个相当精确的时刻,可以确定今天但丁神话构建的前兆。换句话说,但丁崇拜有其诞生的地点和日期,即 18 世纪晚期的英国,而其父约书亚-雷诺兹(Joshua Reynolds)无疑是无意识的,但他能够在不考虑诗歌的宗教、神学和道德含义的情况下,首次恢复《但丁喜剧》的主题,他更关心的是恢复但丁意象的视觉力量。画家亨利-特伦奇(Henry Trench)于 1715 年左右将达-芬奇(Pierino da Vinci)的一幅浮雕(当时被认为是米开朗基罗的作品)带到英国,这幅浮雕围绕着乌戈里诺-德拉-盖拉德斯卡伯爵的故事引起了英国文化界的注意,从而在英吉利海峡两岸重新唤起了人们对但丁的兴趣。对于但丁学者露西娅-巴塔利亚-利玛窦(Lucia Battaglia Ricci)来说,1773 年是但丁肖像画财富史上的一个重要转折点。此外,接下来的章节也是众所周知的:浪漫主义的开端,福斯利和布莱克让《喜剧》的主题重新流行起来,保证了这首诗在当时的艺术家中获得成功;前拉斐尔派的诠释;被视为民族之父之一的但丁作品的复兴运动解读,等等。

福尔利的 圣多梅尼科博物馆举办的展览不仅仅是关于但丁的展览,更是献给至高无上的诗人--伟大的但丁的展览。艺术的愿景(约三百件作品的饕餮怪兽,可随意参观),是一个讲述但丁几个世纪以来命运的展览:因此,福尔利的活动涉及的是一个无边无际的主题,几乎不可能期望从中得到一个完整的展览,但这并不是评估展览的关键。但丁。La visione dell’arte是一个宏大的概述,旨在为公众提供一个依靠普及和壮观展示的路线,以简明扼要地重建但丁崇拜的起源。最后的审判》被理解为神学范畴,没有它就不可能理解《神曲》,另一部分是关于这首诗的古代插图,大致从 14 世纪到 16 世纪),叙事分为两部分,与前多明我会修道院的两层楼相对应:第一部分以但丁的形象为中心,第二部分则讲述了各个时代的艺术家如何根据自己的感觉来解读《喜剧》的三首颂歌。在展览进行到一半时,整个展区的重点是 18 世纪至 20 世纪的印刷版本,这是一个真正意义上的展中展,也是最成功、最具原创性的展区。

众所周知,福尔利(Forlì)是但丁的故乡:从佛罗伦萨流亡在外的但丁于 1302 年在这座曾热情接待过圭尔夫流亡者的罗马涅小镇停留,并成为该城吉贝尔派领主斯卡佩塔-奥德拉菲(Scarpetta Ordelaffi)的座上宾(在奥德拉菲宅邸旧址上建造的阿尔比西尼宫外墙上的题词,让人想起但丁在福尔利的停留)。1303 年,但丁依靠斯卡佩塔组织了一次返回佛罗伦萨的尝试,但这次尝试在奥德拉菲家族的敌人手中失败了:但丁还在其他场合返回过福尔利。这个故事在展览的民间但丁部分略有提及,庞培-兰迪(Pompeo Randi)的一幅名为《但丁试图说服斯卡佩塔-奥德拉菲离开佛罗伦萨》的画作出自福尔利的私人收藏:这是对展览主办城市的一种让步(无论如何,这也是展览行程的一部分),除了这幅画之外,它并没有深入探讨但丁与福尔利的关系:此外,在这个展览中,几乎没有为但丁的同时代或之后不久的艺术,以及最高诗人的个人沧桑提供空间,这也是可以理解的。

|

| 但丁展览大厅。艺术的愿景

|

|

| 展览厅但丁。艺术的愿景

|

|

| 但丁展览厅。艺术的愿景

|

|

| 但丁展览厅。艺术的愿景

|

|

| 庞培-兰迪,《但丁试图说服斯卡佩塔-奥德拉菲对佛罗伦萨采取行动》(1854年;布面油画,140 x 176厘米;福尔利,私人收藏)

|

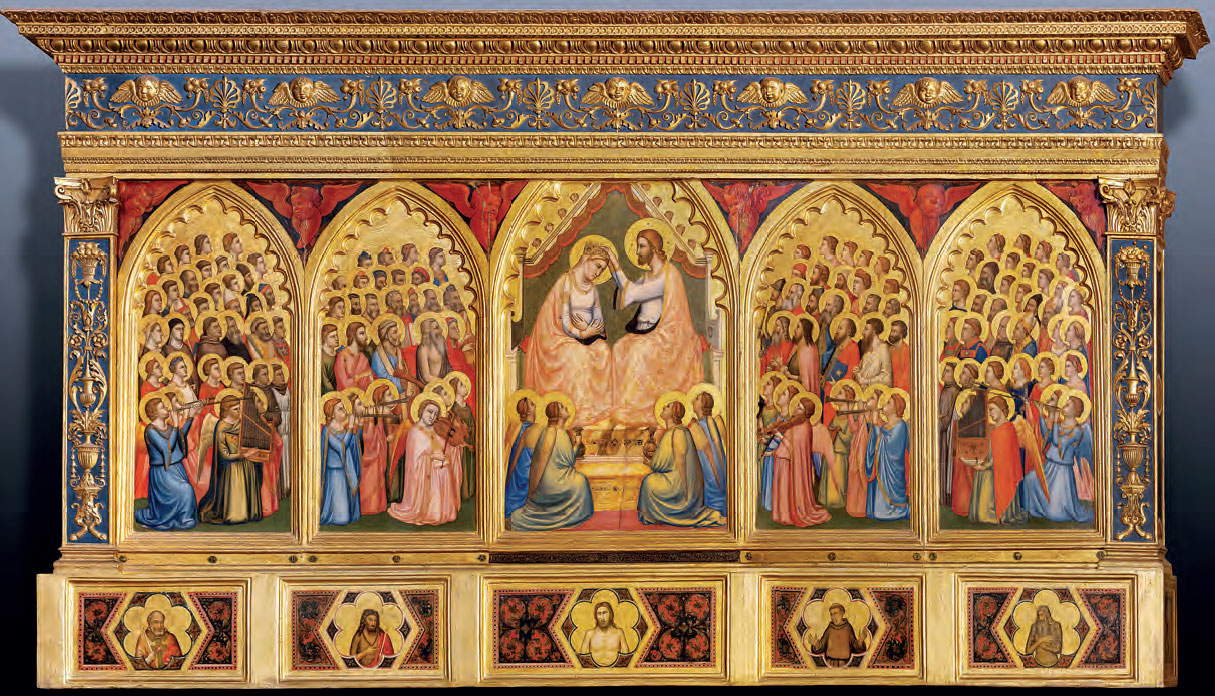

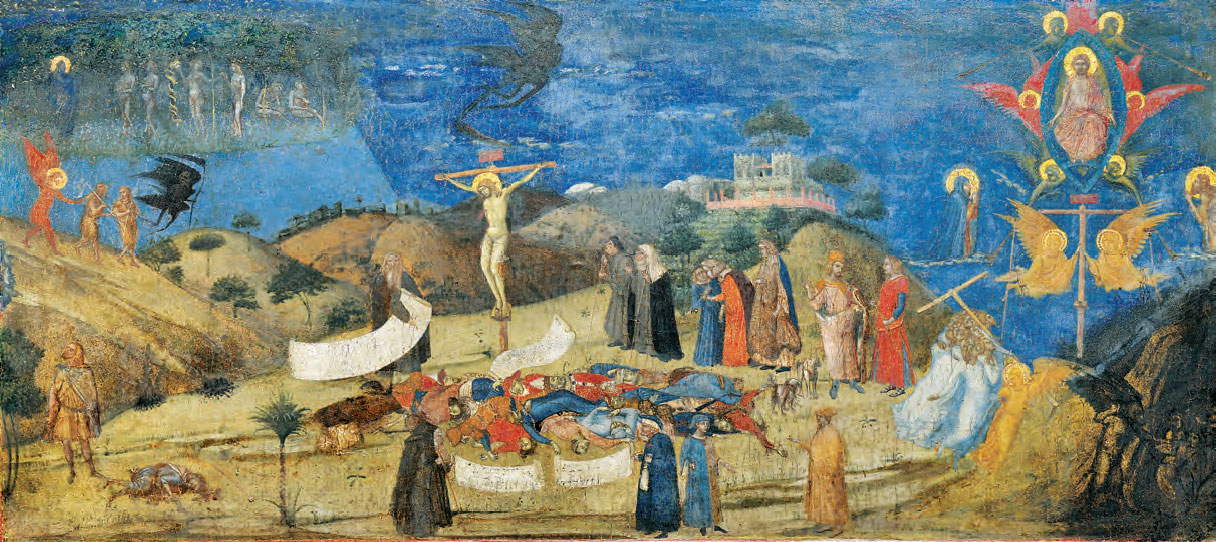

但丁时代的艺术作品主要集中在第一展厅 "审判与荣耀"(The Judgement and the Glory)中,从13世纪到17世纪晚期的最后审判图像在这里交替出现。吉安弗兰科-布鲁内利(Gianfranco Brunelli)在展览目录中写道(他与费尔南多-马佐卡(Fernando Mazzocca)、安东尼奥-保鲁奇(Antonio Paolucci)和埃克-D-施密特(Eike D. Schmidt)是展览的四位策展人之一),如果没有 “最后的审判 ”这一概念,“这本诗集就不可能有意义”。施密特),“整部诗歌无法运转,因为如果没有这个决定性的时刻,就没有但丁这个角色从他的来世之旅一开始就一直在寻求的、但丁这个叙述者必须叙述的永恒的救赎”。在波焦-米尔泰托(Poggio Mirteto)的圣玛丽亚-安南齐亚塔(Santa Maria Annunziata)主教堂中,由一位中北部雕塑家创作的雄伟十字架是一个小而重要的作品核心,它的任务是向参观者介绍但丁的神学:这里是吉多-达-锡耶纳(Guido da Siena)创作的《最后的审判》,是但丁在其喜剧作品中一些最生动形象的圣像画的杰出典范(这里是坐在十字架顶端的基督,两侧是四位天使,他们呼应着 “天使的号角声”,“每个人都将拿起自己的肉体和形象”,“聆听那永恒的回声”、这里是乔托的杰作之一《巴龙切利多联画》(Baroncelli Polyptych),让人想起《炼狱》第 11 章的诗句,其中将这位佛罗伦萨伟大的艺术家与西马布进行了比较(“Credette Cimabue nella pittura tener lo campo.........”),还有安布罗吉奥-洛伦泽蒂(Ambrogio Lorenzetti)创作于 1338 年左右的《救赎寓言》,这幅画通过圣保罗的《罗马书》表达了救赎的主题,这幅画是通过图像翻译圣保罗的《罗马书》,是文艺复兴早期的一幅杰作、贝托-安杰利科(Beato Angelico)的《最后的审判》,巧妙地将但丁的思想(例如三张嘴的路西法)与早期基督教作家的思想(例如天使之舞,指的是但丁熟知的经院哲学创始人之一波爱修)融合在一起。对米开朗基罗的致敬是不可错过的,这可以被看作是福尔利展览导言部分(与但丁时代的艺术和探讨最后审判主题的艺术家有关)和后续部分之间的一种联合特征:马尔切洛-维努斯蒂对西斯廷教堂《最后的审判》的布面油画翻译让人想起这位来自卡普雷斯的艺术家在为但丁的意象提供对应人物形象方面所发挥的重要作用(“在雷诺兹的例子之后”,马佐卡在目录中写道,"呈现但丁世界的可怕壮观的最佳模式将继续在米开朗基罗的绘画中找到,他的绘画被视为《喜剧》的形象对应物")。

在下一部分中,乌菲齐美术馆(仅乌菲齐美术馆就借出了约六分之一的作品)的作品占了很大比重,这一部分专门介绍了《喜剧集》的第一批插图:在14世纪的手稿序列之后,证明了但丁的诗歌在佛罗伦萨和周边地区的早期财富(这也是巴盖罗博物馆关于但丁的大部分展览的主题),其中劳伦齐阿纳医学图书馆的两份手稿,即帕西诺-达-布奥纳吉达(Pacino da Buonaguida)的手稿和尼科洛-迪-塞尔-索佐(Niccolò di ser Sozzo)的手稿(分别创作于1335年和1362年之前)值得一提、公众有机会在费德里科-祖卡里(Federico Zuccari)为《但丁传》绘制的插图前流连忘返,他期望在世纪末能够完全自主地完成这项工作,在这项工作中,图像首次优先于文字(祖卡里的《但丁史诗》只选取了诗歌的三节,“这使人们关注但丁在艰难的群山之旅中实现的精神美德”,罗伯塔-阿里文蒂写道:罗伯塔-阿利文蒂写道:“祖卡利本人在该系列的第一幅画中也明确表达了 ”道德和教育意图“,但丁迷失在森林中成为 ”误入歧途的青年 "的象征)。但丁作品的插图还配有一系列诗人的图像:首先是安德烈亚-德尔-卡斯塔尼奥(Andrea del Castagno)创作的 "Uomini illustri"系列中的但丁,该系列由Opificio delle Pietre Dure 修复后在福尔利展出。

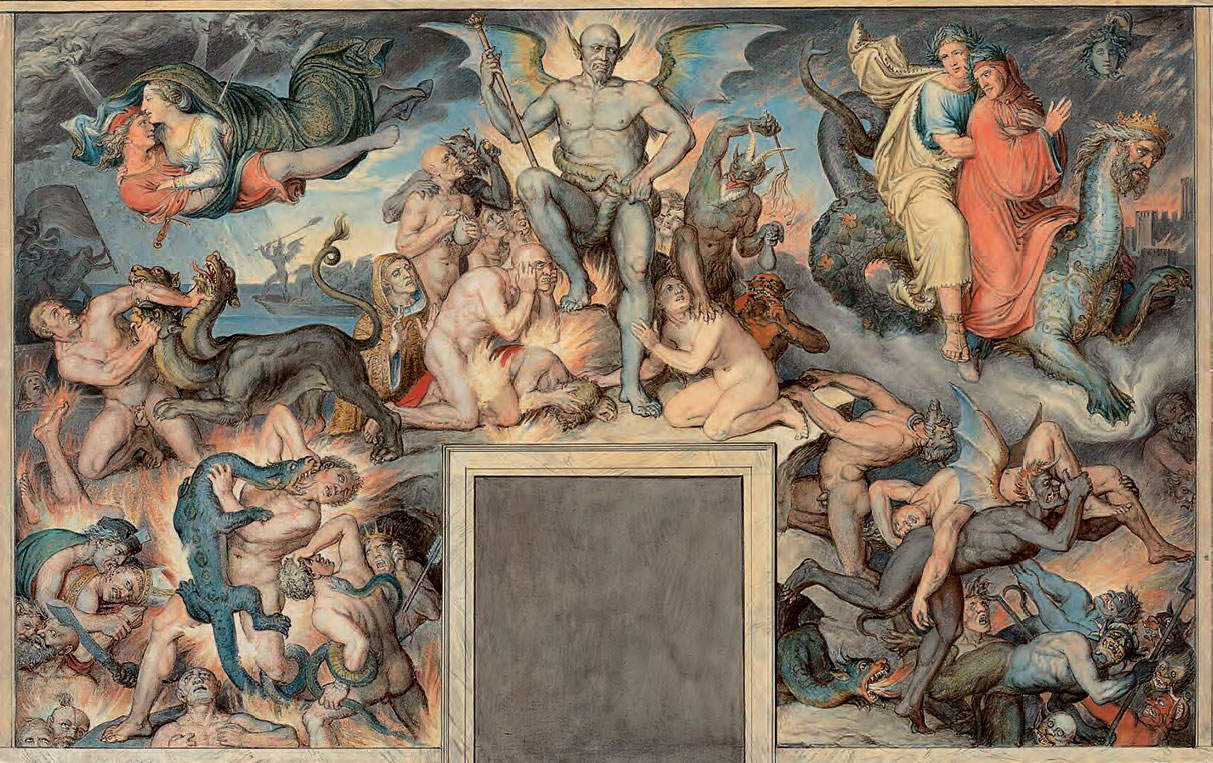

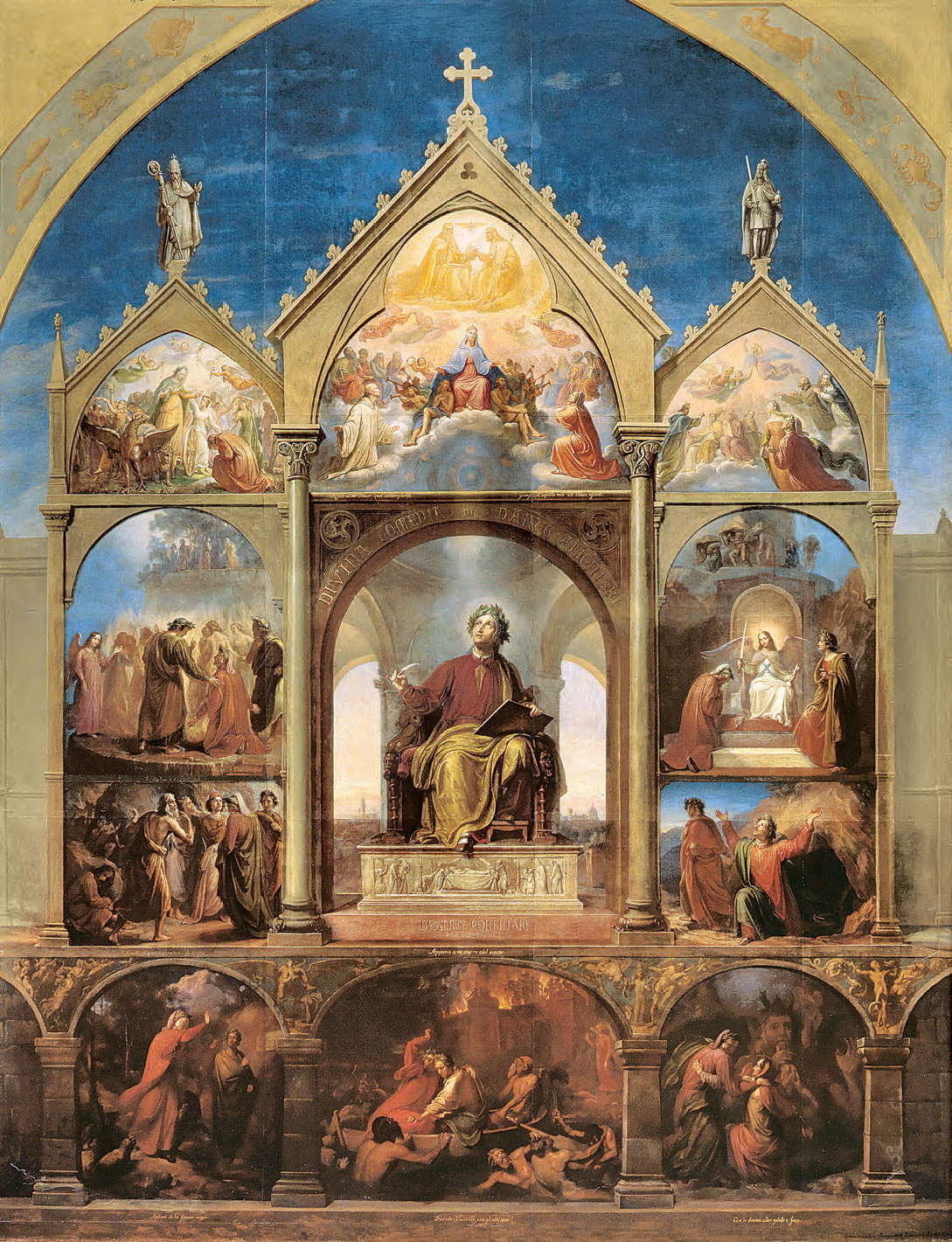

关于但丁形象的章节与第一部分 "但丁的现代神话"相衔接,后者展现了这位至尊诗人在 19 世纪的探索之路。这个神话的奠基人之一是拿撒勒人对至高诗人的真正虔诚,尤其是蒂罗尔人约瑟夫-安东-科赫(Joseph Anton Koch),他早在 1802 年就明确表示要尝试为《神曲》绘制插图。 科赫未能完成他的作品,止步于《地狱篇》,但他对但丁作品表现出的热情和他的事业所引起的反响,尤其是在英国,在传播这首诗的财富方面发挥了不次要的作用。科赫在他的职业生涯中一直以但丁的作品来衡量自己,他不仅被但丁语言的力量所吸引,而且还被 “艺术家通过强烈的情感’表现主义’寻求图形化的理想与现实维度之间的完美结合”(斯特凡诺-博西语)所吸引:展览中展出的他的一些绘画作品证明了他对但丁作品的深刻了解,以及他以崇高诗学的方式诠释但丁作品的能力,他从西格诺雷利在奥维耶托的壁画和米开朗基罗在西斯廷教堂的壁画中汲取灵感(此外,从博伊曼斯-凡-布宁根博物馆借出的非凡的水彩、钢笔和铅笔画《地狱》中也可以看出这一点)。年轻的卡尔-克里斯蒂安-沃格尔-冯-沃格尔施泰因(Carl Christian Vogel von Vogelstein)在一定程度上继承了科赫的遗产:他沉思但丁的成果是从乌菲齐美术馆运来的一幅纸上油画,这是一幅复杂而慷慨激昂的画作,用一幅画面展示了《喜剧》中的十个情节,同时也承担了向观众传达这首诗的意识形态的任务(“但丁对天主教的正统观念”)、博西继续解释道,“中央阴面上的十字架重申了信仰对精神和世俗权力的统一作用,侧面阴面上的教皇和皇帝雕像则象征着这一点”)。

|

| 吉多-达-锡耶纳,《最终审判》(约 1280 年;画板上的钢笔画,141 x 99 厘米;格罗塞托,马雷玛考古与艺术博物馆-格罗塞托教区神圣艺术博物馆)

|

|

| 乔托-迪-邦多内和塔迪奥-加迪,《天使与圣徒之间的圣母加冕》(Baroncelli Polyptych)(约 1328 年;画板上的钢笔画和金箔,184 x 321 厘米;佛罗伦萨,圣克罗齐大教堂,Baroncelli 小教堂 - 圣克罗齐歌剧博物馆)

|

|

| Ambrogio Lorenzetti,《救赎寓言》(约 1338 年;钢笔画和金镶板,59.5 x 120 厘米;锡耶纳,国家皮纳科特克美术馆)

|

|

| 贝托-安杰利科,《最后的审判》(1425-1428 年;画板上的钢笔画,105 x 210 厘米;佛罗伦萨,圣马可博物馆)

|

|

| 费德里科-祖卡里,卡戎。但丁的地震和昏厥(Inf.,III)(约 1585-1588 年;白色平纹纸上的黑色和红色石头,448 x 615 毫米;佛罗伦萨,乌菲齐美术馆,素描和版画柜)

|

|

| 安德烈亚-德尔-卡斯塔尼奥,但丁-阿利吉耶里,选自《杰出的男人和女人》(约 1450 年;壁画分离后转印到画布上,250 x 150 厘米;佛罗伦萨,乌菲齐美术馆,雕像和绘画长廊)

|

|

| 约瑟夫-安东-科赫,《地狱》(1825 年;铅笔素描上的水彩、钢笔和灰黑色墨水,366 x 565 毫米;鹿特丹,博伊曼斯-范-布宁根博物馆)

|

|

| Carl Christian Vogel von Vogelstein,《但丁与神曲十集》(1842-1844 年;纸面油画,2325 x 1765 毫米;佛罗伦萨,乌菲齐美术馆,皮蒂宫,现代艺术馆)

|

通过朱塞佩-阿巴提(Giuseppe Abbati)的作品选集,公众可以了解到政治色彩更浓的但丁,该选集并没有特别丰富的论述,但却引发了人们对意大利的关注,该选集的主题是对但丁的民间崇拜,其路线从起义开始,一直到第一次世界大战(弗朗切斯科-莱昂内(Francesco Leone)在画册中撰写的一篇内容丰富的文章专门讨论了这一崇拜)。一些画作,包括开头提到的以 “Forlì ”为主题的画作(这不仅是对这座城市的敬意,也是通过诗人的形象来颂扬 Risorgimento 统一的公民理想),以及 Andrea Pierini 创作的但丁在 Guido Novello 宫廷中朗读《神曲》的画作,都唤起了人们对这位流亡诗人的回忆:当时的画家们,尤其是那些像庞培-兰迪(Pompeo Randi)一样为意大利统一事业献身的画家们,在但丁身上看到了第一个阐述意大利祖国理念的人物,是 “意大利起义的公民和身份愿望中的第一人,被流放并被视为教皇改革中的Carbonaro ante litteram”,是 “自由主义和反教权主义的象征[......]”。......“,是 ”自由主义和反教权主义的象征[......],在中世纪绘画重建中被推崇"(Alessia Mistretta 如此评价)。多梅尼科-佩塔里尼(Domenico Petarlini)的《流亡威尼托的但丁》(Dantein exile from Veneto)可能是最能体现但丁这一公民形象的作品,该作品描绘了一个善于思考、深思熟虑的但丁,他陷入了对意大利苦难的思考之中(所有起义时期的画家都很清楚《炼狱》第六节中的箴言:“Ahi serva Italia, di dolore ostello”)。统一后,但丁的纪念碑比比皆是(一些青铜器和素描作品很快就以但丁为主题),但将但丁视为民族凝聚力象征的想法并没有减少:费利斯-卡索拉蒂(Felice Casorati)在第一次世界大战期间绘制的两幅蛋彩画和油画板就传达了这一想法,在这些画中,但丁的诗句安慰了在被侵略的土地上或落入敌人手中的士兵。

前修道院食堂的后墙主要是《朱利奥-阿里斯蒂德-萨托里奥之死》,这是为 2017 年威尼斯双年展而创作的大型画板。展览的这一大部分尤其侧重于18 世纪至 20 世纪期间出版的《通俗演义》印刷版,事实上,这一部分重拾了 14 世纪至 16 世纪插图部分中断的线索,从 1773 年重新开始、在经历了近两个世纪对这位艺术家的严重冷落之后(尽管最近 “没有但丁的世纪 ”这一十七世纪的名声得到了广泛的评价),英国出版商约翰-博伊德尔受约书亚-雷诺兹的委托,印制了一幅由约翰-迪克森绘制的乌戈里诺水墨版画,正如开头提到的,英国画家在皇家美术学院展示了这幅画。雷诺兹和迪克森,也是由于这幅画的印刷翻译,促进了但丁知识的传播,普及了他作品中的主人公:最先对但丁产生兴趣的是伟大的威廉-布莱克(William Blake),他为这部喜剧绘制的插图版已经展出。策划该展区的弗朗切斯科-帕里西(Francesco Parisi)写道,“在这些作品中,艺术家运用了......]一些史无前例的想法,既有技术上的,仅用錾子的线条与干点的交替来界定明暗过渡,超越了传统的由点状交叉线构成的渲染,也有概念上的,这使他对诗歌的解读不那么寓言化,将但丁对人性的描绘视为’自我改造道路上的站点’”。约翰-弗莱克斯曼(John Flaxman)是英国伟大的新古典主义艺术家,也致力于为《喜剧》绘制插图,他的插图以其精确的轮廓而著称,这也是这位来自约克的画家的标志。

意大利出生的德国艺术家博纳文图拉-杰内利(Bonaventura Genelli)是科赫的朋友,与拿撒勒人圈子关系密切,他的插图展现了但丁的主题在欧洲大陆的接受情况,而佛罗伦萨人路易吉-萨巴特利(Luigi Sabatelli)的插图则见证了但丁在意大利的复兴,他专注于《地狱篇》,尤其是最适合他的英雄主义和宏大诗歌理念的场景,他是根据 18 世纪崇高理论的要求来诠释这首诗的。另一方面,巴托洛梅奥-皮涅利(Bartolomeo Pinelli)的版画则介于古典与浪漫之间,沿着同样的思路可以欣赏到托马索-米纳尔迪(TommasoMinardi)描绘乌戈里诺伯爵故事的精彩画作,然后直接欣赏古斯塔夫-多雷(Gustave Doré)的著名插图,他的第一辑插图(L’enfer de Dante Alighieri avec le dessin de Gustave Doré)于 1861 年在巴黎由哈歇特(Hachette)印刷:自多雷的插图等其他作品帮助将但丁诗歌中的事件固定在人们的集体想象中以来。特别有趣的是,参观者在参观之后会立即看到20 世纪的插图核心:从多才多艺的雷霍恩艺术家阿尔弗雷多-穆勒(Alfredo Müller)为《新生活》插图创作的充满象征主义意味的《但丁与百合花》,到阿尔贝托-马尔蒂尼(Alberto Martini)的超现实和畸形幻想,从普利尼奥-诺梅里尼(Plinio Nomellini)参加 1900 年阿利纳里(Alinari)发起的《喜剧集》插图竞赛时创作的被戴安娜赶走的奇妙仙女赫利克斯(Nymph Helix)、帕里西写道:"坎贝洛蒂的插图超越了插图这一概念的范畴,他的作品以夜间和模糊的氛围为主,这是他在 20 世纪头十年作品的特色,也让人联想到聚集在贾科莫-巴拉和乔瓦尼-普里尼周围的罗马小圈子的当代经验"。

|

| 安德烈亚-皮耶里尼,但丁在吉多-诺维洛宫廷朗读《神曲》(1850 年;布面油画,140 x 183 厘米;佛罗伦萨,乌菲齐美术馆,皮蒂宫,现代艺术画廊)

|

|

| 多梅尼科-佩塔利尼,《流亡中的但丁》(约 1860 年;布面油画,76 x 96 厘米;佛罗伦萨,乌菲齐美术馆,皮蒂宫,现代艺术画廊)

|

|

| Felice Casorati,Fa come natura face in foco(Par., IV, 77)(1917 年;帆布蛋彩画,120 x 110 厘米;私人收藏,都灵纳西索画廊提供)

|

|

| 朱利奥-阿里斯蒂德-萨托里奥,《死亡》,选自《人类生命之诗》(1907 年;布面油彩和冷色瓷漆,513 × 712 厘米;威尼斯,Fondazione Musei Civici di Venezia、Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro)。

|

|

| 约翰-迪克森(来自约书亚-雷诺兹),《Ugolino》(1774 年;灰泥版画,505 × 625 毫米;罗马,中央平面艺术学院,国家林琴学院藏书室)

|

|

| 约翰-弗莱克斯曼和托马索-皮罗利,《但丁-阿利吉耶里的神曲》1793 / cioè / L’Inferno, Il Purgatorio, Il Paradiso / Composto da Giovanni Flaxman, Scultore Inglese, ed inciso da Tommaso Piroli Romano 1793 / In Possesso di Tommaso Hope Scudiere Amsterdam / Optimo Principi Ferdinando Austr. A. D. Etrur.Mag.Duci icones delineatas ex Divina Comedia Dantis Aligherii vatis perinsignis Florentia civis D.D.D. Ioannes Flaxman(1793 年;带 110 幅版画的画册,245 x 335 x 4 厘米;副本附有献给托斯卡纳大公斐迪南三世的文字;佛罗伦萨,中央国家图书馆 - 文化部特许收藏)

|

|

| 威廉-布莱克,《巴特斯之轮,魔鬼折磨着 Ciampolo》(Inf.,XXII)(1827 年;錾刻和干点版画,每幅 240 x 340 毫米;但丁《神曲》的插图,凯里森-普雷斯顿藏品,威斯敏斯特公共图书馆)

|

|

| 路易吉-萨巴特利,《乌戈里诺伯爵和他的儿子们在饥饿之塔》(1794 年;未上漆白纸蚀刻版画,405 x 489 毫米;佛罗伦萨,乌菲兹美术馆,素描和版画柜)

|

|

| 巴托洛梅奥-皮涅利,《Amor condusse noi ad una morte》(1807 年;纸面水墨画,605 x 798 毫米;佛罗伦萨,奥雷利奥-萨菲图书馆,皮安卡斯特里收藏集)

|

|

| 托马索-米纳尔迪,《Il conte Ugolino e l’orrenda morte di lui e dei suoi figli》(1843 年;白纸上有钢笔、水彩灰色和棕褐色墨水、白铅和铅笔痕迹,185 x 240 毫米;Forlì,Aurelio Saffi 图书馆,Piancastelli 藏品)

|

|

| 古斯塔夫-多雷,《但丁-阿利吉耶里的炼狱与天堂与古斯塔夫-多雷的绘画》,Librairie Hachette et Cie.,巴黎(1868 年;私人收藏)

|

|

| Duilio Cambellotti,I giganti (Inf., XXXI)(1901 年;纸上炭笔与白色粉彩高光,553 x 808 毫米;《La Divina Commedia nuovamente illustrata da artisti italiani》插图,V. Alinari 编辑,佛罗伦萨,1902 年;佛罗伦萨,乌菲兹美术馆,Gabinetto dei Disegni e delle Stampe)

|

|

| Plinio Nomellini,《La Ninfa Elice viene cacciata da Diana》,《Purgatorio》,第二十五节(1900-1902 年;象牙纸上的彩色钢笔和蛋彩画,800 x 600 毫米;佛罗伦萨,乌菲兹美术馆,素描和版画柜)

|

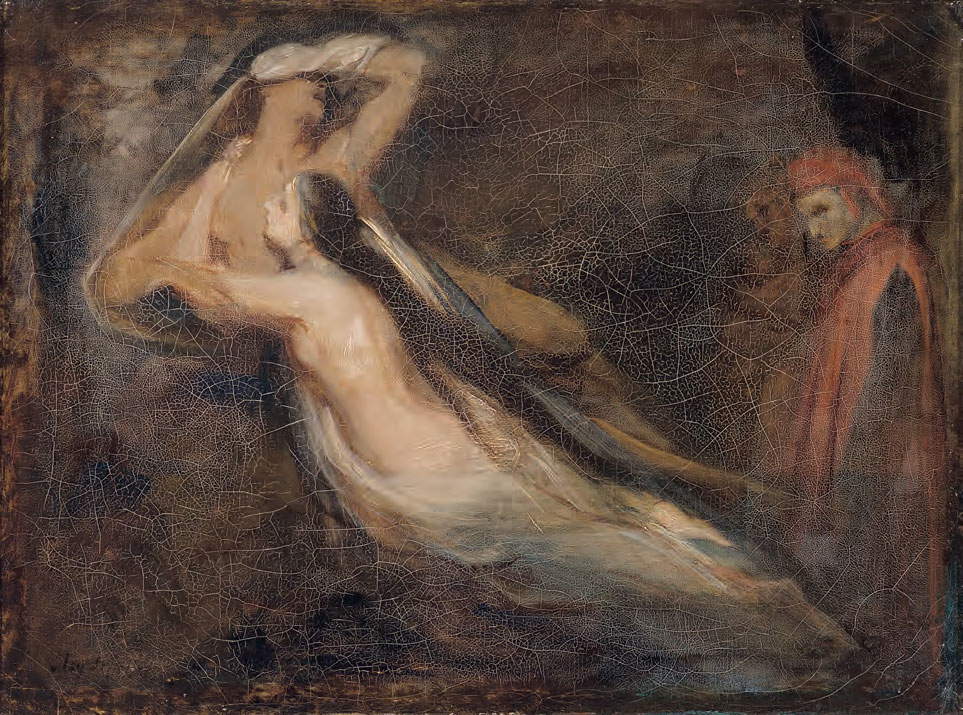

在底层的小房间里有几个穿插的部分(其中一个专门讨论 “古人的权威”,这部分很疲惫地变成了一连串古代和现代的半身像以及古典诗人和哲学家的肖像;还有一章深入探讨但丁时代的政治事件,其中阿诺尔弗-迪-坎皮奥(Arnolfo di Cambio)笔下的博尼法斯八世和安茹的查理尤为引人注目、最后是关于贝阿特丽斯形象的 19 世纪新插曲,其中有但丁-加布里埃尔-罗塞蒂(Dante Gabriel Rossetti)和亨利-詹姆斯-假日(Henry James Holiday)的拉斐尔前派冲动:在地狱、炼狱和天堂之间穿越四个世纪的艺术之旅。菲利波-纳波莱塔诺(Filippo Napoletano)从乌菲兹(Uffizi)美术馆带来的一幅绚丽板画,将公众带入冥府的火焰之中:随后我们进入一楼三间大房间中的第一间。在如此大规模的展览中,对第一部圣歌的主要情节的叙述只能是说教式的、选集式的,必然不会面面俱到,但不乏《喜剧》主要主题的图像财富的基本基石(展览所回顾的事件,很容易猜到,是保罗和弗朗西斯卡、法里纳塔-德利-乌贝蒂和乌戈里诺的事件)。因此,在圣多梅尼科博物馆的展厅中,公众会发现一些不可错过的作品,其中值得一提的是阿利-谢弗(Ary Scheffer)的《保罗和弗朗西斯卡》,这是对这对饱受暴风雨折磨的恋人灵魂最幸福、最幸运的诠释之一,与弗雷德里克-奥古斯特-巴托尔迪(Frédéric-Auguste Bartholdi)的雕塑作品一同展出、然后是莫泽-比安奇(Mosè Bianchi)从米兰 GAM 送来的新沉思派水彩画,以及加埃塔诺-普雷维亚蒂(Gaetano Previati)的《象征主义之梦》(Il sognosimbolista),这幅画在绝对爱情的旋风中改变了一对恋人的灵魂,还有翁贝托-博乔尼(Umberto Boccioni)对这对来自罗马涅的恋人神话的原创诠释,为其赋予了个人色彩。在接下来的房间里,还有卡洛-方塔纳(Carlo Fontana)创作的华丽大理石,展现了法里纳塔-德利-乌贝蒂(Farinata degli Uberti)从坟墓中站立起来的场景;朱塞佩-迪奥蒂(Giuseppe Diotti)创作的不可错过的《乌戈利诺》(Ugolino),他对皮桑伯爵的故事进行了值得一提的英雄式诠释;在地狱深渊的尽头,还有弗朗茨-冯-斯图克(Franz von Stuck)创作的令人不安的路西法(Lucifer),他是绝对邪恶的象征。

一楼的长廊是炼狱的全部:如同地狱的道路一样,这里也点缀着一些绘画和雕塑,让人联想起但丁的际遇,尤其是与皮亚-德-托洛梅(Pia de’ Tolomei)的际遇,这也是该部分最重要的核心作品,但同样有趣的还有阿道夫-德-卡罗利(Adolfo de Carolis)的吉多-吉尼泽利(Guinizzelli)(但丁在第二十六节中与 Dolce Stil Novo 之父相遇)。从佛罗伦萨霍恩博物馆借来的乔托的《圣斯蒂芬》让人想起炼狱典范的概念,即在等待升入天堂的过程中为赎罪的灵魂树立的榜样:尤其是在第 XV 章中,这位原罪圣徒是温顺的典范,因为他在被乱石砸死的过程中宽恕了折磨他的人。但丁与贝阿特丽斯在炼狱中的相遇被阿尔伯特-麦格南(Albert Maignan)的《玛特尔达》(Matelda)以及后来安德烈亚-皮耶里尼(Andrea Pierini)的画作所重现,画中诗人跪在他的爱人面前,爱人坐在宝座上,“就像坐在天使显灵中的玛利亚圣像”,这幅作品 “充满了说教寓言”(Sibilla Panerai)。洛伦佐-洛托的 "变容"将公众带入天堂,从而带入福尔利展览的最后两个展厅。

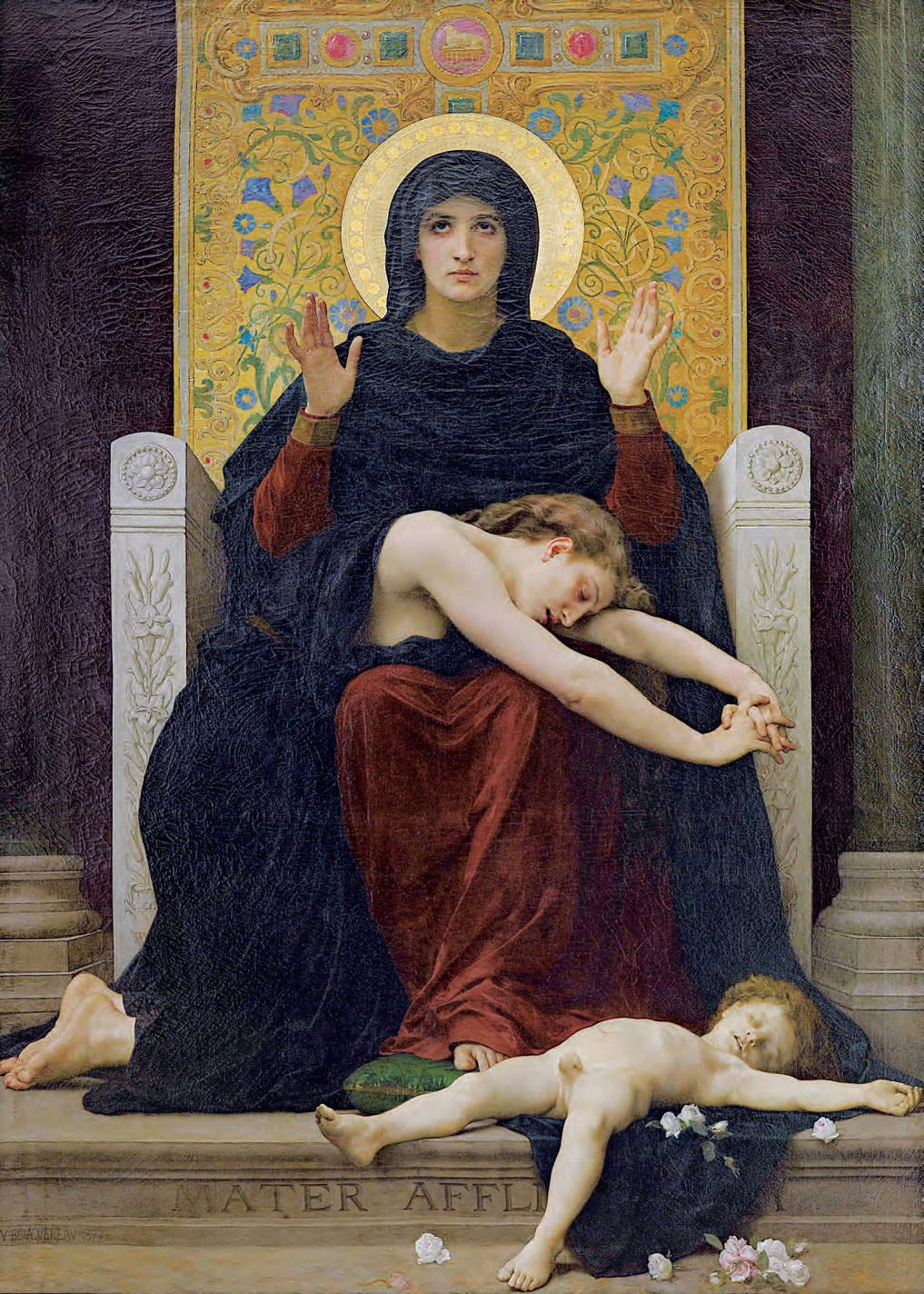

天堂 “部分是整个展览中最不完整的部分,基本上分为两个部分:但丁在天堂中的升腾在展览中通过威廉-戴斯(William Dyce)和弗拉霍-布科瓦奇(Vlaho Bukovac)的画作得以重现,而托马索-德-维沃(Tommaso De Vivo)的 ”天堂"则是在前两个展厅展出的同一位艺术家的《地狱》之后的理想作品。特别是在《天堂》中,德维沃综合了第二十四至二十七节的叙述,描绘了但丁跪在圣彼得、雅各布和福音书作者约翰面前,他们向他询问信仰、希望和仁爱的意义,而在他们下面,亚当正等待着回答他在诗人心中读到的问题,这些问题与宇宙诞生以来的时间有关(后者是一个主题,此外,两件杰作也回顾了这一主题:安东尼奥-卡诺瓦的《世界的创造》和普雷维亚蒂的《光的创造》)、第一个人在人间天堂的经历、原罪的原因以及他最初所说的语言。随后是天堂圣人的理论,为此,策展人优先考虑但丁时代的绘画作品(因此,从阿西西 Porziuncola 博物馆运来了西马布埃(Cimabue)创作的最基本、最著名的《圣弗朗西斯》,以及从佛罗伦萨 CR 基金会运来的乔托(Giotto)创作的两幅《通天塔》),尽管也不乏桑德罗-波提切利(Sandro Botticelli)和安东尼亚佐-罗马诺(Antoniazzo Romano)等后来作家创作的有趣绘画作品:帕多瓦市民博物馆收藏的两幅瓜连托(Guariento)的画作介绍了天使,而圣伯纳德(St. Bernard)对圣母的祈祷(“圣母,你儿子的女儿/谦卑和高贵胜过生灵/永恒顾问的固定期限/你是她,她使人性如此高贵/以至于......”)则是对圣母的赞美。che ’l’suo fattore / non disdegnò di farsi sua fattura"),米开朗基罗为维多利亚-科隆纳创作的《圣母像》被选中,由朱利奥-博纳松(Giulio Bonasone)翻译成版画,并由马尔切洛-维努斯蒂(Marcello Venusti)绘制在画板上。最后一个房间的压轴是圣母的荣耀和代祷,卢卡-西格诺雷利(Luca Signorelli)的《圣母子与圣人杰罗姆和伯纳德》、威廉-阿道夫-布格罗(William-Adolphe Bouguereau)的《圣母安慰者》和马特奥-迪-乔瓦尼(Matteo di Giovanni)的《圣母子与两个天使》,以及但丁沉思三位一体的奥秘,洛伦佐-洛托(Lorenzo Lotto)从贝尔加莫的圣亚历山德罗-德拉克罗齐(Sant’Alessandro della Croce)教堂带来的震撼人心的画布让人回味无穷。

|

| 菲利波-纳波莱塔诺,《地狱中的但丁和维吉尔》(1618-1620;油画,44 × 67 厘米;佛罗伦萨,乌菲齐美术馆,雕像和绘画长廊)

|

|

| Ary Scheffer,《保罗和弗朗西斯卡的影子出现在但丁和维吉尔面前》(1835 年;布面油画,24.5 x 32.5 厘米;克莱蒙费朗,罗杰-基略艺术博物馆)

|

|

| 弗雷德里克-奥古斯特-巴托尔迪,选自 Ary Scheffer,《弗朗西斯卡-达-里米尼》(1854 年;石膏,53.3 x 67.5 厘米;科尔马,巴托尔迪博物馆)

|

|

| 摩西-比安奇,《保罗和弗朗西斯卡》(约 1888 年;纸面水彩、蛋彩和金箔,533 x 746 毫米;米兰,现代艺术画廊)

|

|

| 加埃塔诺-普雷维亚蒂,《梦》(1912 年;布面油画,225 x 165 厘米;私人收藏)

|

|

| 翁贝托-波乔尼,《梦(保罗和弗朗西斯卡)》(1908-1909 年;布面油画,140 x 130 厘米;私人收藏)

|

|

| Carlo Fontana,《Farinata degli Uberti》(1901-1903 年;大理石,185 x 105 x 92 厘米;罗马,国家现代和当代艺术画廊)

|

|

| 朱塞佩-迪奥蒂,《乌戈利诺伯爵在塔中》(1831 年;约为布面油画,173.5 x 207.5 厘米;克雷莫纳,阿拉庞佐奇市政博物馆)

|

|

| Franz von Stuck,《路西法》(1889-1890 年;布面油画,161 x 152.5 厘米;索非亚,国家美术馆)

|

|

| Adolfo De Carolis,《Guido Guinizzelli》(1914 年;Palazzo del Podestà 装饰草图,布面油画,143 x 152.5 厘米;Montefiore dell’Aso,Polo Museale San Francesco)

|

|

| 乔托,《圣斯蒂芬》(1325-1330 年;画板上的蛋彩和金彩,83.5 x 54 厘米;佛罗伦萨,霍恩博物馆)

|

|

| 安德烈亚-皮耶里尼,但丁与贝阿特丽斯在炼狱中的会面(1853 年;布面油画,139 x 178 厘米;佛罗伦萨,乌菲齐美术馆,皮蒂宫,现代艺术馆)

|

|

| 洛伦佐-洛托,《变形》(约 1511 年;油画,302 x 212 厘米;雷卡纳蒂,科洛雷多-梅尔斯别墅博物馆)

|

|

| 托马索-德-维沃,《天堂》(1863 年;布面油画,161 x 240 厘米;那不勒斯,王宫,借给卡塞塔宫)

|

|

| 安东尼奥-卡诺瓦,《世界的创造》(约 1820-1822 年;石膏,104 x 116 厘米;波萨尼奥,Fondazione Canova onlus)

|

|

| Guariento di Arpo,《Angelo dei Principati》(1351-1354 年;蛋彩画板,90 × 58 厘米;帕多瓦,中世纪和现代艺术博物馆)

|

|

| 卢卡-西格诺雷利,与圣人杰罗姆和伯纳德在一起的圣母和圣婴(约 1490-1496 年;画板彩绘,直径 114 厘米;菲埃索莱,班迪尼博物馆,巴杜埃-赞贝莱蒂基金会财产)

|

|

| 威廉-阿道夫-布格罗,《圣母受难图》(1877 年;布面油画,204 x 148 厘米;巴黎,奥赛博物馆,现存于斯特拉斯堡美术博物馆)

|

作为但丁诞辰 700 周年纪念展览的一部分,但丁.La visione dell’arte》本身就是一个故事:当其他博物馆致力于举办垂直展览时,福尔利卡斯帕尔米基金会在2019年重新启动了已在十九世纪展览中尝试过的模式,将重点放在横向和全方位的传播场合上,并根据吸引广大观众的需要进行了调整。如此大规模的但丁与艺术活动,得益于基金会提供的空间和资源,以及共同组织展览的乌菲齐美术馆的决定性合作,在此之前从未尝试过:真正史无前例的(除了展览中唯一一件未出版的作品,即乔治-瓦萨里工作室的《托斯卡纳六诗人》的理想肖像,以及在印刷版本部分展出的许多很少展出的版画)是策展人能够一次性收集到的大量资料。甚至还有几件杰作,在此,我们不得不一如既往地扪心自问,有些作品在展览的叙事视角中或许并不那么重要,反而是原博物馆的象征性作品(如西马布埃的《圣弗朗西斯》、乔托的《圣斯蒂芬》或洛伦佐-洛托的《变容》),却被召唤到福尔利来参加展览,而这些作品在展览中只是配角(因此可以用其他作品代替,而不会使项目失去力量)。无论如何,在这个展览中,所有作品都是有用的,但真正不可或缺的作品却很少。

因此,展览采取的形式是对一系列主题的总结和汇编,这些主题并不新颖,但却以很好的大众倾向向公众展示,并首次以广泛的、有时甚至是引人入胜的叙述方式组织在一起:然而,在展览的十八个部分中,我们可以很好地理解这些内容,或者通过一些强加的内容(如毕加索的《哈莱金》被带到展览中,以说明但丁的疯狂思想:然而,你必须阅读目录中的卡片才能有所了解)来理解。)福尔利的展览是一部关于但丁的小型艺术百科全书,因此也应被视为一部百科全书:在这部作品中,什么都有一点,深入研究的机会很少,但它是对一个主题获得广泛认识的首要基础。然而,最后必须强调的是,一本长达五百多页的详尽目录丰富了展览的内容,使但丁的行程得以扩展。艺术的视野远远超出了圣多梅尼科的房间。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。

我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。

您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。