by Federico Giannini (Instagram: @federicogiannini1), 发布于 20/06/2018

分类:

展览回顾

/ 免责声明

回顾 "一个国家的诞生。在古图索、丰塔纳和希法诺之间 "展览于2018年3月16日至7月22日在佛罗伦萨斯特罗兹宫举行。

令人好奇的是,目前正在佛罗伦萨斯特罗兹宫举办的 "一个国家的诞生"展览的整个目录中,除了标题中的重复之外,"国家"一词只出现了五次。Tra Guttuso, Fontana e Schifano》展览目前正在佛罗伦萨斯特罗兹宫举行,除了标题中的重复之外,“国家 ”一词只出现了五次。展览所考察的时期大致为1948年至1968年的二十年间,即从宪法生效到大争论的时期(为了进一步限定,我们可以将 "之后"一词固定为1953年,这一年发生了当时文化界的一些重大事件,如毕加索在米兰的展览、费里尼的《I vitelloni》上映以及布里的首次国际展览):从这个意义上讲,可以将斯特罗兹宫的展览视为 2011 年在拉文纳 MAR 举办的《L’Italia s’è desta: 1945-1953》的延续)。在展览策展人卢卡-马西莫-巴贝罗看来,“20 世纪 60 年代初代表了意大利的重生时刻,在这一时期,意大利在艺术及其当代性方面得到了自我认可。尽管存在一些有机的、甚至是地方性的抵触情绪,但这个国家认为自己是艺术概念的统一代表”。然而,我们并不清楚意大利当时是在何种艺术和当代性中认识到自己的:策展人自己也承认,展览中展出的艺术家并不代表 “当时在我国画廊和博物馆中展出的作品,更不用说在商业上获得经销商和收藏家青睐的作品”,因为当时的品味推崇的是 “插图式的具象、亲切的自然主义、非正式艺术的地方性衰退(表面上被认为是一种风格特征),或介于意识形态承诺和文学引用之间的现实主义”。如果说 20 世纪 60 年代的先锋派在画廊主和收藏家中没有获得什么成功,那么试想一下公众会对他们有什么样的看法:而恰恰是那些应该在当代艺术中 “认识 ”自己的公众,在 50 年后的今天仍然在努力寻找与当时许多艺术家的亲和力,即使他们现在已经被广泛地历史化了。

此外,所有这一切都发生在一个时代,对许多人来说,提出民族观念的问题无异于复活大家都想抛在脑后的幽灵。事实上,二战后的年代正是民族观念在经历了世界冲突的破坏后陷入深重危机的年代。雷纳托-罗密欧(Renato Romeo)这样的历史学家早在 20 世纪 70 年代就指出,战后时期对民族价值观的追求不得不让位于新的欧洲主义实例,让位于自由民主与共产主义之间的意识形态冲突,让位于对不认同民族动机的政治运动的肯定。从本质上说:展览中的所有艺术家(卢西亚诺-法布雷可能是个例外)都对 “民族 ”这一概念不感兴趣,都不关心 “民族的诞生”。普遍的感觉是对民族观念漠不关心,激发他们的动力是其他的。佛罗伦萨国际关注社(PCI)的历史学家弗朗哥-卡梅林吉(Franco Camerlinghi)在《佛罗伦萨晚报》(Corriere Fiorentino)上谈到斯特罗兹宫(Palazzo Strozzi)的展览时,对此做了很好的评论、鉴于展览中的许多艺术家都与意大利社会党关系密切,甚至是激进分子(因此对革命而非民族感兴趣),我们是如何在一种分裂的政治氛围中前进的,用埃米利奥-詹蒂莱(Emilio Gentile)的话说,在这种氛围中,党的意识取代了民族意识。但是,即使按照霍布斯鲍姆的观点,即民族只能在事后定义,并因此对当年的意大利进行回顾,当时的文化所造成的结果可能是更深的撕裂,使我们回到了一个比以前更加分裂的国家。

从纯粹的历史艺术角度来看也是如此。从战后到 1968 年之间的艺术发展不可能像副标题的英译本所说的那样,按照从古图索到丰塔纳的线性视角来解读:文化所走过的道路有太多的分歧、太多的不同和太远的距离。那么,该如何解读《一个国家的诞生》呢?与其说这是一个忠实于其标题的故事(这也是因为,如果我们按照策展人的推理,他希望描述的是 “新的艺术概念和实践的诞生,这些概念和实践在今天可以与我们国家新的文化身份的成熟相提并论”,那么我们并没有找到完整而详尽的答案),不如说这只是对当年意大利艺术趋势的回顾:这当然不是一项新的活动,因为类似的展览已经举办过多次,但却具有很高的说教价值,因为尽管如前所述,所有展出的艺术家现在都在艺术史上享有明确的地位,但对大部分公众而言,他们中的许多人仍然是遥远而难记的名字。路易吉-库佩里尼(Luigi Cupellini)和卡洛-佩莱格里尼(Carlo Pellegrini)设计的壮观装置具有强烈的场景冲击力,其清晰的展示方式勾勒出个别艺术家或个别情况的发展轨迹,这也有助于提高展览的说教价值。

|

| 展厅一个国家的诞生

|

|

| 国家诞生展览馆

|

|

| 国家诞生展览厅

|

展览的开幕式由四件作品拉开帷幕,这四件作品 确立了展览所处的社会、政治和文化氛围的坐标。1948 年,在参观了由保卫文化联盟(负责支持人民阵线文化诉求的机构)在博洛尼亚举办的第一届全国当代艺术展后,PCI 秘书帕尔米罗-托利亚蒂(Palmiro Togliatti)用 “罗德里戈-迪-卡斯蒂利亚(Roderigo di Castiglia)”的笔名在《Rinascita》上发表了一篇非常尖刻的文章,将展览称为 “恐怖和无稽之谈的展览”。古图索、阿弗罗、卡格利、莫洛蒂、比罗利和韦多瓦等艺术家参加了展览:然而,Togliatti 不禁要问:“怎么能把这些东西称为艺术,甚至是新艺术呢?”他甚至假设,即使是那些欣赏和认可参展作品的人,实际上也不认为 “这里转载的任何涂鸦都是艺术作品,但也许他们认为,为了以’文化人’的形象出现,在这些东西面前,有必要给自己装出一副超级鉴赏家和超级人物的样子,并胡言乱语一番”。托利亚蒂明显的兹达诺夫主义在与国际艺委会关系密切的艺术家中造成了深刻的裂痕,并认可了将现实主义与抽象主义对立起来的二元论的开端:雷纳托-古图索(Renato Guttuso,1911 年-1987 年,罗马)的《Battaglia di Ponte dell’Ammiraglio》和朱利奥-图尔卡托(Giulio Turcato,1912 年-1995 年,罗马)的《Comizio》之间的对立就是二元论的代表。艺术家的敏感性与图尔卡托密不可分,最后,Lionello Venturi 写道,“他作为艺术家的天性占了上风[......]。他甚至在卡利(Cagli)和古图索(Guttuso)面前用拳头捍卫自己的自由。图尔卡托并非拒绝处理他所相信的社会主题[......],而是以抽象的形式表现这些主题,破坏了宣传效果,也就是以一种异端的方式”。因此,一方面,古特图索的加里波第史诗是抵抗运动和阶级斗争的隐喻(总之是简单的),另一方面,图尔卡托的前卫、自由和近乎自由主义的向往(莱昂内洛-文图里本人将这位曼图恩艺术家描述为 “足以违背上级命令的无政府主义者”)。

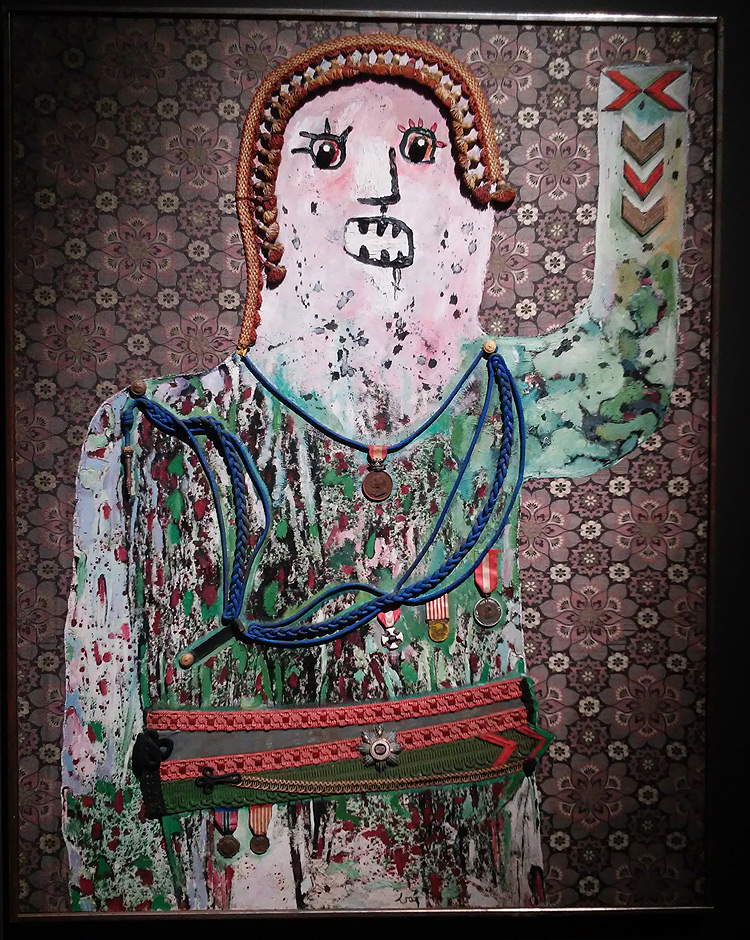

十年后,随着意大利和国际政治气候的变化,他的政治承诺已呈现出深刻不同的轮廓。因此,第一部分中的另外两幅作品,即恩里科-巴伊(Enrico Baj,1924 年,米兰 - 2003 年,维尔吉亚特)的《煽动战斗的将军》和米莫-罗特拉(Mimmo Rotella,1918 年,卡坦扎罗 - 2006 年,米兰)的《最后的国王》,都与之相吻合:巴伊的《将军》旨在对权力进行讽刺性批判(将军是冷战紧张局势的象征),以强烈的去神圣化手法突出了权力最怪诞、最暴力的一面,而罗特拉的海报则充满了撕裂感,在《最后的国王》中,撕裂了墨索里尼的肖像,使宣传海报的机构失去了内容。巴贝罗写道:"罗特拉重新提出的是’未来主义姿态的矩阵,它构建并揭示了图像,而不是纯粹的物质姿态’。正是这种姿态诗学成为 1950 年代至 1960 年代意大利艺术家研究的核心:阿尔贝托-布里(Alberto Burri,1915 年出生于卡斯特罗城,1995 年出生于尼斯)和卢西奥-丰塔纳(Lucio Fontana,1899 年出生于罗萨里奥,1968 年出生于科马比奥)的作品准时出现在隔壁展厅,他们是 1960 年代早期意大利艺术研究最前沿的标志。

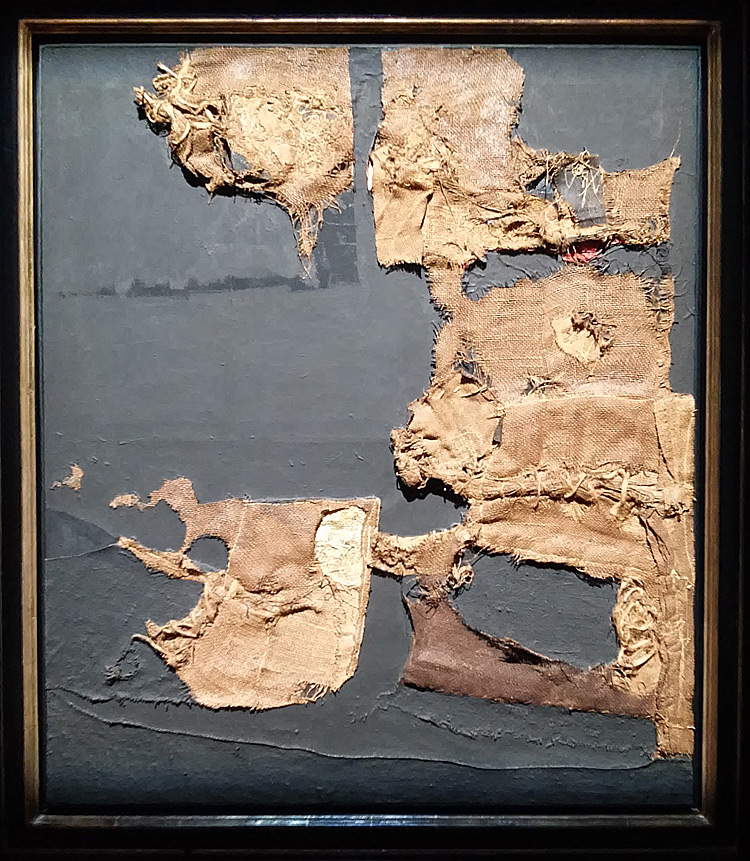

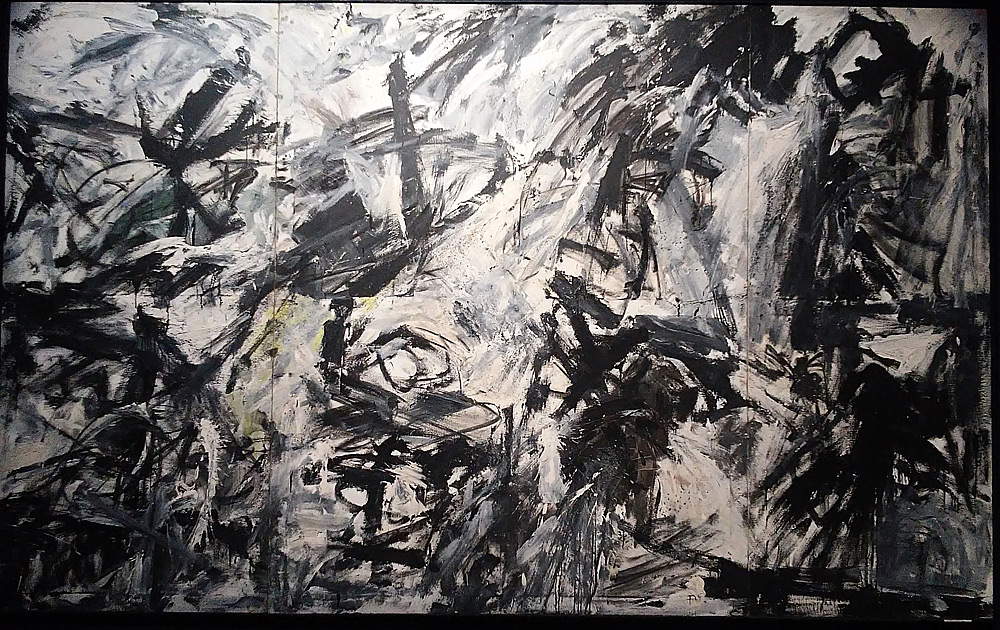

布里从苦难的底层(世界冲突、他作为战俘被囚禁在得克萨斯州)出发,阐述了他的物质诗学:他的麻袋,初读让人联想到在赫里福德战俘营度过的往事(那里的食品是用黄麻袋装运的),但更深一层,它们可以被解释为对物质和色彩可能性的研究(切萨雷-布兰迪声称布里的作品是艺术,就像提香的祭坛画是艺术一样):布里的实验是 “色彩,是不再受世俗引力影响的图像的变形成分”),巴贝罗认为,它们也是 “通过新的材料诗学探索新世界的愿望 ”的表征。因此,布里的麻袋是极其生动的作品,是这位翁布里亚艺术家后来研究的前奏,这将引导他尝试一种物质塑造自身的艺术。姿态是可能性和开放性:这是卢西奥-丰塔纳(Lucio Fontana)研究的前提,1962 年伟大的《空间概念,纽约 10 号》(Spatial Concept, New York 10of 1962)迎接了参观者,在这件作品中,丰塔纳著名的剪裁为这位阿根廷出生的艺术家开辟了新的视角,带来了观看艺术作品的新方式,唤起了美国大都市的轮廓,艺术家自己也承认 “比威尼斯更美”。手势的力量在埃米利奥-维多瓦(Emilio Vedova,威尼斯,1919 - 2006 年)身上找到了另一位杰出的表现者,他以一幅《情境的冲突》(Scontro di situazioni)参加了此次展览,他在 1954 年于威尼斯举行的一次会议上(该会议是关于具象艺术和抽象艺术的讨论的一部分)宣称,需要 “将符号、色彩从所有懒惰、所有恶习中拯救出来,进行伟大的冒险:为了新人类条件的表现性诞生”。

;

|

| Renato Guttuso,《Ponte dell’Ammiraglio 之战》(1955 年;布面油画,300 × 500 厘米;罗马,国家现代和当代艺术画廊)

|

|

| Giulio Turcato,Comizio(1950 年;布面油画,145 × 200 厘米;罗马,现代艺术画廊)

|

|

| 恩里科-巴伊,《Generale incitante alla battaglia》(1961 年;布面油画,拼贴画,边饰,装饰,146 × 114 厘米;私人收藏,由米兰马可尼基金会提供)

|

|

| Mimmo Rotella,《最后的万王之王》(1961 年;帆布拼贴画、海报、胶水,130 × 97 厘米;ahlers 珍藏)

|

|

| 阿尔贝托-布里,《Sacco e oro》(1953 年;布面麻袋、丙烯和金色,103 × 89.3 厘米;私人收藏,维罗纳 Galleria dello Scudo 美术馆提供)

|

|

| 卢西奥-丰塔纳,《空间概念,纽约 10》(1962 年;铜制,有撕裂伤和涂鸦,234 × 282 厘米;米兰,卢西奥-丰塔纳基金会)

|

|

| Emilio Vedova,Scontro di situazioni ’59-II-1(1959 年;布面钢笔画、木炭和沙子,275 × 444 厘米;威尼斯,Emilio e Annabianca Vedova 基金会)

|

有许多艺术家认为有必要将他们之前的艺术经验归零,但他们显然并没有将归零本身作为目的,而是试图开辟新的可能性:其中许多研究,甚至是不同的、对比鲜明的研究,都在斯特罗兹宫展览中最壮观的第三展厅展出,其布局再现了一个巨大的白色立方体空间,汇集了 20 世纪 60 年代早期最前沿艺术家的各种作品。策展人告诉我们,之所以选择单色,正是为了开拓实验领域,将作品转化为概念。单色画在皮耶罗-曼佐尼(Piero Manzoni,1933 年出生于松奇诺,1963 年出生于米兰)的诗学中占有重要地位,他与恩里科-卡斯特拉尼(Enrico Castellani,1930 年出生于卡斯特马萨,2017 年出生于切莱诺)共同创办了《Azimut/h》杂志。It was published in just two issues, between 1959 and 1960, but its scope wasdisruptive: the goal of the two founders and those who gravitated around the magazine (a few names:文森佐-阿涅蒂(Vincenzo Agnetti)、吉洛-多弗莱斯(Gillo Dorfles)、南尼-巴莱斯特里尼(Nanni Balestrini)、埃多尔多-桑吉内蒂(Edoardo Sanguineti)、阿戈斯蒂诺-博纳鲁米(Agostino Bonalumi)、卢西奥-丰塔纳(Lucio Fontana)本人)的目标是找到适合当时社会的新表达方式,例如能够将意大利文化纳入一个向国际建议开放的话语体系(此外,该杂志还将目光投向意大利以外的地区),并能够以全新的视角让相关人士参与其中。为了以更加一致的方式实现这一目标,《Azimut/h》还在米兰设立了自己的画廊,取名为 "Azimut“(没有最后的 ”h"),成为最大胆创新的实验场所。

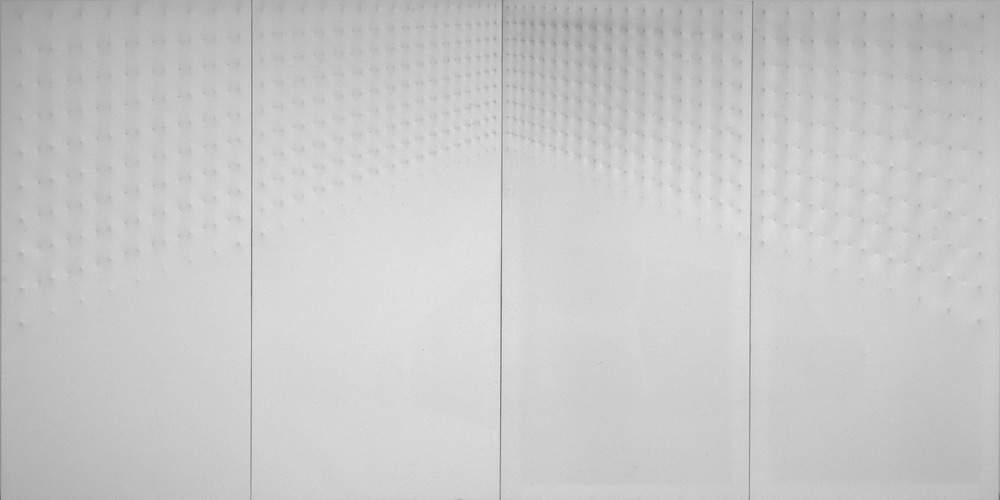

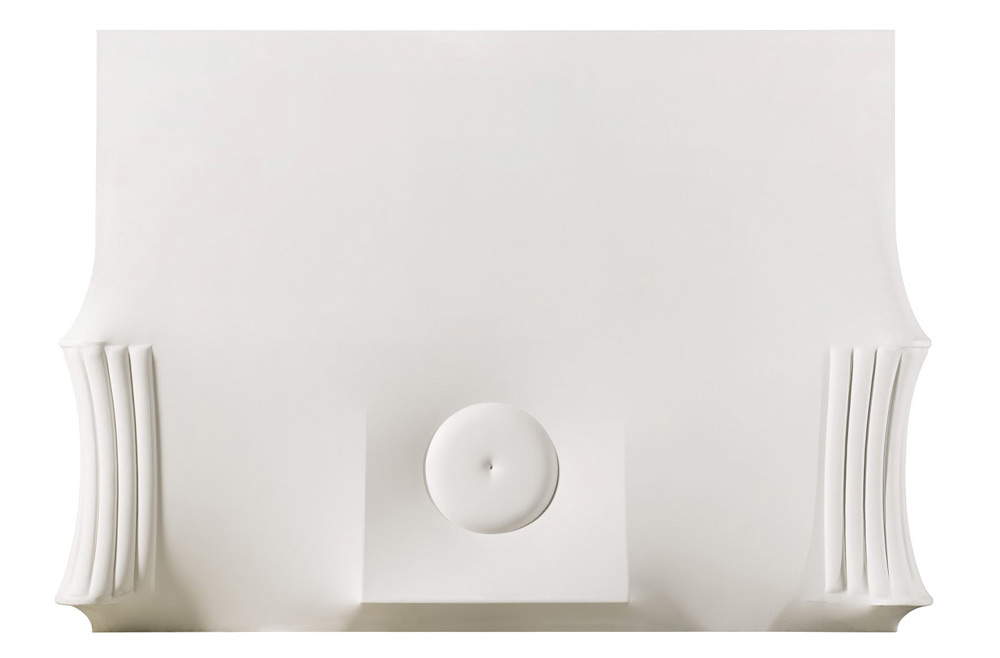

其中包括曼佐尼(Manzoni)的 "Achromes",这是一种完全无色的艺术作品,虽然参考了布里(Burri)的唯物主义,但又与之保持距离,因为这些作品失去了所有的寓意内涵,回归到物体的原始状态,没有任何意义,成为 “生命无限可能的领域”,正如杰尔曼-塞兰特(Germano Celant)所写的那样:对曼佐尼来说,完全白色的Achrome 表面是 “独一无二的、无限的、绝对动态的”,其结果是 “无限性是严格的单色,或者更好的是没有颜色”。正如曼佐尼在《Azimut/h》创刊号上写道的那样,表面 “不受任何绘画现象的影响,不受任何与表面价值无关的干预”:这就是他的单色画的含义,也是艺术作品客观化的含义,不久之后,著名的 "Merda d’artista“就诞生了。表面可以是 ”无限的"(即在物理支撑物的物质边界内是有限的,但有可能无限复制)这一理念也是恩里科-卡斯特拉尼(Enrico Castellani)工作的基础,他也致力于三维性的研究,对丰塔纳的研究非常着迷:在展览中,公众可以欣赏到一幅 1968 年创作的大型作品《白色表面》(White Surface),在这幅作品中,卡斯特拉尼语言中典型的倒转构成了一种编织,构成了无限的一部分,这种编织也是可重复的,它将物体的表面渲染成序列中的一个片段,也成功地将时间维度引入了艺术作品中。阿戈斯蒂诺-博纳鲁米(Agostino Bonalumi,1935 年出生于维梅尔卡特,2013 年出生于德西奥)也像卡斯特拉尼一样,专注于克服绘画与雕塑之间分离的可能性,他创作的油画通过插入突出元素使其具有雕塑维度,从而创造出一种能够重新定义作品与空间之间关系的物体。

如果说 “单色 ”展厅主要关注的是米兰发生的事情,那么下一个展厅调查的则是罗马的场景,那里发生了 “元素空间 ”和 “奇观空间 ”之间的对立,目的是回溯到毛里奇奥-卡尔维西(Maurizio Calvesi)和阿尔贝托-博阿托(Alberto Boatto)在 1967 年罗马阿提科画廊(Galleria L’Attico)举办的 "Fuoco immagine acqua terra"展览的评论文章中确立的坐标。因此,一方面,艺术家们试图通过在其艺术作品中引用自然 元素来重新适应自然,并同时操纵日常物品来构建一个新的、原始的现实:在这个意义上,皮诺-帕斯卡利(Pino Pascali,巴里,1935 年 - 罗马,1968 年)的Coda di cetaceo尤为重要。另一方面,也有一些艺术家想方设法使观察者与作品之间的关系延伸到周围的空间:米开朗基罗-皮斯托莱托(Michelangelo Pistoletto,比耶拉,1933 年)的作品《Quadro da pranzo》(用餐图)就是一个例子,这是一件召唤观者在画中用餐的装置作品。这是一种预示着贫穷艺术的研究,斯特罗兹宫展览在结束时将提及贫穷艺术。

|

| 卢西奥-方塔纳,《空间概念》。等待》(1965 年;切割画布上的白色水彩画,145 × 114 厘米;佛罗伦萨,Musei Civici Fiorentini - Museo Novecento博物馆)

|

|

| 皮耶罗-曼佐尼,《Achrome》(1959 年;磨砂画布和高岭土,160 × 130 厘米;私人收藏)

|

|

| 皮耶罗-曼佐尼,Merda d’artista n. 68(1961 年 5 月;锡盒,印刷纸,4.8 × 6.4 ø 厘米;米兰,皮耶罗-曼佐尼基金会)

|

|

| 恩里科-卡斯特拉尼,《白色表面》(1968 年;布面丙烯和混合材料,265 × 532 厘米;私人收藏,马可尼基金会提供,米兰)

|

|

| Agostino Bonalumi,《Bianco》(1966 年;外延画布和乙烯基蛋彩颜料,180 × 257 厘米;Vedovi-Caprotti 先生和夫人收藏)

|

|

| 皮诺-帕斯卡利,《Coda di cetaceo》(1966 年;木框黑漆罗纹画布,225 × 110 × 100 厘米;斯波莱托市,Palazzo Collicola Arti Visive,Museo Carandente)。

|

|

| 米开朗基罗-皮斯托莱托,《餐框》(1965 年;木质,200 × 200 × 50 厘米;比耶拉,Cittadellarte-皮斯托莱托基金会)

|

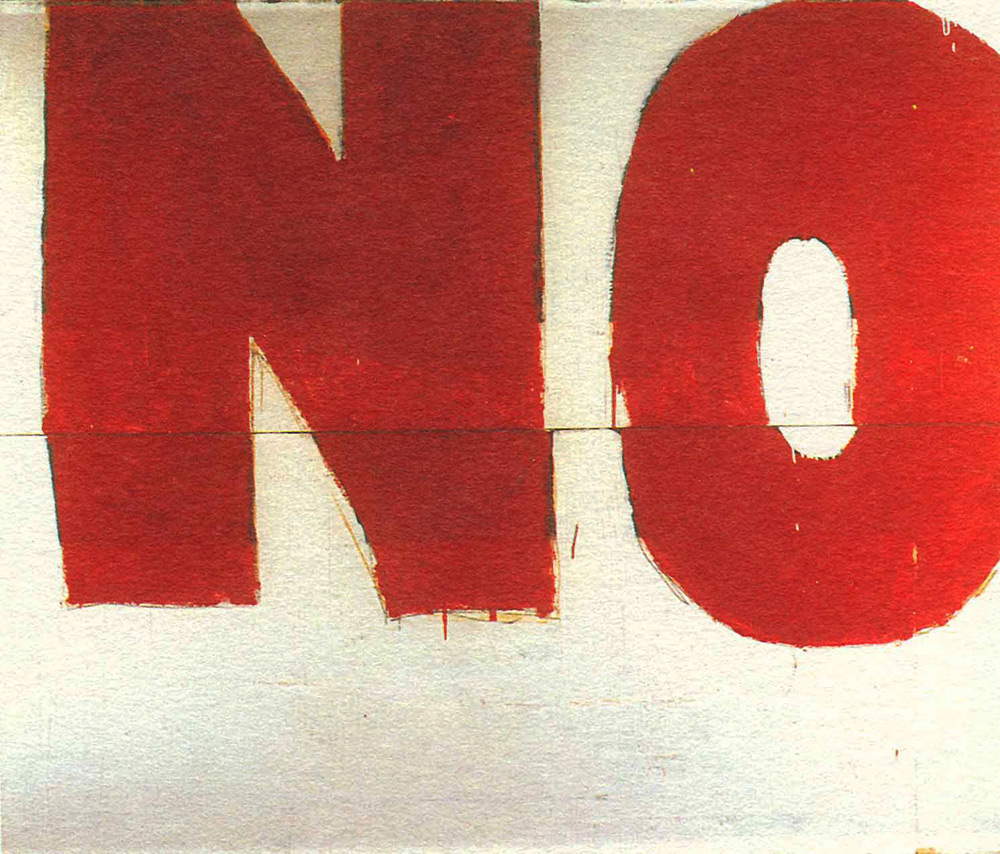

在对多梅尼科-格诺里(Domenico Gnoli,1933 年出生于罗马,1970 年出生于纽约)的形象进行了某种形式的插曲之后,展览开始审视 20 世纪 50 年代现实主义的演进路线,这将导致一种 “艺术家在人物、物体、姿态、符号、记忆、新闻和政治之间游走,寻找新形象 ”的艺术(巴贝罗和弗朗西斯卡-波拉在目录中如是说)。重点是日常生活、政治、媒体:在某种程度上升华了的现实(可以感受到与德-基里科的形而上学、抽象和概念研究以及美国波普艺术的融合),如Sergio Lombardo的Kruscëv和Kennedy图像(罗马,1939 年)、这些作品将当时的政治家变成了黑色的剪影,被标志性的手势所吸引(隆巴多自己解释说,“手势”“在我看来是一种古老的、与生俱来的、动物性的、不自觉的和深刻的语言,能够影响和暗示任何人,就像性,就像权力[......]。..].这些黑白字符,这些由机械揉搓而成的灰块,展现了工业和机械印刷的新美学。它们基本上是抽象和重复的形式,与具象画家的写实油画人物形成了宏观对比”)。但类似的论点也适用于雷纳托-曼博尔(Renato Mambor,1936-2014 年,罗马)的《灰人》,它们显然是大众社会的象征。艺术语言的政治化在 20 世纪 60 年代变得越来越重要,我们将在接下来的展厅中探讨这一问题,从弗朗哥-安杰利(Franco Angeli,1935-1988 年,罗马)的激进主义(他的政治承诺反映在他对符号的思考中(《Stelle》、《La bestia》)),到马里奥-希法诺(Mario Schifano,1934-1998 年,罗马)的模棱两可,他 1960 年的《No》表达了抗议、打破常规的愿望,同时也表达了社会的矛盾。然而,希法诺也是一位艺术家,他在 1968 年创作了《同志》(Compagni compagni)和《社会矛盾的正确解决之道》(Sulla giusta soluzione delle contraddizioni in seno alla società)等作品,在媒体建议、流行图像、尖锐讽刺和对历史时刻的强烈参与之间游刃有余。

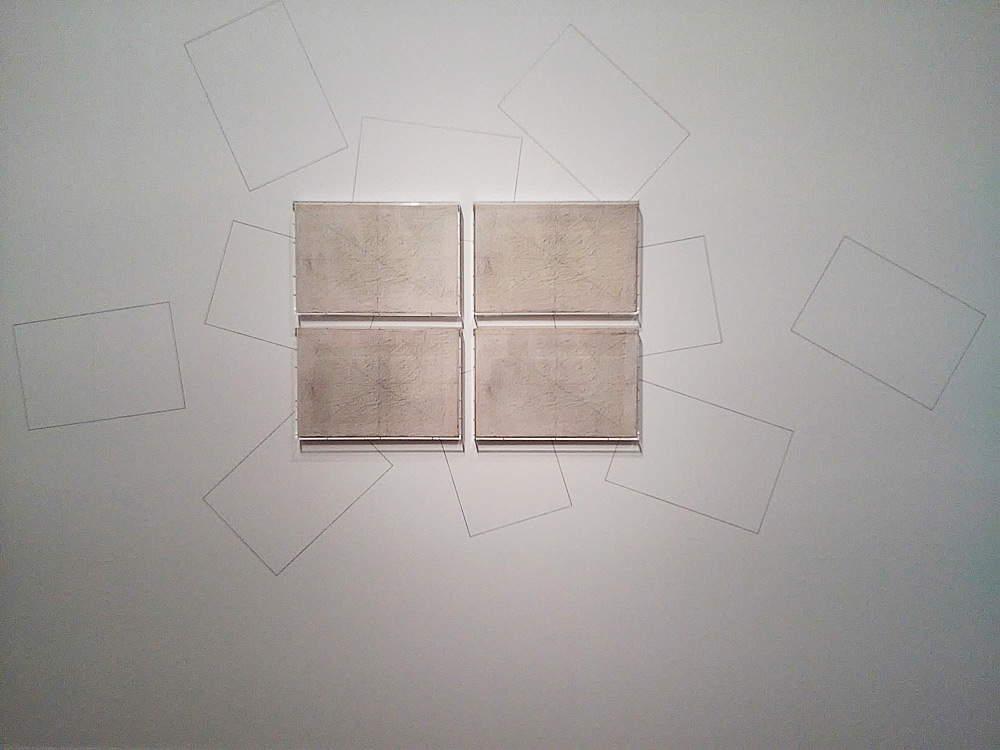

在到达最后一个展厅之前,人们会经过几个房间,在这些房间里,人们会流连于卢西亚诺-法布罗(Luciano Fabro,都灵,1936 年 - 米兰,2007 年)的身影,他是贫困艺术的主要大师之一,或许也是本次展览中唯一一位对更广泛的国家身份讨论感兴趣的艺术家(他的意大利被颠倒和绞死,在几十年的时间里多次重复和重新提出、阿尔贝托-比亚西(Alberto Biasi,1937 年出生于帕多瓦)的作品《回声》再现了这一环境,作品中的感光板捕捉了走近者的影子(对公众而言,这无疑是展览中最有趣的时刻),它介于丰塔纳的环境空间研究与 1968 年的参与性文化之间。最后一个展厅向公众展示的正是 1968 年文化的研究成果,也许这有点过于草率:从Alighiero Boetti的《Mappa》(都灵,1940 年 - 罗马,1994 年)所体现的对世界的开放,到《Un quadrodiGiulio Paolini》(热那亚,1940 年)所代表的对文化的反思,这是一件由 14 幅油画组成的装置作品,再现了保利尼本人 1960 年的作品《Disegno geometrico》(几何图画),但从未完整展出过,成为艺术随着时间推移所经历的关系和变化的象征。展览以皮埃尔-保罗-卡尔佐拉里(Pier Paolo Calzolari,博洛尼亚,1943 年)创作的一列小火车收尾,这列小火车扛着一面红旗不断自转,颇具讽刺意味。

|

| Sergio Lombardo,《Kruscëv》(1962 年;画布珐琅,223 x 190 厘米;罗马,私人收藏)和《Kennedy》(1963 年;画布珐琅,230 x 180 厘米;罗马,私人收藏)

|

|

| Renato Mambor,《Uomini grigi》(1962 年;布面混合媒介;120 × 170 厘米;Patrizia and Blu 珍藏

|

|

| Franco Angeli,《Stelle》(1961 年;布面混合媒介,丝绒,132 × 163 厘米;Valerio De Paolis 珍藏系列)

|

|

| 马里奥-希法诺,《不》(1960 年;画布珐琅彩,160 × 200 厘米;私人收藏)

|

|

| 马里奥-斯奇法诺,Compagni compagni(1968 年;画布和柿子椒上的珐琅和喷雾,200 × 300 厘米;私人收藏,由 Fondazione

马可尼基金会,米兰)

|

|

| 卢西亚诺-法布罗,《意大利》(1968 年;铁和地图,127 × 75 × 4 厘米;卢加诺,MASI,私人收藏)

|

|

| 阿尔贝托-比亚西,《回声》(1964-1974 年;

被伍德的光线照射的荧光画布、

每块画板 364 × 252 × 3 厘米;

帕多瓦,阿尔贝托-比亚西档案和文件

N 组)

|

|

| Alighiero Boetti,《地图》(1971-1973 年;

织物上的刺绣、

231 × 373 厘米;

Agata Boetti)

|

|

| 朱利奥-保利尼,一幅画(1970;

乳化画布上的照片、

40 × 60 厘米;

都灵,朱利奥和安娜-保利尼基金会。

此次展出的四幅作品

与艺术家为此次展览创作的一幅壁画

为此次活动创作)

|

|

| 皮埃尔-保罗-卡尔佐拉里,《无题》(1968 年;纸上混合媒介,纽扣,轨道上的电动火车,170 × 275 × 82 厘米;

米兰,Oscar Giuseppe Damiani 收藏馆、

由米兰 A arte Invernizzi 提供)

|

我们在离开展览时,并没有完成《一个国家的诞生》的前提,即是否有可能找出那些年真正使国家诞生的 身份要素和特征,以及国家意识是否真的在那些年诞生。答案是否定的。事实上,回顾的结尾部分 “六十八年 ”导致了更严重的国家观念危机,这一时期的分裂后来将意大利带入了 "领先年代"。如果说有必要从展览中汲取反思的话,那么我们所获得的是对当时意大利的对比和矛盾的思考,以及对我们今天仍然与这些艺术经验存在的距离的思考,这些艺术经验从未成为意大利真正共同的文化包袱的一部分:我们很难从当时许多艺术家的作品中认识到我们自己(而且不可能不是这样,因为当时的许多实验都是分裂性的,许多作者根本就没有兴趣深化关于身份和归属的讨论)。

就连目录也没有提出任何实质性的假设来深化展览的论点:该目录缺乏事实介绍和参考书目,也没有新颖的科学内容,但却汇编了当时的艺术趋势(虽然不完整,但总的来说还是很容易的),由Guido Crainz撰写的一篇文章很好地介绍了当时的历史背景,由策展人和 Francesca Pola 撰写的文章讲述了展览的故事,由 Sileno Salvagnini 撰写的一篇关于20 世纪 40 年代至 50 年代意大利艺术现实主义的有趣文章和Chiara Mari撰写的一篇关于艺术与电视之间关系的简明概述(展览并未触及两者之间的关系)打断。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。

我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。

您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。