可以肯定的是,约翰-罗斯金并没有理解他对弗拉-安杰利科的赞美中所包含的悖论,他写道,弗拉-乔瓦尼-达-菲耶索莱自成一类,意思是 “他不是一个真正的艺术家,而是一个受到启发的圣人”。罗斯金认为弗拉-安杰利科是一位圣人(一百多年后,约翰-保罗二世将这位画家提升为天主教会正式承认和尊崇的受祝福者,这甚至安慰了他的信念),但他没有意识到,他在某种程度上否认了他作为一位艺术家的地位,以及他那个时代最奇特的艺术家之一的地位。当然,这不能怪他,因为在整个 19 世纪下半叶,安杰利科神父始终无法摆脱当时所有注释家都倾向于赋予他的灵感神秘主义的光环(施莱格尔说他的艺术是一种崇拜行为,而安杰利科神父 “心中没有任何崇拜”),也因为他 “对任何形式的神秘主义都没有想法”(用作品作者施莱格尔的话说,安杰利科神父 “对任何形式的崇拜都没有想法”)。乔凡尼 “心中所想的不是虚荣或过眼云烟,而是信徒们看到他们所崇敬的对象以美丽的形式出现时所感受到的熏陶和喜悦”),还因为在整个文艺复兴时期,也许没有比他更反其道而行之的画家了。弗拉-安杰利科是光线与色彩的矛盾体。在某种程度上,乔治-迪迪-胡伯曼(Georges Didi-Huberman)也意识到了这一点,他年轻时参观圣马可修道院时,与其说是被安杰利科留在僧侣囚室里的人物形象所吸引,不如说是被他画在阴影圣母像下的四块假大理石所吸引,就像半个世纪后波洛克在他的画布上所做的那样,他把颜料喷洒在墙上。这些彩色斑块(迪迪-胡伯曼称之为 “令人不安的”),这些令人惊讶的抽象绘画作品,一定是有意义的,一定是经过深思熟虑的,迪迪-胡伯曼试图将它们纳入自己的理论框架。迪迪-胡伯曼试图将这些作品纳入他的理论框架,将其视为弗拉-安杰利科(Fra Angelico)用来邀请僧侣们沉思的一种手段,并将不可具象的事物具象化,以此克服叙事性表现的局限,让图像向主体传达最高的精神真理。劳伦斯-热拉尔-马尚(Laurence Gérard-Marchant)后来回复了他,对各种神学污蔑提出了质疑,尤其是 15 世纪多明我会的一种直接神秘主义形式,这种形式证明了大理石的存在是合理的,因为大理石是修道士从对现实的想象到沉思体验这一过程的促进者。在这里:我们仍然无法理解这些大理石的最终含义。这是 Fra Angelico 的众多矛盾之一。

他出生在穆杰罗地区,后来成为了一名修士,名字叫乔瓦尼-达-菲耶索莱,然后以他现在为大家所熟知的名字进入了艺术史(从他死后几年起,他的名字就叫弗拉-多梅尼科-迪-安杰利科):尽管卡尔-布兰登-施特勒克(CarlBrandon Strehlke)与斯特凡诺-卡斯丘(Stefano Casciu)和安杰洛-塔图费里(Angelo Tartuferi)共同策划的展览主要集中在斯特罗兹宫的八个展厅中,但我们不应忽视圣马可博物馆的展区。值得注意的是,这种分割在某种程度上反映了一直支持弗拉-安杰利科作品的赞助人的两个灵魂:一边是宗教赞助人,另一边是世俗赞助人,尤其是帕拉-斯特罗齐的赞助人,正如人们在参观展览时会看到的那样,他们为弗拉-安杰利科的名声和成功做出了不小的贡献。据说,人们不应该跳过圣马可博物馆的部分,如果可能的话,应该从这里而不是斯特罗齐宫开始旅程。首先,因为这里是展览的第一章,也是整个展览中最有趣、最密集的新奇之处。然后,因为要到达为举办展览第一部分而特别重新布置的安杰利科厅,参观者必须经过卡皮托罗厅,并情不自禁地走进去观赏气势恢宏的耶稣受难像,这是安杰利科在 1438 年至 1442 年底期间在修道院创作的最大、最雄心勃勃的壁画。在进入展览之前,人们就会发现贝托-安杰利科的另一个矛盾之处:1934 年,多梅尼科-图米亚蒂(Domenico Tumiati)是一位被人遗忘的安杰利科绘画的诠释者,他的作品充满了诗意,但也能为他的绘画带来闪光的开端。在谈到《受难图》时,图米亚蒂不禁注意到,“所有的面孔都是根据生活绘制的,褶皱都精确地再现了出来,明暗被用来形成浮雕;但一切都活在一个更高的世界里,就像被变形了一样”。在这里,人们在欣赏弗拉-安杰利科的几乎所有作品时,都会感到一种亲切的疏离感;当人们走进卡皮托罗厅,看到那些脸庞如此精确,仿佛是肖像画,却又浮现在今天的天空上,而今天的天空只是远古时代的影子,那时原始的天青石还未陨落。当人们看到弗拉-安杰利科的大部分作品都集中在一个地方时,这种感觉无处不在。

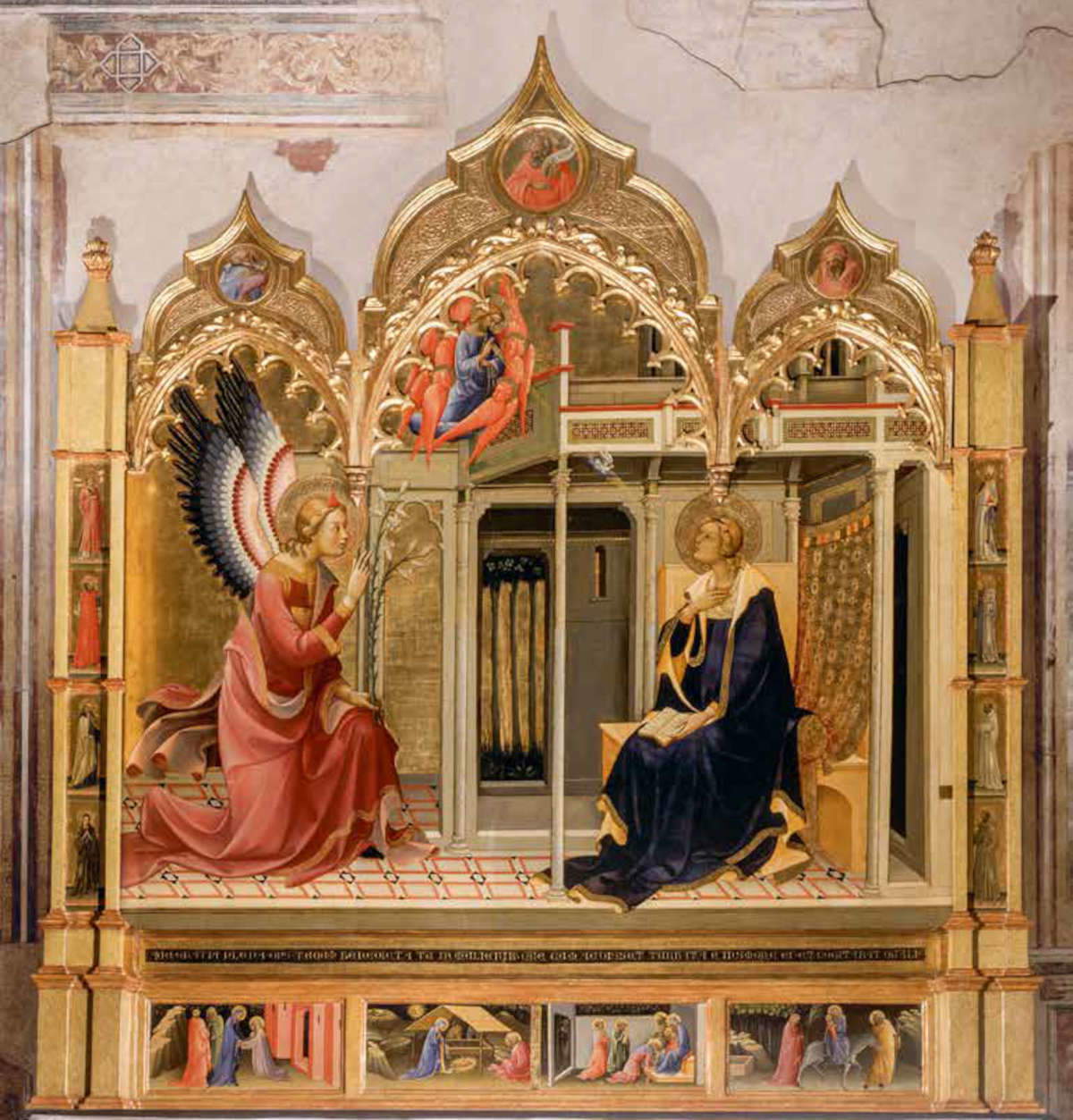

圣马可博物馆的展区实际上分为两个部分(第一章是关于艺术家的起步,然后是图书馆中探究微型画师安杰利科创作的部分),是一个很好的介绍,提供了一个了解托斯卡纳画家矛盾世界起源的机会。更详细地说,第一展室提供了一个有趣的视角,让人们了解有关安杰利科最初阶段活动的最新方向,虽然有些部分缺失(在一个旨在介绍艺术家整个职业生涯的展览中,这更是一种生理现象),但第一展室也致力于他的作品的 “史前史”。正如安杰洛-塔图费里(Angelo Tartuferi)所说的那样,他的 “史前史 ”是由他负责安排的,我们仍然可以认为这是他 “活动中最具争议的时期”。首先是展览开幕式上那幅壮观的菲耶索莱祭坛壁画 ,我们今天看到的这幅壁画是洛伦佐-迪-克雷迪(Lorenzo di Credi)干预的结果,他在 1501 年修改了原作的格式(一块面板上显示的是一个人的头像)。他在 1501 年修改了原作的格式(一块展板以图形的形式再现了这幅多幅画的原貌,画上有尖角木雕,并按照 14 世纪的传统分成了多个小格子),并将这幅多幅画改成了正方形展板,其金色背景被古典建筑和空中风景所覆盖,我们现在看到的是圣人身后的风景。因此,我们不要被背景上的东西所误导:让我们把注意力集中在圣人和天使的形象上,以及他们长矛状、五彩斑斓、虚幻的翅膀上。塔图费里写道:“在这里,这位艺术家在他的第一件重要的公开作品中,明确而毫不含糊地宣告了他当时的艺术风格和文化构成要素,这些要素可以在吉拉尔多-斯塔尼纳和马索里诺-达-帕尼卡莱的作品中找到踪迹”。安杰利科在创作《菲埃索莱祭坛画 》时应该已经积累了十年左右的创作经验,关于安杰利科校友的问题至今仍悬而未决,有人认为杰拉尔多-斯塔尼纳一定是他的主要参考对象,也有人认为他是洛伦佐-摩纳哥的学生:从展览中可以看出,年轻的吉多-迪-皮耶罗在尚未发愿时(1420 年左右进入修道院),似乎更倾向于斯塔尼纳的细腻柔和和马索里尼奥的缜密细腻,而不是洛伦佐-摩纳哥的抽象羔皮主义。几乎毫无疑问的是,将比萨圣马特奥国家博物馆借出的华丽的《谦逊的圣母 》与马索里诺的《牛奶圣母 》并置在一起,前者是 1420 年之前的早期作品,而后者则是几年前的作品,由乌菲齐美术馆提供,安杰利科可能对其进行了自己的灵感诠释。在展览中,将《菲埃索莱祭坛画 》与从米兰教区博物馆借来的斯塔尼娜的《谦卑圣母 》进行比较也很有意义,安杰利科祭坛画中的圣母像几乎是这位我们可以视为其导师的艺术家所画圣母像的升级版。圣人雕像身披长袍,长袍宽大、飘逸,有时甚至是书法风格的帷幔(参见《菲埃索莱祭坛画》中的圣巴纳巴斯),让人联想到洛伦佐-吉贝尔蒂的雕塑作品,这可能是年轻的吉多-迪-皮耶罗的另一个参考点:展览中有几件作品是从卡斯特罗市立博物馆借来的。

在第一阶段的作品中,被认为是基石的是《thebaid》,尽管它声名显赫,但直到最近几年(从 20 世纪 90 年代开始)才被评论家明确澄清,尽管一些学者一直否认它是安杰利科的作品,甚至否认它的古代性:然而,在这次展览中,安杰利科的作者身份再次得到确认,尽管可以说圣马可博物馆的这幅画代表了这位艺术家职业生涯中的一个转折点 ),大都会博物馆的《格里格斯受难图》,这幅作品大量引用了马索里诺(Masolino)和吉贝尔蒂(Ghiberti)的作品,圣马可博物馆的《圣母子与十二位天使同登宝座 》,这幅非常精美的圣母子与十二位天使同登宝座 的作品与圣马可博物馆的《圣母子与十二位天使同登宝座 》相邻展出。此外,最重要的是《耶稣 受难图》,该作品几个月前出现在市场上,被牛津的阿什莫林博物馆以 500 万英镑的价格购得:这幅作品长期以来一直是弗拉-安杰利科画册中的一部分(弗朗西斯-拉塞尔于 1996 年首次向他确认了这幅作品),也是他早期作品中最精美的画板之一,现在首次在意大利展出,它的出现构成了佛罗伦萨展览的高潮之一,与接下来的展览中两幅画的非凡对比不相上下。紧接着,贝托-安杰利科(Beato Angelico)的《圣彼得-殉道者 三联画》与马萨乔(Masaccio)的《圣朱维纳尔三联画 》进行了非同寻常的对比,这幅画是首次与其画前画作重合在一起:三年前,在雷杰罗博物馆举办的乌菲齐 Diffusi 画展上,这两幅作品就曾并列展出。如果说马萨乔是革命者,那么弗拉-安杰利科则是第一位了解这场革命的艺术家:《圣彼得-殉道者三联画 》是最早分享马萨乔的一些创新的作品之一,尽管至今人们还不知道弗拉-安杰利科是独立掌握了空间和体积的描绘(尤其是在顶点,他在那里画了彼得-殉道者的故事),还是通过观察他的同事的作品。展览支持这两种假设中的第一种:对于 Tartuferi 而言,有必要强调 “安杰利科两幅最具’马萨切斯克’风格的作品所体现出的实质性精神自主性,这两幅作品并不是圣乔凡尼城堡的天才或多或少地直接从当代作品中衍生出来的”。这两幅’马萨克式’的作品是安杰利科自主设计新的视觉模式的结果,完成了从相当晚期的哥特式基调开始的连贯、炫目的演变"。

我们离开圣马可博物馆,在参观了图书馆的展区和僧侣囚室的壁画后,前往斯特罗兹宫。特别是如果考虑到贝托-安杰利科的艺术经常会发生令人惊讶的突变,那么参观路线最好是尽可能线性的。也不能说在斯特罗兹宫的参观是从圣马可博物馆的参观开始的,因为在第一个展厅,我们马上就被带入了圣特里尼塔教堂,整个展览中最激动人心的对比之一,就是巴托洛梅奥祭坛画和贝托-安杰利科祭坛画之间的对比。在整个展览中,洛伦佐-摩纳哥(Lorenzo Monaco)的巴托里尼-萨林贝尼(Bartolini Salimbeni )祭坛 画和贝托-安杰利科(Beato Angelico)的斯特罗兹(Strozzi )祭坛 画曾在同一地点展出(展览中还向公众提供了一块展板,展示了当时场景的再现):必须强调的是,这些图案的出现是展览中最有用、最精心策划的元素之一),而金泰尔-达-法布里亚诺(Gentile da Fabriano)的《玛吉的崇拜 》(Adoration of the Magi )中的一部分序幕则让人联想起乌菲齐美术馆中保存的这位马尔凯艺术家的杰作。斯特罗兹祭坛画 最初是委托洛伦佐-摩纳哥创作的,但他在完成帕拉-斯特罗兹委托的画作之前就失踪了:安杰利科(Beato Angelico)在中央空着的画板上绘制了他的杰作之一,他甚至发明了一种创新的圣像画法(基督的双臂不是向下垂挂,而是支撑在两侧,这样耶稣的身体就形成了十字架)。就像 Gentile da Fabriano 在《玛吉的崇拜》中所做的那样,他超越了传统的分格画法,而是想象出一个场景,其中的一瞥、手势,甚至微小的细节都与主要情节一样重要。弗拉-安杰利科将想象中的耶路撒冷变成了文艺复兴时期最著名的风景画之一,画中的每一棵树、每一座建筑、每一张带着痛苦或惊讶表情的脸都让观者驻足、感动,与其说是与画作本身建立直接联系,不如说是与他所见证的神圣奥秘建立直接联系。

然而,当人们移步到下一个展厅时,需要发挥想象力才能意识到《斯特罗兹祭坛画 》是在这里之后的作品,在这个展厅中,人们看到的是 “新语言 ”的发展,这种语言将在15世纪初的佛罗伦萨传播开来。这里汇集了安杰利科在其活动的动荡时期创作的一些作品,在1520年代到1530年代之间,他的创作方式经历了突然的加速,回归过去,从根本上开创新的局面,有时甚至是在同一件作品中,就像《方济各会三联画 》与他的《前奏曲》重合在一起一样:三个大隔间的古风与前奏曲场景的大胆并存,虽然有些方案仍然是向后看的(例如,在圣方济各的圣痕场景中,风景与那些山,正如戈扎诺所说,"看起来像纸糊的“。看起来就像小学生耶稣诞生场景中的纸糊石头”,让人联想到洛伦佐-摩纳哥的形式主义),但这些作品对空间感的关注已经预示了其艺术的后续发展。同样,像从乌菲兹美术馆借来的《加冕 》这样的祭坛画,其圣人的欢腾仿佛漂浮在金色的光芒中(最后的伟大加冕 才是如此神秘和闪耀),与《最后的审判 》共存,Strehlke 指出,"《最后的审判 》是画家最早的作品之一。Strehlke指出,“这是画家最早的透视实验之一”,一连串的空墓 “肯定了[......]末日中死者的复活”,一条 “所有曲线都不复存在的直线,表达了神性的无限本质”。可以说,在弗拉-安杰利科艺术的悖论中,这种明显的知性主义、阿尔贝特式的方形是很奇特的,它有助于强调神学概念,有助于淡化画作的气息,虽然与之前的艺术家们共享同一个精神世界,但在某种程度上,它又脱离了精神世界,为观察者提供了一个并不可怕的场景。图米亚蒂注意到了这一点:“不是中世纪的《死亡之歌》(Dies irae),也不是安吉利科灵感的《死亡之歌》(Dies illa),而是福音中理想的和平、恩典的日子、天国在天堂中的表现”。

很难想象贝托-安杰利科会在同一年在密不透风的隔间里创作,而不环顾四周:恰恰相反,他在这些年的绘画表现出一种多孔性,使其如此鲜活、如此迷人、如此开放。游客在两个房间后看到的大型模制耶稣受难 像,也许是安杰利科职业生涯中最具有马奇亚维利风格的作品,与《最后的审判 》和《方济各会三联画》是同时代的作品,如果我们接受《耶稣受难像》的创作年代为 1427-1430 年左右,那么大气的《帕拉-斯特罗齐 》则要晚几年。说到年代,将《安娜莱娜祭坛画 》的年代定为 1445 年的假设似乎不太令人信服,因为假定它依赖于在同一展厅展出的《圣马可祭坛画》 :这种说法是有争议的,因为《安娜莱娜祭坛画 》的构思似乎比 1442 年完成的那幅大画更早(在展览中,《安娜 莱娜祭坛 画》与几乎所有现存的前厅作品都是一体的:安杰利科在 14 世纪 20 年代至 30 年代创作的某些作品中可以发现,这些圣像充满了吉贝尔式的庄严感,光环仍采用 14 世纪的打孔和穿孔方式,还没有变成镀金的光芒,而从斯特罗兹祭坛画 开始,画家就再也没有放弃过这些光环。这幅祭坛画的形式似乎也不能成为将其创作于 1434 年之后的理由,因为当年的法令规定祭坛的形状必须是方形的:没有任何障碍能让人认为《安娜莱娜祭坛画》的形式是早先的选择,是在没有强制规定的情况下采用的,如果有的话,它可能是一个范本。因此,我们或许可以继续将《安娜莱娜祭坛画 》视为一件中间作品,是为仍然喜欢金色背景的客户绘制的(因此,在壁龛上悬挂镀金锦缎是一种巧妙的直觉,锦缎上有逼真的挂钩,精心渲染以模拟 14 世纪多联画的光亮度),它是通往创作新作品《帕拉-迪-安娜莱娜 》(Pala di Annalena )的道路上的一个阶段,而《帕拉-迪-安娜莱娜 》将于 18 世纪绘制完成。圣马可》是第一幅完全文艺复兴时期的祭坛画,在斯特罗兹宫的展厅中,这幅画与扬-凡-艾克(Jan van Eyck)的《圣杰罗姆 》进行了奇特而有趣的对比,展示了安杰利 科的肖像画是如何在文艺复兴时期的一些作品中脱颖而出的。安杰利科的肖像画与当代佛兰德斯艺术有一定渊源,14 世纪的波斯地毯让人想起圣马可祭坛壁画 ,证明了这些艺术品在 15 世纪意大利的大量流通。

同一时期的许多作品有时通过非常精确的并置而汇集在一起:这就是 “圣容 ”的情况,这是一个非同寻常的序列,也是展览的亮点之一,它与利沃诺大教堂的 "基督为万王之王 “(在斯特罗兹宫可以近距离观赏,但在拉布罗尼安大教堂却无法观赏,因为它的位置并不理想,尤其是如果考虑到安杰利科的 ”基督 "是最近才布置的)并列在一起:从迪里克-布茨(Dieric Bouts)到贝诺佐-戈佐利(Benozzo Gozzoli)和贝内德托-邦菲格利(Benedetto Bonfigli)的一系列同源作品,一方面展示了安吉利科的圣像画是如何借鉴北欧模式的,另一方面也展示了他是如何建立起一种范式,一种成为祈祷工具的直接形象,并能够进行一定的传播。20 世纪 30 年代的一些重要作品,从《蒙特卡洛的圣母领报 》开始(这是另一件特殊的借展作品),以及《科尔托纳三联画》和《佩鲁贾祭坛画》, ,都被集中在一个有点中间地带的展厅里,专门用来展示 “主要委托作品”,其中最突出的特点是安杰利科不断来来去去的计划,这些计划现在都是创新和令人惊讶的,比如《蒙特卡洛的圣母领报 》。在现存的三幅同一主题的祭坛画中(另外两幅普拉多和科尔托纳的 祭坛画没有展出),这幅作品是最激进的,有时也与更传统的品味有关,如《科尔托纳三联画 》和《佩鲁贾祭坛画》,尽管它们都是 20 世纪 30 年代末的作品,但它们仍保留着后卫模式,显然更适合那些与佛罗伦萨的客户不同的客户群。而最后两个展厅则以更古典的方式,按照更严格的时间顺序 展示了安杰利科活动的最后阶段:这里是安杰利科在罗马的时期,教皇尤金四世召见了画家,他被圣马可教堂的壁画所吸引(当年的杰作之一《最后的审判》三联画就在这部分中,可以与最后安杰利科最精致的作品之一--波士顿美术馆收藏的《圣母与圣子 》一起欣赏,这也是参观展览的另一个原因。还有两幅来自哈佛大学福格博物馆的图画,有人认为它们是梵蒂冈尤金四世圣事礼拜堂失落壁画的唯一现存证据,或许是其微缩版),以及佛罗伦萨最后几年的《Armadio degli Argenti》的 32 幅画板。Armadio degli Argenti》的三十二幅画板 、《Bosco ai Frati祭坛壁画 》和实验性的《哀悼死去的基督 》(虽然放在最后,却比其他两幅作品早了约十五年)。

有趣的是,多梅尼科-达-科雷拉(Domenico da Corella)在描述《Armadio degli argenti》中的场景时,曾用 "天使"(angelicus )来称呼弗拉-乔瓦尼-达-菲耶索莱(Fra’ Giovanni da Fiesole)。因此,我们不能按照瓦萨里的理解来理解这位名垂青史的艺术家,他说弗拉’乔瓦尼是 “真正的天使”,因为他 “一生都在为上帝服务,为世界和邻居谋福利”:实际上,这个形容词的神学意义要大得多,因为圣托马斯-阿奎那也是这样称呼他的:正如阿奎那是 "天使博士"(Doctor Angelicus)一样,乔瓦尼神父也是 "天使画师"(Angelicus Pictor),他是一位被赋予了教会博士所应有的卓越神学智慧的艺术家(他将被安葬在纪念碑前并非巧合,当时很少有艺术家能获此殊荣)。然而,也许任何对他的诬陷都会降低安杰利科的部分声望:这也许是展览的最具体证据,它没有隐藏这位画家的任何一面,他是如此多变,如此自相矛盾。简单地称他为 “修道士画家 ”未免太小题大做,因为他不仅是一个虔诚、淳朴和虔诚的人。同样,如果仅凭他对文艺复兴原则的坚持(事实上:卡尔维西认为,安杰利科是这些新价值观的倡导者)来看待他,就会掩盖他通过图像翻译托马斯教义的非凡品质:在目录中,杰拉尔多-德-西蒙尼(Gerardo De Simone)不禁注意到,例如,《最后的审判》三联画中的三个天使,一个是金色的,另一个则出奇地透明, ,反映了《神学总论》中表达的观点,即 “天使的本质是灵性的、虚无缥缈的,在其为人所见时,似乎是由光或空气组成的”。

文艺复兴时期最多才多艺的画家之一安杰利科的许多优点(其中包括在斯特罗兹宫和圣马可的天体背景装置,它们增强了安杰利科作品的光辉)之一就是这种开放性、这种全面的研究、这种探索多方面的意愿。其中包括天体背景上的装置(在斯特罗兹宫和圣马可宫都有,这些装置增强了安杰利科作品的光影效果)、出色的照明、详尽、细致和最新的目录),这是一个真正非凡的展览:毕竟,我们谈论的是有史以来关于弗拉-安杰利科的最完整的展览,是多年努力的结晶,是在第一个也是迄今为止最后一个关于弗拉-安杰利科的专题展览整整七十年之后,能够汇集关于弗拉-安杰利科的最大量亲笔材料的展览。在他最亲近的地方,在他工作过几年的修道院,以及在他最杰出的赞助人之一的后代建造的宫殿里,都能看到这位伟大画家的大量亲笔签名资料(更重要的是,还有他的许多合作者的多幅杰作)。在可以想象的未来,很难再看到类似的东西了。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。