È lecito ritenere che John Ruskin non avesse colto il paradosso insito nel complimento che aveva voluto rivolgere al Beato Angelico, quando scrisse che fra’ Giovanni da Fiesole formava una classe a sé stante, intendendo che “non era un artista propriamente detto, ma un santo ispirato”. Ruskin, nel considerare l’Angelico un santo (e più di cent’anni dopo sarebbe stato confortato nel suo convincimento financo da Giovanni Paolo II che elevò il pittore al rango dei beati ufficialmente riconosciuti e venerati dalla Chiesa cattolica), non s’era accorto d’avergli in qualche modo negato la sua statura d’artista, e tra i più singolari del suo tempo. Certo, non è possibile fargliene una colpa, sia perché, per tutto il secondo Ottocento, l’Angelico non sarebbe riuscito a scrollarsi di dosso quest’aura d’ispirato misticismo che tutti gli esegeti del tempo tendevano ad attribuirgli (Schlegel diceva che la sua arte era un atto di culto, e che fra’ Giovanni “non aveva in mente alcuna vana gloria o effusione passeggera, ma l’edificazione e la gioia che avrebbero provato i fedeli nel vedere gli oggetti della loro venerazione in bella forma”), sia perché in tutto il Rinascimennto non è forse esistito un pittore più controintuitivo di lui. Il Beato Angelico è una contraddizione fatta di luce e colore. E in certa misura se n’era accorto Georges Didi-Huberman quando, giovane, visitando il convento di San Marco, venne catturato non tanto, e non solo, dalle figure che l’Angelico aveva lasciato nelle celle dei monaci, quanto piuttosto dai quattro finti marmi che aveva dipinto sotto la Madonna delle ombre, spruzzando la vernice contro la parete come avrebbe fatto Pollock sulle sue tele mezzo millennio più tardi. Quelle chiazze colorate (“sconcertanti”, le aveva definite Didi-Huberman), quei sorprendenti brani di pittura astratta avanti lettera dovevano avere un senso, dovevano esser state dipinte secondo un deliberato intendimento, e Didi-Huberman cercava d’inquadrarle nella sua cornice teorica sulla dissomiglianza, come mezzo adoperato dall’Angelico per invitare i monaci alla contemplazione e per figurare il non figurabile, come strumento per superare la limitazione della rappresentazione narrativa e consentire all’immagine di trasmettere al riguardante la somma verità spirituale. Gli avrebbe poi risposto Laurence Gérard-Marchant, contestandogli diverse sbavature teologiche e, non ultima, l’estraneità dei domenicani del Quattrocento a una forma di misticismo diretto che avrebbe giustificato la presenza dei marmi in quanto facilitatori d’un processo per mezzo del quale il monaco sarebbe passato dalla visione della realtà a un’esperienza contemplativa. Ecco: ci sfugge ancora il senso ultimo di questi marmi. È una delle tante contraddizioni del Beato Angelico.

Chi visita la grande mostra che quest’anno Firenze dedica al pittore mugellano, nato Guido di Pietro, poi divenuto frate col nome di Giovanni da Fiesole, e poi passato alla storia dell’arte col nome con cui oggi è noto a tutti (fin da pochi anni dopo la sua scomparsa: era stato fra’ Domenico di Giovanni da Corella, nel suo poema Theotocon scritto verso il 1464, ad appellarlo per la prima volta Angelicus Pictor), non dovrebbe far l’errore di trascurare la sezione allestita al Museo di San Marco, benché il grosso dell’esposizione curata da Carl Brandon Strehlke, con Stefano Casciu e Angelo Tartuferi, si concentri nelle otto sale di Palazzo Strozzi. Interessante rilevare come questo sdoppiamento rifletta, in certo modo, le due anime della committenza che ha sempre sostenuto il lavoro del Beato Angelico: quella religiosa da una parte e quella laica dall’altra, segnatamente la committenza di Palla Strozzi che, si vedrà visitando la mostra, avrebbe contribuito non poco alla fama e al successo di fra’ Giovanni. Non si dovrebbe fare, si diceva, l’errore di saltare la sezione al Museo di San Marco, e se possibile si dovrebbe cominciare da qui, e non da Palazzo Strozzi, il proprio percorso. Intanto, perché è qui ch’è allestito il primo capitolo della mostra, che coincide anche col più interessante e il più denso di novità dell’intera rassegna. E poi, perché per arrivare alla Sala del Beato Angelico, appositamente riallestita per accogliere la prima parte di mostra, il visitatore deve passare davanti alla Sala del Capitolo, e non potrà far a meno d’entrarvi e d’osservare l’imponente Crocifissione, il più grande, ambizioso affresco che l’Angelico abbia lasciato nel convento in cui lavorò tra il 1438 e la fine del 1442. Prima d’entrare in mostra, s’avrà modo di cogliere un’altra delle contraddizioni del Beato Angelico: se n’era già accorto un interprete dimenticato della sua pittura, Domenico Tumiati, autore nel 1934 d’una ricognizione densa di poesia ma capace anche di luccicanti aperture sulla sua pittura. Nel parlare della Crocifissione, Tumiati non poteva far a meno di notare che “tutti i volti son tratti dal vero, le pieghe son riprodotte con ogni esattezza, il chiaro e lo scuro si adoprano a formare il rilievo; ma tutto vive in un mondo superiore, come trasfigurato”. Ecco, dunque, quel benevolo senso di straniamento che si prova a guardare quasi tutte le cose dell’Angelico, forte quando ci si trova dentro la Sala del Capitolo, a vedere quei volti così esatti che paiono ritratti, e che però fluttuano su di un cielo che peraltro oggi è solo l’ombra di quel che doveva essere in antico, quando ancora l’azzurrite originale non era caduta. E pervasivo quando si vede gran parte della produzione del Beato Angelico tutta radunata in un unico luogo.

La sezione allestita nel Museo di San Marco, in realtà divisa in due parti (il primo capitolo, sugli esordî dell’artista, e poi la porzione sistemata in Biblioteca che sonda la produzione dell’Angelico miniatore), è un’eccellente introduzione che offre l’opportunità di comprendere le scaturigini dell’universo paradossale del pittore toscano. Più nel dettaglio, la prima sala fornisce un interessante ragguaglio sui più recenti orientamenti circa le fasi iniziali dell’attività dell’Angelico, e benché manchino alcune parti (è del resto fisiologico, in una mostra tesa a dar conto dell’intero percorso d’un artista) della sua “preistoria”, come la chiama Angelo Tartuferi che s’è occupato di sistemare quello che ancor oggi possiamo ritenere il “periodo più controverso della sua attività”, i curatori hanno messo assieme una mole di materiale ch’è in grado di fornire coordinate più che utili, a cominciare dalla spettacolare Pala di Fiesole che apre la mostra e che, per come la vediamo oggi, è frutto d’un intervento di Lorenzo di Credi che nel 1501 modificò il formato originale (un pannello mostra una ricostruzione grafica di come questo polittico doveva presentarsi in origine, con la sua carpenteria cuspidata e la suddivisione in scomparti secondo la tradizione trecentesca) e trasformò il polittico in una tavola quadrata, col fondo oro coperto dall’architettura classicheggiante e dall’arioso paesaggio che adesso vediamo alle spalle dei santi. Non ci si lasci troppo ingannare, dunque, da quel che si vede sul fondo: ci si concentri, piuttosto, sulle figure dei santi e degli angeli, con quelle loro ali lanceolate, variopinte, irreali. Qui, nella sua prima commissione pubblica di rilievo, l’artista, scrive Tartuferi, “dichiara in maniera esplicita e inequivocabile le componenti stilistico-culturali costitutive della sua arte in quel momento, rintracciabili nelle opere di Gherardo Starnina e di Masolino da Panicale”. La questione dell’alunnato dell’Angelico, che all’epoca della Pala di Fiesole doveva aver accumulato circa dieci anni d’esperienza, rimane ancora irrisolta, tra quanti ritengono che Gherardo Starnina dovette essere il suo principale riferimento, e quanti invece lo vorrebbero allievo di Lorenzo Monaco: a giudicare da quello che si vede in mostra, pare che il giovane Guido di Pietro, quando non aveva ancora pronunciato i voti (sarebbe entrato in convento verso il 1420), sembrerebbe essersi orientato più verso le delicate morbidezze di Starnina e le misurate finezze di Masolino che verso gli astratti lambiccamenti di Lorenzo Monaco, e sembrerebbe dimostrarlo, quasi al di là d’ogni fondato dubbio, l’accostamento della splendida Madonna dell’umiltà prestata dal Museo Nazionale di San Matteo di Pisa, opera precoce, databile a qualcosa prima del 1420, alla Madonna del latte di Masolino, di qualche anno precedente, ch’è invece arrivata dagli Uffizi e della quale l’Angelico potrebbe aver dato la propria ispiratissima interpretazione. Utile poi il confronto, in mostra, tra la Pala di Fiesole e la Madonna dell’Umiltà di Starnina in prestito dal Museo Diocesano di Milano, con la Vergine in trono nella pala dell’Angelico che pare quasi un aggiornamento di quella dipinta dall’artista che possiamo considerare il suo mentore. Le figure dei santi, elegantemente drappeggiate con le vesti che ricadono in panneggi ampî, voluminosi e talvolta pure calligrafici (si guardi, nella Pala di Fiesole, quello di san Barnaba) offrono poi un richiamo alle sculture di Lorenzo Ghiberti, altro possibile riferimento del giovane Guido di Pietro: ne sono presenti un paio in mostra, prestate dalla Pinacoteca Comunale di Città di Castello.

Tra i lavori della prima fase considerati capisaldi figurano in mostra la Tebaide, che malgrado la sua fama è stata definitivamente sdoganata dalla critica soltanto in anni recenti (a partire dagli anni Novanta, benché con alcuni studiosi che hanno continuato a negare la paternità all’Angelico e financo la sua antichità: in mostra viene invece ribadita l’autografia angelichiana, sebbene sia possibile affermare che la tavola del Museo di San Marco rappresenti un hapax nella carriera dell’artista), la Crocifissione Griggs del Metropolitan Museum, opera densa di rimandi a Masolino e a Ghiberti, la finissima Madonna col Bambino in trono e dodici angeli dello Städel Museum ch’è esposta di fianco a una sua copia eseguita da Andrea di Giusto (così che chiunque possa percepire la differenza tra un ottimo artista come Andrea e un fuoriclasse come il Beato Angelico), e soprattutto la Crocifissione apparsa sul mercato pochi mesi fa e acquistata per cinque milioni di sterline per l’Ashmolean Museum di Oxford: opera che già da tempo fa parte del catalogo dell’Angelico (gli venne riconosciuta per la prima volta nel 1996 da Francis Russell), e tavola tra le più squisite della sua produzione giovanile, è adesso esposta in Italia per la prima volta e la sua presenza costituisce uno dei momenti più alti della mostra fiorentina, al pari di quello cui s’assiste subito dopo, lo straordinario confronto tra il Trittico di san Pietro Martire del Beato Angelico, per la prima volta riunito alla sua predella, e il Trittico di san Giovenale di Masaccio, eccezionale prestito del Museo d’Arte Sacra di Reggello che consente dunque di vedere appaiati due padri del Rinascimento fiorentino in un vis-à-vis che, tuttavia, non è inedito: già tre anni fa, in una bella mostra degli Uffizi Diffusi al museo di Reggello, le due opere erano state esposte appaiate. E se Masaccio è stato il rivoluzionario, il Beato Angelico è stato il primo artista a capire la portata di quella rivoluzione: il Trittico di san Pietro Martire è una delle prime opere a condividere alcune delle innovazioni masaccesche, benché a oggi non sia dato sapere se l’Angelico fosse arrivato per vie indipendenti a padroneggiare la raffigurazione dello spazio e dei volumi (specialmente nella cuspide, dove ha dipinto le storie di Pietro Martire) oppure guardando il lavoro del collega. In mostra si sposa la prima delle due ipotesi: per Tartuferi occorre evidenziare la “sostanziale autonomia mentale che traspare dalle due opere più ‘masaccesche’ di Angelico, che anziché derivazioni più o meno dirette da esemplari coevi del genio di Castel San Giovanni s’impongono come il portato della sua autonoma elaborazione di un nuovo modello di visione, conseguito al compimento di una coerente, folgorante evoluzione partita da una matrice d’origine affatto tardogotica”.

Si lascia il Museo di San Marco, dopo aver visitato la sezione allestita in Biblioteca e dopo aver ripassato gli affreschi delle celle dei monaci, per dirigersi a Palazzo Strozzi, dove i curatori hanno abbracciato l’idea d’un percorso che, di base, segue l’evoluzioni della pittura del Beato Angelico ma che sostanzialmente è organizzato per temi, con tutte le sovrapposizioni e gli anacronismi che una scelta del genere comporta e che, per certi versi, appesantiscono l’itinerario di visita, segnatamente se si considera che l’arte del Beato Angelico conosce spesso cambiamenti repentini e sorprendenti, che si seguirebbero al meglio con un percorso il più lineare possibile. Non si può neppure dire che a Palazzo Strozzi il percorso cominci là dove s’era interrotto quello del Museo di San Marco, dacché nella prima sala si vien subito proiettati nella chiesa di Santa Trinita, con uno dei confronti più emozionanti dell’intera mostra, quello tra la Pala Bartolini Salimbeni di Lorenzo Monaco e la Pala Strozzi del Beato Angelico, che in antico si trovavano nello stesso luogo (e, di nuovo, in mostra è messo a disposizione del pubblico un pannello che offre la ricostruzione dell’ambiente: occorre sottolineare che la presenza di questi apparati grafici è uno degli elementi più utili e ben congegnati della mostra), con una porzione di predella dell’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano a evocare il capolavoro del marchigiano rimasto agli Uffizi. La Pala Strozzi era stata originariamente commissionata a Lorenzo Monaco, che scomparve tuttavia prima di terminare il dipinto che gli era stato commissionato da Palla Strozzi: l’incarico passò al Beato Angelico che, nella tavola centrale lasciata vuota, dipinse uno dei suoi capolavori, inventando pure un’innovazione iconografica (le braccia di Cristo che, invece di penzolare verso il basso, vengono sostenute ai lati in modo che il corpo stesso di Gesù formi una croce) e, come Gentile da Fabriano aveva fatto nell’Adorazione dei Magi, superando la tradizionale ripartizione in scomparti per immaginare, invece, una scena unica, dove sguardi, gesti, dettagli anche minuti contano quanto l’episodio principale, poiché ogni singolo albero, ogni edificio della Gerusalemme immaginaria che il Beato Angelico trasfigura in uno dei brani paesistici più celebri del Rinascimento, ogni volto colto in un’espressione di dolore o di sorpresa inducono il riguardante a fermarsi, a commuoversi, a stabilire un contatto diretto non tanto col dipinto in sé, quanto piuttosto col mistero sacro cui si sta assistendo.

Quando ci si sposta nella sala successiva occorre tuttavia uno sforzo d’immaginazione per rendersi conto che la Pala Strozzi arriva dopo quello che si vede qui, nella sala dedicata allo sviluppo del “nuovo linguaggio” che si sarebbe diffuso nella Firenze di primo Quattrocento. Sono qui radunati alcuni lavori che l’Angelico eseguì in un periodo piuttosto turbolento della sua attività, quel momento a cavallo tra gli anni Venti e gli anni Trenta del XV secolo in cui i suoi modi conoscono brusche accelerazioni, ritorni al passato, radicali aperture al nuovo, talvolta financo nella stessa opera, com’è nel Trittico francescano ch’è stato riunito alla sua predella: gli arcaismi dei tre grandi scomparti convivono con l’audacia delle scene della predella dove, pur non mancando certe soluzioni che guardano ancora all’indietro (nella scena delle Stimmate di san Francesco, per esempio, il paesaggio, con quelle montagne che, avrebbe detto Gozzano, “sembrano rocce di cartapesta nel presepio d’uno scolaretto”, sono reminiscenze dei formalismi di Lorenzo Monaco), si distinguono per un’attenzione alla spazialità che già prefigura l’evoluzioni successive della sua arte. E ancora, una pala come quella dell’Incoronazione in prestito dagli Uffizi, col suo tripudio di santi che paiono quasi galleggiare nella luce dorata (è l’ultima, grande Incoronazione così mistica e baluginante), convive con il Giudizio universale che può esser considerato, fa notare Strehlke, “uno dei primi esperimenti di prospettiva del pittore”, con la successione delle tombe vuote che s’impone come “un’affermazione […] del risorgere dei morti alla fine dei giorni”, una “linea retta in cui tutte le curve cessano di esistere come espressione della natura infinita del divino”. Ed è curioso, se vogliamo, includere tra i paradossi dell’arte del Beato Angelico questo evidente intellettualismo, questa squadratura albertiana funzionale a sottolineare il concetto teologico e che contribuisce a stemperare l’aria d’un dipinto che, pur condividendo lo stesso universo spirituale degli artisti che lo avevano preceduto, in una certa misura se ne distacca offrendo all’osservatore la vista d’una scena tutt’altro che tremenda. L’aveva notato Tumiati: “Non il Dies irae, il Dies illa medievale, ispirava l’Angelico, ma l’ideale pace del Vangelo, il giorno di grazia, il regno di Dio nella sua celeste espressione”.

È difficile allora pensare a un Beato Angelico che, nello stesso torno d’anni, lavorasse a compartimenti stagni e non si guardasse attorno: tutt’altro, la sua pittura dimostra in questi anni una porosità che la rende così viva, così affascinante, così aperta. La grande Crocifissione sagomata che il visitatore incontra due sale più avanti, e ch’è forse quanto di più masaccesco l’Angelico abbia prodotto nella sua carriera, per dire, è contemporanea al Giudizio universale e al Trittico francescano, volendo accettare la datazione della Crocifissione al 1427-1430 circa, e l’ariosa Pala Strozzi è di pochi anni successiva. E, a proposito di datazioni, non sembra molto convincente l’ipotesi di collocare la Pala di Annalena al 1445, in ragione d’una sua presunta dipendenza dalla Pala di San Marco che è esposta nella stessa sala: l’argomento è controverso, perché effettivamente la Pala di Annalena pare di concezione più antica rispetto al grande dipinto concluso nel 1442 (e che in mostra è riunito a quasi tutti i pezzi sopravvissuti della predella: ne manca soltanto uno), con quei santi così intrisi di monumentalità ghibertiana che trovano riscontro in certe cose dell’Angelico nel periodo tra anni Venti e anni Trenta, e con le aureole ancora punzonate e traforate alla trecentesca e non ancora diventate quelle raggiere dorate che, dalla Pala Strozzi in avanti, il pittore non avrebbe mai abbandonato. Né sembra essere argomento per una datazione posteriore al 1434 il formato della pala, in ragione del decreto di quell’anno che imponeva la forma quadra per gli altari: non c’è ostacolo che induca a pensare che il formato della Pala di Annalena sia stato una scelta precedente, adottata a prescindere da un’imposizione e che semmai poté aver fatto da modello. E allora forse si può continuare ad assegnare alla Pala di Annalena il suo status di opera intermedia, dipinta a uso d’una committenza che ancora apprezzava i fondi oro (di qui la geniale intuizione d’appendere, con tanto di realistici ganci, minuziosamente resi, il broccato dorato alle nicchie per simulare la luminosità dei polittici trecenteschi), il suo status di tappa d’avvicinamento lungo un percorso che avrebbe portato alla prima pala compiutamente rinascimentale, quella di San Marco, che nella sede di Palazzo Strozzi si giova d’un curioso e delizioso confronto con un San Girolamo di Jan van Eyck a dimostrazione di come l’attitudine ritrattistica dell’Angelico avesse qualche radice nell’arte fiamminga coeva, e con un tappeto persiano del XIV secolo che richiama quello della Pala di San Marco e attesta la forte circolazione di questi manufatti nell’Italia del Quattrocento.

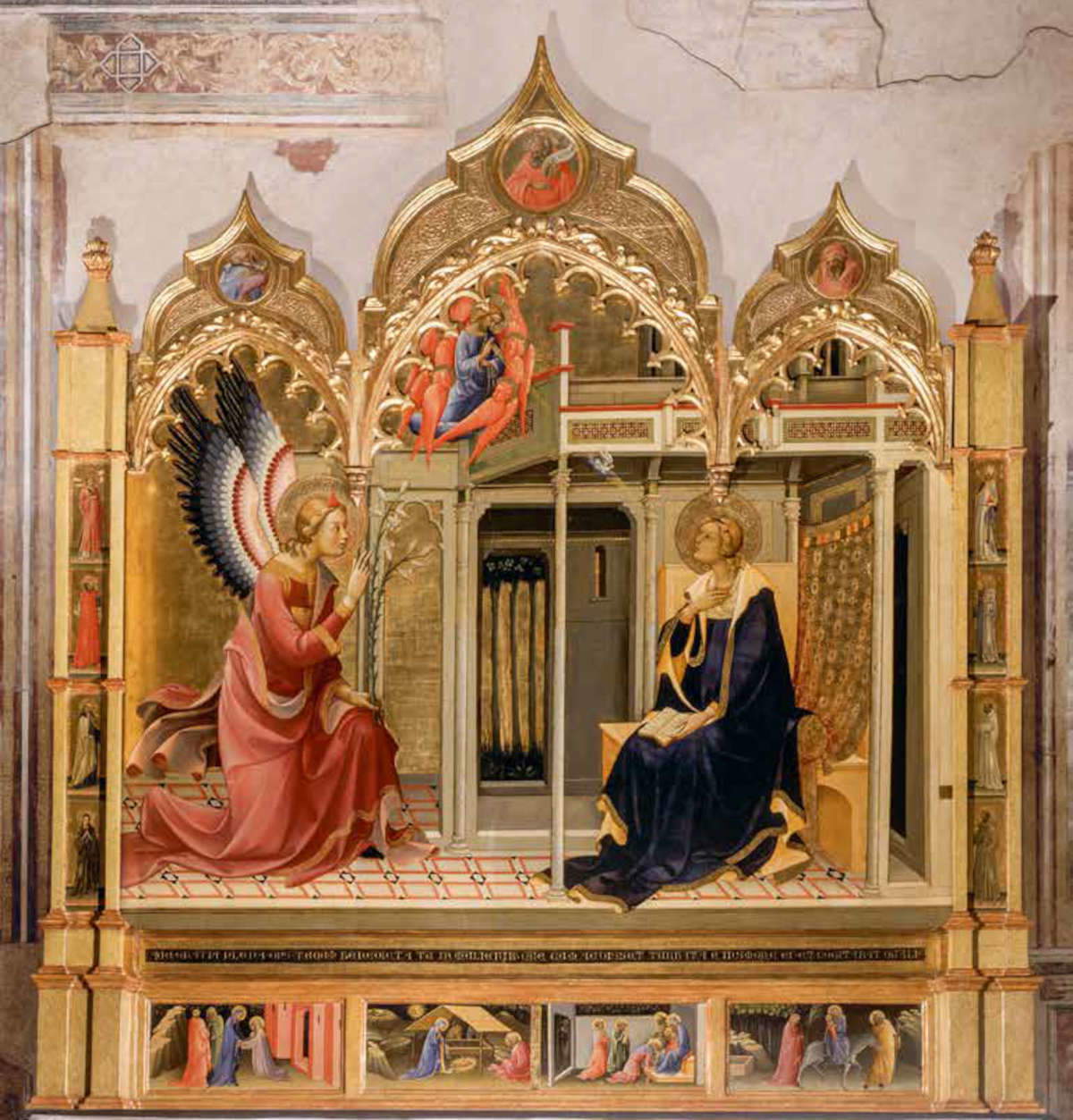

Buona parte della produzione dello stesso periodo è stata radunata per accostamenti talora molto puntuali: è il caso dei “volti santi”, straordinaria sequenza, uno degli apici della mostra, che mette in fila, accanto al Cristo come re dei re del Duomo di Livorno (e che a Palazzo Strozzi si può fortunatamente vedere a distanza ravvicinata, cosa che invece nella cattedrale labronica purtroppo non è possibile a causa d’una collocazione non esattamente felice, specie se si considera che la sistemazione del Cristo dell’Angelico è recentissima: risale al 2006), una serie di opere omologhe, da Dieric Bouts a Benozzo Gozzoli e Benedetto Bonfigli, per dimostrare come, da un lato, l’iconografia angelichiana si rifacesse a modelli nordici, e dall’altro come avesse stabilito una sorta di paradigma, un’immagine immediata ch’era diventata strumento di preghiera capace d’una certa diffusione. Alcuni importanti lavori degli anni Trenta, a cominciare dall’Annunciazione di Montecarlo, altro eccezionale prestito, così come il Trittico di Cortona e la Pala di Perugia, sono stati invece radunati in una sala un poco interlocutoria dedicata alle “grandi committenze”, dove il dato che risalta è il continuo andirivieni dell’Angelico su schemi ora innovativi e sorprendenti, come nell’Annunciazione di Montecarlo che, delle tre pale sopravvissute sullo stesso tema (le altre due, quelle del Prado e di Cortona, non sono in mostra), è quella più radicale, ora invece legati a un gusto più tradizionale, come nel Trittico di Cortona e nella Pala di Perugia, che pur essendo opere della fine degli anni Trenta indugiano su modalità di retroguardia che evidentemente erano più congeniali a una clientela non esattamente aggiornata come quella fiorentina. Scorrono invece in maniera più classica le ultime due sale, che seguono secondo un iter cronologico più stringente le ultime fasi dell’attività dell’Angelico: ecco allora il periodo di Roma, dove il pittore era stato chiamato da papa Eugenio IV ch’era rimasto affascinato dagli affreschi di San Marco (spicca, in questa sezione, uno dei capolavori di quegli anni, il Trittico del Giudizio universale, che si può ammirare assieme a una delle composizioni più raffinate dell’ultimo Angelico, la Madonna col Bambino e santi del Museum of Fine Arts di Boston ch’è un altro dei motivi per vedere la mostra, e assieme a due disegni giunti dal Fogg Museum di Harvard che secondo alcuni rappresenterebbero le sole testimonianze esistenti degli affreschi, perduti, della cappella del Sacramento di Eugenio IV in Vaticano, forse una loro copia in miniatura), ed ecco gli ultimi anni fiorentini, dove si fronteggiano le trentadue tavole dell’Armadio degli Argenti, straordinario racconto della vita di Cristo privo di precedenti in pittura, la Pala di Bosco ai Frati e lo sperimentale Compianto sul Cristo morto che, seppur posto in chiusura, precede di una quindicina d’anni le altre due opere.

È interessante rammentare che Domenico da Corella s’era riferito a fra’ Giovanni da Fiesole con l’epiteto di angelicus mentre descriveva proprio le scene dell’Armadio degli argenti. L’aggettivo con cui l’artista è entrato nella storia non è dunque da intendere come l’aveva capito Vasari, quando diceva che fra’ Giovanni era “veramente angelico” poiché “spese tutto il tempo della sua vita in servigio di Dio e benefizio del mondo e del prossimo”: quell’aggettivo è, in realtà, dotato d’una forza teologica ben superiore, dacché era lo stesso appellativo che si dava a san Tommaso d’Aquino: come l’Aquinate era il Doctor Angelicus, fra’ Giovanni era l’Angelicus Pictor, l’artista fornito d’un’intelligenza teologica superiore, propria d’un dottore della Chiesa (e non a caso gli sarebbe stata riservata una sepoltura monumentale, onore all’epoca concesso a pochissimi artisti). Eppure, forse ogni tentativo d’inquadramento andrebbe necessariamente a ridurre parte della statura dell’Angelico: questa è forse l’evidenza più concreta d’una mostra che non nasconde nessuno dei tanti volti di questo pittore così mutevole, così paradossale. Dirlo semplicemente “frate pittore” sarebbe una diminutio, perché non fu soltanto un devoto, semplice e pio, non fu soltanto un uomo di fede. Allo stesso modo, considerarlo soltanto in virtù della sua adesione ai principî rinascimentali (anzi: secondo Calvesi, l’Angelico era un promotore di questi nuovi valori) offuscherebbe le sue qualità di straordinario traduttore per immagini della dottrina tomista: nel catalogo, Gerardo De Simone non può far a meno di notare come, per esempio, i tre angeli del Trittico del Giudizio universale, uno dorato e gli altri sorprendentemente trasparenti, riflettano l’idea, espressa nella Summa theologiae, secondo cui “la natura angelica è spirituale, eterea, e nel suo rendersi visibile all’uomo appare composta di luce o di aria”.

È quest’apertura, quest’indagine completa, questa volontà di sondare i tanti aspetti d’un pittore tra i più versatili del Rinascimento uno dei tanti meriti (tra i quali andrebbero menzionati sicuramente gli allestimenti su fondali celesti, sia a Palazzo Strozzi che a San Marco, ch’esaltano la luce delle opere dell’Angelico, l’ottima illuminazione, il catalogo dettagliato, minuzioso e aggiornato) d’una mostra effettivamente straordinaria: parliamo, del resto, della più completa rassegna di sempre sul Beato Angelico, frutto d’un impegno pluriennale di cui va dato atto, una mostra che, a settant’anni esatti dalla prima e sin qui ultima monografica su di lui, è stata in grado di radunare la più vasta mole di materiale autografo del grande pittore (e per di più con diversi capolavori di molti comprimarî) nei luoghi che più gli sono vicini, il convento dove lavorò per diversi anni e il palazzo fatto costruire dai discendenti di uno dei suoi più illustri committenti. Difficile poter rivedere qualcosa di simile in un futuro immaginabile.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.