提到托莱多的埃莉诺,人们脑海中浮现的第一个画面必然是布朗齐诺创作的那幅奢华肖像,在这幅肖像中,这位佛罗伦萨的华丽公爵夫人身着艺术史上最华美、最令人回味的礼服,与她的儿子约翰在一起,成为文艺复兴时期最著名的权力象征之一。奢华、富有、成熟、傲慢。因此,2007 年布鲁斯-埃德尔斯坦在《文艺复兴时期妇女百科全书》中专门为这位公爵夫人撰写的条目中写道,埃莉诺 “几乎完全以其财富和强大的家族关系而闻名”,这一点也不会令人感到惊讶。如今,布鲁斯-埃德尔斯坦让我们对埃莉诺有了更准确、更全面的了解:这位美国艺术史学家研究埃莉诺已有二十多年,没有哪位学者能对托莱多的埃莉诺这一人物进行更多更好的研究。在埃莉诺诞生整整五百年后,乌菲齐美术馆为纪念她诞辰五百周年而举办的大型展览为这项研究增添了光彩:埃莉奥诺拉-迪-托莱多和美第奇宫廷的发明》展览由埃德尔斯坦本人和瓦伦蒂娜-孔蒂切利(Valentina Conticelli)共同策划,将于 5 月 14 日在皮蒂宫底层的 Tesoro dei Granduchi 厅举行。

在皮蒂宫(Palazzo Pitti),埃莉诺本人经过 1549 年开始的数月谈判,于 1550 年购得了这座宅邸,这次展览成功地汇集了有关这位女公爵的最新研究成果,向公众展示了她的稠密而完整的形象。埃莉诺-托莱多的历史形象受到影响有几个原因:首先,古代史书对她的记载相当稀少,尽管当代资料肯定不乏赞美之词。此外,埃莱奥诺拉总是在幕后扮演她的政治角色,小心翼翼地避开聚光灯;再者,关于她的众多艺术委托,她的付款往往由她的丈夫科西莫一世-德-美第奇(Cosimo I de’ Medici)授权,反之亦然(因此,正如埃德尔斯坦在 2000 年的《托莱多的埃莱奥诺拉》一书中指出的那样,埃莱奥诺拉的艺术委托往往是由她的丈夫科西莫一世-德-美第奇(Cosimo I de’ Medici)授权的。埃德尔斯坦在 2000 年发表的第一篇关于埃莱奥诺拉的文章中指出,要找到一件作品的真正委托人并非易事),或者说她在佛罗伦萨人中肯定得不到什么同情。因此,策展人解释说,“直到最近才启动了一个研究项目来重新定义她的具体优点,尽管还有很长的路要走”。她的具体优点:展览主要围绕埃莱奥诺拉的作品展开。

她是一位具有深厚文化底蕴的绅士,也是一位极具政治才能的君主(她的谨慎受到了同时代人的称赞,此外历史学家贝尔纳多-塞格尼(Bernardo Segni),科西莫一世-德-美第奇(Cosimo I de’ Medici)驻帝国宫廷的大使,回忆了公爵本人是如何只接受他的妻子和她的叔叔,帝国驻佛罗伦萨大使弗朗切斯科-迪-托莱多(Francesco di Toledo)关于国家管理的建议的)。最高级别的赞助人和收藏家,喜欢与美第奇宫廷的艺术家们建立平等的私人关系,精明的国家财政管理者,能够进行精明的投资,非常注意塑造她和她家族的公众形象,以及照顾家族利益(她为美第奇宫廷的艺术家们的职业生涯、艺术生涯和生活做出了贡献)。(她帮助决定子女们的职业生涯和未来,并为他们安排婚姻政策),同时也不忽视自己作为引领潮流者的重要性,最后,正如Chiara Franceschini在目录中写道的那样,她是 “新的现代宗教机构和美第奇佛罗伦萨中心的贵族修道院 ”的 “创始人”,同时也是 “在佛罗伦萨、乡间别墅、比萨和锡耶纳之间穿梭的宫廷中享受虔诚艺术 ”的女赞助人。简而言之,这就是皮蒂宫展览中强烈呈现的埃莱奥诺拉形象。

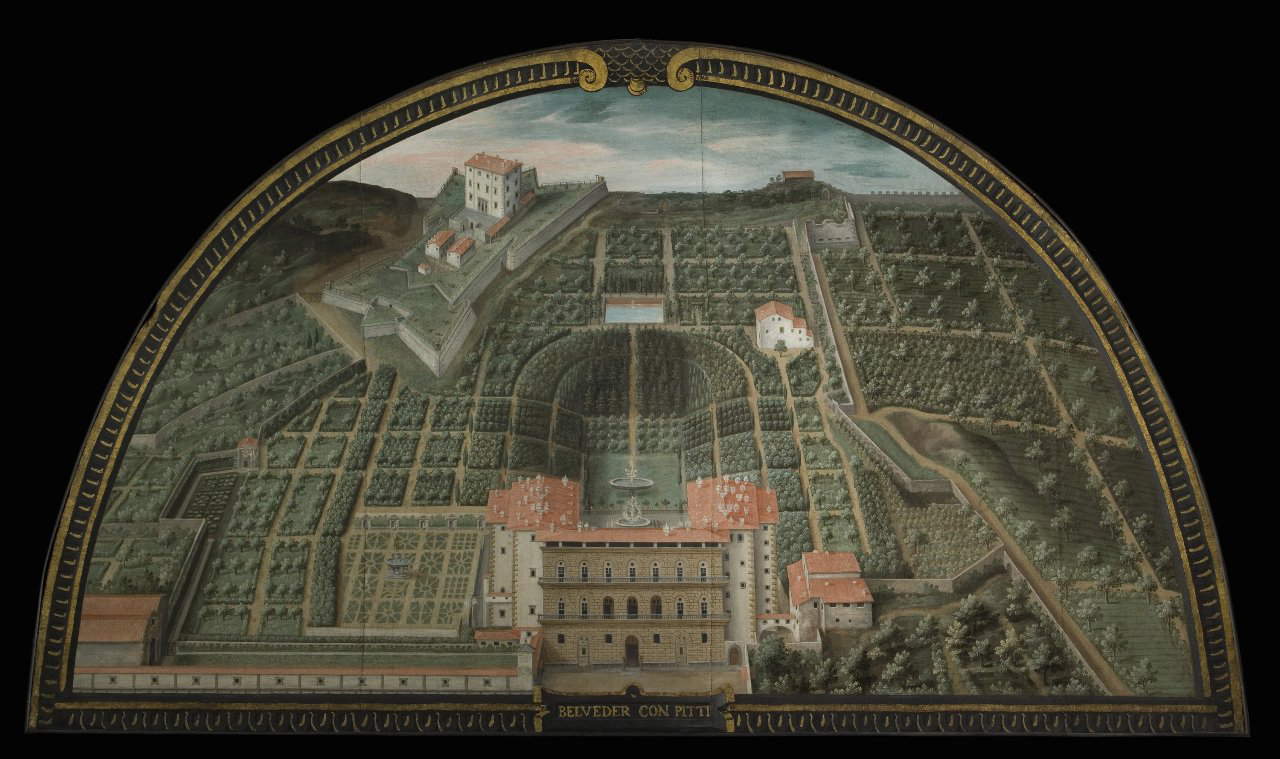

展览一开始的导言部分专门介绍策展人所称的 “埃莱奥诺拉-托莱多在艺术和建筑领域最伟大的赞助作品”,即波波利花园。这幅肖像画描绘的是埃莱奥诺拉和她的儿子加齐亚,是弗朗切斯科一世 1584 年委托在乌菲齐美术馆东走廊展出的美第奇肖像画 “奥利卡系列 ”的一部分。公爵夫人的肖像因此与她最重要的事业联系在一起,瓦莱里奥-奇奥利(Valerio Cioli)创作的雕像曾装饰过博博利花园,最重要的是佛兰德斯艺术家朱斯托-乌腾斯(Giusto Utens)描绘贝尔维德和皮蒂的画布,画于 1599 年至 1604 年间,画上有尼科洛-特里波罗(Niccolò Tribolo)根据公爵夫人的直接指示绘制的花园原始设计图。随后,我们进入展览的核心部分,这里展示了埃莱奥诺拉的青年时代和教育经历。这位未来的公爵夫人是那不勒斯总督佩德罗-阿尔瓦雷斯-德-托莱多(Pedro Álvarez de Toledo)和比利亚弗兰卡侯爵夫人玛丽亚-奥索里奥-皮门特尔(María Osorio Pimentel)的女儿:从慕尼黑古美术馆借来的提香为埃莉诺父亲创作的肖像,以及乔瓦尼-安杰洛-蒙托尔索利(Giovanni Angelo Montorsoli)用卡拉拉大理石制作的查理五世半身像,都有助于展现埃莉诺的家庭背景和她父亲的雄心壮志。(他在 1532 年被任命为那不勒斯总督后,推动了那不勒斯的深度复兴政策(例如,正是在佩德罗的领导下,才有了今天的托莱多大道),从反法的角度来看,那不勒斯是帝国的据点,也是文化高雅的宫廷所在地,拥有诗人加西拉索-德拉维加(Garcilaso de la Vega)、神学家胡安-德-巴尔德斯(Juan de Valdés)、画家乔治-瓦萨里(Giorgio Vasari)和佩德罗-德-鲁比亚莱斯(Pedro de Rubiales)等名人。埃莉诺就是在这样的环境中成长起来的,她从小就接受了国家管理方面的教育(在家里,她的母亲玛丽亚-奥索里奥-皮门特尔(María Osorio Pimentel)也是她的榜样,当唐-佩德罗外出征战时,她从他手中接过了总督府的领导权)。nchez 写道,“贵族的理由及其贵族的战略,政府的理由是管理领土权力,帝国的理由是王朝的地缘政治,既符合西班牙君主国的利益,也符合神圣罗马帝国效力较低但在法律上有效的利益,这些都集中在哈布斯堡的查理五世这个单一的人物身上,年轻的佛罗伦萨公国的存亡就取决于此”。为了说明佩德罗的品味,展出了深受那不勒斯总督赏识的画家莱昂纳多-格拉齐亚-达-皮斯托亚(Leonardo Grazia da Pistoia)笔下迷人的卢克蕾齐娅(Lucrezia),同样,埃莱奥诺拉送给父亲的礼物--皮耶里诺-达-芬奇(Pierino da Vinci)笔下令人信服的河神(河神是埃莱奥诺拉送给父亲的礼物,用来装饰佩德罗阁下在波佐利(Pozzuoli)的别墅花园),也见证了父母和女儿对艺术的热情。在同一区域,布隆奇诺创作的埃莱奥诺拉肖像非常引人注目,这幅肖像是专程从乌菲齐美术馆带来的,与科西莫肖像、另一幅著名的青铜肖像和一些织物陈列在一起,让人想起宫廷画家笔下公爵夫人所穿的衣服。

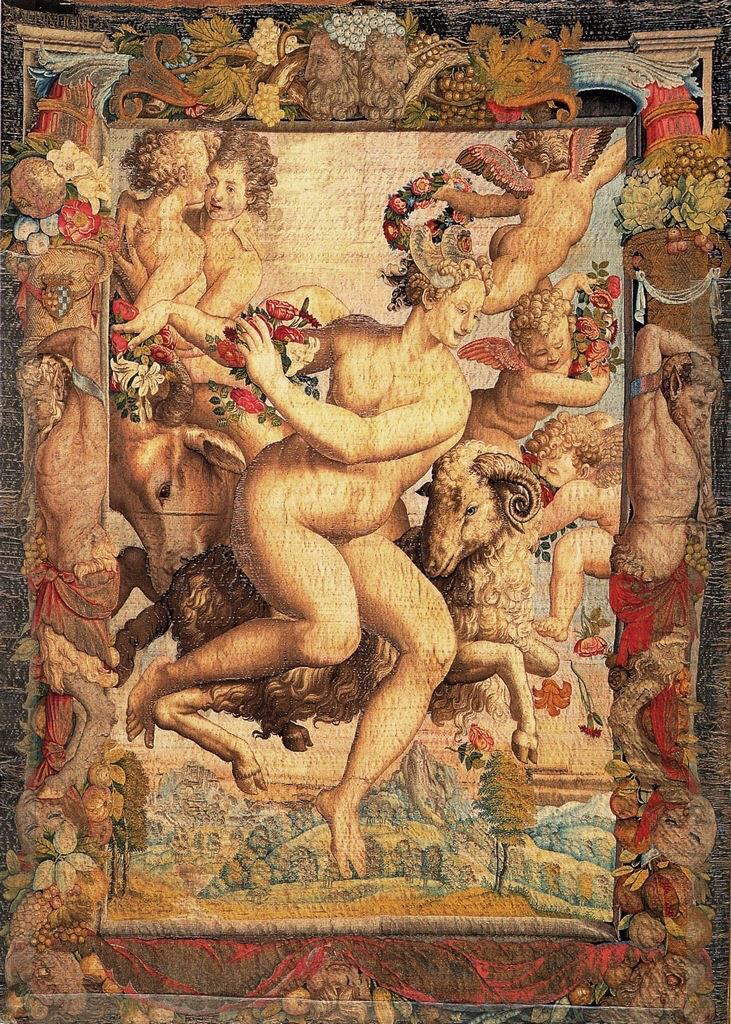

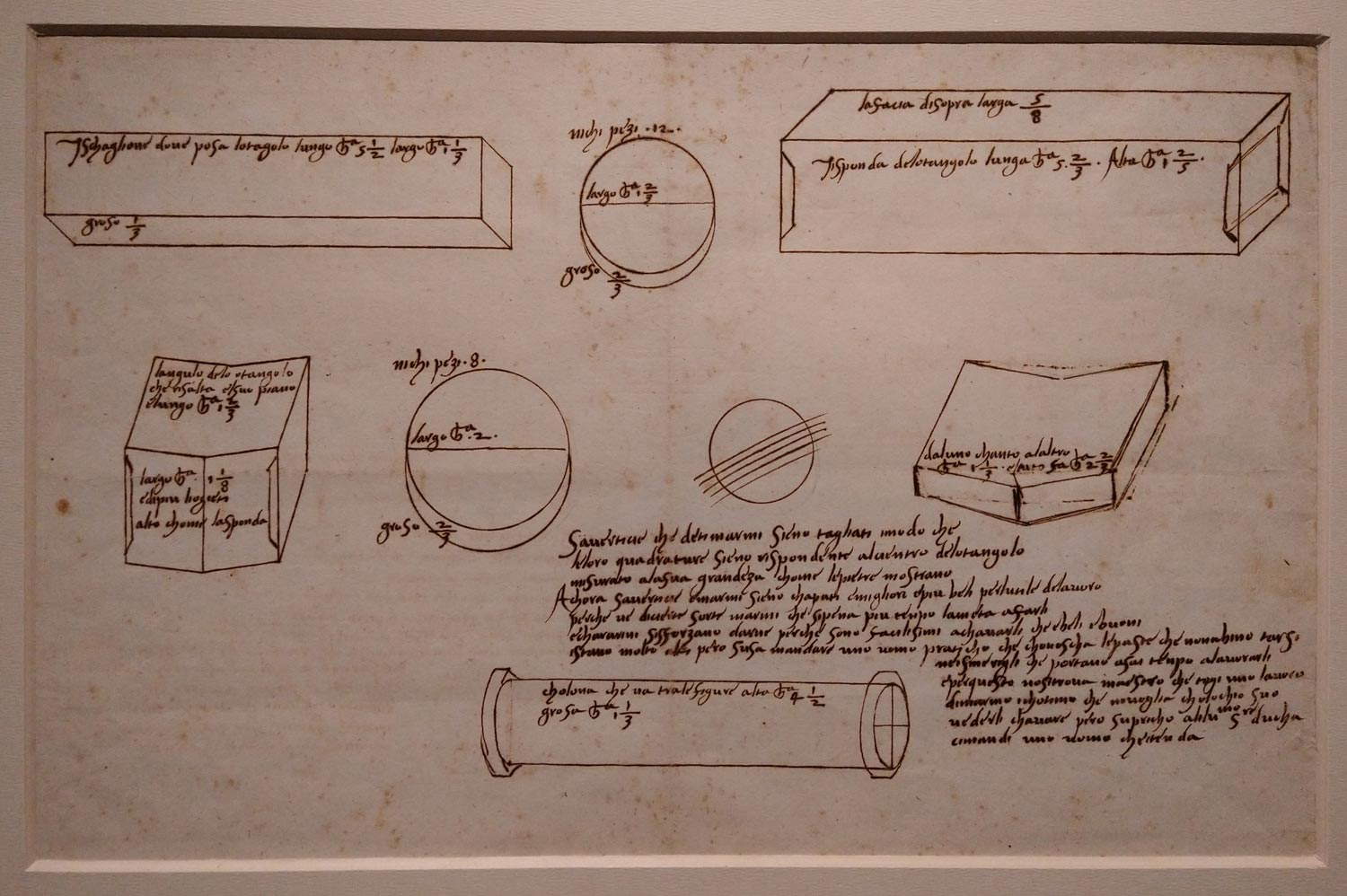

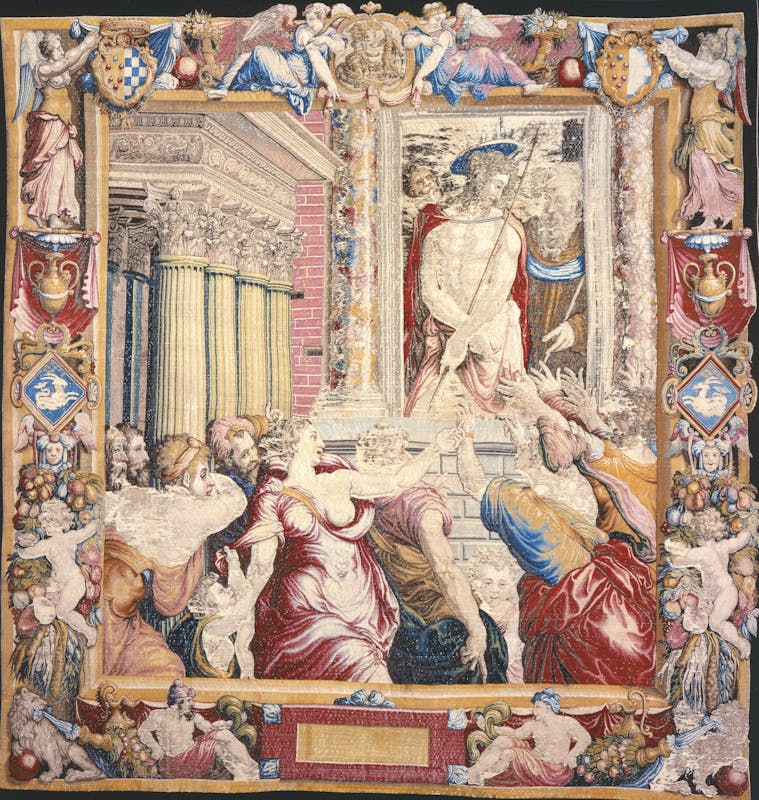

两个白色卡拉拉大理石座椅底座上雕刻着皮蒂宫的图像,它们是介绍部分的尾声,也是博博利花园的延伸:在这个段落中,参观者会被乔瓦尼-迪-保罗-范切利(Giovanni di Paolo Fancelli)的作品 "Villano che vuota un barile“所惊艳,展览中将其称为 ”自古以来西方艺术中第一个已知的风俗雕塑作品"(这是埃莱奥诺拉要求为花园建造的雕像之一),参观者会通过巴乔-班迪内利(Baccio Bandinelli)的草图进入作品的核心部分,草图上有一些关于在卡拉拉开采的块石的说明,用于建造博博利草坪的喷泉,参观者会对皮蒂宫的意图有所了解。通过欣赏杨-罗斯特(Jan Rost)工作室根据布朗齐诺的构思制作的春天挂毯,以及埃莱奥诺拉委托制作的四季挂毯系列中的十二月、一月和二月挂毯(杨-罗斯特和尼古拉斯-卡尔切尔工作室根据弗朗切斯科-巴夏卡的漫画制作),可以了解公爵夫人的设计意图。挂毯上描绘的丰硕果实和人物的勤劳,不无隐晦地暗示了科西莫和埃莱奥诺拉政府的良好政策:卢卡-马尔蒂尼(Luca Martini)的肖像就是一个具体的例子,他是宫廷建筑师,负责监督公国第二大城市比萨的乡村开垦工作,公爵夫人一直非常尊敬他。

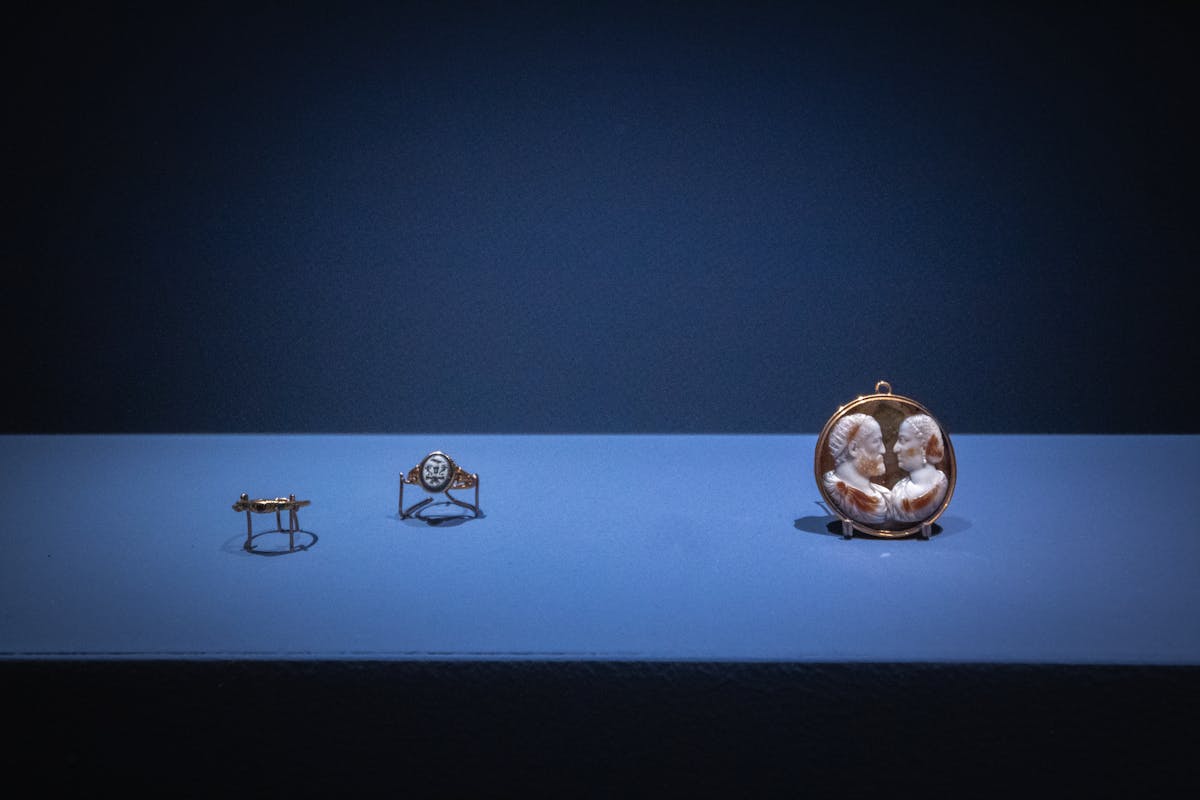

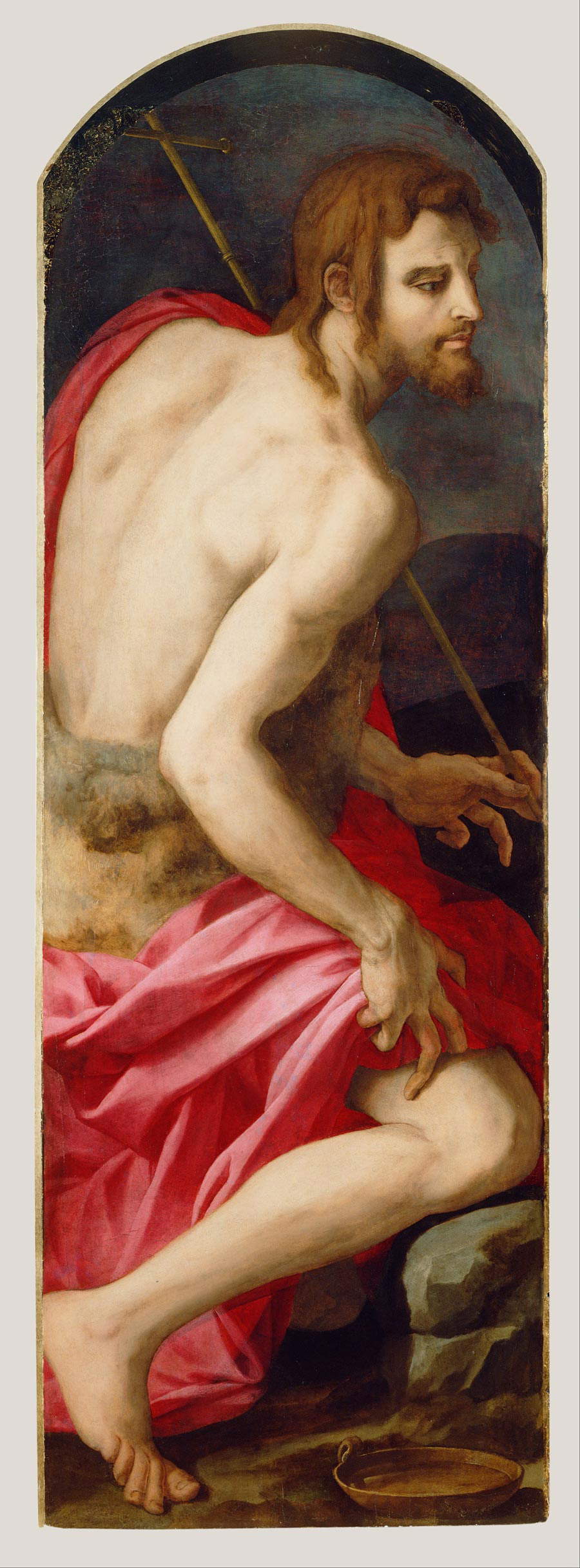

展览标题中的 “宫廷发明 ”将在下一部分中进行更深入的探讨,该部分将从公爵夫人于1539年夏季凯旋进入佛罗伦萨的那一刻起展开,而这距离1539年3月29日在那不勒斯的新城堡(Castel Nuovo)举行的代理婚礼只有几个月的时间(这对夫妇进入美第奇首都时是6月29日)。科西莫和埃莱奥诺拉最初定居在美第奇宫,但到了第二年,他们已经搬到了维琪奥宫,公爵夫人对维琪奥宫进行了翻天覆地的改造:即使在今天,参观维琪奥宫时穿过她的公寓也是一大亮点。展览中关于佛罗伦萨宫廷变迁的章节以乔瓦尼-安东尼奥-德-罗西(Giovanni Antonio de’ Rossi)描绘科西莫、埃莱奥诺拉和他们五个孩子的浮雕(1558-1562 年为庆祝这对公爵夫妇而创作的文艺复兴时期石刻艺术杰作,尽管尚未完成)与乔治-瓦萨里(Giorgio Vasari)提供给米兰雕刻家的图纸之间的精彩对比开篇。从牛津大学基督教堂绘画艺术馆借来的米兰雕刻家的画作,以及一些精彩的作品,这些作品证明了科西莫和埃莱奥诺拉希望并知道如何利用艺术作为宣传手段来展示美第奇宫廷的形象。来自洛杉矶的宫廷画家布朗齐诺创作的《施洗者圣约翰》曾装饰过维琪奥宫埃莱奥诺拉小教堂的祭坛,而稍远一些的尼古拉斯-卡尔歇工作室根据弗朗切斯科-萨尔维蒂的设计编织的《耶稣受难记》则是佛罗伦萨挂毯中最出色的作品之一,不远处的《埃莱奥诺拉-迪-托莱多的时间之书》则向人们展示了即使是在私人对美第奇宫廷的虔诚中,美第奇宫廷也能创造出一件艺术品。这本祈祷手册的日期是 1541 年,是以五年前奥地利玛格丽特的《时辰表》为蓝本制作的)。在同一展区还展出了埃莉诺的两枚戒指,其中一枚镶嵌着罗马时代的宝石,在布拉格保存的一幅著名肖像画中,公爵夫人就佩戴着这枚戒指(遗憾的是展览中没有展出):两枚戒指上都有右手紧握的标志,象征着这对夫妇的忠贞。关于埃莱奥诺拉的收藏,特别是她对异国物品的热情,有一个小附录向公众展示了一个来自刚果的小号,它被装在一个印有美第奇-托莱多盾徽的皮箱中(可能是1543年在佛罗伦萨逗留的突尼斯国王赠送的礼物),还有一个来自前西班牙时期墨西哥的mixteca面具,它很可能是通过在美洲工作的多米尼加传教士来到佛罗伦萨的。

开头提到埃莉诺是如何精心考虑子女的职业生涯的:其中一个部分名为 “La fecundissima e iocundissima signora duchessa”(保罗-乔维奥在一封写给科西莫的信中这样称呼她),专门介绍了埃莱奥诺拉和她的后代之间的关系,即使仅限于展示她的肖像(由亚历山德罗-阿洛里(Alessandro Allori)创作于 1560 年,展示的埃莱奥诺拉的形象肯定比她年轻时的形象更加破旧)。埃莱奥诺拉的画像(由亚历山德罗-阿洛里(Alessandro Allori)绘制,可追溯到 1560 年,画中的埃莱奥诺拉比她年轻时的形象更显沧桑)和她的七个孩子(玛丽亚、加齐亚、费迪南多、卢克雷齐亚、弗朗切斯科、乔瓦尼和皮耶罗),以及布隆齐诺、亚历山德罗-阿洛里和他们各自工作室的作品。埃莱奥诺拉为孩子们取名字时,主要借鉴了自己家族的名字,并一反当时的习俗,要求男孩和女孩接受同等教育,规划他们的职业生涯并安排他们的婚姻。这些锡制小肖像背后都有故事,虽然这部分作品比其他作品略逊一筹,但它们是了解埃莉诺希望给公众留下的家庭形象的基本作品:埃德尔斯坦写道:“在15世纪末之前,单独表现儿童的肖像是非常罕见的,最早是在哈布斯堡王朝的宫廷中委托制作的。”她回顾了公爵夫人是如何 “在将这种做法引入佛罗伦萨的过程中发挥了决定性的作用,在佛罗伦萨,阿格诺罗-布朗齐诺(Agnolo Bronzino)创造了创新的原型,成为美第奇王朝后代的典范。这些肖像旨在巩固与外国宫廷的关系,因此纯属政治性质”。

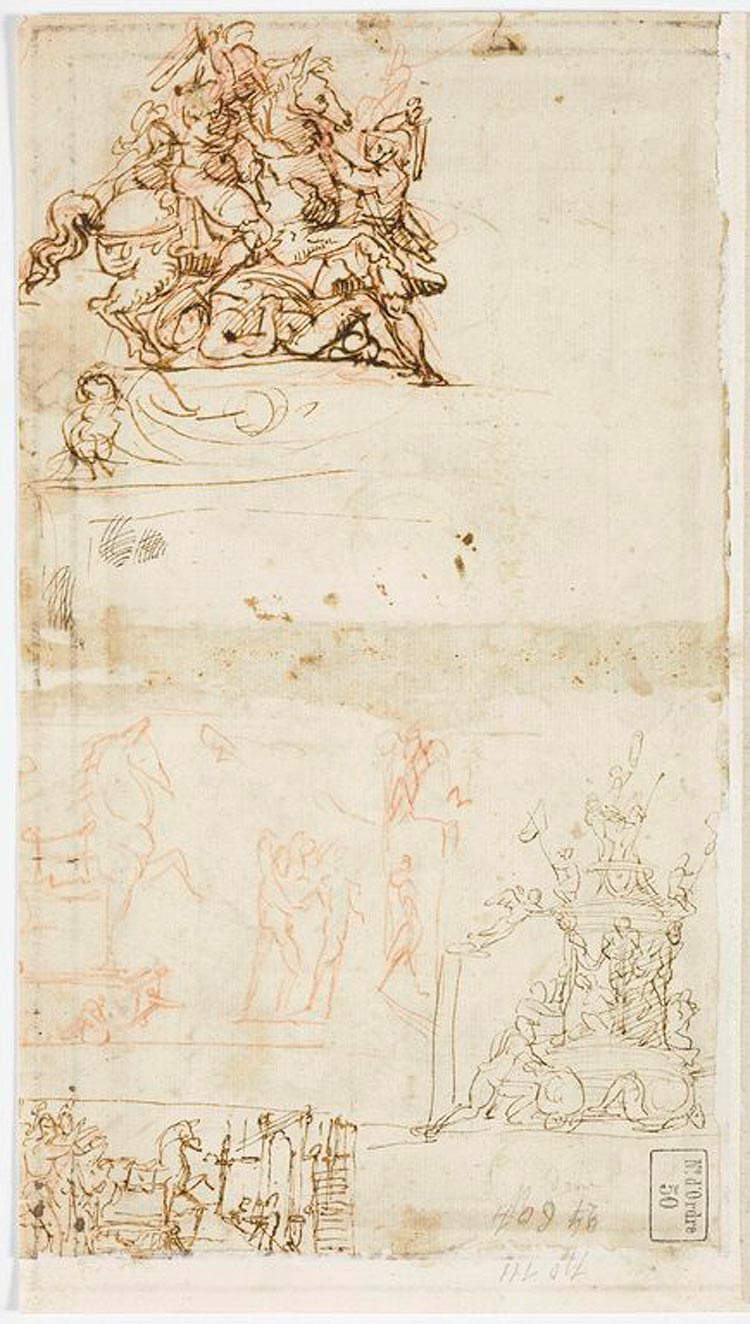

皮蒂宫的展览将时间拉回到 1539 年,回到科西莫和埃莱奥诺拉的婚姻,追溯他们各自的家庭安排两人结合的原因(虽然这是一桩利益婚姻,但也是一桩幸福的婚姻):结婚时,夫妻二人分别是 20 岁和 17 岁。传说科西莫是在那不勒斯的一次聚会上看到埃莱奥诺拉后爱上了她,那是科西莫第一次在那不勒斯逗留,当时他 16 岁,跟随他的堂兄亚历山德罗(佛罗伦萨第一任公爵)前往那不勒斯,当时亚历山德罗正准备与查理五世的私生女奥地利玛格丽特订婚。然而,突然坠入爱河只不过是一个美丽的传说:如果说科西莫和埃莱奥诺拉在婚礼前从未见过对方,那就更可信了。为了纪念他们的结合之年,从卢浮宫借来了一幅特里波罗的画作,这是建筑师为埃莱奥诺拉进入佛罗伦萨时想象的场景的唯一证据:这是一幅罕见的作品,尤其是因为在类似的场合,所有的场景往往都被扔掉了。一份《Apparato et feste nelle noze dello illustrissimo Signor Duca di Firenze et della Duchessa sua Consorte》的副本,这是人文学者皮埃尔弗朗切斯科-詹布利(Pierfrancesco Giambullari)的著作,近两百页的篇幅对婚宴进行了细致的描述,就在埃莱奥诺拉抵达佛罗伦萨一个月后印刷完成。埃德尔斯坦写道:"政治意图非常明显:迅速传播《Apparatus》的目的是确保西班牙和帝国宫廷成员充分了解佛罗伦萨宫廷的辉煌及其复杂的艺术、文学和音乐文化“。可能也是出于同样的原因,1539 年,婚礼上演奏的所有音乐都是在威尼斯印刷的:展出的是威尼斯国家马西亚纳图书馆(Biblioteca Nazionale Marciana)借出的副本。在同一个房间里,还有一块挂毯,上面挂着 ”正义解放天真",这是对美第奇统治的另一种寓言,是扬-罗斯特(Jan Rost)在布朗齐诺的漫画基础上创作的,与弗朗切斯科-萨尔维亚蒂(Francesco Salviati)关于同一主题的绘画一起展出。

布朗齐诺为埃莉奥诺拉的各种壮举绘制的图画,以及朱利奥-克洛维奥(Giulio Clovio)在羊皮纸上绘制的令人愉悦的钢笔画,他是一位克罗地亚微型画家(本名尤拉伊-克洛维奇),公爵夫妇不惜一切代价想把他带到佛罗伦萨(并且成功了:他的一些精致作品,如《抹大拉的马利亚受难图》或《强暴甘尼德》,都是米开朗基罗风格的华丽蛋彩画,也是埃莱奥诺拉直接委托创作的),伴随着参观者走向最后一个房间,这个房间主要集中在两个主题上佛罗伦萨时尚的转变(共和国时期佛罗伦萨的保守风格被彻底摒弃,面向西班牙的奢华多彩时尚时代开始了)和埃莱奥诺拉的赞助。中间是埃莱奥诺拉和她的儿子弗朗切斯科的肖像,这也是布隆齐诺的另一个变体,周围是时装一章中的衣服和首饰(宫廷裁缝阿戈斯蒂诺-达-古比奥(Agostino da Gubbio)工作室的一件女装非常引人注目),以及一些与强调埃莱奥诺拉作为艺术赞助人的角色有关的作品。图利亚-德拉格纳的诗歌(Rimedi Tullia d’Aragona)可能是意大利文学史上第一部由女性创作并献给女性的作品,是独一无二的,还有著名女诗人劳拉-巴蒂法里(Laura Battiferri)的肖像,她也向埃莱奥诺拉献上了自己的诗歌。最后是埃莉诺拉和托莱多的一对红色斑岩肖像,这对肖像气势磅礴,是古代皇室肖像专用的坚硬石材。最后是亚历山德罗-阿洛里(Alessandro Allori)的祭坛画《耶稣与迦南妇人》,这幅画是劳拉-巴蒂法里(Laura Battiferri)和她的丈夫巴托洛梅奥-阿曼纳蒂(Bartolomeo Ammannati)委托佛罗伦萨耶稣会教堂圣乔万尼诺-德利-斯科洛皮(San Giovannino degli Scolopi)创作的:是埃莱奥诺拉强烈希望耶稣会来到佛罗伦萨,她的坚持也许首先是出于现实的原因(“为了获得讲西班牙语的忏悔者”,露西娅-梅奥尼在目录中写道,与埃德尔斯坦的假设不谋而合)。

展览的目的在于传达这样一个理念:埃莱奥诺拉不仅是 “科西莫一世的妻子”,还是他 “最重要的合作者”,是贵族女性的理想典范、高雅的女资助人、细心的管理者、能力出众的政治家、公爵不在时的国家摄政者,以及佛罗伦萨时尚的变革者。埃莱奥诺拉最独特的特征之一是她的经济独立和金融投资倾向,这在女性活动受到限制的时代是很不寻常的(由于埃莱奥诺拉管理着自己和丈夫的产业,这一点就更不寻常了),但她的这一特征却更加低调。展览所要传达的埃莱奥诺拉的思想通过公爵夫人和她的家人的形象得到了有效的肯定,这些形象有力地见证了埃莱奥诺拉和科西莫能够为他们的政府指明方向,也通过作品得到了有效的肯定,正如埃德尔斯坦所写的那样,“这些作品继续见证了她在美第奇宫廷的发明中所起的非凡作用,在她死后的近两个世纪里,美第奇宫廷一直统治着佛罗伦萨”。

最后,值得一提的是埃莱娜-波齐(Elena Pozzi)、安娜丽萨-奥尔西(Annalisa Orsi)、朱塞佩-鲁索(Giuseppe Russo)和宝拉-斯科尔蒂奇尼(Paola Scortichini)精心设计的出色版面,以及400多页的大量目录,其中汇集了约30位专家的贡献,不仅是浓缩所有关于埃莱奥诺拉-托莱多的最新研究成果的工具书,也是该主题最重要、最具启发性的作品的灵感来源。在对埃莱奥诺拉-迪-托莱多进行最新研究的同时,也是对她的形象进行新研究的起点,围绕她的形象还有许多方面有待发掘,尤其是她生命的最初阶段,我们只能在完全缺乏文献和证明的情况下对其进行推测。由于她的品位、文化和直觉,佛罗伦萨在世人心目中的形象仍有一部分要归功于她。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。