亨利-卡蒂埃-布列松在意大利的旅行,尤其是在南方的旅行,是以摄影 “报告文学 ”的形式叙述的,带有模糊的人种学色彩。这位法国摄影师对待我们世界的态度,有点让人想起埃内斯托-德-马蒂诺(Ernesto De Martino)的南方之行,以及阿图罗-扎瓦蒂尼(Arturo Zavattini)、安多-吉拉尔迪(Ando Gilardi)等人的摄影作品。我们想说的是,它记录并研究了几个世纪以来的仪式、风俗和习惯的永恒性,正因为如此,它证明了一种在社会条件下谦逊地存在和思考的方式:在这种社会条件下,各方毕竟只剩下少数几个人:权贵、名流和神职人员,以及延续着与农民宇宙、祖先记忆和天才所在地相关联的知识的人们,而在这些知识中,仪式和妇女扮演着重要角色。

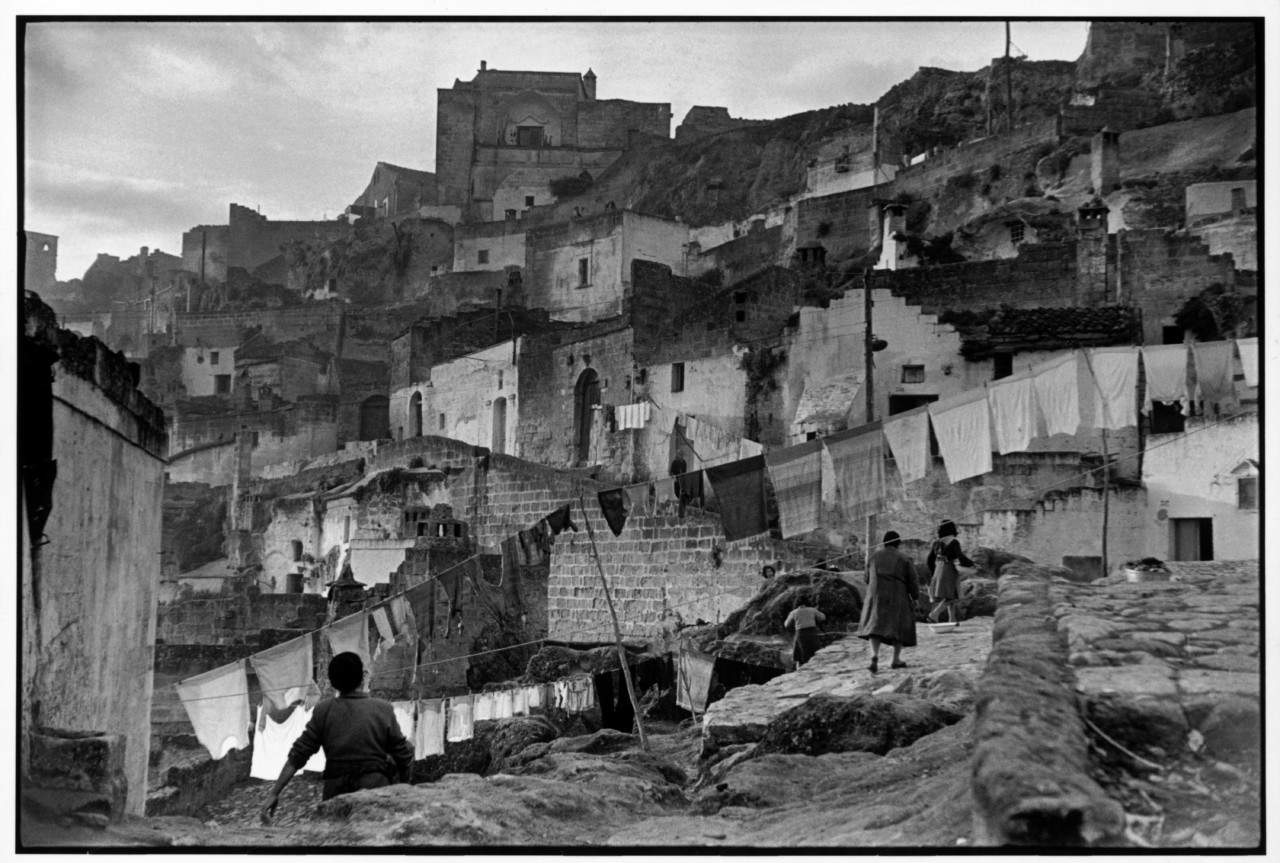

1964 年,帕索里尼在马泰拉的萨西(Sassi)拍摄了《 圣马太福音》 ,马泰拉的 “场景 ”完整而古老粗犷,甚至成为了一个普遍的形象,它将石头借给了一个特殊的形象--巴勒斯坦。同样是马泰拉,现在经过外部修复,仍然是垂直的洞穴群(这是马泰拉农民文化及其独特生活方式的象征,如今在只为赚钱而设计的建筑面前成为了一个奇迹),就像一座居住在山腹中的山峰,唤起了神奇的氛围,现在迎来了豪华度假村和酒店,在反射灯光的照耀下,就像一个宽阔、悠长的池畔,曾经崎岖不平的岩石现在变得像豪华洞穴一样舒适。

卡蒂埃-布列松也曾两次造访马泰拉,最后一次是在 1973 年。当时,洞穴仍然是卢卡人现实生活的标志,它由神奇的宗教信仰和民俗风情组成,老妇人身着深色衣服,年轻人则穿着喇叭裤和短袖衬衫,两者形成鲜明对比。实际上,由克莱芒-谢鲁(Clément Chéroux)和瓦尔特-瓜达尼尼(Walter Guadagnini)策划、在罗维戈的罗韦莱拉宫(Palazzo Roverella)举办的展览(达里奥-西莫雷利(Dario Cimorelli)撰写的目录),让我们在单一、统一的摄影路线下,终于看到了意大利的变化,同时也看到了南方的抵抗,一种坚持其最稳定存在的生活,它在巴西利卡塔(Basilicata)找到了特殊人类学知识的舞台。正如卡梅拉-比斯卡利亚(Carmela Biscaglia)在目录中写道,卡洛-列维(Carlo Levi)在战后凭借其小说《基督停在埃博利》(Christ Stopped at Eboli)一举成名,吸引了众多作家、记者甚至美国学者,他们都希望按照 “社区研究 ”的思路开展社会学和人类学文化研究。无需强调的是,这些实践开创了一个篇章,在随后的几十年里,这个篇章扩展为文化研究,就像许多美国事物一样,文化研究是一种新的思维方式,但对于那些不认同其社会学和意识形态模式的人来说,它也是一种调节模式。特别是弗里德里希-G-弗里德曼(Friedrich G. Friedmann)进行了多次考察,"为从人类学角度研究卢卡尼农民的世界观奠定了基础,他强调了卢卡尼农民高贵而文明的苦难“。这位社会学家受阿德里亚诺-奥利维蒂的委托,协调工作人员对马特拉的城市和乡村进行研究。正是在这些年里,德-马蒂诺还将摄影(如阿图罗-扎瓦蒂尼的摄影)的功能性应用带入了人种学方法中:”意大利人种学的奠基时刻"。围绕一系列研究活动,当时欧洲战后最重要的辩论之一得以展开,知识分子、建筑师、社会学家、摄影师和艺术家参与其中。卡洛-列维(Carlo Levi)和市长诗人罗科-斯科特拉罗(Rocco Scotellaro)在讲述这一遗产时的对话;或前往卢卡尼亚记录这一发现时刻的摄影师们的旅行,如比斯卡利亚(Biscaglia)所回忆的福斯科-马拉伊尼(Fosco Maraini)。

2014年夏天,我来到马泰拉(Matera),当时正准备提名该市为 “欧洲文化之都”(2019年该市将成为 “欧洲文化之都”):马泰拉和萨西的现代化是这些洞穴几个世纪以来的一种甜美的旅游形式,其中有农民劳动的尊严和谦卑,以及这种历史经验在经济和权力计划中的悲剧性和渐进的局限性(如果我们当时考虑将马泰拉和萨西的现代化视为经济和权力计划的一部分的话)。如果我们考虑到当时巴西利卡塔的出生率似乎是最高的,我们就不应该为这种制度开脱,因为随着时间的推移,这种制度已经掏空了一种非常古老的文化的历史记忆:正如比斯卡利亚(Biscaglia)正确地写道:“不朽的原始价值”);第二种确定性也是我此行寻求的第一个答案,那就是证实了帕索里尼自 20 世纪 50 年代以来与马泰拉的联系,这促使他在十年后选择萨西作为《福音书》的背景(在他还前往巴勒斯坦之后),因为帕索里尼追求的是 “永恒性”,而不是忠实于某个地方的环境,这种 “永恒性 ”将赋予他的《基督》一种古老的戏剧性,而马特拉的遗迹就拥有这种戏剧性,并将其还原给那些懂得如何 “诠释 ”它们的人。卡蒂埃-布列松还以罗马郊区为背景拍摄了帕索里尼,他在孩子们中间,看着他们玩耍,仿佛自己也想参与其中。福音书》是帕索里尼从战后开始的鉴定工作的最高成果,当时,尽管卡蒂埃-布列松与那些被赋予使摄影成为人种学助手任务的人的态度截然不同,但他也为营造引导我们的作家兼电影制作人前往马泰拉的氛围做出了贡献。

这位法国摄影师从来都不是社会学的工具,无论他在新闻摄影报道中多么活跃,他的手和眼睛都能捕捉到极富表现力的画面;但他在意大利多年的反复出现,也为我们留下了我们国家及其人民的集体肖像,记录了从 20 世纪 30 年代到战后时期的转变,为 20 世纪 60 年代的经济繁荣做了准备;从这里到最后一个阶段,即 20 世纪 70 年代,由于马歇尔计划(Marshall Plan)提供的援助,意大利不再是那个接受初步现代化的世界,直到今天,马歇尔计划将我们与美国联系在一起(弗里德曼和其他美国社会学家在 20 世纪 50 年代来到意大利南部进行研究,也是凭借这一 “权利”)。卡蒂埃-布列松在 1971 年至 1973 年期间,也就是石油危机和财政紧缩的那一年,仍在意大利旅行。他几乎放弃了他的徕卡相机,回到了绘画和素描的创作中,但他还是为我们提供了南方的影像,这些影像讲述了一个当时已经转向进步的国家,尤其是在服装和工业体系方面。正是在南方,他重新发现了一些朴实的精神,这种精神在工业发展将劳动者从农村赶走之后,依然经久不衰。波西利波的景色,一对恋人从露台上眺望荒凉的货物区;波米利亚诺-达尔科的阿尔法-罗密欧工厂;一个身穿迷你裙、头戴卷发头盔的女孩象征性地举起加油泵,为汽油做广告;那不勒斯一座建筑的墙上刻着 “法西斯主义就是自由”(这可能也暗示了许多历史学家的想法,即 “法西斯主义就是自由”)。在另一面墙上,这次是在巴勒莫的一家工厂,一幅秘密书写的文字呼吁为房屋、农村和工业供水,然后是两个在街上玩耍的孩子在人行道上踩着自行车轮的画面,背景是汽车和灵车的往来:这种对比再次显示了卡蒂埃-布列松在捕捉他所谓的 “决定性瞬间 ”时的直觉和执行速度。因此,展览以《Sassi》和 1973 年马特拉诺的一些照片结束。

卡蒂埃-布列松的偏好不是社会学,但几乎从来都不只是美学,因为这些作品主要是对意大利人人性的 “素描”,并附有他旅行的年表。如果不是因为亨利是个 “几乎是意大利人 ”的人,他的父母在帕勒姆度蜜月时怀上了他(他会说:“受孕的时刻比出生的时刻更重要”),我们可以把他的这幅马赛克摄影作品看作是历史时刻的整理,它像地震仪一样记录了我们的民族在进步的阴险诱惑下发生的变化。1932 年,作为一个出身良好家庭的古怪青年,他在意大利自我描绘了躺在砖石上的自己,远处一个女人走远了,我们只看到亨利的右腿和光脚。在萨莱诺、锡耶纳、里窝那和佛罗伦萨,阴影和抽象符号主导了他的第一次大旅行,就像在一幅形而上学的超现实画作中一样,这或许透露出他对当年魔幻现实主义的某些意大利(也包括法国:德兰等)绘画的同情。毕竟,亨利在从事摄影之前就已经开始绘画和素描了,1928年的一些人物画也采用了同样的形而上学和超现实手法,而这正是科克托的《秩序的下降》(rappel à l’ordre)之后欧洲绘画的标志。

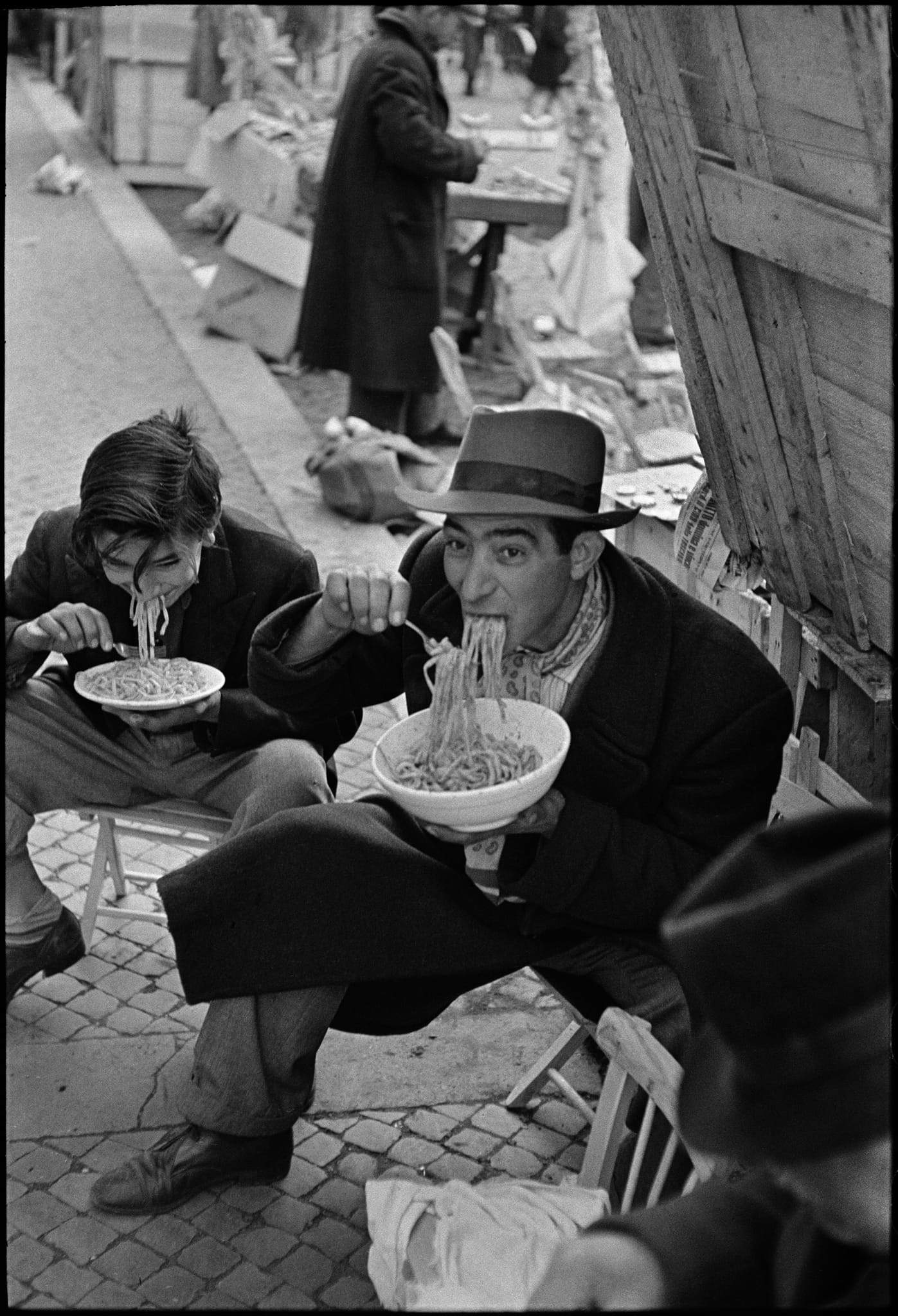

我将不再讨论肖像问题,甚至是作家和艺术家的肖像问题,因为这些问题同样值得深思。最后,我想回顾一下1951年和1952年关于罗马的 “作品集”,其中有《猎狐》、贝法娜节上非常奇特的画面(警察在路边指挥交通,周围摆满了盒子和作为礼物赠送的东西)、小男孩们在街上玩枪战游戏(这是亨利所追求的瞬间的完美照片)、亨利所追求的瞬间(这是亨利所追求的瞬间的完美照片)、亨利所追求的瞬间(这是亨利所追求的瞬间的完美照片)、亨利所追求的瞬间(这是亨利所追求的瞬间的完美照片)。亨利寻找的瞬间)、宪兵队和罗马神职人员、理发店的橱窗、庭院和晾晒的衣服、散落在楼梯上互相玩耍的孩子们;然后是1951年第一次去马泰拉、斯坎诺(Scanno)和拉奎拉(l’ Aquila)的旅行(这些是其中的一部分)。阿奎拉(这些都是最具诗意和美感的完美照片,不仅有风景,还有一群群身着黑衣的男女);1953 年的博洛尼亚,以及锡耶纳、热那亚、佛罗伦萨、圣雷莫和威尼斯(这座城市显然让他很恼火);梵蒂冈,教皇约翰在那里发表了宣言;1958 年,罗马,在那里,他已经感受到了一种非凡的愤世嫉俗情绪的出现,这种情绪也因电影而享誉国际;1960 年,那不勒斯,随后是波佐利,1962 年是撒丁岛。卡蒂埃-布列松几乎是为了向自己的构想致敬,远赴巴勒莫,在那里拍摄了莱昂纳多-斯基亚西亚(Leonardo Sciascia)。

卡蒂埃-布列松在摄影中表现出的形式与表现之间的平衡,很少有人能说自己能够做到。也许是早年对绘画和素描的热情使他能够迅速把握空间、衔接和个性,这也是他的一些摄影天赋。他写道:“照相机是一本素描本,是直觉和自发的工具,是瞬间的女主人--在视觉上--同时提出问题和做出决定”。要做到这一点,需要天才和谦逊。他的一本名著,英文名为《决定性瞬间》,法文名为《Image à la sauvette》,反映了摄影必须捕捉最不经意的瞬间,为我们讲述事物和人的理念。正如兰贝托-维塔利(Lamberto Vitali)在 1983 年写道:“在他之前,没有人能够捕捉到那一瞬间,同时将摄影师的经验与画家的经验联系起来”。或许他确实做到了:埃德加-德加(Edgar Degas),对他来说 "及时行乐"不过是在形式上保持生活和事物的沉淀,他颠覆了卡蒂埃-布列松的状态:在一幅画中,1995 年在艾尔米塔什博物馆的藏品中发现了协和广场,正如柯克-瓦尼多(Kirk Varnedoe)几年前解释的那样,画家成功地呈现了多中心透视结构,预示了半个世纪后摄影的某些闪光点。谁知道卡蒂埃-布列松是否能从生活中看到这幅画呢,他肯定会在那自相矛盾的几何图形中看到自己的影子。

本文作者 : Maurizio Cecchetti

Maurizio Cecchetti è nato a Cesena il 13 ottobre 1960. Critico d'arte, scrittore ed editore. Per molti anni è stato critico d'arte del quotidiano "Avvenire". Ora collabora con "Tuttolibri" della "Stampa". Tra i suoi libri si ricordano: Edgar Degas. La vita e l'opera (1998), Le valigie di Ingres (2003), I cerchi delle betulle (2007). Tra i suoi libri recenti: Pedinamenti. Esercizi di critica d'arte (2018), Fuori servizio. Note per la manutenzione di Marcel Duchamp (2019) e Gli anni di Fancello. Una meteora nell'arte italiana tra le due guerre (2023).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。