by Federico Giannini (Instagram: @federicogiannini1), 发布于 20/01/2019

分类:

展览回顾

/ 免责声明

浪漫主义 "展览回顾。米兰,斯卡拉广场的意大利画廊(Gallerie d'Italia)和波尔迪-佩佐利博物馆(Museo Poldi Pezzoli),2018年10月26日至2019年3月17日。

作者洛伦茨-艾特纳(Lorenz Eitner)指出,以窗户为主角的绘画没有先例,不能简单地视为风俗画。艾特纳指出,窗景在本质上是浪漫主义的创新:既不是风景画,也不是室内画,而是 “两者的奇妙结合”。随之而来的是一种不可避免的冲突,即窗外事物的私密性与窗外空间的广阔性之间的冲突:这种对比有时会因观者从后面捕捉到的一个向窗外张望的身影而变得更加生动。艾特纳写道,这扇窗赋予了浪漫主义文学最受欢迎的主题之一以实质内涵:一种无法实现的愿望,即离开自己的世界和生存的焦虑,去迎接无限的世界。换句话说,德国人将这种渴望命名为 "Sehnsucht",1834 年,约瑟夫-冯-艾亨多尔夫(Joseph von Eichendorff)以窗户为主题创作了一首抒情诗(标题为 "Sehnsucht“):”Es schienen so golden die Sterne, / Am Fenster ich einsam stand / And hörte aus weiter Ferne / Ein Posthorn im stillen Land./ Das Herz mir im Leib entbrennte, / Da hab’ ich mir heimlich gedacht: / Ach wer da mitreisen könnte / In der prächtigen Sommernacht!“ (”星星闪烁着金色的光芒/我独自站在窗前/聆听着远处/寂静之乡的号角声。/ 我的心在燃烧/我偷偷地想:/啊,要是我也能在这壮丽的夏夜/去那里旅行就好了!")。

卡斯帕尔-戴维-弗里德里希(Caspar David Friedrich,1774 年出生于格赖夫斯瓦尔德,1840 年出生于德累斯顿)早期的代表作《易北河》就是从他的画室中捕捉到德累斯顿的易北河风景的:截至 2019 年 3 月 16 日,在米兰 斯卡拉广场的意大利画廊(Gallerie d’Italia in Piazza Scala)和波尔迪-佩佐利博物馆(Poldi Pezzoli Museum)的双重展厅内,汇集了约 200 件作品,这些作品构成了一幅前所未有的完整壁画,展现了意大利浪漫主义的整个沧桑巨变,这些作品按主题进行分析,根据其在半岛各中心经历的演变进行考量,有时还将其置于与欧洲正在发生的事情相关的视角中进行审视。此外,策展人费尔南多-马佐卡(Fernando Mazzocca)所宣称的目标之一,就是要确定意大利在 19 世纪这一大段时期(广义上指从本世纪初开始,特别是如果我们也考虑到所谓 “原生态 ”的贡献,直至统一时期)所创作的艺术,是否与透纳(Turner)和康斯特布尔(Constable)的英国艺术、德拉克洛瓦(Delacroix)和热里柯(Géricault)的法国艺术,或弗里德里希(Friedrich)和伦格(Runge)的德国艺术相媲美。同样,米兰展览旨在展示意大利是如何革新传统模式并保持与过去的比较的:这是一项值得称道的工作,尤其是如果我们考虑到,与前几个时代相比,即使在今天,人们也有某种低估意大利浪漫主义艺术的倾向。

当然,浪漫派要坚持自己的主张绝非易事,1817 年逝世的意大利内外最伟大的新古典主义画家之一安德烈亚-阿皮亚尼的纪念碑落成时发生的争论(展览目录中也有充分的描述)就体现了这一点:一方面,支持这一传统的艺术家和知识分子(文 森 佐-蒙蒂(Vincenzo Monti)和路易吉-卡尼奥拉(Luigi Cagnola)等人)希望委托伟大的丹麦人伯特-索瓦尔森(Bertel Thorvaldsen)雕刻一座庄严的新古典主义纪念碑,纪念阿皮亚尼、他将雕刻一座庄严的新古典主义纪念碑,“圣母画像 ”阿皮亚尼将以侧面形象出现在徽章中,徽章的中心是一幅浮雕,描绘了 “三位圣母悲伤哭泣的样子”(负责这项工作的委员会在 1819 年 4 月 10 日给托瓦尔森的信中如是写道)。与此相反,浪漫派主张阿皮亚尼身着现代服饰,坐着,手持圣母图(这是对传统的唯一让步)。换句话说,浪漫派希望阿皮亚尼的纪念碑与过去彻底决裂,因为在当时的意大利,以现代装束描绘圣像的纪念碑是根本无法想象的。 这导致了一场漫长的争论,最终以古典派的胜利而告终,1826 年建成的阿皮亚尼纪念碑(位于布雷拉)现在以古典 “党派 ”所想象的形式出现在我们面前。然而,这只是最后的抵抗,是对趋势的极端(也是短暂的)肯定,不久之后,这种趋势将不可阻挡地让位于全新品位的传播和与过去的彻底决裂。

|

| 卡斯帕尔-大卫-弗里德里希,《从艺术家工作室左窗望去》(1805-1806 年;纸上石墨和棕褐色,314 × 235 毫米;维也纳,美景宫)

|

|

| 米兰浪漫主义展览,意大利画廊展厅

|

|

| 米兰的浪漫主义展览,意大利画廊展厅

|

|

| 米兰的浪漫主义展览,意大利画廊大厅

|

|

| 米兰浪漫主义展览,波尔迪-佩佐利博物馆展厅

|

然而,浪漫主义革命并非始于不朽的雕塑。米兰的展览在介绍了橱窗的主题后,开始对这一主题进行长时间的研究,在意大利美术馆展览的第一部分十六个展区中,至少占据了八个展区。开幕式由崇高的画家们主持,康德在《判断力批判》中将这种感觉定义为 “由于生命力瞬间受到抑制,紧接着爆发出更强的生命力 ”而间接引起的快感:换句话说,崇高就是一切不可估量的、人类无法企及的东西,它让人恐惧,但同时又吸引人,它让人沮丧,但同时又让人着迷。在活跃于 19 世纪初的一些皮埃蒙特画家的作品中,我们也能感受到类似的感觉:正如弗吉尼亚-贝尔通(Virginia Bertone)和莫妮卡-托米亚托(Monica Tomiato)在他们的目录文章中写道的那样,"在受精确的光学透视法和纪实客观性要求支配的地形和描述性风景画传统中,对光线和大气价值的渲染兴趣日益浓厚,画家们的目光开始聚焦于自然中更短暂和不稳定的方面"。阿尔卑斯山 的悬崖峭壁、峡谷、悬挂在峡谷上的桥梁、山脊上错综复杂的森林、难以逾越的山路,以及经常侵袭它们的极端天气事件,都成为许多能够体现这种感觉的作品的主题。朱塞佩-皮耶罗-巴盖蒂(Giuseppe Pietro Bagetti,都灵,1764-1831 年)是一位非凡的风景画家,他不仅拥有高超的地形学技巧,还能绘制能打动人心的全景画,他的画作如《塞尼山登山图》(Giuseppe Pietro Bagetti,都灵,1764-1831 年)或《暴风雨中的风景》(Giovanni Battista De Gubernatis,都灵,1774-1837 年)、这些作品揭示了一种诗意的自然观,揭示了对 De Gubernatis 本人于 1803 年在都灵亚高山历史与艺术学院演讲的主题 “beau pictoresque ”的反思,并开辟了一种全新的风景构思方式。然而,我们还不能说浪漫主义已经完成,因为正是这些原浪漫主义者在某些场合反对浪漫主义:马佐卡回顾了巴盖蒂在 1827 年的一篇著作中是如何说的,“把艺术的所有灵感仅仅寄托于天才、想象力和灵感,是一件太不确定和太粗糙的事情”。然而,策展人说,这并不妨碍他 “将视觉的客观性转化为一种情感,最终赋予他的水彩画一种幻象、梦幻般的维度,似乎与这些反浪漫主义的信念相悖”。然而,后几代艺术家完全领会了这种精神:朱塞佩-卡内拉(Giuseppe Canella,维罗纳,1788-佛罗伦萨,1847 年)的作品具有重要意义。 他借鉴了让-巴蒂斯特-卡米耶-柯罗(Jean-Baptiste-Camille Corot)的私密风景画成果,创作出了《罗马乡村暴风雨中的景色》(Veduta della campagna romana con temporale)等动人的场景。

第五部分的景色发生了变化,专门描绘夜景:从弗里德里希开始,许多艺术家都对黑夜这个主题情有独钟(文学作品也有同样的道理:(但同样的道理也适用于文学:想想莱奥帕尔迪的作品),它触动灵魂,既能从正面(唤起夜晚的甜蜜,给恋人心灵带来的慰藉,炎炎夏日结束时唤起的愉悦,月光照亮平静海面的美丽),也能从反面(带来痛苦和焦虑的黑暗,唤起巫师和灵魂的黑暗)。Salvatore Fergola的《Notturno a Capri》(那不勒斯,1799 - 1874 年)和 Bagetti 的《Il noce di Benevento》(贝内文托的核桃)体现了黑夜的两种灵魂、在这幅画中,主角和画中一样,是一棵臭名昭著的树,根据当地传统,自古以来,人们就围绕着这棵树庆祝女巫的安息日(皮埃蒙特画家的作品中对其中一次安息日进行了详细描述)。意大利浪漫主义的一个重要创新是历史景观,即历史事件发生时的景色:这一流派的主要代表人物是马西莫-阿泽格里奥(Massimo d’Azeglio,都灵,1798 - 1866 年),他被认为是第一个发明这种将风景画和历史画结合在一起的画家,在《约塞林-德-蒙莫朗西伯爵之死》(Josselin de Montmorency,法国女骑兵,1191 年第三次十字军东征时为救狮心王理查德的妹妹而牺牲)中达到了顶峰、在这幅作品中,历史事件发生在郁郁葱葱的异国情调中,“与令人兴奋的对各种景观和植被的描述相比,这一事件’几乎是附带的’”(Bertone 和 Tomiato)。

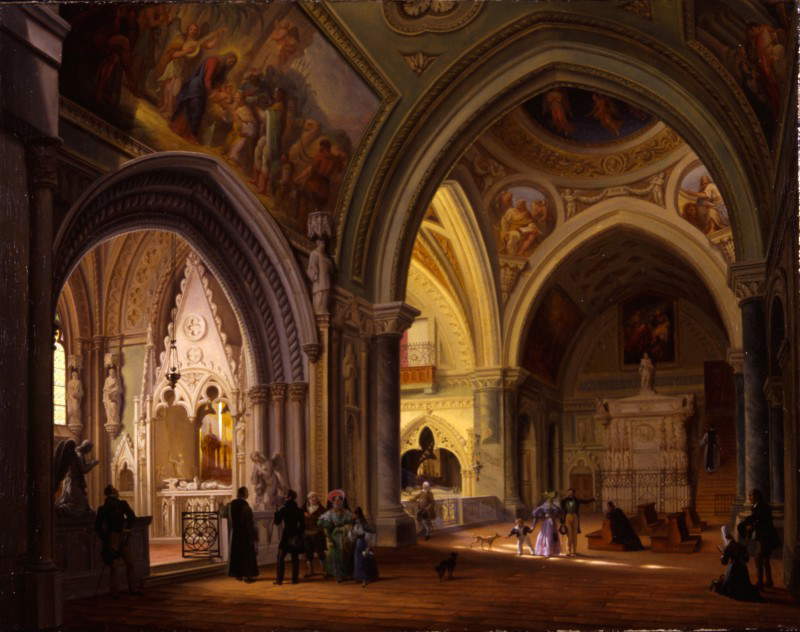

事实证明,马西莫-达泽格里奥的贡献对新风景画的发展至关重要,但这并不是唯一的贡献:意大利美术馆的展览之所以对风景画如此重视,也是因为一些最具破坏性的革新就发生在这一领域。其中包括城市风景画的引入,展览的第七部分完全是城市风景画,其发起人是皮埃蒙特人乔瓦尼-米利亚拉(Giovanni Migliara,1785 年出生于亚历山德里亚,1837 年出生于米兰)、他将自己定位为18 世纪威尼托吠陀主义的继承者,但将重点转向大都市 景观和建筑内景(他的Veduta d’interno dell’Abbazia di Altacomba(《Altacomba 修道院内景》)就是最好的例子),安杰洛-因加尼(Angelo Inganni,1807 年出生于布雷西亚,1880 年出生于古萨戈)紧随其后:他的《Veduta di Milano》(这幅作品为意大利画廊所有:斯卡拉广场的博物馆收藏了大量 19 世纪早期的米兰城市景观)甚至被当代评论家称为 “神作”,它将我们带到了大教堂前,仿佛我们就是当时场景的参与者。从米兰出发,我们来到那不勒斯郊外的坎帕尼亚,在那里,波西利波画派的画家们(这一说法最初被评论家们贬义使用,因为这些艺术家远远游离于学术圈之外),在外国游客频繁提出希望将风景画作为在意大利南部逗留的纪念品带回家的要求的刺激下,开始研究空中生活,创作出捕捉到地中海温和气候和南部充足光线的作品。荷兰人安东-斯明克-凡-皮特洛(Anton Sminck van Pitloo,1790 年出生于阿纳姆,1837 年出生于那不勒斯)是这一 “画派 ”的开山鼻祖,他率先打破了学院派希望按照精确的美学标准描绘风景的传统,转而开始带着画布和画笔去实地考察,用色彩捕捉自然和城市的光线变化:在展览中,我们可以看到他的一幅作品Spiaggia di Chiaia da Mergellina(《梅尔盖利纳的奇亚海滩》),“晴朗的日子的特殊氛围充分照亮了城市,使 18 世纪地形图的透视严谨性和意图消失殆尽,将其转化为一幅真实的风景画,前景中的平民和渔民通过快速的色调润色,使一幅生动如画的真实场景栩栩如生”(Luisa Martorelli)。凡-皮特洛的主要继承人被认为是贾辛托-吉甘特(Giacinto Gigante,那不勒斯,1806 - 1876 年):他的作品《从科诺奇亚看那不勒斯》将对现实的细致调查与对景色的强烈情感诠释结合在一起,是波西利波画派的典型特征。风景画的 “旅程 ”在第九部分结束,该部分专门介绍威尼斯风景画传统的延续者:其中最主要的是伊波利托-卡菲(Ippolito Caffi),他重新诠释了卡纳莱托(Canaletto)或贝尔纳多-贝洛托(Bernardo Bellotto)等画家的作品,注重大气和光线效果(私人收藏的《Fondamenta Nuove 的日蚀》几乎是超现实的)。

|

| 朱塞佩-皮埃特罗-巴盖蒂,《蒙塞尼西奥的上升》(约 1809 年;纸面水彩画,415 × 550 毫米;都灵,私人收藏,原为安东尼切利收藏)

|

|

| 乔瓦尼-巴蒂斯塔-德-古贝纳蒂斯,《暴风雨中的风景,带四座塔楼的城堡和门户上方的三面大窗》(1803 年;白色平纹纸上铅笔和水彩画,457 × 585 毫米;都灵,GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea)

|

|

| 朱塞佩-卡内拉,《罗马乡村风暴景色》(1841 年;布面油画,122 × 170 厘米;米兰,布雷拉美术学院,存放于罗马众议院)

|

|

| Salvatore Fergola,《卡普里夜景》(1848 年;布面油画,106 × 131 厘米;那不勒斯,坎帕尼亚波罗博物馆,从 Certosa 和圣马蒂诺博物馆借出) |

|

| Giuseppe Pietro Bagetti,《贝内文托核桃树(女巫的安息日)》(1822-1826 年;纸面水彩画,380 × 430 毫米;私人收藏 - 贝纳皮提供)

|

|

| Massimo d’Azeglio,《Josselin de Montmorency 伯爵在巴勒斯坦托勒密附近之死》(1825 年;布面油画,149 × 202.4 厘米;都灵,GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea)

|

|

| 乔瓦尼-米利亚拉,《阿尔塔孔巴修道院内景》(1833 年;布面油画,56 × 72 厘米;米兰,意大利画廊,斯卡拉广场)

|

|

| 安杰洛-英甘尼,大教堂广场与菲基尼盖板的景观(1838 年;布面油画,173 × 133 厘米;米兰,莫兰多宫--服装时尚形象馆)

|

|

| Anton Sminck van Pitloo,《梅尔盖利纳的奇亚海滩》(1829 年;布面油画,53.5 × 76 厘米;那不勒斯,私人收藏)

|

|

| Giacinto Gigante,《那不勒斯与科诺奇亚的远景》(1844 年;布面油画,53 × 79 厘米;私人收藏) |

|

| Ippolito Caffi,《Eclisse di sole alle Fondamenta Nuove》(1842 年;布面油画,88 × 152 厘米;私人收藏)

|

浪漫主义肖像画是朱塞佩-莫尔特尼(Giuseppe Molteni,1800-1867 年,米兰)和弗朗切斯科-海耶兹(Francesco Hayez,1791-1882 年,威尼斯)之间的竞争领域。 前者创作的肖像画优雅、疏离、世俗(即以令人赞叹的细节描绘的空间为背景):第二位肖像画家在他的 “地形 ”上追随了莫尔特尼,但与他的同事不同的是,这位威尼斯人注重心理反省,甚至经常涉及周围的风景,几乎将其视为主题的延伸,而不仅仅是肖像的背景。展览让我们可以将莫尔特尼的杰作《安东尼奥-维斯康蒂-艾米肖像》与同时期的《特雷莎-祖马里-马西利伯爵夫人和她的儿子朱塞佩肖像》进行比较,前者描绘的是这位年轻侯爵在家中的骄傲生活,周围环绕着他引以为傲的物品,而后者则被马佐卡认为是 “哈耶兹和本世纪最动人的作品之一”、这幅画充满了 16 世纪的回忆(尤其是柔和的色彩和拉长的造型)和象征意义(姿势类似于圣母子,可能是因为画中的孩子在孩童时期夭折,但我们不知道这幅作品是在这一悲剧事件发生之前还是之后绘制的),为我们呈现了一幅罕见的强烈、近乎庄严的画面。

在接下来的两个部分,即第十二和第十三部分,神圣与世俗相遇了:第一个部分是裸体画,第二个部分是浪漫主义宗教画,它们占据了同一个房间。这当然不是偶然的:例如,加埃塔诺-莫泰利(Gaetano Motelli,1805 年,米兰 - 1858 年,贝萨纳-布里安扎)的作品《圣歌中的新娘》(Bride of theSacred Songs),其灵感来自苏拉米特(Sulamite,《圣歌》中的新娘)的形象,在米兰展出时引起了极大的关注,正是因为它的柔美和甜美的梦幻气息,对于宗教题材来说可能显得过分,或者至少是含糊不清。无论如何,如果提到浪漫主义时期的裸体画,就不能不提到海耶兹笔下那些撩人的女主角,而他也是整个艺术史上最性感的画家之一。这次米兰展览恰逢其时地将著名的《沉思》带到了斯卡拉广场,在这幅作品中,被描绘的年轻美貌女子的裸体是出于寓意的考虑(裸露的乳房暗指意大利在养育她的孩子:这幅画可以追溯到 1851 年),但有必要强调的是一幅未公开发表的 轰动性作品,这幅画没有任何象征意义,却充满了浓郁的情色气息,展现了哈耶兹对女性的全部(激情)热爱:这就是《女人的裸体》(Nudo di donna)(《休息中的模特》),其目的无非是描绘一个半裸的模特躺在一张未铺好的床上的亲密画面。如果说到裸体,我们还必须强调处女和清纯裸体之间的区别,后者暗指纯洁和真诚的层面,如Natale Schiavoni(乔吉亚,1777 年 - 威尼斯,1858 年)的《夏娃受蛇诱惑》、以及肉欲和淫荡的裸体,如托尔卡托-德拉-托雷(Torquato Della Torre,维罗纳,1827 - 1855 年)创作的令人震惊的《狂欢》(Orgy),这件雕塑作品在内容和技巧上都很困难,其主人公是一位在拥抱后衣衫不整地躺在宝座上的裸女。从贾科莫-特雷库尔(Giacomo Trécourt,贝加莫,1812 - 帕维亚,1882 年)的《圣母的教育》或多梅尼科-因杜诺(Domenico Induno,米兰,1815 - 1878 年)的《洪水的插曲》等画作中可以看到宗教绘画转向更加关注现实的转折点。

巡展最后在斯卡拉广场结束,展厅的主题是 “穷人的救赎”,在不断变化的城市中,最底层和战败者成为了新的关注对象,也是值得以罕见的力度进行描绘的主题(莫尔特尼的童工作品不容错过),这将为本世纪下半叶的现实主义绘画铺平道路。随后轮到历史画展区(展览倒数第二展区),该展区也得到了深刻的革新,不再仅仅局限于神话题材或古代历史题材,还致力于表现意大利现代史上的事件或时事:艺术家们(首先是海兹,他是这一画种革命的开创者:他在展览中展示了《罗密欧与朱丽叶的最后一吻》)精心制作了作品,其中的戏剧叙事旨在让观者产生情感共鸣,这是历史画前所未有的目标。这使得作品充满了悲情色彩:其中一幅是切萨雷-穆西尼(Cesare Mussini,1804 年,柏林 - 1879 年,佛罗伦萨)的作品《我们将获得自由!》(Saremo liberi!),这幅画讲述了希腊爱国者乔治欧斯-罗迪奥斯(Georgios Rhodios)的极端牺牲精神,在希腊独立战争期间,为了不落入奥斯曼人之手,他先是夺走了妻子的生命,然后又夺走了自己的生命(这是一个激起浪漫主义艺术家热情的热门话题)。我们回到斯卡拉广场的意大利画廊主厅,以浪漫主义雕塑部分结束对展览第一部分的参观:乍看之下,浪漫主义雕塑难以立足,因为即使在复辟之后,新古典主义仍然牢牢占据着这一领域。然而,首先是纯粹主义雕塑家,尤其是洛伦佐-巴托里尼(Lorenzo Bartolini,1777 年出生于普拉托的萨维尼亚诺,1850 年出生于佛罗伦萨),他的作品《迪奥的费杜卡》(Fiduca in Dio,一种对自然美的赞美,与新古典主义的理想美形成鲜明对比)在展览中亮相,然后是民间承诺艺术家,如亚历山德罗-普蒂纳蒂(Alessandro Puttinati,1801 年出生于维罗纳,1872 年出生于米兰)、文森佐-维拉(Vincenzo Vela,1820-1891 年,利戈尔内托),后者能够创作出令人惊叹、近乎暴力的历史人物肖像(在展览中,我们分别看到了马萨尼洛和斯巴达克斯),他们为全新的可能性和 19 世纪下半叶的雕塑开辟了道路。

|

| 朱塞佩-莫尔特尼,安东尼奥-维斯康蒂-艾米肖像(1830-1835 年;布面油画,134 × 114 厘米;马可-沃伊纳收藏集)

|

|

| Francesco Hayez,Teresa Zumali Marsili 伯爵夫人和她的儿子 Giuseppe 的肖像(1833 年;布面油画,129 × 105 厘米;洛迪,Museo Civico(从 ASST - Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi 借来)。

|

|

| 加埃塔诺-莫泰利,《圣歌的新娘》(1854 年;大理石,140 × 55 × 75 厘米--利塔收藏馆)

|

|

| 弗朗切斯科-海耶兹,《沉思》(1851 年;布面油画,92.3 × 71.5 厘米;维罗纳,现代艺术画廊 “阿奇尔-福尔蒂”)。 |

|

| 弗朗切斯科-海耶兹,《女人的裸体(休息中的模特)》(约 1850-1860 年;布面油画,65 × 50 厘米-私人收藏)

|

|

| Natale Schiavoni,《被蛇诱惑的夏娃》(人间天堂)(约 1844 年;布面油画,150 × 101 厘米--Gomiero-Grasselli 私人收藏)

|

|

| 托夸托-德拉-托雷,《狂欢》(1851-1854 年;大理石,111 × 96 × 105.5 厘米--维罗纳,阿奇尔-福尔蒂现代艺术馆)

|

|

| Giacomo Trécourt,《圣母的教育》(1839 年;布面油画,280 × 190 厘米--维龙戈,圣菲拉斯特罗教区教堂)

|

|

| 多梅尼科-因杜诺,《洪水事件》(1844 年;布面油画,124 × 165 厘米--Banco BPM 收藏馆)

|

|

| Francesco Hayez,《罗密欧与朱丽叶的最后一吻》(1823 年;布面油画,291 × 201.8 厘米;特雷梅佐,卡洛塔别墅)

|

|

| 切萨雷-穆西尼,《乔治-罗迪奥斯为躲避穆斯林的残害杀死妻子德米特里娅,然后自杀》(我们将获得自由!)(1841-1851 年;布面油画,170 × 142 厘米;都灵,王宫博物馆)

|

|

| 洛伦佐-巴托里尼,《相信上帝》(1833-1836 年;大理石,93 × 45 × 64 厘米--米兰,波尔迪-佩佐利博物馆)

|

|

| 亚历山德罗-普蒂纳蒂,《马萨尼罗》(1846 年;大理石,212 × 50 × 105 厘米--米兰,现代艺术画廊)

|

|

| 文森佐-维拉,《斯巴达克斯》(1850 年;大理石,208 × 80 × 126.5 厘米;卢加诺,Palazzo Civico - MASI - 卢加诺意大利南部艺术博物馆。卢加诺市收藏。伯尔尼联邦文化局戈特弗里德-凯勒基金会收藏)。

|

波尔迪-佩佐利博物馆的参观路线(这不是一个单独的展览:它是斯卡拉广场展览的延续)以历史绘画为线索:第一部分是过去杰出人物或文学作品的生活细节。比阿特丽斯-皮亚扎(Beatrice Piazza)写道,在 “外来统治压抑着古老的民族精神 ”的时代,这些主题必须 "成为美德的典范,提醒人们对起源的认识"。不仅如此,在整个欧洲的浪漫派中,艺术家天才、热情和受折磨的陈词滥调广为流传,某些过去的伟大人物几乎被赋予了某种神话般的光环,例如托夸托-塔索(Torquato Tasso),他在 19 世纪的头几十年中经历了爆炸性的流行,艺术家们对他的关注与日俱增也证实了这一点。在波尔迪-佩佐利有两个例子:一幅是弗朗切斯科-波德斯蒂(Francesco Podesti,1800 年,安科纳 - 1895 年,罗马)创作的托夸托-塔索在埃斯特家族宫廷朗诵《解放的耶路撒冷》,这幅画呼应了浪漫主义者对诗人作品(以及他的传记)的热情;另一幅是德国人弗朗茨-路德维希-卡特尔(Franz Ludwig Catel,1778 年,柏林 - 1856 年,罗马)创作的《托夸托-塔索之死》,这幅画以近乎戏剧化的笔调渲染了这位伟大文学家的离去。正如意大利美术馆的特别展区《订婚者》(I Promessi Sposi)所展示的文学作品一样,波尔迪-佩佐利美术馆也有一个展厅专门展示《神曲》及其人物:值得注意的是朱塞佩-迪奥蒂(Giuseppe Diotti,卡萨尔马焦雷,1779 - 1846 年)的《塔楼上的乌戈里诺伯爵》,我们几乎可以将这位艺术家定义为古典主义实例与新绘画之间的 “过渡”,他以同样现代的画作回应了哈耶兹带来的创新,尽管他的画作充满了庄重感,但并没有忘记与学院派的联系,这位伦巴第画家从未想过割断这种联系。

展览中最有趣、最独特的部分之一是关于自画像的部分:从浪漫主义感性的象征画作之一,托马索-米纳尔迪(Tommaso Minardi,1787 年出生于法恩扎,1871 年出生于罗马)的自画像(他将自己独自描绘在一间贫乏的波希米亚房间里),到海耶斯(Hayez,他在整个职业生涯中从未停止过自我描绘的爱好,这也导致他将自己描绘在最怪异的情境中,从他的 "与狮子和老虎的自画像 “中可见一斑)引以为傲的自画像:马佐卡强调说:”艺术家就像笼子里的野兽,与社会发生冲突"),以及一幅以前未曾发表过的纳塔莱-斯基亚沃尼(Natale Schiavoni)为他的儿子费利斯(Felice)绘制的优雅而无忧无虑的全家福,然后我们来到亚历山德罗-瓜尔达索尼(Alessandro Guardassoni,博洛尼亚,1819 - 1888 年)的《带相机的自画像》,他在绘画中加入了摄影媒介,似乎已经预见到了艺术的未来命运。随后,我们继续参观一个专门展示1848 年起义的展厅:革命带着紧张的气氛骤然而至,但同时,也许最重要的是,革命的残酷性在一幅正在进行的滥用权力的画作(巴尔达萨雷-维拉齐(Baldassare Verazzi,1819-1886 年,卡普里佐)的《米兰五日》中未经过滤地娓娓道来,而在另一幅画作中,暴力已经完成。这是杰罗拉莫-因杜诺(Gerolamo Induno,米兰,1825 - 1890 年)创作的《被炸弹击中的特拉斯特韦里纳》,面对 1849 年罗马保卫战中被炸弹炸死的可怜孩子的感人形象,人们几乎不可能不产生怜悯之心。浪漫主义 以展中展的形式结束,即最后一个部分(Poldi Pezzoli 的第五个部分),献给詹巴蒂斯塔-吉戈拉(Giambattista Gigola,1767 年出生于布雷西亚,1841 年出生于特雷梅佐)。

|

| 弗朗切斯科-波德斯蒂,《费拉拉宫廷的獾》(1831 年;布面油画,169 x 250 厘米;安科纳,Pinacoteca Civica)

|

|

| 弗朗茨-路德维希-卡特尔,《塔索之死》(1834 年;油画,129.5 x 179.5 厘米;那不勒斯,王宫)

|

|

| 朱塞佩-迪奥蒂,《乌戈利诺伯爵在塔中》(1831 年;布面油画,173.5 x 207.5 厘米;克雷莫纳,“Ala Ponzone ”市政博物馆) |

|

| 托马索-米纳尔迪,自画像(约 1813 年;布面油画,37 x 33 厘米;佛罗伦萨,乌菲兹美术馆)

|

|

| 弗朗切斯科-海耶兹,与狮子和笼中老虎的自画像(1831 年;布面油画,43 x 51 厘米;米兰,波尔迪-佩佐利博物馆)

|

|

| 亚历山德罗-瓜尔达索尼,《带相机的自画像》(1855-1860 年;布面油画,125 x 92 x 7.5 厘米;博洛尼亚,瓜兰迪与索迪基金会)

|

|

| 杰罗拉莫-因杜诺,《被炸弹击中的特拉斯特韦里纳》(1849 年;布面油画,114.5 x 158 厘米;罗马,国家现代艺术馆)

|

|

| 乔瓦尼-巴蒂斯塔-吉戈拉在展览中的部分作品

|

展览的两个部分之间没有停顿:意大利画廊的展厅和波尔迪-佩佐利博物馆的展厅结合在一起,形成了一个单一的话语体系,很难想象将其分开,因为如果展览的目的是对意大利浪漫主义的各个方面进行评价,那么前者就会缺少一个结尾,而后者就会缺少一个前提(尽管波尔迪-佩佐利博物馆的展厅在研究浪漫主义艺术对理想的发展所做的贡献方面找到了共同的线索,而这些理想后来又赋予了复兴运动以生命)。此外,这一论述的范围远远超出了标题所描绘的界限,因为对整个意大利浪漫主义运动的研究意味着要讨论几种 “浪漫主义”,在这里,我们应该想到雕塑的情况,想到皮埃特罗-特纳拉尼(Pietro Tenerani)和文森佐-维拉(Vincenzo Vela)之间的明显区别,想到雕塑比绘画更慢地脱离传统主题:展览的重点是少数作品,但都具有特殊的重要性。对当时历史和文学的不断引用也证实了浪漫主义的包罗万象,这一点在目录中也得到了及时反映(显然,在明确引用的展厅中也是如此),目录是一个极好的研究工具,这还因为展览展出了约 30 件以前未曾发表的作品(其中两件也在本文中提及),这表明对意大利浪漫主义的研究仍然任重道远。

正如展览一开始所提到的,展览的主题是维护意大利浪漫主义的 正确性,无论是相对于它之前的作品,还是相对于当时欧洲出现的作品。为了向公众提供严格的比较条件,展览不乏展出弗里德里希、柯罗、透纳和当时其他国际主角的作品,尽管展览的视角并非比较发展:展览的焦点主要集中在意大利,并特别从浪漫主义的内部动力及其在意大利各地区的意义方面进行了分析(尽管正如人们所预料的那样,展览特别关注的是米兰,因为伦巴第首府无疑是半岛浪漫主义的主要推动力,以至于马佐卡将其定义为 “政治上尚未存在的意大利的文化之都”)。因此,该书的解读与当时意大利的政治事件不谋而合,绘画和雕塑与书信和音乐一起,被视为那个季节的主角,在那个季节,意大利也通过艺术实现了自我意识,并最终实现了统一。这是首次将意大利浪漫主义作为一个整体来看待的展览(因此,在某些情况下,展览巩固了作为展览主角的艺术家的批评定位,而在另一些情况下,则重新考虑了这些艺术家的批评定位:例如,d’Azeglio 和 Molteni 扮演了领导角色),其结果只能是完全积极的,并对未来的发展持开放态度。

本文作者 : Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。

我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。

您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。